|

Sammelband-7

Aspekte eines Fachbereichs im Kontext einer Schulpädagogik  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Einleitung  |  |

Mit internationalen Bildungsevaluationen, Aspekten von Lehre und Forschung der universitären Lehrerbildung, Bildung nach Bologna und einem Lehrermange ist die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung Gegenstand kontroverser Auseinandersetzungen geworden (vgl. LEMMERMÖHLE - JAHREIS 2003, 3; ARNOLD 2015).

- Experten, Evaluationen und Kommissionen bestätigen fast übereinstimmend mangelhafte Qualifikationen und Effektivität.

- Internationale Leistungsvergleiche weisen auf Mängel hin, wenngleich unterschiedlich argumentiert wird.

- Hochschulreformer wollen Instrumente, um internationale Aspekte vermehrt - im Einklang mit der Bologna - Erklärung - umsetzen können.

- Die Bildungspolitik wünscht sich eine schnelle Rekrutierung von Lehrenden und

- Universitäten/ Hochschulen stehen unter erhöhten Studierendenzahlen unter dem Druck einer Lehramtsausbildung.

Einigkeit besteht über die Notwendigkeit einer Reform.

Die übrigen Fragen wie etwa die Wirkung, Intensität und Nachhaltigkeit von Lehren und Lernen an Hochschulen (nicht nur in der Lehrerbildung), nationale und internationale Lehrerbildungskonzepte umzusetzen, der Zusammenhang zwischen Lehrerbildung und Lernleistungen in der Schule oder Praxisanteile einer notwendigen Professionalisierung vermehrt zu beachten, erweisen sich als wesentlich.

Ausgangspunkt der Überlegungen zur Professionalisierung einer Lehrerbildung sind für den Autor

- die Lehraufträge in Aus- und Weiterbildung/Vorberuflicher Bildung/ Universität Wien (1990/1991-2010/2011; vgl. IT -Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich)und in Geschichte -Sozialkunde - Politische Bildung (Lehramt)/ Universität Salzburg (2016, 2018, vgl. DICHATSCHEK 2017a), http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich)und in Geschichte -Sozialkunde - Politische Bildung (Lehramt)/ Universität Salzburg (2016, 2018, vgl. DICHATSCHEK 2017a),

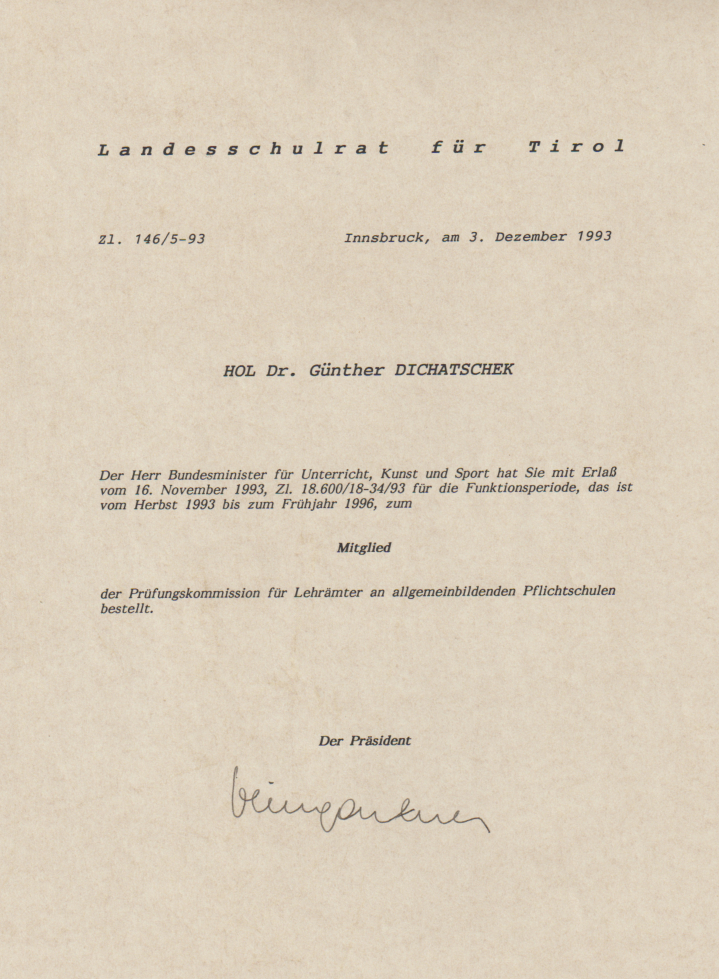

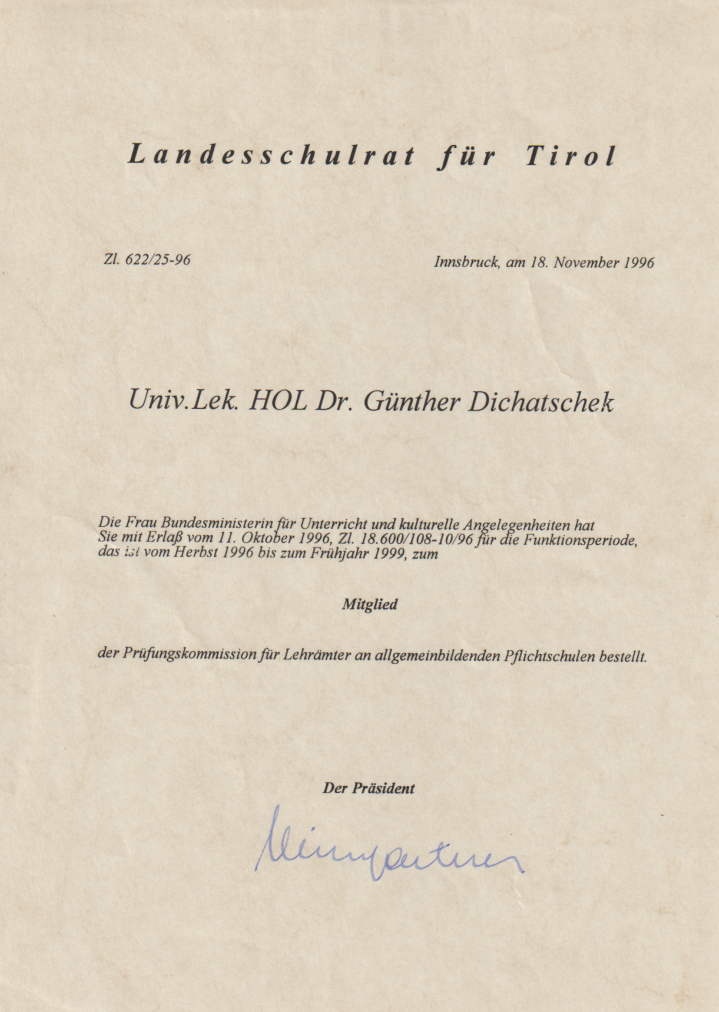

- die Lehraufträge in "Berufsorientierung" am Pädagogischen Institut des Landes Tirol/ Lehramtsprüfungskommission für die APS (1993-2002),

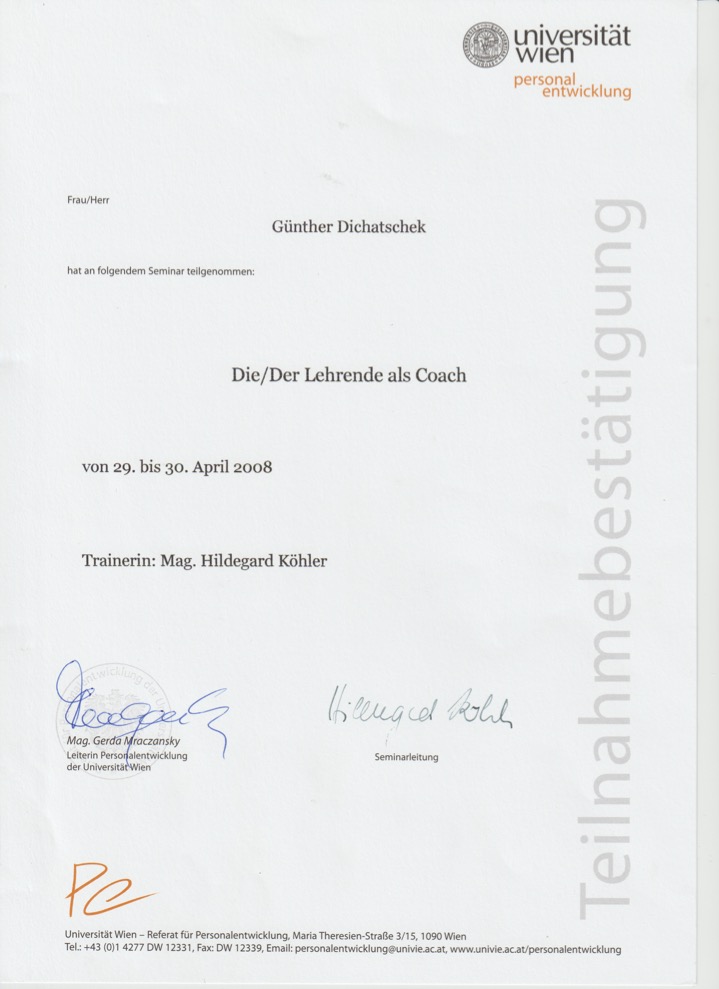

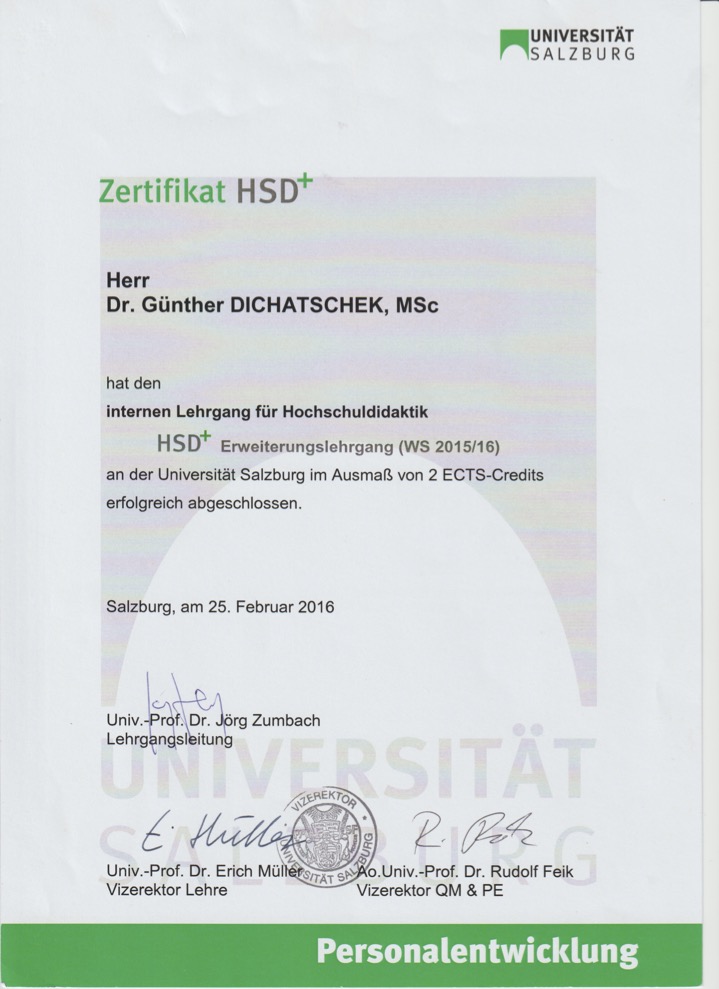

- das Absolvieren des Instituts für Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), der Seminare I und II des BMUK/ Wissenschaftliche Landesakademie für Niederösterreich "Didaktik der Lehrer/ innen-Bildung/ Europaorientierte Lehrer/innen - Bildung"/ Krems/ Zertifizierung (1993-1994), des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg/ Master (2008), des 6. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), der Weiterbildungsakademie Österreich/ Diplome (2010), der Personalentwicklung für Mitarbeiter der Universität Wien/ Bildungsmanagement/ Zertifizierung (2008-2010), der Personalentwicklung der Universität Salzburg/ 4. Interner Lehrgang für Hochschuldidaktik/ Zertifizierung (2015/2016), des Fernstudiums Grundkurs Erwachsenenbildung und Nachhaltige Entwicklung / Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium am Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2018, 2020)

- die Auseinandersetzung mit Erwachsenenpädagogik und Weiterbildung (Hochschuldidaktik) (vgl. DICHATSCHEK 2017b) und

- die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur.

Der Beitrag versteht sich als persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Tätigkeit in der Lehrerbildung.

Österreich - EU  |  |

Als Reaktion auf PISA entstand ein Bekenntnis zu "Standards", die bisher als "Ziele" bezeichnet wurden. Es geht um Forderungen in einer neuen Semantik, ohne dass eine Evaluation klar wäre (vgl. OELKERS 2003, 54).

Drei zentrale Forderungen ergeben sich:

- die Erfüllbarkeit,

- eine Beschränkung und

- die Überprüfbarkeit.

Innerhalb einer bestimmten Zeit muss man lernen können, was voraussetzt, dass nach Prioritäten geordnet wird (eine begrenzte Lernzeit mit der Möglichkeit einer Überprüfung).

Im Folgenden geht es um eine Begriffseingrenzung für eine Reform der Lehrerbildung, um allgemeine Probleme der Standardisierung und die Entwicklung von Standards in der Lehrerbildung im bestehenden System.

1.1 Begriffseingrenzung - Notwendigkeit  |  |

Standards können nur formuliert werden, wenn sie Festlegungen ergeben, sie ergeben Entscheidungen, was verbindlich ausgeschlossen wird. Es ergeben sich demnach Festlegungen, was nicht fehlen darf, um eine bestimmte Qualität zu erreichen (vgl. in der Arbeitswelt die Qualität eines Hotels oder Autos).

Für die Ausbildung gelten ebenso verlässliche Kriterien, die zunehmend von Assessment - Centers beurteilt werden (vgl. in der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung gelten für eine Zertifizierung als Lehrender und Planender ein Assessmentverfahren im Rahmen der Qualifizierung der Weiterbildungsakademie Österreich). In der Lehrerbildung scheut man Standards, weil sie als Einengung der Freiheit wahrgenommen werden (vgl. OELKERS 2003, 56).

Für deren Notwendigkeit spricht die Praxis.

- Einschätzungen berufsqualifizierter Effekte während des Studiums ("Schulpraktika"), erziehungswissenschaftliche Studieneffekte, die Fachdidaktik und das Studium der Unterrichtsfächer sind zu beachtende Kriterien (vgl. beispielhaft die Online - Autorenbeiträge

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Schule, Fachdidaktik Geschichte, Lehre an der Hochschule). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Schule, Fachdidaktik Geschichte, Lehre an der Hochschule).

- Kritik kommt bei der fehlenden Kooperation zwischen Universität und schulischem Unterrichtspraktikum.

- In der Schulpädagogik gewinnt man den Eindruck, dass spezifische Angebote für Lehramtsstudierende fehlen (vgl. die Trias Pädagogik - Schulpädagogik -Fachdidaktik).

Nach TENORTH (2000, 77), SCHAEFERS (2002, 65-88)und TERHART (2002) versteht sich die heutige Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft nicht als Berufswissenschaft für angehende und praktizierende Lehrkräfte, obwohl sie aus diesem Grund an Universitäten etabliert und ausgebaut worden ist.

- Dies betrifft die einzelnen Bereiche der Fachdidaktik in ihrer Vielfalt als Praxisvorbereitung.

- Ebenso geht es um lernpädagogische und sozialpädagogische Inhalte.

- Aspekte eines Bildungsmanagements (schulpraktische Kenntnisse, Organisation, Verwaltung, Stunden- und Lernplanung, Elternarbeit), der Beratung und Selbstreflexion gehören ein- bzw. ausgebaut.

- Neue Teilbereiche der Schulpädagogik wie beispielhaft Politische Bildung, Vorberufliche Bildung, Interkulturelle Kompetenz und Globales Lernen sind vermehrt zu berücksichtigen (vgl. die entsprechenden IT - Autorenbeiträge in diesem Netzwerk).

Offensichtlich geht es um Systemprobleme, womit Inhaltsprobleme auf die Studierenden abgewälzt werden (vgl. die damit entstehenden Konsequenzen der notwendigen Fort- und Weiterbildung nach den ersten Berufsjahren im Rahmen einer beruflichen Selbstreflexion als Resultat von Ausbildung - Erwartungen - Notwendigkeiten).

1.2 Probleme der Standardisierung  |  |

Die Unterschiedlichkeit der Lehrveranstaltungen und methodisch - inhaltlichen Leistungsanforderungen macht es notwendig, sich drei Problemen zu stellen.

- Worauf bezieht sich die Ausbildung?

- Was sind die Ziele?

- Wie wird die Wirksamkeit überprüft?

Kritisch ist zu bemerken, dass in der Lehrerbildung das Theorie - Praxis - Problem augenfällig betont wird.

- Die gegenseitige Abhängigkeit von Theorie und Praxis kommt kaum bis zu wenig vor.

- Zudem ist die Feedback - Kultur zwischen Universität und Schule zu gering ausgebildet.

- Schule als "lernendes System" ist kaum geläufig (vgl. KLEICKA 2002, 60).

- Zu bemängeln ist die Anpassung im Schulpraktikum an das Schulniveau, nicht aber ein Niveau, das durch Ausbildung sich erneuert. Jeder Ausbildungsteil bezieht sich auf sich selbst, Transfereffekte werden kaum bis gar nicht angestrebt. Damit ist eine Standardisierung im Berufsfeld unerlässlich.

- Als Berufsfeld ist der Unterricht, die Unterrichtsinhalte, die Organisation Schule und das gesellschaftlich -politische Umfeld zu verstehen.

- Belastend für Studierende sind die Erziehungsarbeit, Beurteilungen, Konfliktsituationen, Beratung, individuelle Förderung, Umgang mit heterogenen Klassen, Elternarbeit, Weiterbildung, ein guter Zeitrahmen und Schulentwicklung (vgl. die Reihenfolge der Tätigkeitsbereiche; KLEICKA 2002, 28).

- Alle Ziele bzw. Standards beziehen sich auf eine bestimmten Zeitrahmen, müssen sich überprüfen lassen und umsetzbar sein (vgl. die Möglichkeit der Umsetzung bei TERHART 2002, 22-24).

1.3 Entwicklung von Standards im System  |  |

Zu unterscheiden sind fachliche (Fachbezug) und überfachliche Standards (fachübergreifend).

Als Kerncurriculum kann man von Bildung, Erziehung, Gesellschaft - Lernen, Verstehen, Entwicklung - Schule, Unterricht, Lehrerberuf - Lernplanung, Lerndiagnose, Beratung ausgehen (vgl. OELKERS 2003, 66).

Da ein Kerncurriculum nicht ausreichend ist, gibt es Vorschläge (vgl. TERHART 2002, 30-32)

- für Standards für Ausbildungssituationen/ Prüfungs- und Einstellungsbedingungen,

- für Standards für ausgebildete Lehrende und

- für Standards für das Steuerungssystem der Lehrerbildung (Steuerung durch Wissen und eigene Organisation).

Merkmale sollten die Festlegung der Inhalte, Leistungsniveaus und Ressourcen sein. Zu bedenken ist die Notwendigkeit eines Controlling, das über die kommunikative Abstimmung hinausgeht (Festlegung von Zielen, Zeitrahmen und Überprüfungsrahmen).

Zu bedenken ist die Kontroverse mit der Konzeption eines "offenen Unterrichts".

In Österreich kommen unterschiedliche Konzeptionen und teilweise unterschiedlichen Organisationsstrukturen zum Tragen. Für die Grundausbildung sind - mit Ausnahme von Sonderfällen - zwei Institutionen zuständig (vgl. MAYR - TEML 2003, 133-156).

2.1 Pädagogische Akademien - Pädagogische Hochschulen  |  |

Pädagogische Akademien (PA) bildeten ab 1968 in sechssemestrigen Studiengängen Lehrende für Pflichtschulen (Grundschulen, Hauptschulen, Polytechnische Lehrgänge/ Schulen, Sonderschulen - Berufsschulen) aus. Als verbindende Ausbildung boten sie eine einphasige, theoretische und praktische Lehrerbildung an. Nach Abschluss konnten die Absolventinnen und Absolventen als "Diplompädagoginnen / Diplompädagogen" sofort einen Dienstposten/ Stelle antreten.

PA haben eine "Übungsschule", um Studierenden von Beginn an einem Tag der Praxis Hospitation und Unterricht zu vermitteln.

Alle Lehrenden der PA müssen ein Lehramt für Pflichtschulen mit besonderer Qualifikation einer Lehrtätigkeit an Pflichtschulen nachweisen. Professoren der PA haben zudem ein Studium vorzuweisen. Lehre und Betreuung der Studierenden gehören zu ihrem Lehramt.

In einem längeren Prozess der Umwandlung in "Pädagogische Hochschulen (PH)" ab 2007 wird ein Bakkalaureat vergeben, wobei sich die Praxisausbildung von der PA nicht substantiell unterscheidet.

2.2 Universitäten  |  |

Künftigen Lehrenden für allgemein und berufsbildende mittlere und höhere Schulen (AHS - BMS) wird eine neunsemestrige universitäre Berufsvorbildung in zwei Fächern mit Praktika an Schulen vermittelt. Abschluss des Studiums ist der Master, ein externes einjähriges Unterrichtspraktikum (mit Betreuungslehrern und pädagogisch - didaktischen Seminaren) und in der Folge die Lehrberechtigung im Schuldienst.

Das Studium "Lehramt" kennt individuell unterschiedliche "Unterrichtsfächer". Herausgestellt wird dabei das Gemeinsame des Lehrens und die Zuständigkeit einer eigenen Studienkommission (früher gab es für jedes Lehramtsfach eine eigene Studienkommission). Die pädagogische Ausbildung beginnt bei Studienbeginn mit "praxisbezogenen Lehrveranstaltungen".

2.3 School of Education  |  |

Am Beispiel der Universitäten Innsbruck und Salzburg werden die derzeitigen Modelle vorgestellt.

Gegründet wurde die School of Education am 1. Mai 2012. Die Universität Innsbruck koordiniert die Lehrer - Ausbildung durch eine eigene Fakultät. Zwei Institute beinhalten einerseits die Lehrerbildung bzw. Schulforschung und andererseits thematische Arbeitsbereiche der Fachdidaktik.

Das Modell der "School of Education" beinhaltet die Federführung der Ausbildung durch die Universität. Pädagogische Hochschule und Universität sind in der Fakultät verbunden.

Pressehinweis

http://derstandard.at/1334796191679/Lehrer-Ausbildung-Uni-Innsbruck-besiegelt-School-of-Education (25.4.2012) http://derstandard.at/1334796191679/Lehrer-Ausbildung-Uni-Innsbruck-besiegelt-School-of-Education (25.4.2012)

2.3.2 Universität Salzburg  |  |

Entstanden ist die "School of Education" aus dem Interfakultären Fachbereich "Fachdidaktik - Lehrerbildung". Die School of Education wurde am 1. Mai 2012 gegründet.

Die Ausbildung Lehrender der AHS, BMS und BHS erfolgt für 17 Studienfächer in enger Kooperation mit den universitären Fachbereichen, für fünf künstlerische Studienfächer mit der Universität Mozarteum. Zudem besteht eine enge Kooperation mit Schulen in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich sowie der Pädagogischen Hochschule Salzburg

IT - Hinweis

http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=49279 (13.9.2015) http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=49279 (13.9.2015)

Im Folgenden soll verkürzt die Entwicklung in Zehnjahresschritten dargestellt werden.

- Mit der Einführung der PA 1968 wurde - als Abgrenzung zur damaligen universitären Lehrerbildung mit marginaler pädagogischer und schulpraktischer Ausbildung - mit dem Prinzip der Einphasigkeit an einem Tag der Woche bzw. externen mehrwöchigen geblockten Praktika Hospitation und Unterrichtstätigkeit vermittelt. Von Anfang an im Kontext mit theoretischen Studienveranstaltungen sollten die Studierenden auf eine Lehrtätigkeit im Schuldienst vorbereitet werden. Organisatorisch konnte man auf die Tradition der "Lehrerbildungsanstalten" (LBA) zurückgreifen. Erziehungswissenschaftlich fundierte Theorie und Praxis waren der Bildungsauftrag. "Unterrichtsanalyse" waren der Ort der Reflexion der Hospitation und des eigenen Unterrichts. "Schulpraktische Ausbildung" bezog sich auf eine Operationalisierung des Lehrerverhaltens in Beobachtung, Training und Beurteilung. In der Praxis kam der damalige Theorie - Praxis - Konflikt der siebziger Jahre deutlich zu Tage.

- Zu Beginn der achtziger Jahre betonte der neue Lehrplan der PA die curriculare Dimension einer theoretischen und schulpraktischen Ausbildung. Statt Einzelveranstaltungen sollte ein integrierendes Studium treten, das durch überlegten Methodeneinsatz und geplante Abfolge von Lerninhalten einen Kompetenzzuwachs ermöglichen. Akademieeigene Studienpläne sollten die Vorgaben konkretisieren. Geblockte Praktika ersetzten die Tagespraktika, mitunter kam es schon zu Studienbeginn zu einem einwöchigen Praktikum. In der Folge sollte es einem methodisch - didaktischen Repertoire an Handlungsmöglichkeiten kommen (vgl. die Sequenzierungsvorschläge und Materialien bei BUCHBERGER - RIEDL 1987). Die verordneten Ausbildungsschwerpunkte blieben vielen Praxislehrenden und Studierenden innerlich fremd und wurden als additiv hinzugefügt angesehen.

- Die Probleme von Theorie und Praxis als Koppelung rückten zu Beginn der neunziger Jahre in den Blickpunkt der Ausbildungslehrenden (vgl. an Universitäten bei Betreuungslehrenden). Eine Professionalisierung dieser Lehrenden erwies sich aus Rückmeldungen der Studierenden als notwendig (vgl. MAYER -TEML 2003, 139). In der Schulpraxis sollte nach dem "4 K - Modell" gearbeitet werden - kooperativ (miteinander), kontinuierlich (längerfristig), kriterienbezogen (schwerpunktmäßig) und kontextbezogen (berufspraktisch).

- Neben Versuchen der Ausbildung für ein Lehramt für Lehrerbildner kam es zu einem Handlungsforschungsprojekt zur Förderung der Beratungskompetenz für Praxisbetreuer und Übungsschullehrender. Das 4 K - Modell wurde mit der Dimension "Kreativität" erweitert.

- Reflexiv betrachtet ergibt der beachtliche Aufwand, insbesondere an PA, die Frage nach der Wirksamkeit.

- Praxisanteile in der Ausbildung weisen darauf hin, dass ein Berufseinstieg leichter gelingen kann, wenngleich eine Betreuung im Anfangsstadium der Lehrtätigkeit sich als notwendig erweist.

- Es zeigt sich ebenso, dass beträchtliche Unterschiede in der Qualität der einzelnen Lehrerbildungsinstitutionen vorhanden sind. Zielführend ist jedenfalls die Beseitigung von Schwachstellen und vorhandene Stärken abzusichern und auszubauen (vgl. die Bedeutung einer persönlichen Reflexion mit einer Auseinandersetzung in der notwendigen Fortbildung mit der Thematik "wissenschaftliche Theorien vs. subjektive Theorien"; vgl. MAYR -TEML 2003, 141-142).

Im Folgenden soll verkürzt die Entwicklung in Zehnjahresschritten dargestellt werden.

- Mit der Einführung der PA 1968 wurde - als Abgrenzung zur damaligen universitären Lehrerbildung mit marginaler pädagogischer und schulpraktischer Ausbildung - mit dem Prinzip der Einphasigkeit an einem Tag der Woche bzw. externen mehrwöchigen geblockten Praktika Hospitation und Unterrichtstätigkeit vermittelt. Von Anfang an im Kontext mit theoretischen Studienveranstaltungen sollten die Studierenden auf eine Lehrtätigkeit im Schuldienst vorbereitet werden. Organisatorisch konnte man auf die Tradition der "Lehrerbildungsanstalten" (LBA) zurückgreifen. Erziehungswissenschaftlich fundierte Theorie und Praxis waren der Bildungsauftrag. "Unterrichtsanalyse" waren der Ort der Reflexion der Hospitation und des eigenen Unterrichts. "Schulpraktische Ausbildung" bezog sich auf eine Operationalisierung des Lehrerverhaltens in Beobachtung, Training und Beurteilung. In der Praxis kam der damalige Theorie -Praxis - Konflikt der siebziger Jahre deutlich zu Tage.

- Zu Beginn der achtziger Jahre betonte der neue Lehrplan der PA die curriculare Dimension einer theoretischen und schulpraktischen Ausbildung. Statt Einzelveranstaltungen sollte ein integrierendes Studium treten, das durch überlegten Methodeneinsatz und geplante Abfolge von Lerninhalten einen Kompetenzzuwachs ermöglichen. Akademieeigene Studienpläne sollten die Vorgaben konkretisieren. Geblockte Praktika ersetzten die Tagespraktika, mitunter kam es schon zu Studienbeginn zu einem einwöchigen Praktikum. In der Folge sollte es einem methodisch - didaktischen Repertoire an Handlungsmöglichkeiten kommen (vgl. die Sequenzierungsvorschläge und Materialien bei BUCHBERGER - RIEDL 1987). Die verordneten Ausbildungsschwerpunkte blieben vielen Praxislehrenden und Studierenden innerlich fremd und wurden als additiv hinzugefügt angesehen.

- Die Probleme von Theorie und Praxis als Koppelung rückten zu Beginn der neunziger Jahre in den Blickpunkt der Ausbildungslehrenden (vgl. an Universitäten bei Betreuungslehrenden). Eine Professionalisierung dieser Lehrenden erwies sich aus Rückmeldungen der Studierenden als notwendig (vgl. MAYER - TEML 2003, 139). In der Schulpraxis sollte nach dem "4 K - Modell" gearbeitet werden - kooperativ (miteinander), kontinuierlich (längerfristig), kriterienbezogen (schwerpunktmäßig) und kontextbezogen (berufspraktisch).

- Neben Versuchen der Ausbildung für ein Lehramt für Lehrerbildner kam es zu einem Handlungsforschungsprojekt zur Förderung der Beratungskompetenz für Praxisbetreuer und Übungsschullehrender. Das 4 K - Modell wurde mit der Dimension "Kreativität" erweitert.

- Reflexiv betrachtet ergibt der beachtliche Aufwand, insbesondere an PA, die Frage nach der Wirksamkeit.

- Praxisanteile in der Ausbildung weisen darauf hin, dass ein Berufseinstieg leichter gelingen kann, wenngleich eine Betreuung im Anfangsstadium der Lehrtätigkeit sich als notwendig erweist.

- Es zeigt sich ebenso, dass beträchtliche Unterschiede in der Qualität der einzelnen Lehrerbildungsinstitutionen vorhanden sind. Zielführend ist jedenfalls die Beseitigung von Schwachstellen und vorhandene Stärken abzusichern und auszubauen (vgl. die Bedeutung einer persönlichen Reflexion mit einer Auseinandersetzung in der notwendigen Fortbildung mit der Thematik "wissenschaftliche Theorien vs. subjektive Theorien"; vgl. MAYR -TEML 2003, 141-142).

2.5 Entwicklungsbereiche  |  |

Nach diesen Diskussionsthemen soll auf das Berufsfeld, die Laufbahnberatung, die Beurteilung von Praxisleistungen und die Begleitung/ Betreuung von Berufsanfängern eingegangen werden.

2.5.1 Berufsfeld - Laufbahnberatung  |  |

Wie bei vorberuflichen Beratungsmaßnahmen wird gerne von der Annahme ausgegangen, dass Berufseinsteigende über das Anforderungs- und Tätigkeitsprofil und von einem Laufbahnkonzept bereits Bescheid wissen. Allerdings müssen auch Studierende wissen, dass es kaum attraktive Alternativen zur Tätigkeit im Schuldienst gibt (vgl. die Lehrtätigkeit und das Bildungsmanagement in der Erwachsenenbildung, universitäre Lehrtätigkeit und die geringen Karrierelaufbahnen im Bereich der Schulleitung und Schulaufsicht sowie als Verwaltungspädagogen).

Daraus ergeben sich notwendige Maßnahmen.

- Zunächst müssen Studienbedingungen so gestaltet werden, dass ein Berufseinstieg mit den notwendigen Berufsanforderungen möglich ist. Damit werden Studienabbrüche vermieden.

- Erkundungsmöglichkeiten wie Besuch von Lehrveranstaltungen, Praktikumsmöglichkeiten und Expertengespräche gehören zum Angebot.

- Ebenso gehört dazu eine Laufbahnberatung für Interessenten eines Lehramtsstudiums (vgl. die notwendige Ausbildung von Beratenden; internetgestütztes Material["Titel Career Counselling for Teachers/ CCT"]).

2.5.2 Praxisbeurteilung  |  |

Zur Praxisbeurteilung gehören selbstgesteuertes Lernen, Kooperationsfähigkeit, Reflexionsbereitschaft und forschendes Lernen.

Ziel ist ein Prozess einer professionellen Kompetenzentwicklung.

Ebenso ist zu wissen, dass Praxisleistungen einer Leistungsbeurteilung unterliegen (verbal - Ziffernbenotung). Problembehaftet ist für Studierende, dass nur das zählt, was auch benotet wird (vgl. das Problem der Fortsetzung der schulischen Zensurenmentalität im künftigen Berufsleben; zur Förderung der Lernförderung in der Praxisausbildung mit Lerntagebücher, Entwicklungsberichten, Selbst- und Fremdeinschätzungen SCHRATZ - TSCHEGG 2001, 17-25).

2.5.3 Berufseinführung  |  |

Begleitung bzw. Betreuung sind hilfreich für den Übergang in eigene Unterrichtstätigkeit.

- Genützt werden sollen Lernchancen, die sich in dieser Phase einer Neuorientierung ergeben. Hier entscheiden sich bereits künftige Haltungen und Tendenzen im Bezug auf Innovationen und dynamischen Haltungen bzw. einer Resignation (vgl. BECK - HUTTEL - SCHRATZ 2001, 83-87).

- Zu sprechen ist von einem Professionalisierungskontinuum, das auf lebensbegleitendes Lernen - besser auf die Notwendigkeit planmäßiger Fort- und Weiterbildung - zielt. Es bedarf demnach der Erstellung solcher Konzepte, die neben einer Fortbildung von Lehrenden am Beginn ihrer Berufslaufbahn auch qualifizierte Weiterbildung mit dem Ziel einer Höherqualifizierung aufweisen.

- Lehrerbildung als Begriff umfasst demnach eine Basisausbildung (Grund-), regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen und Weiterbildung (etwa Kurzstudien, Universitätslehrgänge und Lehramtszusatzstudiengänge).

Die Schule und mit ihr die Hochschulen ist zukünftig für die Gesellschaft mindestens so wichtig wie der Markt der IT -Technologien für die Ökonomie. Was Lehrende leisten müssen, um den Bildungsauftrag und die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen, bedarf des Tätigkeitsfeldes für zeitgemäße Studiengänge.

Zeitgemäß bedeutet in der Lehrerbildung die Verbindung eines fachwissenschaftlichen Studiums in mindestens zwei Fächern, ein fachdidaktisches Studium in mindestens zwei Fächern, ein erziehungswissenschaftliches Studium und schulpraktische Studien (vgl. HILLIGUS 2003, 157).

Diese Komplexität unterscheidet ein Lehramtsstudium von anderen Studiengängen, in denen ein Hauptfach studiert wird und in denen sich Studierende einer einzigen Fakultät zugehörig fühlen.

Für Österreich gilt zudem die Zweifachausbildung einerseits für Pflichtschullehrer an Pädagogischen Hochschulen und andererseits für Lehrende der AHS, BMS und BHS an Universitäten.

Als Kritikpunkte werden genannt

- die Beliebigkeit des erziehungswissenschaftlichen Studiums,

- der mangelhafte Berufsfeldbezug der Lehrerausbildung,

- die mangelhafte Verzahnung von Erziehungswissenschaft, Fachwissenschaften und Fachdidaktiken,

- der geringe Stellenwert der Fachdidaktik und schulpraktischer Studien an Universitäten.

Im Folgenden wird auf die europäische Bildungspolitik, die Lehramtsausbildung und Lehrerausbildungssysteme in Ländern der EU eingegangen (vgl. HILLIGUS 2003, 163-179).

3.1 Europäische Bildungspolitik  |  |

Kennzeichnend für die Bildungspolitik in der EU sind

- die dürftigen finanziellen Mittel, bezogen auf die gesteckten Ziele und

- die Weisungsbefugnisse bei den Mitgliedsstaaten (vgl. für Österreich die Aufsplitterung der bildungspolitischen Zugehörigkeit für die Pädagogischen Hochschulen beim Bundesministerium für Bildung und für Universitäten beim Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft[Stand 2024]).

Gleichzeitig erkennt man im Rahmen der Europäischen Union (EU) die Notwendigkeit im Bildungssektor, die Mobilität und Freizügigkeit zu fördern (Austausch von Schülern und Studierenden, Fremdsprachenerwerb, Behandlung europäischer Themen, Übergang von Schule in die Berufswelt und gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen[Nostrifikation]).

Relativ spät wurde die allgemeine Bildung berücksichtigt, dies dann, weil deren Förderung wirtschafts- und sozialpolitisch von Bedeutung ist (vgl. die von der EU wiederholt angesprochene Förderung des "humanen Kapitals").

Im Gründungsvertrag der EU von Maastricht (1992) wird die Entwicklung einer europäischen Dimension im Bildungswesen als Ziel genannt.

- Artikel 126 nennt als Auftrag, dass die Gemeinschaft zur Entwicklung einer hochstehenden Bildung dadurch beiträgt, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten fördert und deren Tätigkeit unterstützt und ergänzt.

- Als eine Zielsetzung der Qualitätsentwicklung der Bildung steht die Förderung der Mobilität der Lehrenden (und Lernenden) sowie der Ausbau eines Erfahrungsaustausches über Probleme im Bildungssystem.

Eine Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften wurden ausgeklammert, Fördermaßnahmen wurden in Verbindung mit Empfehlungen dafür gesetzt.

1995 gaben die EU - Kommissionen für Bildung und Soziale Angelegenheiten unter dem Thema "Lehren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft" ein Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung heraus. Man müsse die erreichten Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ergänzen (vgl. WEISSBUCH 1995, 5).

Mit fünf Zielen wurde über die Ausbildung hinaus auch die Weiterbildung angesprochen (vgl. die Formulierung der EU ohne Unterscheidung von Fort- und Weiterbildung; WEISSBUCH 1995, 46-47).

- Förderung der Aneignung neuer Kenntnisse,

- Annäherung von Schule und Unternehmungen,

- Bekämpfung von Ausgrenzungen,

- Beherrschen von drei Gemeinschaftssprachen und

- Gleichbehandlung von materiellen und berufsbildungsspezifischen Investitionen

Die EU - Gipfel von Lissabon (2000) und Stockholm (2001) unterstrichen die Initiativen und lösten den Begriff "kognitive Gesellschaft" durch "Wissensgesellschaft" ab. Als Ziele wurden formuliert

- die Erhöhung der Wirksamkeit allgemeiner und beruflicher Bildung in der EU,

- der leichtere Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung für alle und

- die Öffnung allgemeiner und beruflicher Bildung gegenüber der Welt.

In der Bologna - Erklärung von 1999 vereinbarte die EU - Bildungsminister Ziele eines "Europäischen Hochschulbildungsraumes".

- Einführung eines Systems leicht verständlicher Abschlüsse,

- Einführung eines Leistungspunktesystems (ECTS),

- Förderung der Mobilität,

- Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung (ENQUA) und

- Förderung der erforderlichen europäischen Dimension im Hochschulbereich.

Für Österreich hat die Erklärung eine wesentliche Bedeutung erhalten. Für die Lehrerbildung - obwohl nicht angesprochen in der Erklärung - gelten demnach Bachelor/ Master - Studiengänge (vgl. die in der Erklärung angesprochenen zwei Hauptzyklen mit einem ersten Abschluss nach drei Jahren[mit Bachelor] und einem zweiten Zyklus [mit Master und/oder Promotion]).

Im Jahr 2000 erschien von BUCHBERGER - CAMPOS - KALLOS -STEPHENS0N das "Green Paper on Teacher Education in Europe", das den Schwerpunkt auf die Entwicklung der Professionalität in der Lehrerbildung legt (vgl. die im Green Paper ausgedrückte geringere Bedeutung von Strukturen der Lehrerbildung). Aspekte sind demnach

- Funktionen und Aufgaben einer Lehrerbildung in sich wandelnden Gesellschaften,

- die Verbindung von Lehrerausbildung - Lehrerprofession - Schule und

- die Funktion einer Forschung zur Verbesserung der Lehrerbildung sowie die Rolle von Lehrerausbildung und Lehrberuf im europäischen Integrationsprozess (ebd., 7).

- Die Autoren betonen als Reform - Empfehlungen eine Erhöhung der Autonomie und der Verantwortung lehrerausbildender Institutionen, die Bereitstellung personeller und finanzieller Ressourcen für Projekte zur Reform von Ausbildungsprogrammen und Ausbildungscurricula sowie Konzepte für Forschungs- und Entwicklungsprofile. Aktionspläne für berufsbegleitende Fortbildung, Gründung von Partnerschaften und die Steigerung der Professionalität werden ebenso genannt.

Auf der Aktionsebene werden Reformbestrebungen durch das "Leonardo - Programm" unterstützt, das sich in Programmteilen und Aktionsbereichen gliedert.

- Ob eine Nutzung für Entwicklung von Curricula und Lehr- und Lernmaterialien für die Lehrerbildung genützt wird, entzieht sich der Kenntnis des Autors.

- Bedeutung kommt dem "Thematic Network on Teacher Education in Europe"/ TNTEE mit Untersuchungen zur Lehrerausbildung und Best - Practice - Beispielen.

3.3 Lehrerausbildungssysteme in der EU  |  |

Beeindruckend ist zweifelsohne die Vielfalt der Systeme in den Mitgliedsstaaten. Es gibt etwa in Deutschland noch Unterschiede im Staat auf Grund der Kulturhoheit der 16 Bundesländer. Durch das nationale Gefüge stehen die Lehrerbildungssysteme in den einzelnen Staaten unter dem Einfluss der (bildungs-)politischen Diskussionen.

Lehrerbildungsinstitutionen sind in der EU im Informationsnetzwerk Eurydice vorzufinden >  http://www.eurydice.org, wobei nach Zielen, Inhalten, Lernkulturen, Prüfungsmodalitäten und Organisationsstrukturen unterschieden wird. http://www.eurydice.org, wobei nach Zielen, Inhalten, Lernkulturen, Prüfungsmodalitäten und Organisationsstrukturen unterschieden wird.

Es geht demnach beispielhaft um den/ die/ das

- Grad der Professionalisierung - forschendes Lernen, Selbstorganisation, Selbsttätigkeit, Problemlösungskompetenz, Beurteilungs- und Bewertungsfähigkeit (SF), Orientierung an "skills" (UK),

- Institutionalisierung - Universitäten (SF), Pädagogische Hochschulen (CH), Pädagogische Hochschulen und Universitäten (A),

- Ausbildungsmodell - Ausrichtung am Berufsfeld Schule (Theorie und Praxis) (D, SF, ES), konsekutive Modelle (F, I), beide Systeme in England,

- Ausbildungsphasen - Abschlussprüfung mit Lehrbefugnis (DK, F, A, D),

- Steuerungsmechanismen - Autonomie in Hochschule - Schule - Lehrende (SF), staatliche Anordnungen (D, A), rigide Vorgaben und Kontrollen/ "National Curriculum" -OFSTED (England), Ausrichtung an Standards (CH),

- Ausbildungslänge - Mindestlänge in der EU in der Grundschulausbildung drei Jahre, Sekundarausbildung vier Jahre.

3.4 Internationalisierung in der Lehrerausbildung  |  |

Wenig verbreitet sind Auslandserfahrungen und internationale Perspektiven in der Phase der Ausbildung von Lehramtsstudierenden.

- Internationalisierung versteht sich als Maßnahmen, die Mobilität Studierender zu erhöhen, Auslandserfahrungen zu ermöglichen und Beratung bzw. Förderung bereitzustellen.

- Darüber hinaus bedeuten für die Lehrerbildung Verbindung zu interkulturellem, globalem Lernen und der Einbau internationaler Perspektiven (vgl. KNIGHT 2008).

- Wesentlich ist das Kennenlernen anderer Lernkonzepte und Lernkulturen, um Diversität im Klassenraum umsetzen zu können. "Diversity" ist das leitende Handlungsmotiv in dieser ersten Phase der Ausbildung.

Neben dem Zuwachs von Kenntnissen und Erfahrungen der Lehramtsstudierenden bezieht sich Internationalisierung auch auf eine generelle Haltungskomponente in der Gesellschaft.

- Diversität und Inklusion - in Schulen und gesamtgesellschaftlich - sind Aufgaben von Hochschulen geworden.

- Interkulturelle Öffnung ist dringend notwendig, geht es doch neben Studierenden auch um Mitarbeitende mit Zuwanderungsgeschichte an Hochschulen.

Internationalisierung umfasst alle Ebenen einer Lehramtsausbildung wie die Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Schulpädagogik (vgl. Vergleichende Erziehungswissenschaft). Wesentlich ist demnach die Verzahnung von Theorie und Praxis (vgl. Möglichkeiten von EU - Lehrerbetriebspraktika/ ERASMUS, begleitende Praktika an Auslandsschulen)

Stellenwert der Internationalisierung in der Lehramtsausbildung

Perspektivenerweiterung

Sensibilisierung

Empowerment

Förderung interkultureller Handlungskompetenz

"diversity education"

soziokulturelles Bewusstsein

Internationalisierung von Lehr- und Lerninhalten

Reflexionsfähigkeit

Förderung fremdsprachlicher Kompetenz

3.5 Beispiel Island  |  |

Ein Blick auf das Beispiel Island lässt Erfahrungen erkennen, die auf Land, Leute und das Verständnis von Schule hinweisen (vgl. KARLSSON 2015, 172-183).

Voraussetzung ist

- die Kenntnis interkultureller Kompetenz und des ausländischen Schulsystems bzw. seiner Schulkultur in seinen Grundzügen.

- Nordeuropäische Staaten sind für ihre gute Schulbildung bekannt.

- Grundvoraussetzung ist bei einem Praktikum, dass an der Schule Deutsch unterrichtet wird.

Das isländische Schulsystem beinhaltet vier Ausbildungsstufen. Zumeist sind Schulen staatlich organisiert und verwaltet. Schulbeginn ist der August, das erste Semester endet mit dem Kalenderjahr. Im Mai endet das zweite Semester, anschließend werden nur noch Abschluss - Schularbeiten geschrieben (vgl. als Überblick über das isländische Schulsystem >  http://eng.menntamalaraduneyti.is [24.9.2016]). http://eng.menntamalaraduneyti.is [24.9.2016]).

- Die Leikskoli ist Krippe, Kindergarten, Vorschule und Schule. Es besteht keine Verpflichtung zum Besuch.

- Die Grunnskoli ist verpflichtend, absolviert werden zehn Klassen. Eingeschult wird in der Regel mit dem vollendeten fünften Lebensjahr in Jahrgangsklassen. Die Grunnskoli ist einer Gesamtschule ähnlich mit einem staatlich - zentralen Lehrplan.

- Die Framhaldsskoli hat jene Lernenden, die in freier Wahl die Schullaufbahn fortsetzen. Die Angebote richten sich nach den Stärken der Lernenden. In der Regel dauert diese Schulform vier Jahre. Aufnahmekriterien sind die Noten der Grunnskoli.

- Die Menntaskolinn ist mit der gymnasialen Oberstufe vergleichbar. Dort wird das studentsprof (Reifeprüfung) erreicht. Schwerpunkte sind Technik oder/und Sprachen.

- Als weitere Form gibt es die Fjölbrautaskoli (Berufskollegs).

- Hochschulen (Haskoli) gibt es derzeit vier staatliche und drei private.

Kennzeichnend ist der technisch perfekte IT - Einsatz und die Whiteboards in den Klassen.

- Eine WLAN - Verbindung ist frei verfügbar, entsprechend sind Mobiltelefone erlaubt und teilweise in den Unterricht integriert.

- Ab der Grunnskoli sind als Sprachen Isländisch, Dänisch und Englisch obligatorisch, in der Folge kann Deutsch als Viert- bzw. Folgesprache gewählt werden (vgl. die Notwendigkeit von Fremdsprachkenntnissen auf Grund der Insellage).

- Wesentlich ist der Bezug im Unterricht zum persönlichen Lernstatus.

- Eigeninitiative wird erwartet, eigenständiges Lernen mit unterstützenden Rahmenbedingungen gefördert.

Im Folgenden werden Autorenbeiträge zur Lehrerbildung vorgestellt. Zu beachten ist jeweils der Kontext zur Politischen Bildung.

Politische Bildung im Kontext mit dem Teilbereich Politikwissenschaft ist deswegen von Interesse, weil die Politikwissenschaft als Leitwissenschaft wesentlich und durchaus ausbaufähig ist. Fachwissenschaftliches Wissen ist als Vermittlungsprozess von politischen Sachverhalten und Erkenntnissen notwendig (vgl. SANDER 2014, 47-48).

Der Beitrag bezieht sich auf die Auseinandersetzung mit den Inhalten, die für eine zeitgemäße Politische Bildung relevant sind. Bereits 1980 hat Anton PELINKA in einem Beitrag des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck zur "Politischen Bildung in der Schule" Modellvorstellungen, Grundsätze und deren Anwendung, Organisationsformen, Möglichkeiten und Grenzen dargelegt (vgl. PELINKA 1980a, 59-69).

Aus heutiger Sicht geht es um ein Grundwissen, das eine Gesamtschau des Faches Politikwissenschaft beinhaltet. Behandelt werden demnach

- Politikbegriffe,

- Demokratie,

- Mehr- und Einparteiensystem,

- Wahlen,

- öffentliche Meinung,

- Parteisysteme,

- Verbände und Bürokratie,

- internationale Konflikte und deren Prävention,

- internationale Organisationen,

- Außenpolitik und

- politische Ideengeschichte.

Beiträge zur Thematik ergeben sich aus der Liste der IT - Autorenbeiträge.

Wesentliche Impulse ergeben sich aus der

- Absolvierung des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt,

- Absolvierung des 7. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg,

- Absolvierung des 4. Internen Lehrganges Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg,

- Lehrtätigkeit in der Erwachsenen- und universitären Weiterbildung sowie

- der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und Tagungen.

4.1.1 Politikwissenschaft  |  |

Als Sozialwissenschaft unterscheidet sich Politikwissenschaft von anderen Teildisziplinen durch den Untersuchungsgegenstand. Das Interesse bezieht sich auf Erkenntnisse über gesellschaftliche Zusammenhänge, deren Beobachtung, Beschreibung und Analyse.

Empirisch ist der Gegenstand, weil die Ergebnisse an der Wirklichkeit messbar sein müssen. Dies unterscheidet von der Spekulation. Theoretische Aussagen und Zusammenhänge der Praxis müssen zur politischen Wirklichkeit rückgekoppelt werden können. Sie müssen an der Wirklichkeit überprüfbar und veränderbar sein. Damit ist Politikwissenschaft die Lehre vom tatsächlichen Zustand gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse (vgl. PELINKA - VARWICK 2010, 14).

Forschung ist um Wertfreiheit bemüht. Allerdings gibt es im Forschungsvorgang Wertvorstellungen und Interesse.

Forschungsobjekt ist die Politik. Fließend ist die Grenze zwischen reinen politischen Objekten und Objekten anderer sozialwissenschaftlicher Teilbereiche, wobei es selbstverständlich ist, dass bestimmte Gebiete von mehreren Sozialwissenschaften untersucht werden (vgl. die verschiedenen Teilbereiche in den Forschungsgebieten etwa der Bildungsreform, Sozialpartnerschaft und Gewaltphänomenen).

Hauptrichtungen dieser thematischen Auseinandersetzung sind die empirisch - analytische, normativ - praktische und kritisch - dialektische Richtung. Diese drei Richtungen sind miteinander verbunden. Als Trias bilden sie die Nutzung empirischer Sozialforschung, einer direkten Verwertung und Politik sowie einer kritischen Distanz zu vorhandenen Verhältnissen.

Politikbegriffe und Definitionen sind die Begrifflichkeiten

- gouvernementale Politik (staatsbezogen),

- normative Politik (wertbezogen),

- konfliktorientierte Politik (Politik und Auseinandersetzung),

- historisierende Politik (Abhängigkeit und Veränderbarkeit),

- partizipatorische Politik (Individuum und Politik ohne Staat),

- deskriptive Politik (beschreibend),

- konsensbezogen (Ausgleichs- und Friedensfunktion) und

- ahistorische Politik (Zeitlosigkeit und Unveränderbarkeit).

Eine Fülle von Einzeldefinitionen zeigt, dass die verschiedenen Aspekte im Spannungsfeld der Begrifflichkeiten.

Der angelsächsische Bereich kennt für das deutsche Wort "Politik" drei Begriffe:

- "polity" - formale Organisation (Verfassung, Normen, Institutionen),

- "policy" - Inhalte (Ziele, Programme) und

- "politics" - Prozesse (Interessen und Gestaltung).

Merkmale des Politischen sind die drei Phänomene

- Knappheit - nicht alle Interessen können befriedigt werden,

- Konflikte - Entstehung aus der Knappheit der Güter. Unterschiedliche Interessen ergeben sich in der Verteilung der Güter (Wirtschaftsverbände, Eliten - Masse, Großmächte - Kleinstaaten, unterschiedliche Wertvorstellungen) und

- Macht - Politik mündet in Macht zur Durchsetzung des eigenen Willens (physische Macht, eigene Überzeugungskraft, Gewohnheit, Gesetz). Gestaltung und Veränderung der Machtverhältnisse sind Gegenstand der Politikwissenschaft. Als immanentes Phänomen ist Macht in der Gesellschaft vorhanden (Familie, Betrieb, Freizeit, Wirtschaftsverflechtungen). Ziel ist, gesellschaftliche Machtverhältnisse bzw. Konflikte - beispielhaft in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Recht - verbindlich zu regeln.

Politik stößt an Grenzen im gesellschaftlichen Zusammenleben bei

- der Umsetzung der Menschenrechte als Produkt der Politik (vgl. 1776 und 1789; Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) und

- den Grenzen der Machbarkeit - Gestaltungsfähigkeit, Raum und Zeit, Partizipation und gesellschaftlichen Arbeitsteilung (etwa Gender, Erfahrung mit Politik und Inklusion; vgl. ROSENBERGER - SAUER 2004, REICH 2014).

Politikwissenschaft kann dem politischen Interesse nicht ausweichen. Dies gilt für jeden Wissenschaftsbetrieb. Umgekehrt hat die Wissenschaft auch ein grundsätzliches Interesse an der Politik (vgl. bei der Finanzierung und Legitimation, PELINKA - VARWICK 2010, 26).

Formen der Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft ergeben sich im

- dezisionistischen Modell - Trennung von Politik und Wissenschaft, als Entscheidungshilfe,

- technokratischen Modell - Vorrangigkeit der Wissenschaft und im

- diskursiven Modell - Diskurs zwischen Politik und Wissenschaft, keine Trennlinie.

Von Interesse ist der Missbrauch von Wissenschaft durch die Politik. Eine politisch gesteuerte Wissenschaft drückt eine Missbrauchsneigung aus.

Aktuelle Beispiele dieser Schwierigkeit sind das Verhältnis

- Politik und Genforschung,

- Politik und Sterbehilfe und

- Terror und Todesstrafe anzusprechen.

Die analytische Dimension zeigt sich im Verhältnis policy - polity - politics und deren Gestaltung.

Anzusprechen sind Formen der direkten und indirekten Demokratie, von Konkurrenz/ Konflikt und Konkordanz, Wahlen und dem Parlamentarismus, den Entscheidungsprozessen und der Verfassung und Gewaltenteilung.

Der Begriff "Demokratie" ist deswegen so unscharf, weil er unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen politischen Systemen beinhaltet. Zu unterscheiden ist zwischen direkter (plebiszitärer) und indirekter (repräsentativer) Demokratie, wobei eine Demokratie beide Elemente zu beinhalten hat.

- Die direkte Demokratie entspricht dem Wortverständnis, dass das Volk direkt herrscht. Entwickelt wurde diese Form vor allem in kleinen Einheiten (etwa der attischen Polis, Kantone/ Halbkantone der Schweiz, in Kibbuzim Israels). Aktuell werden plebiszitäre Elemente der Demokratie durch die technologische Entwicklung (IT, e-voting) in großen Einheiten auch gefördert.

- Plebiszit (Volksabstimmung),

- Volksinitiative (Volksbegehren),

- Wahlen und

- Demoskopie (Meinungsforschung).

- Repräsentative (indirekte) Formen sind

- Parlamentarismus (Parlament und Verfassungsorgane/ Regierung und Verwaltung),

- Parteien (wahlwerbende Gruppen),

- Verbände (Kammern, Vereinigungen, Gewerkschaften) und

- Neokorporatismus (Sozialpartner) als Kooperation von Verbänden und Verfassungsorganen (vgl. TALOS 2008).

Neben dem Mix von direkter und indirekter Demokratie benötigt eine Demokratie ebenso Elemente aus Konflikt und Konsens, also aus dem Wechselspiel von Konkurrenz und Konkordanz.

Erst der politische Konflikt erlaubt die Mitwirkung des Volkes mit Machtzuweisung, Machtkontrolle und Machtablösung. Es bedarf bestimmter Grundwerte in Form von Regularien in der Verfassung (formaler Konsens) und ihren Organen, um den Mechanismus einer demokratischen Kontrolle und Machtablöse funktionieren zu lassen. Mit "bestimmten Grundwerten" sind Regularien ("Spielregeln") eines bestimmten Menschen- und Gesellschaftsbildes gemeint, die die Anerkennung von Grund- und Freiheitsrechten (Menschenrechten) beinhalten.

Politische Konflikte beinhalten in der Regel mehrere Alternativen, die für den Wähler zur Auswahl stehen. Dies bedeutet einen Konkurrenzkampf von zwei oder mehreren Parteien bzw. Kandidaten. Liegt ein Defizit an Konsens vor, werden Regularien nicht eingehalten, verschiedene Interessen ein Kampffeld, kann eine Demokratie daran zugrunde gehen.

Moderne Politsysteme bevorzugen entweder Aspekte eines Konflikts (Konkurrenzmodell) oder des Konsens (Konkordanzmodell). Konkurrenz bedeutet eine Auseinandersetzung mehrerer Parteien, Konkordanz Zusammenarbeit der politischen Eliten(vgl. etwa die Unterschiedlichkeiten daher in den angelsächsischen Politsystemen und den kleinen europäischen Demokratie wie der Schweiz, Österreich und den Niederlanden).

Ein Konsens kann in der Verfassung verankert sein, ebenso auch in der politischen Praxis (Verfassungswirklichkeit; vgl. die Schweizer Konkordanzdemokratie mit der derzeitigen "Vier-Parteien-Koalition?"). Neue Verfassungen bevorzugen eine Präambel mit einer allgemeinen Erklärung oder einem Grundrechtskatalog, der wesentliche politische Rechte außer Streit stellt.

Als beispielhaft gilt etwa das Wahlrecht mit den Grundsätzen unmittelbar und direkt, frei und geheim sowie allgemein und gleich (vgl. in diesem Kontext die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz 1971, die Aufhebung des Kurienwahlrechts in Österreich 1907, der Ausschluss vom Wahlrecht in einigen arabischen Staaten; zu vermerken ist ebenso der Ausschluss von einer demokratischen Mitbestimmung von Zugezogenen/Migranten bei legalem langjährigen Aufenthalt).

Ausschlusskriterien müssen genau definiert sein (etwa Alter, Behinderungsgründe, Handlungsfähigkeit).

Demokratischer Parlamentarismus hat als Kriterien eine

- direkte Bestellung durch das Volk bzw. einer Kammer des Parlaments nach einem demokratischen Wahlrecht,

- Gesetzgebung,

- Kontrolle der Regierung,

- Öffentlichkeit und ein

- freies Mandat.

Die Praxis relativiert mitunter allerdings die Grundsätze.

- Die Bestellung nehmen die Parteien vor, die intern über das Mandat entscheiden.

- Die entscheidenden Phasen einer Gesetzgebung werden im vorparlamentarischen Raum vorgenommen. Damit wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

- Die Kontrolle der Regierung übernimmt die Minderheit im Parlament (Opposition).

- Parlamentarier verdanken ihr Mandat einer Partei bzw. Interessensgruppe.

- Nationale Parlamente haben einen eingeengten Handlungsraum infolge der Internationalisierung und Europäisierung.

Parlament und Regierung haben eine gegenseitige Verantwortung. Dies betrifft rechtlich bei Vorwürfen der Verletzung von Gesetzen und politisch bei einem Misstrauensvotum.

Parlamentarische Entscheidungen werden arbeitsteilig getroffen, indem es eine

- Trennung zwischen (öffentlichem) Plenum und (zumeist nichtöffentlichen) Ausschüssen und eine

- Trennung zwischen vorparlamentarischem und parlamentarischem Bereich gibt.

Im Spannungsfeld zwischen Regierung und Opposition gibt es verschiedene Erscheinungsformen.

- Fundamentalopposition - Ablehnung des Politsystems (etwa die Verfassung),

- Alternativopposition - Konkurrenz und Konsens,

- Scheinopposition - Inhalte weitgehend identisch,

- Bereichsopposition - Kontrolle des anderen Koalitionspartners.

Eine Verfassung regelt die Machtzuweisung, Machtablösung und Machtkontrolle.

- Hauptaufgabe der Verfassung ist die Machtbegrenzung.

- In einer Demokratie sind Verfassung (Verfassungstheorie) und Realität (Verfassungswirklichkeit) nie ganz zur Deckung zu bringen (vgl. PELINKA - VARWICK 2010, 43).

Verfassungsarten sind

- Normative Verfassungen - Übereinstimmung von Theorie und Praxis > Idealfall,

- Nominale Verfassungen - teilweise Übereinstimmung zwischen Theorie und Praxis sowie

- Semantische Verfassungen - Theorie und Praxis haben nichts gemeinsam > Unvereinbarkeit mit einer Demokratie (vgl. "Stalin-Verfassung?" der Sowjetunion, NS - Ermächtigungsgesetz 1933).

Moderne Verfassungen sind vom Aspekt der Gewaltenteilung geprägt. Mit der Verteilung von Macht (Gewalt) auf mehrere Personen und Institutionen wird eine Machtkonzentration vermieden. Zeitgemäße Demokratien kennen drei Formen von Gewaltentrennung.

- Institutionelle Gewaltenteilung - Gleichgewichtigkeit von Legislative, Exekutive und Judikative (vgl. die US -Präsidialform),

- Zeitliche Gewaltenteilung - Trennung von Regierungsmehrheit und Opposition,

- Föderative (vertikale) Gewaltenteilung - Verteilung auf mehrere Ebenen (Bundesstaat, Gliedstaaten/ Bundesländer und Gemeinden).

4.1.3 Mehrparteiensysteme  |  |

Im Folgenden werden politische und parlamentarische Systeme sowie präsidentielle und gemischte Systeme angesprochen (vgl. NASSMACHER 2004, 107-125, 164-207).

Politische Systeme als Ordnung von dauernder Macht (Herrschaft) weisen verschiedene Kriterien auf.

- Sozioökonomische Infrastruktur - Zwischen Systemen der Ersten, Zweiten und Dritten Welt gibt es verschiedenste Voraussetzungen. Allein schon die Unterscheidung von "kapitalistisch" und "sozialistisch"("kommunistisch") weist auf Unterschiede im Privateigentum und Staatsaufbau hin.

- Soziopolitische Infrastruktur - Systeme mit mehreren Parteien als kompetitive Systeme lassen einen Wettbewerb um Wählerstimmen zu (vgl. Parteienmonismus als Einparteiensysteme bzw. Nullparteiensysteme).

- Verfassungsstruktur - Zu unterscheiden sind Systeme mit institutioneller Gewaltenteilung(präsidentielle Systeme) und zeitlicher Gewaltenteilung mit Mischsystemen(parlamentarische Systeme).

Ohne Beachtung der Dritten Welt für das 20. Jahrhundert sind drei politische Systeme in der "Industriegesellschaft" zu unterscheiden.

- Liberale Systeme - Parteienpluralismus, kapitalistisches Wirtschaftssystem, demokratisch-egalitäre Grundform

- Kommunistische Systeme - monistisches Parteiensystem, sozialistisches Wirtschaftssystem, antidemokratisch-antiegalitäre Grundform

- Faschistische Systeme - monistisches Parteiensystem, kapitalistisches Wirtschaftssystem, antidemokratisch-antiegalitäre Grundform

Kennzeichen sind Spannungsverhältnisse zwischen Legitimität und Effektivität.

Sie ergeben sich aus dem Kontext zwischen einer Verflechtung von Parlament und Regierung. Dies zeigt sich nicht nur in der Gesetzgebung und Kontrollfunktion, ebenso auch in der Zusammensetzung der Regierung. Damit beherrscht die Regierung mit den beiden Apparaten des Staates und der Parteien im Grunde genommen das Parlament, was zu einer Entmachtung des Parlaments führt.

Sieben Merkmale kennzeichnen parlamentarische Systeme.

- Regierung und Opposition sind unterscheidbar.

- Es gibt eine Verknüpfung von Parlament und Regierung durch das Misstrauensvotum.

- Als Gegenstück gibt es das Auflösungsrecht der Regierung mit Neuwahlen.

- Eine Doppelmitgliedschaft in Parlament und Regierung ist zulässig und üblich.

- Führungspositionen gibt es daher in Personalunion, mit Fraktionsdisziplin im Parlament und damit stabiler Mehrheiten und Entwertung des Misstrauensvotums.

- Das Staatsoberhaupt hat eine reduzierte Stellung, der Regierungschef (bzw. Parteichef) besitzt die staatliche Macht. Das Staatsoberhaupt bestätigt durch Ernennung den Regierungschef und besitzt Kompetenzen bei Notstandsmaßnahmen.

- Die zweite Kammer des Parlaments hat eine reduzierte Stellung (allgemein nicht direkt gewählt, Ausnahme Italien).

Eine Sonderstellung des Misstrauensvotums besitzt Deutschland in Form des "konstruktiven Misstrauensvotums". Mit der Abwahl des Regierungschefs und damit der Regierung bedarf es einer gleichzeitigen Neuwahl eines neuen Regierungschefs.

Kennzeichnend sind die weitgehende Trennung von Regierung und Parlament, also eine institutionelle Gewaltentrennung und damit voneinander unabhängige Bestellungsvorgänge. Ebenso kommt es zu einer getrennten direkten Wahl des Parlaments und des Staatsoberhaupts.

- Fehlen einer Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament, daher kein Misstrauensvotum,

- Fehlen eines Auflösungsrechts,

- Ausschluss einer Doppelmitgliedschaft in Regierung und Parlament ("Inkompatibilität"),

- Führungspositionen sind nicht identisch mit der Parlamentsmehrheit,

- die Opposition gefährdet nicht die Stellung des Staatsoberhaupts und damit der Regierung,

- das Staatsoberhaupt ist gleichzeitig Regierungschef und damit gibt es eine Konzentration der Macht der Exekutive sowie

- einem Zweikammer-System? mit echter Aufgabenaufteilung und Aufwertung des Parlaments gegenüber der Regierung("Bipolarität").

Beispielhaft ist das Modell präsidentieller Systeme der USA (vgl. LÖSCHE 2008, 120-130; PELINKA - VORWICK 2010, 56-57).

- Abgeschwächt ist die Trennung zwischen Legislative und Exekutive durch die Notwendigkeit der Kooperation (Budgetrecht des Parlaments, Veto des Präsidenten/ Zwei- Drittel - Mehrheit Parlament, Bestellungsrecht mit Zustimmung des Senats, Ratifizierung von völkerrechtlichen Verträgen durch Senat). Es ergibt sich ein Plus des Senats, etwa in außenpolitischen Kompetenzen.

- Die Amtsdauer des Repräsentantenhauses beträgt zwei Jahre, des Senats sechs Jahre.

- Gewählt wird der Präsident von einer Versammlung von Wahlpersonen ("electoral college").

- Bei Ausscheiden des Präsidenten vor Ablauf der Amtszeit folgt der Vizepräsident.

- Ein Abberufungsverfahren ("impeachment") ist ein gerichtsähnliches Verfahren - Anklage durch das Repräsentantenhaus, Senat mit Zwei - Drittel - Mehrheit zustimmen - Verlust des Amts.

- Als Besonderheit gilt die politische Macht der Gerichtsbarkeit ("supreme court"/ Oberster Gerichtshof). Mit der Ernennung durch den Präsidenten und der Zustimmung durch den Senat interpretieren die Mitglieder ständig die Verfassung der USA (vgl. beispielhaft die Rassentrennung, Todesstrafe und Abtreibung).

Merkmale des parlamentarischen und präsidentiellen Systems werden verbunden. Beispiele sind die Fünfte Republik in Frankreich (seit 1958), Deutschland (Weimarer Republik 1919-1933), Österreich (seit 1929), Portugal (seit 1976) und Russland (seit 1919).

- Bipolarität des Wahlvorganges - Wahlvolk wählt unabhängig voneinander ein Parlament und ein Staatsoberhaupt.

- Fusion von Exekutive und Legislative - Präsident und Parlamentsmehrheit bestimmen die Regierung.

Als Besonderheit gilt, dass in einem Konfliktfall zwischen dem Staatsoberhaupt und der Parlamentsmehrheit eine Pattstellung entsteht. Damit es nicht zu einem politischen Stillstand kommt, hat eine Partei auf die Nutzung ihrer Rechte zu verzichten (vgl. der Rollenverzicht des österreichischen Bundespräsidenten und der Rückzug das französischen Präsidenten 1986-1988, 1993-1995 und 1997-2002["cohabitation"]). In Russland widersetzte sich gewaltsam der Präsident 1993 gegen das Parlament. Die Verfassung gibt dem Präsidenten eine stärkere Position.

Als Sonderfall gilt die Schweiz (vgl. MOECKLI 2007).

- Der Bundesrat (Regierung) legitimiert sich durch Parlamentsmehrheit. Beide Kammern - Nationalrat (direkte Wahl) und Ständerat (indirekte Wahl über Kantone) - wählen den Bundesrat.

- Das Staatsoberhaupt (Bundespräsident) besitzt nur repräsentative Funktionen.

- Parlamentarische Ämter und Regierungsamt sind unvereinbar.

- Es gibt kein Misstrauensvotum und kein Auflösungsrecht.

- Es gibt noch Einrichtungen der direkten Demokratie als Verfassungspraxis, etwa Initiativen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene.

- Konkordanzmechanismen sind die Konzentrationsregierung (Bundesrat) mit Verschränkung der Parteien, Sprachgruppen und Konfessionen.

- Das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat ergibt volle Gleichheit der Mitglieder, lediglich der Bundespräsident besitzt einen Ehrenvorrang (für ein Jahr).

4.1.4 Einparteiensysteme  |  |

Besprochen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Systeme im Kommunismus und Faschismus, in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie eine Grauzone zwischen Demokratie und Diktatur in Form von defekten Demokratien und hybriden Regimen.

Allgemein wird festgehalten, Vertreter aller Systeme dienen dem Gemeinwohl.

- In Mehrparteiensystemen geht man davon aus, dass unter Gemeinwohl nicht von vornherein feststeht, was gemeint ist. Daher werden in pluralistischen Gesellschaften alle politischen Kräfte eingeladen, ihren Beitrag zu leisten (vgl. allerdings dazu, ob wirklich alle Interessen am Wettbewerb beteiligt werden können).

- In Einparteiensystemen wird das Gemeinwohl von vornherein festgestellt. Der Nutzen für die Klasse, das Volk und den Staat benötigt keinen Wettbewerb.

Einparteiensysteme haben keine Kontrolle, freie Ablösbarkeit der Regierenden und keine Opposition.

In Nachfolgefragen kommt es in der Regel zu Machtkämpfen (vgl. Stalins Tod 1953 und nach Maos Tod 1976). Festzuhalten ist auch, dass nach dem Tod eines Diktators Einparteiensysteme zusammenbrechen(können) (vgl. Spanien 1976, Jugoslawien 1980).

Im 20. Jahrhundert haben sich kommunistische und faschistische Einparteiensysteme herausgebildet.

- In der Faschismustheorie werden die Unterschiede zwischen kommunistischen und faschistischen Theorien und die Gemeinsamkeit zu liberalen Mehrheitsparteisystemen betont (vgl. das Schwergewicht der Theorieauseinandersetzung über die sozioökonomische Infrastruktur/ Kapitalismus vs. Sozialismus; vgl. Reinhard KÜHNL).

- Die Totalitarismustheorie hebt wiederum Gemeinsamkeiten zwischen kommunistischen und faschistischen Systemen hervor. Als Gegensatz werden die liberalen Mehrheitsparteisysteme gestellt (vgl. Hannah ARENDT).

- Einheitsparteisysteme tendieren zur Unterdrückung Andersdenkender und sind totalitär strukturiert. Totalitär bedeutet, wenn alle Gesellschaftsbereiche unterdrückt werden (vgl. etwa Einheitspartei, Einheitskultur und Einheitsweltanschauung).

- Die Zeitgeschichte weist auf Entwicklungen hin, dass Einheitsparteisysteme an Totalität verlieren und autoritäre Systeme annehmen (vgl. die Entstalinisierung, Spanien 1975, Jugoslawien 1980).

- Kennzeichnend für Totalität sind der absolute ideologische Wahrheitsanspruch, abweichende Meinungen gelten als Verrat und der Monopolanspruch.

Länder der Dritten Welt haben anders geartete Rahmenbedingungen wie ein(e)

- geringere Lebenserwartung,

- geringeres Pro - Kopf -Einkommen,

- höhere Analphabetenrate,

- geringere Arbeitsproduktivität,

- höhere Agrarquote und

- höheres Bevölkerungswachstum.

Gewisse Merkmale sind seit den siebziger Jahren nicht mehr vorhanden (vgl. das Pro - Kopf - Einkommen von erdöl -exportierenden Ländern und das Senken der Analphabetenrate in Kuba).

Der europäische Kolonialismus hat auch die Entwicklung einer nachkolonialen Ära beeinflusst. Beispielhaft ist dies im indischen Parlamentarismus zu sehen, in dem es eine autochthone indische Tradition gibt, aber die Verfassungsstruktur Indiens dem Muster des britischen Systems folgt ("Westminster Demokratie").

Zu unterscheiden sind acht politische Systeme.

- Feudale Systeme mit alten aristokratischen Strukturen (vgl. Saudi - Arabien, Marokko).

- Pseudorepublikanische Systeme mit Parteien mit demokratischem Anspruch und geringer Opposition (vgl. Tunesien).

- Konservative Militärdiktaturen mit der Dominanz des Militärs in Partei(en) und geringen bis keinen demokratischen Ansprüchen (vgl. Chile bis 1989, Südkorea bis in die achtziger Jahre).

- Radikale Militärdiktaturen mit massiver Veränderung sozioökonomischer Verhältnisse und Befreiungskämpfen (vgl. Algerien bis 1990, Äthiopien bis 1991).

- Mehrparteiensysteme mit Formen einer liberalen Verfassung und Anspruch auf Demokratie (vgl. Indien, Costa Rica).

- Kommunistische Einparteiensysteme mit Formen wie kommunistische Einparteiensysteme der Industrieländer (vgl. Kuba, Vietnam, Nordkorea).

- Eigenständige Einparteiensysteme mit der Zielsetzung spezifischer Bedürfnisse und Traditionen des eigene Landes sowie einem Modernisierungsanspruch(vgl. Uganda).

- Fundamentalistische Systeme mit religiöser Tradition und Rückgriff auf vergangene Herrschaftsformen sowie einem politischen System mit konfessionellen Zielen (vgl. Iran, Sudan).

Von Besonderheit sind Übergangsformen im Sinne einer "Erziehungsdiktatur". Ziel ist die Überführung eines Einparteiensystems in eine Demokratie (vgl. die Versuche der Türkei unter Kemal Pascha Atatürk und Mexikos).

Die Frage, ob eine "Erziehungsdiktatur" einen Übergang zu einer Demokratie in solchen Ländern geeignet ist, zeigt sich an den Beispielen von China und Indien. Mit der Verbesserung von Effizienz nimmt man Verluste an Legitimität in Kauf (vgl. PELINKA - VARWICK 2010, 74-76). China (und ähnlich Vietnam) ist/ sind die Ausnahme eines umfassenden Reformprozesses im Versuchsstadium eines nominell kommunistischen Einparteiensystem mit einem marktwirtschaftlich -kapitalistisch organisierten Wirtschaftssystem.

Liberale Systeme haben sich weltweit (auch) in unterentwickelten Staaten durchgesetzt, etwa in Portugal und Spanien (1974 bzw. 1976), 1989 und 1991 in den kommunistischen Systemen Europas (mit Ausnahme von Weißrussland, in Militärdiktaturen Asiens (Philippinen, Südkorea, Taiwan) und Lateinamerikas (Brasilien, Argentinien, Chile) und in Afrika (Nigeria). Der Systemwechsel/ Transformation wird zu einem Übergang zu anderen Kriterien in Politik, Ökonomie und Pluralismus.

Der innere Zustand eines politischen Systems ist auch für die internationale Politik von Bedeutung. Politisches Verhalten, das regionale Umfeld und sozioökonomische Verhältnisse spielen eine Rolle.

Demokratie bedeutet konkurrierende Akteure, Verantwortung politischer Entscheidungen vor der Bevölkerung und Öffentlichkeit. Autokratische Systeme haben/ benötigen diese Voraussetzungen nicht.

Allerdings gibt es genügend Systeme in einer Grauzone zwischen Demokratie und Diktatur. Die Transformationsforschung bezeichnet dies mit den Begriffen "defekte Demokratie" und "hybride Regime". Es gibt wohl Wahlen, Defizite gibt es allerdings in den Bürger- und Menschenrechten sowie in der Rechtsstaatlichkeit. Das Gewaltmonopol einer legitimen Gewaltausübung ist ebenfalls ein Kriterium (vgl. die Demokratische Republik Kongo, teilweise den Irak oder Afghanistan).

Noch lange ist es nicht globaler Standard ein leistungsfähiger, marktwirtschaftlicher und demokratischer Rechtsstaat zu sein. Mitunter haben Autokratien sogar eine Vorbildfunktion.

4.1.5 Wahlen - Medien  |  |

Anzusprechen sind Wahlsysteme, Inhalte und Methoden der Wahlforschung, Probleme in der Umfrageforschung und Medien als Meinungsgestalter (vgl. NASSMACHER 2004; 34-63; NOHLEN 2009).

Parlamentswahlen und in der Regel Personalwahlen sind nach den außer Streit gestellten Grundsätzen eines demokratischen Wahlrechts direkt und unmittelbar, frei und geheim.

Kontrovers ist die Form der Umrechnung der abgegebenen Stimmen in Mandate, die in Mehrheitsparteisystemen von Bedeutung ist (vgl. NOHLEN 2009).

- Bei der Verhältniswahl ist eine genaue und spiegelbildliche Umrechnung des Stimmenanteils einer Partei in einen Mandatsanteil zu erreichen. Voraussetzung sind demnach Parteien, nicht aber Wahlkreise. Um in den Genuss der Verhältniswahl kommen zu können, muss ein Mindestanteil von Stimmen erreicht werden. Regierungsbildungen sind in Form von Koalitionsbildungen bzw. Verhandlungen mit einem Regierungsprogramm langwieriger. Allerdings kann die Basis einer Regierung erweitert werden, das Regierungssystem repräsentativer gemacht und die Macht einer allein regierenden Partei verhindert werden.

- Bei der Mehrheitswahl soll jeder Wahlkreis ein Mandat in das Parlament entsenden (vgl. den Umstand einer Persönlichkeitswahl). Voraussetzung sind hier (möglichst gleich große) Wahlkreise, nicht aber Parteien (die sich aber bilden). Gewählt ist das Mandat, das die meisten Stimmen erreicht, womit kleinere Parteien Mehrheiten erreichen können. Bei der relativen Mehrheitswahl ist der stimmenstärkste Kandidat gewählt (UK, USA), im absoluten Mehrheitswahlrecht benötigt der Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen (womit es oftmals zu Stichwahlen kommen kann). Regierungsbildungen sind bei klaren Mehrheiten einfacher und demnach schneller (vgl. im UK das Faktum eines "Schattenkabinetts").

- Verhältniswahl und Persönlichkeitswahl zu verbinden gibt es

- in Form der "personalisierten Verhältniswahl" in Deutschland. Jeder Wähler hat zwei Stimmen - die Erststimme wählt man den nach den Grundsätzen der relativen Mehrheitswahl einen Abgeordneten. Mit einer Zweitstimme wählt man die Liste einer Partei. Die Mandatsverteilung geht ausschließlich über die Zweitstimme (5 Prozent - Klausel). Bei der Verteilung der Mandate werden jedoch die in den Wahlkreisen von den einzelnen Parteivertreter gewonnenen Mandate auf die endgültige Mandatszahl angerechnet - wobei die Zahl der Wahlkreise 50 Prozent der Gesamtzahl der Mandate ausmacht. Dadurch herrscht zwar, bei der Vergabe der Mandate nach den Zweitstimmen selbst, der Grundsatz der Verhältniswahl - aber die Wählenden haben durch die Erststimme einen gewissen Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Bundestages" (PELINKA - VARWICK 2010, 84).

- In Italien werden 75 Prozent der Abgeordneten in beiden Kammern nach dem Grundsatz der relativen Mehrheitswahl gewählt (Persönlichkeitswahl), 25 Prozent nach dem Grundsatz der Verhältniswahl.

Die Wahlforschung zeigt Zusammenhänge der Beeinflussung von Wählenden zwischen gesellschaftlichen Faktoren und der Stimmabgabe auf. In Mehrparteiensystemen sind solche Zusammenhänge von wesentlichem Interesse (vgl. FALTER - SCHOEN 2005). Gefragt wird in der Wahlforschung, wer wen warum wählt.

Bestimmungsfaktoren (Determinanten) werden auf verschiedenen Ebenen festgestellt.

- Sozioökonomische Determinanten sind Lebensumstände, die mit ökonomischen Bedingungen direkt oder indirekt zusammenhängen. Einkommen, Vermögen, Beruf und sonstige Lebensumstände können das Wählerverhalten beeinflussen.

- Sozialpsychologische Determinanten sind nicht ökonomisch bedingt, etwa Familientradition, Konfession und gesellschaftliche Gruppierung wie Volksgruppenzugehörigkeit und Minderheiten.

- Institutionelle Determinanten beeinflussen insofern, wie etwa ein ungünstiges Wahlsystem für kleinere Parteien.

Zu beachten sind für ein wirkungsvolles Feststellen von Wahlverhalten Mehrfachbefragungen einer repräsentativen Gruppe, Befragungen einer Kontrollgruppe zur Vermeidung von Intervieweffekten (Abweichungen) (vgl. den in der Fachliteratur beschriebenen Modellfall Erie Country/ Studie von LAZARSFELD - BERELSON - GAUDET 1940 im Bundesstaat Ohio).

Ein Index der politischen Prädispositionen weist auf Wahrscheinlichkeiten hin. Die Stimmabgabe ist deswegen prognostizierbar, weil Determinanten in Richtung einer Partei hinweisen.

Widersprechen sich Determinanten ("cross pressures"/ Mehrfachbindungen), ist eine Prognostizierbarkeit kaum bzw. gar nicht gegeben.

- Die Wahrscheinlichkeit einer Nichtwahl bzw. Meinungsänderung im Wahlkampf steigt (Hinweis auf Bindungslosigkeit).

- Die Wahrscheinlichkeit einer anderen Wahlentscheidung steigt.

- Die Wahrscheinlichkeit, im letzten Moment eine andere Entscheidung zu treffen, steigt.

Bei Mehrfachbindungen als Zeichen einer gesellschaftlichen Mobilität kommt es erst in Endphasen der Wahlauseinandersetzung zu Beeinflussungen.

Konfliktlinien bei parteipolitischen Konstellationen ergeben sich, wenn Befürworter und Gegner bei Abstimmungen sich trennen ("Cleavage - Theorie"). Kernaussage der Cleavage - Theorie ist, dass gesellschaftliche Grundkonflikte bereits vor längerer Zeit im Parteisystem vorhanden sind.

Neue Wählergruppen bzw. neue Parteien sind nur dann möglich, wenn soziale Veränderungen einer Gesellschaft stattfinden und damit neue Konfliktlinien entstehen (vgl. PELINKA - VARWICK 2010, 88).

Von Interesse sind die Stamm- und Wechselwähler, die Gründe des Nichtwählens und die Meinungsführer und Meinungsübernehmer als Multiplikatoren.

Die vielfältigen Formen der Gewinnung von Daten lassen verschiedene Methoden verwenden.

- Die Umfrageforschung gehört zur Verhaltensforschung. Ein kleiner Teil der Wählerschaft (Stichprobe/sample) wird befragt, um Rückschlüsse über die Einstellung und das Verhalten zu ziehen. Die Determinanten müssen auf die gesamte Wählerschaft verteilt sein. Wenn man mit Zeitreihen arbeitet, können Ergebnisse verglichen werden.

- Fokusgruppen (Zielgruppen) erheben die Wünsche bestimmter Zielgruppen, etwa Studierende, berufstätige Frauen über 40 Jahre oder Männer überdurchschnittlichen Bildungsniveaus. Qualitative Methoden wie intensive Gruppengespräche erheben Hinweise.

- Bei der Wahlökologie werden alle Umweltfaktoren für das Wahlverhalten geprüft. Als Summe verschiedener Methoden gibt es etwa die Wahlgeographie (vgl. in den USA Erhebungen der Stimmabgabe von weißen Wählenden in Nachbarschaft von schwarzen Wählenden; in Deutschland beim Aufstieg der NSDAP die Verbindung mit dem Faktor Konfession und Beruf).

- Wahlkampfmonographien liefern eine Darstellung einer kurzen Zeitspanne unmittelbar vor der Wahl.

- Die Wahlstatistik wird etwa im Kontext mit Wahlökologie und der Umfrageforschung verwendet. Je mehr Daten vorhanden sind, desto umfangreicher ist die Statistik. Hochrechnungen aus vorliegenden Ergebnissen kleiner Wahleinheiten auf das Endergebnis sind eine besondere Form der Wahlstatistik.

Parteien versuchen aus unmittelbarem Interesse, Ergebnisse der Wahlforschung zum Instrument der Wahlauseinandersetzung zu machen, wobei Ergebnisse der Wahlforschung dazu benutzt werden.

Die Umfrageforschung einer vorzeitigen Veröffentlichung löst zwei mögliche Effekte aus.

- Der Mitläufereffekt ("bandwagon") soll eine Sogwirkung erzeugen, also sich der voraussichtlich stärkeren Partei anzuschließen.

- Der Mitleidseffekt ("underdog") erhofft bei ungünstigeren Ergebnissen ein Gleichgewichtsdenken der Wählenden, ebenso ein Sicherheitsdenken der anderen Partei(en).

Je größer die Stichprobe, desto größer der Annäherungswert an das Verhalten der Wählenden. Die Bandbreite ergibt mögliche Abweichungen.

Wesentlich sind die Antwortverweigerungen. Es gibt immer Wählende, die keine Antworten geben (wollen). Erste Ergebnisse einer Befragung (Rohdaten) ergeben immer Antworten ohne Zuordnungsmöglichkeit. Frühere Erfahrungen werden eingerechnet, besonders bei Annahmen größerer Wählerbewegungen.

Von Interesse ist eine Form der Umfrageforschung, die mit exit polls bezeichnet wird. Befragt werden Wählende, wie sie gerade gewählt haben. Bei entsprechender Größe der Stichprobe erhält man unter Umständen vor der Auszählung der Stimmen ein genaues Ergebnis.

Zudem können rasche Analysen über das Wahlverhalten abgegeben werden (Wählerstromanalyse).

Medien als Träger öffentlicher Meinungsbildung beinhalten Print- und elektronische Medien (vgl. NASSMACHER 2004, 52-57).

Sie erfüllen eine

- Informationsfunktion (Wissen),

- Artikulationsfunktion (Beeinflussung der politischen Meinung und Entscheidung)und

- Kontrollfunktion (Aufzeigen von Entwicklungen).

Als Massenmedien sind sie für das politische System von Interesse. In einer Demokratie sind im Sinne der Marktwirtschaft die Medien dem Pressegesetz verpflichtet und hängen von Angebot und Nachfrage ab.

In Privatbesitz befinden sich in der Regel die Printmedien (Zeitungen), staatlich bzw. in öffentlich - rechtlichem Besitz in Europa teilweise sind die elektronischen Medien (Hörfunk, TV, Internet).

Das Demokratieproblem zeigt sich im Form des Wettbewerbs verschiedener Medien.

- In öffentlich - rechtlichen Medien bedarf es einer inneren Mediendemokratie (etwa Redakteursstatute).

- In Privatmedien ist ein Ausgleich mit einer Dominanz ökonomischer Interessen zu suchen, damit Meinungsvielfalt garantiert wird.

- Meinungs- und Pressefreiheit ist ein Menschenrecht und steht nicht zur Disposition.

Eine Herausforderung für die Demokratie ist das Internet.

- Als medialer Ausdruck einer Globalisierung entzieht sich das Internet einer traditionellen Kontrolle.

- Es erweitert den Zugang zur Nutzung von Massenmedien (vgl. Online - Ausgaben der Tageszeitungen mit weltweiter Verbreitung).

- Als neue Kommunikationsform ermöglicht es den Zugang zur Politik und deren Beeinflussung. "e - voting" und "cyber democracy" werden Effekte einer Demokratiequalität beschrieben. Problembereiche sind etwa die Wahrung des Wahlgeheimnisses und die Vermittlung von Wirklichkeit.

Kontrovers ist die Form der Beeinflussung von Medien.

- Medien können Bewusstsein und Meinung erzeugen ("Verursacherhypothese") (vgl. Medienkampagnen).

- Medien können vorhandene Bewusstseinsinhalte und Meinungen abschwächen bzw. verstärken ("Verstärkerhypothese").

Die folgenden allgemein gehaltenen Entwicklungstendenzen im deutschen Sprachraum sollen zeigen, dass der mediatisierte Bürger Realität ist.

- Elektronische Medien haben das Benutzerverhalten verändert.

- Die Verbreitungsdichte des Hörfunks ist höher als die des Fernsehens. Zu beachten ist das Autoradio mit seiner Verbreitung in so gut wie allen Autos.

- Das Aufkommen privater TV - Sender brachte kaum eine Ausweitung des TV - Konsums.

- Bedeutungsvoll für den Medienkonsum ist eine Orientierung an der Elite der Medien, etwa an bedeutungsvollen Tageszeitungen und TV - Sendungen (vgl. im deutschen Sprachraum etwa Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Die Welt, Der Standard, Salzburger Nachrichten - n - tv, Euro News).

- Zunehmend bedeutend werden im Internet Bereiche wie Facebook und Twitter, die soziale Bereiche abdecken. Der Gedanke von "communities" fördert politische Impulse.

- Bedenklich sind lokale Zeitungsmonopole. Hier erhält der Konsument ein relativ unkritisches Bild regionaler Ereignisse.

- Die Informationsbeschaffung für überregionale und weltweite Ereignisse erfordert kommerzielle Fremdangebote von Nachrichtenagenturen, die die Nachrichtenselektion vornehmen (vgl. etwa AP, UPI, AFP, Reuter, dpa, APA).

- Medienangebote werden zunehmend auf den Konsumenten zugeschnitten (vgl. den Unterhaltungsanteil von Medien mit den Elementen von Personalisierung, Simplifizierung und Emotionalisierung -"Human Touch").

- Durch Werbung finanzierte Programme führen zu einer Homogenisierung, wobei sich die Frage ergibt, wie viel mediale Vereinfachung die Demokratie verträgt.

- Zur Erreichung von Aufmerksamkeit und höheren Einschaltquoten ist ein Neuigkeitswert erforderlich, wobei zu beachten wäre, dass langfristig ein verzerrtes Bild in der Berichterstattung entsteht. Zusammenhänge werden nicht aufgezeigt. Hintergrundinformationen werden eher im Internet angeboten.

4.1.6 Parteien - Parteisysteme  |  |

Anzusprechen sind die Funktion und Arten politischer Parteien, die innerparteiliche Demokratie, Parteiprogramme und deren Personalisierung, die Finanzierung und Parteisysteme (vgl. NASSMACHER 2004, 90-106; NIEDERMAYER - STÖSS - HAAS 2006; ANDERSEN 2009).

Demokratien benötigen ein Parlament, dieses benötigt Parteien. Schon im antiken Rom gab es Patrizier und Plebejer, in Byzanz grüne und blaue Parteien (Farbe nach populären Wagenlenkern).

Moderne Parteien sind das Ergebnis eines Parlamentarismus . Abgeordnete mit ähnlichen Meinungen, Interessen und Handlungsfeldern schließen sich zu Fraktionen (Gruppen) und diese zu einer Partei zusammen.

Das Europäische Parlament gliedert sich in Fraktionen, denen sich die Abgeordneten der auf nationaler Ebene gewählten Parteien zuordnen (vgl. etwa EVP - christlich - demokratisch, PES -sozialdemokratisch und sozialistisch, liberale und grüne Abgeordnete). In der Folge bilden sich Parteisysteme.

Drei Aufgaben erfüllen politische Parteien:

- Integration - Parteien bilden einen überschaubaren Rahmen einer Vielzahl von Wertvorstellungen und Interessen (vgl. dagegen Flügelkämpfe in Parteien).

- Rekrutierung - Auswahl von Personen für politische Positionen für politische Entscheidungen.

- Legitimation - Machtanwendung soll allgemein akzeptiert werden und zu einer legitimen Herrschaft werden (vgl. die Notwendigkeit von Wahlen).

Die Geschichte moderner Parteien beginnt im britischen Parlament des 17. Jahrhunderts mit den Tories (später Konservative) und Whigs (später Liberale). In Europa entwickelten sich mit dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht im 19. und 20. Jahrhundert Massenparteien mit der Notwendigkeit von Organisationsmodellen ( vgl. Parteimitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge, Parteifunktionär).

Massenparteien unterscheiden sich in Mitgliederparteien und Wählerparteien. Die Mitgliederzahl zeigt sich im Kriterium der Organisationsdichte von Parteien.

Es zeigt sich, dass diese Entwicklung zu einer Konzentration auf Wahlkämpfe führt. Massenparteien sehen dies als Mittelpunkt ihrer Orientierung, wobei der Wahlerfolg das eigentliche Ziel darstellt. Politisches Marketing wird so immer bedeutender und erhält eine Aufmerksamkeit.

Abweichend davon bildete sich nach der Oktober - Revolution 1917 in Russland eine Kaderpartei (vgl. die politische Qualität der Mitglieder mit Qualifikationen und Vorleistungen).

Zwei Grundformen innerparteilicher Demokratie zeigen im Kontext einer wählerorientierten und mitgliederorientierten Partei die Unterschiede.

- Mitgliederorientierte Parteien machen das Parteimitglied zum Parteibürger, zu einer Person im Entscheidungsprozess - in den Parteiorganen mit Hilfe der Parteidelegierten mit freiem Mandat, in der Regel bei Parteitagen (vgl. Parteibefragungen von Mitgliedern im Entwicklungsprozess eines Parteiprogrammes).