|

Landwirtschaft

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

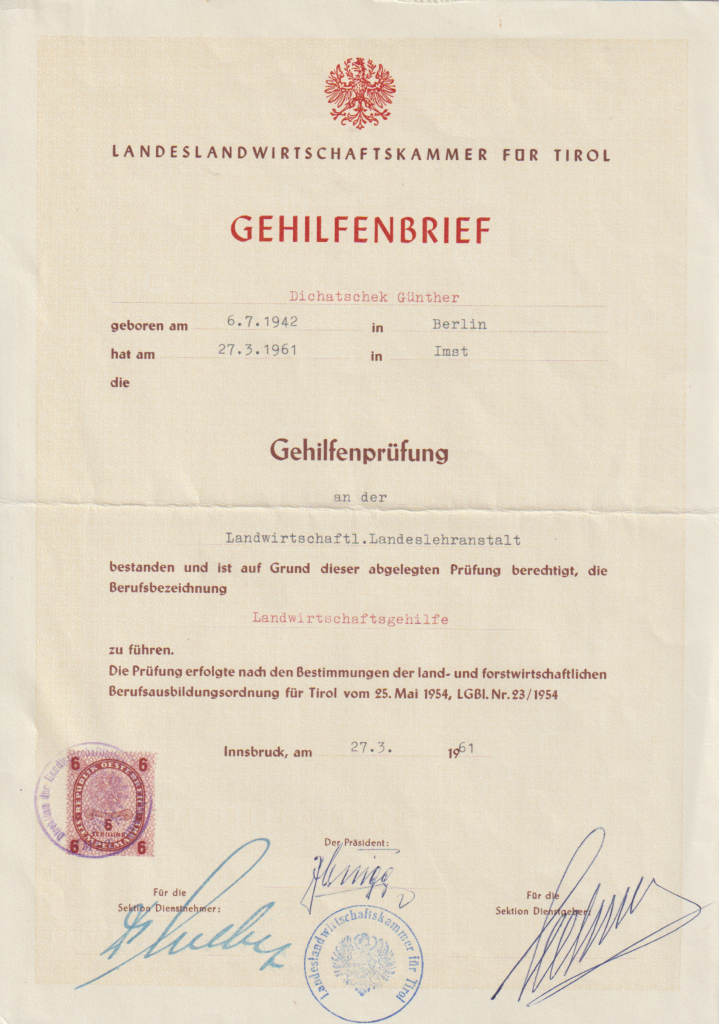

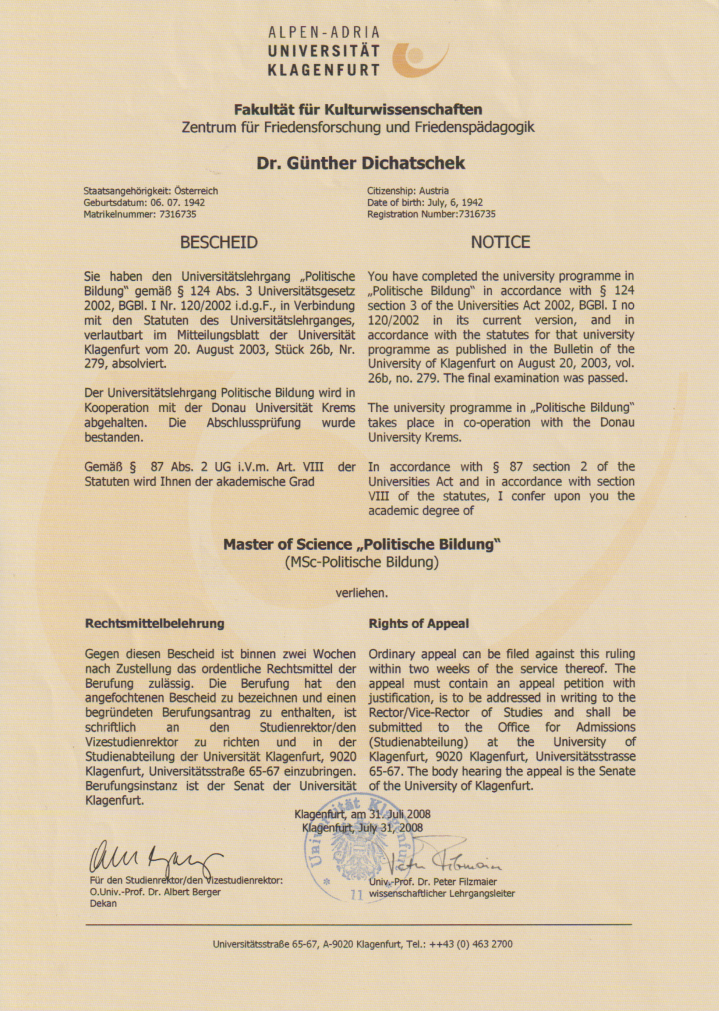

Grundlage der Studie mit ihren Überlegungen ist die Ausbildungsbiographie des Autors im landwirtschaftlichen Bildungswesen in Österreich in Fachschule (Gehilfenbrief) und Höherer Bundeslehranstalt (Reifeprüfung) mit den folgenden Interessen aus der akademischen Weiterbildung in Erziehungswissenschaft, Politischer Bildung und Zusatzqualifikation in Erwachsenenpädagogik (Hochschuldidaktik).

Die Studie gliedert sich in Teil I Agrarpolitik und Teil II Problembereiche und versteht sich in ihrem Selbstverständnis als persönliche Reflexion im Themenbereich.

Einleitung  |  |

Im Folgenden sollen fünf Aspekte die Agrarpolitik unter Gesichtspunkten einer Politischen Bildung vorgestellt werden.

- Der erste Aspekt Agrarpolitik in Österreich umfasst Rahmenbedingungen und Phasen, Akteure und Veränderungen der Politikinhalte seit dem EU - Beitritt. Eine persönliche Reflexion beleuchtet die österreichische Agrarpolitik.

- Der zweite Aspekt in diesem Zusammenhang betrifft die Industrialisierung der Landwirtschaft mit Profitstreben und dem Rationalisierungsdruck landwirtschaftlicher Strukturen, die Boden, Luft und Wasser schädigen. Monokulturen und Pestizideinsatz führen, oft bzw. kaum beachtet, zum Rückgang der Artenvielfalt - insbesondere bei Insekten und Vögeln - und bilden Landschaften in Agrarwüsten. Mitunter fehlt es an Wissen um solche Auswirkungen in einer agrarindustriellen Nutzung. Der Beitrag versucht ökologische Aspekte im Kontext mit Politischer Bildung zu darzustellen. Die Folgen einer Landschaftsverarmung und Industrialisierung erfordern ein Umdenken in der Agrarpolitik im Interesse der Menschen und Umwelt.

- Der dritte Aspekt der Ernährungssicherung ergibt einen wesentlichen Teil einer funktionierenden Agrarpolitik. Es geht um die nationale und internationale Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. Als Problem stellt sich in weiten Teilen der Welt der Hunger dar.

- Der vierte Aspekt betrifft die Entwicklung des ländlichen Raumes.

- Der fünfte Aspekt einer Politischen Bildung als Umsetzung in der Lehre ergibt mit der Dimension des "Globalen Lernens" ein Element der Entwicklung eines europäischen Wirtschaftsraumes.

Wichtig ist die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur (vgl. HOVORKA - HOPPICHLER 2006, WIRTSCHAFT HEUTE/ BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2006, CERMAN - EDER - EIGNER - KOMLOSY - LANDSTEINER 2011, STIFTUNG ENTWICKLUNG UND FRIEDEN - INSTITUT FÜR ENTWICKLUNG UND FRIEDEN 2013, für die Umsetzung in der Lehre DICHATSCHEK 2017, DOHRN 2018

Im Folgenden sollen fünf Aspekte die Agrarpolitik unter Gesichtspunkten einer Politischen Bildung vorgestellt werden.

Der erste Aspekt Agrarpolitik in Österreich umfasst Rahmenbedingungen und Phasen, Akteure und Veränderungen der Politikinhalte seit dem EU - Beitritt. Eine persönliche Reflexion beleuchtet die österreichische Agrarpolitik.

Der zweite Aspekt in diesem Zusammenhang betrifft die Industrialisierung der Landwirtschaft mit Profitstreben und dem Rationalisierungsdruck landwirtschaftlicher Strukturen, die Boden, Luft und Wasser schädigen. Monokulturen und Pestizideinsatz führen, oft bzw. kaum beachtet, zum Rückgang der Artenvielfalt - insbesondere bei Insekten und Vögeln - und bilden Landschaften in Agrarwüsten. Mitunter fehlt es an Wissen um solche Auswirkungen in einer agrarindustriellen Nutzung. Der Beitrag versucht ökologische Aspekte im Kontext mit Politischer Bildung zu darzustellen. Die Folgen einer Landschaftsverarmung und Industrialisierung erfordern ein Umdenken in der Agrarpolitik im Interesse der Menschen und Umwelt.

Der dritte Aspekt der Ernährungssicherung ergibt einen wesentlichen Teil einer funktionierenden Agrarpolitik. Es geht um die nationale und internationale Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. Als Problem stellt sich in weiten Teilen der Welt der Hunger dar.

Der vierte Aspekt betrifft die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Der fünfte Aspekt einer Politischen Bildung als Umsetzung in der Lehre ergibt mit der Dimension des "Globalen Lernens" ein Element der Entwicklung eines europäischen Wirtschaftsraumes.

Wichtig ist die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur (vgl. HOVORKA - HOPPICHLER 2006, WIRTSCHAFT HEUTE/ BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2006, CERMAN - EDER - EIGNER - KOMLOSY - LANDSTEINER 2011, STIFTUNG ENTWICKLUNG UND FRIEDEN - INSTITUT FÜR ENTWICKLUNG UND FRIEDEN 2013, für die Umsetzung in der Lehre DICHATSCHEK 2017, DOHRN 2018).

2 Europäische Wirtschaftsüberlegungen  |  |

Im Folgenden wird auf die sozioökonomischen Rahmenbedingungen, die Phasen der Agrarpolitik und die damit verbundenen Veränderungen der Politikinhalte sowie eine Reflexion zur Agrarpolitik eingegangen.

2. 1 Sozioökonomische Rahmenbedingungen  |  |

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem massiven Technisierungs- und Mechanisierungsschub. Es folgten deutliche Veränderungen der sozioökonomischen Rahmenbedingungen (vgl. HOVORKA - HOPPICHLER 2006, 701).

Der Anstieg der Arbeitsproduktivität und die Unterstützung der Agrarpolitik durch einen Professionalisierungs- und Intensivierungsprozess führte von einer Unterversorgung zu einer Überschusssituation bei Nahrungsmitteln.

Gleichzeitig kam es zu einer Abwanderung bzw. Freisetzung von Arbeitskräften in der Landwirtschaft, zum Übergang von Haupterwerbs- zu Nebenerwerbsbetrieben.

In der Folge stiegen die Budgetkosten für die Förderung der Land- und Forstwirtschaft, der Verwertung der Überschüsse und der Agrarverwaltung.

Mit der Internationalisierung der Handelsvereinbarungen von GATT/ WTO in den neunziger Jahren und dem EU - Beitritt Österreichs 1995 veränderten sich die agrarpolitischen Rahmenbedingungen, es kam zu verstärkter Konkurrenz und einer Liberalisierung des Agrarmarktes.

Die Verarbeitungsindustrie befindet sich in einem Konzentrations- und Zentralisationsprozess. Der Lebensmittelhandel wird immer mehr konzentriert (vgl. Rewe Austria und Spar AG haben 2004 bereits einen Marktanteil von 71 Prozent).

Eine besondere Bedeutung hat die Berglandwirtschaft, in der 70 Prozent der kleinbetrieblichen Struktur als Bergland eingestuft sind. Ihr kommt die Sicherung des sensiblen Ökosystems und die Erhaltung und Gestaltung der Kulturlandschaft im alpinen Bereich zu.

In den fünfziger Jahren begann die Veränderung der Landwirtschaft mit dem Rückgang der Selbstversorgerwirtschaft und einer Umformung zu einem produktiven Zulieferer für die Agrarindustrie (vgl. HOVORKA - HOPPICHLER 2006, 702-704).

Im Zeichen des Wiederaufbaus und einer wirtschaftlichen Stabilisierung verließen mehr als ein Drittel der unselbständigen Beschäftigten den Agrarsektor.

Die erste Mechanisierungswelle und ein verbessertes Saatgut und gezielte Mineraldüngung bewirkten eine Verdoppelung der Arbeitsproduktivität. Unterstützt wurden diese Tendenzen durch einen Ausbau des Förderungsapparates.

Überschüsse erzeugten einen Angebotsdruck mit geringen Preiserhöhungen. Mittels einer Agrarstrukturpolitik förderte man die Schaffung entwicklungsfähiger Betriebe (vgl. die Politik des "Wachsens und Weichens"). Mit der Neuausrichtung der Leitideen der Agrarpolitik kamen technokratische Ideen auf, die Agrarökonomen vertraten.

Nach einer beschleunigten Strukturpolitik kam es unter Bruno Kreisky zu einer Neuorientierung der Agrar- und Förderpolitik in Form einer Differenzierung der Agrarförderung.

Eingeführt wurde ein Bergbauernsonderprogramm mit einer Direktförderung der Bergbauernbetriebe, womit dem Strukturwandel gegengesteuert wurde. Nunmehr kamen Förderungen nicht nur den Großbetrieben vorrangig zugute. Ergänzt wurde die Maßnahme durch Neuerungen in der Sozial- und Familienpolitik (vgl. etwa die Einführung des Mutter - Kind -Passes, der Schulfreifahrt und die Gratisschulbuch - Aktion).

Neben der Bauerntumideologie und dem technokratischen Ansatz kam es in den siebziger Jahren zu einer funktionalistischen Agrartheorie. Das Bergbauernsonderprogramm enthielt auch die Erhaltung der Kulturlandschaft, der Mindestbesiedelung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur sowie der Produktionsreserve in Krisenzeiten.

In der großen Koalition ergaben sich neue Ideen und Ansätze. Im "Manifest für eine ökosoziale Agrarpolitik" in Österreich" 1988 wurde auf die ökologische Funktion hingewiesen. Angestrebt wurde zudem der Beitritt Österreichs zum EG-Binnenmarkt?.

Ökosozial bedeutete eine Mischung von funktionalistischer Agrartheorie und Inhalten der Ökologiebewegung.

2.3 Akteure und Veränderungen der Politikinhalte  |  |

Mit der industriellen Umsetzung des Agrarsektors in Form der zunehmenden Bedeutung der Agrar- und Lebensmittelindustrie, dem Bankensektor zur Finanzierung und den Managementzentralen der Raiffeisen - Genossenschaften und Landwirtschaftskammern bildete sich in der Folge ein Dreiecksverhältnis des Genossenschaftswesens (Finanzierung -Kreditwesen), der Kammern (Sozialpartnerschaft) und des Bauernbundes (politische Vertretung).

In der Agrarpolitik spielen auch die Sozialpartner eine Rolle. ÖGB und Arbeiterkammer bestimmen im Konsumentenschutz, der Umwelt-, Sozial- und Regionalpolitik mit. Vereinzelt haben Umweltverbände einen Einfluss.

In den achtziger Jahren ist mit den "Grünen" ein neuer Akteur in der Agrarpolitik aufgetreten. Damit wurde zunehmend die ökosoziale Agrarpolitik in den politischen Diskurs aufgenommen.

Die EU - Agrarreform 2003 mit ihrer Umsetzung 2005 ergab ein Betriebsprämiensystem, deren Basis der Durchschnitt der Direktzahlungen aus der Marktordnung der Jahre 2000 bis 2002 ist. Die Förderung wird von der tatsächlichen Produktion des Betriebes entkoppelt. Dadurch wird ein marktkonformes Verhalten erwartet. Knapp 30 Prozent der Betriebe werden von Frauen geleitet. Frauen stellen ungefähr 53 Prozent aller Familienarbeitskräfte, aber nur rund 14 Prozent der Kammerräte_innen. Es zeigt sich, dass die Bedeutung von Frauen in den landwirtschaftlichen Interessensvertretungen gering vertreten und geschlechterbezogene Ungleichheiten vorhanden sind.

Mit dem EU - Beitritt 1995 wurden bereits im Vorfeld die Agrarpolitik und das Fördersystem an die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU angepasst. Vom WIFO wurde der Beitritt als schwierig eingestuft, wobei mit Preis- und Einkommenseinbußen zu rechnen ist, die Wettbewerbsfähigkeit erforderlich und Begleitmaßnahmen (Förderungen) benötigt werden.

Mit dem Vollzug des EU - Beitritts kam es zu einer Neuverteilung der Kompetenzen und Kosten des Fördersystems zwischen EU, Bund und Ländern.

Die Agrarpolitik beruht im Marktbereich auf den EU - Marktordnungen, nationalen Quoten und Ausgleichszahlungen. Die Eckdaten wurden in den Beitrittsverhandlungen festgelegt, die Finanzierung kommt es aus dem EU - Budget.

In der Agrarstrukturpolitik gibt es einen größeren nationalen Spielraum. Zum Tragen kommt das agrarische Umweltprogramm ÖPUL und die Ausgleichszulagen für benachteiligte Gebiete.

Die Abfederung der negativen Folgen durch Fördermaßnahmen gelang. Die Abhängigkeit der Einkommen hat von agrarpolitischen Maßnahmen zugenommen.

Festzustellen ist eine Intensivierung des Wettbewerbs und die Bedeutung der Globalisierung.

Entscheidend wird künftig die Frage sein, ob die Agrarpolitik in eine allgemeine Politik zu integrieren sein wird. Dies betrifft besonders den ländlichen Raum. Es bedarf eines Ausgleichs mit anderen gesellschaftlichen Gruppen.

2.4 Reflexion  |  |

Die Bedeutung der Landwirtschaft ist in den europäischen Industrieländern gering.

- Dennoch erfährt der primäre Wirtschaftssektor eine intensive Unterstützung in Österreich und der EU in Form von Subventionen und wird von der Konkurrenz der Weltmärkte abgeschottet (vgl. WIRTSCHAFT HEUTE 2006, 174).

- Es bedarf einer umweltfreundlichen und ethisch ausgerichteten Agrarpolitik und Neuausrichtung der Politik für den ländlichen Raum (vgl. IT - Hinweise).

Die Agrarpolitik wird wesentlich von der "Gemeinsamen Agrarpolitik/ GAP" der EU bestimmt. Diese greift massiv in Marktprozesse ein und ist mit einem teilweise planwirtschaftlich ausgestatteten Verwaltungsaufwand verbunden. Die GAP beruht auf zwei Grundelementen. Marktordnungen garantieren den Erzeugern Abnahmepreise. Einfuhrabgaben (Abschöpfungen) schützen Landwirte vor der Konkurrenz der Weltmärkte.

Die verursachte Überproduktion wird auf EU - Kosten eingelagert oder auf dem Niveau der Weltmarktpreise entsprechend subventioniert und in der Folge exportiert. Die entstandenen Kosten werden aus dem "Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft/ EAGFL/ Abtl. Garantie" getragen, der vom EU - Budget finanziert wird.

Die "Gemeinsame Agrarpolitik/ GAP" ist der größte Ausgabenposten im EU - Budget (vgl. 2004 rund 45 Prozent des Gemeinschaftshaushaltes). Im Rahmen der "Agenda 2000" für 2000 - 2006 beschlossenen Ausgaben entsprechen etwa dem jährlichen Sozialprodukt der Niederlande.

Volkswirtschaftlich bedeutet dies, dass die EU - Staaten die Landwirtschaft zusätzlich aus den nationalen Budgets subventionieren und außerdem tragen die Konsumenten erhebliche Lasten in Form von künstlich überhöhten Lebensmittelpreisen.

Außenwirtschaftlich bedeuten die Abschottung des europäischen Agrarmarktes und die subventionierten Exporte einen Widerspruch zu den von der Welthandelsorganisation (WTO) aufgestelltem Grundsatz des Freihandels. In den Entwicklungsländern entstehen von den EU - Exporten damit wirtschaftliche Schäden.

Argumente für die GAP sind

- das Ziel der Selbstversorgung mit Lebensmitteln; allerdings ist auf die Überschüsse und die Abhängigkeit eines globalen Warenaustausches hinzuweisen, das Anrecht auf ein sicheres und angemessene Einkommen der Landwirte.

- Allerdings ist dies nicht für jeden einsichtig, weil in anderen Wirtschaftszweigen der Strukturwandel Einkommens- und Beschäftigungsverschiebungen mit sich bringt, die offizielle Zielvorgabe der GAP die Begrenzung von Preisschwankungen der Lebensmittel. Allerdings ist dies durch das überhöhte Preisniveau fragwürdig, die regionalpolitische Bedeutung der Landwirtschaft und ihre ökologische Funktion in der Erhaltung der Landschaft.

- Es bleibt die Frage offen, ob sich die beiden Ziele nicht mit weniger Eingriffen in die Marktwirtschaft erreichen lassen.

Ein Reformdruck ergibt sich aus der Agenda 2000 und dem Reformplan 2003 mit einer Umschichtung der Subventionierung von Preisstützungen zu einer direkten Einkommensbeihilfe. Eine Verringerung der Subventionierungshöhe ist damit nicht verbunden. Festzustellen ist, dass die GAP ein Hindernis für die Integration der neuen EU - Mitglieder darstellt.

IT - Hinweise

Förderungen der Europäischen Union:

https://info.bml.gv.at/themen/landwirtschaft/gemeinsame-agrarpolitik-foerderungen.html (20.1.2024) https://info.bml.gv.at/themen/landwirtschaft/gemeinsame-agrarpolitik-foerderungen.html (20.1.2024)

Moderne Agrarpolitik:

https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2019/heft/10/beitrag/eine-moderne-umweltfreundliche-und-ethische-agrarpolitik-ziele-und-instrumente.html (20.1.2024) https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2019/heft/10/beitrag/eine-moderne-umweltfreundliche-und-ethische-agrarpolitik-ziele-und-instrumente.html (20.1.2024)

Rahmenbedingungen für ländliche Entwicklung:

https://www.bmz.de/de/themen/laendliche-entwicklung/laendliche-entwicklung-rahmenbedingungen/agrarpolitik-21690 (20.1.2024) https://www.bmz.de/de/themen/laendliche-entwicklung/laendliche-entwicklung-rahmenbedingungen/agrarpolitik-21690 (20.1.2024)

3 Agrarindustrielle Bewirtschaftung und ihre Folgen  |  |

Susanne DOHRN (2018, 8-15) beklagt zurecht den Verlust der Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt, der von Menschenhand/ Bauern geschaffen wurde, die das Land urbar machten und bearbeiteten. Als nach dem Zweiten Weltkrieg aus Bauern produzierende Landwirte wurden, änderte sich dies rasant.

3.1 Monokulturen  |  |

Aus Wiesen und Weiden wurden Intensivgrünland, aus Ackerland industriell bewirtschaftete Monokulturen. Hecken und Feldraine wurden beseitigt, man legte jede Senke und und Mulde trocken. Monokulturen sind nun krankheitsanfälliger, daher setzte man Insektizide, Herbizide und Fungizide ein. Aus Pflanzenschutzmitteln entstanden hoch industriell erzeugte Chemieprodukte, verbunden mit Nebeneffekten wie der Vernichtung der Nahrungsgrundlage der körner- und insektenfressenden Tiere (vgl. zum Rückgang der Vogelpopulation  http://orf.at/stories/2431089/2431088/ [23.3.2018]). Dazu kam noch die stinkende, medikamentenverseuchte Gülle, die die Landschaft in eine gigantische Latrine verwandelte. http://orf.at/stories/2431089/2431088/ [23.3.2018]). Dazu kam noch die stinkende, medikamentenverseuchte Gülle, die die Landschaft in eine gigantische Latrine verwandelte.

"Statt dem Treiben Einhalt zu gebieten, fördert die Politik den ganzen Wahnsinn mit Subventionen für Biogas noch zusätzlich. So wird die Landwirtschaft zur Totengräberin der biologischen Vielfalt, eine Entwicklung, die inzwischen sogar die Bodenlebewesen erfasst" (DOHRN 2018, 11). Nitrat aus der Gülle verseucht das Grundwasser, in den Urinproben der Menschen finden sich Rückstände von Glyphosat, das sich zum Streitobjekt von Politik und Wissenschaft herausbildet.

Es gehört zum Widerspruch einer solchen Entwicklung, dass etwa Randstreifen von Autobahnen ein Hort der Biodiversität sind. Dort wo nicht gedüngt und gespritzt wird, vermehren sich Pflanzen und Tiere, die man auf Wiesen und Feldern vergebens sucht.

3.2 Alpiner Raum  |  |

Eine Diskussion im alpinen Raum läuft, wie man diese Landschaft sinnvoll ökonomisch und ökologisch verwerten kann. Es geht um die Bewirtschaftung der Almen (Landwirtschaft/Almwirtschaft), die Verwertung der produzierten Produkte (Tourismus)und eine Re - Naturierung durch Tiere, die vom Menschen vertrieben wurden (Ökologie/ man denke etwa an den Wolf, Luchs und die Wildkatze). Dass die Interessenslage komplex und verschieden ist, versteht sich von selbst.

Die Frage nach den Veränderungen wird aktualisiert, wenn es um Berichte um Millionenausgaben für schutzwürdige Vögel (etwa die Großtrappe), Fische (etwa den Fischotter), die Wildkatze, Biber, Fisch- und Seeadler geht.

Es geht also um die intensive Landwirtschaft, um eine agrarindustrielle Bewirtschaftung, wie es im vorgehenden Kapitel dargestellt wird. Es geht aber auch um ökologische Aspekte und Landschaftserhaltung, um die Umwelt und ihre lebenserhaltenden Funktionen.

4 Ernährungssicherung  |  |

Die Agrarpreise erreichten 2011 neue Höchststände, die Zahl der Hungernden nahm ebenso zu. Das ökonomische Interesse an der Landwirtschaft steigt.

Anders ist die Entwicklung bei der Herausforderung von Hunger zu sehen.

4.1 Herausforderung Hunger  |  |

Verantwortlich sind die globalen Produktionsengpässe zu machen.

In Jahrzehnten globaler Überschussproduktion gelang keine Reduzierung des Hungers in der Welt.

Entscheidend ist die schwierige Einkommenssituation von benachteiligten Gruppen, überwiegend in ländlichen Regionen.

Diskriminierungen und Governance - Probleme auf nationaler Ebene sowie politische und menschenrechtliche Probleme erklären den Fortbestand des Hungerproblems. "Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Indikatoren, die andeuten, dass die Zeiten globaler Überschussproduktion vorbei sein könnten"(vgl. STIFTUNG ENTWICKLUNG UND FRIEDEN - INSTITUT FÜR ENTWICKLUNG UND FRIEDEN 2013, 285).

4.2 Ländliche Entwicklung  |  |

Zu beachten ist ein zunehmendes Interesse an ländlicher Entwicklung.

Zu erkennen ist dies u.a. auch an der Welternährungskrise 2007/2008. Die Hungeraufstände 2008 erzeugten ein Problembewusstsein im politischen Denken.

Die hohen Agrarsubventionen der EU und der USA führten zu Auswirkungen auf die Agrarpreise in den Ländern des Südens und beeinflussten die Einkommenssituation vieler Bauernfamilien. Kritik an diesen Effekten führte dazu, dass die Subventionen letztlich zurückgegangen waren.

Die Finanzkrise 2008 brachte es mit sich, dass viel frei verfügbares Kapital den Agrarsektor beeinflusste. Dazu kam ein Investitionsschub bei der Nachfrage nach Land mit großflächigen Landkäufen (vgl. den Landnutzungswandel).

Das Hungerproblem wurde zudem auf dem G8 - Gipfel in Italien 2008 mit neuen Finanzzusagen aktualisiert.

2009 beriet die FAO in Rom Schritte im Umgang mit der Welternährungskrise. Ein neues Koordinierungsgremium wurde geschaffen.

Bei der Nahrungsmittel - Sicherheit ergeben sich sechs Trends, die es darzustellen gilt.

1 Steigende Tendenz der Zahl der Hungernden seit Jahrzehnten,

2 langjährige Vernachlässigung ländlicher Räume,

3 vom Überschuss zur Knappheit,

4 Investitionen in Landwirtschaft und agrarische Rohstoffe bei steigenden Preisen,

5 Governance - Defizite auf nationaler Ebene und

6 Institutionenschwäche der globalen Governance.

Nationale und globale Aspekte gilt es vermehrt zu beachten und zu korrigieren, damit die Nahrungsmittelkette gewahrt bleibt.

Dazu gehört ohne Zweifel der Wassermangel auf der Welt. Immerhin ist die Hälfte der Weltbevölkerung davon betroffen.

Der UN - Weltwasserbericht 2018 verlangt ein nachhaltiges Wassermanagement >  http://science.orf.at/stories/2901996 (19.3.2018) http://science.orf.at/stories/2901996 (19.3.2018)

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und /oder direkt zitiert werden.

Cerman M-. - Eder F.X. - Eigner P.- Komlosy A. - Landsteiner E. (Hrsg.) (2011): Wirtschaft und Gesellschaft - Europa 1000 - 2000, VGS Studientexte Bd. 2, Innsbruck - Wien - Bozen,

Bosshard A. - Schläpfer F. - Jenny M. - Vision Landwirtschaft (Hrsg.) (2011): Weißbuch Landwirtschaft Schweiz, Bern - Stuttgart - Wien

Dichatschek G. (2017): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dohrn S. (2018): Das Ende der Natur. Die Landwirtschaft und das stille Sterben vor unserer Haustür, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10193, Bonn

Heinrich - Böll - Stiftung/ Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland/ Le Monde Diplomatique (2019): Agrar - Atlas 2019. Daten und Fakten zur EU - Landwirtschaft, Berlin

Hovorka G. - Hoppichler J. (2006): Agrarpolitik, in: Dachs H. - Gerlich P. - Gottweis H. - Kramer H. - Lauber V. - Müller W.C. - Talos E. (Hrsg.): Politik in Österreich, Wien, 701-710

Landsteiner E. (2011): Landwirtschaft und Agrargesellschaft, in: Cerman M. - Eder F.X. - Eigner P. - Komlosy A. -Landsteiner E. (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft - Europa 1000-2000, VGS Studientexte Bd. 2, Innsbruck - Wien -Bozen, 178-210

Stiftung Entwicklung und Frieden - Institut für Entwicklung und Frieden (2013): Globale Trends. Frieden - Entwicklung -Umwelt, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1366, Bonn: Ernährungssicherung - Landnutzungswandel - Konflikte, 285-312

Wirtschaft heute (2006): Agrarpolitik - Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 499, Bonn, 174-175

Teil II  |  |

5 Problembereiche  |  |

Basiswissen ("fundamentum") und Zusatzwissen ("addidivum") der folgenden Überlegungen sind neben der Lehre im tertiären und quartären Bildungsbereich in Politischer Bildung persönliche Schwerpunkte des Autors aus der Auseinandersetzung mit

- einer Einordnung des demokratischen Systems (vgl. KOST - MASSING - REISER 2020),

- Erwartungen an die Zukunft und einer Zukunftsfähigkeit im Umgang mit der Welt mit Schwerpunkt Mobilität (vgl. WELZER - RAMMLER 2023) und

- Lernkonzepten im Wandel, Zukunftsfähigkeit der Bildung und Thesen einer umfassenden Bildungsreform (vgl. DIECKMANN - SCHACHTSIEK 1998, RUPP - SCHEILKE - SCHMIDT 2002).

5.1 Klimawandel  |  |

Der Mensch verändert das Klima der Erde nicht gezielt und zu seinem Nutzen. Die Menge der Treibhausgase, zumeist CO2, in der Atmosphäre erhöht sich.

- Bis zur industriellen Revolution hatte die CO2 - Konzentration während der Menschheitsgeschichte immer bei 285 Millionstel Volumenteile (ppm) gelegen.

- Heute lautet der Messwert 390 ppm, also rund 40 Prozent höher. Der Wert steigt, allein zwischen 1984 und 2011 emittierte die Menschheit so viel CO2, wie in ihrer gesamten Geschichte zuvor (vgl. WELZER - RAMMLER 2013, 266).

1992 haben sich im Kyoto - Protokoll fast alle Staaten verpflichtet, eine gefährliche Störung des Klimasystems abzuwenden. Die Begrenzung von zwei Grad ist willkürlich gewählt und reicht möglicherweise nicht aus, etwa ein Abschmelzen des Grönlandeises zu verhindern.

Die heutige Erwärmung um nicht ganz ein Grad hat zu einer Zunahme von Extremwetterereignissen geführt, etwa zur Verschiebung von Monsunzeiten, hat Katastrophenwirkungen für Millionen Menschen.

Ohne griffige Maßnahmen bewegt sich die Welt auf eine Erwärmung um vier bis sechs Grad bis zum Ende des 21. Jahrhunderts.

Die Gefahren werden unterschätzt. Die Folgen übersteigen das Vorstellungsvermögen. Die Lösungsmöglichkeiten werden überschätzt (vgl. Ansätze bei Umweltproblemen).

Den Klimawandel zu stoppen ist einfach. Für den anthropogenen Klimawandel ist zu drei Viertel das CO2 verantwortlich. Es benötigt weniger fossilen Kohlenstoff, die Wälder erhalten, weniger Ressourcenverbrauch.

Komplex ist die gegenwärtige Strategie ist der Emissionshandel (cap and trade), wie ihn die EU kennt. Er begrenzt die Emittierung (cap) und erlaubt in der Begrenzung mit Emissionsrechten zu handeln (trade).

In der internationalen Klimapolitik geht es um die Frage, wenn wie viel von dem Kohlenastoff, den man noch zulassen will, zustehen soll, sowie um die Frage, wie man die Lasten verteilen soll. Die Ungleichheit ist groß. Die OECD-Staaten? emittieren mit 18 Prozent der Weltbevölkerung über 40 Prozent der Treibhausgase. Die VR China emittiert heute, gemessen an ihrer Bevölkerungszahl, bereits deutlich zu viele Treibhausgase.

Die Klimapolitik der UN hat außer dem Kyoto - Protokoll lediglich Absichtserklärungen gebracht. Ein globales Problem kann aber nur global gelöst werden.

Ausführlich zur Thematik der Autorenbeitrag in diesem Netzwerk >  http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Klimawandel__und__Klimaschutz http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Klimawandel__und__Klimaschutz

5.2 Energie und Ressourcen  |  |

"Nachhaltig" bedeutet heute nicht auf Kosten der Zukunft zu leben.

Herman DALY (1977/1991) als Doyen der "ecolocigal economics" definiert nachhaltig als eine Wirtschaft,

- die erneuerbare Rohstoffe schneller verbraucht, als sie nachwachsen.

- die Abfallstoffe nicht schneller produziert, als die Natur sie unschädlich zu machen vermag.

- Der Verbrauch nicht - erneuerbarer Rohstoffe gilt als nachhaltig, wenn ein Teil des Gewinns aus deren Nutzung dazu verwendet wird, gleichwertigen Ersatz zu schaffen.

Was die verschiedenen Energierohstoffe angeht, gibt es keinen Kreislauf, doch die Erde befindet sich in einem steten von der Sonne gespeisten Energiefluss.

Eine nachhaltige Energiewirtschaft klinkt sich in diesen Fluss ein (vgl. WELZER - RAMMLER 2013, 272).

Die industrialisiert Wirtschaft befindet sich außerhalb von Kreisläufen und natürlichen Energieflüssen. Man denke an die Bodenschätze, fossile Ressourcen und letztlich an die Abfallstoffe wie radioaktive Abfälle, Gifte und Plastik. Neben den biologischen und ökologischen Aspekten gibt es auch besondere politische Aspekte wie (bewaffnete) Konflikte und Gewaltfolgen beim Zugang zu natürlichen Ressourcen (vgl. etwa Erdöl/ "Golfkrieg" und Bodenschätze/ Gewaltfolgen/ Ostkongo - Coltan, Chile - Kupfer). Eine Macht über Energie fördert Ungleichheiten und Machtkonzentration.

Mit der Erdölkrise 1973 ergab sich das Phänomen drohender Energielücken und Energiebedarf. Der globale Energieverbrauch hat sich mehr als verdoppelt, zu mehr als 80 Prozent wird er aus fossilen Quellen und zu sechs Prozent mit Atomkraft gedeckt. Zu bedenken sind die Subventionierungen fossiler Energie (vgl. WELZER - RAMMLER 2013, 274-275).

Ausführlich zur Thematik der Nachhaltigkeit der Autorenbeitrag in diesem Netzwerk >  http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Nachhaltigkeit http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Nachhaltigkeit

5.3 Konsum und Lebensstil  |  |

Die Frage einer Veränderung betrifft in modernen Gesellschaften die Wachstumswirtschaft mit der Forderung auf Verzicht.

- In Europa und in den USA hat es bisher keine Regierung gewagt, den Lebensstil der Konsumgesellschaft in Frage zu stellen (vgl. WELZER - RAMMLER 2013, 282).

- Zu hinterfragen ist die Wegwerfmentalität als Resultat von Marketing-Anstrengungen? und Voraussetzung der Wachstumswirtschaft.

- Suffizienzpolitik zielt darauf ab, vorhandene Bedürfnisse effizient zu erfüllen.

- Als Beispiel intelligenter Suffizienz dient die Mobilität.

- Die Bedürfnisse blieben relativ konstant (Arbeitsplatz, Schule, Einkauf, Freizeit).

- Allerdings gab es in der Folge auch ein unglaubliches Verkehrswachstum mit der Notwendigkeit des Wachstums der Verkehrswege (vgl. etwa trotzdem kein Mobilitätsgewinn/ Stau, Stoßzeiten, Lärm, Unfallgefahren).

- Suffizienzpolitik bedeutet nicht Verzicht, sondern vor allem suffizientere Lebensweisen zu erleichtern (vgl. WUPPERTAL INSTITUT FÜR KLIMA, UMWELT, ENERGIE 2005).

Als Fritz HUBER und Carl BOSCH Ammoniak herstellen konnten, war die Grundlage der Herstellung für den synthetischen Stickstoffdünger geschaffen. Um ein Kilogramm Stickstoff zu fixieren, benötigt das Haber - Bosch - Verfahren den Energiegehalt von einem Liter Erdöl.

Handelsdünger wurde die Basis der Agrarrevolution des 20. Jahrhunderts.

- Neben der Erhöhung der Produktionsmenge, Sicherung der Ernährung und der landwirtschaftlichen Basis für die Industrie (Nahrungsmittel- und Maschinenindustrie)

- Damit kam es aber auch zum Abbau von Arbeitskräften und in der Folge einer Umschichtung der Arbeitskräfte in Gewerbe, Industrie und den Dienstleistungssektor.

- In der Folge wurde in den fünfziger Jahren in der "Grünen Revolution" von der Entwicklungshilfe die Agrarrevolution in die Dritte Welt exportiert.

- Die Pfeiler der energieintensiven Entwicklung waren Handelsdünger, Unkraut- und Schädlingsbekämpfung, motorisierte Mechanisierung der Landarbeit und Zuchtversuche.

Der Agrarsektor entwickelte sich

- nach einer Sicherung der Ernährungsbasis zu

- einem Pfeiler der Ökologie (Umweltschutz) und des Tourismus (Landschaftserhaltung, Bildung von Urlaubsregionen).

5.5 Bauen und Stadtplanung  |  |

Die gegenwärtigen Lebensstile ermöglichen keine zukunftsfähige Gesellschaft. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen ergeben Optionen der Ermöglichung, Blockade oder Erleichterung.

Am sichtbarsten und starrsten sind die Bedingungen der gebauten Umwelt.

Siedlungen und Verkehrsstrukturen organisieren den Raum. Wie dies geschieht oder geplant wird, hat entscheidenden Einfluss auf den Lebensstil. Wohnung, Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Bildung sind bestimmende Faktoren.

- Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden US - Vorstädte aus Fertigelementen gebaut ("Levittowns").

- In Europa wurden nach den Zerstörungen des Krieges Städte verkehrsgerecht aufgebaut (Straßenbahnen, U - Bahnen, Stadtautobahnen)

- Raumplanungen entstanden mit eigenen Raumkonzepten wie Gewerbegebieten, Wohngebieten, Einkaufszentren, Sport- und Erholungsgebieten

- Zersiedelungen sollten vermieden werden im ländlichen Raum, Randgebiete um die urbanen Zentren entstanden (vgl. um Wien "Speckgürtel").

Beispielhaft als ökologisch und zukunftsfähig gilt die "Transition - Town - Bewegung" von Rob Hopkins. Ausgehend von Großbritannien werden Schlüsse für eine Stadtplanung gezogen.

- Verzahnung der Städte mit landwirtschaftlicher Produktion ihres Umfeldes

- Organisation von Dienstleistungen in Gemeinschaft

- Märkte - Banken - Gemeinschaftszentren - Gesundheitszentren - Kindergärten und Schulen

- Sparen von Ressourcen und Gemeinwohlorientierung

5.6 Politisierung - Umbruchsituationen  |  |

Im Zuge der zunehmenden Politisierung in Europa und angelsächsischem Raum ab den siebziger Jahren erhalten die Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft und in der Folge die Kulturwissenschaften zunehmende Bedeutung.

Damit kommt es zu einem Schub von Entwicklungen, politischen Phänomenen, wirtschaftlichen Abläufen, Bildungsprozessen und kulturellen Entwicklungen, die es zu hinterfragen gilt.

Im Bereich der Gestaltung der Lebenswelt erhalten die Ökonomie - Ökologie - Politische Bildung - Nachhaltigkeit und EU - Bildungs- und Sozialprogramme eine neue Bedeutung.

- Mit dem Paradigmenwechsel von den Geistes- zu den Naturwissenschaften/ sechziger Jahre, Sozialwissenschaften/ siebziger - achtziger Jahre und aktuell Kulturwissenschaften, veränderten sich Lern- und Lehrinhalte, Bildungsziele, Verhaltensweisen, Rollenbilder und gesellschaftliche Strukturen.

- Zurecht wird von einer gesellschaftlichen Umbruchsituation gesprochen.

In der Folge ergeben sich künftige Zukunftsfelder wie Arbeit - Beruf, Demokratie - Partizipation, Lernen, Wissen, Kultur - Religion, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die thesenartig in der Folge zu beschreiben und hinterfragen zu sind.

5.7 Arbeit - Beruf  |  |

In Anlehnung an DIEKMANN - SCHACHTSIEK (1998, 11-20) müssen Menschen ein Wissen und Können besitzen, damit sie nicht in Wirtschaft und beruflicher Gesellschaft überrollt werden. Vielmehr müssen sie aktiv gestalten können, wenn Arbeit durch Wissen und Kapital eingeschränkt bzw. ersetzt werden.

- Man muss in die Lage versetzt werden, durch verbesserte Teilhabe selbst oder mit anderen Fähigkeiten und Vorstellungen zu entwickeln. Dies bedeutet zunächst in einer Bildungsreform mit zukünftigen Aspekten Vorstellungen bzw. Dimensionen, dem Anspruch auf Zukunftsfähigkeit, zu entwickeln. Dies stellt für die Politische Bildung im Teilbereich Berufspädagogik eine wesentliche Thematik dar.

- Bedarfsorientierende Qualifikationen werden sich zunehmend relativieren. Falsche Weichen für die Zukunft sind die Ausrichtung von Ausbildungsgängen in Schulen und Hochschulen auf den Bedarf der Wirtschaft. Weder ein einzelner noch die Institutionen der Wirtschaft wissen, wie zukünftige Arbeitsplätze aussehen werden. Man denke nur aktuell an den Verlust von Vollarbeitsplätzen, die rasante Entwicklung der Informationstechnologie mit der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Veränderung des Wirtschaftslebens mit der Entwicklung der Globalisierung.

- Bildungspolitik ist dadurch nicht unmöglich geworden. Vielmehr bedeutet der rasche Wandel ein mehr an Bildung und Forschung. Wissen und Können bestimmen den Wohlstand einer Gesellschaft. Sie bilden das Kapital für eine Zukunftsfähigkeit. Traditionelle Formen verlieren an Einfluss. Schwierigkeiten zu überwinden verlangen Fähigkeiten, mit Unsicherheiten umzugehen.

- Damit ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag aller Bildungsbereiche und Ausbildungszweige an das Schulsystem, Berufsausbildungen, Hochschulen und Universitäten sowie Weiterbildungssysteme mit der Belebung von Lernen und Lehren in "lebensbegleitenden Lernen" gegeben (vgl. ARNOLD - GONON - MÜLLER 2016, 23-27). Bei wirtschaftlichem Bedarf ist zu unterscheiden zwischen gegenwärtigem und zukünftigem.

- Die derzeitigen Formen der beruflichen Fortbildung und in Eigeninitiative aufgenommene Weiterbildung werden einen Kernbereich bilden. Sie überwinden nicht die Schwierigkeiten im privaten und beruflichen Bereich. Im Zentrum stehen der Erwerb von Informations-, Vermittlungs- und Problemlösungskompetenz. Ziel ist ein Gewinn an Produktivität und an Lebensenergie durch die ergänzenden Effekte.

Eine Selbstverantwortung der Schulen und Hochschulen bzw. Universitäten sollte gestärkt und die Fort-und Weiterbildung gefördert werden. Das bedeutet neue Formen des Lernens und Lehrens, die "Trichtermethode" funktioniert nicht. Schulisch geht es eine Beschleunigung bzw. Verstärkung von "Schulentwicklung", im tertiären Bildungsbereich um "Hochschuldidaktik" (vgl. DICHATSCHEK 2019, 2020, 2022).

Beide Bildungsprozesse setzen eine Aus- und Fortbildung der Lehrenden voraus. Wesentlich sind die Nutzung pädagogischer und didaktischer Freiräume mit pädagogischer Verantwortung, eine Dezentralisierung und Förderung von Kreativität, Eigeninitiativen und Forschungskultur.

Lernwelt und Arbeitswelt bedürfen wechselseitiger Vermittlung (vgl. Berufspädagogik - Vorberufliche Bildung - Berufliche Bildung; DICHATSCHEK 2021b, ARNOLD - GONON - MÜLLER 2016).

Lebensbegleitendes Lernen gleichzeitig zur und in Zwischenphasen der beruflichen Tätigkeit muss Praxis werden. Das Bildungswesen hat auf die Änderungen der Arbeitswelt und die neuen Formen der Arbeitszeitgestaltung vorzubereiten.

Im Folgenden wird auf die grundlegende Prinzipien einer Demokratie eingegangen (vgl. KOST - MASSING - REISER 2020, 141 - 156).

Die Verfassung (in Deutschland "Grundgesetz") hat die Entwicklung des Rechtsstaatsprinzips aufgenommen, den materiellen (formalen) und sozialen (liberalen) Rechtsstaat.

Diesem Modell entsprechend ist der Staat und sein Handeln zu organisieren, etwa in der

- Anerkennung der staatsbürgerlichen Rechte als Schutz der persönlichen Freiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freizügigkeit, Presse- und Meinungsfreiheit, Vertrags- und Berufsfreiheit,

- Gleichheit vor dem Gesetz,

- unabhängigen Gerichtsbarkeit,

- dem Parlament verantwortlichen verfassungsgemäßen Regierung,

- dem Vorrang und Vorbehalt des Gesetzesrechts und

- einer durch das Volk präsentierten Teilhabe an der Gesetzgebung.

Die Demokratie in der Wahrnehmung ihrer Bewohner bestätigt die Idee der Demokratie. Belegt ist dies in der Zufriedenheit und dem Funktionieren, wie der Möglichkeit der Beteiligung bei Wahlen und in der Zivilgesellschaft sowie der Praxis der Kritik an politischen Entscheidungen.

Das Konzept des Föderalismus beinhaltet eine Verteilung von Macht zwischen der Zentralgewalt und den Gliedstaaten (Bundesländern).

Die Vorteile einer dezentralen Machtausübung mit der Kenntnis der örtlichen Verhältnissen und deren Interessen sollten genützt werden. Dies zeigt sich in der Bundes- und Landesgesetzgebung in seinen Formen, der Balance zwischen Bundes- und Landespolitik sowie Verlagerung von Kompetenzen auf die teilstaatliche bzw. kommunale Ebene.

Ein Mangel an der Bedeutung der Natur und ihren Abläufen kann über kurz oder lang die menschliche Zivilisation massiv beeinträchtigen. Die Bewahrung bzw. Wiederherstellung naturgemäßer Gleichgewichte und Kreisläufe ist ein zentrales Anliegen der Menschheit als Teil der Natur und ihrer Verantwortung.

Dazu bedarf es entsprechender Kenntnisse und spezifischer Handlungsanleitungen zur Ausbildung eines ökologischen Bewusstseins. Dies beginnt in einer Schule, die Ökologie in Verbindung mit Ökonomie nicht nur als ein Fach (zumeist in Kombination) unter anderem lehrt, vielmehr selbst ökologisch arbeitet, um für praktische Lösungen vorzubereiten. In der Folge ist die Vielfalt der Erwachsenenpädagogik vermehrt in der Pflicht.

Zukunftsfähigkeit in der Thematik der Bildung betrifft "technologiegestütztes Lernen und Lehren". Das Themenfeld ist interdisziplinär angelegt.

Als Technologien gelten Präsentations-, Kommunikations-, Computer-, Internet- und Sensorentechnologien.

"Lernen mit neuen Medien" als Begriff verwendet, betrifft das Arbeitsgebiet Medienpädagogik. Zentrale Bereiche bilden die Medienerziehung und Mediendidaktik. Hier wird in Verbindung mit Medienarbeit eine Medienkompetenz vermittelt, die in der Vielfalt der Medienlandschaft und der Bedeutung der Digitalisierung zunehmend bedeutend wird.

Online - Lernen und Blended Learning, Mischformen Wikis, Podcasts, Netzwerke und Medienplattformen sind zu nennen. Zunehmende Bedeutung erhält die Fernlehre in verschiedensten Varianten.

Für zukünftiges Lernen sind Formen von "distance learning" interessant. Der Kontext zur Politischen Bildung ist durch das gemeinsame Lernen im Web 2.0, die individuelle Lernumgebung, Anwendung medialer Unterstützungssysteme, mobiles Lernen und der Aktualität gegeben (vgl. ausführlich EBNER - SCHÖN 2011).

5.11 Multikulturelle Gesellschaft  |  |

Eine multikulturelle Gesellschaft ist ein normatives Konzept. Als gemeinsame Überzeugung gilt, dass alle Mitglieder der Gesellschaft das Recht haben müssen, ihre kulturellen - religiösen Werte und ihre Sprache lebendig zu halten (vgl. "Pluralismuskonzept" in der Verfassungstheorie).

Differenzen zeigen sich in der Rechtsverwirklichung, individualrechtliche und kollektivrechtliche Konzepte stehen sich gegenüber.

- Individualrechtliche Regelungen betreffen zumeist Schutz-und Freiheitrechte, womit für Minderheiten diese Rechte ausgedehnt werden (vgl. minoritäre Sprachen mit dem Anspruch auf entsprechende Bildungsangebote und kulturellen Förderungen, Schutz religiöser Minderheiten). Zu beachten sind die Befürchtungen der Entwicklung von Parallelgesellschaften. Die Extremposition wäre eine "Kulturautonomie" (vgl. die frankophonen in Kanada).

- In der Multikulturalismus - Debatte hat sich die Frage um die Prinzipien Gleichheit und Anerkennung ergeben (vgl. TAYLOR 2009).

- Mit der Identitätsbildung als Entwicklungsaufgabe und den kulturellen Bezügen, haben auch Minderheiten die Möglichkeit, ihr Kulturgut zu erhalten und zu pflegen. Ein kultureller Konservatismus in der Minderheit droht allerdings bei starken Kollektivrechten zu einem Konflikt mit Individualrechten. Seila BENHABIB (1999) führt als Beispiel die mögliche Unterdrückung von Frauen an. Hier wird aus der Perspektive einer Diskursethik diskutiert und von Autonomie statt Authenzität bei TAYLOR ausgegangen. Das sprachliche und kulturelle Medium ist zwar Voraussetzung der Identitätsbildung, aber auch nicht mehr Voraussetzung (vgl. BENHABIB 1999, 53). Der Grundsatz der Anerkennung ist nicht vom Gleichheitsgrundsatz zu trennen, dass eine Politik der Anerkennung auch Mitbestimmungsrechte und gleichen Zugang zu Ressourcen einschließt und Rechtsverwirklichung ergibt.

- In der Konsensbildung durch Dialog zur Entschärfung von Risiken und Sicherung gleicher und allgemeiner Rechte, können Mehrheitsentscheidungen in manchen Fragen nur bedingt helfen. Hier sind andere Einigungsverfahren gefordert, wobei in der Regel NGOs und/oder Institutionen eine tragende Rolle zukommt.

5.12 Regionale Gegebenheiten  |  |

Räumliche Zusammenhänge spielen im tertiären und quartären Bildungsbereich und der Fort- und Weiterbildung eher eine unbedeutende Rolle. Allerdings ist eine regionale, räumlich -differenzierte Sichtweise wesentlich. Es gilt komplexe Aspekte zu beachten.

So wie die Gesellschaft regionale Räume - Dörfer, Gemeindeverbände, Marktgemeinden und Kleinstädte - wahrnimmt, so wird auch das Bild von einer Lern- und Wissensvermittlung transportiert. Regionale und ländlich Räume werden mit Rückständigkeit und geringer Bildung bzw. Ausbildung verbunden. Hinzu kommt eine Abwanderung durch die Wahl von Ausbildungsstätten. In der Folge entstehen ein "Brain drain" und damit für die Lebens- und berufliche Laufbahn ungünstige Zukunftschancen.

Gegensätzlich werden Ursprünge von Bildung in der Regionalität gesehen. Kleinschulen werden als Orte einer Vermittlung von sozialer Kompetenz wahrgenommen, ökologisches Lernen findet im ländlichen Raum statt. Vermittlung von Werten verläuft in scheinbarer Homogenität und Harmonie. Überschaubarkeit und Individualität wird als gegeben bezeichnet. Persönliche Kommunikation kann in kleinen Räumlichkeiten leichter stattfinden.

Formen der Bildungsvermittlung sind zu beachten, insbesondere auf Grund der vorherrschenden Infrastrukturen durch die Erwachsenenpädagogik, im tertiären und quartären Bildungsbereich mit ihren Institutionen (vgl. NOLDA 2008, 91).

5.13 Bildungsträger  |  |

Nicht - staatliche Bildungsträger verstehen sich hauptsächlich als Institutionen im quartären Bildungsbereich ("Erwachsenenbildung"), vom Staat aber gefördert werden.

Formal findet Lernen im Bildungs- bzw. Ausbildungseinrichtungen statt, wird nach Lernzielen und Lernzeiten strukturiert und führt zu einem staatlich anerkannten Zertifikat.

Nonformale Bildung bedeutet ein Lernen außerhalb allgemeiner und beruflicher Bildung, das zu keinem formalen Bildungsabschluss führt. In der Verantwortung stehen zivilgesellschaftliche Gruppen, Vereine und Organisationen mit Freiwilligkeitscharakter.

Informell findet Bildung durch Personen bzw. Institutionen statt, die nicht als Bildungsträger sich bezeichnen, geringer bewertet und wo Bildungsvermittlung vermischt mit anderen Tätigkeiten entstehen (etwa bei Sportvereinen, in der Familie bzw. Familienbetrieben, am Arbeitsplatz und in Freizeitangeboten).

Eine Konzeption regionaler Bildung bedarf im tertiären (FH, Universitäten) und quartären Bildungsbereich (Allgemeine und Berufliche Erwachsenenbildung) zur Vermittlung von Lehr-, Lern- und Umsetzungsprozessen einer Vielzahl von Akteuren und Lehrenden.

Voraussetzung für eine Bildungslandschaft sind neben den Akteuren und Lehrenden, institutionelle Träger, Kooperationsmöglichkeiten und notwendigerweise ein Umfeld, das bildungsfreundlich und innovativ ist mit einem klaren Aufgabengebiet.

Ein Modell "Regionales Lernen" umfasst regionale Identität, Partizipation und Gestaltungkompetenz. Dies bedarf erwachsenenpädagogischer Impulse (vgl. DICHATSCHEK 2021c).

Lernprozesse im regionalen Bereich sind in der Regel generationenübergreifend. Es betrifft den Zusammenhalt von sozialen Gruppen und verschiedenen Bildungsschichten, der Wohndauer und des Sozialstatus. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die Ähnlichkeit mit dem Bildungsauftrag einer Politischen Bildung. Bildungsträger vermitteln in ihrem Rollenverständnis Wissen und Können zur Gestaltung lokaler und regionaler kultureller, sozialer, ökonomischer und ökologischer sowie wertorientierter Ansätze.

Lernen für regionale Räume umfasst die Förderung des Lebensraumes, also Wechselwirkungen erkennen, zu bewerten, antizipierend und reflektiert zu denken. Wissen und Gefühle sollen ein konkretes Handeln ergeben. Dies ist die Voraussetzung für ein künftiges Engagement.

Dieses Lernen umfasst Lernumgebungen mit Lerngegenständen, die eine originale Begegnung ermöglichen. Dies sind Räume und Zeiten für persönliche Erlebnisse, praktische Auseinandersetzungen, Ausprobieren für Ideen und Pläne in Verbindung mit Reflexionen.

Regionale Räume bieten viele Möglichkeiten. Regionale Phänomene ergeben Verknüpfungen mit überregionalen Entwicklungen und globalem Denken. Man denke an Verkehrsprobleme, Gewerbegebiete, Handel, Bildungsinstitutionen mit Angeboten, Netzwerkarbeit und den Tourismus.

Handlungsorientiertes Lernen umfasst neben den Originalbegegnungen ganzheitliches Lernen (Lernen mit allen Sinnen), Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der Lernenden, planvolles und zielgerichtetes Lernen, Orientierung an Erfahrungen, Interessen und Neigungen der Teilnehmenden mit aktuellen und zukünftigen Handlungssituationen, Öffnung der Bildungsinstitution für Lernen in realen Problemsituationen ("komplexe Realität").

Eine Förderung der Partizipation findet durch Formen der Dokumentation von Ergebnissen, Reflexion von Zielen und Handlungsabläufen in Verbindung mit deren Bewertung statt.

Eine Verbindung von Lehrenden und Lernenden soll bereits im Vorfeld in Formen von Zielsetzung, Planung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Transfer stattfinden.

Als Element einer Politischen Bildung vermag Regionale Bildung einen Beitrag zur regionalen Identität, Persönlichkeitsbildung und pluralen Gesellschaft zu leisten. Angesprochen ist der Erwerb von Gestaltungskompetenz.

Lerntheoretische Grundlage ist das situative Lernen. Sozialpsychologisch bezieht das Konzept sich auf personale Identität bzw. Ich - Identität.

Persönliche Voraussetzungen spielen eine Rolle. Bereits im Vorfeld können engagierte Personen bzw. Gruppen mit ihrem Vorwissen einen Beitrag leisten. Eine dauerhafte Beteiligung ist anzustreben Als didaktisches Element erweist sich eine Binnendifferenzierung als Förderung der Lernenden.

Originale Begegnungen in Form von Erkundungen, Teilnehmerbefragungen, aktiver Selbstaneignung und alltäglichem Erkenntnisgewinn weisen auf eine didaktische Gestaltung von Lernprozessen hin.

5.15 Reflexive Phase  |  |

Bildung konzentriert sich zunehmend durch allgemein bildende und berufsbildende Schulen und hochschulmäßige Bildungseinrichtungen sowie außeruniversitäre Institutionen auf den städtischen Bereich.

Zugleich ist Bildung ein Faktor für demokratisches Lernen und damit Entwicklungsprozesse, gerade für den Bereich regionales Lernens. Mit dem Entstehen von Wohnräumen außerhalb der urbanen Zentren in Dörfern, Gemeindeverbänden und Kleinstädten sind Bildungsentwicklungen gefordert, die notendigen Angebote benötigen vermehrt Beachtung.

Nicht-formale und informelle Bildung, zunehmend gefördert und gefordert von der EU und ihren Bildungsprogrammen, erhält Bedeutung. Regionales Lernen im Kontext mit erwachsenenpädagogischen Institutionen für speziell-gesellschaftliche Bedürfnisse und Gruppierungen hilft Potenziale für die verschiedenen Bereiche zu aktivieren.

Nicht zu übersehen sind in diesem Kontext auch formale Bildungsangebote. Angesprochen sind interessierte Schichten und die Klientel Engagierter für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Standorte für diese Interessenten können durchaus im nicht-urbanen Raum sich etablieren, wie Beispiele es zeigen. Das gilt für Einheimische und Zuwandernde, wie der Autor es am Beispiel von Salzburger Volkshochschule erlebte.

Migrantenspezifisch für die Türkische Community in Vorarlberg sind beispielhaft zehn Veranstaltungen zur Politischen Bildung, verteilt über das Bundesland 2015/2016 gewesen.

Im Diskurs um Bildungsintentionen um die Jahrtausendwende sind die Vermittlung persönlicher Schlüsselqualifikationen und formaler Kompetenzen wesentlich. Daneben sind Aspekte von Bildung als eine Art "Vorratslager" bedeutungsvoll (vgl. AHLHEIM 2004, 41).

"Just - in - time" -Lernen ist eine besondere Aufgabe Beruflicher Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung. Für die Allgemeine Erwachsenen- bzw. Weiterbildung sind die Vermittlung von kulturellen - spezifischen Lerninhalte mit Handlungsorientierung wichtig.

Institutionen der Allgemeinen Erwachsenenbildung haben hier die Chance, gerade oder auch als Orte für Bildung in regionalen Räumen.

5.16 Globalisierung  |  |

Der Begriff "Globalisierung" gibt einer Epoche einen Namen.

- In den fünfziger Jahren sprach man vom "Atomzeitalter".

- In den sechziger und siebziger Jahren redete man von der "Industriegesellschaft", auch vom "Spätkapitalismus".

- In den achtziger Jahren fand die "Risikogesellschaft" als Begriff viel Anklang. Von der "Postmoderne" wurde auch gerne gesprochen.

- In der Folge kam "Globalisierung" als Begriff auf. Er schließt an die Erfahrung, die viele Menschen mit dem Konsum und der Kommunikation machten. Die Welt wird "kleiner" und stärker miteinander verknüpft. Zugleich wird sie immer "größer". Man konnte noch niemals so weite Horizonte übersehen (vgl. in der Folge OSTERHAMMEL - PETERSSON 2020, 7-12) .

Historische Politische Bildung beschäftigt sich mit Weltentwicklung. Dabei beschreibt man Sachverhalte, Wirkungen und Ursachen. In der Folge kommt es zum Metabegriff "Modernisierung". Makroprozesse ergeben sich in globalen Entwicklungen. Zusammenhänge zwischen Völker, Staaten und Zivilisationen sind bemerkbar. Inter - National, Inter -Kontinental und Inter - Kulturell weisen auf die Größe der Entwicklungen hin.

Viele Aspekte des heutigen Daseins können nur mit dem Zusammenhang weltweiter Verflechtungen verstanden werden.

In der heutigen Diskussion spielt eine zentrale Rolle die Ausweitung und Beschleunigung weltweiter Beziehungen.

Es geht auch um die neue Bedeutung

- von Nationalstaaten bzw. Souveränität,

- von kultureller Vereinheitlichung bzw. Kulturindustrie,

- von Kommunikationstechnologie,

- von neuartigem Sinn von Raum und Zeit sowie

- von globale Herrschaftsformen im Kontext von Demokratie, Rechtsformen und eines globalen Ökonomie- und Ökologiesystems.

In anderer Weise wird von "Entterritorialisierung" oder "Superterritorialität" gesprochen. In sozialen Beziehungen spielen Orte, Entfernung und Grenzen keine Rolle mehr. Globalisierung wird als Tendenz zur Auflösung von Territorialität verstanden.

In diesem Sinn ergibt sich ein Grundverständnis im Konzept Manuel CASTELLS der "Netzwerkgesellschaft". Nicht mehr bürokratisierte Großorganisation im sogenannten "Informationszeitalter" verändert die Verteilung von Ressourcen und dem Prinzip der Zugehörigkeit.

5.17 Weltwirtschaft  |  |

Zwischen 1948 und 1958 wuchs die Weltwirtschaft jedes Jahr um rund 5,1 Prozent. Von 1958 bis 1970 wuchs sie sogar um 6,6. Prozent.

Zugleich nahm der Welthandel rascher zu als die Produktion, 6,2 Prozent und 8,3 Prozent lauteten die Durchschnittswerte (vgl. OSTERHAMMEL - PETERSSION 2020, 92). In vielfacher Hinsicht war der Boom ein Globalisierungsschub.

Die politische Weltordnung der UNO sollte eine neue Weltwirtschaftsordnung ergeben. 1944 einigte man sich auf der Konferenz von Bretton Woods auf die Grundzüge eins rechtlichen und institutionellen Rahmens für eine freie Weltwirtschaft. Verhindert werden sollten wirtschaftliche Probleme mit Beschränkungen des Waren- und Kapitalverkehrs.

Grundprinzipien von Bretton Woods waren feste Wechselkurse, freier Waren- und Kapitalverkehr und nationale wirtschaftspolitische Handlungsfreiheit.

Eingerichtet wurden Institutionen, die bis heute eine ökonomische Globalisierung formen,

- die Weltbank mit Möglichkeiten von Krediten zur Modernisierung der Wirtschaft,

- der Internationale Währungsfonds (IWF) als System fester Wechselkurse und

- das "General Agreement on Tariffs an Trade" (GAT) als Forum für umfassende Zollsenkungen.

Die wirtschaftliche Nachkriegsplanung scheiterte schneller als die politische (vgl. OSTERHAMMEL - PETERSSON 2020, 93-95).

- Die wirtschaftliche Zerrüttung Europas, Stärke der USA und der Kalte Krieg verhinderten eine neue weltwirtschaftliche Arbeitsteilung, ein Wiederaufbauprogramm (ERP-"Marshallplan") half den Wiederaufbau in Europa, den sozial stabilisierenden Konsum zu finanzieren und zwang zur Kooperation.

- Die Institutionen von Bretton Woods funktionierten, schrittweise folgten langsam Währungskonvertibilität und Handelsliberalisierung. Dies zeigte sich mit der Europäischen Zollunion oder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

- Schließlich km es in diesem optimistischen Klima zu einem ungekannten wirtschaftlichen Wachstum ("Wirtschaftswunder").

Die anderen wirtschaftlichen Kanäle weltwirtschaftlicher Vernetzung blieben unter staatlicher Regulierung, etwa die Schifffahrt (Billigflaggenländer), Luftfahrt und Post mit Telekommunikation.

Multinationale Konzerne spiegelten die Gestaltungsmacht von Staaten mit der Gründung von Zweiwerken im Ausland. Natürlich hatten sie Einfluss auf die politischen Entscheidungen in kleineren und ärmeren Staaten, die oft in ihrer Wirtschaftsleistung hinter den Konzernen blieben.

Die ökonomischen Verflechtungen erbrachten eine Gliederung der Weltwirtschaft in Erste Welt- , Zweite Welt- und Dritte Welt-, aktuell Vierte Welt - Staaten. Voll integriert in die Weltwirtschaft waren die Ölstaaten des Nahen und Mittleren Ostens. Folgen waren der Niedergang der Kohle und der Aufstieg der Autoindustrie.

5.18 Jahrhundertwende  |  |

Die Strukturen der Nachkriegszeit veränderten seit den sechziger Jahren ihre Form. Damit begann die neue und eigentliche Globalisierung.

Für die Politische Bildung ergeben sich sechs Aspekte (vgl. OSTERHAMMEL - PETERSSON 2020, 105-107).

- Der wichtigste Prozess in der internationalen Politik seit den siebziger Jahren war die Erosion und Zerfall des "Ostblocks" mit der Neugründung Russlands. Damit ging die Machstruktur des Kalten Krieges unter. Der "KSZE - Prozess" wirksame Multilatereralismus erfasste weltweit Interdependenzenthemen wie die Menschenrechte, das Weltklima, den freien Handel und eine Anzahl internationale Abmachungen. Die Anzahl nichtstaatlicher Akteure in der internationalen Politik nimmt zu. Die Strukturen und Handlungsmuster von Machtpolitik blieben wie bei Russland, den USA und China.

- Die Krise des Vorsorgestaates begann in den siebziger Jahren. Oft wird dies als Folge der Globalisierung gesehen. Sie ist auch eine wichtige Ursache eines neuen Globalisierungsschubs gewesen. Die Politik der Liberalisierung der Märkte, Privatisierung und Steuersenkung, zuerst ab 1979 im UK verwirklicht, schuf Voraussetzung für ökonomische Globalisierung, demnach für wenig regulierter globaler Interaktionsräume.

- Auf die Liberalisierung folgten eine Ausweitung des internationalen Handels und der Finanzbeziehungen. Die Finanzmärkte entwickelten sich nach der Deregulierung der Zentrale der Londoner City 1986 und zu einer Weltwirtschaftskrise 2008.

- Die Innovationen der Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnologie waren Voraussetzungen für den Aufschwung globaler Finanzmärkte, die Organisation transnationaler Konzerne und den Aufstieg der "Tigerstaaten". Das Internet mit seiner Zugänglichkeit ab den neunziger Jahren auch im privaten Bereich wird einer Ursache für die beginnende Vernetzung der Welt mit umfassender Datenverarbeitung.

- Die elektronischen Medien bewirken besonders eine gesteigerte Reflexivität des Globalen. Verfügbar sind überall wirtschaftliche Güter, kulturelle Muster und Informationen. Ein Denken in globalen Zusammenhängen verbreitet sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Digitalisierung und Interkulturalität erfordern zunehmend Kompetenzen. Informatik, Medienerziehung und Lernkompetenzen im Wandel werden erforderlich.

- Vernetzungen ermöglichen legale und illegale Transfers. Für die Politische Bildung ergeben sich in Netzwerken, digitalen Magazinen und im Online - Lernen und Lehren bisher ungeahnte Möglichkeiten.

5.19 Aspekte einer Herausforderung an Bildung  |  |

Die zunehmenden Veränderungen in Politik, Wirtschaft, Umwelt, Technik, Kultur und gesellschaftliche Gemeinschaft bringen theoretische und praktische Herausforderungen in Bildung mit sich.

Die Voraussetzungen für eine Weltgesellschaft mit globalem Denken und Handeln angesichts der Komplexität ändern Möglichkeiten und stellen Fragen an neue pädagogischen Konzepte im Bildungsbereich. In Anlehnung an SCHEUNPFLUG und HIRSCH (2000, 47 - 64) bedarf es einer Analyse des unterschiedlichen Entwicklungsstandes von Bildung in den einzelnen Gebieten der Erde (vgl. LUHMANN 1997, 162).

Der Begriff Globalisierung bringt in einem Teilsystem der Weltgesellschaft die angeführten Beispiele in Beziehung. Gemeint wird das grenzenlose alltägliche Handeln in den verschiedenen Dimensionen.

Die Makrosysteme Politik - Wirtschaft - Umwelt - Technik - Kultur - Gesellschaft sind verselbständigt, haben Internationalisierung und weltgesellschaftliche Bedeutung erlangt. Trotzdem verbleiben Teilinteressen und in der Folge Ungleichheiten. Gegenseitige Abhängigkeiten kennzeichnen das System und beeinflussen den Bildungsbereich.

Die Politische Bildung setzt sich mit den Austauschprozessen im Folgenden auseinander.

- Das Wirtschaftssystem wirkt über Geld auf die Bildung mit seiner Qualifikationsleistung.

- Das Politiksystem wirkt über Macht auf die Bildung mit seiner Legitimationsleistung.

- Das Umweltsystem wirkt über den Lebensraum auf die Bildung mit seiner Lebensqualitätsleistung.

- Das Kultursystem wirkt über kulturelle Tradition auf die Bildung mit seiner Interpretationsleistung.

- Das Techniksystem wirkt über weltweite Systemschaltungen auf die Bildung mit seiner Informationsleistung.

- Das Gesellschaftssystem wirkt über soziale Schichtung auf die Bildung mit seiner Allokationsleistung.

Es bedarf der Bildung, eine Verankerung auf die weltgesellschaftliche Ebene didaktisch in Lehr- und Lernprozessen umzusetzen.

Die folgenden vier Aspekte begründen die Notwendigkeit in der Forderung zukünftiger Bildung.

- Bildung ist weltweit formal institutionalisiert in der Globalisierung von Schule (vgl. RAMIREZ - BOLI - BENNET 1982, 15-36)

- Schullehrpläne besitzen ein weltweit gültiges Muster (vgl. MEYER - KAMENS - BENAVOT 1992, 165)

- Säulen der Bildung der UNESCO weltweiter Bildungssemantik (vgl. UNESCO - Bericht 1996 " Delors Kommission - Learning - the Treasure within")

- Bildungsmonitoring weltweit in Weltbildungsberichten der UNESCO - Analphabetismus - Mädchen-/ Frauenbildung - Bildung für Demokratie/ Frieden/ Menschenrechte - Bildungsfinanzierung

Erziehungswissenschaftliche und damit für die Politische Bildung wesentliche aktuelle vier weltweite Bildungsaufgaben ergeben sich im Gegensatz zu einer soziologischen Betrachtung (vgl. SCHEUNPFLUG - HIRSCH 2000, 56-62).

- Berufsbildung als weltweite Aufgabe - Höherqualifizierung - neue Qualifikationen - berufliche Beschäftigungsstrukturen - Ausbildungsmodelle

- Menschenrechtserziehung als weltweite Aufgabe - Menschenrechtskatalog - Teilhabe an Unterstützung und Hilfeleistungen

- Friedenserziehung als weltweite Aufgabe - weltweite Konflikte - Kriegsszenarien - Konfliktmanagement

- Interkulturelle Bildung als weltweite Aufgabe - Einwanderungsgesellschaften - Minderheiten - Multikulturalität -Handlungsfelder/ Interkulturelle Kompetenz

Literaturverzeichnis Problembereiche/ Auswahl  |  |

Agenda 21. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, Rio de Janeiro, Juni 1992 >  http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf. (11.10.20) http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf. (11.10.20)

Autorengruppe Fachdidaktik (2011): Konzepte der politischen Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1141, Bonn

Barz H. - Tippelt R. (2004): Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland, Bd.1-2, Bielefeld

Baumgartner Chr. (2021): Nachhaltige Tourismus Entwicklung. Erfahrungen aus ländlich - alpinen Regionen, in. Brandl St. - Berg W. - Herntrei M. - Steckenbauer Chr./ Lachmann - Falkner S. (Hrsg.): Tourismus und ländlicher Raum. Innovative Strategien und Instrumente für die Zukunftsgestaltung, Berlin, 13-32

Beck U. (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/ M.

Beck U. (1998): Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Frankfurt/ M.

Behringer W. (2011): Kulturgeschichte des Klimas. Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, München

Bockhorst H. - Reinwand V.J. - Zacharias W. (2012): Handbuch Kulturelle Bildung, München

Brim O.- Wheeler S. (1974): Erwachsenensozialisation, Stuttgart

Bundesministerium für Bildung (2016) >  https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2016_Unterrichtsmappe_fuer_die_5._bis_9._Schulstufe.pdf

(22.3.2020) https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2016_Unterrichtsmappe_fuer_die_5._bis_9._Schulstufe.pdf

(22.3.2020)

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (2012): Gesundheitsziele Österreich. Richtungsweisende Vorschläge für ein gesünderes Österreich, Ausgabe 2017, Wien

Bundeszentrale für politische Bildung (2006): Wirtschaft heute, Schriftenreihe Bd. 499, Bonn

CCCA Climate Change Centre Austria - Klimaforschungswerk Österreich Wien (Hrsg.) (2018): Der Österreichische Tourismus im Klimawandel, Graz

de Haan G. (1999): Zu den Grundlagen der "Bildung für nachhaltige Entwicklung" in der Schule, in: Unterrichtswissenschaft 3/1999, 252-280

de Haan G. (2004): Politische Bildung für Nachhaltigkeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 7-8/ 2004, 39-46

de Haan G. (Hrsg.) (2007): Studium und Forschung zur Nachhaltigkeit, Bielefeld

Holzmann S. - Petersen D. - Wortmann M. (2022): Nachhaltige Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitische Ziele und Zielkonflikte in der ökologischen Transformation, Gütersloh

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2018): Lernkulturen der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie, Praxis und handlungsspezifischen Herausforderungen im Kontext mit Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2019): Lehre an der Hochschule. Ein Beitrag zu Dimensionen der Lehre, Lehrer(innen)Bildung, Fort- bzw. Weiterbildung Lehrender und Hochschuldidaktik, Saarbrücken

Dichatschek G. (2020): Lehrerbildung - Theorie und Praxis der Professionalisierung der Ausbildung Lehrtender, Schulleitender und des Schulqualitätsmanagement, Saarbrücken

Dollinger Fr. (2021): Das Dilemma und Paradoxien der Raumplanung, Wien

Döhler M. (2008): Regulative Politik und die Transformation der klassischen Verwaltung, in: Politische Vierteljahreszeitschrift, Sonderheft 37/2006, 208-227

Europäische Kommission (2001): Mitteilung der Kommission. Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen. Brüssel/ 21.11.2002, KOM (2001, 678

Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium (2013): Fernkurs Nachhaltige Entwicklung - Einführungsheft, Studienbrief 1 Gerechtigkeit, Studienbrief 2 Frieden, Studienbrief 3 Schöpfung, Studienbrief 4 Zukunft, Frankfurt/M.

Evangelische Kirche in Österreich (2022): Grundsatzpapier der Generalsynode "Schöpfungsglaube in der Klimakrise" > epdÖ/ Synode/Klimaschutz/ Kirchen v. 10.12.2022 >

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=cc35u22b-g39z6tuq-k13 https://archive.newsletter2go.com/?n2g=cc35u22b-g39z6tuq-k13

Faltermaier T. - Mayring P.- Saup P. - Stremel P. (2002): Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters, Stuttgart

Famulla G.-E. - Butz B. - Deeken S. - Michaelis U. - Möhle V.-Schäfer B. (2008): Berufsorientierung als Prozess. Persönlichkeit fördern, Schule entwickeln, Übergang sichern, Bd. 5 Schule - Wirtschaft/ Arbeitsleben, Hohengehren

Faulstich P. - Zeuner Chr. (2006): Erwachsenenbildung. Eine handlungsorientierte Einführung in Theorie, Didaktik und Adressaten, Weinheim

Fleige M.(2011): Lernkulturen in cer öffentlichen Erwachsenenbildung. Theorienentwickelnde und empirische Betrachtungen am Beispiel evangelischer Träger. Internationale Hochschulschriften, Bd. 554, Münster - New York - München - Berlin

Freericks R. - Hartmann R. - Stecker B. (2010): Freizeitwissenschaft. Handbuch für Pädagogik,. Management und nachhaltige Entwicklung, München

Frey K. (1991): Die Projektmethode, Weinheim-Basel?

Gallus A.-Jesse E. (Hrsg.) (2007): Staatsformen. Von der Antike bis zur Gegenwart, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 624, Bonn

Gärtner Cl. (2020): Klima, Corona und das Christentum. Religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung in einer verwundeten Welt, Bielefeld

Griese H. (1979): Erwachsenensozialisationsforschung, in: Siebert H. (Hrsg.): Taschenbuch der Weiterbildungsforschung, Baltmannsweiler, 172-210

Grober U. (2010): Die Entdeckung der Nachhaltigkeit: Kulturgeschichte eines Begriffs, München

Grunwald A. - Kopfmüller J. (2012): Nachhaltigkeit, Frankfurt/M.-New York

Gütl Br.- Orthey F.M.- Laske St. (Hrsg.) (2008): Bildungsmanagement. Differenzen bilden zwischen System und Umwelt, München und Mering

Hauff V. (1987): Unsere gemeinsame Zukunft, Greven

Hirschmann K. (2017): Der Aufstieg des Nationalpopulismus. Wie westliche Gesellschaften polarisiert werden, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10150, Bonn

Illeris K. (2004): The three Dimensions of Learning, Roskilde

Illeris K. (2006): Das "Lerndreieck", Rahmenkonzept für ein übergreifendes Verständnis vom menschlichen Lernen, in: Nuissl E. (Hrsg.): Vom Lernen zum Lehren. Lern- und Lehrforschung für die Weiterbildung, Bielefeld, 29-41

Keeley Br. (2010): Internationale Migration. Die menschliche Seite der Globalisierung, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1060, Bonn

Klein E. (2020): Der tiefe Graben. Die Geschichte der gespaltenen Staaten von Amerika, Hamburg

Knoll J. (2007): The Inquiring Mind, in: Koerrenz R.- Meihammer E.- Schneider K. (Hrsg.): Wegweisende Werke zur Erwachsenenbildung, Jena, 384-400

Knowles M.S.- Holton E.- Swanson R.A. (2007): Lebenslanges Lernen. Andragogik und Erwachsenenlernen, München

Kost A.- Massing P. - Reiser (Hrsg.) (2020): Handbuch Demokratie, Frankfurt/M.

Kraatz Cl. (2021): Nachhaltig leistungsfähig bleiben, Wiesbaden

Kruse A. - Rudinger G. (1997): Lernen und Leistung im Erwachsenenalter, in: Weinert F.- Mandel H. (Hrsg.): Psychologie der Erwachsenenbildung, Göttingen, 45-85

Levitsky St.-Ziblatt D. (2018): Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können, Bundeszentrale für Politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10326, Bonn

Luger K. (2012): Nachhaltigkeitsüberlegungen zum Salzburg Tourismus, in: Land Salzburg (Hrsg.): Enquete des Landtages am 9. Oktober 2012. Salzburg: Schriftenreihe des Landes-Medienzentrums? 2012, 105-126

Luger K. (2022): Tourismus -Über das Reisen und Urlauben in unserer Zeit, Wiesbaden

Luhmann N. (1991): Soziologie des Risikos, Berlin - New York

Matzner M. (Hrsg.) (2012): Handbuch Migration und Bildung, Weinheim - Basel

Meadows D.H. - Zahn E. - Milling P. (1972): Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart

Meadows. D.H. - Zahn E.- Milling P. (2008): Grenzen des Wachstums. Das 30-jahre-Update: Signal zum Kurswechsel, Stuttgart

Meisch S. (2014): Tübinger Beiträge zur Hochschuldidaktik - Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Das Konzept und seine Potentiale für traditionelle Volluniversitäten, Bd. 10/1, Arbeitsstelle Hochschuldidaktik, Universität Tübingen, Tübingen

Nicklas H.-Müller B.-Kordes H. (Hrsg.) (2006): Interkulturell denken und handeln. Theoretische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 595, Bonn

Nolda S. (2008): Einführung in die Theorie der Erwachsenenbildung. Grundwissen Erziehungswissenschaft, Darmstadt

Olechowski R. (1972): Veränderung der Lernfähigkeit Erwachsener, in: Picht G.- Edding F. (Hrsg.): Leitlinien der Erwachsenenbildung, Braunschweig

Ott K.- Döring R. (2008): Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit, Marburg

Pufé I, (2017): Nachhaltigkeit, utb 8705, Konstanz - München

Rademacher F.J.- Beyers B. (2011): Welt mit Zukunft: Die ökosoziale Perspektive, Hamburg

Reckwitz A. (2019): Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin

Rein H. - Stradas W. (Hrsg.) (2015): Nachhaltiger Tourismus, Konstanz - München

Rogall H. (2003): Akteure der nachhaltige Entwicklung, München

Rogall H. (2008): Ökologische Ökonomie. Eine Einführung, Wiesbaden

Scheidig F. (2016): Professionalität politischer Erwachsenenbildung zwischen Theorie und Praxis, Bad Heilbrunn

Schweidler W. (2018): Kleine Einführung in die Angewandte Ethik, Wiesbaden

Schuhmacher E.F. (1973): Small ist Beautiful: Economics as if People Mattered, New York

Schwedes O. (2018): Verkehrspolitik. Eine interdisziplinäre Einführung, Wiesbaden

Schwedes O.(2021): Öffentliche Mobilität. Voraussetzungen für eine menschengrechte Verkehrsplanung, Wiesbaden

Schwedes O.- Rammert A. (2021): Verkehrspolitik, in: Siebenpfeiffer W. (Hrsg.): Mobilität der Zukunft. Intermodale Verkehrskonzepte, Berlin, 312-319

Schweigler W. (2018): Kleine Einführung in die Angewandte Ethik, Wiesbaden

Segrist D.- Gessner S.- L. Ketterer Bonnelame (2015): Naturnaher Tourismus. Qualitätsstandards für sanftes Reisen in den Alpen, Bern

Siebenhaar H.P. (2017): Österreich. Die zerrissene Republik, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10113, Bonn

Siebenpfeffer W. (Hrsg.) (2021): Mobilität der Zukunft. Intermodale Verkehrskonzepte, Berlin

Siebert H. (2012): Lernen und Bildung Erwachsener, Bielefeld

Stern N. (2007): The Economics of Climate Change. Th Stern Review. Cambridge Press Cambridge

Thorndike E. (1928): Adult learning, New York

Ulrich P. (1998/2001): Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Bern

Umweltbundesamt Nachhaltige Mobilität >  https://www.umweltbundesamt.de/print/3316 (11.6.2022) https://www.umweltbundesamt.de/print/3316 (11.6.2022)

UNESCO (2007): The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistic (Entwurf) Online >  http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/framework/draftdoc_EN.pdf (15.10.20) http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/framework/draftdoc_EN.pdf (15.10.20)

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.) (2021): Nachhaltigkeit im Bildungswesen - was jetzt getan werden muss. Gutachten, Münster

Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit - Universität Bremen >  https://www.va-bne.de/index.php/de (22.3.2020) https://www.va-bne.de/index.php/de (22.3.2020)

Volkmer M. - Werner K. (Hrsg.) (2020): Die Corona - Gesellschaft. Analysen zur Lage und Perspektiven für die Zukunft, Bielefeld

Weiß U. (1997): Menschenwürde/ Menschenrechte. Normative Grundordnung für eine globale Politik, in: Lüttersfelds W. - Mohrs Th.(Hrsg.): Eine Welt-eine Moral? Eine kontroverse Debatte, Darmstadt, 217-243

Zoche P. - Kaufmann St.- Haverkamp R. (Hrsg.) (2011): Zivile Sicherheit. Gesellschaftliche Dimension gegenwärtiger Sicherheitspolitiken, Bielefeld

Zum Autor  |  |

APS - Lehramt (VS - HS - PL 1970, 1975, 1976), zertifizierter Schülerberater (1975) und Schulentwicklungsberater (1999), Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1993-2002)

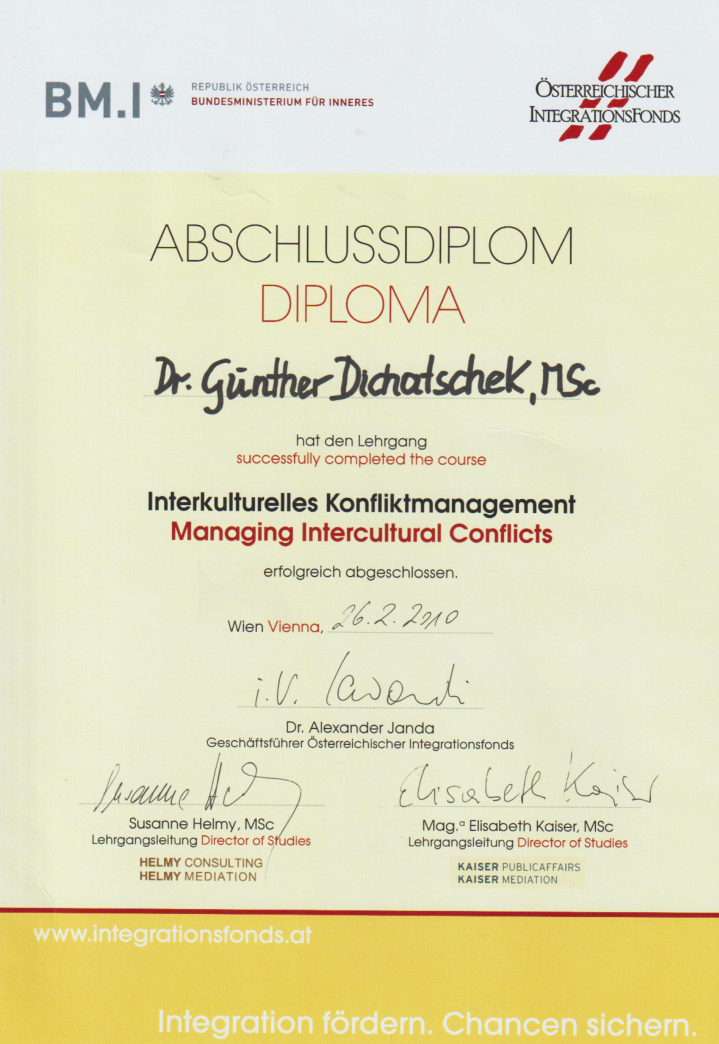

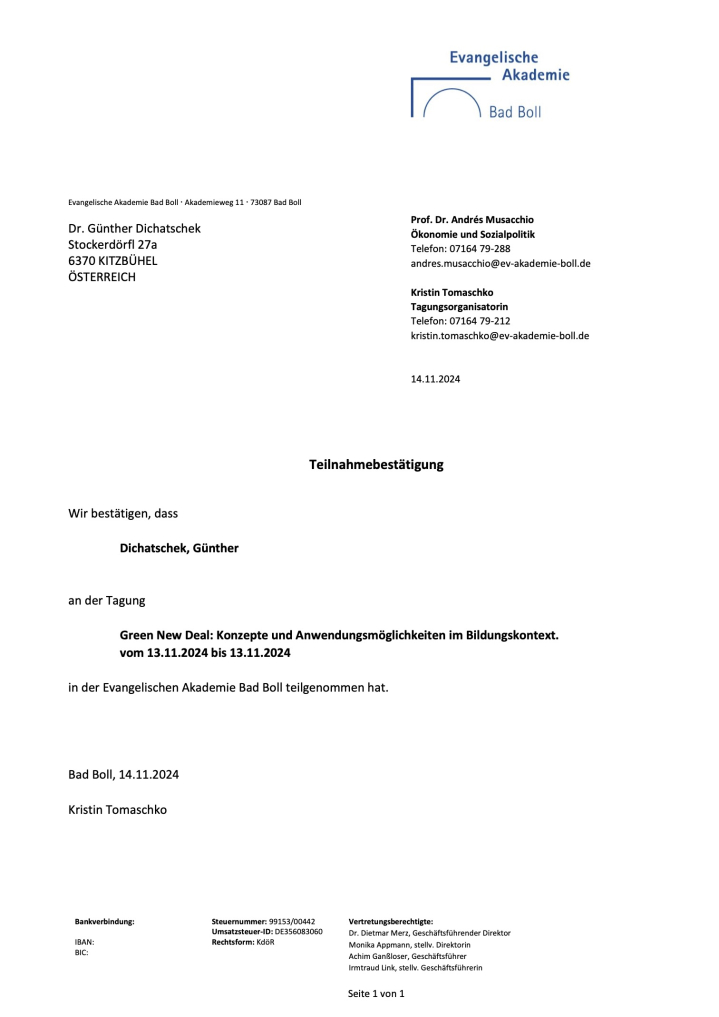

Absolvent Ldw. Landeslehranstalt Imst / Gehilfenbrief, Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Ursprung - Klessheim/ Reifeprüfung, Maturantenlehrgang der Lehrerbildungsanstalt Innsbruck/ Reifeprüfung - Studium Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), 1. Lehrgang Ökumene - Kardinal König Akademie/ Wien/ Zertifizierung (2006); 10. Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ MSc (2008), Weiterbildungsakademie Österreich/ Wien/ Diplome (2010), 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), 4. Interner Lehrgang Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg/ Zertifizierung (2016) - Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2018), Fernstudium Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2020)

Lehrbeauftragter Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Berufspädagogik - Vorberufliche Bildung VO - SE (1990-2011), Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung - SE Didaktik der Politischen Bildung (2016-2017)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019) - Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ "Freude an Bildung" - Politische Bildung (2012 - 2019) und VHS Tirol/ Grundkurs Politische Bildung (2024)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|