|

Sozialpartnerschaft

Aspekte eines Korporatismus im Kontext Politischer Bildung  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Die Kooperation von bedeutenden gesellschaftlichen Interessensorganisationen und der Regierung stellt ein Kennzeichen des politischen Systems in Österreich der Zweiten Republik dar. Diese bezeichnete "Sozialpartnerschaft" gilt international als bemerkenswertes politisches Phänomen.

Die Darstellung beruht auf der Analyse der Dimensionen von Sozialpartnerschaft in Österreich und dem unterschiedlichen Bild deren Rolle und Veränderungen bis in die letzten Jahrzehnte (vgl. die Bedeutung Historischer Politischer Bildung und eine Vernachlässigung Politischer Bildung in der Erwachsenenbildung HUFER 2016, 77 - 90).

Basis der Studie ist das Autoreninteresse an der Thematik durch den Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt: WS 2006/2007 W 10 Wirtschaft / Univ. Prof. Emmerich TALOS und die Lehrveranstaltung des Autors Didaktik der Politischen Bildung/ Fachbereich Geschichte - Universität Salzburg (2016 - 2017) .

1 Einleitung  |  |

Die Sozialpartnerschaft galt als Erfolg der Zweiten Republik in Österreich.

- Die günstige wirtschaftliche Konjunktur, eine niedrige Streikbilanz und der ausgebaute Sozialstaat standen im Kontext der Interessensvermittlung und Interessenspolitik (vgl. TALOS 2008, 7).

- Der gängigen Meinung, die Sozialpartnerschaft sei eine einmalige Ausprägung widersprechen ähnliche Formen in Schweden, den Niederlanden oder Norwegen (vgl. LEHMBRUCH 1985, 99).

- Allerdings in Österreich gibt es eine besondere Ausprägung des Korporatismus, mit hoher politischen Gewichtung und Stabilität. Diskontinuitäten und Veränderungen mit der Ankündigung eines Abstiegs der Sozialpartnerschaft gab es unter der ÖVP - FPÖ/ BZÖ Koalitionsregierung, jedoch in der aktuellen Entwicklung zeigen sich bemerkbare Anzeichen einer Wiederbelebung.

- Die Thematik ist nicht verstehbar ohne ein Verständnis der Entwicklung des politischen Stellenwertes in der Einkommens-, Sozial- und Wirtschaftspolitik und der institutionellen Voraussetzungen der Strukturen.

- Der Diskurs und die Analyse sind verortet in den Themenfeldern Korporatismus, der Konsens-, Verhandlungs- und Konfliktdemokratie.

Die Gliederung der Studie stützt sich auf die Fachliteratur (vgl. TALOS 1985, 1986, 2005, 2008) und besonders der Lehrveranstaltung im "Universitätslehrgang Politische Bildung" - WS 2006/2007 W 10 Wirtschaft / Univ. Prof. Emmerich TALOS.

2 Begrifflichkeit  |  |

Österreich zählt zu den Ländern mit dem Typus der Proporz- bzw. Konkordanzdemokratie - Konsensdemokratie und des Neokorporatismus (vgl. SCHMIDT 2000, LEHMBRUCH 1996).

Diese Zuordnung stützt sich auf die jahrzehntelange dominierende politische Praxis des Duopols von SPÖ und ÖVP in der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung nicht nach dem Mehrheitsprinzip, vielmehr bestimmend in der Kompromissfindung durch Verhandlungen und Interessenabtausch, aber nicht allein als Entscheidungsmaxime (vgl. TALOS 2008, 9),

- Die Verhandlungsdemokratie in Österreich zeigt sich als Konkordanzdemokratie in der Regierung und den Parteien sowie als Korporatismus in den Beziehungen zwischen den Dachverbänden der Interessensorganisationen.

- Beide Dimensionen sind Merkmale der Sozialpartnerschaft.

- Damit gilt Österreich als Musterland einer Verhandlungsdemokratie und Interessensvermittlung und Interessenspolitik.

- Es erweist sich die Interessensvermittlung und Politik als Verbund von Staat, Gewerkschaften und Unternehmerverbänden.

- Diese besondere Form einer politischen Umsetzung ist zugleich eine stabile Ausprägung korporatistischer Interessenspolitik (vgl. LEHMBRUCH 1985).

- Dieser Neokorporatismus verfügt über staatliche Anerkennung bzw. sogar Förderung innerhalb der vertretenen Bereiche. Als Gegenleistung sind bestimmte Auflagen bei der Auswahl des Führungspersonals und bei der Unterstützung zu beachten.

- Zu unterscheiden sind ein staatlicher und gesellschaftlicher Korporatismus. Für LEHMBRUCH ist dies ein zentrales Merkmal der Durchdringung staatlicher Verwaltung und der Interessensorganisation in der Politikgestaltung.

- Die verwendete strategische Option ist die Kompromissfindung. Das politische Muster ist auf der Ebene der Bundesländer und Gemeinden wenig ausgeprägt.

IT - Hinweis

https://www.sozialpartner.at/?page_id=127 (28.2.2025) https://www.sozialpartner.at/?page_id=127 (28.2.2025)

Im Folgenden wird entsprechend verkürzt auf einen geschichtlichen Rückblick, die Herausbildung in der Nachkriegszeit und Sozialpartnerschaft als Muster der Interessenpolitik im Kontext Politischer Bildung eingegangen (vgl. ausführlich TALOS 1986, 243-264; 1995, 371-394; 2008, 13-35).

3.1 Geschichtlicher Rückblick  |  |

Interessenspolitik und Beziehungen zwischen den politischen Akteuren Interessenverbände - Regierung - Parteien in Österreich unterscheiden sich deutlich von einer vorausgehenden Entwicklung. Unterschiede ergeben sich seit dem 19. Jahrhundert in der Institutionalisierung und Interaktion.

Die im 19. Jahrhundert etablierten Interessenorganisationen von Unternehmern und Arbeiternehmern zeigen einen höheren Grad organisatorischer Differenzierung von Industrie, Handel und Gewerbe.

Noch 1914 gibt es 850 Interessenvertretungen (vgl. FAULHABER 1980, 16).

In der Folge war das Verbändesystem der Ersten Republik (1918-1938) durch die organisatorische und ideologische Fragmentierung gekennzeichnet (vgl. TALOS 1995, 371-394).

- Entsprechend waren Abstimmungsprozesse durch Partikularismus, Konflikte und Dissens bestimmt.

- Nach 1919 kam es entsprechend dem Trend zur Gründung des "Hauptverbandes der Industrie" als ein Beispiel der Interessensorganisation der Unternehmer.

- Die ideologische Zersplitterung blieb bei allen Bemühungen der Gewerkschaftsführung bis zum Beginn der dreißiger Jahre beträchtlich.

- Der Interessenpluralismus zeigt sich in ideologischen Unterschieden und politischen Nahverhältnissen.

- Erst durch die veränderten politischen Bedingungen im Austrofaschismus kam es zu einer organisatorischen Konzentration mit der Gründung eines Einheitsgewerkschaftsbundes und Dachverbandes der Handelskammern.

- Der Konzentrationsprozess hatte Folgen auf die weitere Entwicklung.

- Die Instabilität der Organisation resultiert aus den Fehlern der beteiligten Akteure in der politischen Polarisierung in der Ersten Republik.

- Interessensgegensätze zeigen sich in der Wirtschafts- und Sozialpolitik wie restriktiver Budgetpolitik, Bankensanierung und Agrarpolitik.

- Nicht realisiert wurden Pläne der Ausweitung politischen Einflusses von Verbänden wie im "Wirtschaftsparlament" und "Ständerat". Im Verfassungsentwurf 1920 wird von einer "Reichswirtschaftskammer" und von großdeutschen Angeordneten von einem "Wirtschaftsparlament" die Rede (vgl. TALOS 1995, 371-394).

- Die Debatte um eine Aufwertung der Verbände in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre eine andere Richtung angenommen, zumal mit der Option eine Veränderung der verfassungsrechtlichen politischen Struktur verknüpft gewesen wäre. Die Großdeutsche Partei trat 1926 für die Schaffung einer Wirtschaftskammer an Stelle des Bundesrates ein (vgl. die Bedeutung von Gesetzen der Wirtschafts- und Sozialpolitik).

- Mit der Verfassungsnovelle 1929 wurde der "Bundesrat" als parlamentarisch - demokratisches Organ eingesetzt.

- Das vom Austrofaschismus (1933-1938) bevorzugte "Stände - Modell" sollte die gesellschaftlichen Interessenorganisationen einbauen.

3.2 Nachkriegszeit  |  |

in der Wiederaufbauphase kommt der Bildung des sozialpartnerschaftlichen Musters nach 1945 große Bedeutung zu.

Trotz politischer Einschränkungen in der Besatzungszeit in Form der Kooperation zwischen den Interessensvertretungen der Unternehmer, Bauern, Arbeiter und Angestellten zeigen sich die Strukturmerkmale der kommenden Sozialpartnerschaft (vgl. TALOS 2008, 18-19).

- Kooperationssystem mehrdimensional zwischen Regierung/ Parteien und Interessenvertretungen in Kommissionen,

- Einbindung der Interessensvertretungen in die realisierte Politik von Parlament, Regierung und Parteien,

- Orientierung der Akteure an gesamtgesellschaftlichen Zielsetzungen wie Wiederaufbau, Stabilisierung der Wirtschaft und Steigerung der Produktion sowie

- Verschränkung staatlicher und wirtschaftlicher Interessen beispielhaft der staatlichen Anerkennung der Lohn- und Preisabkommen zwischen den wirtschaftlichen Interessenvertretungen.

Kernpunkt in der Wiederaufbauphase bildete die Regelung der Löhne und Preise (Einrichtung 1946 der Zentrallohnkommission, Preisregelungsgesetz 1948).

- Von Interesse ist in der Folge die Kooperation mit der Regierung und Abstimmung zwischen wirtschaftlichen und staatlichen Interessen.

- Neben der teilweisen Mitbestimmung ist die Kooperation auf der Ebene der Mitverantwortung staatlicher Politik gekennzeichnet.

Die Entwicklung in der Wiederaufbauphase wird deutlich im Weg einer Elitekooperation. Das bedeutet eine Marginalisierung der Mitwirkung der Betroffenen im Entscheidungsprozess und auch den Verzicht und Ausschluss der Mobilisierung der Betroffenen bei der Durchsetzung der partikularen Interessen.

Die Konstituierung der "Paritätischen Kommission für Preis- und Lohnfragen" 1957 unter Vorsitz von Bundeskanzler Julius Raab hatte in Absprache mit ÖGB - Präsidenten Johann Böhm die personelle Zusammensetzung von vier Vertretern der Bundesregierung, je zwei Vertretern der Kammern und zwei Vertretern des ÖGB (vgl. PELINKA 1981).

- Dem informellen und freiwilligen Charakter der Kommission entspricht das Fehlen eines Sanktionspotentials.

- In der Politischen Bildung wird die Gründung als Durchbruch der Sozialpartnerschaft eingeschätzt.

Der Bildungsprozess der Sozialpartnerschaft mit der Ausweitung der Aktivitäten ist als mehrdimensionales Muster einer kooperativen, konzertierten und akkordierten Interessenpolitik zu verstehen (vgl. TALOS 2008, 31).

3.3 Muster der Interessenpolitik  |  |

Der Durchbruch erfolgte in der ersten Hälfte der sechziger Jahre.

Das "Raab - Olah - Abkommen" 1962 zeigt den Grundkonsens der Interessenorganisationen über wirtschafts- und sozialpolitische Ziele eines beschleunigten Wachstums der Wirtschaft, der Steigerung des Volkseinkommens, Stabilisierung des Geldwertes und Steigerung der Produktion an.

- Als Folgerung des Konsenses ergibt sich eine Ausweitung des Aktionsradius der Interessensorganisationen.

- Mit einem Anspruch auf erweiterte politische Mitgestaltung kam es nicht zu ungeteilter Zustimmung von der Regierung und den Parteien und dem Vorwurf einer Nebenregierung.

- In der Folge kam es zur Ausarbeitung eines Stabilisierungsprogrammes der Paritätischen Kommission und Änderung des Stils (vgl. NEUHAUSER 1966, 79).

3.4 Struktur des Verbändesystems  |  |

Kennzeichen ist ein hoher Grad an Konzentration und Zentralisierung sowie ein Vertretungsmonopol.

- Arbeitsnehmerseite - überparteilicher Gewerkschaftsbund (ÖGB) mit Einzelgewerkschaften, Kammern für Arbeiter und Angestellte mit dem Dachverband Österreichischer Arbeiterkammertag, seit 1962 Bundesarbeiterkammer als öffentlich - rechtliche Körperschaft - als Aufgabenteilung steckt der ÖGB die interessenpolitische Linie ab, die Arbeiterkammern die Expertise, Information und Beratung,

- Arbeitgeberseite - Kammern der gewerblichen Wirtschaft, seit 1962 Wirtschaftskammern, dem Dachverband Bundeswirtschaftskammer (BWK) seit 1962 Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und die Vereinigung Österreichsicher Industrieller (VÖI),

- Ausnahmen bildet der Öffentliche Dienst und freie Berufe,

- Pflichtmitgliedschaft - gilt für alle Kammern wie auch Rechtsanwalts-, Notariats-, Ärzte-, Apothekerkammer, Landarbeiterkammer und die Landwirtschaftskammern mit dem Dachverband der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern (PRÄKO) sowie die

- Freiwilligkeit der Mitgliedschaft beim ÖGB.

Den Kammern und dem ÖGB sind das Begutachtungs-, Anhörungs-, Mitwirkungs- und Entsendungsrecht als gleichberechtigte Sozialpartner eingeräumt (vgl. TALOS 2008, 40).

Demokratische Legitimation

Die demokratische Legitimation der Organe aller Sozialpartnerverbände erfolgt durch regelmäßige, freie und geheime Wahlen. In den Kammern sind die Mitgliedschaft, Aufgaben, Strukturen und die Finanzierung gesetzlich bestimmt.

Selbstverwaltung

Der Staat überträgt den Kammern als Träger der beruflichen und wirtschaftlichen Selbstverwaltung bestimmte öffentliche Aufgaben. Dadurch wird den direkt Betroffenen die eigenverantwortliche Gestaltung ermöglicht.

Die Selbstverwaltungskörper unterliegen keinem Weisungsrecht, aber einem Aufsichtsrecht der staatlichen Behörden. Kammern bilden somit die Grundlage für das österreichische System der Selbstverwaltung.

Freiwilligkeit

Die Kooperation zwischen den Interessenvertretungen beruht in Österreich auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Das historisch gewachsene Zusammenwirken der Interessenverbände ist weitestgehend informell und nicht durch Gesetze geregelt.

Verantwortungsgefühl

Durch die intensive Einbindung der Interessenverbände entwickeln diese ein starkes Verantwortungsgefühl bei ihren politischen Entscheidungen, da sie sich bewusst sind, dass diese nicht nur ihre Mitglieder, sondern die Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes beeinflussen. Die Sozialpartner versuchen, sozialen Frieden als komparativen Vorteil im internationalen Wettbewerb einzusetzen und durch ihre Zusammenarbeit die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte sowie die Wirtschaftspolitik mittelfristig zu verstetigen und damit zu einer Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung beizutragen.

3.6 Aufgaben der Sozialpartner  |  |

Im Rahmen der Sozialpartnerschaft werden von den Sozialpartnern vielfältige Aufgaben wahrgenommen.

Kollektivverträge

Werden auf Arbeitgeberseite in aller Regel von der jeweiligen Unterorganisation der Wirtschaftskammer und auf Arbeitnehmerseite von den Fachgewerkschaften abgeschlossen. Für knapp 98 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer der gewerblichen Wirtschaft gelten Kollektivverträge.

Eine österreichische Besonderheit liegt darin, dass sich die Sozialpartnerschaft darüber hinaus auf praktisch alle Gebiete der Wirtschafts- und Sozialpolitik erstreckt. Deshalb gilt Österreich auch als Musterbeispiel des Korporatismus, also der umfassenden und koordinierten Interessenvertretung.

Duale Berufsbildung

Das „duale System“ (Lehre) bezeichnet die parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Für das Funktionieren der dualen Berufsbildung spielen die Sozialpartner eine entscheidende Rolle, z.B. durch Schaffung von Rahmenbedingungen, Initiativen zur Modernisierung der Lehrberufe, Entwicklung von neuen Lehrberufen, Lehrabschlussprüfungen, Prüfungen, Förderungen und Kontrollen.

Hauptfelder sozialpartnerschaftlicher Politikgestaltung

Zu den Hauptfeldern sozialpartnerschaftlicher Politikgestaltung zählt die Mitgestaltung in der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Gerichtsbarkeit sowie in der Sozialpolitik.

Gesetzgebung

Die Verbände haben u.a. das Recht auf Begutachtung von Gesetzesvorlagen, zur Einbringung von Vorschlägen in gesetzgebenden Körperschaften und zur Formulierung von Gesetzesentwürfen im zentralen Interessenbereich der Sozialpartner (z.B. Sozial- und Arbeitsrecht).

Verwaltung

Die Sozialpartner wirken in zahlreichen Kommissionen, Beiräten und Ausschüssen mit, etwa im Lehrlingswesen, bei der Kontrolle von Arbeitsbedingungen, bei der Ausstellung von Ursprungszeugnissen, in Wettbewerbspolitik und Kartellwesen, in der Arbeitsmarktpolitik, der Konsumentenpolitik und in Förderungseinrichtungen.

Gerichtsbarkeit

Die Sozialpartner erbringen Vorschläge für die Ernennung von Laienrichtern bei Arbeits- und Sozialgerichten, und sie stellen Beisitzer im Kartellgericht.

Sozialversicherung

In der Sozialversicherung besteht ein wichtiger Tätigkeitsbereich der Verbände in der Entsendung von Vertreter/ innen in die Pensions-, Kranken- und Unfallversicherungen, die als öffentlich - rechtliche Selbstverwaltungskörper organisiert sind.

Aufgabenbereich

Zu den Aufgaben der Sozialpartnerschaft zählt auch die informelle Verhandlungsführung und Problemlösungskompetenz in Bereichen, in welchen die Interessenverbände über besondere Expertise verfügen, wie etwa in Angelegenheiten des Arbeitsrechts und Sozialrechts, aber auch des Gewerbe- und Familienrechts, wo eine Einigung auf Sozialpartnerebene vielfach eine notwendige Vorleistung für eine sachgerechte Lösung auf politischer Ebene ist.

4 Politikfelder  |  |

Das demokratisch-politische System und ein Netzwerk der Verflechtungen zwischen den Interessenorganisationen, die Funktionskomulierung auf der Ebene der Verbände, des Parlaments, der Regierung und den Parteien kennzeichnet die Beziehungen (vgl. TALOS 2008, 43).

- Die zuordenbare Mehrverhältnisse zeigen die Verhältnisse zwischen den Organisationen und Parteien.

- Dominante Fraktionen bestimmen die parteipolitische Orientierung und Funktionsverflechtungen in Verbänden und im Parlament. Mitunter bilden sie Bestandteile politischer Karrieremodelle (vgl. KARLHOFER 1999, 31).

- ÖGB und Arbeiterkammern sind die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter

- Wirtschaftskammern und Landwirtschaftskammern der Wirtschaftsbund/ÖVP und Bauernbund/ÖVP

Neben der angeführten politischen Ebenen ergeben sich Verflechtungen in der Forschungs- und Technologiepolitik.

Begrenzt ist der Gestaltungsraum in der allgemeinen Schulpolitik. In Personalfragen gibt es Einflussmöglichkeiten.

Spezifisch in der Bildungspolitik ist der Bereich der Berufsausbildung, der Dualen Ausbildung insbesondere in deren Gestaltung im Rahmen der Kammern.

5 Reflexion  |  |

5.1 Politische Konstellation  |  |

In Österreich wurde diese Form der Interessensorganisation nach 1945 eine spezifische Konstellation in politisch bedeutenden Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Im Verhandlungsweg reduzierte sich das Konfliktniveau und erweiterte sich die Partizipation in einem politisch - demokratischen System.

Aus den Erfahrungen der Polarisierung in der Ersten Republik (1918-1938) und Diktatur im Nationalsozialismus (1938-1945) war der Entwicklungsprozess eine folgerichtige politische Entscheidung in der Willensbildung der Zweiten Republik zu einem "Austrokorporatismus".

Abhängig ist der Einfluss der Sozialpartnerschaft von der jeweiligen politischen Konstellation.

Die Internationalisierung Österreichs, auch im Rahmen der EU - Gemeinschaft, führt zu Begrenzungen eines derartigen Musters. Handlungsspielräume können durch eine jeweilige Regierungskonstellation geöffnet bleiben bzw. eingeschränkt werden.

Für eine Politische Bildung im tertiären und quartären Bildungsbereich ist die Thematik bedeutungsvoll, weil eine politische Partizipation, ein Demokratiebewusstsein, das Lernfeld Europa und die Globalisierung wesentliche Lehr-und Lernbereiche bilden (vgl. HUFER 2016, 121 - 123).

5.3 Parlamentarischer Diskurs/ Beispiel  |  |

Parlamentskorrespondenz Nr. 322 vom 20.04.2009

Bundesratsenquete zur Sozialpartnerschaft: Die Diskussion

Ein bunter Strauß von Diskussionsbeiträgen und Vorschlägen

Wien (PK) – Die an die Referate des Sozialministers und der Spitzen der Sozialpartner anschließende Diskussion eröffnete Abgeordnete Renate Csörgits (S) mit einem kritischen Hinweis auf die nach wie vor bestehenden Unterschiede zwischen Männer- und Fraueneinkommen und drängte auf Maßnahmen zur Schließung dieser Einkommensschere.

Bundesrat Gerald Klug (S/St) gab zu bedenken, zur Erhaltung des sozialen Friedens werde es unverzichtbar sein, dem Inlandskonsum stärkeres Augenmerk zu widmen. Unkonventionelle, zeitadäquate Ideen seien zwar gefragt, die "giftige Stilblüte" des Lohnverzichts hielt der Redner zum jetzigen Zeitpunkt allerdings für völlig fehl am Platz.

Bundesrat Franz Eduard Kühnel (V/W) sah den sozialen Frieden in Österreich momentan nicht gefährdet und meinte überdies, nach dem Beschluss der Steuerentlastungen sollte nun nicht schon wieder über neue Steuern nachgedacht werden, dies wäre ein falsches Signal. Eine Transaktionssteuer war für Kühnel nur auf globaler Ebene vorstellbar.

Bundesrat Andreas Schnider (V/St) kam auf das Thema Bildungspolitik zu sprechen und stellte fest, angesichts der diesbezüglichen Vorschläge der Sozialpartner sei es unverständlich, dass derzeit nur über die zwei zusätzlichen Lehrerstunden diskutiert werde. Er rief vor allem die Gewerkschaft auf, sämtliche gesellschaftlichen Gruppen anzusprechen und das Bildungsthema nicht nur in Richtung einer Klientelpolitik zu betreiben.

Bundesrat Stefan Schennach (G/W) warnte die Sozialpartnerschaft davor, freies Denken und Wettbewerb nun wieder in eine großkoalitionäre Enge zurückzuführen. Von Versagen der Sozialpartnerschaft sprach Schennach im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Mann und Frau, wobei er vor allem die Einkommensschere anprangerte. Handlungsbedarf sah der Redner darüber hinaus auch bei der Migrationspolitik und der Integration von Arbeitnehmern, die einen anderen Hintergrund als die deutsche Muttersprache haben.

Bundesrat Edgar Mayer (V/V) hoffte auf einen Kompromiss in der Frage der Lehrerarbeitszeit und kritisierte ebenfalls, dass die Bildungsdebatte nur auf die zwei zusätzlichen Lehrerstunden reduziert werde. Er beklagte, die Berufsgruppe der Lehrer würde derzeit in der Öffentlichkeit ausgegrenzt. Gefordert sah Mayer die Sozialpartnerschaft aber auch bei der Jugendbeschäftigung.

Bundesminister Reinhold Mitterlehner bemerkte, im Bereich der Gleichstellung von Mann und Frau sei der Spielraum der Sozialpartner eher beschränkt, Einkommensunterschiede würden sich durch unterschiedliche Karriereverläufe ergeben. Wichtig sei es aber, Anreize zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf zu geben. Zu Vorsicht mahnte Mitterlehner in der Diskussion um allfällige neue Steuern. Seiner Meinung nach gelte es, das System effizienter zu gestalten, ohne jemandem etwas wegzunehmen. Neue Steuern würden bloß zu mehr Sparverhalten führen und die Spirale noch weiter nach unten drehen, sagte er.

Bundesminister Rudolf Hundstorfer rief dazu auf, eine Diskussion über die Verteilungsgerechtigkeit zu führen. Diese Diskussion nicht zu führen, wäre die schlechteste aller Antworten, warnte er. Faktum sei jedenfalls, dass Arbeitslose und Kurzarbeiter bereits jetzt den Preis bezahlen. Es sollte dafür Sorge getragen werden, dass diese Gruppen nicht noch ein zweites oder drittes Mal zahlen müssen, betonte Hundstorfer mit Nachdruck.

Bundesrat Martin Preineder (V/N) erinnerte die Sozialpartner an ihre Rolle in der Energiepolitik und drängte auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Im Energiebereich gehe es nicht um kurzfristige Vorteile, sondern um Nachhaltigkeit, stand für den Redner fest.

Bundesrätin Monika Mühlwerth (F/W) hielt es für wichtig, dass auch die Sozialpartnerschaft ihre eigene Position immer wieder hinterfragt. Sie wiederholte ihre Forderung nach einer Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern und trat zudem für eine rasche Entlastung bei den Lohnnebenkosten ein.

Als Unternehmer und Vertreter der Wirtschaft liege ihm eine ausgeglichene Verteilung der Belastungen am Herzen, meinte Abgeordneter Konrad Steindl (V). Einerseits müssten die heimischen Produkte für die Bevölkerung leistbar sein und andererseits gehe es um die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Große Anliegen waren ihm auch die Umsetzung einer Verwaltungsreform sowie die Effizienzsteigerung im Gesundheits- und Bildungssektor.

Abgeordneter Josef Muchitsch (S) erinnerte mit Bedauern daran, dass der Einfluss der Sozialpartnerschaft in den Jahren 2000 bis 2006 zurückgedrängt wurde. Er sei davon überzeugt, dass nur ein gutes Zusammenspiel zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretung den sozialen Frieden im Land garantieren könne. Leider gebe es aber auch einige Bereiche vor allem auf betrieblicher Ebene, wo die Sozialpartnerschaft noch nicht funktioniere; hier müssten Lösungen gefunden werden. Außerdem warnte er davor, gerade in schwierigen Zeiten, Lohn- oder Sozialdumping betreiben zu wollen. Schließlich forderte er noch eine soziale Korrektur der letzten Pensionsreform. Es könne nicht angehen, dass Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, mit Abschlägen bestraft werden.

Abgeordneter Christoph Matznetter (S) war der Auffassung, dass die Sozialpartnerschaft, die eine gesetzlich verankerte Institution mit demokratisch legitimierten Organen darstellt, eine Vorbildfunktion für andere Länder habe. Was die aktuelle Finanzkrise und die Debatte um eine Vermögenszuwachssteuer anbelangt, so fürchte er, dass man nicht um Maßnahmen auf der Einnahmenseite herumkommen werde.

Abgeordneter Fritz Grillitsch (V) war der Auffassung, dass die Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern, Bauern und Wirtschaftstreibenden in den letzten Jahrzehnten wesentlich zu dem beigetragen habe, wie gut Österreich heute dastehe. Die Sozialpartnerschaft war, ist und wird auch in Zukunft ein unverzichtbarer Teil der gesellschaftspolitischen Weiterentwicklung des Landes sein. Er warne auch davor, einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen, denn jeder brauche jeden, unterstrich Grillitsch.

Eva - Maria Schmitzer (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) hielt es für wichtig, dass gerade jetzt mehr Mittel für die Volkswirtschaftsinstitute an den Universitäten bereit gestellt werden, damit entsprechende Konzepte für das 21. Jahrhundert entwickelt werden können. Als mögliche Themenfelder führte sie Forschungsfragen bezüglich der ökosozialen Marktwirtschaft, die dauerhafte Sicherung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Ressourcen sowie den intelligenten Umgang mit komplexen sozialen Systemen an.

Der Präsident der Bundesarbeitskammer Herbert Tumpel sprach sich für eine Transaktionssteuer aus. Es sei allerdings zu wenig, eine solche Maßnahme nur verbal zu befürworten, es müsste auch intensiv an einer Realisierung gearbeitet werden. Derzeit gebe es etwa von EU - Seite keinerlei Signale, dass daran gedacht wird. Was die Bildungspolitik angeht, so erinnerte Tumpel daran, dass ein gutes Sozialpartnerpapier vorliege, dessen Umsetzung er einfordere.

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl kam auf die Problematik der Einkommensschere zwischen Männern und Frauen in Österreich zu sprechen. Er drücke sich sicher nicht vor diesem Problem, würde aber gerne einmal eine genaue Analyse durchführen. Er frage sich, wo es wirklich Betriebe gibt, die den weiblichen Arbeitnehmerinnen willkürlich weniger bezahlen. Gründe für die unterschiedlichen Gehälter liegen auch noch immer in der Berufswahl der Mädchen sowie in den mangelnden Kinderbetreuungseinrichtungen, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten könnten, urteilte er. Was die Transaktionssteuer angeht, so habe er immer gesagt, dass nicht nur die Realwirtschaft an den Pflock des Finanzministeriums gehängt werden kann, sondern dass auch die Finanzwirtschaft einer Regelung bedarf. Da derzeit alle Länder über eine derartige Maßnahme nachdenken, sei er bezüglich einer Realisierung auch relativ optimistisch. Alle anderen Überlegungen im Hinblick auf eine Vermögensbesteuerung halte er jedoch für kontraproduktiv. Vehement setzte sich Leitl für eine Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern ein, weil nur so die zahlreichen Leistungen – Außenwirtschaftsstellen, Gründerservice, Bildungsinstitute – finanziert werden können.

ÖGB - Präsident Erich Foglar bedankte sich für die engagierte Diskussion und zeigte sich überzeugt, dass Österreich mit dem Modell der Sozialpartnerschaft, das einen wichtigen Stabilitätsfaktor darstelle, die globale Finanz- und Wirtschaftskrise besser überstehen werde als viele andere Länder. Er glaube auch, dass die Anwendung der sozialpartnerschaftlichen Prinzipien in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion zielführend gewesen wären. Foglar griff zudem die unterschiedlichen Einkommen von Frauen und Männern auf und forderte weitere Maßnahmen in diesem Bereich. Man könnte sich auch überlegen, ein Modell wie in Norwegen einzuführen, wo es eine Quote für die Besetzung in Aufsichtsräten gibt, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen.

5.4 Kritik  |  |

Grenzen und Gefährdungen der Handlungsgrundlagen

In der Teuerungskrise seit 2022 zeigten sich allerdings recht abrupt die Grenzen der Kollektivvertragspolitik, wenn diese nicht von einer guten makroökonomischen Politik begleitet wird. Die Bundesregierung war nicht bereit, über die aus dem Budget finanzierte Strompreisbremse hinaus aktiv in Preise etwa für Energie, Wohnen oder Grundnahrungsmittel einzugreifen. Damit schlugen die hohen Energiepreise voll durch und die Inflationsrate lag über mehr als zwei Jahre deutlich über dem Durchschnitt der Euroländer. Gleichzeitig brach die Wirtschaftsleistung ein, Budgetdefizit und Arbeitslosigkeit stiegen kräftig. Dies steht im eklatanten Gegensatz zu Politik und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung im Energiepreisschock der 1970er Jahre, als die Preisregulierung der Sozialpartner wesentlich zur sehr erfolgreichen gesamtwirtschaftlichen Politik beitrug.

Die hohe Inflation 2022–24 stellte die Kollektivvertragspolitik vor die nahezu unlösbare Aufgabe, Kaufkraft und preisliche Wettbewerbsfähigkeit in Übereinstimmung zu bringen. Sie versuchte es mit Innovationen wie zweijährigen Abschlüssen (zur Planungssicherheit), nach Einkommen differenzierten Abschlüssen (zur Konsumstärkung) und Öffnungsklauseln für Unternehmen mit hohem Personalkostenanteil (für mehr Flexibilität). Doch die im Konsens erzielten KV - Abschlüsse wurden im Nachhinein von der Spitze der Arbeitgeberseite als zu hoch kritisiert und damit die eigenen Verhandle/ innen desavouiert. Zudem wurde eine ausgleichende Senkung der Lohnnebenkosten zulasten des Staatshaushalts verlangt. Die Handlungsgrundlagen sozialpartnerschaftlicher Politik sind gefährdet, wenn diese nicht mehr in der Lage ist, Kompromisse nach innen und außen zu verteidigen und sie der Versuchung unterliegt, Kosten auf Dritte abzuwälzen.

Schwächung der Sozialpartnerschaft

In den ersten Jahrzehnten der Sozialpartnerschaft kam die Kritik primär von links: zu geringe Lohnerhöhungen und zu wenig Fortschritt in der betrieblichen Mitbestimmung, zu wenig Augenmerk auf die gesellschaftliche Gleichberechtigung von Frauen, zu geringer Stellenwert für Umwelt- und Klimaschutz. In den letzten Jahren wurde Kritik hingegen primär von rechts geübt: Die Sozialpartnerschaft wird als Bremse für dringend notwendige wirtschaftliche Reformen und die Entfaltung der Marktkräfte gesehen. Hinter der Kritik von rechter und neoliberaler Seite verbergen sich meist Partikularinteressen und mangelndes Verständnis für kollektive Lösungen, die den Anspruch haben, dem Gemeinwohl zu dienen und verbindliche Mindeststandards von Löhnen über Arbeitsbedingungen bis zu sozialer Absicherung zu setzen.

Deshalb erlebt die Sozialpartnerschaft auch ihre schwierigsten Stunden während rechter Regierungen. Etwa durch die Angriffe auf den Sozialstaat unter Schwarz - Blau ab 2000 (Pensionsreformpläne), Türkis - Blau ab 2017 (Sozialversicherung) und die derzeit drohende Koalition Blau - Schwarz, die die einseitige Durchsetzung von Kapitalinteressen zum wirtschaftspolitischen Programm erklärt.

Für die Sozialpartnerschaft bieten sich unterschiedliche Wege: Oft wird eine Konzentration auf die reine Vertretung der Interessen der Mitglieder (Lohnfindung und Arbeitsbeziehungen) vorgeschlagen, was die Sozialpartner in anderen sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen zu Lobbying-Organisationen? wie andere auch werden ließe. Dem stehen die schlechten Erfahrungen in der Teuerungskrise ebenso entgegen wie die damit verbundene Stärkung der Stimmen jener, die über größere materielle Ressourcen verfügen. Also der Industriellenvereinigung und der internationalen Konzerne gegenüber den Klein- und Mittelbetrieben, die das Rückgrat der heimischen Wirtschaft bilden. Zudem wird eine Schwächung der partizipativen Elemente der Sozialpartnerschaft den durch schwachen Parlamentarismus, rudimentäre Unabhängigkeit der Medien, prekäre Lage des öffentlichen Diskurses und fehlendes Wahlrecht für einen erheblichen Teil der Bevölkerung ohnehin bedenklichen Zustand der Demokratie weiter beeinträchtigen.

Perspektiven

Soll das Gemeinwohl weiter im Fokus der Sozialpartner bleiben, so bedarf es – gerade nach dem Scheitern der Regierungsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS – neuer Initiativen und Anstrengungen. Die Basis bilden die gesetzliche Mitgliedschaft in den Kammern, das Bekenntnis zum Ausgleich der Interessen und eine Orientierung am Gemeinwohl statt an Partikularinteressen. Notwendig sind aber vor allem das Aufgreifen der drängenden Themen der Zeit und Überlegungen, wie dabei die organisierte Zivilgesellschaft in einem offenen Dialog einbezogen werden kann.

Viele wirtschaftliche und soziale Herausforderungen warten auf gemeinsame Lösungen.

Die österreichische Industrie ist im internationalen Vergleich noch immer sehr stark und erfolgreich, hat aber bereits zwei Jahre Rezession hinter sich und erhebliche strukturelle Herausforderungen vor sich. Eine erfolgreiche sozial - ökologische Transformation erfordert rasch Umstellungen des Mobilitäts- ebenso wie des Energiesystems, einen beschleunigten Strukturwandel der Industrie und eine Erneuerung des Aus- und Weiterbildungssystems.

Die Überwindung der Schwäche des Produktivitätswachstums verlangt nach raschen Reformen, z. B. im Bildungssystem und in der Digitalisierung, aber auch in der Arbeitsmarktpolitik und der Konjunkturpolitik. Diese und viele andere Themen brauchen mutige Antworten auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Sie sind aber ohne kooperative Lösungen in den Betrieben nicht machbar. Gerade auf eine starke innerbetriebliche Sozialpartnerschaft wurde vielleicht in den letzten Jahren zu wenig Wert gelegt.

Die Sozialpartner müssen als Wissensorganisationen auf Fachwissen der Expert/innen und Erfahrungswissen der Mitglieder setzen und grundlagen- und faktenbasiert populistischen und wissenschaftsfeindlichen Tendenzen entgegentreten. Voraussetzung hierfür wären gemeinsame Werte und eine gemeinsame Vertrauensbasis jenseits (partei-)politischer Einstellungen, ein gemeinsames Verständnis makroökonomischer Kreislaufzusammenhänge, gemeinsame übergeordnete, längerfristige Orientierung und Ziele und ein Anspruch der aktiven Zukunftsgestaltung.

Angesichts der fundamentalen Zunahme der Unsicherheit in Wirtschaft und Gesellschaft sowie der immer drängenderen Krisen unseres Wirtschaftssystems wächst der Bedarf an kompetenten und verlässlichen Institutionen, die Stabilität geben und Reformen tragen. Ob die Sozialpartnerschaft in der Lage ist, an ihre große Tradition anzuschließen?

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und gekürzte Fassung des Editorials der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“, Band 50, Nr. 4. In dieser Ausgabe finden sich u. a. auch interessante Beiträge über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die ökonomische Lage der Medienbranche in Österreich sowie zum Zusammenhang von Green Finance und Treibhausgasemissionen in der EU.

Creative - Commons - Lizenz CC BY - SA 4.0: Dieser Beitrag ist unter einer Creative - Commons - Lizenz vom Typ Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Weitere Informationen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Weitere Informationen  https://awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-verwendung https://awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-verwendung

Autor/ innen

Markus Marterbauer

Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der AK Wien, Vizepräsident des Fiskalrates und Universitätslektor.

Thomas Zotter

Thomas Zotter ist Referent in der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der AK Wien.

IT - Hinweis

https://www.awblog.at/Wirtschaft/Sozialpartnerschaft-ein-zeitgemaesses-Instrument (28.2.2025) https://www.awblog.at/Wirtschaft/Sozialpartnerschaft-ein-zeitgemaesses-Instrument (28.2.2025)

Literaturverzeichnis  |  |

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.

Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen (1993): Dreißig Jahre Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, Wien

Dichatschek G. (2017): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis, und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Faulhaber Th. (1980): Die Vereinigung Österreichischer Industrieller, Wien

Gerlich P. - Grande E. - Müller W.C.(Hrsg.) (1985): Sozialpartnerschaft in der Krise, Wien

Hufer Kl.- P. (2016): Politische Erwachsenenbildung - Plädoyer für eine vernachlässigte Disziplin, Bundeszentale für politische Bildung, Schriftenreihe Bf. 1787, Bonn, 77 - 90

Karlhofer F. (1999): Verbände: Organisation, Mitgliederintegration, Regierbarkeit, in: Karlhofer F.-Talos E. (Hrsg.) Zukunft der Sozialpartnerschaft, Wien, 15-46

Karlhofer F. (Hrsg.) (2006): Arbeitnehmerorganisationen, in: Dachs H. - Gerlich P. - Gottweis H. - Kramer H. - Lauber V. - Müller W.C. - Talos E. Politik in Österreich. Das Handbuch, Wien

Karlhofer F. - Talos E. (Hrsg.) (2005): Sozialpartnerschaft, Wien

Lehmbruch G. (1985): Sozialpartnerschaft in der vergleichenden Politikforschung, in: Gerlich P. - Grande E. - Müller W.C.(Hrsg.): Sozialpartnerschaft in der Krise, Wien, 85-107

Lehmbruch G. (1996): Die korporative Verhandlungsdemokratie in Westmitteleuropa, in: Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft, H. 2/1996, 19-41

Lehmbruch G.(1998): Parteienwettbewerb im Bundesstaat, Opladen

Neuhauser G. (1966): Die verbandsmäßige Organisation der österreichischen Wirftschaft, in: Putz Th. (Hrsg.): Verbände der Wirtschaftspolitik in Österreich Berlin, 3-132

Pelinka A. (1981): Modellfall Österreich? Möglichkeiten und Grenzen der Sozialpartnerschaft, Wien

Pelinka A. (1986): Sozialpartnerschaft und Interessenverbände, in Politische Bildung H. 52/53 1986, Wien

Plasser F. - Ulram P. (2002): Das österreichische Politikverständnis, Wien

Sozialpartnerschaft -  http://www.sozialpartner.at > Sozialpartner: Geschichte, Aufgaben, Dokumente (29.9.20) http://www.sozialpartner.at > Sozialpartner: Geschichte, Aufgaben, Dokumente (29.9.20)

Schmidt M. (2000): Demokratietheorien, Opladen

Talos E. (1985): Sozialpartnerschaft: Zur Entwicklung und Entwicklungsdynamik kooperativ-konzentrierter Politik in Österreich, in: Gerlich P. - Grande E. - Müller W.C. (Hrsg.): Sozialpartnerschaft in der Krise, Wien, 41-83

Talos E. (1986): Voraussetzungen und Traditionen kooperativer Politik in Österreich, in: Stourzh G.-Grandner M. (Hrsg.): Historische Wurzeln der Sozialpartnerschaft, Wien, 243-264

Talos E. (1995): Interessenvermittlung und partikularistische Interessenpolitik in der Ersten Republik, ion: Talos E.-Dachs H.-Hanisch E.-Staudinger A. (Hrsg.): Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 1918-1933, Wien, 371-394

Talos E. (2005): Vom Siegeszug zum Rückzug, Sozialstaat Österreich 1945 - 2005, Innsbruck

Talos E. (2008): Sozialpartnerschaft. Ein zentraler politischer Gestaltungsfaktor in der Zweiten Republik, Innsbruck - Wien - Bozen

Dokumentation  |  |

Zum Autor  |  |

APS - Lehrer/ Lehramt für Volks- und Hauptschule (D, GS, GW) sowie Polytechnischer Lehrgang (D, SWZ, Bk); zertifizierter Schüler- und Schulentwicklungsberater; Lehrbeauftragter am Pädagogischen Institut des Landes Tirol/ Berufsorientierung bzw. Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für APS - Lehrer/ Landesschulrat für Tirol (1994 - 2003)

Lehrbeauftragter am Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/Aus- und Weiterbildung/ Vorberufliche Bildung (1990/ 1991- 2010/2011); Lehrbeauftragter am Sprachförderzentrum des Stadtschulrates Wien/Interkulturelle Kommunikation (2012); Lehrbeauftragter am Fachbereich für Geschichte/Universität Salzburg/ Lehramt "Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung/ "Didaktik der Politischen Bildung" (2015/ 2016, 2017)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche in Österreich A. und H.B. (2000 - 2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019)

Kursleiter an den VHSn Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg - "Freude an Bildung" (2012-2019) und VHS Tirol (2025)

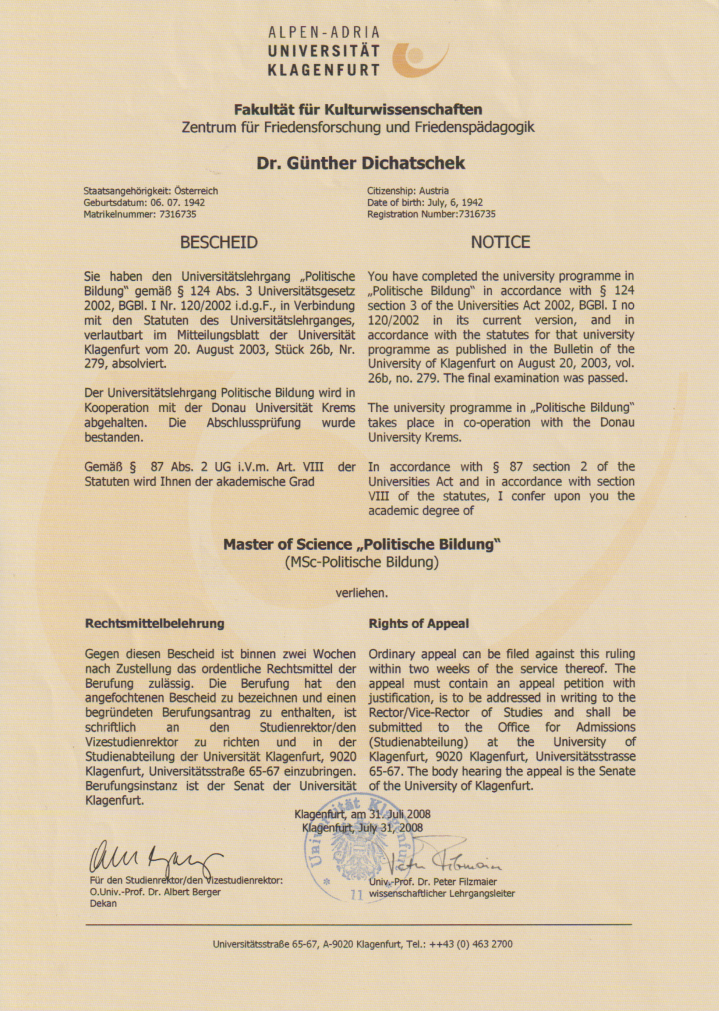

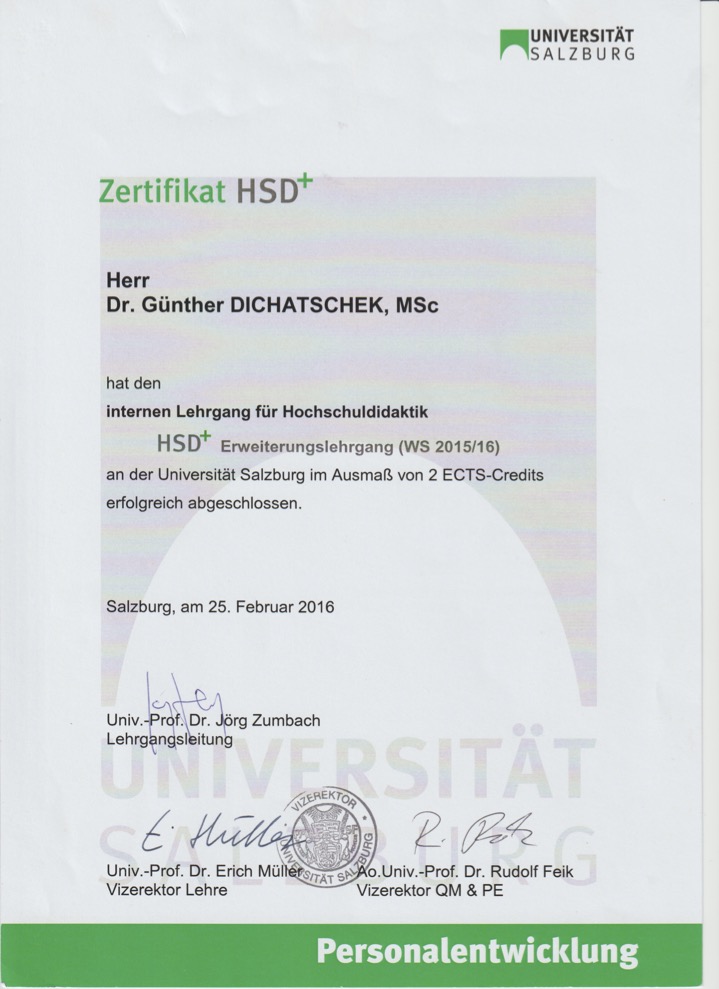

Absolvent des Instituts für Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ Master (2008), des 6. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012) - des 6. Lehrganges Interkulturelles Konfliktmanagement/ Bundesministerium für Inneres - Österreichischer Integrationsfonds/ Zertifizierung (2010), der Weiterbildungsakademie Österreich/ Diplome (2010), des 1. Lehrganges Ökumene/ Kardinal König - Akademie Wien/ Zertifizierung (2006) - der Personalentwicklung für Mitarbeiter der Universitäten Wien/ Bildungsmanagement/ Zertifizierungen (2008 - 2010) und Salzburg/ 4. Lehrgang für Hochschuldidaktik/ Zertifizierung (2015/2016) - des Online - Kurses "Digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildner_innen"/ TU Graz - CONEDU - Werde Digital.at - Bundesministerium für Bildung/ Zertifizierung (2017), des Fernstudiums Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut/ Zertifizierung (2018)

Aufnahme in die Liste der Sachverständigen für den NQR/ Koordinierungsstelle für dem NQR, Wien (2016)

|