|

Religion und Kirche

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 57c57

Christsein in der Moderne 15  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Der Beitrag behandelt aus aktuellem Anlass das vielfältige Verhältnis von Religion und Politik.

Für die Politische Bildung bildet der Bereich Religion einen Aufgabenbereich, der die Rahmenbedingungen für eine Ausübung kulturell - religiöser Praxis und Konfliktlösungen aus gesellschaftlichen Entwicklungen und Interessenslagen untersucht.

Zu beachten sind die Trennung von Religion und Staat in Europa und Aspekte einer Säkularisierung etwa im protestantischen Fundamentalismus in den USA und im Einfluss des Politischen Islams auf Institutionen.

Es geht demnach um einen Überblick über das Verhältnis von Religion und Politik in Österreich und Europa, die Religionsfreiheit als Grund- und Freiheitsrecht und deren Grenzen zu anderen Grundrechten wie Meinungs- und Pressefreiheit und im Recht auf Selbstbestimmung in einer Demokratie.

Zu beachten sind vielfältige Bewegungen des Politischen Islams. Verwiesen wird auf vorhandene Fachliteratur.

Ein Unterrichtsvorschlag behandelt die Fragestellungen im Unterricht und stellt den Kontext zur Lehrveranstaltung "Didaktik der Politischen Bildung" her.

Zu beachten sind die Fachliteratur und Ergebnisse der Jahrestagung 2019 der Interessensgemeinschaft Politische Bildung/IGPB (vgl.  http://www.igpb.at [12.11.2018]). http://www.igpb.at [12.11.2018]).

Von Interesse ist das Funkkolleg "Religion - Macht - Politik" des Hessischen Rundfunks 2018/2019 mit der Bestimmung des Verhältnisses von Religion und politischer Agenda, von Religion und Demokratie sowie dem Verhältnis zu religiösem Extremismus und Religion und Staat (vgl.  https://funkkolleg-religionmachtpolitik.de [20.1.2019]). https://funkkolleg-religionmachtpolitik.de [20.1.2019]).

Ausgangspunkt der Überlegungen des Autors sind die

- Absolvierung des Studiums der Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck (1985),

- Absolvierung der Universitätslehrgänge Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt (2008) und Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg (2012),

- Absolvierung des Lehrganges Ökumene der Kardinal König - Akademie Wien (2006),

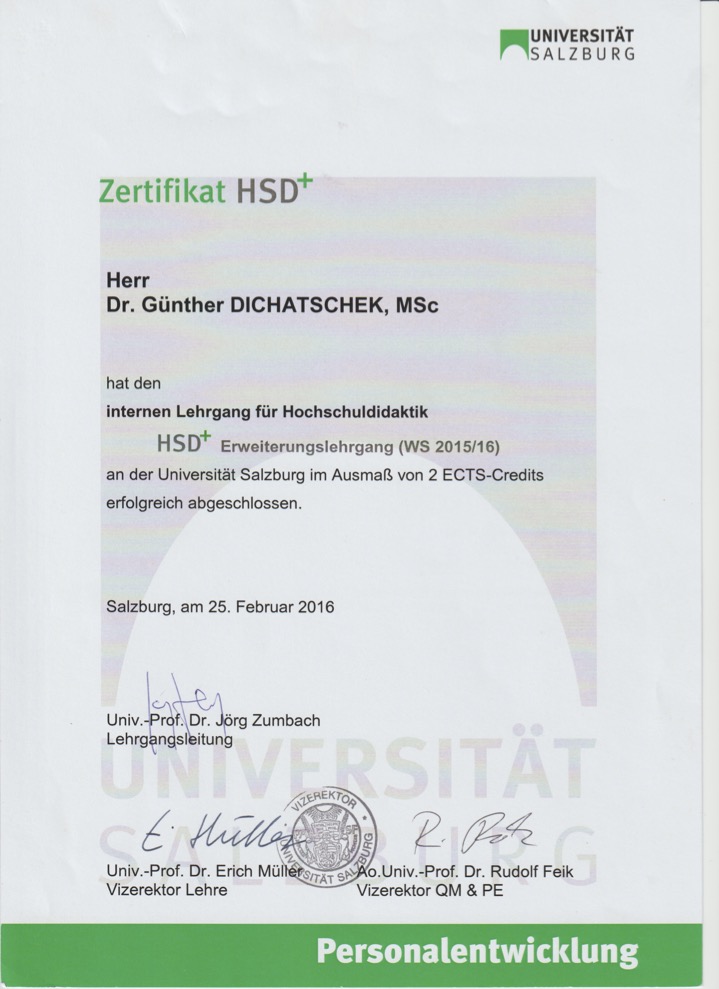

- Absolvierung des Internen Lehrganges für Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg (2016),

- Absolvierung des Grundkurses Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium/ Comenius - Institut Münster (2018),

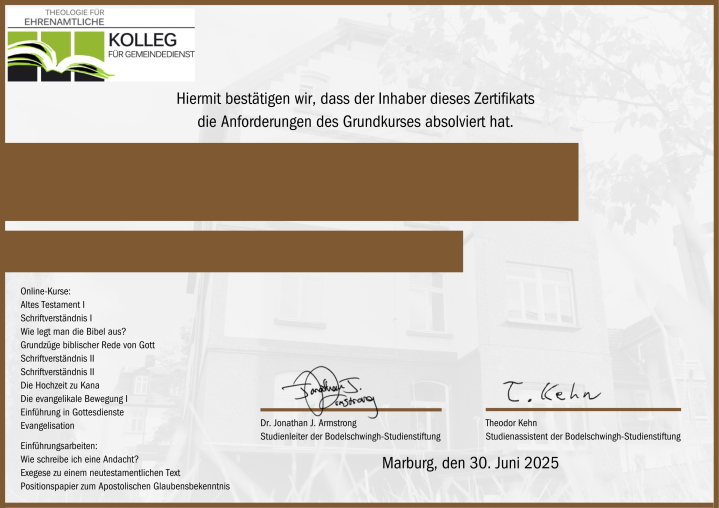

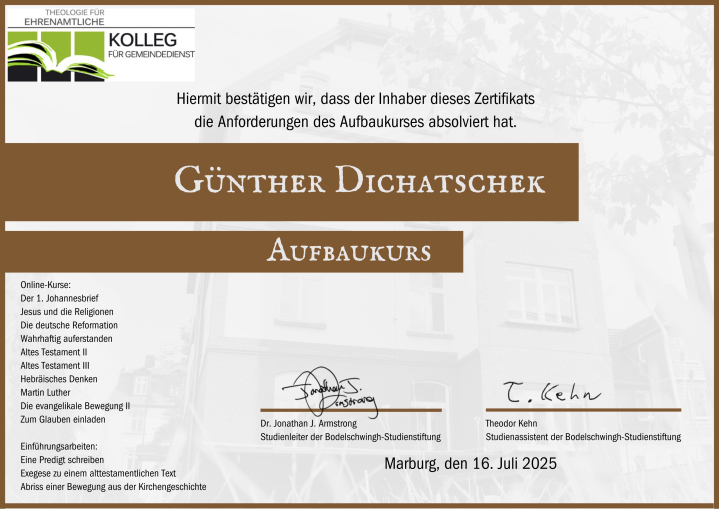

- Absolvierung der beiden Lehrgänge für Gemeindeentwicklung/ Theologie für Ehrenamtliche/ Bodelschwingh - Studienstiftung/ Marburg (2025)

- die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur (vgl. BATTKE - FITZNER - ISAK - LOCHMANN 2012; RIESEBRODT 2001; 2007; SOCKSAFSKY 2007; SCHÄFER 2008; NEVE DE 2011; KÖCHLER 2013; VOCELKA 2013; STEINBERG 2015; WEINGARDT 2010, 2016; DICHATSCHEK 2017 a,b; HAGER 2018; DEITELHOFF - LIESSMANN - BAUEROCHSE -HOFMEISTER - KÖSTES - NIEMBACH 2019 - FREUDENBERG - GOSSMANN 1995, HEILIGENHAL - SCHNEIDER 2004, BORMANN 2014).

- eigenen IT - Autorenbeiträge zum Themenbereich und

- die Beiträge der Jahrestagung 2019 der IGPB und des Funkkollegs des HR 2018/2019.

Der Beitrag umfasst in der Folge eine Gliederung in die vier Themenbereiche Religion und Politische Bildung, Religion - Macht - Politik, Tagungsbericht und Basiswissen.

Im Vordergrund steht das Interesse an einer kulturell - religiösen Kompetenz in der Politischen Bildung.

Religion und Politik in Österreich

Im Prinzip der Säkularität drückt sich heute das Selbstverständnis der Beziehung von Religion und Staat aus.

Dies zeigte sich mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und der Abschaffung der Religion in der Französischen Revolution.

Auch das Revolutionsjahr 1848 entwickelte die angestrebten Ziele.

Rigoros wird das Prinzip in Frankreich in Form der Laizität umgesetzt (vgl. 1905 das Gesetz zur vollständigen Trennung von Kirche und Staat; "Loi Combes", 6.12.1905).

Bestimmend ist die Neutralität des Staates gegenüber der Religion, der Respektierung der inneren Autonomie der Religionsgemeinschaften. Ebenso schließt nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit dies einen Verzicht der religiösen Gruppierungen auf eine direkte politische Einflussnahme mit ein.

In Österreich erfolgte dies 1781 mit dem "Toleranzpatent" von Joseph II., mit dem den Protestanten und Griechisch - Orthodoxen die Religionsausübung im private Raum gestattet wurde. 1867 wurde im Staatsgrundgesetz Artikel 14 dies verfassungsrechtlich kodifiziert. 1961 erfolgte unter Mitwirkung evangelischer Politiker - Heinrich Drimmel und Bruno Pittermann - die Beschlussfassung des "Protestantengesetzes" als "Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche".

Aus historischen Gründen genießt das Christentum in Europa - in Österreich vor allem die Römisch - Katholische Kirche - eine privilegierte Stellung (vgl. KÖCHLER 2013, 5 mit dem Hinweis auf den Widerspruch zu jeweiligen Verfassungsgrundsätzen).

Zu verweisen ist auch auf ein Staatskirchentum etwa in Großbritannien und Dänemark sowie eine Theokratie im islamischen Iran.

1.1 Zur Entwicklung des Konkordats in Österreich  |  |

Das Konkordat als völkerrechtlich verbindliches Abkommen zwischen dem Staat und dem Heiligen Stuhl weist auf die Situation der Römisch-Katholischen? Kirche als politischen Akteur hin.

- 1855 Konkordat mit Franz Joseph - privilegierte Stellung in Eherecht und Schulwesen

- 1870 - einseitige Kündigung durch Österreich

- 1874 - Aufhebung des Konkordats durch das "Katholikengesetz" - staatlicher Vorrang in Erziehung und Eherecht

- 1933 - Versuch einer Einflussnahme über die Christlich-Soziale? Partei unter Ignaz Seipel

- Verbot politischer Tätigkeit katholischer Priester

- Konkordat unter Engelbert Dollfuss mit Bestimmungen bis heute

- 1938-1945 - Aussetzung während der NS-Zeit?

- 1957 - Anerkennung des Konkordats durch die Republik Österreich mit mehrfacher Adaptierung in Verträgen mit dem Heiligen Stuhl in den sechziger Jahren (Einstellung bzw. Abberufung an staatlichen Einrichtungen, Stellungnahme ohne Vetorecht bei Bischofsernennungen)

Neue interkulturelle Realitäten durch Migration und EU - Binnenwanderung stellen Grundsätze eines säkularen Staates in Frage bzw. werden missachtet.

- Besonders gilt dies bei geäußerten Forderungen nach einer adaptierten Form des Islams.

- Es fragt sich, ob religiöse Identität und damit wesentliche Prinzipien einer Religion Angelegenheit des Staates und der Politik wären.

Zu beachten ist politische Instrumentalisierung.

- Vorurteile werden geschürt, Fehlinformationen verbreitet.

- Vor allem schüren unsachliche Debatten Ängste, etwa im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Frankreich 2017 und gefährden den Religionsfrieden. Mitunter kommt es zu Tabubrüchen.

1.3 Dialogfähigkeit  |  |

Sorgen um eine christliche Identität Europas werden mitunter von Politikern_innen geäußert, die selbst am religiösen Leben kaum oder gar nicht beteiligt sind. In Österreich reagieren eher zögerlich die kirchlichen Gemeinschaften auf solche Tendenzen (Stand 2018).

Hilfreich sind Stellungnahmen zu einer Wichtigkeit des Dialogs zwischen den verschiedenen Religionen (vgl. den Aufgabenbereich des konfessionellen Religionsunterrichts, der jeweiligen Lehrerbildung, kirchlicher Erwachsenenbildung und der Begleitung interkultureller Projekte im Berufsleben, in der Jugend- und Frauenarbeit, im Medienbereich und der Politischen Bildung).

Richtschnur einer Gesprächskultur und Dialogfähigkeit ist der Artikel 9(1) der "Europäischen Menschenrechtskonvention" (vgl. "Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten"; für Österreich BGBL Nr. 210/1958, BVG BGLB Nr. 59/1964, mit Folgegesetzen und Zusatzprotokollen).

1.4 Religionsfrieden im 21. Jahrhundert  |  |

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt sich eine eigenartige Entwicklung, einerseits mit einer zunehmenden Marginalisierung der christlichen Religion und andererseits mit einer politisch gesteuerten Behauptung christlicher Identität (vgl. für Österreich POLAK - SCHACHINGER 2011, 191-219).

Wesentlich erscheint für die Politische Bildung mit ihren Teilbereichen die (Heraus-)Forderung nach Interkultureller Kompetenz und einer Gesprächskultur (vgl. die IT - Autorenbeiträge  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Politische Bildung, Interkulturelle Kompetenz). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Politische Bildung, Interkulturelle Kompetenz).

Für Österreich gelten beispielgebend zur Sicherung des Religionsfriedens und damit zur politischen Stabilität die Aktivitäten von Kardinal Franz König im interreligiösen Dialog und die Bemühungen des "Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich", besonders mit dem "Sozialwort" (2003) (vgl.  http://www.oekumene.at/dokumente > auch das Nachfolgeprojekt "Sozialwort 10+"[18.2.2019]). http://www.oekumene.at/dokumente > auch das Nachfolgeprojekt "Sozialwort 10+"[18.2.2019]).

2 Religionsfreiheit - Grenzen zu anderen Grundrechten  |  |

Von Interesse ist die Rückkehr der Religion als politische Kraft. Kontrovers werden der Stellenwert von Religion für die Politik und religiöse Rechte diskutiert.

Die Auffassung, die christlich - abendländische Kultur - in Form der Religion - sei das Fundament einer europäischen Gesellschaft und der politischen Nation, wird durch Erosionsprozesse der organisierten Religion und religiösen Pluralismus in Frage gestellt.

- Für Österreich ist der Rückgang der römisch-katholischen Bevölkerung von 87,4 Prozent 1971 auf knapp 71 Prozent 2001 und die Zunahme von Personen ohne religiöses Bekenntnis von 4,3 Prozent 1971 auf 16 Prozent 2001 von Bedeutung.

- Die Evangelischen Kirchen haben prozentuell den größten Mitgliederschwund aufzuweisen. Sie verkleinern sich von knapp 6 Prozent 1971 auf 4,7 Prozent 2001(vgl. den Rückgang um gut 20 Prozent).

- Die Islamische Glaubensgemeinschaft hat den größten Zuwachs. Von 1971 bis 2011 hat sie sich um mehr als das Dreifach gesteigert.

- Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und Austritten hat die Römisch - Katholische Kirche in den letzten Jahren ca. 800 000 Mitglieder verloren. Die Evangelischen Kirchen verloren rund ein Viertel im selben Zeitraum.

Die Entwicklung zeigt sich in den Debatten um

- religiöse Werte und religiöse Symbole,

- die Anerkennung bzw. das Verbot bestimmter Glaubensgemeinschaften,

- Fragen der Religionsfreiheit und

- Rechte Konfessionsloser und Atheisten.

2.3 Religionsfreiheit  |  |

Garantiert und völkerrechtlich kodifiziert wird die Freiheit der Dimensionen von Religion.

- individuell (Recht auf Glauben),

- kollektiv (Religionsgemeinschaften, religiöse Handlungen) und

- institutionell (Gründung von Institutionen, selbständige Regeln/Kirchenrecht, Ordnungen)

in den Dokumenten der UNO/ UNO - Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 1966 sowie dem EU - Vertrag von Lissabon 2001 und nationalen Verfassungen.

In Österreich wurde Religionsfreiheit

- bereits im Staatsgrundgesetz 1867, im Staatsvertrag/ Friedens- von St. Germain 1919 und im Bundesverfassungsgesetz (BVG) i.d.g.F. mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 9, Absatz 1, formuliert.

- Negative Religionsfreiheit bedeutet, dass Personen das Recht haben, ihren Glauben geheim zu halten bzw. eine Glaubensgemeinschaft zu verlassen und/ oder sich einer anderen Glaubensgemeinschaft anzuschließen. Ebenso gehört dazu keinen Zwang zu religiösen Praktiken, Handlungen und Feierlichkeiten auszuüben.

Die unterschiedlichen Aspekte betreffen demokratische Standards.

Es kann zu Konflikten mit anderen Freiheitsrechten, etwa dem Recht auf freie Meinungsäußerung, Selbstbestimmung und Versammlungsfreiheit kommen. Damit kommt es zur Abwägung staatlicher Institutionen und der Gesellschaft, konkurrierende Freiheitsrechte gegeneinander rechtlich abzustimmen.

2.5 Religiosität vs. Gemeinschaften  |  |

Der dritte und letzte Block der "Europäischen Wertestudie" der Universität Wien (2018) erhob eine Entkoppelung (Trennung) der Religiosität von Gemeinschaften.

- Zwei Drittel der Österreicher verstehen sich als religiöse Menschen. Die persönliche Religiosität entkoppelt sich (trennt sich) aber von den Religionsgemeinschaften.

- Das religiöse Selbstverständnis ist unverändert hoch und stabil.

- 63 Prozent bezeichnen sich als religiös. 29 Prozent geben an, keine religiöse Person zu sein und vier Prozent bezeichnen sich als überzeugte Atheisten.

- Stabil bleibt die weltanschaulich-kognitive Dimension. 73 Prozent geben an, an Gott zu glauben (vgl. 1990 waren es 77 Prozent).

Die Kirchenmitgliedschaft wird kontinuierlich geringer. 2008 gehörten 73 Prozent der Römisch-Katholischen? Kirche an, 2018 sind es 63 Prozent. Vielfältig wird die Religiosität in Österreich durch den Zuwachs von orthodoxen und muslimischen Personen. Die Zahl der Konfessionslosen wächst.

Die Religion verliert an Bedeutung.

- Gaben 1990 römisch - katholische, evangelische und orthodoxe Christen zu 50 Prozent an, mindestens einmal im Monat den Gottesdienst zu besuchen, waren es 2018 36 Prozent.

- Religion verliert kontinuierlich ihre Bedeutung als Praxis, die das Leben prägt.

- Man beschäftigt sich vielmehr mit der Frage der Zustimmung des Glaubens an religiöse Vorstellungen und Lehren.

IT - Hinweis

Projekt Wertestudie/ Universität Wien

https://www.werteforschung.at/projekte/europaeische-wertestudie/ (5.11.2018) https://www.werteforschung.at/projekte/europaeische-wertestudie/ (5.11.2018)

3 Länderbericht Österreich  |  |

Österreich als katholisches Land hat eine vielfältige religiöse Landschaft mit 16 staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften (vgl. VOCELKA 2013).

Die staatliche Anerkennung beinhaltet eine eigene Rechtspersönlichkeit mit dem Recht des Schutzes und der Anerkennung der Amtsträger_innen, eigener Rechtsnormen und rechtlich-organisatorischen Strukturen (etwa Verwaltung/Gremien, Kirchenrecht, Ordnungen, Feiertagsordnung), eigener Bauten und Räumlichkeiten, eigener religiöser Veranstaltungen und eigener Bildungseinrichtungen von Kindergarten bis zu universitären Bildungseinrichtungen. Die Einrichtung der Militärseelsorge, der Kranken- und Anstaltenseelsorge, der Hochschulgemeinden und des staatlich anerkannten Religionsunterrichts beinhaltet auch ökumenische Aspekte.

Interessante Konstrukte sind das 2000-2003 erarbeitete " Sozialwort" des "Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich" mit Stellungnahmen zu allen Bereichen des politisch-sozialen Lebens (vgl.  http://www.oekumene.at/dokumente [12.11.2018]). http://www.oekumene.at/dokumente [12.11.2018]).

2009 erfolgte staatliche Anerkennung der Zeugen Jehovas, 2013 erfolgte die staatliche Anerkennung der "Freikirchen in Österreich" (vgl.  https://www.freikirchen.at [12.11.2018]). 2016 trat das neue Islamgesetz als Nachfolge des Gesetzes aus dem Jahre 1912 in Kraft. https://www.freikirchen.at [12.11.2018]). 2016 trat das neue Islamgesetz als Nachfolge des Gesetzes aus dem Jahre 1912 in Kraft.

2013 fand in Österreich ein "Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien" erfolglos statt (56 673 Stimmen, 0,89 Prozent der Stimmberechtigten).

4 Unterrichtsbeispiel  |  |

Das folgende Unterrichtsbeispiel soll den Kontext zur "Didaktik der Politischen Bildung" herstellen und den Bezug zur Thematik Religionsfreiheit und Säkularität verdeutlichen (Stand 2018).

Alter ab 7. Schulstufe

Lehrplan Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung/ GSP

- Unterrichtsprinzipien - Politische Bildung und Interkulturelles Lernen

- Sekundarstufe I - historische und politische Kompetenz an Hand eines konkreten Themas

- Sekundarstufe II - Ursachen, Unterschiede und Funktionen von Religionen und Ideologien

Themenstellungen

- Religionsfreiheit vs. Säkularität - Anwendung in Staaten (Trennung von Kirche und Staat, Staatskirchentum, Theokratie, Laizismus)

- Konfliktbereiche - Kooperation

Annäherung an das Thema

- Kirchenvolksbegehren 2013 zum Verhältnis Religion und Staat in Österreich

- Rolle von Religion im Staat

Didaktische Hinweise

- Erweiterung des Verständnisses für beide Begriffe

- Gegenwartsbeispiele

Unterrichtsablauf

- Schritt 1 - Religionsfreiheit - gesetzliche/völkerrechtliche Grundlagen - Einzel- bzw. Partnerarbeit - Diskussion im Plenum

- Schritt 2 - Säkularität - Verhältnis von Religionsgemeinschaften zum Staat/Gesetze-Interne Organisation-Kontexte?

- Schritt 3 - Religionsrechte vs. Grundrechte - Konfliktbereiche-Minderheiten/Diaspora-Gleichberechtigung? von Mann und Frau

- Schritt 4 - Zusammenfassung - Reflexionsphase

- Schritt 5 - Dokumentation

Andere Unterrichtsbeispiele können etwa die Themenbereiche "Religiöse Vorstellungen ", "Religiöse Karikaturen" oder "Kirchenprivilegien" abdecken.

Zu überlegen sind fächerübergreifende Projekte im Rahmen von standortbezogener Schulentwicklung mit D, GW, GSP und Religion (vgl. BATTKE -FITZNER - ISAK - LOCHMANN 2002).

Teil II Funkkolleg  |  |

Initiatoren des Funkkollegs 2018/ 2019 des HR sind

- hr INFO,

- Hessisches Kultusministerium,

- Leibniz - Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK),

- Hessischer Volkshochschulverband und

- Goethe Universität Frankfurt/ M.

5 Themen des Funkkollegs/ Auswahl  |  |

Im Folgenden werden ausgewählt vom Autor 16 Themenbereiche verkürzt vorgestellt. Ergänzt werden sie teilweise mit Hinweisen auf IT -Autorenbeiträge bzw. Literaturhinweisen aus der Politischen Bildung.

Ausgangspunkt der Auswahl ist die Tätigkeit als politischer Bildner und Lehrerbildner.

5.1 Fragestellungen  |  |

Das Funkkolleg stellt Fragen nach

- dem Verhältnis von Religion und Politik und dem jeweiligen Stellenwert,

- dem Verhältnis von Religion und Demokratie,

- der Rolle der Religion und Extremismus,

- dem Verhältnis von Glaube und Politik sowie

- Religion und Staat, damit nach Macht.

5.2 Themenbereiche  |  |

24 Themen des Funkkollegs umfassen als Schwerpunkt die Bereiche Religion, Macht, Politik und Religion - Macht - Politik.

- Religion

- Die Aura des Heiligen - Warum Religion Macht über den Menschen hat

- Religion macht stark-Glaube und Psychologie

- Das Kreuz als Folklore - vom verschwinden christlicher Glaubensbindung

- Faszinierend und anders: der Islam

- 0hne Gott fehlt nichts: Leben ohne Religion

- Ersatzreligionen: Fußballgott und vegane Erlösung

- Macht

- Herrschaftsanspruch: Religionen und ihr Verhältnis zur Macht

- Gott ist doch kein Mann

- Töten im Namen Allahs - Radikalisierung muslimischer Jugendlicher

- Von guten Mächten - die Sprengkraft des religiösen Pazifismus

- Politik

- Scharfe Trennung - klare Verhältnisse Frankreichs Laizismus

- Halbherzige Trennung: Deutschland und seine Kirchen

- Russland: Putin und der Patriarch vereint zu alter Größe

- Fromme Scharfmacher: die US - Evangelikalen und die Politik

- Gottesstaat als Sicherheitsrisiko: Iran

- Ein Volk, ein Land? Israel und jüdische Identität

- China: Kein himmlischer Friede

- Krieg im Namen der Religion: Syrien

- Krieg im Namen der Religion: Balkan

- Krieg im Namen der Religion: Mali und Nigeria

- Religion - Macht - Politik

- Der Mensch spielt Gott: neue Schöpfung durch Technik

- Vermitteln, verleiten, polarisieren: Religiöse Kräfte in der Politik

- Reformatoren gesucht- der Islam im 21. Jahrhundert

- Die Macht des Heiligen - im Dienst der Politik

Naturerscheinungen am Sternenhimmel, bewegende Musik oder ein sakraler Raum mit Kerzenlicht können besinnliche Eindrücke erfahren lassen. Menschen interpretieren mitunter solche Eindrücke als spirituelle Erlebnisse, als Hinweise auf etwas Heiliges, eine höhere Macht, eines Gottes.

Religionen verleihen solchen Erfahrungen Ausdruck.

- Es ergeben sich Fragen, die sonst nicht beantwortet werden.

- Es wird Halt und Orientierung gegeben. Religionen wird so wichtig, auch für Menschen ohne religiöse Gemeinschaft.

- Religion gewinnt Macht bzw. Einfluss so über Menschen, die auch missbraucht werden kann.

Neben den alltäglichen Erfahrungen gibt es - je nach Gesellschaftsform - eine informelle religiöse Praxis, eine Vergemeinschaftung von Gläubigen und Hilfestellungen der Religion bei der Lebensbewältigung.

Was Religion ist wird entweder beschrieben,

- was Religion ist (substanzielle Bedeutung) oder

- was Religion für den Einzelnen bzw. die Gesellschaft leistet (funktionale Bedeutung).

- Damit ergibt sich Religiosität in ihren verschiedenen Erscheinungen.

Literaturhinweis

Deitelhoff N. u.a. (Hrsg.)(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/ Ts., 11-19

5.2.1 Sakralisierung von Macht  |  |

Religiöse Gemeinschaften und ihre Führerpersönlichkeiten sind in der Geschichte immer wieder Verbindungen mit politischen Ideologien eingegangen. Bis heute ist dieses Phänomen vorhanden.

- Einzelne Traditionen werden benützt, um Macht, Herrschaft, auch Rebellion und Gewalt zu legitimieren. Religiöse Interpretationen werden ausgeblendet(vgl. den Umgang mit dem Fundamentalismus).

- Religion und Politik zeigt sich aktuell im Verhältnis der Orthodoxen Kirchen in ihrem jeweiligen Land zum Herrschaftssystem.

Literaturhinweise

Joas H.(2017): Die Macht des Heiligen - Eine Alternative zur Geschichte der Entzauberung, Frankfurt/ M.

Schäfer H.(2008): Kampf der Fundamentalismen. Radikales Christentum, radikaler Islam und Europas Moderne, Frankfurt/M.

Die Zahl der Menschen, die ohne Religion leben, nimmt zu und bildet eine vielschichtige Szene.

- Es gibt Weltanschauungsgemeinschaften, die bewusst rational denken und hohe ethische Ansprüche haben.

- Die vielen unorganisierten konfessionslosen Menschen ergeben eine vielfältige Gesellschaft, etwa

- vom formalen Kirchenmitglied, das nicht an Gott glaubt,

- den Religions- bzw. Kirchenkritikern,

- Menschen, die an eine Wiedergeburt glauben,

- Menschen, die an eine unbestimmte höhere Macht glauben bis zum

- überzeugten Atheisten.

Die sog. "neuen Atheisten" verfolgen offensiv einen antireligiösen Kurs und betreiben Öffentlichkeitsarbeit(vgl. FAZ vom 22.3.2009,  http://www.faz.net/aktuell/politik/giordano-bruno-stiftung-die-agenda-des-neuen-atheismus-1926867.html [11.2.2019]). http://www.faz.net/aktuell/politik/giordano-bruno-stiftung-die-agenda-des-neuen-atheismus-1926867.html [11.2.2019]).

Literaturhinweis

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.)(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/ Ts., 48-57

5.2.3 Verhältnis Staat und Kirchen  |  |

Für Österreich gilt die Publikation des Forum Politische Bildung, Informationen zur Politischen Bildung Nr. 37/2013, "Religion und Politik" als grundlegende Arbeit zum Verhältnis Religion und Politik.

Ebenso nimmt sich die "Interessensgemeinschaft Politische Bildung/ IGPB" in ihrer Jahrestagung 2019 der Thematik an(vgl.  http://www.igpb.at [11.2.2019]). http://www.igpb.at [11.2.2019]).

"Das Weib schweige in der Gemeinde" schrieb Paulus an die Korinther. Bis heute sind Frauen im Altarraum, in den Moscheen und in den Synagogen weltweit eine Ausnahme. Gewalt wird im Namen von Religion gegen Frauen ausgeübt, Gehorsam von Frauen wird mit heiligen Schriften belegt und Gott als mächtige Vaterfigur verehrt.

Das Funkkolleg stellt die zentrale Frage nach den Gründen, warum die Frau das beherrschte Wesen in den Religionen sei. Warum haben die Religionen patriarchale Strukturen, zudem über Jahrhunderte stabilisiert?

Gläubigen Christinnen, Musliminnen und Jüdinnen ist der Zugang zu geistlichen Ämtern in weiten Teilen der Welt verwehrt (vgl. die Ausnahmen in der Altkatholischen Kirche, in Evangelischen und Anglikanischen Kirchen).

Das Recht auf Scheidung wird ihnen abgesprochen, ihre Aussagen vor Gericht werden nicht als vollwertig angesehen (vgl. Menschenrechte vs. Praktiken mit religiösem Hintergrund).

In den Religionen gibt es über Jahrhunderte tradierte Vorstellungen über die Rollenbilder von Frauen und Männern. Insbesondere hochqualifizierte Frauen erwarten auch im religiösem Leben Gleichberechtigung im Verhältnis der Geschlechter.

Literaturhinweise

Auga U.(2014): Erfindungen von Sünde und Geschlecht, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft 52/2014, >  http://www.bpb.de/apuz/197973/erfindungen-von-suende-und-geschlecht?p=0 (11.2.2019) http://www.bpb.de/apuz/197973/erfindungen-von-suende-und-geschlecht?p=0 (11.2.2019)

Socksafsky U.(2007): Religion und Emanzipation - Kein Widerspruch?, in: Kadelbach St. - Parhisi P.(Hrsg.): Die Freiheit der Religion im europäischen Verfassungsrecht, Baden - Baden, 111-122

5.2.5 Religiöse Radikalisierung  |  |

Immer wieder radikalisieren sich Jugendliche, auch im Namen von Religion.

Anwerbung im schulischen Umfeld, Wertschätzung in religiösen Gemeinschaften und eigene Diskriminierungserfahrungen erleichtern Radikalisierungstendenzen Heranwachsender.

Zunächst geht es um das Erkennen und in der Folge Erfassen Gefährdeter.

- Der Blick hat sich auf Gruppierungen zu richten, die anwerben(könnten).

- Wissen, Kenntnisse, Haltungen und Deeskalisierungsmethoden in Verbindung mit sozialen Akteuren bzw. Agenturen erleichtern Präventionsmaßnahmen (vgl. IT-Autorenbeitrag?

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Projekt Gewalt in der Schule). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Projekt Gewalt in der Schule).

Wünschenswert wären EU - Projekte/ ERASMUS + zur Gewaltprävention in allen vier Bildungsbereichen (Primarstufe, Sekundarstufe, tertiärer und quartärer Bereich). Der Blick in die EU erweitert Betrachtungsweisen und Handlungsmöglichkeiten.

Literaturhinweis

Neumann P.(2015): Radikalisierung, Deradikalisierung und Extremismus, online unter  http://bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/211827/die-begriffe-radikalisierung-deradikalisierung-und-extremismus (11.2.2019) http://bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/211827/die-begriffe-radikalisierung-deradikalisierung-und-extremismus (11.2.2019)

5.2.6 Religiöser Pazifismus  |  |

Von Interesse ist der Beitrag der Religionen zum Frieden, die Vorgangsweisen (Wege) und der Widerstand zu Gewalt.

- Während die Kirchen dem NS - System kaum etwas entgegenzusetzen hatten, entstand ein Widerstand einzelner Christen aus ihrem Glauben heraus (vgl. Dietrich Bonhoeffer, Helmut James Graf von Moltke, Alfred Delp).

- Ende der achtziger Jahre haben die christlichen Kirchen zur friedlichen Revolution in der DDR maßgeblich beigetragen.

Immerhin ist das Jahr 2018 das Gedenkjahr des Ende des Ersten Weltkrieges, in der Folge mit diktierten Friedensschlüssen und dem Ende der Monarchien (vgl. die bis dahin vorhandene Verbindung vom Thron und Altar).

- Vor 400 Jahren brach der Dreißigjährige Krieg aus, der mit der Vermischung und Instrumentalisierung von Religion und Politik eine Zerstörung von Europa brachte.

- 1938 wurde Österreich in das Dritte Reich angeschlossen (vgl. die Begeisterung und Zustimmung religiöser Akteure und Führungspersönlichkeiten).

Demgegenüber stehen religiöse Gruppierungen.

- Die Brüder von Taize bemühen sich seit rund sieben Jahrzehnten als protestantische Initiative um Versöhnung, Frieden und ökumenische Spiritualität.

- Im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils entstand 1968 die Friedensarbeit von Sant' Egidio als katholische Laienorganisation. Diese hat bereits in mehreren Bürgerkriegssituationen - siehe etwa in Mosambik - erfolgreich zwischen den Konfliktparteien vermittelt.

Zu erwähnen sind auch die zivilen Friedensdienste der Evangelischen Kirche und Katholischen Kirche in Deutschland.

Literaturhinweise

Weingardt M.(2010): Religion Macht Frieden. Das Friedenspotential von Religionen in politischen Gewaltkonflikten, Stuttgart

Weingardt M.(2016): Frieden durch Religion? Das Spannungsverhältnis zwischen Religion und Politik, Gütersloh

5.2.7 Laizismus in Frankreich  |  |

1905 wurde in Frankreich die strikte Trennung von Religion und Staat eingeführt.

- Es ging um das Überleben einer demokratischen Republik.

- Eine Monarchie sollte wieder eingeführt werden.

- Die Verknüpfung mit der katholischen Kirche war besonders eng am Lande.

- Die Regierung führte demgegenüber das laizistische Prinzip ein(vgl. den Begriff des französischen Pädagogen Ferdinand Buisson, der damit 1871 schon einen religionsfreien Unterricht bezeichnete).

Religion stand 1989 bei der ersten Kopftuch - Affäre zur Diskussion.

- Ab diesem Zeitpunkt ist die Frage, ob der Islam als zweitwichtigste Religion im Lande mit den Werten der Republik vereinbar sei.

- Mit den Anschlägen von Paris und in der Provinz spalteten sich die Meinungen in Anhänger einer offenen, inklusiven Laizität und in Anhänger einer strikten Auslegung des Gesetzes von 1905.

- Besonders die Schule ist ein sensibler Ort geworden, weil auch hier religiöse Symbole, Kleidungsstücke und religiöse Äußerungen verboten sind. Aktuell wurde die Problematik durch die hohe Anzahl muslimischer Lernender, die durch ein Kopftuch ihre Religion nach außen anzeigen.

Der heutige Präsident Emmanuel Macron scheint eine neue Religionspolitik zu wollen.

- Der Beitrag der Religionen für den bürgerlichen Staat soll stärker geschätzt werden.

- Es gibt die Aufforderung an die katholische Kirche und muslimische Bürger, sich für die Belange der Republik stärker einzusetzen(vgl. auch die Kritik in Frankreich).

Literaturhinweise

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.)(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/ Ts., 110-118

Kimmel A. - Uterwedde H.(Hrsg.)(2012): Länderbericht Frankreich, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1264, Bonn

Magro J.-M.(2016): Burkini ja, Krippe nein?, in: DIE ZEIT Nr. 51/2016, 9.12.2016, online  https://www.zeit.de/2016/51/laizismus-frankreich-islamisten-religion-trennung-kritik (12.2.2019) https://www.zeit.de/2016/51/laizismus-frankreich-islamisten-religion-trennung-kritik (12.2.2019)

Steinberg R.(2015): Kopftuch und Burka. Laizität, Toleranz und religiöse Homogenität in Deutschland und Frankreich, Baden-Baden?

5.2.8 Russland - Staat und Kirche  |  |

Nach der russischen Verfassung sind Staat und Kirche getrennt. In der Realität bilden bei eine enge Allianz.

- Die Kirchenführung unterstützt die politische Führung öffentlich.

- Im Gegenzug erhält die Kirchenführung Privilegien.

- Werte der Russisch - orthodoxen Kirche sind zu einer Art Ideologie des russischen Staates geworden.

- Dies gilt als Gegenmodell zum Westen.

- Am Beispiel der Ukraine zeigt sich der der lange Arm der Orthodoxie, hier im Konflikt zwischen dem Patriarchen von Moskau und Konstantinopel.

IT - Autorenhinweis

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Sowjetunion http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Sowjetunion

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Internationale Politik, Kap. 2.5: Ukraine - Konflikt http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Internationale Politik, Kap. 2.5: Ukraine - Konflikt

Literaturhinweis

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.)(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/Ts., 129-138

5.2.9 US - Evangelikale und Politik  |  |

"One Nation under God" ist einer der wichtigsten Grundsätze der Religionsfreiheit in der US - Verfassung. Allerdings bedeutet dies keineswegs eine klare Trennung von Religion und Staat. Glaube und Religion sind wichtige Stützen der US - Gesellschaft.

- Die Kirchen erfüllen eine wichtige soziale Aufgabe, da der Staat soziale Problembereiche nicht auffängt.

- Kirchen springen mit ihrem sozialen Engagement in diese Lücke (vgl. etwa Hilfestellung und Unterstützung in Katastrophenfällen, Bildungsproblemen, Zivilgesellschaft, Beratungsstellen, Krankenhäuser, Altersheime).

Die großen evangelikalen Kirchen versuchen ihren Einfluss auf die Politik geltend zu machen (vgl. beispielhaft Abtreibung).

Trotz Religionsfreiheit ist ein atheistischer oder muslimischer Präsident in den USA kaum vorstellbar. Die USA sind historisch stark christlich geprägt.

IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz, Kap. 8.17 Landeskunde USA http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz, Kap. 8.17 Landeskunde USA

Literaturhinweis

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.)(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/ Ts., 139-147

5.2.10 Iran - Gottesstaat  |  |

Mit dem Sturz des Schah von Persien 1979 wurde erstmals in der Moderne ein "Gottesstaat"(Theokratie) errichtet. Die "Islamische Republik Iran" gilt offiziell als politisches System als "Herrschaft des Rechtsgelehrten".

Der Iran sieht in seinem politischen System zwar vor, dass das Land eine gewählte weltliche Regierung hat, an der Spitze des Staates steht jedoch ein schiitischer Geistlicher("Revolutionsführer"), der über uneingeschränkte Macht verfügt.

Gegenwärtig existiert die iranische "Mullahkratie" 40 Jahre.

- Zwar verbreitete sich die Revolution nicht, allerdings gilt der Iran als eine Bastion im Nahen Osten mit wachsendem Einfluss, auf die Politik im Irak, Syrien, Libanon, Palästina und im Jemen.

- Als erklärter Feind Israels(und der USA) birgt der Iran ein Gefahrenpotential.

- Innenpolitisch hat das System Macht, Geld und Waffen. Die Bevölkerung geht jedoch auf Distanz, die Moscheen sind so leer wie in keinem Land der Region.

IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Iran http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Iran

Literaturhinweis

Deitelhoff N. u.a. (Hrsg.) (2019): Mächtige Religion, Schwalbach/ Ts., 148-157

5.2.11 Israel - jüdische Identität  |  |

1948 rief David Ben Gurion die Unabhängigkeit Israels aus. Nach fast 2000 Jahren der Diaspora hatte das jüdische Volk wieder einen Staat.

Allerdings hat Israel bis heute keine Verfassung.

- Eine Definition des jüdischen demokratischen Staates fehlt.

- Beklagt wird, dass Israel das einzige westliche Land sei, in dem Juden nicht so leben können wie sie wollen, denn die Strenggläubigen bestimmen wichtige Bereiche des Lebens.

- Staatliche Eheschließungen gibt es nicht.

- Die Strenggläubigen haben im Parlament großen politischen Einfluss durch eigene Parteien.

- Am Sabbat sind weitgehend die Geschäfte geschlossen.

- Öffentliche Verkehrsmittel fahren ebenfalls nicht.

- In Israel hat alles religiöse Wurzeln.

Die jüdische Siedlungsbewegung im besetzten Westjordanland begründet ihre Aktivitäten religiös.

- Das Land vom Jordan bis zum Mittelmeer sei den Juden in der Bibel versprochen worden.

- Die Rechte der Palästinenser seien daher nachrangig.

- Die Flagge, das Staatswappen und die Hymne haben ebenfalls religiöse Wurzeln.

- Rund 20 Prozent der Bevölkerung sind nicht jüdisch.

- Verschärft wird die Problematik durch den Entwurf eines "Nationalgesetzes", wonach jüdische Gemeinden Menschen auf Grund ihrer Religion oder Nationalität ausschließen dürfen.

Arabisch soll künftig nicht länger Amtssprache sein.

Literaturhinweise

Alterman E.(2019): Peace Now. Die Kritik jüdischer US-Bürger? an Netanjahu, in: Le Monde diplomatique Nr. 2/2019, 1, 6

Dachs G.(2016): Länderbericht Israel. Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10000, Bonn

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/Ts., 158-167

IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Nahost - Konflikt http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Nahost - Konflikt

5.2.12 China - Verfolgung von Religionen  |  |

Offiziell herrscht in der VR China Religionsfreiheit, aber in der Realität geht die Regierung gegen Religionen vor. Staats- und Parteichef Xi fordert die "Sinisierung der Religionen" und die Anpassung an die sozialistische Gesellschaft. Muslime und Christen gelten als Bedrohung.

Staatliche Kontrolle und Repressionen nehmen zu. Kirchengemeinden werden überwacht und zerstört, Kreuze von Kirchendächern gerissen, Moscheen geschlossen.

Viele religiöse Rituale sind verboten oder werden sanktioniert. Parteimitglieder mit religiösem Hintergrund werden ausgeschlossen.

Kirchengemeinden und Glaubensgemeinschaften im Untergrund haben trotzdem Zulauf. Verschieden sind die Praktiken von Stadt und Land.

IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz, Kap. 8.15 Landeskunde China http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz, Kap. 8.15 Landeskunde China

Literaturhinweise

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.)(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/ Ts., 168-177

Fischer D./ Müller - Hofstede Chr.(2014): Länderbericht China. Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1501, Bonn

Informationen zur politischen Bildung/izpb Nr. 337 2/2018: Volksrepublik China, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn

5.2.13 Balkan - Krieg im Namen der Religion  |  |

Der Balkan ist die Schnittstelle zwischen Orient und Okzident. Die Region kennzeichnet eine Vielfalt von Ethnien und Religionen. Damit sind politische und kulturell - religiöse Auseinandersetzungen, in den neunziger Jahren blutige Kriege, geradezu vorherbestimmt. Religion wurde ein Unterscheidungsmerkmal.

Die Serbisch - Orthodoxe Kirche wurde ein politischer Akteur. Viele Konflikte leiten sich daraus ab. Religiöse Kultstätten dienen der Legitimation von Gebietsansprüchen.

In Kroatien repräsentierte die Katholische Kirche die Verbindung zum Ustascha-Regime?. Nach dem EU-Beitritt? steht das Land für ein konservatives Weltbild, das sich mit dem liberalen Brüsseler-Mainstream? reibt (vgl. die weithin sichtbaren großen Kreuze im Land als Machtanspruch über die Muslimen).

In Bosnien - Herzegowina und im Kosovo ist eine Folge der Kriege, dass sich Muslime stärker dem Glauben zuwenden. Ausgenützt wird dies für politische und religiöse Ziele in der Türkei und den Arabischen Emiraten. Hunderte IS - Kämpfer aus den Balkanstaaten kämpften in Syrien und im Irak. In der Heimat sorgt religiöse Strenggläubigkeit für Konflikte. An der Universität Sarajewo werden vorlesungsfreie Gebetsstunden von den Muslimen eingefordert.

IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Internationale Politik, Kap. 2.2 Jugoslawienkriege http://www.netzwerkgegengewalt.org > Internationale Politik, Kap. 2.2 Jugoslawienkriege

Literaturhinweis

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.)(2019): Mächtige Religion, Schwalbach/Ts., 188-197

5.2.14 Mali und Nigeria - Krieg im Namen der Religion  |  |

Der bevölkerungsreichste Staat Afrikas Nigeria erlebt seit Jahren Terrorismus von Boko Haram (vgl. die freie Übersetzung als "westliche Bildung ist Sünde"). Im Namen von Religion kommt es zu blutigen Kämpfen und Entführungen. Offen ist die Frage, wie es zu einer Bewegung kommen kann, die aus muslimischer Tradition keineswegs Gewalt legitimiert und wie es im Namen von Religion in Nigeria weitergehen kann.

Der westafrikanische Staat Mali galt lange als Beispiel eines sanften Islams. Als Merkmale galten Toleranz und Weisheit. 2012 kam es plötzlich im Namen eines radikalen Islams zu Kämpfen und zum Krieg. Im Norden des Landes vereinnahmten islamistische Gruppen den Aufstand von Touaregstämmen gegen die Zentralregierung. Ganze Landstriche erlebten, wie Sittenwächter Recht und Rechtsprechung übernahmen. Die Frage bleibt offen, woher die schleichende Radikalisierung des Glaubens hier entstand.

Beide Länder erleben seit Jahren einen Krieg im Namen von Religion. Religion ist dabei Vorwand, Machtfaktor und Tradition. Die Frage stellt sich, welche Gegenmittel neben einem Militäreinsatz dienen könnten (vgl. Deradikalisierung mit dem Koran und Bildungsmaßnahmen).

Literaturhinweis

Wiedemann Ch.(2014): Mali oder das Ringen um Würde. Meine Reise in einem verwundeten Land, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1495, Bonn

5.2.15 Gott - Technik - Gott  |  |

- Er macht sich zum Schöpfer, gleichzeitig verlangen die neuen technischen Entwicklungen Glaubensgrundsätze (vgl. als Beispiel bei selbstfahrenden Autos).

- Intelligente Maschinen erzeugen Ängste bei Menschen.

- In der Folge kommt es zu Entwicklungen, dass Menschen Roboterwesen erschaffen und sich Abhängigkeiten von technischen Geräten bzw. Maschinen ergeben.

Zu erkennen ist die Vision einer Verschmelzung von Mensch und Maschine. Letztlich könnte der Mensch seinen Körper überwinden.

Literaturhinweise

Deitelhoff N. u.a.(Hrsg.)(2019): Mächtiger Religion, Schwalbach/ Ts., 198-207

Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium(2014): Grundkurs Erwachsenenbildung, Studienbrief 4 "Gesellschaft im Umbruch", Frankfurt/ M.

IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Ethik http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Ethik

5.2.16 Religiöse Kräfte in der Politik - EU - UNO  |  |

Kirche und Staat zu trennen gilt als Errungenschaft der Moderne. Alle Macht geht vom Volk aus. Offen bleibt die Frage, welche Rolle Religion spielen kann.

In Krisenzeiten inszenieren sich politische Akteure als Erlöserfiguren oder verweisen auf religiöse Identitäten. Konsultiert werden auch geistliche Oberhäupter bzw. Experten.

Religiöse Institutionen nehmen Einfluss auf politische Entscheidungen (vgl. die Stellungnahmen im parlamentarischen Begutachtungsverfahren).

in der Europäischen Union sind rund ein Dutzend Religionen - vom Laizismus in Frankreich bis zu zu Staatsreligionen - vereint. Kirchen und Konfessionen vertreten ihre Interessen im europäischen Gesetzgebungsverfahren.

Die Vereinten Nationen betrachten Religionen als ursächlichen Faktor für Konflikte, deren Folgen sie in Zusammenarbeit mit religiösen Hilfsorganisationen zu lindern suchen.

Auch in Österreich spielen christliche, muslimische und jüdische Grundsätze für einen gesamtgesellschaftlichen Konsens im Zusammenleben eine zunehmende Rolle (vgl. die Diskussion um die Feiertagsordnung 2019). Säkulare Ordnung und Religion sind aufeinander angewiesen, der Staat garantiert die Freiheit der Religion und benötigt im Gegenzug ihre Hilfestellungen.

IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Europäische Union http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Europäische Union

Literaturhinweis

Deitelhoff N. u.a. (Hrsg.) (2019): Mächtige Religion, Schwalbach/ Ts., 208-215

Teil III Tagungsbericht - Kurzfassuung  |  |

Religion ist eine der wesentlichen, treibenden Kräfte der Politik. Eine strikte Trennung dieser beiden Ebenen kann zwar angestrebt, aber - ausgehend vom Erfahrungswissen - nie voll erreicht werden.

Im Sinne von LIPSET und ROKKAN ist Religion einer der wichtigsten "cleavages" (Aufspaltungen), der die Parteiensysteme der letzten 150 Jahre bestimmt - in Europa und in Südasien, in Nordamerika und in Teilen Afrikas. Die beispielsweise marxistisch induzierte Neigung, Religion als bloß sekundären Bestimmungsfaktor zu sehen, verstellt den Blick auf die Wirklichkeit - etwa (Nord-) Irlands oder Indiens.

Politische Konflikte, die religiös beeinflusst sind, überkreuzen einander: die Konfliktlinie "säkular - nicht säkular" überlagert die Konfliktlinie zwischen religiös motiviertem Engagement und umgekehrt.

Der Megatrend in Europa hat langfristig zu einer schrittweisen Säkularisierung geführt, die aber nicht verwechselt werden darf mit einer strikten Trennung etwa von Kirche und Staat. Dieser Megatrend wird herausgefordert durch Globalisierung und Migration, die zum Aufeinanderprallen unterschiedlicher Trends führen.

Ein Blick auf die Geschichte der Demokratie in Österreich zeigt, dass sich die Katholische Kirche lange gegen Demokratie stemmte und sie erst zu befürworten begann, als sich diese nicht mehr aufhalten ließ. Die Katholische Kirche fand erst gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und dann vor allem im Zweiten Vatikanischen Konzil zu einer positiven Haltung zur Demokratie. Diese Tatsache darf aber nicht verdrängen, dass in der jüdisch-christlichen Tradition mit dem Gleichheitsgedanken ein wichtiger Anschub hin zur Demokratie erfolgte.

Kritisch hatte NIETSCHE in der Gleichheit der Seelen vor Gott eine Ursache für die von ihm abgelehnte Entwicklung zur Demokratie erkannt. Am linken Flügel der Reformation folgten in Analogie zum allgemeinen Priestertum in den kirchlichen Gemeinden erste Formen von politischer Demokratie, die vor allem in der angelsächsischen Welt wirksam wurden.

Auch wenn heute die meisten freien demokratischen Staaten christlich geprägt sind, wäre es falsch, nur für das Christentum demokratische Potentiale zu behaupten. Amartyra SEN nennt mit öffentlicher Vernunft und Toleranz zwei wichtige Voraussetzungen von Demokratie und benennt dafür Beispiele aus Afrika und Indien.

Wenn wir gegenwärtig das Verhältnis von Religion und Demokratie in den Blick nehmen, so zeigen sich auf der einen Seite gefährliche Bündnisse von religiösen Aktivisten mit populistischen Politikern, die sie Grundlagen freier Demokratien bedrohen. Auf der anderen Seite tragen Religionen vor allem aber im Bereich des Vorpolitischen positiv zur Nachhaltigkeit demokratischer Kulturen bei. Als besonders wichtige Aufgabe erweist sich dabei die Stärkung der Geschwisterlichkeit, die neben der Freiheit und Gleichheit zu den drei Säulen moderner Demokratie gehört

Literatur/ Auswahl

Brocker M.-Stein T.(Hrsg.) (2006): Christentum und Demokratie, Darmstadt

Lesch W.((Hrsg.) (2017): Christentum und Populismus. Klare Fronten?, Freiburg

Sen A.(2010): Die Idee der Gerechtigkeit, München

Stout J.((2004): Democrazy and Tradition, Princeton, NY: Princeton University Press

Thematisiert wurde die in jüngerer Zeit gewandelte Wahrnehmung von Religion in den Wissenschaften, vom Verschwinden zur Wiederkehr der Religion. Hierbei wurde die Säkularisierungsthese, die von einem immer weiter fortschreitenden Bedeutungsverlust der Religion in der Moderne ausgegangen und ihr Scheitern erörtert.

Anzusprechen sind Felder politischer Relevanz von Religion in der Gegenwart, die auf verschiedenen Ebenen für Politische Bildung von inhaltlicher und/oder normativer Relevanz sind.

Schließlich wurde nach Konsequenzen für die Praxis Politischer Bildung gefragt, insbesondere im Kontext schulischen Lernens.

Literatur/ Auswahl

Juchler I.(Hrsg.)(2009): Dialoge wagen. Zum Verhältnis von politischer Bildung und Religion, Schwalbach/ Ts.

Müller St. - Sander W. (Hrsg.)(2018): Bildung in der postsäkularen Gesellschaft, Weinheim - Basel

Sander W.(2018): Bildung - ein kulturelles Erbe für die Weltgesellschaft, Frankfurt/ M.

Politik - Religion

Polity - organisierte Religion

Politics - religiöse Praktiken

Policy - religiöse Ideen

Polity - verfassungsgemäße Ordnung, strukturelle Ordnung

Politics - Politikgestaltung, Entscheidungsfindung, Partizipation

Policy - inhaltliche und materielle Dimension

Organisationsformen - organisierte Religion, etwa Organisationsformen/Kirchenrecht, sakrale Bauten, Ausbildung - Bildungs- und Forschungseinrichtungen

Religiöse Praktiken - interventionistische Praktiken(etwa Gebete, Opfer, Segnungen, Prozessionen, Pilgerreisen,. Wallfahrten und Rituale) - diskursive Praktiken(etwa Prozesse der Verständigung wie Diskurse) - abgeleitete Praktiken (außerreligiöse Alltagshandlungen religiös begründen; etwa Waffendienst, Abtreibung und Parteienpräferenz)

Religiöse Ideen - Glaubensvorstellungen, religiöses Wissen, Medien, politische Akteure

Religion und Politik verändern ihre Beziehungen (dynamisches Modell).

Offen bleibt die Frage, wie viel Religion benötigt die Demokratie und wie viel Politik benötigt die Religion.

Von Bedeutung ist der religiöse Pluralismus.

- Er gehört zu den wichtigen demokratischen Prinzipien.

- Zu unterscheiden ist zwischen "diversity" (soziale Dimension) und "policy" (inhaltliche Dimension).

Gesellschaftlicher Pluralismus wird als notwendige Voraussetzung für politische Konkurrenz und Demokratie angesehen.

11 Religionsfreiheit  |  |

Garantiert und völkerrechtlich kodifiziert wird die Freiheit der Dimensionen von Religion.

- individuell (Recht auf Glauben),

- kollektiv (Religionsgemeinschaften, religiöse Handlungen) und

- institutionell (Gründung von Institutionen, selbständige Regeln/ Kirchenrecht, Ordnungen)

in den Dokumenten der UNO/ UNO - Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 1966 sowie dem EU - Vertrag von Lissabon 2001 und nationalen Verfassungen.

In Österreich wurde Religionsfreiheit

- bereits im Staatsgrundgesetz 1867, im Staatsvertrag/ Friedens- von St. Germain 1919 und im Bundesverfassungsgesetz (BVG) i.d.g.F. mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 9, Absatz 1, formuliert.

- Negative Religionsfreiheit bedeutet, dass Personen das Recht haben, ihren Glauben geheim zu halten bzw. eine Glaubensgemeinschaft zu verlassen und/ oder sich einer anderen Glaubensgemeinschaft anzuschließen. Ebenso gehört dazu keinen Zwang zu religiösen Praktiken, Handlungen und Feierlichkeiten auszuüben.

Die unterschiedlichen Aspekte betreffen demokratische Standards.

Es kann zu Konflikten mit anderen Freiheitsrechten, etwa dem Recht auf freie Meinungsäußerung, Selbstbestimmung und Versammlungsfreiheit kommen. Damit kommt es zur Abwägung staatlicher Institutionen und der Gesellschaft, konkurrierende Freiheitsrechte gegeneinander rechtlich abzustimmen.

12 Grenzen der Religionsfreiheit  |  |

Von Interesse ist die Rechtsdefinition von Marci A. HAMILTON (2005) in kantischer Tradition, die die Kompatibilität der Freiheit des Einzelnen mit der Freiheit der anderen einfordert.

- Diese besagt, dass die Ausübung religiöser Praktiken nicht anderen Personen bzw. dem Gemeinwohl schaden darf.

- Entscheidend ist für die Frage, ob eine Einschränkung erforderlich ist oder nicht, also nicht die Tradition oder Mehrheitsmeinung.

- Vielmehr geht es um religiöse Praktiken, die im Widerspruch zu demokratischen Grundsätzen stehen könnten. Es geht demnach um einen gleichberechtigten Ausgleich zwischen konkurrierenden Grundrechten.

Entscheidend ist also die Akzeptanz der interdependenten Beziehungen.

Teil IV Basiswissen  |  |

Grundlage eines Basiswissens ist für den Autor die Auseinandersetzung mit der Literatur.

Das Fehlen bzw. mangelhafte Umsetzen evangelischer Erwachsenenpädagogik im tertiären und quartären Bildungsbereich in der Diaspora wird bedauert, man denke etwa an die Möglichkeit eines Universitätslehrganges oder einen Fernlehrgang (vgl. zur Literatur FREUDENBERG - GOSSMANN 1995, HEILIGENTHAL - SCHNEIDER 2004, BORMANN 2014).

13.1 Herkunft und Deutung  |  |

Der Mensch fragt seit den frühesten Anfängen nach dem Grund hinter messbaren Dingen und Sinnzusammenhängen. In Symbolen, Ritualen und Festen gewinnt die menschliche Sehnsucht nach etwas Anderem (vgl. FREUDENBERG - GOSSMANN 1995, 10-12).

Man beachte

- die Anfänge von Religion am Ende des Tier - Mensch - Übergangs auf dem Weg zum homo sapiens,

- die Formulierungen von Mythen zur Stabilität harmonisierender Zustände,

- die Suche nach einer Ganzheit und Ordnung mit der Gestaltung des Religiösen,

- die Vermeidung von Angst und ihre Überwindung sowie die Ergründung des Daseins in Mythen und Religionen,

- die Formulierung von religiösen Sinngehalten über Befindlichkeiten und Bedürfnisse hinaus, so im jüdischen und christlichen Glauben auch im Islam als Offenbarungen.

Für die griechisch - römische Antike bedeutet Religion die Erfüllung von kultisch - ritueller Pflichten zur Erhaltung der staatlicher Gemeinschaft und der Lenkung durch die Götter unterstellt ist und kultischer Wahrnehmung bedarf (Cicero). In der Folge wird Religion als individuell subjektives Verhalten und Tugend als Gerechtigkeit verstanden.

Jesus von Nazareth sieht anders die Beziehung Gott - Mensch, für ihn gilt der Akt des Glaubens als entscheidende Beziehungskategorie. Er wagt seinen Lebensentwurf ohne Rücksicht auf vorhandene religiöse Institutionen und Traditionen, etwa in Fragen des Kultus und in der Passion (vgl. das Kreuz außerhalb des Stadttores Hebr. 13.12).

Für die nachösterliche Gemeinde ergibt sich die Heilslehre in Abgrenzung zu den Kulten im Begriff des "Glaubens". Damit geriet sie in Widerspruch zum staatlichen Glaubensverständnis und nahmen für ihre Überzeugung auch ein Martyrium auf sich.

Die altkirchliche Theologie stellt das Christentum als überlegene und vollkommende Religion heraus ("christiana religio"). In Christus ist der Logos als göttliches Weltprinzip. In der Folge wird das Christentum so zur Weltreligion, zumindest in seiner Sozialform wie im Kultus, Ritus und der Verfassung, Lehre und Amt.

Thomas von Aquin bezeichnet mit dem Begriff "religio" die natürliche Vernunft zur Befähigung der Erkenntnis und Verehrung Gottes, wie es auch die Offenbarung gibt.

Martin Luther folgt der Scholastik zunächst, um in der Folge Religion reformatorisch als Ausdruck menschlicher Selbstbehauptung und des Bemühens die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen.

Nach dem Zerfall der Religionen des Christentums in einzelne Konfessionen kommt mit der Aufklärung durch die autonome Vernunft des Menschen eine neue Fundierung und Interpretation. Die entstehende Ethik erhebt eine moralische Religion zum Kriterium.

Folgernd daraus kommt es bei Dietrich Bonhhoeffer''' zur Verhältnisbestimmung von Religion und Christentum als dualistisches Welt- und Menschenbild. Religion führt zur Beschränkung des Glaubens ("Partialität") auf Teilfunktionen im menschlichen und kulturellen Leben. Daraus ergibt sich die Aufgabe eines theologisch reflektierten Engagements mit der Welt. Es folgt der Gedanke, die Inhalte der biblischen Botschaft in eine veränderte Zeit transformieren zu können. Das Dilemma der Religion bleibt bestehen.

Karl Barth trennt Religion und Offenbarung und gerät in die Gefahr, Gott zu einer metaphysischer Spekulation verkommen zu lassen. Paul Tillich lässt dagegen die Dimension des Glaubens in einem unspezifischen Religionsbegriff aufgehen und Religion wird zu einer indifferenten Größe.

Neben dem Missbrauch wie Abhängigkeit, kommt es zur Stabilisierung von Werten und Normen.

Zu benennen sind die überwiegend positiven Funktionen der Religion wie

- Lebenserfahrungen Sinn und Bedeutung zu geben,

- Lebensziele anzubieten und zu verwirklichen,

- Krisensituationen zu bewältigen,

- Wertorientierung zu ermöglichen,

- Übergangssituationen zu begleiten,

- Grunderfahrungen in größere Kontexte zu stellen,

- Gefühle zu stabilisieren und Schutz zu bieten,

- Interpretation von sozialem Handeln,

- Förderung von kommunikativem Handeln,

- Angebot von Werten und Normen,

- Hinterfragen von sozialen Verhältnissen und Förderung von Veränderung und

- Wirkung von Gemeinschaftsbildung.

13.3 Ausdrucksformen  |  |

Religiöse Erfahrungen wollen mitgeteilt und artikuliert werden in Ausdrucksformen, Symbolen und Aufnahmemustern (vgl. FREUDENBERG - GOSSMANN 1995, 13-15).

- Lebensübergänge - Geburt, Volljährigkeit, Heirat und Begräbnis

- Sinnzusammenhänge - Saat und Ernte

- Feste - Feiertage

- Symbole - Erkennungszeichen

- Meditationen - Gebete und Erzählungen

13.4 Kritische Auseinandersetzungen  |  |

Kult- und Kirchenkritik gab es seit früher Zeit.

Kritik von innen führten etwa auch die Propheten an der Vermischung von Jahwe-Glauben? und Baals-Kult?, an der Institution des Königstums, an einer geringen Frömmigkeitspraxis.

Jesus führte Kritik am religiösen Lohn - Leistungsdenken der jüdischen Zeitgenossen.

Mittelalterliche Reformbewegungen führten Kritik wie etwa die Waldenser, Cluniazenser, Franziskaner, Vorreformatoren und die Reformatoren.

Auseinandersetzung mit der Religion oder religiösen Fehlformen orientiert sich fast ausschließlich am 1. Gebot oder an der Rechtfertigungslehre. Diese Kritik strebt von einer christlichen Basis her Kurskorrekturen an (vgl. im Folgenden FREUDENBERG - GOSSMANN 1995, 16-19).

Mit der Aufklärung kommt es zu einer radikalen Religionskritik ausgehend vom Ansatz der Renaissance, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ohne Rückbindung an theologische Interessen.

Die Kritik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzt am Erscheinungsbild der Kirchen an. Die Neugestaltung von Arbeit und Gesellschaft und besonders im evangelischen Bereich die Verflochtenheit von Kirche und Staat kommt es zur Spaltung im Bürgertum.

Zwei Positionen im Folgenden skizzenhaft dargestellt, weisen auf eine kritische Haltung in der Gesellschaft.

- Karl Marx weist auf den Zusammenhang mit der Gesellschaft hin und andere Bedingungsursachen.

- Entfremdete Arbeit in der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts veräußert seine Produkte an den Kapitaleigner. Durch die enge Verbindung von Kirche und Staat kommt es zu Rechtfertigungen der bestehenden Verhältnisse. Wenn es zu radikalen Änderungen kommt, erübrigt sich Religion als Produkt eines verkehrten Bewusstseins. So kommt es zu einer Kritik der Realität und damit des religiösen Elends.

- Relevant bleiben die Anfragen der marxistischen Religionskritik in der Folge im Kirchenkampf, einer Theologie der Revolution und Theologie der Befreiung (vgl. die Bedingungen und Rolle von Religion in der Sowjetunion, DDR, in China, Mittel- und Südamerika).

- Siegmund Freud leitet seine Kritik aus der Analogie religiöser Phänomene zu unbewussten psychischen Vorgängen ab.

- Entstehungsursachen werden im Ausweichen der Wirklichkeit zur eigenen psychischen Entlastung kindliche Erinnerungen religiöser Vorstellungen als Erinnerungsbild in den Vordergrund gerückt. Gesehen wird das Schuldgefühl im Sündenbewusstsein, Überhöhung von Gottheit in Riten und Gedenkfeiern.

- Zu würdigen sind die Zusammenhänge zwischen Religion und Neurose, etwa kirchliche Strukturen und Frömmigkeitsmuster mit neurotisierender Wirkung. Diese Impulse führen durchaus zu Verkürzungen und Verzerrungen religiöser Inhalte.

- Zu vermerken sind bei Freud die Fehlformen religiöser Praxis aus der Kenntnis seiner Patienten. Seinen Überlegungen fehlen die theologischen Erkenntnisse des Gottes der Bibel als Gott der Liebe, der mündigen und autonomen Menschen als Ebenbild des Gottes. Das Evangelium versteht sich als Botschaft und Zusage der Befreiung.

14 Literaturhinweise I  |  |

Battke A. - Fitzner Th. - Isak R.-Lochmann U.(2002): Schulentwicklung - Religion - Religionsunterricht. Profil und Chance von Religion in der Schule der Zukunft, Freiburg - Basel - Wien

Blaschke O. (2019): Die Kirchen und der Nationalsozialismus, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10377, Bonn

Bormann L.(2014): Bibelkunde. Altes und Neues Testament, Göttingen

Deitelhoff N./ Ließmann H./ Bauerochse L./ Baumgart - Ochse Cl./ Hofmeister Kl./ Kösters J./ Nembach E. (Hrsg.) (2019): Mächtige Religion. Begleitbuch zum Funkkolleg Religion Macht Politik, Schwalbach/ Ts.

Dichatschek G.(2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G.(2017b): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Freudenberg H. - Goßmann Kl. (1995): Sachwissen Religion. Ein Begleitbuch und Arbeitsbuch für den evangelischen Religionsunterricht, Wien

Forum Politische Bildung (Hrsg.) (2013): Informationen zur Politischen Bildung Nr. 37/2013, Religion und Politik, Innsbruck - Wien - Bozen

Hager A.(2018): Wie viel Kirche darf der Staat?, in: profil vom 30.3.2018, online >  https://www.profil.at/gesellschaft/kirche-staat-europa-9669545 (15.2.2019) https://www.profil.at/gesellschaft/kirche-staat-europa-9669545 (15.2.2019)

Hamilton M.A.(2005): God vs. the Gavel. Religion and the Rule of Law, New York

Heiligenthal R.- Schneider Th. (Hrsg.) (2004): Einführung in das Studium der Evangelischen Theologie, Stuttgart

Hempelmann B.-Hochholzer M.- Sinabell J.(Hrsg.)(2017): Heute glauben in Europa. Zwischen Religionsdistanz und Religionsfanatismus, EZW -TEXTE 247, Berlin

Holzbrecher A.(2005): Interkulturelles Lernen, in: Sander W.(Hrsg.): Handbuch politische Bildung, Schwalbach/Ts., 392-406

Kropac V.(2019): Religion Religiosität Religionskultur. Ein Grundriss religiöser Bildung in der Schule, Stuttgart

Köchler H.(2013): Das Verhältnis von Religion und Politik in Österreich und Europa. Die Idee des säkularen Staates, in: Informationen zur Politischen Bildung Nr. 37/2013, 5-17

Mecheril P.(2004): Einführung in die Migrationspädagogik, Weinheim - Basel

Neve de D.(2011): Grenzen der Religionsfreiheit, in: Loretan A.(Hrsg.): Religionsfreiheit im Kontext der Grundrechte, Zürich, 163-187

Polak R. - Schachinger Chr.(2011): Stabil in Veränderung: Konfessionsnahe Religiosität in Europa, in: Polak R. (Hrsg.): Zukunft. Werte. Europa. Die Europäische Wertestudie 1990-2010: Österreich im Vergleich, Wien - Köln - Weimar, 191-219

Riesebrodt M. (2001): Die Rückkehr der Religionen, München

Riesebrodt M. (2007): Cultus und Heilsversprechen, München

Sander W.(2008): Politik entdecken - Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung (= Politik und Bildung Bd. 50), Schwalbach/ Ts., 190-200

Schäfer H.(2008): Kampf der Fundamentalismen. Radikales Christentum, radikaler Islam und Europas Moderne, Frankfurt/ M.

Steinberg R.(2015): Kopftuch und Burka. Laizität, Toleranz und religiöse Homogenität in Deutschland und Frankreich, Baden - Baden

Socksafsky U.(2077): Religion und Emanzipation - Kein Widerspruch?, in: Kadelbach St.- Parhisi P.(Hrsg.): Die Freiheit der Religion im europäischen Verfassungsrecht, Baden-Baden?, 111-122

Vocelka K.(2013): Multikonfessionelles Österreich. Religionen in Geschichte und Gegenwart, Wien - Graz - Klagenfurt

Weingardt M.(2010): Religion Macht Frieden. Das Friedenspotential von Religionen in politischen Gewaltkonflikten, Stuttgart

Weingardt M.(2016): Frieden durch Religion? Das Spannungsverhältnis zwischen Religion und Politik, Gütersloh

15 Literaturhinweise II  |  |

Adam G. (2002): Bildung als Dimension von Diakonie und Diakoniewissenschaft, in. Schweitzer Fr. (Hrsg.): Der Bildungsauftrag des Protestantismus, Gütersloh, 124-141

Ariens E.- Richter E. - Sicking M. (Hrsg.)(2013): Multikulturalität in Europa. Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft, Bielefeld

Arnold R. (2015): Bildung nach Bologna! Die Anregungen der europäischen Hochschulreform, Wiesbaden

Birgden M. - Haberer J. (2007): Öffentlichkeitsarbeit, Publizistik, Massenmedien, Kommunikation, public relations, in: Gräb W.- Weyel B. (2007): Handbuch Praktische Theologie, Gütersloh, 602-613

Böckel H. (2014): Handbuch Führen und Leiten. Dimensionen eines evangelischen Führungsverständnisses, Berlin

Budde J.- Weuster N.(2018): Erziehungswissenschaftliche Studien zur Persönlichkeitsbildung. Angebote - Theorien - Analysen, Wiesbaden

Casanova J. (2009): Europas Angst vor der Religion - Berliner Reden zur Religionspolitik, Berlin

Collier P. (2015): Exodus. Warum wir Einwanderung neu regeln müssen, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1535, Bonn

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Erwachsenen- Weiterbildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2018): Theorie und Praxis Evangelischer Erwachsenenbildung Evangelische Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung und Religionslehrerausbildung in Österreich - Politische Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2019a): Medienarbeit. Aspekte zur Weiterbildung im Kontext der Politischen Bildung/ Medienpädagogik - Medienbildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2019b): Lehre an der Hochschule - Ein Beitrag zu Dimensionen der Lehre, Lehrer(innen)bildung, Fort- bzw. Weiterbildung Lehrender und Hochschuldidaktik, Saarbrücken

Dichatschek G. (2020): Migration in Österreich. Theorie und Praxis von Fort- und Weiterbildung, Saarbrücken

Döring Kl.W. (2008): Handbuch Lehren und Trainieren, Weinheim - Basel

Emse H. - Dehm Ch. (2003): Personalentwicklung aus Leitungsperspektive, Pastoraltheologie 92/2003, 187-198

Eschenbach R. - Horak Chr. - Weger A. (Hrsg.)( 1993): Die Zukunft der Evangelischen Kirche in Wien, Wien

Evangelische Kirche in Deutschland/ EKD (2020): Bericht "Kirche auf gutem Grund - Elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche", Geschäftsstelle der Synode, Hannover

Greco S. A. - Lange D. (Hrsg.) (2017): Emanzipation. Zum Konzept der Mündigkeit in der Politischen Bildung, Schwalbach/ Ts.

Habeck S.A. (2015): Freiwilligenmanagement. Exploration eines erwachsenenpädagogischen Berufsfeldes, Wiesbaden

Herzig F. - Sacher K. - Wiesinger Chr. (2021): Kirche der Zukunft - Zukunft der Kirche, Gütersloh

Holzer D. (2017): Weiterbildungswiderstand. Eine Kritische Theorie der Verweigerung, Bielefeld

Höckele-Häfner? S. (2001): August Hinderer. Weg und Wirken eines Pioniers evangelischer Publizistik, Erlangen

Höher Fr. - Höher P. (1999): Handbuch Führungspraxis Kirche. Entwickeln, Führen, Moderieren, in zukunftsorientierten Gemeinden, Gütersloh

Huber St. G. (2013): Führungskräfteentwicklung - Handbuch, Köln

Jäger A. (1993): Konzepte für die Kirchenleitung der Zukunft. Wirtschaftsethische Analysen und theologische Perspektiven, Gütersloh

Kauffeld S. ( 2016): Nachhaltige Personalentwicklung und Weiterbildung, Betriebliche Seminare und Trainings entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern, Berlin-Heidelberg?

Kost A.- Massing P. - Reiser M.(Hrsg.) (2020): Handbuch Demokratie, Frankfurt/ M.

Kunert J. (Hrsg.): Corona und Religionen. Religiöse Praxis in Zeiten der Pandemie, EZW - Texte Nr. 268/2020, Berlin

Körtner U. H.J. (2019). Evangelische Sozialethik, Göttingen

Kunz R. - Schlag Th. (Hrsg.) (2014): Handbuch für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, Neunkirchen - Vluyn

Leitner H.(2007/2016): Einführung und Perspektiven auf den Spuren von Christoph Alexander, Graz

Manemann J. (2021): Revolutionäres Christentum. Ein Plädoyer, Bielefeld

Moos Th. (Hrsg.)(2018): Diakonische Kultur. Begriff, Forschungsperspektiven, Praxis Diakonie Bildung - Gestaltung - Organisation, Bd. 16, Stuttgart

Nipkow K.E. (1998): Bildung in einer pluralen Welt, Bd. 1, Gütersloh

Nünning A. - Nünning V. (Hrsg.) (2008): Einführung in die Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen - Ansätze - Perspektiven, Stuttgart - Weimar

Pauer - Studer H. (2010): Einführung in die Ethik, UTB 2350, Wien

Pollack D.- Rosta G. (2016): Religion in der Moderne. Ein internationaler Vergleich, Bundeszentrale für Politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1751, Bonn

Preul R. (2008): Die soziale Gestalt des Glaubens. Aufsätze zur Kirchentheorie, Leipzig

Preul R. (2002): Kirche als Bildungsinstitution, in: Schweitzer Fr. (Hrsg.): Der Bildungsauftrag des Protestantismus, Gütersloh, 101-123

Preul R. - Schmidt - Rost R. (Hrsg.)(2000): Kirche und Medien, Gütersloh

Preul R. (1997): Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen Kirche, Berlin - New York

Pollitt H.-E./ Leuthold M./ Preis A. (Hrsg.) (2007). Wege und Ziele evangelischer Schulen in Österreich, Münster - New York - München -Berlin

Rupp.H. - Scheilke Chr. - Schmidt H. (Hrsg.) (2002): Zukunftsfähige Bildung und Protestantismus, Stuttgart

Salzborn S. (Hrsg.) (2006): Minderheitenkonflikte in Europa, Fallbeispiele und Lösungsansätze, Innsbruck - Wien - Bozen

Schweidler W. (2018): Kleine Einführung in die Angewandte Ethik, Wiesbaden

Schweitzer Fr.(Hrsg.) (2002): Der Bildungsauftrag des Protestantismus, Gütersloh

Seufert S. (2013): Bildungsmanagement. Einführung für Studium und Praxis, Stuttgart

Süss D.- Lampert Cl. - Wijnen Chr. W. (2010): Medienpädagogik. Ein Studienbuch zur Einführung, Wiesbaden

Thome M. (Hrsg.) (1998): Theorie Kirchenmanagement. Potentiale des Wandels. Analysen -Positionen- Ideen, Bonn

Traunmüller R. (2014): Religiöse Vielfalt, Sozialkapital und gesellschaftlicher Zusammenhalt - Religionsmonitor, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Treichl D. - Mayer Cl. - H. (Hrsg.) ( 2011): Lehrbuch Kultur. Lehr- und Lernmaterialien zur Vermittlung kultureller Kompetenz, Münster - New York - München - Berlin

Utsch M.(Hrsg.) (2021): ABC der Weltanschauungen, EZW - Texte 272, Berlin, 122-129 (Freikirchen), 163-168 (Religionspolitik)

Volkmer M. - Werner K.(Hrsg.)( 2020): Die Corona - Gesellschaft. Analysen zur Lage und Perspektiven für die Zukunft, Bielefeld

Teil V Anhang  |  |

Skizze "Religion als Muster" - Entwurf zur Diskussion  |  |

Helmut Leitner

Dieser Anhang bezieht sich auf die Schwierigkeiten Religion als Begriff zu definieren.

Definition

- Strebt man nach einer Definition von Religion, so bewegt man sich in einer bestimmten gedanklichen Tradition, die in der westlichen Welt auf die griechisch - römischen Wurzeln zurückgeführt wird. Die Welt wird gedacht als erfüllt von Entitäten/ Objekten mit Eigenschaften, die in genealogischen Bäumen eingeordnet werden, wobei bestimmte Eigenschaften ('differencia') dazu dienen, übergeordnete Klassen von Entitäten in Unterklassen und letztlich einzelne Spezies zu unterscheiden.

- Religion erscheint dann als Einteilung in der übergeordneten Klasse von Weltanschauungen, gekennzeichnet durch einen Glauben an übergeordnete Wesenheiten, Authorität bzw. Ordnungsprinzipien. Im Gegensatz dazu stehen etwa die durch Abwendung von bestimmten oder allen Religionen entstandenen Weltanschauungsgruppen des Atheismus und Agnostizismus, und im weitesten Sinne der Scientismus, der (natur-) wissenschaftliche Erkenntnisse als vollkommenen Ersatz für Religion wahrnimmt.

- Ein Diskurs über Weltanschauungen wird dann ein Diskurs über die Inhalte und Anschauungen und ihren Wahrheitsgehalt im Detail. Dabei schneidet Religion nicht gut ab.

Muster bzw. Gestaltungsmuster

- Verwendet man stattdessen eine systemisch - mustertheoretische Herangehensweise, so geht es nicht um die Unterscheidung und Trennung innerhalb einer Genealogie (eines onotologischen Baumes, einer Taxononmie), sondern um die systemischen Verbindungen (Zusammenhänge, Beziehungen) und ihre Bedeutung, das "Warum?", die Funktionen im gesamtsystemischen Zusammenhang.

- Musterbeschreibungen sind nicht abschließbar (John Vlissidis: “A pattern is never ever finished”), sondern jeder zusätzliche Verbindungsaspekt erscheint als Vertiefung der Wahrnehmung und Einsicht (vgl. LEITNER 2007/2016).

- Die Zusammenhänge überschreiten dabei alle ontologischen Grenzziehungen (die Biene ist dann nicht primär ein Insekt mit bestimmten Struktureigenschaften, sondern durch ihre Funktion als Bestäuber von Blütenpflanzen von lebenswichtiger Bedeutung für Ökosystem - Landwirtschaft - Menschheit; Einstein zugeschrieben und verkürzt: "Stirbt die Biene, stirbt der Mensch").

- Religion erscheint dann nicht primär als Vorstellungsinhalt des Individuums, sondern als gemeinsame intersubjektive Basis ("common ground") für menschliche Gemeinschaftsgefühl, Gesellschaft und Kultur - in Überwindung individueller Kurzsichtigkeit und der Willkür des Stärkeren. Ein moderner Ausdruck wäre "Religion als soziales Betriebssystem" für Gemeinschaft und Gesellschaft; Religion als gemeinsame Orientierung, als Container für Narrative, Werte, Alltagsverhaltensweisen, Ethiken und Weisheiten, als Antworten auf die Fragen nach dem Woher und Wohin, als grundsätzliches Modell und Repertoir für Konflikttransformation durch Ideen wie Lebendigkeit, Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit.

- Der Diskurs führt dann vom umfassenden Muster Religion in eine systemisch-detaillierte "Mustersprache der Religion" (in eine Welt der religiösen Muster), zu den Fragen wie unsere Gesellschaften mit gegenwärtige Krisen im systemisch globalen Kontext bewältigen können, und welches Wirkungspotenzial religiöse (oder alternativ: atheistische, agnostische, wissenschaftliche, ...) Weltanschauungsmuster in einer historischen oder in der heutigen globalen Situation zur Verfügung stellen. Dabei macht Religion dann eine relativ bessere Figur.

An dieser Stelle sei nur festgestellt, dass es verschiedene Methoden gibt, die Phänomene der Welt gedanklich zu ordnen.

Schulbeginn 2021: Religion gestalten und verwalten  |  |

Der § 2 des Schulorganisationsgesetzes 1962 überstand alle Schulreformbemühungen, er wird wie so manches aber kaum beachtet. Demnach soll Schule an der Entwicklung der Jugend nach sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie den Werten des Wahren, Guten und Schönen mitwirken. In einer Zeit von Gewalt, Elend und Krieg mag das unrealistisch aussehen. Dennoch: Schule vermittelt Wissen in Verbindung mit Verständnis und Handlungsbereitschaft in Lernprozessen, altersgemäß, geplant und kontrolliert.

Sorgen bereitet die Religionslehrerausbildung für die Pflichtschule. Neben dem Unterricht, der Schulseelsorge und Basis für die mittleren und höheren Schulen geht es um eine kulturell - religiöse Kompetenz in der Gesellschaft. Gefordert sind die Kirchenleitung, Lehrenden, Schulverwaltung und Eltern.

Quelle

SAAT Nr. /2021, 4 - Leserbrief Günther Dichatschek

IT - Autorenbeiträge

Netzwerk gegen Gewalt

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index:

Protestantismus

Religion

Oekumene

Religionspädagogik

Friedenslernen

Antisemitismus

Emanzipation

Erziehung

Bildung

Nachhaltigkeit

Bildungsmanagement

Fernstudium

Freiwilligenmanagement

Medienarbeit

Dokumentation  |  |

Zum Autor  |  |

Absolvent des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), des 1. Lehrganges Ökumene/ Kardinal König -Akademie Wien/ Zertifizierung (2006), des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ MSc (2008) und 6. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), der Weiterbildungsakademie Österreich/Wien/ Diplome (2010), des 4. Internen Lehrganges Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg/ Zertifizierung (2016) und der Fernstudien Erwachsenenbildung und Nachhaltige Entwicklung/ Comenius - Institut Münster, Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium/ EKD/ Zertifizierung (2018 bzw. 2020)

Lehrbeauftragter am Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien - Vorberufliche Bildung (1990-2011), am Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg - Didaktik der Politischen Bildung (2015/2016, 2017/2018) und am Kirchlichen Lehrgang der Superintendenz Salzburg und Tirol 2018-2020/ Basis - Ausbildung zur Religionslehrerin/ zum Religionslehrer (evangelisch) an Allgemeinbildenden Pflichtschulen/ APS - Pädagogische Impulse im Unterricht, Interkulturalität (2018-2020)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche in Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Tirol (2004-2009, 2017-2019), Kursleiter an den Volkshochschulen Salzburg/ "Freude an Bildung", Zell/See, Saalfelden und Stadt Salzburg (2012-2018)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|