|

Oekumene

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

"Bedenkt die gegenwärtige Zeit" (Röm 13.11) als Aufruf in der Schriftlesung weist eine Ökumenische Theologie auf einen Zeitbezug hin.

Geschichtliche und kirchenpolitische Ereignisse ordnen einen zeitlichen Rahmen.

Es bedarf einer begrifflichen Orientierung des Verständnisses von Ökumene und diakonischem Lernen. Entstehung, Entwicklung, Themen und Ziele sind von Interesse.

Die Studie entstand aus der Thematik

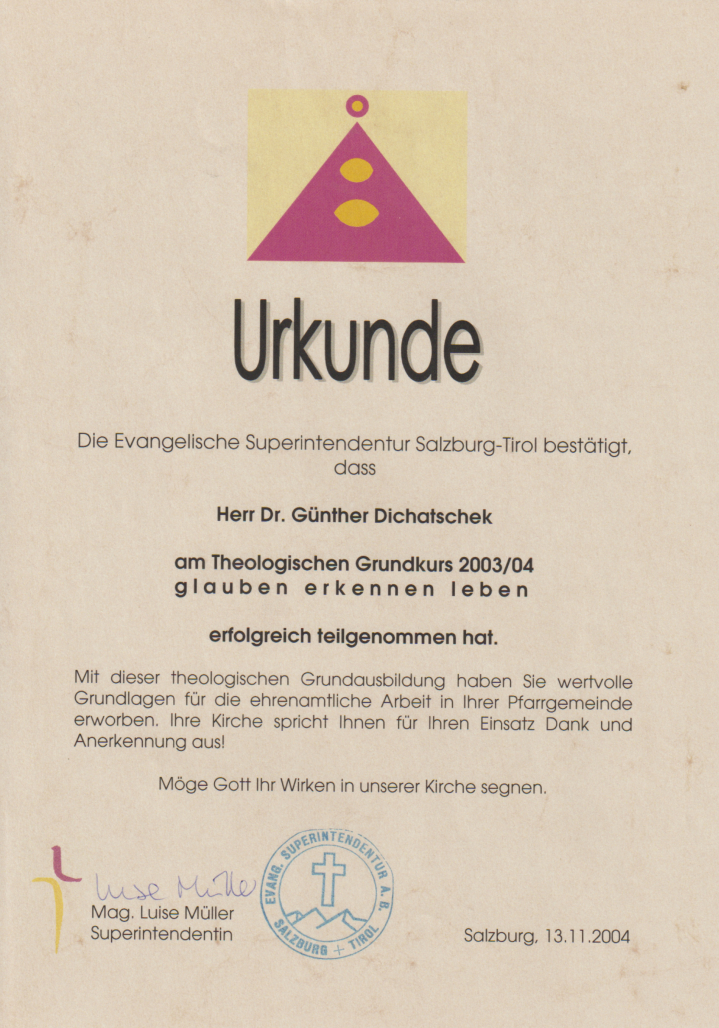

- im persönlichen Religionsunterricht (SI Emil Sturm/ Salzburg) und

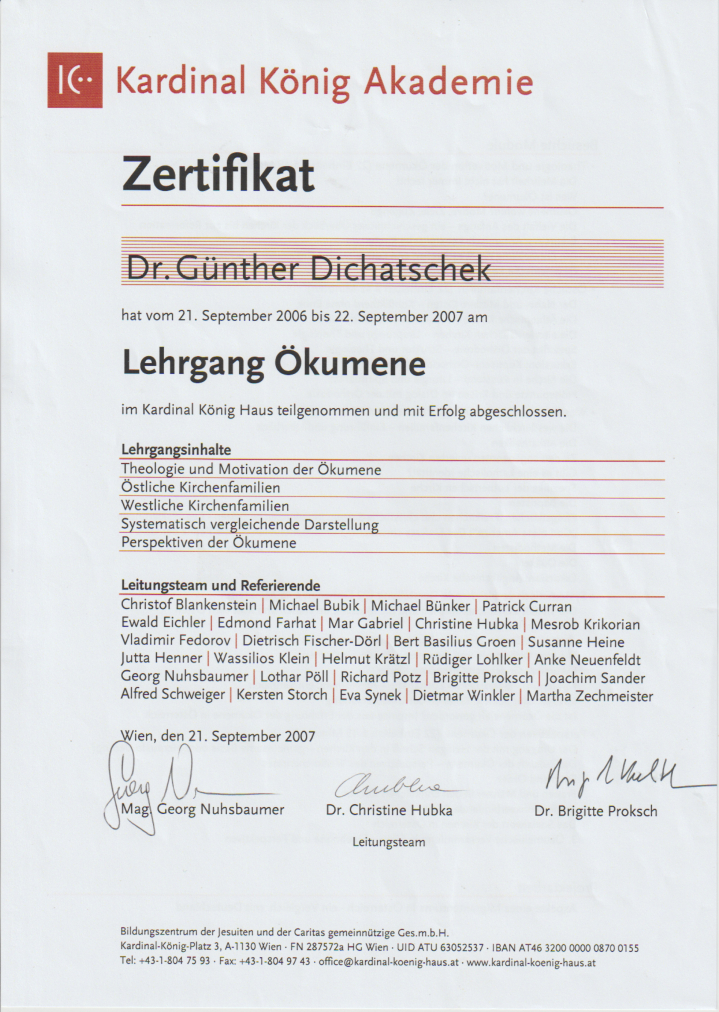

- der Absolvierung des 1. Lehrganges Ökumene der Kardinal König - Akademie Wien (2006).

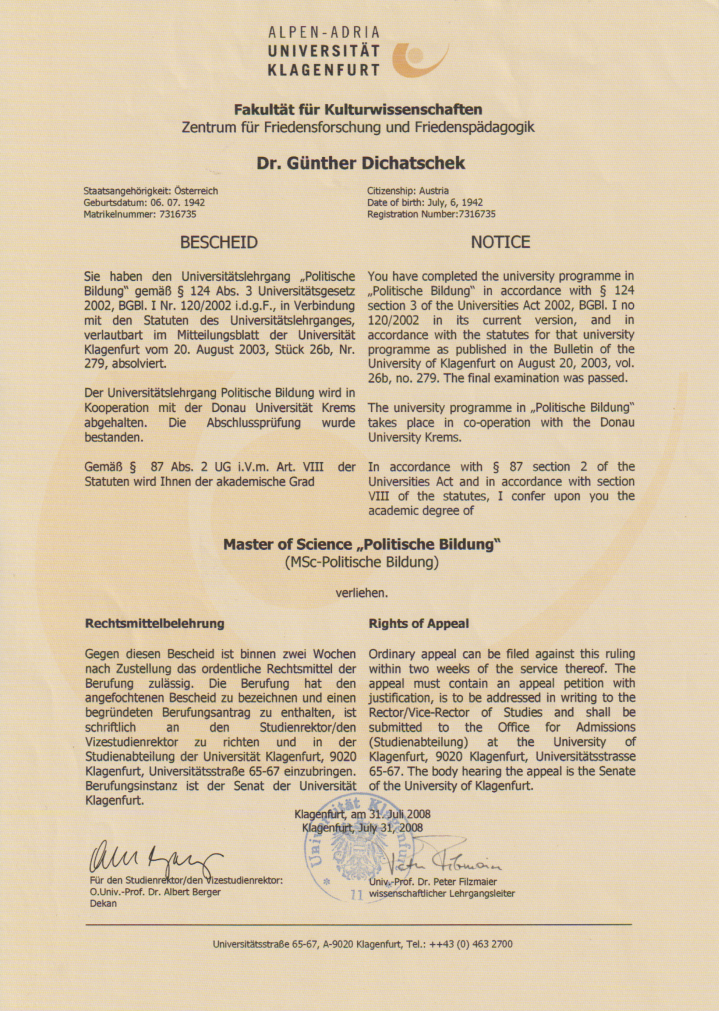

- Kulturell-religiöse Bildung wurde von Interesse in der Absolvierung des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt (2008) und des 6. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg (2012).

- Die Auseinandersetzung mit einer einführenden Fachliteratur für Nichttheologen vermittelt zusätzlich eine Basis für ökumenisches Denken im Bereich kulturell-religiöser Kompetenz (vgl. UHL 2003, KÖRTNER 2005, LIES 2005, FRIELING 2006, NÜSSEL-SATTLER? 2008, POLLAK-ROSTA? 2016)).

Theologische Zusatzausbildung (Ökumene) und Politische Bildung (diakonisches Lernen) in Verbindung mit Interkultureller Kompetenz bereichern ein ökumenisches Nachdenken im Kontext kulturell-religiöser Kompetenz.

I Ökumene  |  |

1 Einleitung  |  |

Die Ökumene kann als ein Weg beschrieben werden. Der Weg ist das Ziel. Wenn Menschen gleicher Überzeugung sich vereinen, kommt es zu einer reflektierten Weggemeinschaft (vgl. in der Folge NÜSSEL-SATTLER? 2008, 7-9).

- Zum Tragen kommen hier nicht-theologische Faktoren, oft Zufälle und in beruflichen Zusammenhängen.

- Das Miteinander und die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft ergeben Gemeinsamkeit.

- Ohne eigene konfessionelle Wurzeln und Reflexion ist ökumenisches Denken und Handeln mit einer Akzeptanz des anderskonfessionellen Standorts nicht möglich.

Ökumenisches Handeln fordert

- die Bereitschaft des Bekenntnisses eigenen Glaubens, einer Empathie für den anderskonfessionellen Standort und der Akzeptanz für Differenzen (vgl. Kirchenverständnis, religiöse Sozialisation und religiöses Wissen).

- Wer in diesem Sinne handelt, erkennt systembezogene bzw. kirchliche Vorgaben.

- Weil es immer wieder Menschen gibt, die jenseits konfessioneller Grenzen sich glaubwürdig begegnen, man denke an konfessionsverbindende Ehepaare ("Mischehen"), im Berufsleben Mitarbeiter und ganz banal an die Begegnungen im Alltag oder ein sich erweiternder Bekannten- oder Freundeskreis, geben Impulse einer Ökumenischer Bewegung.

Die Bemühungen einer Konferenzökumene, mitunter abfällig beurteilt, leben von Begegnungen.

- 1964 das Treffen Paul VI. mit Athenagoras in Jerusalem

- 1967 Paul VI. in Konstantinopel Treffen mit Athenagoras und Gegenbesuch im gleichen Jahr in Rom

- 1981 sprach Johannes Paul II. bei gemeinsamer ökumenischer Feier den Text des dort formulierten Glaubensbekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel? ohne das "Filioque"

- 1999 Unterzeichnung der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" in Augsburg

- 2003 1. Ökumenischer Kirchentag in Berlin mit Unterzeichnung der "Charta Oecumenica" (wechselseitige Anerkennung der Taufe)

In jüngerer Zeit gibt es eine Wiederentdeckung ökumenischer Leitfiguren mit geistlicher Tradition des Christentums (vgl. beispielhaft Elisabeth von Thüringen, Nikolaus von Smyrna, Franz von Assisi und Dietrich Bonhoeffer).

Geistliche Gemeinschaften erfahren insbesondere unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges und heute Aufmerksamkeit (vgl. Kommunität von Taize, Öffnungen von Klostergemeinschaften).

2 Neutestamentliche biblische Texte  |  |

Bezugspunkte neutestamentlicher biblischer Texte sind

- Joh 17, 20-21 Suche nach der Einheit der Menschen in der Nachfolge Jesu war von frühester Zeit bedeutsam für die Gemeinden

- Eph 4,4-6 Gründung der Ökumene in der Einheit des trinitarischen Wesens Gottes, Taufe erlangt an Bedeutung und Bewahrung der Gemeinden in der Einheit des Glaubens

- Joh 17, 21 Ökumene im Sinne des sterbenden Jesus in der Abschiedsrede

Der Teil aus dem Epheserbrief hat bereits in der Reformationszeit zentrale Bedeutung erlangt, als auf dem Augsburger Reichstag 1530 vor Karl V. man für die Anerkennung der Reformation eintrat.

Philipp Melanchthon entwarf als gemeinsames Bekenntnis der evangelischen Stände die "Confession Augustana"/ CA (vgl. Artikel VII der CA). Melanchthon belegt mit dem Verweis auf Eph 4,4-6 die Notwendigkeit in der Übereinstimmung im Evangelium und in der Sakramentsverwaltung (vgl. ein Glaube und eine Taufe; Eph 2, 11-22 Einheit der Kirche als Einheit des Leibes und des Geistes in der Einheit Gottes).

Gerechtigkeit und Güte Gottes gilt im Neuen Testament unterschiedslos allen Menschen. Das bedeutet nicht, dass in der Kirche alle Glieder unterschiedslos eins sind. Paulus macht in 1 Kor 12, 8-11 deutlich, die Kirche lebt vielmehr von den Unterschieden der Gaben, die der Geist den einzelnen zum Nutzen schenkt. Gesprochen wird von der Weisheitsrede, Erkenntnisrede, (Wunder)Glauben, Heilungsgaben, Machttaten bzw. Wunderwirkungen, Prophetie und Deutung der Zungenreden. Für Paulus ist wichtig, dass die Gemeindeglieder diese Vielfalt in ihrer Unterschiedlichkeit und Zugehörigkeit anerkennen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit (1 Kor 12, 24-25).

- In der neueren ökumenischen Diskussion ist dieser Text Ausgangspunkt, die Unterschiede und Vielfalt der Gnadengaben als eine Bereicherung zu sehen.

- Im Nachdenken über 1 Kor 12 wird deutlich. dass Einheit nicht mit Uniformität verwechselt werden darf. Die Studie "The Nature and Mission of the Church" der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (2005) hält fest, dass Einheit nur durch eine angemessene Koordination der Gaben Gottes möglich ist (vgl. NÜSSEL-SATTLER? 2008, 16). Eine Anerkennung der Vielfalt von Aufgaben, Diensten in der Kirche und der Gestaltung der Lebenspraxis, lässt sich auch mit einem gemeinsamen Umgang der Vielfalt konfessioneller Traditionen gewinnen (vgl. Bereicherung durch Traditionen, Unterschiede stehen auch entgegen).

3 Konfessionelle Geschichte der Ökumene  |  |

Konfessionell geprägte Kirchen haben ihre eigene Geschichte der Ökumene. Diese Erkenntnis wird unter 3.1 verdeutlicht. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt eine neue Epoche, die im 20. Jahrhundert organisierte Gestalt annimmt, siehe 3.2. Konfessionelle Eigenheiten formen sich, siehe 3.3. Aktuell richtet sich der Blick auf weltweite Verhältnisse in der christlichen Ökumene, aktuelle Herausforderungen ergeben sich, siehe 3.4.

3.1 Geschichte der Ökumene  |  |

3.1.1 Begrifflichkeit  |  |

Der Begriff Ökumene wird in den gängigen Kontexten das Streben nach Überwindung der Trennung zwischen den christlichen Kirchen und Konfessionen verstanden. In der Christentumsgeschichte kam es zu Bedeutungsverschiebungen.

- Zur Entstehungszeit des Christentums gehört das griechische Wort "oikumene" ( oikeo - wohnen bzw. oikia - Haus) zum gängigen Sprachgebrauch und bezeichnet die bewohnte Erde oder ganze Welt (vgl. Mt 24,14).

- Die Ausbreitung des Römischen Reiches führt dazu, dass der Begriff mit dem römischen Imperium gleichgesetzt wird ( vgl. Lk 2.1).

- Neben einer negativen Bedeutung (Lk 4,5 und Apk 12,9) kennt der Hebräer Brief eine positive Deutung mit der Vorstellung einer zukünftigen Welt mit christlicher Hoffnung (Hebr. 2,5).

3.1.2 Ausbreitung des Christentums  |  |

- In der Folge entwickelt sich die Erfahrung der Ausbreitung des Christentums.

- In der Differenzierung zwischen Kirche und Ökumene kommt es zum Sprachgebrauch im 3. und 4. Jahrhundert zur Bedeutung der Verbreitung der Kirche über den ganzen Erdkreis.

- Die Anerkennung des Christentums als Staatsreligion unter Konstatin ("konstantinische Wende") bezeichnet der Begriff das christliche Imperium. Die Einheit der Kirche wird zum zentralen Anliegen im Römischen Reiches.

- Zur Beilegung von Lehrstreitigkeiten werden ökumenische Konzilien einberufen.

- In diesem Sinne einer Verbindlichkeit von Theologen als Lehrer der Ökumene wird im 6. Jahrhundert dem Patriarchen von Konstantinopel der Titel "ökumenischer Patriarch" zuerkennt. Nach dem Tod von Gregor dem Großen werden die Päpste als ökumenische Bischöfe bezeichnet (vgl. NÜSSEL-SATTLER? 2008, 18).

- Die ersten ökumenischen Konzilien in Nizäa 325 und in Konstantinopel 381 treffen trinitätstheologische Aussagen und im Glaubensbekenntnis. Es gilt bis heute den meisten Kirchen als das ökumenische Bekenntnis.

- In der Folge kommt es jedoch zu neuen Auseinandersetzungen zwischen alexandrinischer und antiochenischer Tradition über die Frage, wie angesichts der vollen Gottheit des Sohnes das wahre Menschsein Jesu auszusagen sei.

- Das dritte ökumenische Konzil in Ephesus 431 lehrt auf der Linie alexandrinischer Christologie, dass Maria als Gottesgebärerin (theotokos) zu gelten habe. Das vierte ökumenische Konzil von Chalcedon 451 schlichtet weitere Streitigkeiten. Es betont die wahre Menschheit Jesu Christi, damit die Einheit der Person Jesu Christi.

3.1.3 Kirchenspaltung im Osten  |  |

Die ersten beiden Konzilien wurden von der gesamten Christenheit anerkannt, dagegen stoßen die dogmatischen Entscheidungen von Ephesus und besonders von Chalcedon auf Widerstand in einer Reihe von Kirchen im Osten des Byzantinischen Reiche bzw. auch außerhalb.

- Es kommt zur ersten großen Kirchenspaltung in der Geschichte des Christentums.

- In der Folge bilden sich die "orientalisch-orthodoxen Kirchen" ostsyrischer und westsyrischer Liturgietradition.

- Zu den Kirchen der ostsyrischen Tradition gehören die Heilige Apostolische und Katholische Assyrisch Kirche des Ostens und einige indische Kirchen.

- Zur Familie mit westsyrischer Liturgie gehören die Syrisch-Orthodoxe? Kirche von Antiochien ("Jakobiten"), die Malankarische Orthodoxe Syrische Kirche, die Koptische Orthodoxe Kirche, die Äthiopische Orthodoxe Tewahedo Kirche und die Armenische Apostolische Kirche.

- Auch innerhalb der Reichskirche kommt es zu Auseinandersetzungen über das Verständnis der beiden Naturen Christ, die auf dem fünften und sechsten Konzil in Konstantinopel 553 und 680 ausgetragen wurden. Beim weiteren Konzil in Nizäa 787 wendet man sich der Frage der Bilderverehrung zu und erlaubt diese.

Im Laufe der Jahrhunderte wird die Diskrepanz zwischen Rom und Konstantinopel durch die die kulturellen Unterschiede mit dem Ausbau des römischen Primatanspruchs und durch einzelne Schismen vertieft wie Acacianisches Schisma 484-519 und Photianisches Schisma 867-879 (vgl. NÜSSEL-SATTLER? 2008, 19).

Theologisch bietet sich allem die im Westen vollzogene Einfügung des "filioque" in den Text des Glaubensbekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel? massiven theologischen Konfliktstoff.

Die aufgestauten Spannungen bilden die Grundlage für die wechselseitige Exkommunikation 1054 im Schisma zwischen Ost- und Westkirche und die Ereignisse im vierten Kreuzzug.

Vor allem von Rom aus wurden Unionsbemühungen besonders auf dem Konzil von Lyon 1274 und Konzil von Florenz 1439 unternommen.

Mit der Kirchenspaltung zwischen Ost und West und dem Zusammenbruch des Byzantinischen Reiches verliert der Begriff "Ökumene" seine reichskirchliche Dimension.

Die Orthodoxen Kirchen anerkennen nur die ersten sieben Konzilien als ökumenisch, die Römisch-Katholische? Kirche bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 21 ökumenische Konzilien.

3.1.4 Kirchenspaltung im Westen  |  |

Die größte ökumenische Herausforderung entsteht in der lateinischer Christenheit mit der reformatorischen Kritik Martin Luthers am Buß- und Ablasswesen, aber auch an einer großen Anzahl römischer Lehren.

Die Grundansicht ergibt sich aus der Sicht, dass im Evangelium die Rechtfertigung allein aus dem Glauben ohne alle Werke verheißen ist.

- Die öffentliche Auseinandersetzung mit der römischen Kirche begann mit der Eröffnung des Inquisitionsverfahrens 1518.

- In der Folge nach der Bannandrohungsbulle 1520 kam es mit der Bannbulle 1521 zur Exkommunikation Luthers.

- Am Wormser Reichstag 1521 wurde die Reichsacht verhängt, angewiesen war nunmehr Luther auf den Schutz seines Landesherren Kurfürst Friedrich des Weisen.

- Die Maßnahmen konnten nicht verhindern, dass in vielen Territorien des Reiches Anhänger der Reformation sich sammelten.

Zentrum der lutherischen Reformation war Wittenberg, in der Schweiz um Hudreych Zwingli Zürich und um Johanne Calvin Genf.

- Der Versuch am Augsburger Reichstag 1530 mit der "Confessio Augustana"/ CA Anerkennung und Duldung der Reform zu erwirken und eine Kirchenspaltung zu verhindern scheiterte.

- 1529 führten bereits Differenzen in der Abendmahlsfrage zu eigenen Entwicklungen der lutherischen Reformation, die weite Teile Skandinaviens und des Baltikums erreichten.

- Die von Zwingli und Calvin reformierte Gestalt der Reformation bildete sich mit Gemeinden in der Schweiz, Frankreich, Schottland und in einigen Gebieten Deutschlands.

- In England bildete sich die "Anglikanische Nationalkirche".

- Weitere Abspaltungen kamen durch die Gründung von Freikirchen.

- 1555 wurde durch das Prinzip "cuius regio eius religio" die Spaltung reichsrechtlich umgesetzt.

- Im lutherischen Konkordienbuch von 1580 wurden das apostolische, nizänische und athanasianische Glaubensbekenntnis als die "tria symbola catholica oeconomica" bezeichnet.

Bestimmend war in dieser Epoche die Wahrung der Konfessionsgrenzen.

Am Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich ein neues Verständnis von Ökumene im Pietismus. Das Interesse lag in der Verbreitung lebendiger Frömmigkeit über die nationalen und konfessionellen Grenzen hinweg.

- In der Herrenhuter Brüdergemeinde, von Graf Zinzendorf begründet, gibt es das Verständnis in den verschiedenen Konfessionen eine Erziehungsform Gottes zu sehen.

- Überkonfessionelle Ausrichtung in einer Gemeinschaft bekehrter Christen gewinnt die Erweckungsbewegung und die Missionsbewegung im 19. Jahrhundert.

- 1846 wird in London die "Evangelische Allianz" gegründet, die sich als ökumenischer Zusammenschluss über die konfessionellen und nationalen Grenzen versteht.

- 1855 mit überkonfessionellem Verständnis gründen sich der "Christliche Verein Junger Männer"/ CVJM und 1895 der "Christliche Studentenweltbund".

3.2 Ökumenischer Aufbruch im 19./ 20. Jahrhundert  |  |

Aus der Missionsbewegung heraus und der Erkenntnis einer Behinderung durch die konfessionelle Spaltung entsteht das Bestreben ein gemeinschaftliches Miteinander im überkonfessionellen Einsatz anzustreben.

Nathan Söderblom verwendet erstmals den Begriff "Ökumene", mit dem er das Werk der Versöhnung und Einigung der getrennten Kirchen bezeichnet.

- Als Beginn der modernen ökumenischen Bewegung wird die Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 angesehen (vgl. die Bemühungen zu Frieden, sozialer Gerechtigkeit und Einheit der Kirchen).

- Die erste Weltkonferenz des "Weltbundes für internationale Freundschaftsarbeit" 1925 in Stockholm befasst sich mit sozialen und friedensethischen Fragen.

- Die kirchentrennenden Lehrdifferenzen sind Gegenstand der Weltkonferenz der "Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung" 1927 in Edinburgh (Teilnahme vieler protestantischer Kirchen, der Anglikanischen Kirche und Orthodoxen Kirchen, die Römisch Katholische Kirche lehnt ab).

- 1948 wird der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) in Amsterdam gegründet. 1971 wird der Weltrat für christliche Erziehung als Zweig des ÖRK gegründet.

- Alle sechs Jahre wird eine Vollversammlung gehalten (vgl. ausführlich NÜSSEL-SATTLER? 2008, 22).

- Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962-1965 öffnet sich die Römische Katholische Kirche der ökumenischen Bewegung, sie entsendet Beobachter zu den Vollversammlungen des ÖRK. Ab 1968 wird sie Vollmitglied der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung des ÖRK. Damit erhält die Ökumene erheblich an Bedeutung (vgl. Ökumenismusdekret des Konzils "Unitatis redintegratio").

- Mit der Ökumene-Enzyklika? von Johannes Paul II. "Ut unum sint"(1995) beteiligt sich die Römisch-Katholische? Kirche an offiziellen Dialogen international und national.

- Im kirchlichen Leben kommt es in der Folge zu vielen Formen eines Miteinander, ökumenischen Gottesdiensten, Begegnungen auf Katholikentagen und Evangelischen Kirchentagen (vgl. die Bemühungen um einen gemeinsamen Religionsunterricht, beispielhaft Hamburg; KEMNITZER-ROSER? 2021, EZW-Texte? 271/2021) .

- Neben allen Bemühungen spielt der 1983 nach der ÖRK-Vollversammlung? in Vancouver angestoßene konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung eine wichtige Rolle in der ökumenischen Bewegung. Damit findet auch die Stimme der Kirchen in der Politik ein Gehör.

- Auf europäischer Ebene spielt die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) eine Rolle.

- Wichtig sind nationale Organisationen geworden, die in Arbeitsgemeinschaften in Ortsgemeinden Träger des ökumenischen Gedankens sind.

- Ziel ist im Kennenlernen und Austausch der Kirchen, theologische Erkundungen und kulturelle Prägungen in Verbindung mit Glaubensüberzeugungen als wichtige Faktoren zu reflektieren.

3.3 Konfessionelle Eigenarten  |  |

Die Konfessionsgemeinschaften bilden in ihrer Geschichte konfessionelle Identitäten und sind unterschiedlich organisiert. Im ökumenischen Gespräch ist dieser Umstand besonders von Bedeutung.

Die weltweiten Konfessionen haben bereits im 19.Jahrhundert die Notwendigkeit erkannt, sich weltweit zu organisieren.

- Im reformatorischen Bereich entstanden Weltbünde.

- Die Orthodoxen Kirchen bereitet sich in der Folge auf der Grundlage ihrer Autokephalie auf ein panorthodoxes Konzil vor.

- Die Römisch-Katholische? Kirche hat beim Zweiten Vaticanum die Grundlage ihrer Teilnahme neu bestimmt.

3.3.1 Reformatorische Kirchen  |  |

Die reformatorischen Kirchen haben keine überregionalen Verfassungsstrukturen. Das hat mit der politischen Entstehungsgeschichte zu tun (vgl. landeskirchliche Struktur). Erst mit den internationalen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert erschien es sinnvoll, einen internationalen Verbund einzurichten.

1863 entstand der Weltbund der Adventisten.

1867 wurde die erste Lamberth-Konferenz? der Anglikanischen Gemeinschaft einberufen.

1875 gründeten 21 presbyterianische Kirchen in Europa und Nordamerika in London den Bund der Reformierten Kirchen.

1881 wurden der Methodistische Weltrat, 1905 der Baptistische Weltbund, 1937 das Weltkomitee der Quäker und 1947 der Lutherische Weltbund gegründet.

Die Entscheidung, ob die Ergebnisse ökumenischer Dialoge angenommen werden können, liegt aber bei den Regionalkirchen. Darum müssen internationale Dokumente wie die Konvergenzerklärung von 1982 "Taufe, Eucharistie und Amt" des ÖRK oder die "Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" von 1999 erst einen Rezeptionsprozess in den regionalen Kirchen durchlaufen.

3.3.2 Orthodoxie  |  |

Die Orthodoxie ist in ihrer Verfassungsstruktur der Autokephalie bzw. Autonomie der einzelnen Orthodoxen Kirchen und der großen Bedeutung des panorthodoxen Konzils begründet. Fortschritte in der Ökumene sind ohne ein panorthodoxes Konzil nicht erreichbar (vgl. ausführlich NÜSSEL-SATTLER? 2008, 25).

3.3.3 Römisch - Katholische Kirche  |  |

Die Römisch - Katholische Kirche ist seit dem Zweiten Vaticanum 1962-1965 an ökumenischen Gesprächen beteiligt und arbeitet in Untergruppen des ÖRK mit (vgl. Pkt. 3.2).

Selbstverständlich wurden im Laufe der Zeit

- Initiativen der Caritas und Diakonie,

- ökumenische Themen auf beiden Kirchentagen,

- in Österreich die Zusammenarbeit im nationalen ÖRK (vgl.

http://www.oekumene.at [15.10.2023). http://www.oekumene.at [15.10.2023).

3.4 Aktuelle Herausforderungen  |  |

Die weltweiten und regionalen ökumenischen Bemühungen erfordern Anstrengungen zur Koordination (vgl. NÜSSL-SATTLER? 2008, 26-28).

Man kann davon ausgehen, dass etwa

- schwindendes religiöses Wissen und religiöse Persistenz,

- geringe Möglichkeiten freiwilliger Mitarbeit mit attraktiven Angeboten von qualifizierter Fortbildung und

- schwindende Finanzkraft der Kirchen in Europa

zu Reformen ermutigen müsste.

Die heutigen Kommunikationsmittel erleichtern positive Entwicklungen zu ermöglichen.

- Ökumenische Erwachsenenbildung (Fernlehre),

- Netzwerkarbeit zur Bildung ökumenischer Gemeindepartnerschaften, ökumenischer Kooperation im Religionsunterricht, diakonischer Ökumene und

- Kommunikation mit handlungsorientierten Aktivitäten (Projektarbeit) wären mit relativ geringem Aufwand zu organisieren.

Es gibt nach der bestehenden Fachliteratur weder in Deutschland noch in Österreich keine Institution, welche Bereiche erweiterter Formen der Ökumene koordiniert (Stand 2023).

4 Reflexion  |  |

Der Kontext zur Politischen Bildung und Interkulturellen Kompetenz, aktuell in "Globalem Lernen" und einem "Friedenslernen", verstärkt Bemühungen um eine christliche Ökumene, wie sie beispielhaft schon seit Jahrzehnten im sozial-diakonischen Bereich umgesetzt werden.

Für eine Religionspädagogik ergeben sich in der Querschnittsmaterie (Unterrichtsprinzip) einer Politischen Bildung vielfältige Möglichkeiten, die Themenbereiche Globalisierung und Multireligiosität einer Gesellschaft, aus der religiösen Basis der Lehrinhalte eines Religionsunterrichts in der Folge aufzuarbeiten.

Eine so verstandene kulturell-religiöse Bildung bereichert einen zukunftsfähigen Bildungsprozess.

Aus Autorensicht wäre ein Universitätslehrgang "Religion", ökumenisch konzipiert, eine Bereicherung einer Weiterbildung im akademischen Bereich.

Regionale Initiativen sind wertvoll, haben leider in der Diaspora kommunikative und räumliche Nachteile >  http://www.oekumene-tirol.at/team/ (23.12.2023). http://www.oekumene-tirol.at/team/ (23.12.2023).

Literaturverzeichnis Ökumene  |  |

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.

Frieling R. (2006): Im Glauben eins - in Kirchen getrennt? Visionen einer realistischen Ökumene, Göttingen

Kemnitzer K. - Roser M. ( Hrsg.) ( 2021): "All together now !?". Ein Schreibgespräch zum Religionsunterricht in Hamburg (RUfa 2.0), EZW-Texte? 271/2021, Berlin

Körtner U. H.J. (2005): Wohin steuert die Ökumene? Vom Konsens- zum Differenzmodell, Göttingen

Lies L. (2005): Grundkurs Ökumenische Theologie. Von der Spaltung zur Versöhnung. Modelle kirchlicher Einheit, Innsbruck-Wien?

Nüssel Fr.- Sattler D. (2008): Einführung in die ökumenische Theologie, Darmstadt

Pollak D.- Rosta G. (2016): Religion in der Moderne. Ein internationaler Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1751, Bonn

Uhl H. (Hrsg. (2003): Taschenlexikon Ökumene,. Frankfurt-Paderborn?

Autorenbeiträge  |  |

Die IT-Autorenbeträge? dienen der Ergänzung der Thematik.

Netzwerk gegen Gewalt

https://www.netzwerkgegengewalt.org https://www.netzwerkgegengewalt.org

Bildung

Politische Bildung

Interkulturelle Kompetenz

Globales Lernen

Friedenslernen

Religion

Religionspädagogik

Fernstudium

Erwachsenenbildung

Theorie und Praxis evangelischer Erwachsenenbildung

IT - Hinweis  |  |

https://www.oikoumene.org/de (15.10.2023) https://www.oikoumene.org/de (15.10.2023)

5 Vorbemerkung  |  |

Diakonisches Lernen, performative Religionsdidaktik und Politische Bildung haben formal gesehen Strukturanalogien.

Diese zu verbinden ist das Ziel der Studie, der aus dem Interesse für einen Verbund von Allgemeiner Erwachsenen- bzw. Weiterbildung, Lehre in der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung und der Fachdidaktik der Politischen Bildung sich begründet.

Die Diskurse um diakonisches Lernen bzw. Lehren, performative Religionsdidaktik, der aktuelle Diskussionsstand und die Fachdidaktik der Politisches Bildung (in Österreich) haben ihren Ursprung vor etwa 20-30 Jahren und verlaufen auf verschiedenen Ebenen (vgl. KRAMER 2015, 11; DICHATSCHEK 2017a; IT-Autorenbeiträge?  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Religionspädagogik, Politische Bildung, Ethik, Personalentwicklung). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Religionspädagogik, Politische Bildung, Ethik, Personalentwicklung).

Die Auswahl und Anordnung der Themen beruhen

Einrichtungen und Organisation der Diakonie müssen in einer ständig ändernden Gesellschaft bestehen können, um das Handlungsfeld durchführen zu können und bedürfen neben Rahmenbedingungen einer Aus-, Fort- und Weiterbildung (vgl. das Aufgabenfeld der Diakonie-Akademien?). Dies unterstreicht - aus der Sicht der Politischen Bildung - ihre nationale und internationale Bedeutung.

Der Autor bezieht sich in seinen Ausführungen auf

- die Absolvierung des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg-Klagenfurt? (2008),

- die Absolvierung des 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg (2012),

- seine Qualifizierung in der "Weiterbildungsakademie Österreich/wba" (2010), in Verbindung mit Bildungsmaßnahmen in der Personalentwicklung der Universitäten Wien in Bildungsmanagement (2010) sowie Salzburg mit der Absolvierung des 4. Internen Lehrganges für Hochschuldidaktik (2016),

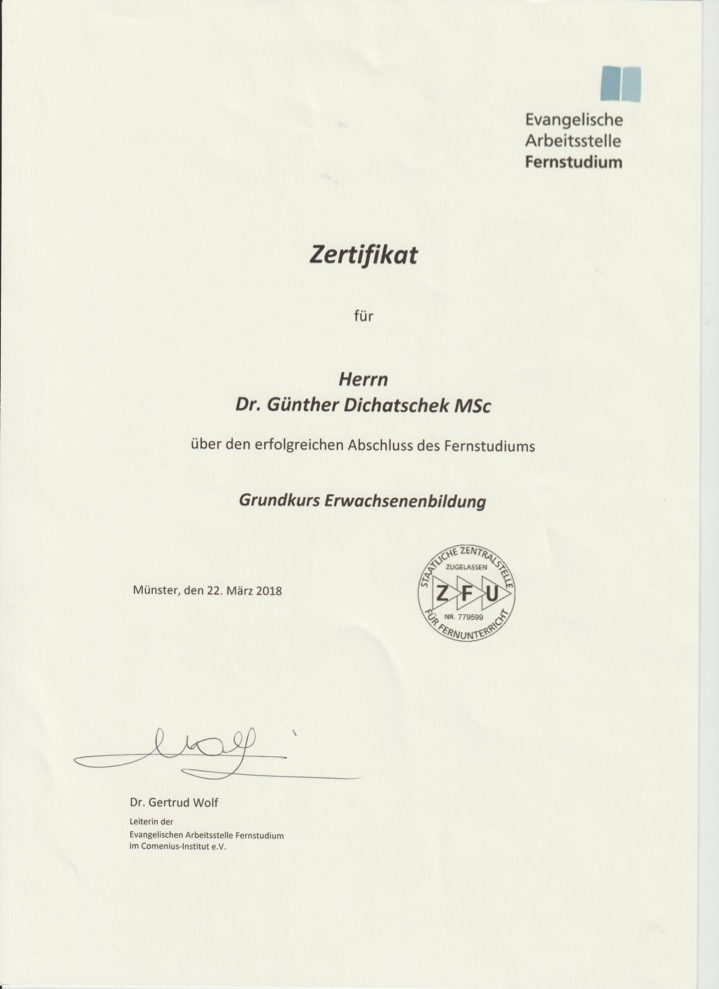

- die Absolvierung des Fernstudiums "Grundkurs Erwachsenenbildung" der Arbeitsstelle Fernstudium/ EKD-Comenius? Institut Münster (2018),

- jahrelanger Tätigkeit und Erfahrung im Bildungsmanagement als Mitglied der Bildungskommission der Generalsynode der Evangelischen Kirche in Österreich A. und H.B.(2000-2012) und als stv. Leiter des "Evangelischen Bildungswerks in Tirol" (2004-2009, 2017-2019),

- Lehraufträge an den Universitäten Wien/ Berufspädagogik/Aus- und Weiterbildung / Vorberufliche Bildung (1990-2011) und Salzburg/ Lehramt Geschichte-Sozialkunde-Politische? Bildung/ Didaktik der Politischen Bildung (2016-2018) und

- Kursleitertätigkeit an Volkshochschulen im Bundesland Salzburg in Zell/See, Saalfelden und Stadt Salzburg ( 2012-2019).

6 Einleitung  |  |

Die Thematik hat aus der Sicht der Politischen Bildung sozioökonomische und kulturell-religiöse Gründe.

Die einzelnen Bereiche geben unterschiedliche Antworten, die ihre Begründung in der jeweiligen Sichtweise sich finden.

6.1 Gegenstand Diakonie  |  |

Diakonisches Lernen ist durch den Gegenstand "Diakonie" definiert und ihrer Breite nicht einer bestimmten Didaktik bzw. Methodik verpflichtet.

- Lernen bezieht sich auf einen Handlungsvollzug, den Kontext von Handlung und Motivation und eine biblisch-historische Grundlage, begründet im christlichen Glauben und kirchlicher Praxis des Beistandes.

- Didaktische Voraussetzung ist gelebte Religion, bezogen auf auf eine kulturelle Praxis. Diakonisches Handeln ist auch performativ, wie im Folgenden darauf hingewiesen wird (vgl. KRAMER 2015, 22, 33-34).

- Bildungswissenschaftliche Beobachtungen ergeben mitunter kulturkritische Aspekte, etwa eine "Krise des Helfens", Wertediskussionen oder "Traditionsbrüche" (vgl. den Ausdruck "Traditionsabbrüche").

- Wird das Christentum als etwas Anderes angesehen, ist dies für die Didaktik eine Herausforderung, eine Lernchance.

- Allerdings kann mangelhafte religiöse Sozialisation kaum durch religiöse Bildung kompensiert werden (vgl. Religion ausschließlich als "Bildungsreligion" und damit die Auswirkungen auf die christliche Religion selbst).

Performative Religionsdidaktik beinhaltet eine formale Konzeption der Religionspädagogik.

Im Folgenden geht es verkürzt um die Trias des sog. "Traditionsbruchs", die Zeichendidaktik und den Diskussionsstand (vgl. ausführlich KRAMER 2015, 13-33).

- Im Traditionsbruch geht man davon aus, dass die theologische Lehre sekundär ist in Bezug auf eine Glaubenspraxis. Damit wird sie zum Gegenstand religiöser Bildung. Die fehlende gesellschaftliche Legitimierung der christlichen Religion ergibt sich aus dem Verlust des Monopols von Religion bei der Beantwortung lebensbedeutender Fragen. Für einen Unterricht bedeutet dies vermehrt biografisches Lernen, Lesen der Bibel als Orientierung, Praxisorientierung des Unterrichts und der Forderung Fremdes als Fremdes stehen zu lassen. Der Traditionsbruch geht von einer vermehrten Subjektivierung und Medienorientierung aus. Religionsdidaktik ist so gesehen auf eine Teilnahme der vorhandenen religiös-kulturellen Praxis angewiesen.

- Aspekte einer Zeichendidaktik bzw. Symboldidaktik zeigen sich in der Verschiedenheit im Symbolbegriff (vgl. die Unterschiede der Lebenserfahrung der Lernenden, das Umfeld für Symbolverständnis und die historisch geprägte Geisteshaltung). Didaktisch bedarf es der Aufdeckung von Codes, damit deren Gebrauch von Zeichen studiert, probiert und kritisiert werden kann. Weil Zeichen Funktionen darstellen, sind sie prozesshaft zu betrachten. Es geht um Kommunikation/ kommunikatives Handeln, Zeichenkompetenz und Rollenverständnis mit Interpretation (vgl. Rollenspiel). Didaktische Folgerungen ergeben sich aus dem Gebrauch von Zeichen bzw. Symbolen.

- Zu unterscheiden ist

- Religion als Glaube in einem individuellen Gottvertrauen,

- Religion als kommunizierte kulturelle Praxis des Glaubens und

- Religionspraxis als wissenschaftliche Reflexion der Theologie.

Der Religionsunterricht wird zumeist eine Religion der kulturellen Praxis darstellen. Diakonisches Handeln wird eine bestimmte Praxis des Evangeliums hier bilden (vgl. die didaktische Bedeutung als eine Form religiöser Praxis).

6.3 Aktueller Diskussionsstand  |  |

Der aktuelle Diskussionsstand bezieht sich auf konkret erfahrende und gelebte Religion.

- Dies ist der didaktische Ort der performativen Religionspädagogik.

- Aspekte sind gelebte Religion und kulturelle Praxis, wie sie sich etwa auf Lk 10, 25-37 bezieht.

- Diakonisches Handeln ist als religiöse Ausdrucksform eine Performanz von Religion.

Politische Bildung als Bereich einer schulischen und außerschulischen Didaktik versteht sich in einer demokratischen Gesellschaft als Fachbereich, der mit diakonischer Didaktik in Kontext steht.

- Der Teilbereich Migration in Politischer Bildung bzw. Interkultureller Kompetenz setzt sich mit Formen der Religiosität auseinander (vgl. MATZNER 2012, 35; ROHE-ENGIN-KHORCHIDE-ÖSZOY-SCHMID? 2015).

- "Traditionsbrüche" sind im Selbstverständnis einer Politischer Bildung als gesellschaftlicher Paradigmenwechsel zu verstehen und haben als Ursache auch sozioökonomische und kulturell-religiöse Gründe.

- Handlungsorientierung gehört zur Politischen Bildung, beispielhaft sind Mündigkeit-Autonomie-Innovationen-Durchsetzungsorientierung-Engagement-Empathie-Konsens-Konfliktlösung-Toleranz? als Aspekte politischen Handelns.

Von Interesse ist daher der Verbund von

- diakonischem Selbstverständnis,

- performativer Didaktik und

- Politischer Bildung.

Lernen und Lehren gehören zusammen, sie vervollständigen ein Konzept diakonischen Lernens und der Lehre.

Diakonisches Lernen wird zumeist als Durchführung und Begleitung

- diakonisch-sozialer Praktika,

- der Auseinandersetzung mit biblisch-theologischen Grundlagen,

- der Tradition diakonischen Handelns und

- der Auseinandersetzung mit Helfenden und Hilfsbedürftigen gesehen (vgl. KRAMER 2015, 51-53).

Zugeordnet wird es sozialem Lernen im Kontext mit einem christlichen Menschenbild (vgl. Nächstenliebe und soziale Verantwortlichkeit).

- Praktika verstehen sich als Lernweg religiöser Bildung und religiöser Praxis.

- Inwieweit dies in Rahmenlehrplänen verankert ist, erweist sich zumeist in konfessionellen Schulen.

7.1 Impulse diakonischer Lernprozesse  |  |

Strukturanalogien ergeben sich für schulische und außerschulische Lernprozesse in verschiedenen pädagogischen Kategorien (vgl. KRAMER 2015, 71-101).

- "Künstlichkeit" (Laborsituation/Modell-Lernen) bedeutet die Wirklichkeit in der jeweiligen Institution nachzeichnen.

- Lehrer/Innenrolle bedeutet Lehrende, Animateure, Akteure und Zuhörer bzw. Zuseher in Unterricht bzw. Lehre.

- Kommunikation im Rollenverständnis Lehrender bedeutet verbale und gestische Ausdrucksformen, hier gemeint in religiösen Sinne, einsetzen.

- Setting bedeutet räumliche, zeitliche und sachbezogene Rahmenbedingungen von Lernprozessen gestalten.

- Nicht zu übersehen sind Erkundungen, Exkursionen, Rollenspiele, Diskussionen, Vorträge/ Expertengespräche, Plakate, Karikaturen, Lesetexte und der Einsatz von Medien als impulsfördernde Lernprozesse.

In diesem Kontext werden Lernimpulse hergestellt.

7.2 Inhalte  |  |

In der Ethik geht es nicht nur um eine Reflexion von Moral des Einzelnen, vielmehr auch um den Bezug auf ein Zusammenleben mit anderen (vgl. KRAMER 2015, 127-129).

- Damit verbindet sich in der Ethik ein subjektiver und objektiver Aspekt. Mitunter wird auch weniger von Moral und mehr von "Lebensführung" gesprochen.

- Es geht um einen Prozess der sozialen Kommunikation.

Didaktisch bezieht sich der ethische Diskurs auf die

- partnerschaftliche Ebene/ Ehe-Familie?,

- zwischenmenschliche Ebene/persönliche Achtung, Gestaltung sozialer Beziehungen,

- berufliche Ebene/berufliche Eigenschaften, berufliches Rollenverständnis,

- gesellschaftliche Ebene/ Wohl des Gemeinwesens,

- Umweltebene/Schutz der Umwelt, Verantwortung gegenüber künftigen Generationen und

- Wissenschaftsebene/ Machbarkeit-ethische Verantwortung (vgl. etwa Gentechnik, Fragen der Biomedizin).

7.3 Ziele diakonischen Lernens  |  |

Ziele diakonischen Lernens sind

- Persönlichkeitsentwicklung,

- Sensibilisierung religiös-ethischer Fragen,

- Erfahrungen christlichen Glaubens im Alltag,

- soziale Verantwortung und

- Erkundung diakonischer Handlungsfelder in Unterricht und Praxis (vgl. KRAMER 2015, 148-151).

Im außerschulischen Bereich sind Evangelische Bildungswerke mit diakonischem Lernen und Lehren angesprochen. Hilfreich kann der Verbund mit einer Diakonie-Akademie? sein.

In diesem Kontext sieht sich die Performativität diakonischen Handelns. Basis ist die Didaktisierung von Handlungsvollzügen und reflexiver Kritik.

Zwei Aspekte ergeben sich aus der Begriffsbestimmung (vgl. KRAMER 2015, 123-132).

- Einmal ist es die theoretische Reflexion von Ethik der Lernenden und in der Folge ergibt sich die Praxisrelevanz (vgl. IT-Autorenbeitrag?

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Ethik). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Ethik).

- Ethische Erziehung befähigt zur Frage nach dem Wesen des Guten und guten und sinnvollen Hilfen in der Lebenspraxis. Lernende beschäftigen sich mit Werten und Normen, damit kommt es zu praktischen Wertdiskursen und einer Entwicklung zu einem Urteilsvermögen.

- Dass neben dem Religionsunterricht als Gegenstand einer bestimmten Religion auch die Sozialkunde und Politische Bildung Reflexion, Urteilsbildung, Empathie und Solidarität fördert, weist auf den Kontext hin.

Spricht man von ethischem Lernen, hat man zwischen Moral und Ethik zu unterscheiden.

- Moral beinhaltet zugrunde liegende Einstellungen,

- Ethik die Reflexion moralischer Praxis mit dem Ziel einer theoretischen Begründung.

- Ziele ethischer Bildung sind Inhalte (materiale Ethik), Begründungen (formale Ethik) und der Konsens bzw. Dissens (Umsetzung). Der performative Ansatz ergänzt die Begründungszusammenhänge (vgl. NIPKOW 1996, 40-42; KRAMER 2015, 127).

Als Zweig der Religionspädagogik so in diesem didaktischen Ansatz

- Religion erlebbar und erfahrbar machen,

- zum religiösen Handeln ermutigen,

- keinesfalls missionarisch wirken.

Der Begriff wird von Rudolf ENGLERT (2008) in der Religionspädagogik formuliert.

In der Folge wird das Performative von den evangelischen Religionspädagogen Bernhard DRESSLER (2012) und Thomas KLIE/Silke LEONHARD (2008) theoretisch fundiert.

9 Diakonie lehren  |  |

Im Folgenden wird eingegangen auf

- Bezugswissenschaften mit IT-Autorenbeiträgen?,

- Praxisprojekte,

- Diakonie als Unterrichtsfach,

- diakonisches Lernen im Religionsunterricht,

- Erwachsenen- bzw. Aus- und Fortbildung eingegangen und

- eine Reflexion vorgenommen.

9.1 Bezugswissenschaften  |  |

Diakonie lehren (und lernen) bedarf einer bezugswissenschaftlichen Grundlage, umfasst der Themenbereich doch schulische und außerschulische allgemeinpädagogische und theologisch-religionspädagogische Intentionen und Bereiche der Organisationsentwicklung (vgl. KRAMER 2015, 148-152; ADAM 2008, 371-375; GRAMZOW 2010).

Religionspädagogik >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Religionspädagogik http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Religionspädagogik

Ethik >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Ethik http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Ethik

Protestantismus >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Protestantismus http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Protestantismus

Erziehungswissenschaft >  http://www.netzwerkgegengewalt.org < Index: Erziehungswissenschaft http://www.netzwerkgegengewalt.org < Index: Erziehungswissenschaft

Schule >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Schule http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Schule

Lehrerbildung >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Lehrerbildung http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Lehrerbildung

Lehre an der Hochschule >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Lehre an der Hochschule http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Lehre an der Hochschule

Erwachsenenbildung >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erwachsenenbildung http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erwachsenenbildung

Theorie und Praxis evangelischer Erwachsenenbildung >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Theorie und Praxis evangelischer Erwachsenenbildung http://www.netzwerkgegengewalt.org > Theorie und Praxis evangelischer Erwachsenenbildung

Allgemeine Didaktik >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Allgemeine Didaktik http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Allgemeine Didaktik

Politische Bildung > http.//www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Politische Bildung

Friedenslernen >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Friedenslernen http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Friedenslernen

Interkulturelle Kompetenz >  http://www.netzwerkgegengewalt > Index: Interkulturelle Kompetenz http://www.netzwerkgegengewalt > Index: Interkulturelle Kompetenz

Globales Lernen >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Globales Lernen http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Globales Lernen

Klimawandel und Klimaschutz >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Klimawandel und Klimaschutz http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Klimawandel und Klimaschutz

Migration >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Migration in Österreich http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Migration in Österreich

Wirtschaftserziehung >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Wirtschaftserziehung http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Wirtschaftserziehung

Vorberufliche Bildung >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich

Familienwissenschaft >  http://www.netzwerkgegengewalt,org > Index: Familienwissenschaft http://www.netzwerkgegengewalt,org > Index: Familienwissenschaft

Personalentwicklung >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung

9.2 Praxisprojekte - Lernen in tätiger Gemeinschaft  |  |

Im diakonischen Lernen und Lehren haben Praxisprojekte und "situated learning" eine wesentliche Bedeutung (vgl. HANISCH 2008, 384-385).

- Neben den praktischen Einsichten in der Praxis geht es auch um theologische Erkenntnisse und Fragestellungen (vgl. HANISCH 2008, 385-388).

- Das Praxisfeld und Motive christlichen Handelns sind Lernenden didaktisch zu erschließen (vgl. soziales Lernen im Kontext mit geistlichen Komponenten).

- Praxisprojekte umfassen Exkursionen, Erkundungen/ Aspekterkundungen, Expertengespräche, biografische Tätigkeit und mehrwöchige bzw. wöchentliche Praktika, die die methodische Unterschiedlichkeit aufzeigen.

- Sinnvoll ist die Einbindung in schulische Curricula (vgl. die Bedeutung von Schulentwicklung).

9.3 Diakonie als Unterrichtsfach  |  |

Auf Grund der Fächeraufteilung bietet sich die Thematik "Diakonie" als Teilbereich des Kernfachs Religion an. Damit sind religionspädagogische Intentionen angesprochen (vgl. HANISCH 2008, 376-388; IT-Autorenbeitrag?  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Religionspädagogik). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Religionspädagogik).

Im Rahmen eines Projektunterrichts kann ein Sozialprojekt mit Aspekten diakonischen Lernens ebenfalls angeboten werden.

Lehrinhalte bzw. Bildungsziele sind gesellschaftliche und theologisch-biblische Fragen.

Die Thematik und der damit verbundene Lernprozess ist aus organisatorischen Gründen in erster Linie im Religionsunterricht angesiedelt (vgl. SCHRÖDER 2012, 637-638). Im evangelischen Bildungsverständnis geht es um den Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Haltungen/Einstellungen, Werten, Handlungsfähigkeit und Deutung des Lebens (vgl. KRAMER 2015, 150).

Diakonisches Lernen erhebt den Anspruch, über Praxisprojekte hinaus nachhaltig Lernenden Einsichten und Haltungen zu vermitteln.

Angesprochen sind

- Persönlichkeitsbildung,

- soziales Lernen/ Sozialkompetenz,

- sozialpolitische Sensibilität/ Politische Bildung,

- Kenntnis und Diskurs über biblisch-theologische und ethisch-moralische Grundlagen und

- Handlungsorientierung in diakonischen Handlungsfeldern mit Perspektivenbildung.

9.5 Erwachsenen- bzw. Aus- und Fortbildung  |  |

Evangelische Erwachsenenbildung bzw. Evangelische Bildungswerke sind herausgefordert, diakonisches Lernen und Handeln in erwachsenenpädagogischen Lernprozessen - Erkundungen, Exkursionen, Expertengesprächen, Praktika, Diskursen und Perspektiven - anzubieten bzw. zu bearbeiten. Ein möglicher Verbund mit Diakonie-Akademien? bietet sich an.

Am Beispiel der "Diakonie Eine Welt-Akademie? Wien" kann interne Aus- und Fortbildung gezeigt werden.

- Als gemeinnützige Erwachsenenbildungseinrichtung ist die Akademie aus den Bereichen Bildung und Flüchtlingsarbeit entstanden (vgl. IT-Hinweis?

http://einewelt.diakonie.at/akademie [12.10.2017]). http://einewelt.diakonie.at/akademie [12.10.2017]).

- Die Akademie möchte eine Brücke zwischen Theorie und Praxis und langjähriger Expertise und Erfahrung schlagen sowie ein Netzwerk an Lehrenden einem breiten Publikum zugänglich machen.

- Ziel sind qualitätsvolle Bildungsangebote in den Arbeitsbereichen der Diakonie anzubieten. Mit Stand 2017 werden Aus- und Fortbildungsangebote in den folgenden Schwerpunkten angeboten:

- Flucht-Asyl-Migration-Integration?,

- Interkulturelle Kommunikation bzw. Kompetenz,

- Internationale Entwicklung-Entwicklungszusammenarbeit?,

- Fortbildungsangebote für Lehrende,

- Elternakademie/pädagogische Themen und

- spezielle Angebote für freiwillige Mitarbeiter_innen.

9.6 Zusammenfassung  |  |

Diakonische Lehre (und Lernen) ist nicht auf sozial verantwortliches Handeln beschränkt.

Neben der politisch-sozialen Dimension im Kontext mit Politischer Bildung gibt es eine theologisch-religionspädagogische Grundlage, die schulisch und außerschulisch anzusehen ist (vgl. HANISCH 2008, 276-388; SCHRÖDER 2012; KRAMER 2015).

Lerndimensionen sind demnach

- theologisch-religionspädagogisch: Verantwortung, Verheißung und Deutung,

- pädagogisch: soziales Lernen, politische Sensibilisierung/ Bildung und interkulturelles Lernen,

- ethisch-moralisch: ethisches Lernen und

- reflexives Verhalten.

Diakonisches Lernen ist als Lernprozess religiöser Bildung zu verstehen.

- Ein zunächst probeweises diakonisches Handeln soll in der Folge diakonisch begründetes Handeln und kritische Reflexion begründen.

- Anzustreben ist Interdisziplinarität im schulpädagogischen und ein Verbund in außerschulisch-erwachsenenpädagogischen Bemühungen.

Neben der religions- und allgemeinpädagogischen, ethischen und theologisch-biblischen gibt es eine soziale und politische Dimension bzw. Konsequenz (vgl. METZ 2004, 6-8; ADAM 2006, 80-93; SCHRÖDER 2012, 637-638; KRAMER 2015, 136-140).

10.1 Themenfeld - Praxisfelder  |  |

Auszugehen ist von dem Themenfeld der Politischen Bildung,

- die Gestaltung sozialer Beziehungen,

- eine demokratische Ordnung und politische Willensbildung,

- internationale Politik und Friedenssicherung,

- Recht und Rechtsordnung,

- Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik,

- Medienkompetenz,

- Umweltbildung,

- Interkulturelle Kompetenz und Globales Lernen,

- geschlechterspezifische Aspekte,

- Prävention von Rechtsextremismus-Fremdenfeindlichkeit-Antisemitismus? und

- Vorberufliche Bildung/ Berufswahlorientierung umfasst (vgl. HÄNDLE-OESTERREICH-TROMMER? 1999, 105-114; SANDER 2007; DICHATSCHEK 2017a).

Praxisfelder sind die Familie, die vier Bildungsbereiche, Politische Bildung als fächerübergreifende Aufgabe, spezifische außerschulische Jugendbildung und Erwachsenen- bzw. Weiterbildung.

10.2 Didaktische Prinzipien  |  |

Didaktische Prinzipien sind die

- Adressatenorientierung,

- exemplarisches Lernen,

- Problemorientierung,

- Kontroversität,

- Handlungsorientierung und

- Wissenschaftsorientierung.

10.3 Beidseitige Intentionen  |  |

Vergleicht man ADAM's didaktische Kriterien und Formate diakonisch-sozialen Lernens mit den Intentionen Politischer Bildung, finden sich zahlreiche Übereinstimmungen (vgl. ADAM 2006, 80-93; DICHATSCHEK 2017a).

Die Lernprozesse beider Fachbereiche können einander ergänzen und pädagogische Impulse vermitteln. Beispielhaft ergeben sich dies durch

- ungewöhnliche Erfahrungen,

- soziales Wissen aus erster Hand,

- Verständnis und Toleranz,

- Interesse für soziale Probleme,

- Verhaltenssicherheit und soziale Kompetenz,

- Kenntnis eigener Stärken und Schwächen,

- Reflexion über das eigene Leben,

- Akzeptanz als Person,

- Zufriedenheit bei Teilnehmenden und

- Kontaktfreudigkeit.

Erkundungen/ Aspekterkundungen, Expertengespräche und Praktika bedürfen einer Planung, Begleitung und kritischen Reflexion. Nachhaltige Eindrücke bei Lernenden werden in didaktischen Impulsen an Ort und Stelle gewonnen.

Dimensionen sozialen Lernens und Politischer Bildung/schulisch auch Sozialkunde ergeben wesentliche Erkenntnisse.

- Wahrnehmung,

- Kommunikation,

- Akzeptanz,

- soziales Handeln,

- Umgang mit Schwierigkeiten und

- Entwicklung von Werthaltungen.

Von Interesse ist diakonisch-soziales Lernen für die Erwachsenenbildung in der Evangelischen Erwachsenenpädagogik.

Im Folgenden sollen Anregungen gegeben werden.

- Kurs "Soziale Ungleichheit",

- Grundkurs Diakonie,

- soziales Netzwerk,

- Lernprojekt Blockpraktikum und

- Öffentlichkeitsarbeit/Dokumentation/Ausstellung-Leserbrief-Diskussionsrunde?.

Zu den Kernaufgaben der Unternehmensführung in der Diakonie gehört

- die Schärfung und Pflege eine spezifischen christlichen Profils, etwa Fragen der Seelsorge, spirituellen Bildung und christlicher Unternehmensführung (vgl. REBER 2018, 7; MOOS 2018, 93-99; HAAS-STARNITZKE? 2018).

- Verknüpft sind die Entscheidungen mit vielfältigen Personal- und Organisationsentwicklungsprozessen (vgl. IT-Autorenbeiträge?

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung, Organisationsentwicklung). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung, Organisationsentwicklung).

- Es geht demnach um die Gestaltung eines christlichen Profils, also einer Grundüberzeugung und um Visionen. Diese Gestaltung und Pflege ist etwas Prozesshaftes. Bildungs- und Wachstumsprozesse in bestimmten Herausforderungen und Möglichkeiten erbringen eine bestimmte Profilgestaltung. Von Interesse sind die Förderung der Profilbildungsprozesse.

- Diakonisches Lernen und Lehren geht von der Wahrnehmung und Wertschätzung (Innenbereich) sowie Kontrolle und Bevormundung (Außenbereich) aus. Diese Spannung wird mit den Schlagwörtern "Wahrnehmung, Wertschätzung und kritisches Gegenüber" bezeichnet.

IT-Hinweis?

http://www.diakonie.at http://www.diakonie.at

11.1 Entwicklungen in der Diakonie  |  |

Die Bedeutung diakonischer Einrichtungen bzw. Entwicklungen erhielt in den letzten Jahren eine besondere Bedeutung (vgl. REBER 2018, 19-24).

Diskussionswürdig in Lern- und Lehrprozessen sind die Entwicklungen im

Im Qualitätsmanagement geht es die Qualitätsanforderungen und das Zertifizierungsverfahren (vgl. REBER 2018, 24-31).

Aspekte einer christlichen Unternehmenskultur bilden

- Führung und Leitung

- Leitbild

- Unternehmensstrategie

- Konzeption-Leistungsbeschreibung?

- Managementbewertung

- Vernetzung-Kooperation?

- Öffentlichkeitsarbeit

- Führungsgrundsätze

- Dienstgemeinschaft

- Umgang mit Gütern und Ressourcen

- Dienstleistungserbringung

- Grundsätze

- Erstkontakt-Information? der Klientel

- religiöse Angebote

- Befragung der Klientel

- Interkulturelle Öffnung-Orientierung?

- Mitarbeitende

- Stellen-, Aufgaben- und Funktionsbeschreibung,

- Personalbeschaffung-Personaleinarbeitung?/-begleitung

- Besprechungswesen

- Fort- und Weiterbildung

- religiöse Angebote

- Mitarbeit freiwilliger/ehrenamtlicher Engagierter

- Stellenbeschreibung

- Fort- und Weiterbildung - spirituelles Bildungsprogramm

- Begleitung-Unterstützung?

- Beratung im Förderprogramm.

11.2 Christliches Profil  |  |

Die folgenden Ebenen und Dimensionen weisen auf ein christliches Profil (vgl. REBER 2018, 35-47; HAAS-STARNITZKE? 2018).

- Hilfe- und Dienstleistungen der Diakonie - Beratung, Pflege, medizinische Behandlung und pädagogische Arbeit

- Seelsorge für Klienten, Patienten, Bewohner, Mitarbeitende und Führungskräfte

- Vernetzung-Kooperation? - Zusammenarbeit im Sozialraum, Mitgestaltungsmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit

- Unternehmenskultur - Leitbilder, Kundenflyer, Internetauftritt, Bildungsprozesse

- Reflexionskultur-Kommunikation?

- gestaltete Unterbrechungskultur und

- Gebetskultur

11.3 Fördermaßnahmen  |  |

Hier geht es um Fördermittel bei

- Referentenkosten (Honorar, Reisekosten und Unterkunft)

- Personalkosten (Fort- und Weiterbildung, Vertretungen) und

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Presse-Rundfunk-Neue? Medien).

11.4 Konfessionelles Profil  |  |

Unterschiedliche Vorstellungen in der Vielfalt der Begrifflichkeit von Diakonie sind Gegenstand von Lern- und Lehrprozessen im diakonischen Unternehmensprofil. Daraus ergeben sich die Fragen nach

- den Einzelunternehmen der Diakonie

- dem christlichen Menschenbild

- einem christlichem Engagement und

- der Kirchlichkeit/evangelisches Profil.

12 Bildungswochen 2018 im diakonischen Umfeld  |  |

4.9. - 31.10.2018, Ort: Superintendentur Innsbruck, Rennweg 13

Das Evangelische Bildungswerk in Tirol bot im September und Oktober 2018 eine Reihe von Seminarvorträgen aus dem diakonischen Bereich an.

Schwerpunkte bilden

- diakonisch-soziolpolitisches Lernen (Politische Bildung),

- diakonisch-gesundheitspädagogisches Lernen (moderne Altenbetreuung) und

- diakonisch-soziokulturelles Lernen. Dazu gibt es zunächst eine Ausstellung unter dem Titel "Heimat und Fremde".

Die Vorträge sollen einen Einblick in interessante Themen geben,

- die einerseits mit Mündigkeit, Demokratieverständnis und allgemeiner Politischen Bildung zu tun haben,

- andererseits dem weiten Bereich der Versorgung älterer Mitbürger_innen Rechnung tragen.

Die Termine sind als Seminarvorträge geplant, d.h. einerseits Vortrag, andererseits als Seminar mit Diskussion, Rundgespräch und Fallbeispielen. Eine rege Beteiligung des Publikums an der Erarbeitung eines Themas ist erwünscht.

Die Seminarvorträge beginnen jeweils um 17 Uhr.

Dienstag, 4.9.2018: Flucht und Vertreibung in den letzten Jahrzehnten

Dienstag, 18.9.2018: Macht der Medien

Dienstag, 2.10.2018: Moderne Altenbetreuung: Demenz und Diabetes

Dienstag, 16.10.2018: Demokratie und Verantwortung

Dienstag, 30.10.2018: Moderne Altenbetreuung: Wann geht es in das Heim?

Die Vernissage zur Ausstellung "Heimat und Fremde" findet am Donnerstag, 18.10.2018, um 19 Uhr in der Evangelischen Auferstehungskirche, Innsbruck, Gutshofweg 8, statt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Kostenbeiträge (Spenden) sind erbeten.

13 Reflexion  |  |

Diakonisch-soziales Lernen und Lehren ist

Freiwillige Hilfe, Besuchsdienst, Kranken- und Altenpflege sowie die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit diakonisch-sozioökonomischen/soziopolitischen und '''diakonisch-kulturellen Themenbereichen sind erwünscht, bedürfen aber einer zielgerichteten (religions-)pädagogischen Auseinandersetzung in Bildungsinstitutionen.

Persönlichkeitsbildung und gesellschaftliche Sicherheit sind vorrangige pädagogische Zielsetzungen.

Ein Freiwilligen-Engagement? ist zwar gesellschaftlich wenig anerkannt, aber durchaus wünschenswert.

- Es bringt wertvolle Erkenntnisse und bei professioneller Unterstützung auch Fortbildungsmöglichkeiten.

- Damit steigt die gesellschaftliche Akzeptanz und möglicherweise sogar berufliche Verwertung.

Ein spezifisches Unternehmensprofil und eine christliche Unternehmenskultur sind Merkmale diakonischen Engagements in Verbindung mit einem evangelischen Profil.

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.

Adam G. (2006): Didaktische Kriterien und Formate diakonisch-sozialen Lernens, in: Adam G.-Hanisch H.-Schmidt H.-Zitt R. (Hrsg.): Unterwegs zu einer Kultur des Helfens. Handbuch des diakonisch-sozialen Lernens, Stuttgart, 80-93

Adam G.-Hanisch H.-Schmidt H.-Zitt R. (Hrsg.) (2006): Unterwegs zu einer Kultur des Helfens. Handbuch des diakonisch-sozialen Lernens, Stuttgart

Adam G. (2008): Diakonisch-soziales Lernen. Eine Zwischenbilanz in weiterführender Absicht, in: Eurich J.-Oelschlägel Chr. (Hrsg.): Diakonie und Bildung, Stuttgart, 362-375).

Baur W.-Hödl D.-Eidt E.-Noller A.-Schulz Cl.-Schmidt H. (Hrsg.) (2015): Diakonat für die Kirche der Zukunft, Stuttgart

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Erwachsenen- Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie und Praxis von Fort- bzw. Weiterbildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017c): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2022): Inklusion. Pädagogik - Persönlichkeitserziehung - Gewaltprävention im Kontext Politischer Bildung, Saarbrücken

Dressler B. (2012): Performative Religionsdidaktik: Theologisch reflektierte Erschließung von Religion, in: Dressler B.-Klie Th.-Kumlehn M. (Hrsg.): Unterrichtsdramaturgien. Fallstudien zur Performanz religiöser Bildung, Stuttgart, 15-42

Englert R. (2008): Performativer Religionsunterricht - eine Zwischenbilanz, in: Zeitschrift von Pädagogik und Theologie 60/2008, 3-16

Eurich J.- Oelschlägel Chr. (Hrsg.) (2008): Diakonie und Bildung, Stuttgart

Fischer V.-Springer M.-Zacharaki I. (Hrsg.) (2013): Interkulturelle Kompetenz. Fortbildung-Transfer-Organisationsentwicklung?, Schwalbach/Ts.

Gramzow Chr. (2010): Diakonie in der Schule. Theoretische Einordnung und praktische Konsequenzen auf der Grundlage einer Evaluationsstudie, Leipzig

Haas H.-St./Starnitzke D. (2018): Gelebte Identität. Zur Praxis von Unternehmen in Caritas und Diakonie, Stuttgart

Hanisch H . (2008): Religion und diakonisches Handeln aus religionspädagogischer Perspektive, in: Eurich J.-Oelschlägel Chr. (Hrsg.): Diakonie und Bildung, Stuttgart, 376-388

Händle Chr.-Oesterreich D.-Trommer L. (1999): Aufgaben politischer Bildung in der Sekundarstufe I. Studien aus dem Projekt Civiv Education, Opladen

Klie Th.-Leonhard S.(Hrsg.)(2008): Performative Religionsdidaktik: Religionsästhetik-Lernorte-Unterrichtspraxis?, Stuttgart

Kramer J. (2015): Diakonie inszinieren. Performative Zugänge zum diakonischen Lernen, Stuttgart

Matzner M. (Hrsg.) ( 2012): Handbuch Migration und Bildung, Weinheim-Basel?

Metz J.P. (2004): Compassion. Eine politisch-theologische Hinführung, in: Kuld L.-Gönnheimer St. (Hrsg.): Praxisbuch Compassion. Soziales Lernen an Schulen. Praktikum und Unterricht in den Sekundarstufe I und II, Donauwörth, 6-8

Moos Th. (Hrsg.)(2018): Diakonische Kultur. Begriff, Forschungsperspektiven, Praxis, Stuttgart

Nipkow K.E. (1996): Ziele ethischer Bildung heute, in: Adam G.-Schweitzer Fr.(Hrsg.): Ethisch erziehen in der Schule, Göttingen, 38-61

Nipkow K.E. (1998): Bildung in einer pluralen Gesellschaft - Bd. 2 Religionspädagogik im Pluralismus, Gütersloh

Reber J. (2018): Christlich-spirituelles Unternehmensprofil. Prozesse in Caritas, Diakonie und verfasster Kirche fördern, Stuttgart

Rohe M.-Engin H.-Khorchide M.-Öszoy Ö.-Schmid H. (Hrsg.) (2015): Christentum und Islam in Deutschland. Grundlagen, Erfahrungen und Perspektiven des Zusammenlebens. Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1634, Bonn

Sander W. (Hrsg.) (2007): Handbuch politische Bildung. Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 467, Bonn

Schröder B. (2012): Religionspädagogik, Tübingen

Zerth J.-Schildmann J.-Nass J. (Hrsg.) (2019): Versorgung gestalten. Interdisziplinäre Perspektiven für eine personenbezogener Gesundheitsversorgung, Stuttgart

IT - Autorenbeiträge  |  |

Die Autorenbeiträge dienen der Ergänzung der Thematik.

Netzwerk gegen Gewalt

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index:

Religionspädagogik

Theorie und Praxis evangelischer Erwachsenenbildung

Protestantismus

Ethik

Politische Bildung

Friedenslernen

Altersbildung

Gesundheitsbildung

Lernkulturen der Allgemeinen Erwachsenenbildung

Schule

Persönlichkeitsbildung

Erwachsenenbildung

Bildungsmanagement

Interkulturelle Kompetenz

Personalentwicklung

Inklusive Pädagogik

Organisationsentwicklung

IT - Hinweis  |  |

https://evang.at/grenzgaenger-zwischen-universitaet-und-kirche/ > Evangelische Kirche in Österreich/ Gottfried Adam > Gelebte Diakonie (14.5.2018) https://evang.at/grenzgaenger-zwischen-universitaet-und-kirche/ > Evangelische Kirche in Österreich/ Gottfried Adam > Gelebte Diakonie (14.5.2018)

https://de.lutheranworld.org/de/content/neues-oekumenisches-studiendokument-will-diakonie-staerken-21 > Lutherischer Weltbund - actalliance -Weltkirchenrat > Neues ökumenisches Studiendokument will Diakonie stärken (1.6.2018) https://de.lutheranworld.org/de/content/neues-oekumenisches-studiendokument-will-diakonie-staerken-21 > Lutherischer Weltbund - actalliance -Weltkirchenrat > Neues ökumenisches Studiendokument will Diakonie stärken (1.6.2018)

Dokumentation  |  |

Zum Autor  |  |

APS - Lehramt (VS - HS - PL): zertifizierter Schüler- und Schulentwicklungsberater (1975-1999); Lehrerbildner/ Pädagogisches Institut des Landes Tirol (1994-2003); Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1994-2003)

Lehrbeauftragter am Institut für Erziehung- bzw. Bildungswissenschaften der Universität Wien/ Berufspädagogik/ Aus- und Weiterbildung/ Vorberufliche Bildung (1990/1991-2010/2011), am Sprachförderzentrum des Stadtschulrates für Wien/ Interkulturelle Kommunikation (2012), am Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung/ Didaktik der Politischen Bildung (2016, 2018), am Kirchlichen Lehrgang der Superintendenz Salzburg und Tirol/ Basisausbildung für Religionslehrer_innen für die APS - Pädagogische Impulse für den Unterricht, Interkulturalität (2018-2020)

Absolvent des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ Master (2008), des 1. Lehrganges für Ökumene/ Kardinal König - Akademie Wien/ Zertifizierung (2007), der Weiterbildungsakademie Österreich/ Diplome (2010), des 7. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), der Personalentwicklung der Universitäten Wien/ Bildungsmanagement / Zertifizierung (2010) und Salzburg/ 4. Interner Lehrgang für Hochschuldidaktik/ Zertifizierung (2016), des Online - Kurses "Digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildner_innen"/ TU -Graz - CONEDU - Werde Digital.at - Bundesministerium für Bildung/ Zertifizierung (2017), des Fernstudiums Grundkurs Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut Münster/ Zertifizierung (2018)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche in Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Tirol (2004-2009, 2017-2019), Kursleiter an den VHSn des Landes Salzburg Zell/See, Saalfelden und Stadt Salzburg (2012-2019)

Aufnahme in die Liste der sachverständigen Personen für den Nationalen Qualifikationsrahmen/ NQR, Koordinierungsstelle für den NQR/ Wien (2016)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|