|

Familienwissenschaft

Familienpolitik - Elternbildung - Beratung  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Einleitung  |  |

Das Interesse für den Bereich "Familie" und die damit verbundenen Aspekte ergibt sich aus den vielfältigen Fragen der Politischen Bildung und der Auseinandersetzung mit interkulturellen Phänomenen.

Ausgangspunkt der Überlegungen sind

- die Etablierung eigener Studiengänge im deutschsprachigen Raum, ausgehend von den USA und dem übrigen angelsächsischen Raum;

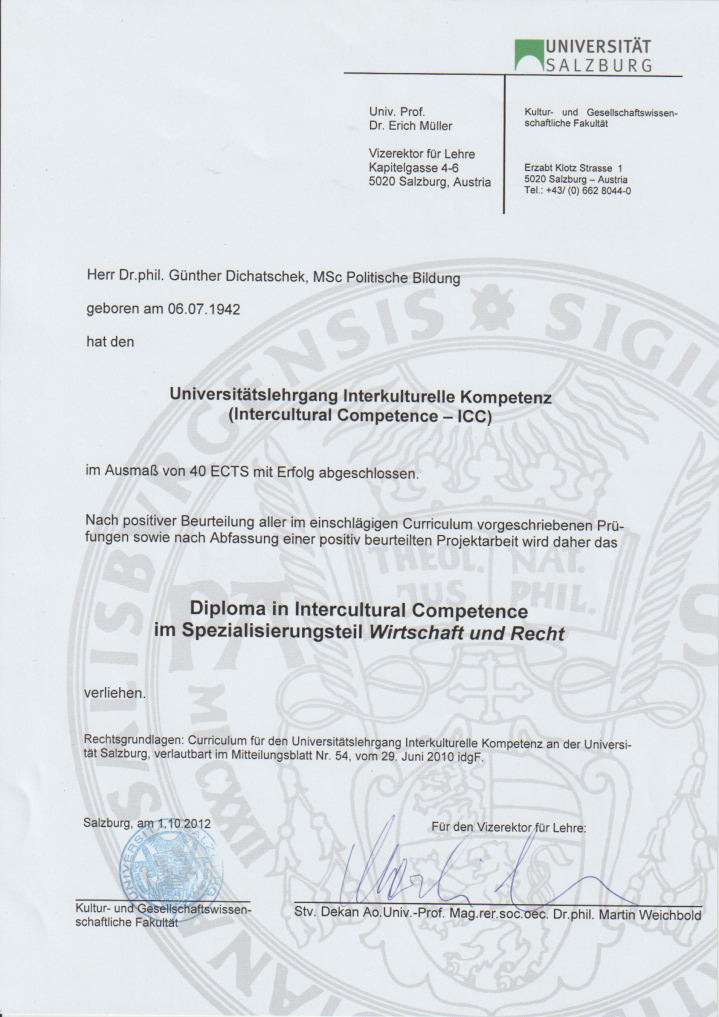

- die Absolvierung der Universitätslehrgänge "Politische Bildung" (2008) und "Interkulturelle Kompetenz" (2012) sowie der Weiterbildungsakademie Österreich (2010) und

- die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur.

Wer sich mit der Sozialgeschichte Europas auseinandersetzt, stößt auf die Geschichte der Familie und erkennt, dass diese ein interessanter Bereich Politischer Bildung darstellt (vgl. KAELBLE 2007, 27-56).

Im Folgenden wird auf die Entwicklung von Familienwissenschaft, historische Merkmale von Formen und Beziehungen von Familien, Familienkonzepte im Bürgertum, Erscheinungsformen gegenwärtiger Familien, Familienpolitik und europäische Aspekte, Elternbildung als Bedeutung und Beratungskonzepte eingegangen.

Im Fokus stehen erziehungs- bzw. bildungswissenschaftliche Aspekte und Elemente einer Politischen Bildung.

1 Einführung  |  |

Innerwissenschaftliche sozialwissenschaftliche Themenfelder als eigene Studiengänge sind eher selten. Ein neuer Themenbereich als angewandter Wissenschaftszweig ist mit Familienwissenschaft als Studiengang an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg seit dem Sommersemester 2013 eingerichtet (vgl. WEIDTMANN 2013).

Aus der Perspektive der Politischen Bildung bietet sich an, mit dem Phänomen Familie zu beschäftigen. Gefragt ist hier Interdisziplinarität.

Interdisziplinarität wird seit der Bologna - Reform in der Hochschullandschaft vermehrt praktiziert.

Beispielhafte Studienformate entstanden etwa

- im Managementbereich,

- in European Studies,

- Ökonomie,

- Ökologie,

- Kulturwissenschaften und

- im Bildungsbereich (vgl. die vom Autor absolvierten Universitätslehrgänge in Salzburg und Klagenfurt; vgl. NEUE STUDIENGÄNGE AN DEUTSCHEN UNIS).

Vor- und Nachteile werden diskutiert, so etwa als "Studium light" und geringere Fundierung als ein Einzelstudiengang bzw. als Wissen mit gesteigerter Effizienz (Expertenwissen), übergreifenden Fachkenntnissen und Methodenkompetenz.

In den USA wächst die Zahl der interdisziplinären Studiengänge seit den neunziger Jahren deutlich (vgl. NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS 2013). Familienwissenschaft ist hier und im übrigen angelsächsischen Raum als "Family Science" oder "Family Studies" etabliert.

Sieht man sich die Entwicklung von Familienwissenschaften an, so erkennt man die sozialen und ökonomischen Veränderungen bereits mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die Stadt - Land - Migration, urbane Vorortentwicklungen, Kinderarmut, Gewalt, die Emanzipation der Frauen, veränderte Berufstätigkeiten, die Technisierung des Haushalts und erhöhte Anforderungen an die Bildung kennzeichnen Faktoren einer Entwicklung der Familienwissenschaft.

Als einer der Meilensteine der Entwicklung der Family Studies wird heute die Studie "The Family: A Dynamic Interpretation" (1938) von Willard WALLERS angesehen. Ernest GROVES hat den Prozess, Familienwissenschaften als interdisziplinäre Disziplin besonders vorangetrieben (vgl. GROVES 1946, 25-26).

- Heute gibt es in den USA zahlreiche Studiengänge, besonders an den "State Universities". Mit dem Beitrag von Wesley BURR und Geoffrey LEIGH (1983) etablierte sich die Familienwissenschaft endgültig als eigenständige Disziplin mit einem interdisziplinären Forschungsfeld und eigenen Paradigmen, Methodologien und Aspekten.

- Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige Versuche einer Etablierung dieses Wissenschaftsbereichs. Man neigt eher zu Projekten und persönlichen Initiativen von Wissenschaftlern, so etwa die Interdisziplinäre Forschungsstelle Familienwissenschaft (IFF) an der Universität Oldenburg, das Interdisziplinäre Zentrum für Familienforschung an der Ruhr - Universität Bochum und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ohne Lehre wie das Deutsche Jugendinstitut München (DJI) oder das Staatsinstitut für Familienforschung Bamberg (IFB). Gestrichen wurde der 2002 als Hertie -Stiftung eingerichtete Stiftungslehrstuhl für Familienwissenschaft an der Universität Erfurt 2007.

Trotz des Bedarfs für eine Bearbeitung der Bedeutung von Familie, Familienprogrammen und Familieninstitutionen im nationalen und internationalen Bereich existiert kein eigenständiger Studiengang in Österreich (vgl. das Plädoyer von WINGEN 2004, 48). Bemerkenswert auch das Plädoyer von SCHWENZER und AESCHLIMANN (2006, 509-510).

1.2 Forschungsstand deutschsprachiger Raum  |  |

Im deutschsprachigen Raum ergibt sich unter Beachtung der Politischen Bildung ein Forschungsstand,

- der mit Göran THERNBORN (2004) mit einem ausgezeichneten Überblick über die Familie im 20. Jahrhundert in Form einer Weltgeschichte angesetzt werden kann. Sinnvoll ist die Beschränkung auf die Aspekte des Patriarchalismus, der Heiraten und Fertilität.

- Andre BURGUIEREs Weltgeschichte der Familie (1996) und Philippe ARIES und Georges DUBYs "Geschichte des privaten Lebens" (1993) enthalten einzelne Kapitel europäischer Länder, umfassen aber nicht den letzten Teil des 20. Jahrhunderts.

- Der Überblick über die europäische Familie von Andreas GESTRICH, Michael MITTERAUER und Jens - Uwe KRAUSE (2003) legt Schwerpunkte auch auf andere Epochen. Ein europäisches Gesamtbild erhält man auch nicht aus nationalen Überblicksdarstellungen (vgl. KAELBLE 2007, 28).

- Zu erwähnen sind die ausgezeichnete Geschichte der Frauen von Giesela BOCK (2000), die Geschichte der Kindheit von Egle BECCHI und Dominique JULIA (1998), die Geschichte der Mütter von Yvonne KNIEBIEHLER (2000) und die Geschichte der Unverheirateten von Jean Claude BOLOGNE (2004).

2 Historische Merkmale von Familienformen und Familienbeziehungen  |  |

Im Diskurs über heutige Familien mit ihren Leistungen spielen Vorstellungen über vergangene Familienverhältnisse eine Rolle. ROSENBAUM (1977) erkennt dies als wenig erstaunlich, weil die Besonderheit einer Situation erst dann erfasst wird, wenn man sie von einer davon abweichenden absetzt. Bestimmend ist die Perspektive der Gegenwart.

Die Eltern - Kind - Gruppe in Mittel- und Westeuropa war nicht in große Verwandtschaftsverhältnisse eingebunden.

- Die Kleinfamilie war nicht das Ergebnis des Übergangs von einer vormodernen in die moderne Familie. Zudem spielten religiöse Gründe eine Rolle wie etwa das kirchliche Heiratsverbot mit Ehen zwischen Verwandten.

- Bestimmend ist ein Verwandtschaftssystem, dass keine der beiden Seiten der Ehepartner bevorzugt. Verwandt ist man mit allen Personen der mütterlichen und väterlichen Seite und bestimmt selbst die Präferenzen. Damit erhält die Kernfamilie eine zentrale Bedeutung.

2.1 Organisation der Arbeit  |  |

Bestimmend ist die Organisation von Arbeit seit dem 11. und 12. Jahrhundert in Form einer Familiarisierung, ergänzt ab dem Hochmittelalter mit Gesinde in Form von Inhabern von Höfen und Handwerksbetrieben. Schon durch die Betriebsgrößen, die zumeist nur eine Familie ernähren konnten, kam es eher selten zu größeren Familien mit mehreren Generationen. Typisch war dagegen die Beschäftigung von Personal, das in den Haushalt integriert war.

Erst im 19. Jahrhundert stieg die Lebenserwartung und damit kam es häufiger zu einer Drei - Generationen - Familie, wobei diese bei Bauern eher verbreitet war. Im mobilen Bürgertum lebten die Generationen weiter entfernt voneinander (vgl. ROSENBAUM 2014, 20-21).

2.2 Familiengründung  |  |

Wer wen heiraten durfte, war sozial und obrigkeitlich kontrolliert. Heirat und Familiengründung waren abhängig vom Eigentum und Vermögen. Nicht - Besitzende mussten ihre Befähigung nachweisen.

Von einer Heiratsbeschränkung besonders betroffen waren Angehörige einer unter - bäuerlichen Gruppe. Hier spielte auch der Charakter und der Lebenswandel eine Rolle. Bis in das 19. Jahrhundert war die Heiratsbeschränkung ein Mittel zum Erhalt von Unterschichten. Eine Heirat blieb ein Privileg und Statussymbol von Besitzenden (vgl. LIPP 1982, 228-598). Mit der zunehmenden ökonomischen Entwicklung mit Manufakturen und Hausindustrie bzw. hausindustrieller Arbeit kam es zu verschiedensten Erwerbsmöglichkeiten und einer leichteren Familiengründung.

Für Angehörige der Unterschicht blieb mitunter die Alternative einer "wilden Ehe" (vgl. ROSENBAUM 2014, 30-32). Zudem galt sie als Alternative zur legitimen, kirchlich und weltlich anerkannten Ehe. Als Ledig - Sein war der Staus vorgegeben, der für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen sowie für alle hausrechtlich Abhängige wie Gesinde, Lehrlinge und Gesellen galt.

Bis in das 19. Jahrhundert unterlagen auch Soldaten und Studenten einem Heiratsverbot (vgl. MÖHLE 1999, 193). Bis in das 19. Jahrhundert war Heirat ein Privileg, das von der Obrigkeit gewährt wurde. Die Genehmigung galt an den Nachweis des Bürgerrechts (Städte), die Erlaubnis der Heimatgemeinde und an den Nachweis von regelmäßigen Einnahmen oder Vermögen sowie den Lebenswandel und Charakter. Kirchliche Vorschriften je nach Konfession waren ebenso gültig (vgl. MÖHLE 1999, 188). Viele "wilde Ehe" waren Zweitbeziehungen. Mitunter entstanden komplexe Familienstrukturen.

In Krisenzeiten kam als letzte Möglichkeit eine Auswanderung in Betracht. Aus heutiger Sicht spielten materialistische Überlegungen eine Rolle.

Hinweise bestätigen, dass die Partnerwahl ohne Druck von außen stattfand. Die Akteure lebten in einem Umfeld, in dem sich gewisse soziale Muster entwickelten. Pierre BOURDIEU (1993, 285) hat bäuerliche Heiratsstrategien in einem Kontext an die Wahrnehmung der Lebenserfahrung gesehen. Früheste Erziehung wird durch soziale Erfahrungen mit Wahrnehmung und Beurteilung verstärkt ("Vorlieben"), die auch für potentielle Partner gelten. Solche Wahrnehmungsmuster sind Ähnlichkeitswahlen, die auch heute unter anderen Bedingungen gelten (vgl. GESTRICH 2003, 503-504).

Das Heiratsalter hing von lokalen und regionalen Arbeitsmöglichkeiten und Einkommensverhältnissen ab. Auch bestimmten Qualifikationsschritte eine Heirat, man denke nur an Handwerker mit der Bedingung der Meisterprüfung für eine Betriebsführung. Altersungleiche Ehen ergaben sich aus der Verbindung zwischen Meisterwitwen und Gesellen (vgl. ROSENBAUM 1982, 151).

2.3 Verhältnis Ehepartner  |  |

Das Verhältnis der Ehepartner wurde durch gemeinsame Arbeit und Verantwortung für den Betrieb geprägt. Feste Vorstellungen für die Arbeitsbereiche von Frauen und Männern regelten den Alltag. Es galt gesellschaftlich normiert, dass der Mann die Arbeiten außerhalb des Hauses, die Frau die Arbeiten im und um das Haus mit der Sorge um die Kinder zu leisten hatten.

Im kleinbäuerlichen Betrieb hatte die Frau am Feld mitzuarbeiten. Jedenfalls konnte man von einem Statusvorsprung des Mannes mit einer patriarchalischen Ordnung, auch in ökonomischer und öffentlicher Funktion, sprechen (vgl. ROSENBAUM 2014, 25-26). Im Handwerk überwachte die Zunft die Einhaltung der Arbeitsteilung. Mitunter waren die Ehebeziehungen konfliktreich, weil bei den beengten Arbeits- und Lebensverhältnissen Rückzugsräume kaum vorhanden waren (vgl. ROSENBAUM 1982, 153-155). Dies betraf damit auch die ehelichen sexuellen Beziehungen, die wenig Intimität zuließen. ILIEN und JEGGLE (1978, 80) verweisen auf den Zusammenhang mit der Existenzsicherung (Härte der Arbeit, Hunger, mangelhafte Räumlichkeiten). Vor- und außereheliche Beziehungen bestanden heimlich und im Verborgenen und hatten den Makel der Sünde (vgl. ROSENBAUM 2014, 26).

In der Regel gab es mehr Schwangerschaften als überlebende Kinder (hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit). Durch Fehl- und Totgeburten bzw. frühe Kindersterblichkeit - bedingt durch hygienische Verhältnisse, bestimmte Traditionen der Säuglingsernährung und Arbeitsbelastung der Mütter - kam es zu großen Altersabständen in der Geschwisterreihe.

Die Notwendigkeit einer Wiederverheiratung beim Tod eines Ehepartners führte zu Halb- und Stiefgeschwistern (vgl. ROSENBAUM 1982, 212-214; GESTRICH 2003, 567-569).

2.4 Stellung von Kindern  |  |

Kinder standen wenig im Interesse und der Aufmerksamkeit der Erwachsenen. Entsprechend ihrem Alter wurden sie in den Alltag integriert. Mit zunehmendem Alter trat die Arbeit in den Vordergrund (Nachahmung - Rollenübernahme - Anerkennung). Bezugspersonen waren die Eltern, Großeltern und die Arbeitskräfte im Betrieb. Unter Umständen waren es auch Nachbarn.

Befehl und Gehorsam sowie körperliche Strafen waren selbstverständlich. Die Schule spielte kaum eine Rolle.

Mit der Schulpflicht kam es zur Übernahme der Arbeitspflicht. Die Jungen verließen bald das Elternhaus. Mädchen blieben allgemein länger - zur Hausarbeit - an das Haus gebunden.

3 Familienkonzepte des Bürgertums  |  |

Mit der Trennung von Familie und Berufstätigkeit bzw. Familie und Erwerb entstanden neue Vorstellungen über Ehe und Familie (vgl. ROSENBAUM 1982, 251-253, 271-273).

Wesentliche Aspekte waren nunmehr

- mehr Zuneigung und Liebe und weniger sachliche Erwägungen als Ideal als Austausch von Gedanken und Gefühlen,

- eine veränderte Einstellung zu Kindern mit Zuneigung und

- einer Abgrenzung der Familie als Einheit nach außen, damit ein Entstehen von Privatsphäre.

3.1 Bürgertum  |  |

Diese Aspekte ergaben sich aus dem entstandenen Bürgertum, das sie auch erst versuchte zu realisieren. In der Monarchie gehörten zum Bürgertum Unternehmer, Freiberufler, höhere Beamte und materiell abgesicherte sonstige Berufe.

Erziehung und Bildung waren im Bürgertum wesentlich, bei Frauen ein wesentlicher Aspekt für eine Ehe. Ein Leben als Unverheiratete war nicht erstrebenswert. Für Männer gehörte die Ehe und Familie zu einer bürgerlichen Existenz. Eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ergab für die Frau den Haushalt und die Kindererziehung, für den Mann das Berufsleben und die Öffentlichkeit mit einer rechtlichen innerfamiliären Autorität und Entscheidungsbefugnis (vgl. ROSENBAUM 1982, 343).

Im Bürgertum hatten Kinder als Arbeitskräfte keine Bedeutung. Unterricht und Erziehung vollzogen sich in Schule bzw. häuslicher Umgebung. Die Bedeutung ergab sich aus der familiären Situation (Partnerwahl) und der Wertschätzung von Bildung. Dies war eine gemeinsame Aufgabe der Eltern und wurde finanziell unterstützt (vgl. ROSENBAUM 1982, 364-365).

Hilfreich war in dieser Entwicklung auch der Rückgang der Kinderzahlen, resultierend aus der zunehmend wertschätzenden Haltung der Gesundheit von Frauen und hohen Ausbildungskosten für Kinder (vgl. GESTRICH 2003, 513-515).

3.2 Trennung Arbeit - Familie  |  |

Kennzeichnend war die Arbeitsteilung, die Frau als Mutter und Leiterin des Personals, der Mann als Vater und Betriebsinhaber, als Randfigur bei der Erziehung der Kinder. Söhne wurde in der Regel mehr gefördert, wollte man doch den sozialen Staus der Familie zumindest halten. Töchter erhielten keine Ausbildung zur selbständigen Lebensführung, vielmehr stand eine Haushaltsführung und gesellschaftliche Konventionen für eine spätere Ehe im Mittelpunkt.

Bedingungen für eine Bildung der bürgerlichen Familie waren demnach die Trennung zwischen Familie und Arbeit sowie eine gesicherte materielle Situation. Hier lag der Unterschied zum Familienmodell der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums.

Erst mit den Bemühungen um eine Verbesserung der ökonomischen Situation und der Bildung von Qualifikationen in der Arbeiterschaft und bei Angestellten realisierte sich das bürgerliche Familienmodell.

4 Erscheinungsformen gegenwärtiger Familien  |  |

Ausgehend von der Definition, dass mit "Familie" die in einem Haushalt lebende Gruppe aus einem oder mehreren Erwachsenen mit Kind bzw. Kindern bezeichnet wird, zeigt es sich, dass Familien im Vergleich zur angeführten historischen Entwicklung vermehrt als Kleinfamilien leben (vgl. ROSENBAUM 2014, 36).

4.1 Kleinfamilie  |  |

Realisiert wird dies durch

- getrennte Haushalte,

- eine veränderte Position der Frauen,

- Bildungsgleichheit von Söhnen und Töchtern,

- Erwerbstätigkeit von Frauen, auch bei kleinen Kindern und

- gleichbleibender Arbeit im Haushalt (vgl. PFAU - EFFINGER 2000; ROSENBAUM 2014, 36).

Klassen- und Schichtzugehörigkeit spielen nach wie vor eine Rolle, wie es sich bei der Partnerwahl zeigt ("Kulturkapital" als Merkmal, vgl. dazu GESTRICH 2003, 498, 503-504).

4.2 Diskurs Familienstrukturen  |  |

Zur Diskussion stehen

- die hohe Quote der Wiederverheiratungen bzw. neue Partnerschaften,

- die komplexen Familien- und Verwandtschaftsstrukturen (vgl. STEINBACH 2008, 153-180),

- nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit oder ohne Kinder (vgl. diese als Nachfolge von "wilden Ehen") und

- damit andere Perspektiven als etwa Folgen einer frühen Verwitwung.

- Trennung und Scheidung besitzen andere Emotionalität und Belastungen als schlechte soziale Umstände und Armut.

- Ehe und Familie ist kein Privileg mehr, mitunter sehen Menschen in ihr nur mehr eine unnötige Formalität.

- Privilegiert ist die Ehe (nur) durch die staatliche Verfassung und das Steuerrecht. Kirchenrechtliche Vorschriften werden unterschiedlich gesehen und ergeben einen privaten Charakter.

5 Familienpolitik  |  |

Im Folgenden geht es um politische Elemente der Gerechtigkeit und des Nachteilausgleichs, der Effizienz von Maßnahmen und der Nachhaltigkeit.

Abschließend soll Familienpolitik im europäischen Kontext diskutiert werden.

5.1 Gerechtigkeitsregeln - Nachteilsausgleich  |  |

Mit der Änderung der Familienverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zu einer Diskussion um die Stellung der Familie in einer demokratischen Gesellschaft.

Es geht grundsätzlich um die Stärkung der Familien, der Elternrechte, die Erziehung der nachwachsenden Generation, die innerfamiliären Beziehungen und aktuell um integrative Maßnahmen von zugezogener Familien. Es geht auch um einen Abbau der patriarchalen Stellung autoritärer Väter als Ursache autoritärer Charakterstrukturen (vgl. ADORNO/ FRENKEL -BRUNSWICK/ LEVINSON/ SANFORD 1950; HENTSCHKE 2001; BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 327-328).

Es geht um den verfassungsgemäßen Schutz von Ehe und Familie.

Es geht um die Erziehung und Pflege der Kinder als Recht und Pflicht der Eltern.

Erziehungsberechtigung bedeutet nur dann einen Eingriff des Staates, wenn diese versagt oder Verwahrlosung droht.

Mütter haben den Anspruch auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft.

Die Gesetzgebung verschafft unehelichen Kindern die gleichen Bedingungen für ihre Entwicklung und gesellschaftliche Stellung wie den ehelichen.

Der Staat wacht über die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten und besitzt das Recht einzugreifen.

Unabhängig von der Lebensform gibt es die Fürsorge- und Erziehungspflicht der Eltern bzw. des/ der Erziehungsberechtigten.

Familienpolitik steht in enger Verbindung mit Sozial-, Frauen-, Bildung-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik.

Nicht nur die Regierung und das Parlament sind in der Pflicht, auch die Rechtsprechung und völkerrechtliche Grundrechte schützen die "Familie", d.h. das Familienleben, das Recht auf Gründung einer Familie, das Erziehungsrecht, das Umgangsrecht der Kinder mit den Eltern bzw. der Eltern mit den Kindern und der rechtliche und wirtschaftliche Schutz von Familien einschließlich des Anspruchs auf Mutterschafts- und Elternurlaub steht unter einem besonderen Schutz.

Dies zeigt sich etwa in der "Grundrechtscharta der EU 2010" in den Kapiteln 7,9,14,24 und 33.

Angesichts des umfassenden parlamentarischen und rechtlichen Rahmens versteht es sich von selbst, dass es ein eigenes Familienministerium gibt.

Familienpolitik, Sozialpolitik und Frauenpolitik ist hier gekennzeichnet durch Gerechtigkeitsregeln und einen Nachteilsausgleich.

In diesem Konzept spielt der Interessensausgleich der Eltern und Kinder eine wesentliche Rolle.

Damit ist die Gleichberechtigung der Ehepartner angesprochen (vgl. beispielhaft in der Erziehung und Arbeitswelt; siehe die IT -Autorenbeiträge  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehung, Vorberufliche Bildung in Österreich, Gender). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehung, Vorberufliche Bildung in Österreich, Gender).

5.2 Effizienz von Maßnahmen - Neoliberalismus  |  |

Familienpolitische Ziele ergeben sich hier

- in der Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität von Familien,

- der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

- dem Wohlergehen der Kinder und einer positiven Entwicklung der Fertilität.

- Damit soll es zu einer Stärkung und Entwicklung des Humanvermögens kommen (vgl. die wirtschaftlich selbständige Familie und die eigenständige Fürsorgeleistung für ihre Kinder; BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 333).

Man hat ebenfalls in diesem Kontext zu bedenken, dass die Frage einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf sich bei einer allleinerziehenden Mutter anders darstellt als bei einer Familie mit Mutter und Vater oder bei einer Familie mit mehreren Kindern.

Umstritten ist ebenfalls die Fertilitätsrate, wie hoch sie für die Sicherung des Humanvermögens der Gesellschaft sein sollte und in welcher Form überhaupt ein Einfluss der Familienpolitik anzunehmen ist (vgl. LUTZ 2008,17-24; GAUTHIER 2007, 323-346).

Plädiert wird für die Umsetzung von Teilzielen familienpolitischer Maßnahmen und Annahmen für die Wirkung dieser Ziele. "Denn Mütter und Väter haben auch unabhängig von ihren unterschiedlichen Qualifikationen in ihrer Sozialisation bestimmte Präferenzen entwickelt, die die Wirkung von Maßnahmen in erheblichem Umfang beeinflussen können" (BERTRAM -DEUFLHARD 2014, 334).

Zudem spielen geschlechtsspezifische Sozialisationserfahrungen eine Rolle. Man denke nur an die Tendenz in Europa, dass Mütter Kinder und Beruf als Lebensziel mit der Präferenz für Kinder ansehen, während Väter dem Beruf ein höheres Gewicht geben. In der Praxis wird auf solche Differenzierungen verzichtet. Es kommt eher zu Generalisierungen, etwa erhöhte Kinderleistungen lassen erhöhte Kosten beim Staat entstehen, es kommt zu verringerten Arbeitszeiten von Müttern. Daher kommt es zu geringeren Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen (Reduzierung auf das ökonomische Prinzip).

Der Neoliberalismus unterstellt, dass das menschliche Wohlbefinden dann am größten ist, wenn die Gesellschaft allein durch den Markt reguliert wird. Die staatliche Aufgabe ist daher auf die Herstellung einer Marktfreiheit begrenzt. Es kommt zur paradoxen Annahme, dass das Wohlbefinden der Familie und ihrer Mitglieder dann maximiert wird, wenn sie zunehmend individuell marktabhängig sind. Dem Staat fällt in diesem Modell keine Rolle zu, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Familien ihre Freiheit auch leben können (vgl. BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 335-336).

Im internationalen Vergleich sind die Annahmen über Wirkungen familienpolitischer Maßnahmen umstritten. ADEMA (2012, 487-498) weist im OECD-Vergleich? darauf hin, dass Mütter mit mehreren Kindern in allen OECD - Ländern eine geringere Arbeitszeit aufweisen als Mütter mit einem Kind (vgl. Skandinavien, UK und die USA, auch die EU-Staaten? im Süden und F). Der Zeitrahmen hängt wesentlich von Alter und der Zahl der Kinder ab.

Es zeigt sich das Dilemma, dass eine neoliberale Familienpolitik die Perspektive der Präsenz der Eltern am Arbeitsmarkt mit Verbesserungen vorrangig betrachtet.

Es wird also deutlich, dass die Wirkung von familienpolitischen Maßnahmen ohne die Berücksichtigung individueller Präferenzen und Lebensentwürfe der Eltern an der Realität der Eltern vorbeigeht (vgl. BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 337).

5.3 Nachhaltige Familienpolitik  |  |

Mit der Einflussnahme von US - Vorstellungen auf die Familienpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, zunächst in Deutschland, folgen Konzepte der OECD mit einer Fülle internationaler Vergleiche zu familienpolitischen Leistungen.

Wesentlich scheint die Erkenntnis, dass nationale Familienpolitik die Basis von internationalen Vergleichsdaten benötigt.

Der Wandel der familiären Lebensformen, alleinerziehende Eltern (-teile), die Konzentration bestimmter Migrantengruppen in bestimmten Regionen, eine zunehmende berufliche Qualifikation von Müttern mit Kindern, ein Wandel ökonomischer Strukturen und der Rückgang der Kinderzahlen sind nicht nur nationale Merkmale.

Europäische Länder führen ebenfalls diese Diskussionen, eine internationale Perspektive erleichtert den Diskurs. Dies ist wichtig, weil die kulturell unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Ländern die Möglichkeit ergibt, Stärken und Schwächen von familienpolitischen Maßnahmen zu prüfen.

Thesen wie die Erhöhung des Kindergeldes bzw. der Familienbeihilfe würden bei schlecht Qualifizierten niedrig bezahlte Arbeit aufgeben, lässt sich ebenso prüfen wie etwa die These, eine größere Präsenz am Arbeitsmarkt verringere die Kinderarmut.

Zudem hat die EU - Grundrechtscharta 2010 eine klare rechtspolitische Struktur geschaffen, mit der nationale Familienpolitik sich in den einzelnen Ländern zu bewegen hat (Schutz der Familie, Mutterschutz, Elternurlaub, Erziehungsrecht; vgl. BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 339-340). Damit wird festgestellt, dass ein Mitgliedsstaat der EU sehr wohl Familienpolitik auf die gleichen Grundlagen aufbauen kann, die in anderen EU - Staaten gelten (vgl. MITTERAUER 2003).

5.4 Familienpolitik im europäischen Kontext  |  |

Die knappen Prinzipien einer nachhaltigen Familienpolitik zeigen an, dass Neudefinitionen bzw. neue Überlegungen notwendig werden.

- Horizontale Gerechtigkeit sollte das klassische Modell eines sozialen Ausgleichs sicherstellen. Eltern sollen finanziell gegenüber Nicht-Eltern? benachteiligt werden. Eine Gesellschaft kann erwarten, dass Mütter und Väter gleichberechtigt ihre Existenz sichern, sie kann aber auch erwarten, fass noch zusätzlich die Existenz des Kindes gesichert ist(vgl. das Leistungsprinzip und Sozialprinzip).

- Gleichberechtigung von Frauen und Männern - kodifiziert in der Bundesverfassung und EU - Charta 2010 - ist nur dann realisierbar, wenn eine Familienpolitik sicherstellen kann, dass Fürsorge- und Erziehungsleistung für Kinder und den Lebensvorstellungen der Eltern mit ihrem Können und vermögen am Arbeitsmarkt in den einzelnen Altersphasen des Kindes eine Balance hergestellt wird. Diese "Work - Life - Balance" beinhaltet eine Sicherstellung von Kinderkrippen bis zu infrastrukturellen Angeboten für Kinder und Heranwachsende.

- Nachhaltige Familienpolitik wäre in einem Irrtum zu glauben, dass ein solcher Ausbau ausreichend wäre, um die Entwicklung von Kindern und Heranwachsenden sicher zustellen. Ein solcher Prozess benötigt nicht nur institutionelle Orte und die Familie, vielmehr wird er auch positiv durch kommunale und soziale Einrichtungen und dem Elternhaus so gestaltet, dass zu Erziehende im unmittelbaren Nahbereich positive Erfahrungen sammeln können.

- Gefordert ist eine konsequente Ablehnung von familialer Gewalt und damit einer Förderung familialer Erziehung und konsequenter Unterstützung familialer Bindung (vgl. SCHREIBER 2015, 162-171).

- Gefordert sind Impulse bzw. Initiativen der Bildungs-, Gesundheits-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

- Für Randgruppen und Zuwanderer spezifische Angebote sind vermehrt einzufordern.

- Fürsorge für andere kostet Zeit. Diskriminierungen ergeben sich, wenn man sich ausschließlich am Muster beruflicher Karrieren orientiert (vgl. die Bemühungen um eine vermehrte Bedeutung und Unterstützung von Freiwilligentätigkeiten/ "Ehrenamtlichkeit" und deren Notwendigkeit einer Koordination > DICHATSCHEK 2012/2013, 688-692).

- Die größte Herausforderung von Familienpolitik für die Zukunft dürfte wohl bei der Fürsorge für Kinder und Ältere darin bestehen, die die Lebensverläufe und ihre Fürsorgeleistungen zu keinen Benachteiligungen kommen zu lassen. Erst bei einer vielgestaltigen Organisation der Lebensverläufe ist eine soziale Gerechtigkeit nach dem Verständnis von Nachhaltigkeit erreicht.

- Für die Bildungseinrichtungen gelten in jedem Fall, dass Voraussetzungen und Standards, entsprechende Elemente, Methoden und Unterrichtsplanungen sowie Qualitäten einer Inklusion dringend einzufordern sind (vgl. REICH 2014). Damit ist auch der gesamtgesellschaftliche Rahmen abzustecken.

6 "Europäische Familie"  |  |

WALL, LASLETT und MITTERAUER haben die die These einer "europäischen Familie" entwickelt (vgl. MITTERAUER 2004, 140-160; KAELBLE 2007, 52-53).

Kernaussagen sind

- die Gründung eigener Haushalte jung verheirateter Ehepaare,

- ein höheres Heiratsalter,

- niedrigere Geburtsraten und

- berufliche Selbständigkeit sowie

- eine höhere Zahl lebenslang Unverheirateter.

6.1 Lebensweisen  |  |

Bestimmte Lebensweisen ergeben sich in der Intimität der Familie, dem Ideal der Liebesheirat, der emotionalen Bindung in der Eltern - Kinder - Beziehung, der Verantwortung für die Erziehung durch die Eltern, der starken Orientierung der Kinder an die Eltern und der Vorbereitung einer Trennung von der Herkunftsfamilie in der Jugend etwa durch eine starke Pubertätskrise, den Eintritt in ein Internat, die berufliche Stellung als Lehrling bzw. Bedienstete und den Militärdienst (vgl. MITTERAUER 1986).

Bis zum 19. Jahrhundert gab es diese Entwicklung im nördlichen und westlichen Europa, erst ab dem 19. Jahrhundert entwickelt sich diese Familienkonstellation in ganz Europa allmählich aus.

6.2 Besonderheiten  |  |

Eine europäische Besonderheit entstand in der Vielfalt der Ehe- und Familienmodelle.

- Die Scheidungsraten stiegen, blieben aber unter der US-Rate? und waren höher als in Asien (einschließlich der modernen Gesellschaften in Japan, Singapur, Korea und Honkong; vgl. KAELBLE 2007, 54).

- Ebenso war bzw. blieb eine Besonderheit die Ein - Eltern - Familie (vgl. das Extrembeispiel Dänemark).

- Außereheliche Geburten blieben in Europa niedriger als in den USA, höher aber als in Asien (vgl. COLEMAN 2002, 319-344).

Zusammenfassend kann man feststellen, dass es zwar unübersehbare Unterschiede und Verschiedenheiten in Europa gibt, daneben aber auch spürbare Annäherungen und bestimmte Eigenarten der europäischen Familie, die sie deutlich von außereuropäischen Familienkonzepten unterscheiden (vgl. KAELBLE 2007, 54).

7 Aspekte einer Familienpolitik in Österreich  |  |

Politik hat immer Auswirkungen auf die Familien. Trotzdem hat sich die Familienpolitik als eigenständiger Politikbereich relativ spät entwickelt. Bis in die sechziger Jahre werden in den einzelnen Bundesministerien Familienreferenten bestellt und vom Referat im Bundeskanzleramt koordiniert.

- 1967 wird der Familienpolitische Beirat als Beratungsgremium für die Ressortleitung beim damals zuständigen Bundeskanzleramt eingerichtet. Dem Familienpolitischen Beirat, den es bis heute gibt, gehören Vertreter der Familienorganisationen und der Sozialpartner an.

- 1971 wird im Bundeskanzleramt erstmals ein Staatssekretariat für den Aufgabenbereich Familienpolitik geschaffen, im Jahr 1983 dann ein eigenes Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz errichtet und Familienpolitik damit als eigener Politikbereich etabliert.

7.1 Familienpolitik - Rahmenbedingungen  |  |

Unter Familienpolitik versteht man die Gesamtheit der Maßnahmen, mit denen der Staat regelnd und gestaltend eingreift, um die Rahmenbedingungen für Familien zu beeinflussen. Primäre Aufgabe von Familienpolitik ist es, die in den Familien und durch sie für den einzelnen und die Gesellschaft erbrachten Leistungen anzuerkennen und die familialen Leistungspotenziale zu fördern. Diese These beinhaltet ein gesellschaftspolitisches Verständnis von Familienpolitik. Sie unterscheidet sich u.a. von der weitverbreiteten Vorstellung, Familienpolitik sei in erster Linie Sozialpolitik im Sinne der öffentlichen Fürsorge.

Familienpolitik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit Familien die Kinder, die sie haben wollen, frei von wirtschaftlichen und sozialen Zwängen auch bekommen können. Eltern müssen tatsächlich die freie Entscheidung haben, wie sie Haushaltsführung, Kindererziehung und außerhäuslichen Erwerb untereinander aufteilen, ohne sofort als Rabenmutter oder Hausmütterchen abgestempelt zu werden.

In den Gesellschaften der industrialisierten Welt, vor allem in jenen Gesellschaften, die stark erwerbszentriert sind und deren soziale Absicherung ausschließlich über Erwerbstätigkeit erfolgt, besteht die Gefahr, dass Kinder und jene, die Verantwortung für Kinder übernehmen, zunehmend von der Teilhabe – insbesondere auch vom materiellen Wohlstand –ausgeschlossen werden. Wenn aber gesellschaftlich anerkannte Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit verwirklicht werden sollen, ist es Aufgabe der Politik, hier gegenzusteuern.

7.2 Familienlastenausgleich  |  |

Zentrales Element der Familienpolitik in Österreich ist der Familienlastenausgleich. Familienlastenausgleich bedeutet, dass die finanzielle Mehrbelastung, die durch Ernährung, Bekleidung, häusliche Unterbringung und Erziehung von Kindern verursacht wird, ausgeglichen werden muss. Denn Kinder stellen positive Effekte für die Gesellschaft als Ganzes dar, und sie sichern den Generationenvertrag.

Darüber waren sich Politik und Interessensvertretungen schon zu Beginn Zweiten Republik einig. Einigkeit bestand auch darüber, dass der Ausgleich der Familienlasten zwischen denjenigen zu erfolgen hat, die die Lasten im Interesse der gesamten Gesellschaft tragen, und jenen, die solche Lasten nicht zu tragen haben, jedoch bewusst oder unbewusst daraus Nutzen ziehen, dass es andere tun. Die gesetzliche Basis dafür ist das Familienlastenausgleichsgesetz, das am 1.1.1955 in Kraft trat.

Familienförderung passiert auf zwei Ebenen, einerseits über Direktzahlungen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Kinderabsetzbetrag) und andererseits über steuerpolitische Maßnahmen (Alleinverdienerabsetzbetrag und Kinderzuschläge, Mehrkindzuschlag, Alleinerzieherabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag). Familienförderung wird unabhängig vom Einkommen gewährt, weil – so der Wille des Gesetzgebers – Umverteilung mittels staatlicher Leistungen von Menschen, die aktuell keine Unterhaltsverpflichtung gegenüber Kindern haben zu Familien mit Unterhaltspflichten stattfinden muss.

8 Elternbildung Fallbeispiel Österreich  |  |

8.1 Vorbemerkung  |  |

Die Bildungseinrichtungen nehmen in Österreich ein bedeutende Stellung ein. Elternarbeit, verstanden als ein Beitrag nicht nur in und für Ausbildungseinrichtungen, auch als eine Begegnungsmöglichkeit vieler Menschen im primären und quartären Bildungsbereich.

- Vorberufliche Bildung, schulische "Berufsorientierung" - verbunden mit Bildungsinformation - als Teil vorberuflicher Bildung/ Erziehung wird vor dem Hintergrund einer theoretischen, spezialisierten und mobiler gewordenen Arbeits- und Berufswelt heute allgemein als eine wichtige Aufgabe der Schule anerkannt. Eine Hinführung zum Beruf wird unbestritten als Aufgabe der allgemein bildenden Pflichtschule (APS) gesehen, die insbesondere durch Berufsorientierung (Unterricht), Bildungsinformation (Schülerberatung/ Unterricht), Realbegegnungen (Schulveranstaltung/ Erkundungen, Exkursionen, Expertengespräche und berufspraktische Tage) und das Unterrichtsprinzip "Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt mit Schwerpunkten in der 3. und 4. Klasse" wahrzunehmen ist.

- Eltern als Faktor schulischer Bemühungen sollen bzw. können ihren Beitrag in Erziehung und Bildungsprozessen leisten.

- Zunehmend in einer EU - Wissensgesellschaft spielen auch die erwachsenenpädagogischen Bildungseinrichtungen mit thematischen Schwerpunkten für Eltern eine Rolle ("Erwachsenenschule").

- IT - Hinweis

https://tiroler-bildungsforum.at/erwachsenenschulen/ (7.11.2024) https://tiroler-bildungsforum.at/erwachsenenschulen/ (7.11.2024)

- Interkulturalität als gesellschaftliche Realität wirkt sich in allen Bildungsbereichen aus. Besonders der Kindergarten und die Schule gelten als Motor des interkulturellen Dialogs und einer Basis des gesellschaftlichen Miteinanders.

- Eine Zusammenarbeit mit zugewanderten bzw. geflüchteten Eltern unterscheidet sich nicht grundsätzlich von allgemeiner Elternarbeit. Besondere Aspekte und Herausforderungen können sprachliche Barrieren, falsche Vorannahmen und kulturelle Unkenntnis sein. Elternarbeit kann hier eine schwierige Aufgabe werden und sein.

8.2 Mögliche Begegnungsorte - Aspekte einer Mitwirkung  |  |

Viele Begegnungsorte werden weniger und verschwinden, Neues entsteht nur langsam und ist oft weniger zugänglich. Die Orte, an denen Gesellschaft sich trifft, sie erodieren. Das ist eingebettet in einen längeren, bereits Jahrzehnte laufenden Prozess: dem Abschied von der Massengesellschaft, dem langsamen Verschwinden von Großorganisationen wie Gewerkschaften, Parteien und Kirchen, einer zunehmenden Individualisierung der Lebensgestaltung, gepaart mit einem Abbau staatlicher Infrastrukturen.

Das zunehmende Fehlen von Begegnung schadet unserer Demokratie. Es lohnt sich deshalb, diesen alltäglichen Begegnungsorten Aufmerksamkeit zu schenken. Der Anteil der Elternarbeit für und in Bildungseinrichtungen und erwachsenenpädagogischer Bildung soll nicht unterschätzt werden.

Demokratien beruhen darauf, dass Menschen sich über die Regeln ihres Zusammenlebens verständigen. Anders als in Autokratien oder Monarchien sind in Demokratien die meisten Mitglieder einer Gesellschaft an der Entscheidungsfindung beteiligt. In liberalen Demokratien werden Abstimmungsregeln ergänzt durch einige Rechte, die Menschen in die Lage versetzen, in Freiheit zu leben, sich zusammenzuschließen und zu artikulieren und so effektiv am Finden von Regeln teilzuhaben. Dafür müssen sie freiwillig Kompromisse eingehen und nicht unbedingt ihre Interessen durchsetzen.

Es gibt gut funktionierende digitale Alternativen zum persönlichen Austausch. Wir begegnen uns tagtäglich online, tauschen uns auf Twitter aus, sprechen über Facetime oder Whats App miteinander, lachen miteinander im Freundesvideochat. Auch der Zugang zu Informationen ist im Internet scheinbar grenzenlos. Die Coronapandemie hat viele technische Entwicklungen verstärkt, auch die "digital literacy" der breiten Bevölkerung hat durch sie einen Sprung gemacht. Vor allem Videokommunikation ist für eine breite Masse zugänglich geworden, fast jeder Messenger unterstützt sie heute, ergänzt durch häufig im Arbeitskontext vorkommende Programme wie Teams, Zoom und Co. Das schafft Freiräume, ohne Zweifel. Aber es verändert auch die Art und die Häufigkeit, mit der wir einander begegnen.Eine echte Auseinandersetzung, ein wirklicher Austausch mit den Haltungen, Meinungen und Lebensrealitäten anderer Menschen findet dort nur ganz selten statt. Man erlebt stattdessen Debatten in sozialen Medien, Algorithmen schlagen einem immer radikalere Videos auf Youtube oder Tik Tok vor, man liest skandalisierende Artikel und die Diskussion im Berufskontext beschränkt sich auf die Sachebene.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht so kaum. Die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft durch digitale Vernetzung: Sie hat sich bisher nicht erfüllt. Digitale Begegnung ist eben nicht dasselbe wie Begegnung mit voller körperlicher Kopräsenz. Es fehlen die schüchternen Beobachtungen, die unerwarteten Augenblicke, der Zufall der Begegnung, die Eindrucksfülle, die die gleichzeitige Anwesenheit mit sich bringt, die Kreativität der gemeinsamen Mittagspause.

- Demokratie fehlt Begegnung. Sie fehlt, weil die Orte weniger, ungepflegter, exklusiver und getrennter geworden sind.

- Demokratie braucht Begegnung, um zu funktionieren. Demokratie braucht also auch Begegnung. Sind es nicht vielmehr gut gebildete Eliten, eine funktionierende Zivilgesellschaft, ein Rechtsstaat und repräsentative Parlamente, die entscheidungsfähig sind, die eine Demokratie braucht? Aber eine Demokratie lebt auch davon, dass ihre Mitglieder sich als legitime Andere anerkennen. Sie lebt von Kompromissen, niemand bekommt seinen Willen. Um damit zu leben, müssen wir die Interessen der Anderen, mit denen wir abstrakt Kompromisse eingehen, anerkennen – und dafür sie als Personen. Und dafür wiederum müssen wir ihnen begegnen – nicht allen, aber doch einigen mehr als unserem eigenen Umfeld, einer Auswahl der Menschen sozusagen, mit denen wir uns eine Demokratie teilen.

- Elternarbeit, verstanden in der Trias Unterstützung - Mitwirkung - Mitentscheidung, gefördert durch Erwachsenenpädagogik/ Elternbildungsmaßnahmen/ etwa "Erwachsenenschulen", bietet sich an und ergibt zusätzliche Dimensionen in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung politischer Bildung.

IT - Hinweis

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7141-4/demokratie-fehlt-begegnung/ (9.10.2024) https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7141-4/demokratie-fehlt-begegnung/ (9.10.2024)

Viele Begegnungsorte werden weniger und verschwinden, Neues entsteht nur langsam und ist oft weniger zugänglich. Die Orte, an denen Gesellschaft sich trifft, sie erodieren. Das ist eingebettet in einen längeren, bereits Jahrzehnte laufenden Prozess: dem Abschied von der Massengesellschaft, dem langsamen Verschwinden von Großorganisationen wie Gewerkschaften, Parteien und Kirchen, einer zunehmenden Individualisierung der Lebensgestaltung, gepaart mit einem Abbau staatlicher Infrastrukturen.

Das zunehmende Fehlen von Begegnung schadet unserer Demokratie. Es lohnt sich deshalb, diesen alltäglichen Begegnungsorten Aufmerksamkeit zu schenken. Der Anteil der Elternarbeit für und in Bildungseinrichtungen und erwachsenenpädagogischer Bildung soll nicht unterschätzt werden.

Demokratien beruhen darauf, dass Menschen sich über die Regeln ihres Zusammenlebens verständigen. Anders als in Autokratien oder Monarchien sind in Demokratien die meisten Mitglieder einer Gesellschaft an der Entscheidungsfindung beteiligt. In liberalen Demokratien werden Abstimmungsregeln ergänzt durch einige Rechte, die Menschen in die Lage versetzen, in Freiheit zu leben, sich zusammenzuschließen und zu artikulieren und so effektiv am Finden von Regeln teilzuhaben. Dafür müssen sie freiwillig Kompromisse eingehen und nicht unbedingt ihre Interessen durchsetzen.

Dazu ist es wiederum nötig, dass wir Andere als legitime Mitglieder einer Gesellschaft anerkennen – wofür wir diese Anderen regelmäßig erleben müssen. Genau das geschieht auch an Begegnungsorten im Alltag.

Es gibt gut funktionierende digitale Alternativen zum persönlichen Austausch. Wir begegnen uns tagtäglich online, tauschen uns auf Twitter aus, sprechen über Facetime oder Whats App miteinander, lachen miteinander im Freundesvideochat. Auch der Zugang zu Informationen ist im Internet scheinbar grenzenlos. Die Coronapandemie hat viele technische Entwicklungen verstärkt, auch die "digital literacy" der breiten Bevölkerung hat durch sie einen Sprung gemacht. Vor allem Videokommunikation ist für eine breite Masse zugänglich geworden, fast jeder Messenger unterstützt sie heute, ergänzt durch häufig im Arbeitskontext vorkommende Programme wie Teams, Zoom und Co. Das schafft Freiräume, ohne Zweifel. Aber es verändert auch die Art und die Häufigkeit, mit der wir einander begegnen.

Eine echte Auseinandersetzung, ein wirklicher Austausch mit den Haltungen, Meinungen und Lebensrealitäten anderer Menschen findet dort nur ganz selten statt. Man erlebt stattdessen pöbelige Debatten in sozialen Medien, Algorithmen schlagen einem immer radikalere Videos auf Youtube oder Tik Tok vor, man liest skandalisierende Artikel und die Diskussion im Berufskontext beschränkt sich auf die Sachebene. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht so kaum. Die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft durch digitale Vernetzung: Sie hat sich nicht erfüllt. Digitale Begegnung ist eben nicht dasselbe wie Begegnung mit voller körperlicher Kopräsenz. Es fehlen die schüchternen Beobachtungen, die unerwarteten Augenblicke, der Zufall der Begegnung, die Eindrucksfülle, die die gleichzeitige Anwesenheit mit sich bringt, die Kreativität der gemeinsamen Mittagspause.

- Demokratie fehlt Begegnung. Sie fehlt, weil die Orte weniger, ungepflegter, exklusiver und getrennter geworden sind.

- Demokratie braucht Begegnung, um zu funktionieren. Demokratie braucht also auch Begegnung. Sind es nicht vielmehr gut gebildete Eliten, eine funktionierende Zivilgesellschaft, ein Rechtsstaat und repräsentative Parlamente, die entscheidungsfähig sind, die eine Demokratie braucht? Aber eine Demokratie lebt auch davon, dass ihre Mitglieder sich als legitime Andere anerkennen. Sie lebt von Kompromissen, niemand bekommt seinen Willen. Um damit zu leben, müssen wir die Interessen der Anderen, mit denen wir abstrakt Kompromisse eingehen, anerkennen – und dafür sie als Personen. Und dafür wiederum müssen wir ihnen begegnen – nicht allen, aber doch einigen mehr als unserem eigenen Umfeld, einer Auswahl der Menschen sozusagen, mit denen wir uns eine Demokratie teilen.

IT - Hinweis

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7141-4/demokratie-fehlt-begegnung/ (9.10.2024)Oteil https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7141-4/demokratie-fehlt-begegnung/ (9.10.2024)Oteil

8.3 Formen einer Zusammenarbeit  |  |

Folgt man BRANDAU - FISCHER - PRETIS (2010, 22 - 43), beginnt eine Zusammenarbeit/ Kooperation, mit Erstkontakten möglicher Gestaltung einer Zusammenarbeit, einem frühzeitigen Besuch von Elternabenden und dem Kennenlernen der Bildungseinrichtung Kindergarten - Schule.

- Damit beginnt eine Förderung eines Soziallebens, der pädagogischen Institution (en) und einer Lernkultur.

- In der Folge werden die Übergänge vom Kindergarten zur Grundschule und in die Sekundarstufe I und II erleichtert. Mit der Bildungshöhe und vorhandener Folgerungen sind Kenntnisse der Institutionen und Angebote von Vorteil.

- Die Angebote vollziehen sich in den Bildungslaufbahnen etwa mit

- Erstkontakten mit Eltern,

- zukünftigen Schülerinnen und Schülern über Informationsabenden/ Gesprächsrunden möglicherweise in Elternvereinen.

- Hilfreich sind in der Folge auch Feste, Feiern, Exkursionen und Ausflüge,

- Elternzeitungen und Pressemitteilungen,

- Aufnahmegespräche,

- Projektmitarbeit in Elternvereine und

- persönliche Elternsprechtage.

8.4 Didaktische Elternmitarbeit  |  |

Eine Mitarbeit gesetzlich möglicher, Rücksicht auf ablehnende Haltung, relativen Chance von Abwechslung und Realitätsnähe mit pädagogischem Mehrwert ist schulisch differenziert zu sehen.

Möglichkeiten wären etwa

- "Lesemütter/ Väter" in der Grundschule

- Mitwirkung in der Arbeits- und Berufswelt, Erkundungen - Bildungs- und Berufsberatung

- Erzählungen und Erfahrungen/ Biographie von Eltern

- Besuche von Ausstellungen und Märkten

- Kooperation bei Projekten wie Gartenanlagen, Lehrwegen und Sportanlagen

- Besuch bei Eltern als bestimmte Berufsgruppen wie in einem Geschäft, Handwerk, Bauernhof oder Atelier

- Expertengespräche

- Mitwirkung bei Schulzeitungen, Homepage und Foren

8.5 Eltern und Vorberufliche Bildung/ Berufsorientierung  |  |

Pädagogische und gesetzliche Aufgabe der Schule in einer Vorberuflichen Bildung/ Berufsorientierung ist einen Orientierungs- und Wissensrahmen zu schaffen, der sich aus verschiedenen Ansätzen der Berufswahltheorien ergibt, durch didaktisch - methodische Abstimmung in entsprechenden Lernsequenzen schulische, beratende und wirtschaftsorientierende Lerneinheiten zu vermitteln und selbstständige Verhaltensweisen unter Ausnützung altersgemäßer Motivation einzuüben.

Ziel dieser vorberuflichen Bildung/ Erziehung ist eine sachkompetente, möglichst selbstbestimmte und sozial verantwortbare Schul- bzw. Berufswahlentscheidung mit möglichst realistischer Einschätzung der Bedingungen (Lehre, Schule/ Studium - Beruf).

Daraus ergeben sich Teilfähigkeiten wie Wahrnehmung als wichtige Auffassung, sich damit zu befassen, Entwicklung eines Selbstkonzepts mit beruflichen Vorstellungen und Problemlösungsmöglichkeiten, Einschätzung der verschiedenen Situationen und Bewusstmachung der verschiedenen Einflüsse, Erkennen und Akzeptanz der Verantwortung und Verwirklichung der Entscheidung in Verbindung mit situationsgerechtem Handeln.

Unter Zugrundelegung der verschiedenen Berufswahltheorien zu einem Rahmenkonzept ergibt sich, dass ein längerfristiger Prozess der Schul- bzw. Berufswahl, der früh genug, altersstufengemäß didaktisch - methodisch als Unterricht ("Berufsorientierung"), Realbegegnung (Exkursion, Lehrausgang, Erkundungen; Berufspraktische Tage/ Woche) und Beratung (Schüler- bzw. Bildungsberatung; vgl. "Lehrer lernen Berufsberatung" >  http://noe.orf.at/news/stories/2734505/ [1.10.2015]) zu gestalten ist. http://noe.orf.at/news/stories/2734505/ [1.10.2015]) zu gestalten ist.

Schulrechtlicher Hinweis: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: Erlass II-1041/154-2012, Rundschreiben Nr. 17/2012: Maßnahmen im Bereich Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf (IBOB) in der 7. und 8. Schulstufe

Rahmenkonzept einer schulischen Berufsorientierung

| SCHULE

Unterricht

(Berufsorientierung) | VORBERUFLICHE BILDUNG/ ERZIEHUNG | SCHULE -ARBEITSMARKTSERVICE

Beratung: Schülerberatung/Schule

Jugendberatung/BIZ

Projektarbeit |

SCHULE - WIRTSCHAFT

Realbegegnungen | SCHULE

Elterninformation |

|

|

8.6 Eltern und Interkulturalität  |  |

Die Notwendigkeit einer Interkulturellen Kompetenz/ Interkulturalität/ ICC (in Verbindung mit interkulturellem Lernen) - definiert vom Autor als Fähigkeit, mit Personen anderer Kulturen selbständig, kultursensibel und wirkungsvoll sowie handlungsbereit interagieren zu können (interkulturelles Wissen, interkulturelle Sensibilität, interkulturelle Handlungskompetenz) - ergibt sich aus dem Zusammenleben und der Kooperation von Menschen unterschiedlicher Herkunft, wobei Orientierungslosigkeit, Unsicherheit, Missverständnisse, Vorurteile und Konfliktbereiche zu vermeiden sind (vgl. HUNFELD 2004, 365-366; PRIES 2001; HERBRAND 2002, 33-34; DEARDORFF 2009; FISCHER-SPRINGER? 2011; THOMAS 2016, 266-268).

Der Aneignungsprozess geht über familiäre, schulische, außerschulische, kulturelle, religiöse, politische und berufliche Sozialisation, wobei Grundlagen pädagogische, rechtliche, kulturelle, religiöse, politische und berufliche Werte und Normen entsprechende Kompetenzen - Wissen, Haltungen und Handlungen - mit Aspekten einer Interkulturalität ergeben. Es geht demnach um eine bessere Bewältigung von interkulturellen Lebenszusammenhängen (vgl. BOLTEN 2007, 113; ROSENSTREICH 2009, 233-244).

Wenn Hans HUNFELD von der Normalität des Fremden spricht, so mag das 1991 utopisch geklungen haben. Heute ist "Anderssein" die Regel, nicht die Ausnahme. Interkulturalität gehört zur Norm. "Naheliegend wäre entsprechendes Verhalten: mit der eigenen und der fremden Andersheit unbefangen und wie selbstverständlich umzugehen" (HUNFELD 2004, 365).

In diesem Zusammenhang ist auf den Begriff Kultur einzugehen, damit ein besseres Verständnis von interkultureller Bildung erreicht werden kann (vgl. SCHNEIDER - WOHLFART/ PFÄNDER/ PFÄNDER/ SCHMIDT/ LANDESINSTITUT FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG 1990, 21-28).

Kultur ist gesamtgesellschaftlich zu sehen. Bereiche und Ausdrucksformen ergeben sich einmal aus der Auseinandersetzung mit den materiellen Lebensbedingungen (Technik, Arbeit/Organisation - Normen und Wertbildungen) und zum Anderen aus den Qualifikationsanforderungen, dem Konsumverhalten und Lebensstandard. Die Wissenschaft beeinflusst ebenfalls kulturelles Verhalten. Demnach beeinflusst Kultur die Produktionsverhältnisse (Produkte, Formen der Arbeit), die sozialen und politischen Gegebenheiten (Normen, Werte, Riten, Gesetze, Institutionen, Parteien) und die geistigen Äußerungen (Wissenschaft, Kunst, Sprache, Literatur). Diese Gesamtheit ist Ausdruck eines geschichtlich gewachsenen Niveaus in Form der Schaffenskraft von Menschen. Kultur entsteht nicht als Einzelleistung, vielmehr ist sie Ergebnis von Theorien, Kooperationen und Erfindungen/Entdeckungen. Durch Umgestaltung von Lebensbedingungen ändern sich prozesshaft die Kommunikation, soziale Beziehungen und Lebensäußerungen. Traditionen können durchaus in neuen Wertesystemen bestehen bleiben.

Ethnozentrische Haltungen, die eine Kultur zum alleinigen Maßstab ergeben, sind abzulehnen. Ebenso ist ein Kulturrelativismus mit gleichberechtigten Kulturen in einer Gesellschaft nicht förderlich. Eine kritische Überprüfung politischer Kulturen ist notwendig (vgl. die Intentionen Politischer Bildung).

Kultur dient der Deutung und Orientierung menschlichen Handelns. Vermittelt wird sie durch Erziehung und Sozialisation, die von dem sozialen Status, Bildungsteilhabe und gesellschaftlicher Partizipation abhängt. Denkmuster werden unbewusst aufgenommen und verinnerlicht. Dadurch können gedankliche Stereotypen und damit Vorteilsbildungen aufgebaut werden. Damit verläuft die Weitergabe nicht immer reibungslos und erfährt individuelle Aneignungsformen. Kultur ergibt nach der gesellschaftlichen Gruppierung, Schicht, Klasse und Elitenbildung.

Durch internationale Wanderungsbewegungen kommt es zu Vermischungen, Berührungen und ein Ineinandergehen von Kulturen. Dies gilt heute insbesondere auch durch die Massenkommunikation (Massenmedien) und ihre Beeinflussung.

In der interkulturellen Bildung zeigt sich dies in der Kultur des Aufnahmelandes und des Herkunftslandes. Migranten sind überdies nicht nur Arbeitskräfte, vielmehr auch Familienmitglieder, Schüler/Studierende und politisch-kulturell-sozial Interessierte. Demnach geht es um das pädagogische Handeln mit der Andersartigkeit, um kulturelle Identität und kulturelle Stabilität. Dass dies mit Veränderungen im Aufnahmeland zu tun hat, versteht sich von selbst (Tagesablauf, Gemeinschaftsleben - Bildungssystem, Berufsleben). Elemente der Heimatkultur zu bewahren zeigt sich im muttersprachlichen Unterricht in der Schule und/oder im Fach Religion.

Kulturkonflikte zu vermeiden, die Chancen einer Vielfältigkeit zu nützen, ist Aufgabe interkultureller Bildung geworden.

Im Folgenden sollen ausgehend vom Begriff Interkulturelle Kompetenz pädagogische Folgerungen näher ausgeführt und dargestellt werden.

9.1 Beratungsbedarf  |  |

Beratungsbedarf ergibt sich aus neuen Bildungsplänen, Kompetenzen und Bildungsstandards.

Pädagogische Schwerpunkte, Eigenständigkeit und zunehmende Notwendigkeit von Reflexion benötigen veränderte Kommunikationsmuster wie Begleitung, Beratung und Feedback (vgl. PALMOWSKI 2014, 20).

Für eine Erwachsenenpädagogik benötigt es Kenntnisse von Zusammenhängen von Beraten, Bildung und Lernen. Pädagogische und didaktische Bezüge sowie der Kontext von Bildungsinstitution, Familie und Gesellschaft ergeben systemische Zusammenhänge und soll in die Tätigkeit einbezogen werden.

9.2 Pädagogische Arbeitsfelder  |  |

Beratung in pädagogischen Arbeitsfeldern, dazu gehört die Erwachsenenpädagogik im quartären Bildungsbereich (Allgemeine Erwachsenenbildung).

In der einschlägigen Literatur zur Beratung gibt es viele Definitionen, einige werden im Folgenden angesprochen (vgl. SCHNEBEL 2017, 14-17).

Georg DIETRICH (1983) mit psychologischem Schwerpunkt. Beratung ist eine Form einer interventiven und präventiven helfenden Beziehung mittels sprachlicher Kommunikation auf der Grundlage anregender und stützender Methoden innerhalb eines kurzen Zeitraums, bei einem desorientierten Klienten eine kognitiv - emotionale Einsicht in einem aktiven Lernprozess in Gang zu setzen, in dessen Verlauf eine Selbsthilfebereitschaft, sich seine Selbststeuerungsfähigkeit und Handlungskompetenz zu verbessern (vgl. DIETRICH 1983, 2).

Gerhard de HAAN (1993) mit pädagogischem Schwerpunkt. Beratung bezeichnet eine Interaktion zwischen Individuen, in der einer ratsuchenden Person ein Vorschlag zur Lösung ihres Problems angeboten wird, eine Hilfestellung angeboten wird und der Beratende Fähigkeiten oder Informationen vermittelt, die eine Handlungs- und Entscheidungskompetenz des Ratsuchenden erhöhen (vgl. de HAAN 1993, 160).

Geri THOMANN (2003) mit organisationsberatendem - pädagogischem Schwerpunkt. Beratung wird als definierte, situationsbezogene und spezifische Hilfestellung bei Analyse und Lösung von Problemen bezeichnet (vgl. THOMANN 2003, 4).

9.3 Merkmale  |  |

Susanne NUSSBECK (2014, 21) fasst die folgenden Punkte zusammen.

- Beratung ist ein zwischenmenschlicher Prozess in sprachlicher Kommunikation, Vermittlung von Informationen, zur Verbesserung der Selbststeuerung und Aufbau von Handlungskompetenzen, der Orientierung und Entscheidungshilfe und Hilfe bei der Bewältigung von Krisen, Veränderungswilligkeit, Freiwilligkeit und aktiver Beteiligung am Prozess.

- Der Beratende braucht Fachwissen über das Problemfeld und Beratungswissen zur Beziehungsgestaltung.

- Gemeinsame Merkmale von Beratung ist allen Definitionen der Umgang mit Problemen und schwierigen Situationen, Beratung als Interaktion und Prozess.

- Ziel ist die Verbesserung der Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten einer Person, eigenständig und aktiv Probleme zu lösen.

Unterschiede gibt es in der Beratungskompetenz der Beratenden.

Professionelle Beratung zeichnet sich durch ein ausgewiesenes Setting aus, kennzeichnend ist eine inhaltliche Beratungsprozessgestaltung mit einer Entwicklung und Umsetzung von Lösungsmöglichkeiten.

Zentrale Prinzipien ergeben sich nach Norbert GREWE (2015, 23-25) und Katharina GRÖNING (2011) in der Freiwilligkeit, Unparteilichkeit, Vertraulichkeit, Verantwortungsstruktur und fachlichen und beraterischen Kompetenz.

9.4 Ziele und Funktionen  |  |

In fast allen Beiträgen wird "Hilfe zur Selbsthilfe" als Ziel formuliert. Die Ratsuchenden sollen in die Lage versetzt werden, ihre Probleme selbst zu lösen oder Entwicklungsaufgaben zu meistern und die notwendigen Ressourcen erschließen (vgl. SCHNEBEL 2017, 17-19).

Die Funktion besteht in der Hilfestellung für die Ratsuchenden, Probleme und Ursachen zu verstehen und notwendige Veränderungen und Erweiterungen in der persönlichen Perspektive zu Lösungsmöglichkeiten zu führen. Die Beratung ermöglicht in der Folge richtig zu entscheiden und zu handeln.

Beratung kann sowohl im pädagogischen Bereich zur Prävention und Unterstützung eingesetzt werden, damit Risiken zu verringern.

9.5 Struktur von Beratungsprozessen  |  |

Beratungsprozesse weisen spezifische Strukturen auf, je nach der dargestellten Definition gibt es in allen Beratungsprozessen wesentliche Aspekte (vgl. SANDER - ZIEBERTZ 2010; SCHNEBEL 2017, 20).

Beratungsprozesse sind zielgerichtet. Es gibt eine Vorstellung, wie sich der aktuelle Zustand zum angestrebten Zustand verändert. Veränderungsmöglichkeiten werden beschrieben. Wie die Zielsetzung mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden kann, wird eingeschätzt.

In den Teilprozessen Information, Begleitung und Steuerung gliedert sich ein Beratungsprozess.

- Informationen dienen zum besseren Verständnis von Ursachen und Wirkungen.

- Beratung soll Lernprozesse auslösen. Da diese kaum problemlos zu bewältigen in einer Beratung sind, bedarf es einer Unterstützung die notwendigen Veränderungen anzunehmen und umzusetzen. Eine Begleitung hat sich nach den Ressourcen und Bedürfnissen des Ratsuchenden zu richten.

- Steuernd eingegriffen wird durch die Beratenden der Ablauf der Beratung. Es wird ein Beratungsarrangement erarbeitet.

Eine Überbetonung eines Aspekts kann zum Missbrauch und zu Fehlformen von Beratung führen. Es bedarf demnach einer Ausbalancierung der drei Teilfunktionen.

Beratungsprozesse vollziehen sich in speziellen Formen von Interaktion oder Kommunikation. Demnach bilden Modelle eine wichtige Grundlage für Beratungsprozesse ( vgl. SCHNEBEL 2017, 21-23).

- Die Themenzentrierte Interaktion von Ruth COHN (2004), entwickelt für die Arbeit von Gruppen, gibt Impulse für eine Beratungsstruktur. Die hier modellierte Interaktion zwischen "Ich" (Ratsuchender), "Wir" (Gruppe) und "Thema" erweitert sich um die Dimension des Beratenden. Zwar steht das Thema im Mittelpunkt, die Beziehungen der Einzelnen zueinander in der Beziehungsebene sind wesentlich gesteuert durch Gefühle, die in die Beratungssituation durch den Beratenden einzubeziehen sind.

- Friedemann SCHULZ von THUN (1999) geht in seinem Modell davon aus, dass jede Aussage vier Seiten - Sachoffenbarung, Selbstoffenbarung, Appellseite und Beziehungsseite aufweist. Verbale, nonverbale Anteile und der situative Kontext der Interaktion gewichten und werden unterschiedlich vom Empfänger aufgenommen. Die Kommunikation gelingt nur, wenn die Anteile so gehört werden, wie sie gesendet wurden. Bei Missverständnissen muss eine Metakommunikation erfolgen, die die wahrgenommenen Botschaften interpretiert.

- Paul WATZLAWIK (2017) formuliert fünf Grundsätze von Kommunikationsprozessen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Kommunikation hat einen Inhaltsaspekt und Beziehungsaspekt. Jeder Kommunikationsprozess ist von den Kommunikationspartnern abhängig. Jeder Mensch kommuniziert in sprachlicher und nonverbaler Form. Kommunikationsprozesse sind auf gleicher Augenhöhe oder hierarchisch strukturiert.

- Zusammenfassend sind wesentliche Aspekte von Inhalten und Beziehungen festzuhalten. Inhalte sind vor dem Hintergrund der Beziehungen zwischen den Beteiligten zu verstehen. Inhalte können benutzt werden, Beziehungen zu thematisieren. Darüber kann man Aufschluss erhalten, welche Bedeutung die Inhalte für den Einzelnen und die Interaktionspartner besitzen.

- Nach Frank NESTMANN, Frank ENGEL und Ursula SICKENDIEK (20007, 23, 34, 36) werden drei Formalisierungen von Beratung unterschieden, die informelle alltägliche Beratung, halbformalisierte Beratung und stark formalisierte Beratung. Entscheidend ist die spezifische Fragestellung im Themen- und Adressatenbereich.

Die "Doppelverortung" von Beratung ergibt sich aus dem Beratungs- und Interaktionswissen sowie dem handlungsfeldspezifischen Wissen.

Kennzeichnend für professionelle Beratung ist ein methodisches Vorgehen, aktiver Lernprozess, eine Symmetrie der Berater - Klient - Beziehung, Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit, Eigenbemühen, Problembewusstsein, Zielrichtung einer Veränderung orientiert an Kompetenzen des Ratsuchenden, Doppelverortung des Beratenden und eine klare zeitliche - räumliche - methodische Struktur.

9.6 Beratungsfelder  |  |

| | Ratsuchende/ Klienten |

Einzelberatung

Erwachsene - Gruppe nach Schulabschluss: |

| Eltern |

| Kurs- bzw. Lehrgangsteilnehmende |

| Lehrende |

| Gruppenberatung |

| jeweilige Klientel in Gruppierung |

Institutionenberatung

Einheiten des Bildungsbereichs wie |

| Kindergarten |

| Schule |

| Universität -Fachhochschule/ Studienseminare |

| Elternvereinigung |

| Lehrergruppierung |

|

|

| | Themenfelder |

| Lern- und Bildungsprozesse |

| Lern- und Leistungsprobleme |

| persönliche Entscheidungen |

| Interaktions- und Beziehungsprobleme |

| Innovationen |

| Evaluation |

|

|

9.7 Migranten  |  |

Beratung und Begleitung von Zuwandernden ("Migranten") betreffen eine heterogene Klientel, bestehend besonders aus der Personengruppe der EU - Binnenwanderung, Asylanten, Flüchtlingen und Zuwandernden aus Drittstaaten.

Verstanden wird Beratung und Begleitung, Ratsuchende zu unterstützen und ermutigen, sich aktiv mit den Veränderungen auseinander zu setzen und eine entsprechende Lösung zu finden.

Die Thematik ist so vielfältig wie die Klientel, etwa die Rechtsberatung, Sozialberatung, Berufsberatung und Bildungsberatung. Zentrale Intention ist eine "Hilfe zur Selbsthilfe".

Der Autor bezieht sich im Folgenden auf die Bildungsberatung und hier differenziert auf die Laufbahnberatung als ein Gegenstand der weiteren Lebensgestaltung. Als Berufsberatung ist die Beratung Jugendlicher bzw. junger Erwachsener bei der ersten Berufswahl.

Zu berücksichtigen sind die Voraussetzungen, das soziale Umfeld und vorhersehbare inklusive Veränderungen in der Zukunft.

- Ratsuchende sind zu befähigen, selbst Kompetenzen für berufliche Entscheidungen zu erwerben.

- Im Vordergrund stehen Sprache, das familiäre Umfeld, Werthaltungen und Kenntnisse des alltäglichen Lebens sowie ein Aufbau eines Bekanntenkreises.

Die Klientel bzw. Ratsuchende besteht vorrangig aus Berufstätigen, Arbeitslosen, jungen Erwachsenen und Studierenden.

Wesentlich ist die Qualifikation Migrantenberaternder in dem vielfältigen Spektrum dieses Beratungsgegenstandes.

- Beratergrundhaltung - Achtung vor der Klientel, Einfühlungsvermögen und Aufbau eines Vertrauensverhältnisses

- Berufsstrukturen - Berufsfelder - Arbeitsmarkt

- Bildungs- und Beschäftigungsstruktur, Rechtsgrundlagen, Gesundheitsgrundlagen und Interkulturalität

9.8 Rahmenmodell einer Bildungsberatung  |  |

Der folgende Autorenentwurf versteht sich als Basis einer Beratung von Zuwandernden mit vier Schwerpunkten, ausgehend von der Konzeption einer Berufsorientierung bzw. Vorberuflichen Bildung (vgl. DICHATSCHEK 2021) .

1 Personale Determinanten

- kognitive Determinanten - Intelligenz, Fähigkeiten, Schulbildung

- affektive Determinanten - Bedürfnisse, Interessen, Werthaltungen, Einstellungen, Selbstwertgefühl

2 Situative Determinanten

- soziale Herkunft

- familiäre Bedingungen

- Bezugsgruppen

- Anforderungen Bildungs- und Arbeitsmarkt

3 Selbstkonzept

- Selbsteinschätzung

- Informationsstand

- Bildungssystem - Berufswelt - Arbeitsmarkt

- Laufbahnplanung/ "Karriereplanung"

4 Berufsorientierung - Beratung

- Laufbahnberatung

- Erwartungshaltung

- Realisierungsaktivitäten

Literaturverzeichnis  |  |

Angeführt sind diejenigen Titel, die für den Beitrag verwendet und/ oder direkt zitiert werden.

Teil I Familienpolitik  |  |

Adorno Th./ Frenkel - Brunswik E./ Levinson D.J./ Sanford R.N. (1950): The Authoritarian Personality Studies in Prejudice Series, Vol. 1, New York

Angell R.C. (1936): The Family Encounters the Depression, New York

Aries R. - Duby G. (1993): Geschichte des privaten Lebens, Bd. 5: Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Frankfurt/ M.

Becchi E. - Julia D. (Hrsg.) (1998): Histoire de l' enfance en occident, Paris

Bertram H. - Deuflhard C. (2014): Familienpolitik gerecht, neoliberal oder nachhaltig?, in: Steinbach A. - Hennig M. - Becker O.A. (Hrsg.): Familie im Fokus der Wissenschaft, Wiesbaden, 327-352

Bock G. (2000): Frauen in der Europäischen Geschichte, München

Bologne J.C. (2004): Histoire du celibat et des celibataires, Paris

Bourdieu P. (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/M.

Burguiere A. (1996): Geschichte der Familie, 4 Bd., Frankfurt/M. - New York

Burr W.R. - Leigh G.K. (1983): Famology - A New Discipline, in: Journal of Marriage and the Family 45/3, 467-480

Coleman D.A. (2002): Populations of the industrial world - a covergent demographic community?, in: International journal of population geography 8/2002, 319-344

Dichatschek G. (2012/2013): Ehrenamtlichkeit in der Erwachsenenbildung, in: Amt und Gemeinde 20102/2013, Heft 4, 688-692

Gauthier A.H. (2007): The impact of family policies on fertility in industrialized countries, a review of literature, in: Population Research and Policy Review 26/2007, 323-346

Gestrich A. (1999): Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert, München

Gestrich A. (2003): Neuzeit, in: Gestrich A. - Krause U. - Mitterauer M. (Hrsg.): Geschichte der Familie, Stuttgart, 364-652

Gestrich A./ Krause J.- U./ Mitterauer M. (2003): Geschichte der Familie, Stuttgart

Groves E. (1946): Professional Training for Family Life Educators, in: Marriage and Family Living 8, 25-26

Hentschke F. (2001): Demokratisierung als Ziel der amerikanischen Besatzungspolitik in Deutschland und Japan 1943-1947, Münster

Ilien A. - Jeggle U. (1978): Leben auf dem Dorfe. Zur Sozialgeschichte des Dorfes und zur Sozialpsychologie seiner Bewohner, Opladen

Kaelble H. (2007): Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 618, Bonn

Kniebiehler Y. (2000): Histoire des meres et de la maternite en occident, Paris

Lipp C. (1982): Dörfliche Formen generativer und sozialer Reproduktion, in: Kaschuba W. - Lipp C. (Hrsg.): Dörfliches Überleben, Tübingen, 228-598

Lutz W. (2008): Demographic Debate. What should be the Goal of Population Policies? Focus in "Balanced Human Capital Development", in: Vienna Yearbook of Population Research 2008, 17-24

Mitterauer M. (1986): Sozialgeschichte der Jugend, Frankfurt/ M.

Mitterauer M. (2003): Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs, München

Mitterauer M. (2004): A European Family in the 19th and 20th centuries?, in: Kaelble H. (Hrsg.): The European Way. European Societies during the 19th and 20th centuries, New York

Mitterauer M. (2013): Historische Verwandtschaftsforschung, Wien-Weimar-Köln?

Möhle S. (1999): Nichteheliche Lebensgemeinschaften in historischer Perspektive, in: Klein T. - Lauterbach W. (Hrsg.): Nichteheliche Lebensgemeinschaften. Analysen zum Wandel partnerschaftlichen Lebensformen, Opladen, 183-204

National Center for Educational Statistics/NCES (2013): Undergraduate Fields of Study >  http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_cta.pdf (7.1.2015) http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_cta.pdf (7.1.2015)

Neue Studiengänge an deutschen Unis, in: Wissen.de >  http://www.wissen.de/neue-studiengaenge-deutschen-unis (7.1.2015) http://www.wissen.de/neue-studiengaenge-deutschen-unis (7.1.2015)

Pfau-Effinger? B. (2000): Kultur und Frauenerwerbstätigkeit in Europa. Theorie und Empirie des internationalen Vergleichs, Opladen

Reich K. (2014): Inklusive Didaktik, Weinheim - Basel

Repko A.F. (2012): Interdisciplinary Research. Process and Theory, Los Angeles

Rosenbaum H. (1977): Die Bedeutung historischer Forschung für die Erkenntnis der Gegenwart - dargestellt am Beispiel der Familiensoziologie, in: Lüdtke A.-Uhl H.(Hrsg.): Kooperation der Sozialwissenschaften, Bd. 2, Stuttgart, 178-203

Rosenbaum H. (1982): Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Frankfurt/M.

Rosenbaum H. (2014): Familienformen im historischen Wandel, in: Steinbach A. - Hennig M. - Becker O.A. (Hrsg.): Familie im Fokus der Wissenschaft, Wiesbaden, 19- 39

Schreiber H. (2015): Familiale Gewalt in der Erziehung, in: Schreiber H. - Jarosch M. - Gensluckner L. - Haselwanter M. - Hussl El. (Hrsg.): Gaismair - Jahrbuch 2016. Zwischentöne, Innsbruck - Wien - Bozen, 162-171

Schwenzer I.- Aeschlimann S. (2006): Zur Notwendigkeit einer Disziplin "Familienwissenschaft", in: Dubs R. - Fritsch B.- Schambeck H. - Seidl E.- Tschirky H. (Hrsg.): Bildungswesen im Umbruch. Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Giger, Zürich, 501-511

Steinbach A. (2008): Stieffamilien in Deutschland. Ergebnisse des "Generations and Gender Survey" 2005, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 33/2008, 153-180

Steinbach A. - Henning M. - Becker O.A. (Hrsg.) (2014): Familie im Fokus der Wissenschaft, Wiesbaden

Thernborn G. (2004): Between sex and power. Family in the world, 1900-2000, London

Wallers W. (1938): The Family: A Dynamic Interpretation, New York

Weidtmann K. (2013): Angewandte Familienwissenschaft. Der neue Weiterbildungs - Master an der Fakultät W&S ist zum Sommersemester 2013 gestartet, in: standpunkt: sozial 2/2013, 81-86

Wingen M. (2004): Auf dem Weg zur Familienwissenschaft. Vorüberlegungen zur Grundlegung eines interdisziplinären Fachs, Berlin

Teil II Elternbildung  |  |

Brandau H. - Pretis M. (2008): Professionelle Arbeit mit Eltern. Arbeitsbuch I: Grundlagen, Innsbruck - Wien - Bozen

Brandau H.- Pretis M. (2009): Professionelle Arbeit mit Eltern. Arbeitsbuch II: Herausforderungen und Konfliktlösungen, Innsbruck - Wien - Bozen

Beinke L. (2000): Elterneinfluss auf die Berufswahl, Bad Honnef

Brandau H. - Fischer Chr.- Pretis M. (2010): Professionelle Arbeit mit Eltern. Arbeitsbuch III: Settings und Brennpunkte, Innsbruck - Wien - Bozen

Christenson S. I. (2004):The Family - School - Partnership. Am Opportunity to promote the Learning Competence of all Students. School Psychology review, 33 (1), 83 - 104

Eder F. (2007): Das Befinden von Kindern und Jugendlichen in der österreichischen Schule - Befragung 2005, Reihe Bildungsforschung des BMUKK, Bd. 20, Innsbruck - Wien - Bozen

Fend H. (2008): Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtqualität, Wiesbaden

Hurrelmann K. - Laaser U. (2003): Handbuch Gesundheitswissenschaften, Weinheim

Korte J. (2004): Mit Eltern an einem Strang ziehen. Mehr Schulerfolg durch gezielte Elternarbeit, Donauwörth

Korte J. (2008): Erziehungspartnerschaft Eltern - Schule von der Elternarbeit zur Elternpädagogik, Weinheim

Krainz G. (2008): Clearing - Mein Weg in die Zukunft, in: Erziehung und Unterricht 5 - 6/ 2008, 437 - 441

Sacher W. (2008): Elternarbeit, Bad Heilbrunn

Sacher W. (2009): Elternarbeit schülerorientiert, Berlin

Schreiner M. (1996): Zusammenarbeit mit ausländischen Eltern, in: Schulverwaltung: Ausgabe Bayern 19 (4) 138 - 140

Schwerpunkt Politische Bildung und Schule, Die Deutsche Schule/ DDS 2/ 2020

Textor M.R. (20005): Elternarbeit im Kindergarten. Ziele, Formen, Methoden, Norderstedt

Wischer B. (2009): Was wissen wir über erzieherische Wirkungen der Schule? Eine zusammenfassende Darstellung des Forschungsstandes, in: Friedrich Jahresheft XXVII/ 2009, 19 - 22

Bamberger G. (2001): Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch, Weinheim

Bamberger G. (2007): Beratung unter lösungsorientierter Perspektive, in: Nestmann E. - Engel F .- Sickendiek U. (Hrsg.): Das Handbuch der Beratung, Bd. 2: Ansätze, Methoden und Felder, Tübingen, 737-748

Brauer M. (2014): An der Hochschule lehren, Berlin - Heidelberg

Buhren C.-Rolff H.-G. (Hrsg.) (2016): Handbuch Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung, Weinheim

De Haan G.(1993): Beratung, in: Lenzen D . (Hrsg.): Pädagogische Grundbegriffe, Bd. 1, Reinbek b. Hamburg, 160-166

Dichatschek G. (2017): Erwachsenen - Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie und Praxis von Fort- bzw. Weiterbildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2018): Lernkulturen der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie, Praxis und handlungsspezifischen Herausforderungen im Kontext mit Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2021): Berufsorientierung - Theorie, Praxis und Handlungsfelder, Saarbrücken

Dietrich G. (1983): Allgemeine Beratungspsychologie, Göttingen

Ferguson M. (1990): The role of faculty in increasing student retention, in: College and University 1990/65, 127-134

Foroutan N. - Karakayali J. - Spielhaus R. (Hrsg.) (2018): Postmigrantische Perspektiven, Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10308, Bonn

Grewe N. (2015): Gesprächsführung und Leitlinien der Beratung, in: Grewe N. (Hrsg.): Praxishandbuch Beratung in der Schule, Köln, 17-45

Gröning K. (2011): Pädagogische Beratung, Wiesbaden

Hertel S. - Bruder S. - Schmitz B. (2009): Beratungs- und Gesprächsführungskompetenz von Lehrkräften, in: Zlatkin - Trotschanskaia O. -Beck K. - Sembill D. - Nickolaus R. - Mulder R. (Hrsg.): Lehrprofessionalität, Weinheim, 117-12

Hesse L. - Latzko B. (2017): Diagnostik für Lehrkräfte, Opladen

Horstkemper M. (2006): Fördern heißt diagnostizieren. Pädagogische Diagnostik als wichtige Voraussetzung für individuellen Lernerfolg, in: Diagnostizieren und Fördern, Friedrich Jahresheft XXIV/ 2006, 4-7

Heymann K. (2009): Lerncoaching, in: Pädagogik, H, 12/2009, 14-19

Ingenkamp K. - Lissmann U. (2008): Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik, Weinheim

Klippert H. (2000): Pädagogische Schulentwicklung, Weinheim

Klug J.- Bruder S. - Keller S.- Schmitz B. (2010): Hängen Diagnostische Kompetenz und Beratungskompetenz von Lehrkräften zusammen?, in: Psychologische Rundschau 63 (01)/2010, 3-10

Mörth M. - Söller I.(2005): Handbuch für die Berufs- und Laufbahnberatung, Göttingen

Mutzeck W. (2007): Kooperative Beratung, in: Nestmann F. - Engel E. - Sickendiek U. (Hrsg.): Das Handbuch der Beratung, Bd. 2: Ansätze, Methoden und Felder, Tübingen, 691-698

Nestmann F. - Engel F. - Sickendiek U. (Hrsg.) (2007): Das Handbuch der Beratung, Bd. 1: Disziplinen und Zugänge, Bd. 2: Ansätze, Methoden und Felder, Tübingen

Nolda S. (2008): Einführung in die Theorie der Erwachsenenbildung, Darmstadt

Nußbeck S. (2014): Einführung in die Beratungspsychologie, München-Basel?

Palmowski W. (2001): Der Anstoß des Steines. Systemische Beratung im schulischen Kontext, Dortmund

Palmowski W. (2014): Systemische Beratung, Stuttgart

Sander K - Ziebertz T. (2010): Personenzentrierte Beratung. Ein Arbeitsbuch für Ausbildung und Praxis, Weinheim

Schnebel St. (2017): Professionell beraten, Weinheim-Basel?

Schwarzer C. - Buchwald P. (2009): Beratung - Coaching - Supervision, in: Mertens G. - Böhm W. - Frost U. - Ladenthin V. (Hrsg.): Handbuch der Erziehungswissenschaft 2, Schule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Paderborn, 1155-1168

Seufert S. (2013): Bildungsmanagement, Einführung für Studium und Praxis, Stuttgart

Terkessidis M. (2015): Nah der Flucht. Neue Ideen der Einwanderungsgesellschaft, Stuttgart

Thiersch H. (2007): Sozialarbeit/ Sozialpädagogik und Beratung, in: Nestmann E . - Engel F. - Sickendiek U. (Hrsg.): Das Handbuch der Beratung, Bd. 1: Disziplinen und Zugänge, Tübingen, 115-124

Thomann G. (2003): Formen von Beratung. Versuch einer Begriffserklärung.in: Education Permanente 37, H. 1, 40-43

Wahl D. - Wölfing W. - Rapp G. - Heger D.(1991): Erwachsenenbildung konkret. Mehrphasiges Dozententraining, eine neue Form erwachsenendidaktischer Ausbildung von Referenten und Dozenten, Weinheim