|

Antisemitismus

Veränderung (zum vorhergehenden Autor)

(Änderung, Korrektur, Normalansicht)

Verändert: 1c1

= Christsein in der Moderne 11 =

|

= Christsein in der Moderne 16 =

|

Entfernt: 42d41

= 0 Zur Geschichte der Judenfeindlichkeit =

|

Verändert: 44,45c43,46

Es wird einführend im Kontext einer Historischen Politischen Bildung auf die Geschichte der Judenfeindlichkeit und die Entwicklung zum "Antisemitismus" in Epochen verkürzt skizzenhaft eingegangen (vgl. ausführlich BRUMLIK 2020, 9-100).

== 01 Antike =

|

= TEIL I Zur Geschichte der Judenfeindlichkeit =

Es wird einführend im Kontext einer Historischen Politischen Bildung auf die Geschichte der Judenfeindlichkeit und die Entwicklung zum "Antisemitismus" in Epochen verkürzt skizzenhaft eingegangen (vgl. ausführlich BRUMLIK 2020, 9 - 100).

== 1 Antike =

|

Verändert: 59c60

Verändert: 69c70

=== 01.2 Christlicher Antijudaismus =

|

=== 1.2 Christlicher Antijudaismus =

|

Verändert: 79c80

=== 01.3 Paulinische Briefe =

|

=== 1.3 Paulinische Briefe =

|

Verändert: 89c90

=== 01.4 Synoptische Evangelien =

|

=== 1.4 Synoptische Evangelien =

|

Verändert: 115c116

Verändert: 125c126

Verändert: 144c145

Verändert: 154c155

== 06 Aufklärung und Revolution =

|

== 5 Aufklärung und Revolution =

|

Verändert: 167c168

Verändert: 169c170

Judenfeinde wie Wilhelm Marr (1819-1904) und Otto Glagau (1834-1892), vereinsmäßig organisiert und selbst bezeichnet "Anti-Semiten?", beanspruchten eine wissenschaftliche Grundhaltung. Juden wurden als Angehörige einer "Rasse" bestimmt. Seine Abneigung richtete man auf scheinbare biologische Fakten, die nur durch Entfernung behoben werden können. Dieser völkische Rassenbegriff, scheinbarer naturwissenschaftlicher und ideologischer Debatte, führte letztlich 1935 zu den "Nürnberger Gesetzen" (vgl. ZUMBINI 2003; BRUMLIK 2020, 46-47).

|

Judenfeinde wie Wilhelm Marr (1819-1904) und Otto Glagau (1834-1892), vereinsmäßig organisiert und selbst bezeichnet "Anti - Semiten", beanspruchten eine wissenschaftliche Grundhaltung. Juden wurden als Angehörige einer "Rasse" bestimmt. Seine Abneigung richtete man auf scheinbare biologische Fakten, die nur durch Entfernung behoben werden können. Dieser völkische Rassenbegriff, scheinbarer naturwissenschaftlicher und ideologischer Debatte, führte letztlich 1935 zu den "Nürnberger Gesetzen" (vgl. ZUMBINI 2003; BRUMLIK 2020, 46 -47).

|

Verändert: 171c172

Die Erbgenetik führte zu Verteilungsmodellen wie "Halb - Viertel - Achteljude". Kontagionisten (contagio-anstecken) vertraten die Überzeugung einer Ansteckung über den Blutkreislauf. Arthur Dinter hatte die Vorstellung in seinem Roman "Die Sünde wider das Blut" dargestellt. Beide Formen des Rassismus wollten sich naturwissenschaftlich orientieren, während Ideologen wie H.F.K. Günther (1891-1968) die Bestimmung einer "arischen Rasse" im Sinne des Aufbaues einer Kultur ansahen.

|

Die Erbgenetik führte zu Verteilungsmodellen wie "Halb - Viertel - Achteljude". Kontagionisten (contagio - anstecken) vertraten die Überzeugung einer Ansteckung über den Blutkreislauf. Arthur Dinter hatte die Vorstellung in seinem Roman "Die Sünde wider das Blut" dargestellt. Beide Formen des Rassismus wollten sich naturwissenschaftlich orientieren, während Ideologen wie H.F.K. Günther (1891-1968) die Bestimmung einer "arischen Rasse" im Sinne des Aufbaues einer Kultur ansahen.

|

Verändert: 185c186,188

Mit der Niederlage des NS und damit der Ideologie des staatstragenden Antisemitismus haben sich in der Folge neue Formen der Judenfeindschaft bzw. des Antisemitismus gebildet (vgl. HEILBRONN - RABINOVICI - SZNAIDER 2019). Für die Politische Bildung ergeben sich pädagogische Herausforderungen und neue Aufgabenstellungen.

|

Mit der Niederlage des NS und damit der Ideologie des staatstragenden Antisemitismus haben sich in der Folge neue Formen der Judenfeindschaft bzw. des Antisemitismus gebildet (vgl. HEILBRONN - RABINOVICI - SZNAIDER 2019).

Für die Politische Bildung ergeben sich pädagogische Herausforderungen und neue Aufgabenstellungen.

|

Verändert: 190c193,195

== 08 Herausforderungen in Historischer Politischer Bildung =

|

== 7 Herausforderungen in Historischer Politischer Bildung =

Der ökonomische und technische Prozess der Globalisierung, politisch noch gering gestaltet, versucht bzw. beginnt in Teilbereichen Wirklichkeit zu werden. Für die Politische Bildung stellt sich in dieser angestrebten Weltgesellschaft die Frage, ob sich universalistische Werte pädagogisch umsetzen lassen.

|

Verändert: 192c197

Der ökonomische und technische Prozess der Globalisierung, politisch noch gering gestaltet, versucht bzw. beginnt in Teilbereichen Wirklichkeit zu werden. Für die Politische Bildung stellt sich in dieser angestrebten Weltgesellschaft die Frage, ob sich universalistische Werte pädagogisch umsetzen lassen. Angesichts verbesserter Telekommunikation und in der Folge digitaler Vernetzung, entstanden neue politische, ökonomische und kulturell-religiöse Großräume wie etwa die UNO, EU, der Europarat, die GUS, OSZE, NATO, WTO, die Gruppe der Staaten in Afrika, der Karibik und im Pazifik sowie der Weltkirchenrat. Eine demokratische Öffentlichkeit setzt sich für die Menschenrechte ein, die unterschiedlich aufgenommen und kulturell verbreitet werden.

|

* Angesichts verbesserter Telekommunikation und in der Folge digitaler Vernetzung, entstanden neue politische, ökonomische und kulturell - religiöse Großräume wie etwa die UNO, EU, der Europarat, die GUS, OSZE, NATO, WTO, die Gruppe der Staaten in Afrika, der Karibik und im Pazifik sowie der Weltkirchenrat. Eine demokratische Öffentlichkeit setzt sich für die Menschenrechte ein, die unterschiedlich aufgenommen und kulturell verbreitet werden.

|

Verändert: 194c199

Die Lehren aus den Weltkriegen und deren Folgen zu ziehen, bedürfen einer Historisierung und Pädagogisierung, zu der sich die einzelnen Staaten verpflichten. Ein Beispiel mit 99 Seiten bildet die Publikation der "Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO)" und dem "Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDMIR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)": Mit Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Ein Leitfaden für politische Entscheidungsträger/-innen >  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ (5.3.2023). http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ (5.3.2023).

|

* Die Lehren aus den Weltkriegen und deren Folgen zu ziehen, bedürfen einer Historisierung und Pädagogisierung, zu der sich die einzelnen Staaten verpflichten. Ein Beispiel mit 99 Seiten bildet die Publikation der "Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO)" und dem "Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDMIR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)": Mit Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Ein Leitfaden für politische Entscheidungsträger/ -innen >  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ (5.3.2023). http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ (5.3.2023).

|

Verändert: 198c203

- Zuwanderer, zumal aus islamischen Ländern und spezifischen Kulturen, bringen eigene Erfahrungen mit. Zu beachten ist der "Nahost-Konflikt" (vgl. Gaza - Krieg 2014).

|

- Zuwanderer, zumal aus islamischen Ländern und spezifischen Kulturen, bringen eigene Erfahrungen mit. Zu beachten ist der "Nahost -Konflikt" (vgl. Gaza - Krieg 2014/ 2023).

|

Verändert: 202c207

- Vermittlung von jüdischer Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart bedürfen eines Lernpakets/ Geschichte -Kulturgeographie - Kunsterziehung - Religion in Unterricht und Lehre.

|

- Vermittlung von jüdischer Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart bedürfen eines Lernpakets/ Geschichte - Kulturgeographie - Kunsterziehung - Religion in Unterricht und Lehre.

|

Verändert: 205c210,211

Verändert: 417c423

Verändert: 424c430

Verändert: 447c453

Verändert: 467c473

Nach einer US-Studie? der "Anti Defamation League/ADL" halten noch 30 Prozent der Europäer an klassischen antisemitischen Stereotypen fest. So glaubten etwa 30 Prozent der 2 500 Befragten, dass Juden zu viel Macht in der Geschäftswelt hätten. 19 Prozent denken, dass Juden sich nur um Juden kümmern. 16 Prozent stimmen dem Vorurteil zu, dass Juden eher als andere dunkle Praktiken anwenden, um zu ihrem Ziel zu kommen. 45 Prozent glauben immerhin, dass Juden mehr Loyalität zu Israel empfinden als zu dem Land, das ihre Heimat ist. So werden die Juden der Diaspora als geschlossene Clique gesehen und zu Vertretern Israels umfunktioniert, womit sie die Verantwortung für die Politik Israels tragen.

|

Nach einer US - Studie der "Anti Defamation League/ ADL" halten noch 30 Prozent der Europäer an klassischen antisemitischen Stereotypen fest. So glaubten etwa 30 Prozent der 2 500 Befragten, dass Juden zu viel Macht in der Geschäftswelt hätten. 19 Prozent denken, dass Juden sich nur um Juden kümmern. 16 Prozent stimmen dem Vorurteil zu, dass Juden eher als andere dunkle Praktiken anwenden, um zu ihrem Ziel zu kommen. 45 Prozent glauben immerhin, dass Juden mehr Loyalität zu Israel empfinden als zu dem Land, das ihre Heimat ist. So werden die Juden der Diaspora als geschlossene Clique gesehen und zu Vertretern Israels umfunktioniert, womit sie die Verantwortung für die Politik Israels tragen.

|

Verändert: 530c536

== 6.4 Juden in Österreich unter NS - Herrschaft =

|

=== 6.4 Juden in Österreich unter NS - Herrschaft =

|

Verändert: 571c577

Verändert: 573c579

Zwölf Zöllner hatte das NS-Regime? ab dem Jahr 1938 in das Jamtal und auf die grenznahen Berge der Silvretta mit der Aufgabe geschickt, eine Flucht in die Schweiz zu verhindern. Galtür war für Dutzende Juden das Tor zur Freiheit. Galtürer Bergführer brachten Juden in das benachbarte Engadin, die Flucht über das Joch war riskant und abenteuerlich.

|

Zwölf Zöllner hatte das NS - Regime ab dem Jahr 1938 in das Jamtal und auf die grenznahen Berge der Silvretta mit der Aufgabe geschickt, eine Flucht in die Schweiz zu verhindern. Galtür war für Dutzende Juden das Tor zur Freiheit. Galtürer Bergführer brachten Juden in das benachbarte Engadin, die Flucht über das Joch war riskant und abenteuerlich.

|

Entfernt: 584d589

== 7 Die Rolle der Evangelischen Kirche in Österreich 1938-1945 =

|

Verändert: 586c591,593

In den zwanziger Jahren knüpften bereits evangelische Geistliche nachweisbare Verbindungen zur NSDAP, so vollzieht der Gosauer Pfarrer (und spätere Bischof) Hans Eder seinen Parteieintritt (vgl. MECENSEFFY 1970, 33).

|

= 7 Die Rolle der Evangelischen Kirche in Österreich 1938 - 1945 =

* In den zwanziger Jahren knüpften bereits evangelische Geistliche nachweisbare Verbindungen zur NSDAP, so vollzieht der Gosauer Pfarrer (und spätere Bischof) Hans Eder seinen Parteieintritt (vgl. MECENSEFFY 1970, 33).

|

Verändert: 588c595

Ähnlich verlaufen die Entwicklungen in Gemeinden des Salzgammerguts, in Linz, in Salzburg und Innsbruck. Die illegale NSDAP propagiert den Kircheneintritt aus politischen Gründen, Teile deutscher staatlicher und kirchlicher Institutionen unterstützen den Prozess einer kirchlichen Unterwanderung. Am NS-Putschversuch? 1934 sind zahlreiche evangelische Glaubensgenossen beteiligt (vgl. TALOS - PELINKA -NEUGEBAUER 1988, 519). Nach SCHWARZ stellt die Gegnerschaft zum Ständestaat eine nicht unerhebliche Motivation in diesem vielschichtigen Phänomen einer Übertrittsbewegung dar. Zwischen 1932 und 1937 steigt die Mitgliederzahl von 280 049 auf 331 871(vgl. SCHWARZ 1982, 264-285).

|

* Ähnlich verlaufen die Entwicklungen in Gemeinden des Salzgammerguts, in Linz, in Salzburg und Innsbruck. Die illegale NSDAP propagiert den Kircheneintritt aus politischen Gründen, Teile deutscher staatlicher und kirchlicher Institutionen unterstützen den Prozess einer kirchlichen Unterwanderung. Am NS - Putschversuch 1934 sind zahlreiche evangelische Glaubensgenossen beteiligt (vgl. TALOS - PELINKA -NEUGEBAUER 1988, 519). Nach SCHWARZ stellt die Gegnerschaft zum Ständestaat eine nicht unerhebliche Motivation in diesem vielschichtigen Phänomen einer Übertrittsbewegung dar. Zwischen 1932 und 1937 steigt die Mitgliederzahl von 280 049 auf 331 871(vgl. SCHWARZ 1982, 264-285).

|

Verändert: 590c597

Ganze Sektoren der Evangelischen Kirche in Österreich (EKiÖ) fungieren vor 1938 als Tarnorganisation der Nationalsozialisten. Zwei Drittel aller evangelischen Geistlichen rühmten sich einer illegalen Parteimitgliedschaft. Viele von ihnen und ein hoher Prozentsatz evangelischer Lehrer treten nach dem "Anschluss" aus der Kirche sofort aus und zum Teil direkt in die Dienste der NSDAP ein (vgl. UNTERKÖFLER 1985, 8; 1986, 34).

|

* Ganze Sektoren der Evangelischen Kirche in Österreich (EKiÖ) fungieren vor 1938 als Tarnorganisation der Nationalsozialisten. Zwei Drittel aller evangelischen Geistlichen rühmten sich einer illegalen Parteimitgliedschaft. Viele von ihnen und ein hoher Prozentsatz evangelischer Lehrer treten nach dem "Anschluss" aus der Kirche sofort aus und zum Teil direkt in die Dienste der NSDAP ein (vgl. UNTERKÖFLER 1985, 8; 1986, 34).

|

Verändert: 592c599

In der EKiÖ wurde die ausgeprägte Katholizität des Ständestaates als Bedrohung der verfassungsgemäß garantierten Glaubensfreiheit angesehen (vgl. UNTERKÖFLER 1985, 5-9; 1986, 29-34). "1936 veröffentlicht der wegen Hochverrats amtsenthobene österreichische Staatsanwalt und NSDAP - Parteirichter Robert Kauer in Zürich seine Kampfschrift 'Die Gegenreformation in Neu-Österreich?', die Österreich als ein Regime der Glaubensverfolgung zeichnet und die Hoffnung auf eine 'Befreiung' durch das deutsche Reich ausdrückt" (TALOS -PELINKA - NEUGEBAUER 1988, 519).

|

* In der EKiÖ wurde die ausgeprägte Katholizität des Ständestaates als Bedrohung der verfassungsgemäß garantierten Glaubensfreiheit angesehen (vgl. UNTERKÖFLER 1985, 5-9; 1986, 29-34). "1936 veröffentlicht der wegen Hochverrats amtsenthobene österreichische Staatsanwalt und NSDAP - Parteirichter Robert Kauer in Zürich seine Kampfschrift 'Die Gegenreformation in Neu - Österreich', die Österreich als ein Regime der Glaubensverfolgung zeichnet und die Hoffnung auf eine 'Befreiung' durch das deutsche Reich ausdrückt" (TALOS - PELINKA - NEUGEBAUER 1988, 519).

|

Verändert: 594c601

Unmittelbare Folge des Umbruchs 1938 ist dann auch ein politischer Umsturz innerhalb der EKiÖ. Am 12. März fordern die Superintendenten die Kirchenleitung zum Rücktritt auf. Von der Regierung Seyß - Inquart wird ein neuer Oberkirchenrat ernannt, der mit Ausnahme des Wiener Pfarrers Erich Stöckl aus lauter illegalen Parteigenossen besteht. Analoge Auswechselungen folgen in den Gemeinden (vgl. UNTERKÖFLER 1985, 8 und 1986, 34).

|

* Unmittelbare Folge des Umbruchs 1938 ist dann auch ein politischer Umsturz innerhalb der EKiÖ. Am 12. März fordern die Superintendenten die Kirchenleitung zum Rücktritt auf. Von der Regierung Seyß - Inquart wird ein neuer Oberkirchenrat ernannt, der mit Ausnahme des Wiener Pfarrers Erich Stöckl aus lauter illegalen Parteigenossen besteht. Analoge Auswechselungen folgen in den Gemeinden (vgl. UNTERKÖFLER 1985, 8 und 1986, 34).

|

Verändert: 596c603

In offensichtlicher Übereinstimmung mit seiner Kirche sendet der neue Präsident des Oberkirchenrates Robert Kauer am 13. März 1938 Hitler erste Glückwünsche:".....Gott segne ihren Weg durch dieses deutsche Land, Ihre Heimat!" (vgl. UNTERKÖFLER 1986, 31; LEEB - LIEBMANN -SCHEIBELREITER - TROPPER 2003, 435). Ähnlich wird Hitler in einer wenige Tage später veröffentlichten Erklärung des Oberkirchenrates und in Predigten und Kirchenblättern als Erlöser gefeiert. Die EKiÖ feiert enthusiastisch die Anerkennung des neuen Regimes, die Idee der "Befreiung" und den nun folgenden "religiösen Frühling". Präsident Robert Kauer ordnete die Vereidigung der Pfarrer auf den Führer und das Absingen des Horst - Wessel - Liedes in Festgottesdiensten zur Volksabstimmung am 10. April 1938 an (vgl. SCHWARZ 1994/1995, 235).

|

* In offensichtlicher Übereinstimmung mit seiner Kirche sendet der neue Präsident des Oberkirchenrates Robert Kauer am 13. März 1938 Hitler erste Glückwünsche:".....Gott segne ihren Weg durch dieses deutsche Land, Ihre Heimat!" (vgl. UNTERKÖFLER 1986, 31; LEEB - LIEBMANN -SCHEIBELREITER - TROPPER 2003, 435). Ähnlich wird Hitler in einer wenige Tage später veröffentlichten Erklärung des Oberkirchenrates und in Predigten und Kirchenblättern als Erlöser gefeiert. Die EKiÖ feiert enthusiastisch die Anerkennung des neuen Regimes, die Idee der "Befreiung" und den nun folgenden "religiösen Frühling". Präsident Robert Kauer ordnete die Vereidigung der Pfarrer auf den Führer und das Absingen des Horst - Wessel - Liedes in Festgottesdiensten zur Volksabstimmung am 10. April 1938 an (vgl. SCHWARZ 1994/1995, 235).

|

Verändert: 598c605

Der begrüßte Nationalsozialismus fühlte sich in der Folge zum Verzicht auf ein Bündnis mit der Kirche stark genug und betreibt eine "Politik der Entkonfessionalisierung" (vgl. REHMANN 1986, 70). Mit dem Begriff einer Entkonfessionalisierung wird ein Instrument zum Erhalt der Machtbasis verstanden. Der NS appelliert nicht an die religiöse Loyalität der Bevölkerung, sondern macht sich einen traditionell verwurzelten Antiklerikalismus zunutze, der in verschiedenen Varianten zum Ausdruck kommt. Als Vollstrecker eines Liberalismus beginnt man mit einer Neuordnung des Eherechtes - von der EKiÖ sehr begrüßt - und des Schulwesens (vgl. TALOS - PELINKA - NEUGEBAUER 1988, 217-242).

|

* Der begrüßte Nationalsozialismus fühlte sich in der Folge zum Verzicht auf ein Bündnis mit der Kirche stark genug und betreibt eine "Politik der Entkonfessionalisierung" (vgl. REHMANN 1986, 70). Mit dem Begriff einer Entkonfessionalisierung wird ein Instrument zum Erhalt der Machtbasis verstanden. Der NS appelliert nicht an die religiöse Loyalität der Bevölkerung, sondern macht sich einen traditionell verwurzelten Antiklerikalismus zunutze, der in verschiedenen Varianten zum Ausdruck kommt. Als Vollstrecker eines Liberalismus beginnt man mit einer Neuordnung des Eherechtes - von der EKiÖ sehr begrüßt - und des Schulwesens (vgl. TALOS - PELINKA - NEUGEBAUER 1988, 217-242).

|

Verändert: 600c607

Von Anfang an wird die Kirchenfrage vom NS auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen. Die Maßnahmen gegen eine wirtschaftliche Basis der Kirchen in Österreich sind auch als Mittel der weltanschaulichen Auseinandersetzung gedacht, im Falle der EKiÖ angesichts der akuten Finanzkrise kommen sie teilweise zum Tragen (vgl. die Änderung der Einhebung des Kirchenbeitrages durch die Kirchen am 1. Mai 1939 und die Aufhebung evangelischer Vereine und Beschlagnahme des Vermögens in der Höhe von ca. zehn Millionen Reichsmark). "Der radikale Abbau kirchlicher Positionen in der Gesellschaft hat Kritik, jedoch nicht Entzug der Loyalität der Kirchen(zumindest ihrer führenden Kreise) zur Folge" (TALOS-PELINKA-NEUGEBAUER? 1988, 529).

|

* Von Anfang an wird die Kirchenfrage vom NS auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen. Die Maßnahmen gegen eine wirtschaftliche Basis der Kirchen in Österreich sind auch als Mittel der weltanschaulichen Auseinandersetzung gedacht, im Falle der EKiÖ angesichts der akuten Finanzkrise kommen sie teilweise zum Tragen (vgl. die Änderung der Einhebung des Kirchenbeitrages durch die Kirchen am 1. Mai 1939 und die Aufhebung evangelischer Vereine und Beschlagnahme des Vermögens in der Höhe von ca. zehn Millionen Reichsmark). "Der radikale Abbau kirchlicher Positionen in der Gesellschaft hat Kritik, jedoch nicht Entzug der Loyalität der Kirchen(zumindest ihrer führenden Kreise) zur Folge" (TALOS - PELINKA - NEUGEBAUER 1988, 529).

|

Verändert: 602c609

Angesichts dessen wird es verständlich, warum christliche Aktivisten im politischen Widerstand der Kirche wenig Widerhall finden konnten, weshalb im evangelischen Bereich die Theologen Zsigmund Varga oder Erwin Kock auch nur Einzelfälle bleiben (vgl. STEIN 1981, 124-132; GRÖSSING 1986, 17-28).

|

* Angesichts dessen wird es verständlich, warum christliche Aktivisten im politischen Widerstand der Kirche wenig Widerhall finden konnten, weshalb im evangelischen Bereich die Theologen Zsigmund Varga oder Erwin Kock auch nur Einzelfälle bleiben (vgl. STEIN 1981, 124-132; GRÖSSING 1986, 17-28).

|

Verändert: 604c611

"1945 schweigen die Kirchen auf kritische Fragen nach ihrem Anteil an der Zerschlagung der Selbständigkeit Österreichs, ihrem institutionellem Vorbeisehen an faschistischem Terror und Völkermord, ihrer bis zuletzt aufrechterhaltenen Rechtfertigung des Krieges gegen den bolschewistischen Erzfeind"(TALOS - PELINKA - NEUGEBAUER 1988, 517).

|

* "1945 schweigen die Kirchen auf kritische Fragen nach ihrem Anteil an der Zerschlagung der Selbständigkeit Österreichs, ihrem institutionellem Vorbeisehen an faschistischem Terror und Völkermord, ihrer bis zuletzt aufrechterhaltenen Rechtfertigung des Krieges gegen den bolschewistischen Erzfeind"(TALOS - PELINKA - NEUGEBAUER 1988, 517).

|

Verändert: 606c613

Immerhin spricht Bischof Gerhard May in seinem Hirtenbrief vom 26. November 1945 davon, dass auch die Kirche nicht schuldlos durch die große Versuchung gegangen sei, Menschenworten mehr als Gottes Worten zu glauben (vgl. DANTINE 1985, 10-15).

|

* Immerhin spricht Bischof Gerhard May in seinem Hirtenbrief vom 26. November 1945 davon, dass auch die Kirche nicht schuldlos durch die große Versuchung gegangen sei, Menschenworten mehr als Gottes Worten zu glauben (vgl. DANTINE 1985, 10-15).

|

Entfernt: 608d614

Verändert: 610c616

Verändert: 620c626

Verändert: 827c833

Verändert: 841c847

Bergmann W. - Erb R. - Lichtblau A. (Hrsg.) (1995): Schwieriges Erbe. Der Umgang mit Nationalsozialismus und Antisemitismus in Österreich, der DDR und Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/ M. -New York

|

Bergmann W. - Erb R. - Lichtblau A. (Hrsg.) (1995): Schwieriges Erbe. Der Umgang mit Nationalsozialismus und Antisemitismus in Österreich, der DDR und Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/ M. - New York

|

Verändert: 955c961

== Internethinweise/ Auswahl =

|

= 10 Internethinweise/ Auswahl =

|

Verändert: 966c972

== Museum - Gedenkstätten =

|

= 11 Museum - Gedenkstätten =

|

Verändert: 972c978

Verändert: 1051c1057,1058

== Literaturhinweise Theorie =

|

= 13 Literaturhinweise Politische Bildung =

|

Verändert: 1089c1096

Verändert: 1093c1100

Heilbronn Chr.-Rabinovici D.-Sznaider N. (Hrsg.) (2019): Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Berlin

|

Heilbronn Chr. - Rabinovici D. - Sznaider N. (Hrsg.) (2019): Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Berlin

|

Verändert: 1099c1106

Kost A.- Massing P. - Reiser M. (Hrsg.) ( 2020): Handbuch Demokratie, Frankfurt/M.

|

Kost A.- Massing P. - Reiser M. (Hrsg.) ( 2020): Handbuch Demokratie, Frankfurt/ M.

|

Verändert: 1103c1110

Liepach M.-Geiger W. (2014): Fragen an die jüdische Geschichte. Darstellungen und didaktische Herausforderungen, Schwalbach/Ts.

|

Liepach M. - Geiger W. (2014): Fragen an die jüdische Geschichte. Darstellungen und didaktische Herausforderungen, Schwalbach/ Ts.

|

Verändert: 1113c1120

Müller St. ((2021): Reflexivität in der politischen Bildung. Untersuchungen zur sozialwissenschaftlichen Fachdidaktik, Frankfurt/M.

|

Müller St. ((2021): Reflexivität in der politischen Bildung. Untersuchungen zur sozialwissenschaftlichen Fachdidaktik, Frankfurt/ M.

|

Verändert: 1117c1124

Oberle M.- Stamer M.-M. (Hrsg.) (2020): Politische Bildung in internationaler Perspektive, Frankfurt/M.

|

Oberle M.- Stamer M.-M. (Hrsg.) (2020): Politische Bildung in internationaler Perspektive, Frankfurt/ M.

|

Verändert: 1123c1130

Radvan H. (2017): Die Bedeutung von Kommunikation im Umgang mit Antisemitismus am Beispiel der offenen Jugendarbeit. in: Mendel M.-Messerschmidt A. (Hrsg.): Fragiler Konsens. Antisemitische Bildung in der Migrationsgesellschaft, Frankfurt/M., 43-58

|

Radvan H. (2017): Die Bedeutung von Kommunikation im Umgang mit Antisemitismus am Beispiel der offenen Jugendarbeit. in: Mendel M. -Messerschmidt A. (Hrsg.): Fragiler Konsens. Antisemitische Bildung in der Migrationsgesellschaft, Frankfurt/ M., 43-58

|

Verändert: 1131c1138

Sander W. (2013): Politik entdecken- Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung, Schwalbach/Ts.

|

Sander W. (2013): Politik entdecken- Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung, Schwalbach/ Ts.

|

Verändert: 1133c1140

Sander W. (2018): Bildung. Ein kulturelles Erbe für die Weltgesellschaft, Frankfurt/M.

|

Sander W. (2018): Bildung. Ein kulturelles Erbe für die Weltgesellschaft, Frankfurt/ M.

|

Verändert: 1139c1146

Schwarz-Friesel? M. (2019): Judenhass 2.0: Das Chamäleon Antisemitismus im digitalen Zeitalter, in: Heilbronn Chr. - Rabinovici D. - Sznaider N. (Hrsg.): Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Berlin, 385-417

|

Schwarz - Friesel M. (2019): Judenhass 2.0: Das Chamäleon Antisemitismus im digitalen Zeitalter, in: Heilbronn Chr. - Rabinovici D. - Sznaider N. (Hrsg.): Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Berlin, 385-417

|

Verändert: 1145c1152

Verändert: 1154c1161

== IT - Autorenbeiträge =

|

= 14 IT - Autorenbeiträge =

|

Verändert: 1156c1163

Die Autorenbeiträge dienen der Ergänzung der Thematik.

|

Die Autorenbeiträge dienen der Ergänzung der Thematik.

|

Hinzugefügt: 1171a1179,1895

= Teil III Landeskunde Israel =

= Einleitung =

Der Staat Israel ist für unterschiedlichste Gruppierungen eine Heimat geworden. Juden aus aller Welt, Araber aus der Region, Religiöse aus den drei Weltreligionen, Überlebende aus der Shoa und Flüchtlinge aus Afrika finden ihre gesellschaftliche und kulturell - religiöse Basis im Gebiet des heutigen Landes.

Die Entwicklung des Staates ist eine Erfolgsgeschichte. Mit der Gründung 1948 hat das Land Einwanderer aus über 120 Ländern in einem jüdisch - demokratischen Staat integriert.

Aus einem vorwiegend landwirtschaftlichen geprägten Staat entwickelte sich eine führende Hightech - Nation.

Die Gründergeneration hatte noch die Vorstellung eines einer sozialistisch geprägten Gesellschaft.

Inzwischen klafft die Schere zwischen arm und reich weit auseinander.

Zudem spielt seit der Staatsgründung der Nahost-Konflikt eine bedeutende Rolle. Militärische Konflikte und Kriege mit den arabischen Nachbarn bestimmen die Geschichte Israels. Frieden und Sicherheit sind bisher unerfüllt.

Für die Politische Bildung ist die Vielfalt der Gesellschaften von besonderem Interesse (vgl. die Bedeutung von Interkulturalität bzw. Diversität, in Israel im Kontext von Religiosität, staatlicher Unabhängigkeit und internationalem Zionismus; BRENNER 2002; DICHATSCHEK 2017ab; SZNAIDER 2018, 9-20).

Es darf daher nicht verwundern, dass Widersprüche in einem Land zwischen High Tech und Ultraorthodoxie, zwischen dem Anspruch als jüdischer Staat, Demokratieprinzipien und zwischen gelebter unterschiedlicher Normalität und militärischer Verteidigungsbereitschaft sowie einem ständigen militärischen Ausnahmezustand bestehen.

Das Land und die Region ergeben verschiedenste Bruchlinien, Identitäten, Lebenswelten und Zugehörigkeiten, die ein vielschichtiges Bild eines komplexen Staates zeigen.

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ergeben sich zunächst aus zwei Bildungsreisen nach Israel und Westjordanien und der Lehrtätigkeit an der Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung, in der Erwachsenenbildung und im Kirchlichen Lehrgang der Superintendenz Salzburg und Tirol zur Basisausbildung zur Religionslehrerin/ zum Religionslehrer an Allgemeinbildenden Pflichtschulen.

Wesentlich war die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur(vgl. TIMM 1998, KRÄMER 2002, BRENNER 2002/2016, KRUPP 2004, SEGEV 2006/2009, SLEZKINE 2007, HERZ 2008, STRENGER 2011, ARENDT 2016, DACHS 2016, WOLLFSOHN-GRILL?? 2016, DICHATSCHEK 2017ab, SZNAIDER 2018, BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG/ Abruf 2019).

Die Studie gliedert sich in

Aspekte des Zionismus,

den Staatsaufbau,

die israelische Gesellschaft,

Aspekte des Holocaust,

die arabische Bevölkerung als große Minderheit und

orientalischem Judentum.

Den Abschluss bildet die Bedeutung von Religion in Israel und eine persönliche Reflexion.

= 1 Zionismus =

Die Idee einer Rückkehr von Juden nach Eretz Israel bezieht sich auf das Exil seit der Tempelzerstörung 70 n. Chr. durch Titus.

Bis zur Gründung des Staates 1948 war es ein langer Weg (vgl. HERZ 2008;  http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44940/von-der-idee-zum-staat [23.5.2019]). http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44940/von-der-idee-zum-staat [23.5.2019]).

Der Zionismus als jüdische Nationalbewegung entstand am Ende des 19. Jahrhunderts.

Das Aufkommen von Nationalbewegungen in Europa, die Antwort auf einen wachsenden Antisemitismus und der Assimilationstrend beeinflussten die Bewegung.

Die Bedingungen für eine jüdische Masseneinwanderung waren im Nahen Osten keineswegs günstig.

Das Osmanische Reich stand einer Einwanderung kritisch gegenüber, die Araber in der Region waren skeptisch.

Pogrome beschleunigten die Auswanderung aus Osteuropa.

Wirtschaftliche Not und Verfolgung - etwa im Jemen - ergaben Fluchtbewegungen aus der Region.

== 1.1 Politischer Zionismus =

Die Rückkehr von Juden in ihre historisch - religiöse Heimat ist so alt die Ihre Situation in der Diaspora.

Vor der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr. lebten Juden bereits in der Diaspora, damals in der Region von Ägypten bis Kleinasien (vgl. BRENNER 2002; im Folgenden  http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44941/was-ist-zionismus [24.5.2019]). http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44941/was-ist-zionismus [24.5.2019]).

Der Verlust ihres religiös - nationalen Heiligtums und der politischen Unabhängigkeit hatte als Konsequenz, Juden zu einem Diasporavolk zu bilden.

Wesentlich sind die Schriften des Judentums.

Der auf Aramäisch verfasste Talmud entstand in Babylon.

Die mittelalterlichen philosophischen Schriften von Jehuda Halevi und Maimonides auf Arabisch wurden in Spanien und Nordafrika verfasst.

Im 18. Jahrhundert war Moses Mendelssohn ein großer Denker in deutscher Sprache.

Die emotionale Bindung zu dem Land, das sie Israel nennen, dass die Römer in der Folge Palästina bezeichneten, blieb erhalten. Psalm 137 bezeichnet dies in biblischer Zeit. "Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren."

Auch die Babylonische Gefangenschaft hatte ihre Wirkungsgeschichte. Man betete, nach Jerusalem gewandt, täglich drei Mal für eine Rückkehr nach Jerusalem, dessen Berg Zion ein Symbol wurde.

Moses Mendelssohn nannte seine wichtigste Schrift "Jerusalem".

Die Integration der Juden in ihre jeweilige Gesellschaft ergab in der Folge etwa deutsche, französische oder US-Staatsbürger?? jüdischen/mosaischen Glaubens. Damit kam es zu einem Verlust des Rückkehrwillens und einer Identifizierung mit dem Land, in dem man lebte.

Es entstanden jüdische Glaubensgemeinschaften unterschiedlicher religiöser Richtungen. Sie benannten in ihrer tiefen Gläubigkeit oftmals die Synagoge als ihr "Jerusalem".

Die erhoffte Integration ergab in der Folge im 19. Jahrhundert neue Hürden. Als gesetzliche Einschränkungen wegfielen, entstand ein rassistisch motivierter Judenhass/ "Antisemitismus"'.

Erstmals 1879 in judenfeindliche Schriften des Journalisten Wilhelm Marr als irreführender Begriff verwendet, wurde im gleichen Jahr der Judenhass vom Historiker Heinrich von Treitschke salonfähig gemacht. In einem Beitrag im "Preußischen Jahrbuch" wurde vor der Überfremdung Deutschlands durch "hosenverkaufende Jünglinge" gewarnt. Erstmals fiel in diesem Kontext das Wort "Die Juden sind unser Unglück".

Karl Marx, Sohn jüdischer Eltern und als Kind christlich getauft, folgte willig der Argumentation der französischen Frühsozialisten, Juden als Kapitalisten zu identifizieren.

In Osteuropa kam es zu keiner Emanzipation von Juden. So blieben sie etwa in Russland Teil eines jüdischen Volkes, mit eigener Sprache (Jiddisch) und Kleidung, kulturellen Traditionen.

Entgegen der verbesserten wirtschaftlichen Situation in Westeuropa lebte das Judentum hier in großer Armut. In der Folge kam es zu Pogromen, oftmals toleriert etwa von den Behörden des Zarentums.

Wesentlich für die Entwicklung des politischen Zionismus war die fehlgeschlagene Emanzipation im Westen mit dem rassistisch gefärbten Antisemitismus und die Bewahrung der nationalen Merkmale in Osteuropa. Ziel war die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das in Europa bedrohte Judentum.

== 1.2 Theodor Herzl =

Mit der Person Theodor Herzl (1860-1904) ist die Vision eines jüdischen Staates verbunden (vgl. SEGEV 2005, BRENNER 2002; in der Folge  http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44953/theodor-herzl [24.5.2019]). http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44953/theodor-herzl [24.5.2019]).

Geboren in Budapest, weltbürgerlich deutsche Kultur lebend, besucht er die jüdische Grundschule, städtische Realschule und das Evangelische Gymnasium. Mit 14 Jahren gründete er den Schreibclub "Wir". Durch den Tod seiner Schwester Pauline übersiedelt die Familie nach Wien, er beginnt ein Jurastudium, schließt sich der schlagenden Studentenverbindung Albia an, verlässt sich nach zwei Jahren aus Protest gegen ihre antisemitische Ausrichtung. Mit der Promotion schließt er sein Studium 1884 ab, erfährt die geringen Berufsaussichten für Juden in seinem Fachgebiet und verlegt sich ganz auf das Schreiben. Er kommt in der Folge zur bedeutenden europäischen Tageszeitung "Neue Freie Presse".

Weitere biographische Höhepunkte waren die Ehe mit Julia Naschauer und den drei Kindern Pauline, Hans und Trude, der begehrte Posten des Pariser Korrespondenten der "Neue Freie Presse" und die Erfahrungen aus der Dreyfuss - Affäre, die letztlich Herzl zu einem Zionisten machte.

Die Beschäftigung mit der Judenfrage seit der Lektüre von Eugen Dührings "Die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfrage" (1882) und die Wahlerfolge von Karl Lueger als Wiener Bürgermeister brachten die Erkenntnis, dass die Judenfrage mit Vernunft allein nicht zu lösen sei.

Wesentlich war 1895 die Herausgabe der programmatischen Schrift "Der Judenstaat", die zum größten Teil auf Ablehnung stieß.

Ein Jahr später später erschien die Überarbeitung mit dem Titel "Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage".

Im selben Jahr kam es zu Übersetzungen in Englisch, Französisch, Russisch und Hebräisch. Letztlich erschien das Buch in 18 Sprachen mit mehr als 80 Ausgaben. Theodor Herzl entwirft genaue Pläne zum Aufbau, einer Masseneinwanderung, Finanzierung und einem Gemeinwesen dieses Staates, wobei er als Territorium Palästina oder Argentinien vorschlug.

Unterschiedlich war die Aufnahme der Publikation. Juden in Westeuropa lehnte seine Ideen ab. Orthodoxe Juden sahen den Zionismus im Widerspruch zu den messianischen Verheißungen im Judentum. In den "Münchner Allgemeinen Nachrichten" spottete etwa Anton Bettelheim von einem "Faschingstraum eines durch den Judenrausch verkaterten Feuilletonisten".

In Osteuropa fand Theodor Herzl seine Anhänger. 1897 gründete er die Wochenzeitung "Die Welt" als zionistisches Organ.

Im gleichen Jahr kam es zum Ersten Zionistenkongress, ursprünglich im München geplant und von der dortigen Jüdischen Gemeinde abgelehnt, im Stadtcasino in Basel.

Mit dem "Basler Programm" wurde für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich - rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina gefordert.

Diplomatische Bemühungen, etwa die Besuche bei Kaiser Wilhelm II. und in Rom bei König Vittoria Emanuelle III. und Papst Pius X. verliefen enttäuschend, der englische Uganda - Plan führte fast zur Spaltung der Zionistischen Bewegung.

Umgesetzt wurde schließlich die Forderung am 14. Mai 1948 in der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel, verlesen von David Ben Gurion unter dem Bild von Theodor Herzl.

Nach seinem Tod 1904 im Kurbad Edlach wurde Herzl zu einem der wichtigsten Symbole des Staates Israel. Neben dem erwähnten Bild wurde der Herzl - Berg zu einem bedeutenden Ort und dient heute als Kulisse bei den Feierlichkeiten des jährlichen Unabhängigkeitstages am 14. Mai.

== 1.3 Politischer Zionismus nach Herzl =

Mit dem Tod Herzls verlor der Zionismus seine Führergestalt und spaltete sich in der Folge in verschiedene Lager in ideologischen Richtungskämpfen (vgl. BRENNER 2002, 2016;  http://www.bpb.de/internationales/asien//israel/44948/zionismus-nach-herzl [25.5.2019]). http://www.bpb.de/internationales/asien//israel/44948/zionismus-nach-herzl [25.5.2019]).

Jüdische Sozialisten gründeten gleichzeitig zum Baseler Zionistenkongress 1897 in Wilna den "Allgemeinen jüdischen Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland"/"Bund". Ziel war eine sozialistische Gesellschaft in Osteuropa mit jiddischer Sprache und säkularisierter Kultur.

Simon Dubnow gründete eine jüdische Volkspartei mit dem Ziel, Rechte für Juden als nationale Minderheit in Form von Autonomierechten in Osteuropa zu sichern.

Orthodoxe Juden gründeten mit der "Agudas Jissroel" vor dem Ersten Weltkrieg eine eigene politische Organisation, die später in Anlehnung an Zionisten und Bundisten ihre eigenen Abgeordneten in nationale Parlamente entsenden sollte.

Die Zionisten waren ebenfalls in unterschiedliche Lager gespalten, in politische Zionisten und Kulturzionisten.

Es entstanden in der Folge aus den unterschiedlichsten politischen Richtungen die vier großen Lager als Religiöse Zionisten (Misrachi), Sozialisten, Revisionisten und Allgemeine Zionisten.

Bis heute zeigen sich diese Lager im politischen Spektrum des Staates Israel, oftmals in heftigen Auseinandersetzungen.

Die Misrachi wollten keinen theokratischen Staat, der Religion allerdings einen bedeutenden Platz einräumen.

Die Sozialisten identifizierten sich mit sozialistischen Idealen wie der Abschaffung des Kapitalismus und kollektiven landwirtschaftlichen Siedlungen (Kibbutzim), wobei politische Ideen aus dem russischen Kontext mit zionistischen Idealen sich vermengten.

Die zwei konkurrierenden Parteien waren die "Poalei Zion" (Arbeiter Zions) und die "Hapel Hatzair" (Der junge Arbeiter) mit unterschiedlicher ideologischer Färbung.

Der Revisionismus vertrat die bürgerliche, antisozialistische und nationalistische Richtung mit der dominierenden Figur von Vladimir Jabutinsky. Als Massenredner begeisterte er die polnische Mittelklasse des Judentums in der Zwischenkriegszeit, sah sich als Nachfolger von Herzl in einem politischen Zionismus. Während des Ersten Weltkriegs erreichte er die Gründung einer Jüdischen Legion in der britischen Armee.

Die Allgemeinen Zionisten formierten sich als liberales politisches Lager und wollten über den Parteienkämpfen stehen.

Mit Chaim Weizmann kam es zu Verbindungen zu britischen Politikern. In der "Balfour-Deklaration??" 1917 wurde den Juden vage eine nationale Heimstätte in Palästina versprochen. Dies war erstmals offiziell eine Anerkennung zionistischer Ziele von einer Großmacht.

= 2 Staatsaufbau =

Als einzige Demokratie im Nahen Osten mit einem vielschichtigen Parteiensystem sind der Staatsaufbau und das politische System von Interesse (vgl. KRUPP 2004, BRENNER 2016; vgl.  http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/45024/das-politische-system [26.5.2019]). http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/45024/das-politische-system [26.5.2019]).

== 2.1 Rechtssystem =

Israel besitzt weder eine geschriebene noch eine ungeschriebene Verfassung. Die Gegner einer Verfassung konnten sich in den ersten Jahren nach der Staatsgründung in heftigen Debatten durchsetzen.

Die Befürworter pochten auf die Notwendigkeit, die Grundrechte in einer Verfassung zu sichern. Zudem sollte die Regierungsmacht begrenzt und ein Symbol der Einheit errichtet werden. Eine Verfassung hat erzieherische Wirkung, in ihr werden die Werte des Staates niedergelegt.

Die Gegner meinten, die Zeit sei noch nicht reif, weil eine Minderheit des jüdischen Volkes erst in Israel sei. Den Einwandernden müsse noch die Chance zur Mitwirkung zur Gestaltung des Staates gegeben werden.

Die orthodoxen Parteien betonten die Bedeutung der Thora als höchstes Gesetz, andere höhere Gesetze seien daher abzulehnen. Zudem sahen sie in einer liberal - demokratischen Verfassung das Verhältnis von Staat und Religion gefährdet, etwa in der Einführung einer Zivilehe.

Der Staatsgründer David Ben Gurion wollte seine Macht und die der Regierungspartei nicht durch eine Verfassung begrenzen lassen.

Grundgesetze gelten als Ersatz für eine Verfassung, wobei es immer noch nicht zu einer Zusammenfassung als eine Art Verfassung bis heute kam. Bisher wurden elf Grundgesetze zu den verschiedenen Aspekten des Staates vom Parlament verabschiedet.

Nr. 1 Gesetz über das Parlament/ Knesset (1958)

Nr. 2 Gesetz über die öffentlichen Böden/ Staatsbesitz bzw. Besitz des Jüdischen Nationalfonds (1960)

Nr. 3 Gesetz über den Staatspräsidenten (1964)

Nr. 4 Gesetz über die Regierung (1968, 1992, 2001)

Nr. 5 Gesetz über den öffentlichen Haushalt (1975)

Nr. 6 Gesetz über das Militär (1976)

Nr. 7 Gesetz über den Status von Jerusalem als Hauptstadt Israels (1980)

Nr. 8 Gesetz über das Gerichtswesen (1984)

Nr. 9 Gesetz über die Staatskontrolle (1988): Kontrolle der Ministerien, der Nationalbank, des staatlichen Rundfunks und TV, staatlicher Unternehmen, der religiösen Räte auf Gemeindeebene und der Universitätsverwaltungen/Berufung des Staatskontrolleurs durch den Staatspräsidenten auf Vorschlag der Knesset

Nr. 10 Gesetz über Menschenwürde und Freiheit (1992)

Nr. 11 Gesetz über die Berufsfreiheit (1992, 1994)

Die Grundgesetze 1,3,4,6,8 und 9 betreffen institutionelle Grundlagen des Staates, 2,5 und 7 befassen sich indirekt damit. 10 und 11 erfüllen nicht die klassischen Menschen- und Bürgerrechte wie Meinungs-, Presse-, Religions- und Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht und Gleichheit vor dem Gesetz.

Damit erfüllen die Grundgesetze nicht die Voraussetzungen für eine liberal - demokratische Verfassung. Zudem können fast alle Grundgesetze, wie jedes andere Gesetz, mit einfacher Mehrheit geändert werden.

Die Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948, ungeklärt ob sie als Verfassungsgesetz gelten kann, besteht aus drei Teilen.

Das historisch - ideologische Kapitel mit der moralischen, ideellen und rechtlichen Erklärung,

einem operativen Teil mit der Proklamierung eines neuen Staates und Bestimmung des Namens sowie

der Festlegung der Grundwerte des neuen Staates wie Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden, Gleichheit der Bürger/innen ungeachtet der Rasse, Religion und ihrem Geschlecht, zur Glaubens- und Gewissensfreiheit, zur Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur.

== 2.2 Parlamentarisches System =

Die Abgeordneten der Knesset in Jerusalem werden in einer reinen Verhältniswahl - mit einer Sperrklausel von zwei Prozent - alle vier Jahre gewählt.

Die Wahlen sind direkt, gleich. allgemein und landesweit(das Land ist ein Wahlkreis).

Wahlberechtigt sind israelische Staatsbürger ab dem vollendeten 18. Lebensjahr(passives Wahlrecht ab 21 Jahren).

Es gibt keine Briefwahl.

Zur Wahl stehen Parteilisten. Das Parlament hat Funktionen der Gesetzgebung, Regierungskontrolle und der Repräsentation.

Gewählt wird auch der Staatspräsident für sieben Jahre.

Dominierend im politischen System ist allerdings die Exekutive.

Anders als in klassischen parlamentarischen Demokratien kann die Regierung wesentliche Entscheidungen ohne das Parlament treffen, etwa die Unterzeichnung internationaler Verträge, Erlassen von Notstandsverordnungen oder Entscheidungen über Krieg und Frieden.

Zumeist haben Gesetzesinitiativen ihren Ursprung in der Exekutive.

Der Premierminister hat eine starke Stellung.

In der Realität fällt er die wichtigen Entscheidungen, in der Regel mit einem informellen Kabinett.

Er ernennt und entlässt die Minister.

Seit 2002 hat er die Befugnis der Auflösung des Parlaments und der Ausrufung von Neuwahlen.

Ebenso gibt es ab 2002 ein konstruktives Misstrauensvotum.

== 2.3 Staatspräsident =

Der von der Knesset gewählte Staatspräsident hat vor allem repräsentative Aufgaben. Vom Parlament verabschiedete Gesetze und internationale Abkommen werden unterzeichnet, Richter ernannt und Begnadigungen ausgesprochen. Er beauftragt Knessetmitglieder mit der Regierungsbildung.

Als moralische Autorität kann er politischen Einfluss nehmen.

= 3 Aspekte israelischer Gesellschaften =

Im Folgenden werden ausgewählte israelische Gesellschaften in ihrer Vielfalt angesprochen.

Die Pluralisierung von Gesellschafsformen ist Teil einer globalen Moderne.

Beispiele dafür sind die Brüche zwischen Tradition und Moderne, Religion und Rationalität, Gemeinschaft und Gesellschaft.

Israel ist dafür ein Testfall. Lage, Staatsgebilde, Staatsform, die Beziehung von Diaspora und Staat, Siedlungen der Westbank, Sprachenvielfalt, Einwanderung und der Holocaust kennzeichnen eine Einzigartigkeit von Pluralität (vgl. eine ähnliche Pluralität in Europa im ehemaligen Jugoslawien, wobei dieser Staat durch den Balkankrieg 1992 zerbrach).

== 3.1 Gesellschaftliche Besonderheiten =

Rund 70 Jahre nach Ausrufung des Staates Israel ist die Staatsgründung noch nicht vollzogen. Wesentliche Merkmale fehlen, andere sind uneindeutig (vgl. SZNAIDER 2018, 7-20).

Dazu gehören der Kampf um die Unabhängigkeit.

Israel ist Besatzungsmacht.

Das Land ist keine liberale Demokratie, die Hauptstadt Jerusalem ist de facto geteilt.

Rund 400 000 Israelis leben außerhalb der international anerkannten Grenzen, sind aber Bestandteil des Landes.

Das Prinzip des jüdischen Staates grenzt die Rechte für Nichtjuden ein.

Sie haben alle Rechte als Individuen, keine als Kollektiv. Israel versteht sich als demokratisch und gleichzeitig als jüdisch.

Das Land bewegt sich zwischen dem Zionismus als säkulare Nationalbewegung und dem Judentum als religiöse Tradition und Volksreligion.

Das Land ist ein militarisierter Staat, der ständig kriegsbereit sein muss.

Demnach gibt es keine einheitliche israelische Gesellschaft, vielmehr zahlreiche Gesellschaften.

Vergleichbar mit europäischen Ländern sind eine dynamische Zivilgesellschaft, zahlreiche Medien, Universitäten, Theater, Filmindustrie, eine Diskussions- und Alltagskultur.

Israel ist als Staat theologisch und politisch definiert. Demnach ist das Land partikular. Der Partikularismus handelt von Identitäten. Einheitlich sind nur die Diasporakultur und die israelischen Staatssymbole. Die vorhandene Vielfalt ergibt sich aus diesem Selbstverständnis.

Die Demokratie in Israel ist eine ethnische Demokratie (vgl. Juden aus aller Welt mit verschiedensten Traditionen und Kulturen vs. Nichtjuden als Araber, Christen aller Konfessionen und eine moderne globalisierte Jugendbewegung).

Die Vielfalt der Sprachen spielt interkulturell eine wesentliche Bedeutung.

== 3.2 Beispiele israelischer Nationalkultur(en) =

Für die Politische Bildung sind kulturwissenschaftliche Elemente im Kontext soziologischer Aspekte von Interesse. In der Folge werden beispielhaft Vorstellungen israelischer Nationalkultur(en) angesprochen (vgl. SZNAIDER 2018, 67-89).

=== 3.2.1 Samuel Josef Czaczkes("Agnon") =

Samuel Joseph Agnon (Samuel Josef Czaczkes) wanderte als Sohn eines ukrainischen Rabbiners 1908 nach Palästina aus und gehörte zu den Gründern zionistischen Gemeinwesens. Zwei Jahre später kam auch der in Polen geborene David Grün in das Land. Er nahm den Namen David Ben Gurion an und prägte die Politik bis zu Beginn der sechziger Jahre.

Agnon beeinflusste die literarische Kultur des Landes und prägte damit auch das Politische. Unter dem Pseudonym Agnon (der Gebundene) veröffentlichte er in Hebräisch Gedichte und Erzählungen. Mit der Geschichte "Agunor" (Die gebundenen Frauen) wurde er Nationalschriftsteller. Wie viele seiner Geschichten ist sie eine Erzählung des Scheiterns, hier einer Ehe. Bei Agnon wird das Scheitern der Liebe zum Scheitern der nationalen Identität. Nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland kehrte er 1924 nach Palästina zurück, schrieb 1930 "Nur wie ein Gast zur Nacht" eine Beschreibung seiner Reise, voller Traurigkeit und des Untergangs.

Als Zionist wünschte er sich eine Annäherung der jüdischen religiösen Kräfte an den modernen Zionismus, wobei er sich der Unmöglichkeit bewusst war. 1966 erhielt er als erster und bisher einziger Israeli mit Nelly Sachs den Nobelpreis für Literatur, damit die Anerkennung der Bedeutung der israelischen Nationalliteratur als Weltliteratur.

Mit dem Begriff Weltliteratur ergab sich ein Prozess der Weltöffnung. Die einzelnen Nationalsprachen wurden mit ihren Literaturen ein Bestandteil des eigenen Selbstbewusstseins. Damit ergab sich eine Öffnung des eigenen Horizonts, der eigenen Sprache. Übersetzungen sind ein Teil des Prozesses geworden. Agnon träumte von einem "ganzen Israel", also auch der 1967 eroberten Gebiete für einen Staat Israel in der Region der biblischen zwölf Stämme.

In diesem Sinne ist auch sein historischer Roman "Gestern, vorgestern" 1945 zu verstehen. Mit biographischen Bezügen schildert er seinen Helden Jizchak Kummer. Das Motiv des Exils wird Bestandteil der israelischen Literatur, in der ständigen Spannung zwischen der Entfernung von Gott und der Heimatlosigkeit.

Die Bedeutung der Nationalkultur erweist sich im Zusammenhalt der Nation. Hebräische Kultur ergibt in der Folge Hebräisch als Unterrichtssprache ("Muttersprache"), Sprache der Zeitungen, des Theaters, der Filme und des Liedgutes sowie der Kulturveranstaltungen, letztlich der Alltagssprache (vgl. bis in die fünfziger Jahre der Sprachenkampf gegen das Jiddische, Deutsche und Arabische).

=== 3.2.2 Nationale Kultur =

Die Nationalkultur ergibt eine Arena für die einzelnen Gruppierungen zur Anerkennung ihrer Definition des Israelischen (vgl. SZNAIDER 2018, 72-78).

Ein Beispiel autochthoner Literatur, sich aus den exiljüdischen Wurzeln zu befreien, ist Mosche Schamirs Roman "Be - Mo Yadev" (Mit eigenen Händen) 1951, der bis heute ein Bestseller ist. Die Handlung dreht sich um den Unabhängigkeitskrieg 1948 und den Heldentod. Wesentlich ist der Gedanke, dass der neue Israeli aus sich selbst und nicht aus der alten Welt (Exil) stammt. "Aus sich selbst" meint den Raum, das Meer, die Region, die es wert ist, sich dafür aufzuopfern.

1977 veröffentlichte Yaakov Shabtai die Milieustudie "Erinnerungen an Goldmann". Beschrieben werden drei Tel Aviver Männer aus der ersten im Lande geborenen Generation. Shabtei lässt sie fremd und verloren erscheinen. Ambivalent ist Caesar, ein einsamer Frauenheld. Verfilmt wurde der Roman von Amos Gitai. Interessant die Filmrolle von Caesar mit Assi Dayan, dem Sohn von Mosche Dayan, dem Kriegshelden von 1967.

2008 hat Ari Folman in seinem Antikriegsfilm in Form eines Trickfilms "Waltz with Bashir" diesen Raum, die Region und das Meer thematisiert, hier den Libanon, mit allen Ängsten. Ein israelisches Selbstverständnis gab es nun nicht mehr.

Natürlich spielt der israelische Film eine Rolle in der Bearbeitung nationaler Kulturen und Ideologien. Beispielhaft wird ein Film näher besprochen. Als Regisseur thematisiert Assi Dayan 1992 in "Nachtaufnahmen (Life according to Agfa)" den in der Literatur vorhandenen Fremden als Helden, der den Weg nach außen sucht. Der Treffpunkt der Handlung ist eine Tel Aviver Bar, sie ist Exil und Heimat zugleich.

Hier treffen sich Juden aller Gruppierungen, Palästinenser, Soldaten, Großstädter, eine ehemalige Kibbuzbewohnerin, Alte und Junge. Naturgemäß sind sie Stereotypen einer israelischen Gesellschaft, bewusst überzogen dargestellt. Der Film stellt sie als Tragödie und nicht als Vielfalt der Gesellschaft mit der gesellschaftlichen Problematik dar. In der bedrückenden Atmosphäre wird das Scheitern der zionistischen Heimatfindung angesprochen. Die weibliche Hauptfigur Dalia, die Besitzerin der Bar, lebt in Einsamkeit und versucht junge Männer zu verführen. Kontrovers ist der Teil des Filmes mit dem Auftritt israelischer Soldaten. als brutale Männer dargestellt. Thematisiert wird die Besatzung, allerdings ohne Erwähnung. In de Zeit des Beginns des israelischen Friedensprozesses, zwei Jahre vor der Ermordung Rabins, werden die Grausamkeiten von Soldaten zur Erbsünde umgeschrieben (vgl. SZNAIDER 2018, 74-78).

2025 kann man nicht von einer nationalen Kultur und Gesellschaft sprechen.

Globale Trends spielen eine Rolle, daneben gibt es die traditionelle ethnische und religiöse Orientierung (jüdische Orthodoxie).

Eine homogene Gemeinschaft existiert nicht, vielmehr konkurrieren Parallelgesellschaften um Einfluss.

Pluralistische Kultursysteme sollte man allerdings nicht mit einer multikulturellen Situation verwechseln. Der Staat Israel bleibt ein ethnonationales Projekt.

= 4 Aspekte des Holocaust in Israel =

Ein Verstehen Israels im Kontext einer Politischer Bildung ist ohne die Darstellung des Holocaust nicht möglich. An den beiden Personen Zivia Lubetkin und Hannah Arendt soll dies im Folgenden festgemacht werden (vgl. LUBETKIN 1949, ARENDT 1965, SZNAIDER - DANIEL 2001, BLUMENBERG 2016; SZNAIDER 2018, 93-131).

== 4.1 Zivia Lubetkin =

Lubetkins Biographie ist der Schlüssel zu ihrem Verständnis, den Holocaust als einen Bestandteil jüdischen Lebens zu sehen.

Sie war Kommandantin beim Aufstand im Warschauer Ghetto, überlebte die Revolte und Niederschlagung. Drei Jahre später kam sie in Palästina an.

Im Kibbuz Yagur hörten ihr zunächst 6000 Zuhörer zu. In der Folge wurde Zivia, wie wie nun genannt wurde, zur Ikone. Ihre Reden wurden Medienereignisse.

Mit Vorträgen wurde nicht nur öffentliches Zeugnis aus dieser Zeit abgelegt, in diesen Momenten wurde jene Sprache geboren, in der man noch heute in Israel über den Holocaust spricht.

Es war die Sprache des Widerstandes, der Kampfbereitschaft, des "Nie wieder wir".

Sie sprach in der Ich - Form, aber ihr Ich ist ein kollektives Ich.

Sie sprach über Schuld, über Unfähigkeit Überlebenden in die Augen zu sehen.

Sie erzählte vom Ghetto in Warschau, von Hunger, Massentötungen und Widerstand. Sie betonte ihren Stolz auf den Aufstand und die Aufständischen.

Sie sprach über zionistische und sozialistische Jugendbewegungen, die den Aufstand führten.

Ihre Analyse des Aufstandes war nachsichtiger als viele andere: Machtlosigkeit und Ablehnung der Judenräte als Gegensatz zu den Ghettokämpfern.

Angesprochen wurde das berühmte Foto des kleinen Buben mit den erhobenen Armen, ein Bild der Verzweiflung und Schwäche als Inbegriff des Holocaust.

1947 wurde ihre große Rede als Buch in der hebräischen Sprache veröffentlicht.

Lubetkin forderte einen menschlichen Umgang mit den Überlebenden, den Einwandernden. Zwei Jahre vor der Staatsgründung sollten so viele Überlebende aus Europa in das Land kommen wie nur möglich.

1949 gründete Lubetkin mit ihrem Mann Jitzhak Zuckerman, einem ehemaligen Kommandanten des Warschauer Ghettoaufstandes, den Kibbuz Lochamej Hagataot (Die Ghettokämpfer) als Symbol für Kampf und Widerstand mit einem Museum im Norden Israels.

== 4.2 Hannah Arendt =

Geboren in Hannover, studierte Arendt in Deutschland Philosophie. Sie flüchtete in der Folge nach Frankreich, arbeitete in der zionistischen Jugendarbeit und floh letztlich in die USA. Berühmt wurde sie durch ihre Totalitarismusstudie (vgl. ARENDT - VOEGELIN -NORDMANN - LUDZ 1998).

Arendts Buch 1951 erschienen in den USA als "The Origins of Totalitarianism" und in England als "The Buden of Out Time" widersprachen den Wünschen der Autorin.

Erkennbar ist dies an der 1955 erschienen selbstverfassten deutschen Fassung "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft".

Das Buch handelt von den Ursprüngen und Elementen einer totalen Herrschaft, wie sie im Dritten Reich und im bolschewistischen Regime gekannt werden. Die Ursprünge liegen im Niedergang des Nationalstaates und dem anarchischen Aufstieg der modernen Massengesellschaft. 1958 erschien eine zweite englische Auflage, Als neues Kapitel erschien "Ideologie und Terror. Eine neue Staatsform".

Im deutschsprachigen Raum ist Arendt eher als Weltbürgerin und assimilierte Jüdin bekannt und anerkannt.

1943 erschien das Buch "Wir Flüchtlinge", deutschsprachig erst 2016.

1964 im erschienen Buch "Eichmann in Jerusalem" bestätigte sich der Eindruck. Erst 2000 erschien das Buch in Hebräisch, wobei die Publikation zur weltweiten Wahrnehmung des Prozesses beitrug. Eichmann wurde als Schreibtischtäter und Teufelsgestalt in kleinkarierter Uniform bezeichnet. Außerhalb Israels bestimmte das Buch die Zeit des Prozesses.

== 4.3 Israels Stellung zum Holocaust =

Israels Stellung zum Holocaust war von Anfang an ambivalent.

Der Staat Israel legitimiert sich negativ gegenüber dem Holocaust. In der Unabhängigkeitserklärung wird von der Lösung des Problems der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des Staates Israel gesprochen. Dem jüdischen Volk wird der Rang eines gleichberechtigten Staates in der Völkerfamilie zugesichert.

Israel steht für den Bruch mit der Vergangenheit, der allerdings nie vollzogen wurde. Die Kämpfer des Aufstandes 1943 in Warschau wurden nachträglich die Sieger des Krieges von 1948. Der Staat sieht sich als völkerrechtlicher Nachfolger der Holocaustopfer.

Die Spannung bzw. Kontroverse zwischen dem partikularistischen Charakter des jüdischen Staates und dem universellen Anspruch einer Demokratie bleibt erhalten.

In der jüdischen Tradition bleibt das Ereignis ein jüdisches Problem.

Universell führt das Ereignis zu einem Bruch mit der Moderne und einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Spannung des Selbstverständnisses ist zugleich auch die Problematik zwischen Diaspora und territorialer Souveränität. Das ist auch der Grund, warum das Schicksal von Anne Frank in Israel nie mit der von Zivia Lubetkin nie verglichen wurde.

Die religiöse Erinnerung mit Zerstörung und Erlösung ist Bestandteil nationaler Erinnerung (geworden), in "Yad Vashem" (Denkmal und Name) als staatlicher Gedenkstätte 1953 in Jerusalem gegründet (vgl. biblisch Jes 56,5). Diese Form des Gedächtnisses ist die institutionalisierte Verknüpfung zwischen Vernichtung und Heldentum. So wird auch der nationale Gedenktag "Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum" genannt (27. Nissan des jüdischen Kalenders).

1961 wurde die Kontroverse im Selbstverständnis des Landes vom Eichmann - Prozess überschattet.

Zivia Lubetkins öffentlicher Auftritt als Zeugin im Prozess war ein großes Ereignis:

Gleichzeitig war es eine Zäsur für die Erinnerung an den Holocaust in Israel.

Der Prozess wurde als Zeichen israelischer Souveränität verstanden. Entsprechend wurde die Verhandlung in Hebräisch geführt.

Ein Staat saß über den Holocaust zu Gericht, auch über die Feinde der Juden in der Vergangenheit.

Anders als in Nürnberg ging es nicht um Verbrechen um die Menschheit, vielmehr um Verbrechen gegen das jüdische Volk. Im Vordergrund ging es um die Wahrheit der Opfer.

Das vollstreckte Urteil 1962 war das bisher einzige Todesurteil in der israelischen Geschichte.

Eine universale Formulierung über die Opfer des Holocaust in Form der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ergibt konsequent die moralische Grundlage für globale Institutionen der Gerechtigkeit.

Damit entstanden

die UN - Konvention der Allgemeinen Menschenrechte und

der Versuch, den Völkermord zu erklären.

Im Jahr der Gründung des Staates Israel 1948 entstanden die Motivation, Gründe und Umsetzung dieser Dokumente.

Auch Hannah Arendt ging es nicht nur den Holocaust als Verbrechen gegen das jüdische Volk zu sehen.

Sie wollte die totalitäre Herrschaft begreifen und das Geschehene als ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen, begangen am jüdischen Volk.

Ihre publizistischen Beiträge waren Zeitungsartikel und Bücher über die jüdische Verantwortung und der Möglichkeiten jüdischen Handelns in der Zeit der Vernichtung.

In der Folge veränderte sich das Gedächtnis des Holocaust.

In Israel ging es mit der zunehmenden Einwanderung um eine Pluralisierung der jüdischen Erinnerungskultur.

Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion sehen sich eher als Kriegsveteranen und nicht als Überlebende des Holocaust. Der "Große Vaterländische Krieg" ist für sie wichtiger als die Konzentrationslager.

Orientalische Juden haben durch ihre Vertreibungen und Fluchterfahrungen einen anderen Zugang zur Opfergeschichte.

Die arabische Bevölkerung des Landes hat ihre eigene Katastrophe und will als Minderheit anerkannt werden.

Einwandernde aus den USA und Europa sehen im Staat Israel vorrangig ihre politische und religiöse Heimat, weniger bis gar nicht das Geschehen des Holocaust. Für sie stehen die gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Aspekte im Vordergrund. Entsprechend gibt es keine einheitliche israelische Kultur.

= 5 Israel und die arabische Bevölkerung =

Im Folgenden wird auf die latenten Konfliktsituationen und die arabische Bevölkerung in Israel eingegangen. Beide Aspekte sind für die Politische Bildung von Interesse (vgl. SHAVIT 2013).

== 5.1 Latente Konfliktsituationen =

Der Konflikt zwischen Juden und Arabern begann 1922 mit Ansprüchen beider Seiten (vgl. SZNAIDER 2018, 157-172).

Erste Unruhen gab es im Gebiet zwischen Jaffa und Tel Aviv mit der Ermordung des Schriftstellers Josef Chaim Brenner. Knapp 50 Juden und Araber kamen um.

Im damaligen Palästina unter britischer Mandatsaufsicht lebten rund 80 000 fromme Juden in den Städten Safed, Jerusalem und Hebron in eigenen Wohnsiedlungen.

1929 brach in der letzten Augustwoche Gewalt aus. Massaker an Juden in Fafed und vor allem in Hebron bestimmten die zukünftigen Beziehungen. In Hebron lebten unter 20 000 Arabern 800 fromme Juden.

In der arabischen Sichtweise ist dies der Beginn des Widerstandes gegen die zionistische Besiedelung bzw. Kolonisierung. 133 Juden und 116 Araber kamen in dieser Woche um.

Danach existierte ein arabisch-jüdischer Raum so gut wie nicht mehr.

Beide Seiten militarisierten sich in der Folge.

Der Konflikt verstand sich als Auseinandersetzung zwischen Judentum und Islam und bekam so eine religiöse Dimension.

1929 legte den Grundstock für die arabische Revolte 1936 bis 1939 und die bewaffnete Auseinandersetzung von 1947 und 1948 mit Flucht und Vertreibung arabischer Bevölkerung.

Die Ereignisse mit ihrer Wahrnehmung zeigen verschiedene Interpretationen von Geschichte. Juden sehen das in einer Fortsetzung ihrer Leidensgeschichte, Araber wurden zu Antisemiten, verüben Pogrome und bangen um Grund und Boden (vgl. 1929 vier Jahre vor dem Machtantritt Hitlers in Deutschland).

Bis heute haben diese Geschichtsinterpretationen ihre Wirkung.

1929 hat Wirkung und begründet die Ereignisse von 1936, 1948, 1956 und 1967.

Eine eventuelle Lösung des Konflikts könnte die Teilung des Landes sein (vgl. in der Folge das Ziel einer Zweistaatenlösung).

Deshalb sollten rein jüdische Siedlungen geschaffen werden, die man verteidigen kann. In der Folge wurde das zum Prinzip jüdischer Besiedelung vor und nach 1967.

Die Sicherheitsfrage wurde zur zentralen zionistischen Aufgabe, die damaligen Sicherheitskräfte ("Hagana") wurden institutionalisiert und der Beginn der israelischen Armee.

In Israel wird jede Form von Schwäche in bestimmten Kreisen als "1929er Syndrom" bezeichnet. In der Realität ist dies die Begründung für Vergeltungsaktionen bei Anschlägen und Angriffen. Ein Dialog ist unter diesen Umständen kaum möglich.

Hebron blieb bis 1967 auf der anderen Seite der Grenze.

Mit dem Ende des Sechstagekrieges besiedelten Juden wieder die Stadt.

1994 verübte der Siedler Bruch Goldstein ein Massaker am Grab der Patriarchen in Hebron. 29 Araber wurden getötet, 150 verletzt.

2016 wurden zwei israelische Soldaten von zwei Palästinensern mit Messern angegriffen, ein Sanitätssoldat erschoss den am Boden liegenden Palästinenser aus nächster Nähe. Die folgende heftige Diskussion in Israel ergab einerseits einen Bruch des Moralkodex der Armee, ebenso aber die Verehrung des Soldaten als Helden (vgl. die Verurteilung des Soldaten 2017 zu 18 Monaten Gefängnis).

== 5.2 Arabische Bevölkerung =

Ethnisch und national gehört die arabische Bevölkerung zu den Palästinensern, zugleich sind sie israelische Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten (vgl. im Folgenden SZNAIDER 2018, 173-190).

Als Außenseiter im zionistischen Projekt einer Staatsgründung haben sie keinen Bezug zum Nationalstaat.

Die Staatsgründung 1948 wurde als Katastrophe (Nakhba) gesehen, insbesondere die Vertreibungen aus den Städten.

Der Zwiespalt zwischen bürgerlicher Gleichberechtigung und kultureller Autonomie als große Minderheit ist latent.

Die jüdische Bevölkerung ist in der Pflicht, demokratisch mit Nichtjuden in ihrem Staat umgehen zu müssen.

Die Rolle der israelischen Armee - mit dem Charakter einer Untergrundarmee und entsprechendem großen Spielraum der Kommandanten - bedeutet ein großes Hindernis im Verhältnis der beiden Volksgruppen.

Aktuell leben 1,7 Millionen Araber im Lande und bilden rund 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Seit 1967 ist die Grenze zum Gazastreifen und zu Jordanien mit Unterbrechungen durchlässiger geworden, die Gesellschaftsformen der Familienangehörigen bzw. Verwandtschaft und insgesamt der arabischen Bevölkerung haben sich aber verändert.

Der Ausbildungsgrad der arabischen Bevölkerung gehört zu den höchsten im Nahen Osten.

Der Lebensstandard ist höher als der eines Großteils der arabischen Bevölkerung.

Soziale Ungleichheiten zwischen Juden und Arabern sind bezeichnend.

Mischehen sind selten, weil es keine Zivilehe in Israel gibt.

Araber als Staatsbürger sind in Israel zumeist integriert, sprechen die Landessprache, sind überwiegend zweisprachig, obwohl sie ein getrenntes arabisches Schulsystem absolviert haben.

Arabisch ist verwendete Sprache in Israel (vgl. die Doppelsprachigkeit der Straßenschilder). Rund zehn Prozent der Juden können Arabisch lesen und schreiben.

Verordnete Amtssprache seit 2018 ist (Neu-) Hebräisch.

= 6 Orientalische Juden in Israel =

Gründe für eine Einwanderung orientalischer Juden in Israel waren

die Dekolonisierung des Nahen Ostens und Nordafrikas und die Ethnifizierung der Religion in diesen Ländern (vgl. SZNAIDER 2018, 234-237, 246).

Nicht alle Auswandernden kamen in der Folge nach Israel. Die Eliten wanderten nach Frankreich, Kanada, in die USA und nach Lateinamerika aus.

Einwandernde in Israel wurden sofort Staatsbürger, die arabische Herkunft sollte zurückgelassen werden.

Konfliktsituationen entstanden

durch die bereits vorhandenen Besetzungen von Schlüsselpositionen.

Die Neuankömmlinge waren der arabischen Bevölkerung ähnlicher als die aus Europa stammenden Juden.

Orientalische Juden lebten ein traditionelles Judentum.

Damit entstanden Problembereiche bei der kulturell-religiösen Integration.

Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen existieren bis heute in den sozialen, kulturellen und politischen Feldern. Wesentlich ist der Bereich der Identitätsbildung in der neuen Heimat und dem Staat Israel.

Der Staat Israel ist hauptsächlich eine europäische Idee, die die Lösung der europäischen Judenfrage betraf.

Mit Beginn der fünfziger Jahre kam eine Masseneinwanderung aus arabischen Ländern und die Zuwanderten trafen auf Juden mit völlig anderen Hintergründen und Vorstellungen.

Überraschend ist, dass die Integrationsbemühungen so gut bisher verliefen. Konflikte gibt es, die Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen spielt nach wie vor für den sozialen Erfolg eine große Rolle.

Interkulturell betrachtet ist weniger die Herkunft als die ethnische Kategorisierung bestimmend. Die meisten Israelis sehen sich als Teil des Westens, der Orient beginnt für sie hinter Israel.

Was heute in Israel vorgeht betrifft eher das Modernitätsverständnis, damit auch das Selbstverständnis eines auf demokratischen Grundsätzen bestehenden jüdischen Staates, mit dem Anspruch und den Problemen einer Zivilgesellschaft und einer pluralen Gesellschaftsform. Damit sind orientalische Juden in Bildung, im Alltag und Beruf gefordert.

= 7 Religion in Israel =

Im Folgenden wird auf die gesellschaftliche Bedeutung der Religion und beispielhafter heiliger Stätten im Kontext des Jahres 1967 eingegangen (vgl. SEGEV 2006; SZNAIDER 2018, 193-224).

== 7.1 Jüdische Religion =

Jüdische Religionsgesetze wurden für alle Lebensbereiche konstituiert, betreffen demnach den Alltag, die Politik und Wirtschaft, Institutionen, Bildung, Kultur, Freizeitverhalten und die Feiertagsordnung.

Für Zionisten war religiöses (rabbinisches) Denken aus der Exilzeit, einer Zeit ohne Politik und staatlicher Unabhängigkeit.

Die Bibel dagegen beweist die Anwesenheit von Juden in diesem Land, auch archäologisch untermauert.

Das Judentum ist eine raumorientierte Religion.

n der heutigen Zeit gibt es den Unterschied zwischen Juden in Israel und Juden in der Diaspora. Mit der Staatsgründung 1948 erfüllt sich die Verheißung, akzeptiert die Besonderheit (Vormacht) von Religion und die Rückkehr der heiligen Stätten (ab 1967).

Jüdisches Recht erlaubt - im Gegensatz zu internationalem Recht - Gewaltanwendung für eine jüdische Selbstbehauptung im Lande (vgl. den Bar - Kochba - Aufstand gegen die römische Besatzung, die historischen Ereignisse am Berg Masada, Parallelen zum Warschauer Ghettoaufstand).

Jüdisches Recht beruht auf der Erfahrung, dass internationales Recht Juden keinen Schutz in der Zeit von Katastrophen bieten konnte (vgl. das Unvermögen nach dem Ersten Weltkrieg, Juden vor der Verfolgung und Ermordung zu schützen).

Dies begründet das Misstrauen gegenüber internationalen Rechtsvereinbarungen (vgl. UN-Sicherheitsratsbeschlüsse?? zu Konflikten im Nahen Osten).

== 7.2 Das Jahr 1967 =

Die Junitage 1967 änderten nach einer wirtschaftlichen Krise, verbunden mit einer Sinnkrise im Lande, die Situation grundlegend.

Der Krieg an drei Fronten - gegen Syrien im Norden, Ägypten im Süden und Jordanien im Osten - führte zur Kontrolle der Golanhöhen, der Sinaihalbinsel und des Gazastreifens.

Am 7. Juni 1967 wurde die Altstadt von Jerusalem und der Osten der Stadt von der Armee eingenommen (vgl. die Einnahme des Tempelbergs, das Gebet an der Klagemauer mit dem Blasen in das Schofar).

Mit der Einnahme wuchs die Verantwortung Israels für drei Weltreligionen und ihre religiösen Stätten: die Westmauer des Tempels (Klagemauer) für das Judentum, der Haram al - Sharif mit der Akl - Aqsa - Moschee und dem Felsendom für den Islam und dem Ort der Kreuzigung Jesu in der Nähe für das Christentum.

Die Siedlungspolitik gehört zu den zentralen Fragen jüdischer Identität und ist in der Fortsetzung der Ereignisse von 1929 zu sehen.

Die Siedler symbolisieren für viele Israelis die Vollständigkeit des Landes und ihrer Existenz.

Der Raum vom Mittelmeer bis um Jordan, das ehemalige Mandatsgebiet Palästina, wird als ihr Land auf der Grundlage der fünf Bücher Mose angesehen.

Dass damit internationale Politik auch angesprochen wird, erkennt man im aktuellen Nahost - Konflikt.

Reflexion

Der Staat Israel ist Heimat vieler Gruppen geworden. Zionisten aus aller Welt, Araber, Säkulare, Shoa - Überlebende und Flüchtlinge leben in einer Region politischer Spannungen und religiöser Traditionen und Überzeugungen.

Die Vielfalt der Gesellschaften ergibt eine Pluralität in allen Lebensbereichen, die keinesfalls mit einer multikulturellen Gesellschaft verwechselt werden darf. Basis dieser Gesellschaftsform ist ein ethnonationales Projekt des Staates Israel.

Religiöse Bedeutung erhält das Land für die drei Weltreligionen des Judentums, des Islam und Christentums.

Israels Bürger sind zwischen liberal - demokratischen und ethnonationalen Prinzipien hin- und hergerissen (vgl. die Spannungen zwischen dem modernen Judentum und der Orthodoxie). Integration Einwandernder ist für das Land eine wesentliche Frage.

Der Staat Israel ist eine Konstruktion überlebender europäischer Juden mit dem Anspruch, ein Recht ein eigenes Land zu besitzen.

Wer Israel bereist (hat), erkennt die Spannung von Moderne, überlieferten kulturell - religiöser Traditionen und dem Ort der Glaubenswelt dreier Weltreligionen in einer spannungsgeladenen Region.

Interkulturalität gehört zum Alltag, zur politischen Auseinandersetzung und zur kulturell - religiösen Vielfalt.

= Literaturverzeichnis Landeskunde =

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.

Arendt H. (1965): Eichmann in Jerusalem, München

Arendt H. (2016): Wir Flüchtlinge, Stuttgart

Arendt H. - Voegelin E. - Nordmann I.- Ludz U. (1998): Über den Totalitarismus: Texte Hannah Arendt aus den Jahren 1951 und 1953 (Berichte und Studien), Göttingen

Blumenberg H. (2016): Rigorismus der Wahrheit, Berlin

Brenner M. (2002): Geschichte des Zionismus, München

Brenner M. (2016): Israel: Traum und Wirklichkeit des jüdischen Staates. Von Theodor Herzl bis heute, München

Bundeszentrale für politische Bildung >  http://www.bpb.de/internationales/asien/Israel/ (23.5.2019) http://www.bpb.de/internationales/asien/Israel/ (23.5.2019)

Dachs G. (2016): Länderbericht Israel, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1000, Bonn

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Herz D. (2008): Geschichte Israels. Von der Staatsgründung bis zur Gegenwart, München

Krämer G. (2002): Geschichte Palästinas, München

Krupp M. (2004): Die Geschichte des Staates Israel. Von der Gründung bis heute, Gütersloh

Lubetkin Z. (1949): Die letzten Tage des Warschauer Gettos, Berlin

Segev T. (2006): Es war einmal ein Palästina. Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels, München

Segev T. (2009): Israels zweite Geburt, München

Shavit A.(2013): Mein gelobtes Land. Triumph und Tragödie Israels, München

Slezkine Y. (2007): Das jüdische Jahrhundert, Göttingen

Strenger C. (2011): Israel: Einführung in ein schwieriges Land, Berlin

Sznaider N.-Daniel L. (2001): Erinnerungen im globalen Zeitalter. Der Holocaust, Frankfurt

Sznaider N. (2018): Gesellschaften in Israel. Eine Einführung in zehn Bildern, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, Bonn

Timm A. (1998): Israel. Geschichte des Staates seit seiner Gründung, Bonn

Wollfsohn M. - Grill T. (2016): Israel: Geschichte, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Berlin

IT - Autorenbeiträge

Die Autorenbeiträge dienen der Ergänzung der Thematik.

Netzwerk gegen Gewalt

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index:

Politische Bildung

Interkulturelle Kompetenz

Erwachsenenbildung

Iran

= Dokumentation =

|

Christsein in der Moderne 16  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Die Studie findet ihre Begründung am Interesse der Politischen Bildung, eine Förderung von Denk-, Handlungs- und Urteilsmöglichkeiten in der Fachdidaktik zu betrachten.

Am Beispiel der Antisemitismusproblematik und ihrer Aktualität in den Bemühungen der Bildungsbereiche der Schul- und Erwachsenenpädagogik wird eine Reflexivität besonders bevorzugt (vgl. MÜLLER 2021, 233-260).

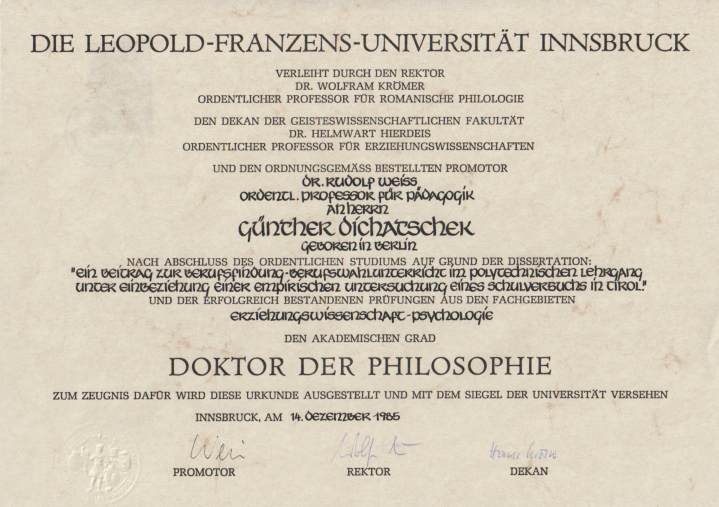

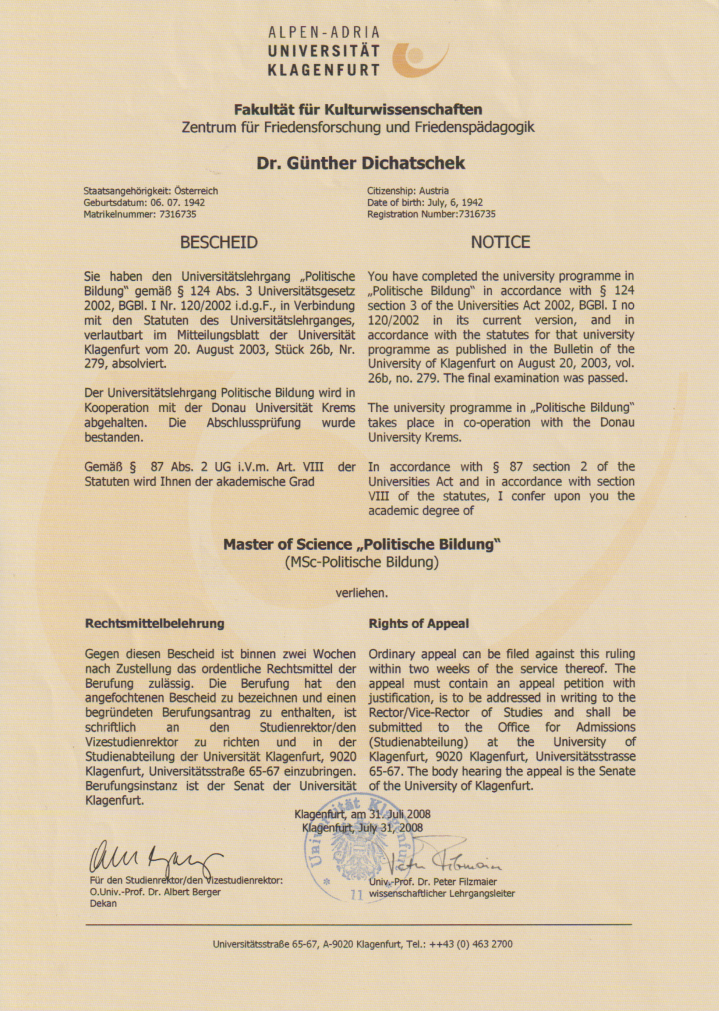

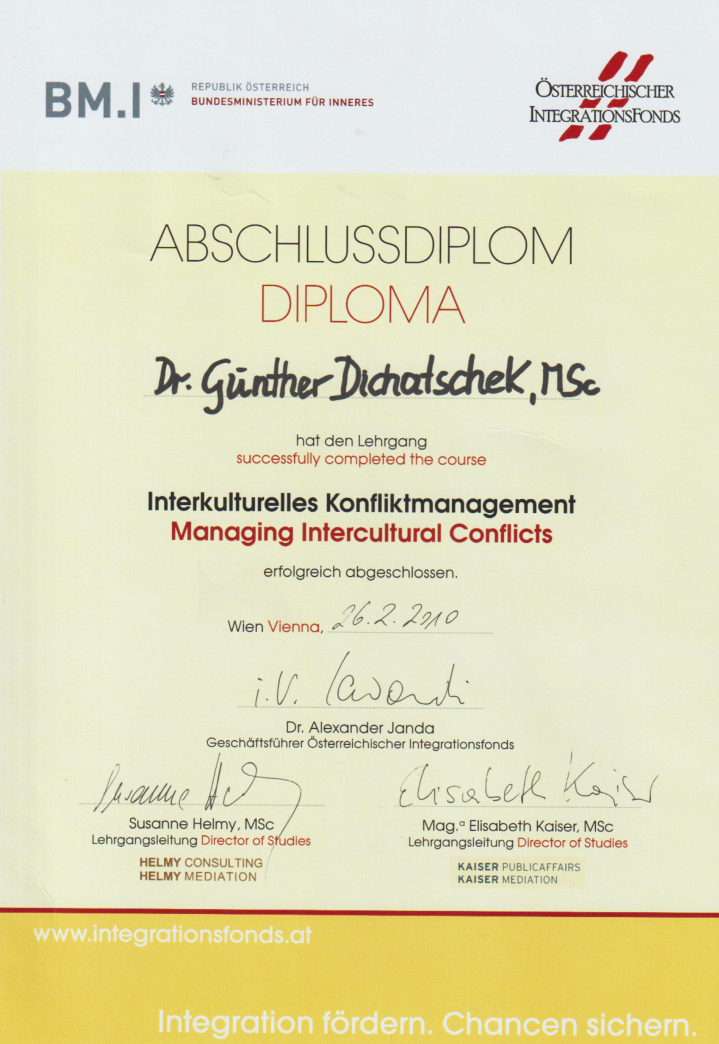

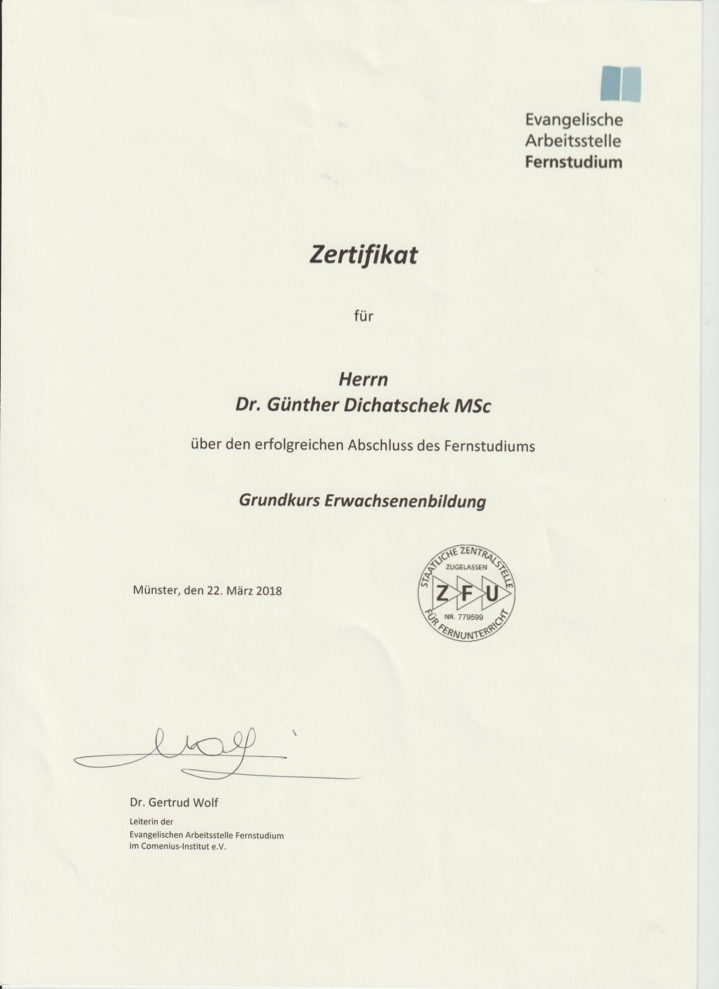

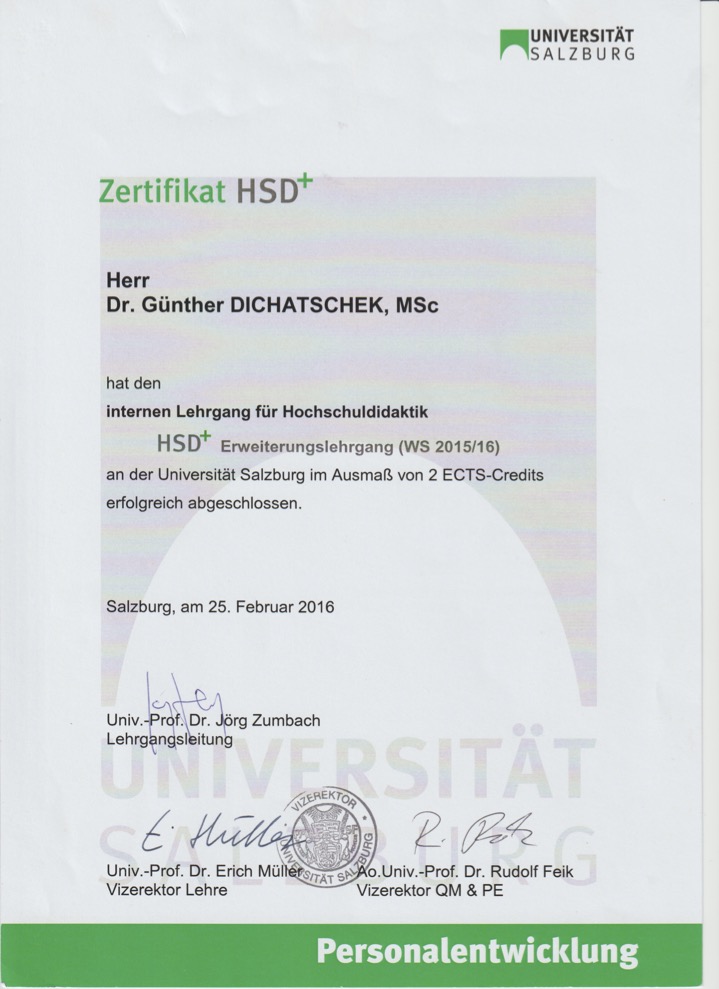

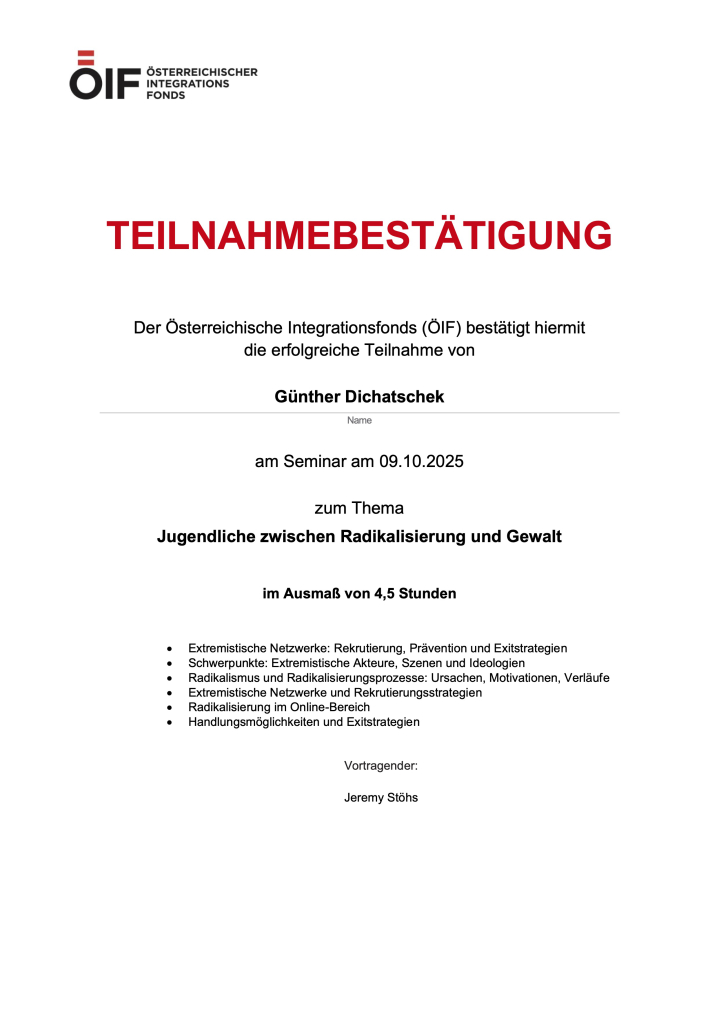

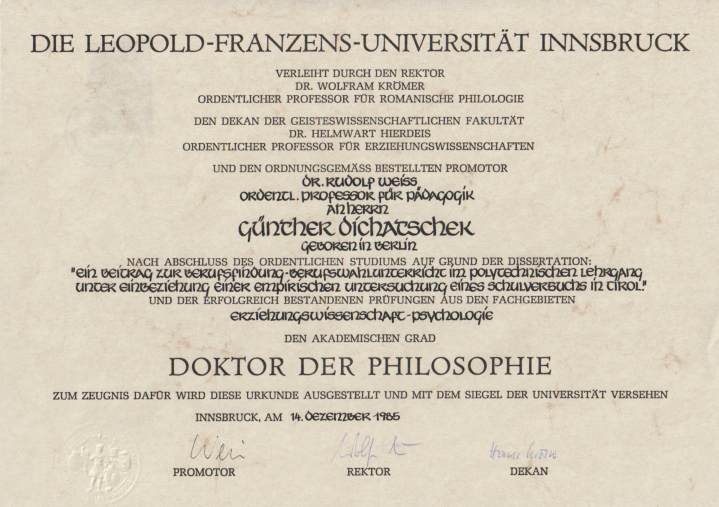

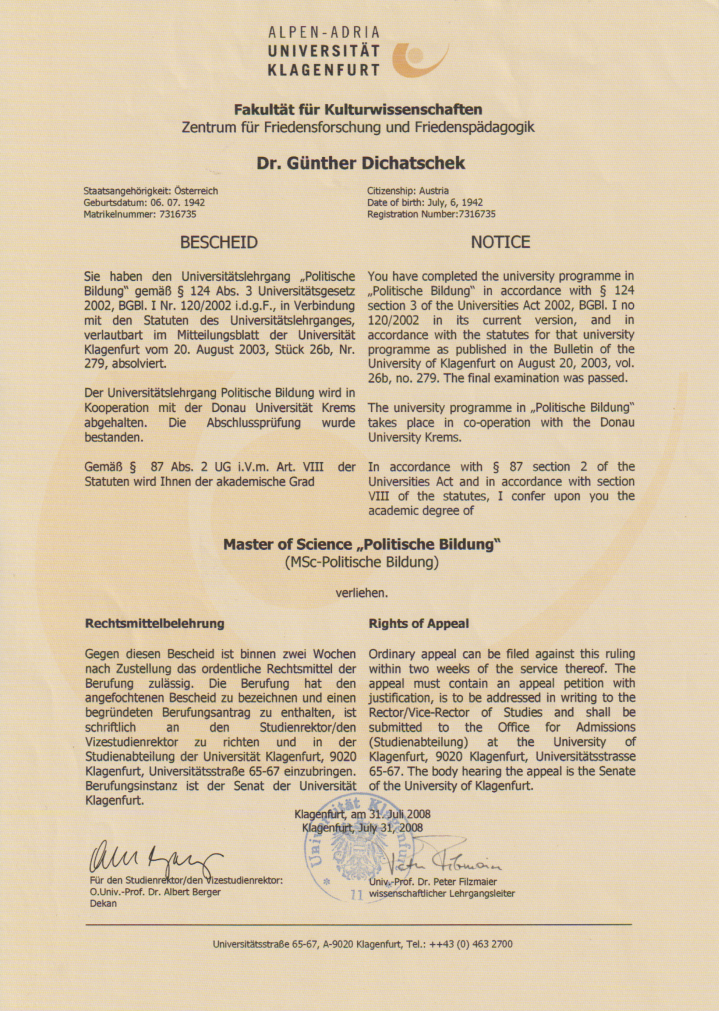

Ausgangspunkt sind die Absolvierung der Universitätslehrgänge Politische Bildung (2008) und Interkulturelle Kompetenz (2012) / Universität Salzburg, Absolvierung des Internen Lehrganges Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg (2016), Auseinandersetzung mit der Fachliteratur mit dem Schwerpunkt Politische Bildung und Vorarbeiten des Autors (vgl. DICHATSCHEK 2017a,b, 2018, 2019, 2020).

Zu erwähnen ist der Schwerpunkt einer Antisemitismusprävention ab 2017 in Österreich.

IT - Hinweise

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/euint/ep/antisemitismus.html (12.02.21) https://www.bmbwf.gv.at/Themen/euint/ep/antisemitismus.html (12.02.21)

https://religion.orf.at/stories/3209213/ (13.10.21) https://religion.orf.at/stories/3209213/ (13.10.21)

https://religion.orf.at/stories/3228445/ (16.1.2025) https://religion.orf.at/stories/3228445/ (16.1.2025)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article255114840/Studie-zu-Judenhass-Fast-die-Haelfte-der-Weltbevoelkerung-hat-judenfeindliche-Ansichten.html (16.1.2025) https://www.welt.de/politik/deutschland/article255114840/Studie-zu-Judenhass-Fast-die-Haelfte-der-Weltbevoelkerung-hat-judenfeindliche-Ansichten.html (16.1.2025)

TEIL I Zur Geschichte der Judenfeindlichkeit  |  |

Es wird einführend im Kontext einer Historischen Politischen Bildung auf die Geschichte der Judenfeindlichkeit und die Entwicklung zum "Antisemitismus" in Epochen verkürzt skizzenhaft eingegangen (vgl. ausführlich BRUMLIK 2020, 9 - 100).

1 Antike  |  |