|

Bildung in Europa

Aspekte einer EU - Bildungspolitik  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Wer sich mit Europa in der Aus- bzw. Fortbildung Lehrender/ Erwachsener in der Politischen Bildung und Menschenrechtsbildung beschäftigt, kommt nicht umhin, sich mit europäischen Bildungskonzepten, auseinanderzusetzen.

Das Projekt Europa kann von vielen Seiten bearbeitet werden. Der Autor hat sich für diese Dimension einer Betrachtung entschieden.

Impulse ergaben sich aus der fachlichen Auseinandersetzung mit den angeführten Themenbereichen, der Absolvierung der beiden Universitätslehrgänge Politische Bildung und Interkulturelle Kompetenz, aus der Beschäftigung mit der Fachliteratur, aus EU - Comenius - Projekten und einem ERASMUS - Lehrer - Betriebspraktikum mit Kontakten zu anderen Schulsystemen/ Vorberuflicher Bildung und dem notwendigen interdisziplinären Umgang in der Erwachsenenbildung/ -Erwachsenenpädagogik mit der Thematik, der das Bewusstsein für den Themenkomplex schärft.

Für die Politische Bildung ist Bildung in Form der Aus-, Fort- und Weiterbildung von besonderem Interesse im europäischen Kontext.

Soziale Prozesse, kulturelle Einstellungen und wirtschaftliche Entwicklungen spielen für die Umsetzung insbesondere der Ausbildung in Europa eine wesentliche Rolle. Solche Veränderungen von Bildung wirken erst nach Jahrzehnten, man denke nur an die Bildungsbemühungen bei benachteiligten Gruppen und bei Basisqualifikationen.

Aus diesem Verständnis heraus sind die Impulse der Europäischen Union und der OECD zu würdigen. Hier kann die zukünftige Entwicklung Europas abgelesen werden (vgl. MÜLLER - GANGL 2003, 23-62; OECD 1994 für Westeuropa).

Die Ausweitung des Bildungsangebots vollzog sich im genannten Zeitraum ungemein rasch und fand auf allen Ebenen statt (vgl. KAELBLE 2007, 386-394).

Zu nennen sind insbesondere die folgenden neun Entwicklungen.

1.1 Alphabetisierung  |  |

Alphabetisierung mit der Beseitigung des Analphabetismus in Süd- und Südosteuropa, besonders unter der älteren Generation und in ärmeren Regionen. Zum Rückgang trugen der Druck der Öffentlichkeit etwa auch der UNESCO, der Einfluss der nationalen Intellektuellen, der Regierungen und der Wirtschaft (vermehrter Maschinen- und Automationseinsatz) bei. Nicht zuletzt kam es zum Phänomen der Einwanderung von Analphabeten in Europa, wodurch unter den Kindern die Analphabetenrate zurückging.

1.2 Kindergärten  |  |

Kindergärten werden gerne bei Bildungsbemühungen übersehen. Nunmehr werden sie zunehmend ein fester Bestandteil. Frankreich gilt in Europa als Pionierland (vgl. in den siebziger Jahren den Anteil mit 80 Prozent, in Westdeutschland mit 50 Prozent). Mit Ende des 20. Jahrhunderts setzen sich die Bildungsbemühungen in den meisten europäischen Ländern in Form der Kindergärten oder Vorschulen durch. Die Türkei gilt als besondere Ausnahme mit dem Besuch einer winzigen Minderheit (vgl. UNESCO 1995, 356-357). Gründe für den Kindergartenbesuch sind die Veränderung von Erziehungsvorstellungen, die Erwerbstätigkeit von Müttern, die Begegnung mit Gleichaltrigen und der Außenwelt sowie die Professionalisierung der Kindergartenpädagogik. Alternativen zu den Kindergärten fehlen zunehmend (etwa das Netzwerk Erziehender neben den Eltern).

1.3 Sekundarschulen  |  |

Sekundarschulen erhalten vermehrt Bedeutung, allerdings sind sie in Europa unterschiedlich. Die Reifeprüfung blieb ein Vorrecht einer Minderheit bis in die fünfziger Jahre. In den sechziger Jahren wurde die Sekundarschule zur Normalschule. Um 2000 besuchte die Mehrheit Lernender diese Schulform. Anders als im übrigen Europa zeigen sich die Zahlen in der Türkei, wo erst in den achtziger Jahren eine Mehrheit der Buben und in den neunziger Jahren eine Minderheit der Mädchen die Sekundarschule besuchten (vgl. UNESCO 1995, 3-67).

Von Interesse ist der unterschiedliche Besuch von Mädchen in den siebziger Jahren, der höher liegt als bei Buben in Bulgarien, Ungarn, Finnland, Schweden, Großbritannien, Frankreich und Portugal. Mit der Reifeprüfung veränderten sich die Biographien und zukünftige Bildungsansprüche. Gründe für die Zunahme von Lernenden in Sekundarschulen sind der Wunsch nach Bildung, die Nachfrage nach Qualifikationen durch den Arbeitsmarkt und eine Änderung der Bildungspolitik. Durch den Konjunkturaufschwung in den fünfziger und sechziger Jahren stiegen die Realeinkommen wie nie zuvor, der Besuch dieser Schulform wurden nicht als wesentliche finanzielle Belastung gesehen.

Sinkende Geburtsraten verstärkten die Nachfrage, eine bessere Schulausbildung der Mädchen ergab sich konsequenterweise. Die vermehrte Bedeutung von Angestelltenberufen der Industrie, die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors und des Öffentlichen Dienstes sowie die Bedeutung von Landwirtschaft verlangten nach Qualifikationen. Ein Volksschulabschluss wurde zunehmend als zu gering angesehen (vgl. die Bedeutung der Aufbau -Volksschule in Österreich mit Fächern aus der Sekundarstufe I und damit der Möglichkeit des Besuchs der Sekundarstufe II in den siebziger Jahren).

1.4 Hochschulen  |  |

Hochschulen ermöglichten durch die Bildungsexpansion ab den sechziger Jahren eine Zunahme der Studentenzahlen. Damit erhielt ein "Studium" ein anderes Gewicht und wurde ein wichtiger Teil eines Lebensabschnittes (vgl. den Anstieg der Studierenden im europäischen Durchschnitt in den fünfziger Jahren von 4 Prozent auf 14 Prozent in den siebziger Jahren, auf 30 Prozent in den neunziger Jahren und über 45 Prozent 1995; vgl. KAELBLE 2007, 391-392). Gründe waren der Wirtschaftsboom der sechziger Jahre, die Nachfrage nach Qualifikationen, eine vermehrte staatliche Verwaltung, das Ansteigen des Bildungssektors, der "Sputnik - Schock" und die Debatten um Chancengleichheit.

Wenig diskutiert in der Öffentlichkeit veränderten sich europäische Bildungsqualifikationen von einer um 1950 noch vorhandenen Volksschulgesellschaft zu einer Gesellschaft von Universitäts- und Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen, "[...]die in den jungen Jahrgängen mindestens ebenso häufig waren wie ein halbes Jahrhundert zuvor die Industriearbeiter" (KAELBLE 2007, 394). Mit diesem Wandel an Bildungschancen öffnen sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Chancen für Gruppen, die um 1950 auf erhebliche Zugangsbarrieren stießen.

1.5 Frauen  |  |

Frauen erhielten nunmehr mit der Öffnung des Bildungssystems gleiche Bildungsmöglichkeiten ("Verwirklichung des gleichen Rechts auf Bildung"). Im europäischen Durchschnitt waren 1995 52 Prozent aller Studierenden Frauen (vgl. KAELBLE 2007, 395-396). Trotzdem drangen bzw. drängen Frauen in bestimmten technischen und naturwissenschaftlichen Studienrichtungen nur langsam vor (vgl. zur unveränderten Situation heute KRAIS 2014, 274-275). Nur zögernd wirkt sich die Gleichheit der Zugangschancen zum Studium auf die Zugangschancen zu akademischen Berufen aus. Gründe für die Öffnung sind die öffentliche Debatte um ein Frauenstudium, eine veränderte Lebensplanung der Frauen (Berufstätigkeit/lebenslange Beschäftigung) und akademische Karrieren. Das Frauenbild hat sich entscheidend geändert.

1.6 Soziale Unterschichten  |  |

Soziale Unterschichten erhielten in den Gruppen der Arbeiter, kleinen Landwirten und unteren Angestellten wesentlich verbesserte Chancen. Am Ende des 20. Jahrhunderts dürften nach groben Schätzungen in Europa ungefähr 10-13 Prozent dieser Gruppierung Studierende sein. Gründe sind die bessere wirtschaftliche Situation dieses Milieus, das Sinken der Milieubindung und die Änderung von Berufswahlvorstellungen, das bessere Angebot der Schulwahl in räumlicher Nähe und die öffentliche Debatte über das Studium und die Bildungspolitik (vgl. die immer noch spezifischen Bildungsbenachteiligungen von Arbeiterkindern und das neue Phänomen der Bildungsarmut - KRAIS 2014, 273).

1.7 Zuwandernde  |  |

Zuwandernde hatten am Ende des 20. Jahrhunderts schlechtere Bildungschancen als der Durchschnitt der Lernenden der einheimischen Bevölkerung. Bruchstückhaft lässt sich ein Abbau von Ungleichheiten hier erkennen. Die Analphabetenrate ist in der zweiten Generation gesunken, der Sekundarschulbesuch nahm zu und die Veränderung des Migrationsmilieus dürfte neben der Änderung der Schul- und Hochschulpolitik wesentlich gewesen sein (vgl. KAELBLE 2007, 398-399; KRAIS 2014, 273).

Von Interesse ist etwa die Unterschiedlichkeit in europäischen Ländern. In Frankreich zeigt sich etwa, dass türkische Zuwanderer ihre Bildungschancen und ihren Hochschulzugang doppelt so hoch waren als in den deutschsprachigen Ländern, weil die Ausbildung im früherem Alter einsetzt, die Schulwahl (Übertritte) später getroffen wird und die individuelle Unterstützung besser war (allerdings die Abbrecherquoten höher). Deutschsprachige Schulsysteme boten dagegen eine bessere Berufsausbildung einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt und weniger Arbeitslosigkeit (vgl. CRUL - VERMEULEN 2003, 965-968). Die Bildungspolitik in Europa veränderte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark (vgl. KAELBLE 2007, 400-402).

1.8 Bildungsreformen  |  |

Bildungsreformen in Großbritannien (UK) mit dem ""Education Act" (1944) mit der Einführung der "comprehensive school" (1950) und in der Folge in ganz Skandinavien waren kennzeichnend. Im östlichen Europa wurde die Schule zumeist verstaatlicht und grundlegend umgebaut. Marxismus - Leninismus und Russisch als Fremdsprache waren verpflichtend.

Eine zweite Epoche in den sechziger und siebziger Jahren wurde durch das Bildungswachstum und Chancengleichheit bestimmt. Kennzeichnend waren in einer Zeit des Wirtschaftsbooms die Verlängerung der Schulzeit, der Ausbau der Sekundarschulen und Hochschulen, die Errichtung von Ganztagsschulen in weiten Teilen Europas und vermehrte Lehrer- und Hochschullehrerstellen. Erziehungswissenschaft und Bildungssoziologie wurden als Studienfach wesentlich. Gefordert waren die Durchlässigkeit zwischen den Schulformen, die Reifeprüfung zugänglicher gestalten, Stipendienprogramme und eine flächendeckende Versorgung von Schulen. Konflikte entstanden um eine Modernisierung von Bildungssystemen und Partizipationsmöglichkeiten in Hochschulen.

In den siebziger und achtziger Jahren geriet die Bildungspolitik durch das Absinken des Wirtschaftswachstum in eine Krise. Gefordert waren nun Effizienz- und Finanzkontrolle.

In den neunziger Jahren kam es zu drei neuen Entwicklungen.

- Die Wirtschaftsentwicklung wurde stärker beachtet.

- Die Qualität der Ausbildung und kostengünstige Organisation nach Modellen von Unternehmen waren nunmehr Themen (vgl. die beginnenden Bemühungen um "Schulentwicklung"). Chancengleichheit wurde kaum diskutiert.

- Im östlichen Europa kam es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu einem aufgestauten Bildungsbedarf.

Europäische Debatten wiesen auf Ähnlichkeiten trotz Unterschiedlichkeiten und Besonderheiten in nationalen Staaten. Internationale Netzwerke erhielten Bedeutung. Die OECD, UNESCO und in der Folge die EU führten internationale Debatten.

Themen waren im Zeichen des Rückstandes des Westens ("Sputnik - Schock")

- die Einführung von Naturwissenschaften im Unterricht (Paradigmenwechsel von Geistes- zu Naturwissenschaften),

- eine stärkere Bildungsplanung,

- die Ungleichheit der Bildungschancen und Bildungsbenachteiligungen (Unterschichten, Frauen),

- die Qualität von Bildung, Unterricht und der Lehrenden,

- die Integration von Zuwandernden, Behinderten und sozial Benachteiligten und

- lebensbegleitendes Lernen, in der Folge mit der Finanzierung der Aus- und Fortbildung

Vermehrt bekam die Europäische Union mit ihren Bildungsprogrammen Bedeutung.

- Auslandsstudien in Form von Erasmus/ Sokrates - Programmen wurden verstärkt beworben.

- Europäische Forschungsprogramme zur Forschungsförderung mit Kontakten zu Forschungseinrichtungen wurden eingerichtet.

- Wechselseitige Anerkennung von Studien und eine Vereinheitlichung der Studienabschlüsse (BA und MA/"Bologna"-Prozess) wurden angestrebt.

- Gefördert und erleichtert wurden Mobilitätsmaßnahmen von Auslandsaufenthalten Lernender und Lehrender. Damit kam es zu einer Wertschätzung der Auslandsaus- und Fortbildung bzw. ausländischer Studien bzw. Abschlüssen.

Ohne Zweifel war/ ist Europa kein homogener Bildungsmarkt. Man geht davon aus, dass europäische Verschiedenheit (oft) mehr Innovationen zulässt als ein vereinheitlichtes Europa (vgl. KAELBLE 2007, 409).

1.9 Besonderheiten  |  |

Europäische Besonderheiten sind im Vergleich zu außereuropäischen Gesellschaften (beispielhaft USA und Japan)

- die staatliche Organisation. Folgerungen ergeben sich jeweils aus der national - staatlichen Haushaltspolitik.

- die europäischen Massenuniversitäten mit ihrer unpersönlichen Ausbildung, nachlassenden Qualität und zumeist Unterfinanzierung.

- die widersprüchliche Europäisierung von Bildung. Einerseits europäisierten sich zunehmend die Studierenden und ausländische europäische Studierende nahmen stark zu und andererseits fehlte ein europäischer Arbeitsmarkt für Lehrende.

- die Rolle Europas als kulturelle globale Drehscheibe am Ende des 20. Jahrhunderts. Europa war auch der größte Zeitungs- und Buchexporteur der Welt, das wichtigste Zentrum von Übersetzungen in andere Sprachen und der größte Tourismusmarkt sowie Magnet des globalen Kulturtourismus.

Literaturhinweise

Crul M. - Vermeulen H. (2003): The second Generation in Europe, in: International Migration review 37/2003, 965-968

Kaelble H. (2002): Zu einer europäischen Sozialgeschichte der Bildung, in: Caruso M. - Tenorth H.-E. (Hrsg.): Internationalisierung - Internationalisation. Semantik und Bildungssystem in vergleichender Perspektive, Frankfurt/ M., 249-268

Kaelble H. (2007): Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 618, Bonn

Krais B. (2014): Bildungssoziologie, in: Die DDS, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis, Heft 3/2014, 264-290

Müller W.- Gangl M. (Hrsg.) (2003): Transitions from Education to Work in Europe: the Integration of Youth into EU Labour Markets, Oxford

OECD (1994): Education 1960-1990. The OECD Perspective, Paris

UNESCO: Statistisches Jahrbuch 1995

2 EU - Bildungspolitik  |  |

Die Europäische Bildungspolitik, die systematische politische Beeinflussung der Institutionen, Inhalte und Prozesse innerhalb der Bildungssysteme durch die europäische Ebene, schaffte ihren Durchbruch Mitte der achtziger Jahre.

2.1 Verträge von Maastricht 1992 und Amsterdam 1997  |  |

Dies gelang etwa über die Einführung von Austauschprogrammen für Hochschulen (ERASMUS) und für die Berufsbildung (COMETT). Mit den Verträgen von Maastricht und Amsterdam bekam die EU klare Kompetenzen für ihre Aktivitäten in der allgemeinen und beruflichen Bildung, auch wenn dabei sämtliche Harmonisierungsversuche der nationalen Bildungssysteme unterbunden werden sollten.

IT - Hinweis

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/3/die-vertrage-von-maastricht-und-amsterdam (1.10.2004) https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/3/die-vertrage-von-maastricht-und-amsterdam (1.10.2004)

2.2 Vertrag von Lissabon 2009 - Lissabon - Strategie  |  |

Mit dem Vertrag von Lissabon (2009) wurde die EU darauf beschränkt, die Aktivitäten der Mitgliedstaaten zu unterstützen, zu koordinieren oder zu ergänzen (Art. 6 AEUV). Die EU - Aktivitäten umfassen inzwischen das gesamte Spektrum der Bildungspolitik – von der Vorschulbildung bis hin zum lebenslangen Lernen in Beruf und Freizeit.

Schwerpunkte der Bildungspolitik sind seit Ende der achtziger Jahre

- europäische Austauschprogramme,

- die Fremdsprachenförderung und

- die Stärkung der europäischen Dimension in der Bildung, d. h. die Verbreitung des Wissens über die EU und die europäischen Staaten.

Neuer Schwung kam durch die Lissabon - Strategie in die Bildungspolitik. Sie sollte einen wichtigen Beitrag zum Erreichen ihres Zieles leisten, bis 2010 die EU "zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt" zu machen. Hierzu verabschiedete die Gemeinschaft 2001 ein Zehnjahresprogramm, in dem klare Zielvorgaben (etwa sollten bis 2010 85 Prozent der Europäer einen Bildungsabschluss der Sekundarstufe II haben) und Indikatoren zur Messung des Erfolgs beschlossen wurden.

2.3 Leitideen  |  |

Wichtige Leitideen der Bildungspolitik sind das Lebenslange Lernen und der Aufbau von Wissensgesellschaften. Bei der Umsetzung der zahlreichen Aktionsprogramme und Initiativen wird die Europäische Kommission auf europäischer Ebene durch die Exekutivagentur EACEA unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit lenkte die EU durch sog. Europäische Jahre auf die Themen "Lebenslanges Lernen" (1996) und "Sprachen" (2001).

2.4 Hochschulraum  |  |

In der Erklärung von Bologna 1999 forderten die europäischen Bildungsminister einen Entschluss bis 2010, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochschulsysteme zu erhöhen.

Wichtige Elemente sind

• enge Austauschbeziehungen der Universitäten untereinander,

• vergleichbare Abschlüsse und

• gemeinsame Qualitätsstandards.

Die Europäische Kommission ergänzte diese Harmonisierungsbestrebungen durch die Idee eines europäischen Forschungsraums, der die Vernetzung der europäischen Forschungszentren und einschlägigen Gemeinschaftsprogramme verbessern soll.

2.5 Literaturhinweise Bildungspolitik  |  |

P. Becker (2012): Die Europäische Bildungspolitik – Europäisierung und Ökonomisierung eines jungen Politikfeldes, in: R. Hrbek u. a. (Hrsg.), Bildungspolitik in Föderalstaaten und der Europäischen Union: Does Federalism Matter?, Baden -Baden, 183 - 198

A. Felder A. (2019) Bildungspolitik, in: W. Weidenfeld/ Wessels W.(Hrsg.) : Jahrbuch der Europäischen Integration 2019, Baden - Baden 2019, 217 - 220

Wer in EU - Perspektiven über Schule sich äußert, sollte das Verhältnis zwischen Schule und Gesellschaft beleuchten und sich nicht in Detaildiskussionen über Schulprobleme verstricken.

Hartmut von HENTIG deutet etwa die strukturelle Krise der Schule mit der Aussage: "Das Missverhältnis von Aufwand und Erfolg, von Absicht und Ergebnis ist so groß und jetzt so offensichtlich, dass allenenthalben die Menschen bereit zu sein scheinen, 'Denkübungen' zu machen" (HENTIG 1993, 10 bzw. 1999).

3.2 Kritikpunkte  |  |

Hier wird expliziter und auffallend schärfer über eine Schulkrise in der Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft gesprochen, wobei elf Kritikpunkte angebracht werden.

Kritik 1: Auffallend sind Änderungen in der Schulorganisation (Österreich), die zerklüftete Schullandschaft in ihrer Dreigliedrigkeit (Deutschland) und Ähnlichkeiten in den Niederlanden.

Kritik 2: Das pädagogische Verhältnis stimmt nicht mehr. Die alten Leitbilder taugen nicht mehr, es kommt zu Gewalt in der Schule und einem Abbau der LehrerInnen - Autorität.

Kritik 3: An den Curricula wird bemängelt, dass der Sprachunterricht veraltet sei. Man fordert mehr Raum für politische, interkulturelle Erziehung und Friedenserziehung.

Kritik 4: Bildungssystem und Arbeitsmarkt sind nicht mehr aufeinander abgestimmt. Die Problematik der Basisqualifikationen zeigt sich an diesem Beispiel und anderen Inhalten deutlich. Unterschiedlich ist die Beurteilung von Unter- bzw. Überqualifikationen und Maturanten- und Akademikerschwemme. Selbstverständlich darf Bildung keine Ware werden.

Kritik 5: Der Erlebnisgesellschaft in ihrer Vielfalt der Möglichkeiten ist die pädagogische Krise gleichgültig.

Kritik 6: Bildungssysteme sind überbürokratisiert.

Kritik 7: Bildungssysteme zeigen deutlich die Kluft zwischen dem Alltagsleben und schulischem Lernen auf. Die Club of Rome - Studie "Zukunftschance Lernen" spricht bereits 1980 von dieser Kluft, die sich zunehmend vergrößert (vgl. DATTA 1994, 143-156).

Kritik 8: Wissen befindet sich heute in vielen Händen, Lernprozesse laufen aber nach altem Schema ab. Eine Vernetzung mit gesellschaftlichen Unternehmungen und Projekten fehlt. Auf derartige Konzepte ist Schule mit ihrer traditionellen LehrerInnen - Rolle noch nicht eingestellt.

Kritik 9: Nationale Bildungssysteme sind nicht auf den EU - Arbeitsmarkt eingestellt. LehrerInnen und DozentenInnen? sind kaum geschult, Lebensperspektiven ihrer Klientel - in Richtung künftiges Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftsleben - in pädagogischen Veranstaltungen und entsprechender Bildungsberatung umzusetzen.

Kritik 10: Anzeichen sprechen dafür, dass es zur Zweiteilung von Bildungssystemen in staatlich finanzierte und organisierte und neu strukturierte privat finanzierte Bildungssektoren kommt.

Kritik 11: Bildungssysteme sind kaum/ wenig auf Internationalisierung eingestellt (vgl. ADICK 1995, 157-180).

Erwachsenenbildung besteht aus einer Reihe von formalen und informellen Lernaktivitäten in der allgemeinen und beruflichen Bildung, die von Erwachsenen nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung absolviert werde

Für Erwachsenenbildung gibt es vielfältige Gründe.

- Verbesserung der Beschäftigungsaussichten

- Persönliche oder berufliche Entwicklung

- Erwerb übertragbarer Fähigkeiten wie kritisches Denken

Die Erwachsenenbildung fördert auch den sozialen Zusammenhalt und eine aktive Bürgerbeteiligung. Ferner stärkt sie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der europäischen Volkswirtschaften.

Die Erholung von der Corona - Pandemie und der digitale und der grüne Wandel haben die Art und Weise beschleunigt, in der wir leben, lernen und arbeiten. Die Menschen müssen ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen auf den neuesten Stand bringen, um die Lücke zwischen ihrer allgemeinen und beruflichen Bildung und den Anforderungen eines sich rasch wandelnden Arbeitsmarktes zu schließen.

Die Erwachsenenbildung wurde als Schwerpunktthema des europäischen Bildungsraums für 2021–2030 festgelegt.

Weitere Informationen findet man in der Entschließung des Rates zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung.

- Europäische Säule sozialer Rechte

- Das Recht auf allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen ist in der europäischen Säule sozialer Rechte verankert (Grundsatz 1).

Im Einklang mit dem Kernziel des Aktionsplans zur europäischen Säule sozialer Rechte sollten bis 2030 jährlich 60 Prozent aller Erwachsenen an Schulungen teilnehmen. Nach der Erstausbildung nehmen in Europa zu wenige Menschen am regelmäßigen Lernen teil.

Maßnahmen und Initiativen auf europäischer Ebene unterstützen nationale Einrichtungen und Einzelpersonen, um die Beteiligung Erwachsener an Lern- und Ausbildungsmaßnahmen zu erhöhen. Sie verbessern unser Verständnis dafür, wie auf Herausforderungen im Bereich der Erwachsenenbildung reagiert werden kann, und ermöglichen einen besseren Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen den Ländern.

Die Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz umfasst ehrgeizige Maßnahmen, die den Menschen helfen sollen, ihre Kompetenzen lebenslang weiterzuentwickeln.

Die Vorschläge für eine Empfehlung des Rates zu individuellen Lernkonten und für eine Empfehlung des Rates zu Microcredentials für lebenslanges Lernen und Beschäftigungsfähigkeit sind zwei der zwölf Leitinitiativen der Europäischen Kompetenzagenda.

Gemeinsam zielen die Vorschläge darauf ab, eine Kultur des lebenslangen Lernens zu fördern und das Lernen zugänglicher und wertvoller zu machen.

4.3 Europäische Kompetenzagenda  |  |

In einer Entschließung des Rates der Europäischen Union (EU) vom 29. November 2021 zu einer neuen europäischen Agenda für die Erwachsenenbildung wird hervorgehoben, dass die Beteiligung Erwachsener am formalen, nichtformalen und informellen Lernen erheblich erhöht werden muss.

Die neue europäische Agenda für die Erwachsenenbildung enthält eine Vision dafür, wie sich die Erwachsenenbildung in Europa bis 2030 in den folgenden fünf Schwerpunktbereichen entwickeln sollte.

- Governance der Erwachsenenbildung – mit starkem Fokus auf regierungsweite nationale Strategien und Partnerschaften

- Angebot und Nutzung von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens mit nachhaltiger Finanzierung

- Zugänglichkeit und Flexibilität – Anpassung an die Bedürfnisse Erwachsener

- Qualität, Gleichberechtigung, Inklusion und Erfolg in der Erwachsenenbildung – mit Fokus auf die berufliche Entwicklung des Personals in der Erwachsenenbildung

- Mobilität von Lernenden und Lehrenden, Qualitätssicherung und aktive Unterstützung benachteiligter Gruppen

- der grüne und der digitale Wandel und der damit verbundene Qualifikationsbedarf

4.4 Berufsberatung  |  |

Die Berufsberatung umfasst jene Dienste, die Menschen jeden Alters dabei helfen, ihre berufliche Laufbahn zu gestalten und für sie sinnvolle Bildungs-, Ausbildungs- und Berufswahlen zu treffen.

Sie hilft den Menschen, sich Gedanken über ihre Ambitionen, Interessen, Qualifikationen, Kompetenzen und Talente zu machen und herauszufinden, was sie im Leben und im Beruf erreichen möchten.

Die Europäische Kommission arbeitet mit dem Careers Net des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) zusammen, um die Berufsberatung in den Mitgliedstaaten zu fördern.

Eine Studie der Kommission mit dem Titel „Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“ (Politik und Praxis der lebensbegleitenden Berufsberatung in der EU: Trends, Herausforderungen und Chancen, 2020) zielt darauf ab, Menschen aller Altersgruppen in allen Laufbahnphasen bei der beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Angesichts der Pandemie, der steigenden Arbeitslosigkeit und der Notwendigkeit, durch Innovativität beschäftigungsfähig zu bleiben, sind ihre Empfehlungen aktueller denn je.

Im strategischen Rahmen des europäischen Bildungsraums wurde für 2021 – 2025 eine neue Arbeitsgruppe aus Sachverständigen der Mitgliedstaaten im Bereich Erwachsenenbildung eingerichtet. Die Arbeitsgruppe wird die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Vision der EU für einen europäischen Bildungsraum und der in den folgenden Dokumenten enthaltenen Ziele, Prioritäten und Grundsätze unterstützen.

- Europäische Kompetenzagenda

- Aktionsplan zur Europäischen Säule sozialer Rechte

- Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung

- Empfehlung des Rates für Weiterbildungspfade: Neue Chancen für Erwachsene und Entschließung des Rates zur Erwachsenenbildung

Das Netz der nationalen Koordinatoren fördert die Erwachsenenbildung in seinem jeweiligen EU - Land, bietet politische Beratung und Unterstützung sowie sammelt und verbreitet bewährte Verfahren gegenüber den nationalen Behörden.

4.7 Europäischer Qualifikationsrahmen  |  |

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) ist ein gemeinsamer europäischer Referenzrahmen, dessen Ziel es ist, Qualifikationen in verschiedenen Ländern und Systemen lesbarer und verständlicher zu machen. Der EQR deckt Qualifikationen auf allen Ebenen und in allen Teilsystemen der allgemeinen und beruflichen Bildung ab und bietet einen umfassenden Überblick über Qualifikationen in den 41 europäischen Ländern, die derzeit an seiner Umsetzung beteiligt sind.

In enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission leistet das Cedefop analytische und koordinierte Unterstützung bei der Umsetzung des EQR und führt eine Reihe vergleichender Studien und Analysen zu Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rahmens auf EU-, nationaler und sektoraler Ebene durch.

Kernstück des EQR sind seine acht Referenzniveaus, die in Bezug auf Lernergebnisse definiert sind, d. h. Wissen, Fähigkeiten und Eigenverantwortung. Lernergebnisse drücken aus, was Menschen am Ende eines Lernprozesses wissen, verstehen und tun können. Die Länder entwickeln nationale Qualifikationsrahmen (NQR) zur Umsetzung des EQR.

Hauptziel des EQR ist es, Qualifikationen länder- und systemübergreifend lesbarer und verständlicher zu machen, um ihre Anerkennung zu unterstützen. Dies ist wichtig, um die grenzüberschreitende Mobilität von Lernenden und Arbeitnehmern sowie das lebenslange Lernen in ganz Europa zu unterstützen. Das Online - Tool des nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) des Cedefop ermöglicht es, Informationen über NQR zu vergleichen und für diejenigen Länder, die ihr Referenzierungsverfahren auf den EQR abgeschlossen haben, ihre Qualifikationstypen zu vergleichen. Die Europass - Plattform ermöglicht die Suche nach Qualifikationen, die Teil der Datenbanken der nationalen Qualifikationsrahmen sind.

Seit Beginn der ersten Arbeiten im Jahr 2004 hat das Cedefop ( Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung ist eine Agentur der Europäischen Union und Referenzzentrum der EU für Fragen der Berufsbildung) bei allen Tätigkeiten des EQR eine Schlüsselrolle gespielt. Es hat eine Reihe vergleichender Studien und Analysen zu Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rahmens auf EU-, nationaler und sektoraler Ebene durchgeführt. Es arbeitet eng mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten zusammen und unterstützt die EQR - Beratergruppe - das wichtigste Gremium auf europäischer Ebene, das für Kohärenz und Transparenz bei der Verknüpfung der nationalen Qualifikationssysteme mit dem EQR zuständig ist (Referenzierungsverfahren) - fachlich und analytisch.

Die Umsetzung des EQR stützte sich auf die Empfehlung zum Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, die das Europäische Parlament und der Rat 2008 angenommen hatten.

Angesichts des Erfolgs bei der Umsetzung der Empfehlung von 2008 wurde 2017 eine überarbeitete und verstärkte Empfehlung zum EQR angenommen. Mit dieser überarbeiteten Empfehlung soll die Kontinuität und Weiterentwicklung des EQR sichergestellt werden.

Der EQR war der Katalysator für die Entwicklung umfassender nationaler Qualifikationsrahmen auf der Grundlage von Lernergebnissen. Alle dem EQR verpflichteten Länder halten solche nationalen Rahmen für notwendig, um ihre Qualifikationen sektor- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.

Bis Januar 2024 hatten 36 Länder ihre nationalen Qualifikationsrahmen formell mit dem EQR verknüpft („referenziert“): Albanien, Belgien (Flandern und Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Türkei, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. Die übrigen Länder werden voraussichtlich 2024/25 folgen, was bedeutet, dass die erste Stufe der EQR - Referenzierung fast abgeschlossen ist.

Um die Bedeutung dieses Prozesses und die Notwendigkeit aktueller Informationen hervorzuheben, haben zehn Länder eine aktualisierte Fassung ihres Schiedsrichterberichts vorgelegt: Belgien (fl), Dänemark, Estland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta und die Niederlande. Vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU legten das Vereinigte Königreich - England und Nordirland, das Vereinigte Königreich - Schottland und das Vereinigte Königreich - Wales auch aktualisierte Referenzberichte zum EQR vor.

Der EQR war eine Inspirationsquelle für die Entwicklung nationaler und regionaler Qualifikationsrahmen auf der ganzen Welt. Immer mehr Länder und Regionen suchen nach engeren Verbindungen zwischen ihrem Qualifikationsrahmen und dem EQR.

EPALE/ "Elektronische Plattform für Erwachsenenbildung in Europa" ist eine europäische, mehrsprachige, offene Community für Fachkräfte aus dem Bereich der Erwachsenenbildung, darunter Lehrkräfte und Ausbilder/innen, anleitendes und unterstützendes Personal, Forscher/innen und Wissenschaftler/innen sowie Politiker/innen.

EPALE wird durch das Programm Erasmus+ finanziert und ist Teil der Strategie der Europäischen Union, mehr und bessere Lernangebote für alle Erwachsenen zu fördern.

5.1 Europäische Plattform  |  |

EPALE trägt hierzu bei, indem es Berufe im Bereich der Erwachsenenbildung unterstützt und festigt. Die Plattform ermöglicht Fachkräften dieses Bereichs, untereinander Kontakte zu knüpfen und von Kollegen aus ganz Europa zu lernen – durch Blog - Beiträge, Foren, das Tool zur Projektpartnersuche sowie reale Treffen.

EPALE bietet einen Schatz aus zuverlässigen Informationen, die für Fachkräfte der Erwachsenenbildung von Interesse sind. Mit der Zeit sollte ein immer größerer Teil dieser Inhalte von den Mitgliedern selbst bereitgestellt werden.

Auch das redaktionelle Konzept von EPALE konzentriert sich auf die Community der Erwachsenenbildung. Alle Nutzerinnen und Nutzer sollen sich auf der Plattform willkommen fühlen und sich auf die Informationen verlassen können.

Eine zentrale Koordinierungsstelle organisiert das Tagesgeschäft für EPALE. Sie wird von 37 nationalen Koordinierungsstellen in ganz Europa unterstützt. Es ist uns wichtig, Sie in die fortwährende Entwicklung von EPALE mit einzubeziehen, damit die Plattform den Erwartungen entspricht und das vermittelt, was man benötigt, um über die Entwicklungen im Bereich Erwachsenenbildung in Europa auf dem Laufenden zu bleiben.

EPALE wird im Rahmen des Erasmus+ Programms über die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur finanziert.

5.2 Kontakt zur Generaldirektion EAC  |  |

eac-epale@ec.europa.eu oder per Post >

European Commission

DG Education, Youth, Sport and Culture

EACEA A2 - Erasmus+: Platforms, Skills and Innovation

Office SPA2 03/100

Avenue du Bourget 1

BE - 1049 Brussels/ Belgium

IT - Hinweis

https://epale.ec.europa.eu/de https://epale.ec.europa.eu/de

5.3 EPALE - Netzwerk gegen Gewalt - Netzwerk zur Bildung  |  |

Das Netzwerk wurde 2004 begründet, zunächst um sich der Thematik der Prävention von Gewalt zu widmen. In der Folge erweiterte sich der Themenbereich durch Lehraufträge und sich daraus ergebenden Fachgebieten. Eine Reihe von Themen zur Erwachsenen- und Weiterbildung ergaben sich aus dem Besuch der „Weiterbildungsakademie Österreich“ bzw. der stv. Leitung des Evangelischen Bildungswerks Tirol (2004-2009) und der Lehrtätigkeit an der Volkshochschule Zell/See (ab 2011).

Durch Kurse an der Personalentwicklung der Universität Wien wurde der Kontext zur Weiterbildung gebildet (Lehrveranstaltung Vorberufliche Bildung/ Uni Wien, Didaktik der Politischen Bildung/ Uni Salzburg). Die Website ist ein WikiWeb, an dem sich jede/r beteiligen kann.

"Allgemeine Erwachsenenbildung" kämpft mit wenig Interesse, wenngleich die Notwendigkeit interkultureller und politischer Bildung vorhanden ist. Ebenso notwendig ist die Aus- und Fortbildung Lehrender in der Erwachsenenbildung.

www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erwachsenenbildung, Interkulturelle Kompetenz, Lernkulturen in der Erwachsenenbildung, Vorberufliche Bildung in Österreich, Politische Bildung, Diakonisches Lernen und Lehren

Autor

Dr. Günther Dichatschek MSc - stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Tirol, Kursleiter/Lehrender an den Volkshochschulen des Landes Salzburg in Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg

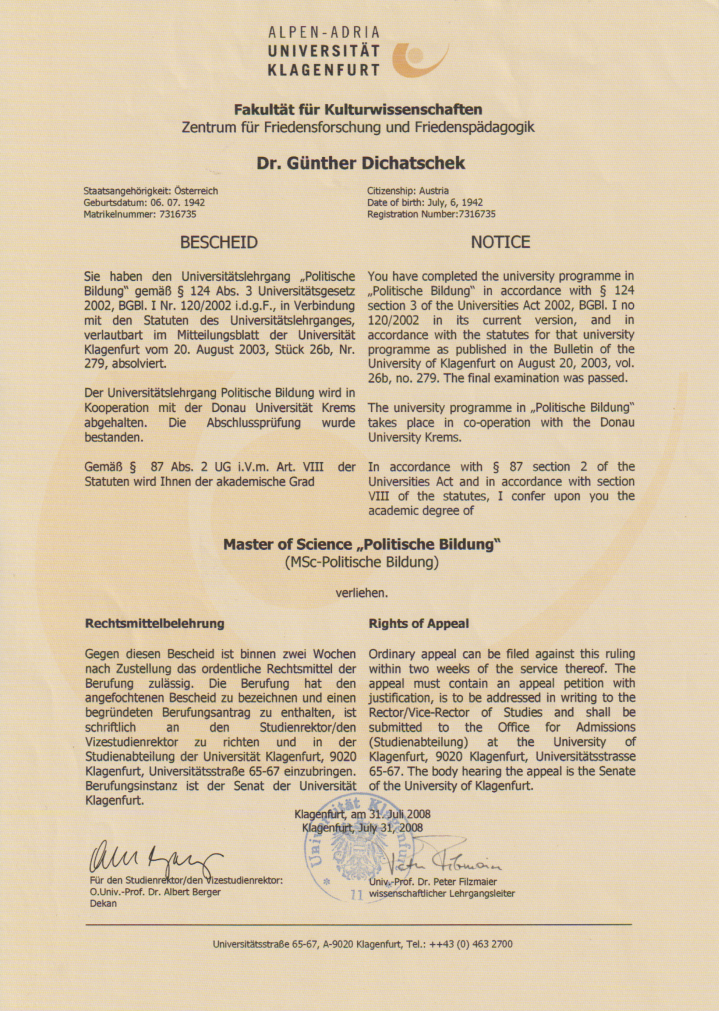

Lehrbeauftragter im Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt/ Didaktik der Politischen Bildung - Absolvent der Universitätslehrgänge Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt(2008) und Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg (2012), der Weiterbildungsakademie Österreich (2010), des Internen Lehrgangs für Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg (2016), des Fernstudiums Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut Münster (2018)

Quelle:

"E - Plattform für Erwachsenenbildung in Europa"/ EPALE > vgl.  https://ec.europa.eu/epale/de/resource-centre/content/netzwerk-gegen-gewalt https://ec.europa.eu/epale/de/resource-centre/content/netzwerk-gegen-gewalt

EPALE >  https://epale.ec.europa.eu/de/node/152088 https://epale.ec.europa.eu/de/node/152088

IT - Hinweis

http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?NetzwerkGegenGewalt (2.10.2024) http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?NetzwerkGegenGewalt (2.10.2024)

Die Auswahl und Anordnung der Themen beruhen auf persönlicher beruflicher Sozialisation und stellen persönliche Schwerpunktbildungen und Interessenslagen dar.

Basis der Beiträge und des Erkenntnisstandes ist die Literatur der Erziehungswissenschaft, Organisationsentwicklung ("Organisation und Pädagogik"), Politischen Bildung, Vorberuflichen Bildung, Altersbildung und Evangelischen Erwachsenenbildung/ EEB sowie interdisziplinärer Ansätze, exemplarisch vom Autor in Vorberuflicher-und Politischer Bildung sowie EEB mit eigenen Arbeiten ausgeführt.

Einrichtungen und Organisation der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung/ EB - WB müssen in einer sich ständig ändernden Gesellschaft bestehen können, um Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durchführen zu können. Dies bedeutet eine zunehmende nationale (A) und internationale Bedeutung (EU) des quartären Bildungssektors.

Elemente erwachsenenpädagogischer Lehre werden auch im universitären Bereich von Lehrenden verwendet. Die Diskussion - insbesondere unter der Prämisse eines "lebensbegleitenden Lernens" - wird hochschuldidaktisch unterschiedlich geführt.

Differenziert ist das Segment Weiterbildung und des Widerstandes gegen Bildung zu sehen.

6.1 Einleitende Bemerkungen  |  |

EB/ WB stellt Theorie und Praxis vor besondere und andere Herausforderungen.

1 Die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden/ Studierenden ist eine Beziehung zwischen Mündigen (vgl. FLEIGE 2011, 65; KRÄMER - KUNZE - KUYPERS 2013, 195-203). Es gibt keine Erziehung, die Adressaten/innen sind Teilnehmer/innen (vgl. SCHRÖER 2004, 9).

2 Zudem gibt es den Unterschied zur schulischen Bildung in der Teilnehmerorientierung im Lehren und Lernen, Erwerb von Wissen ohne Belehrung und der Programmplanung, um das Bildungssystem und die Landeskultur (vgl. MEUELER 2009, 985-986; FLEIGE 2011, 11-12, 64).

3 Es geht um Bildung, Qualifikationen und Erwerb von Kompetenzen. Zu bedenken ist neben einer nationalen auch die internationale (EU-) Perspektive der EB (vgl. LENZ 1998, 329-342; NUISS L- LATTKE - PÄTZOLD 2010, ARNOLD - NUISSL -ROHS 2017).

4 Die Organisation von EB/ WB ist pluralistisch, es geht um ein Bestehen auf dem Bildungsmarkt (vgl. SCHRÖER 2004, 23). Den gesetzlichen Rahmen regelt der Staat (vgl. dazu die Überlegungen zur Weiterbildung als "gouvernementale Machtpraktik" bei NOLDA 2008, 64-66).

Konfessionsgebundene EB/ WB hat eine andere Aufgabenstellung (vgl. DICHATSCHEK 2005, 126; SCHRÖDER 2012, 503-505):

1 Theologie erfordert Verkündigung/ Mission,

2 Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft fordert Mündigkeit und

3 Organisationsentwicklung fordert Konkurrenz.

In dem interdisziplinären Fachbereich des Bildungsmanagements von Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft (EB) und Betriebswirtschaft/ Organisationsentwicklung bzw. Theologie bei konfessioneller EB geht es um

1 Herausforderungen der jeweiligen Situation (Situationsanalyse),

2 die Darstellung veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (Gesellschaftsanalyse),

3 den sich ändernden Wirtschaftsrahmen (Wirtschaftsanalyse) und

4 um Ziele und Zielkonflikte im angesprochenen Verhältnis der Fachbereiche (Lernzielanalyse).

Gefordert ist demnach

1 eine theoretische Abklärung der klassischen und modernen Theorien der Organisation und der Veränderungen auf ihre Brauchbarkeit hin,

2 die Besonderheit einer Bildungsorganisation im quartären Bereich mit ihren spezifischen Merkmalen und

3 Ergebnisse, die zu pragmatischen Entwicklungsperspektiven führen.

In Lehre - Gruppenführung - Training geht es um Bereiche der EB/ WB in der Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft (Lehren und Trainieren in der Fort- und Weiterbildung) im Rahmen des von der EU geforderten "lebensbegleitenden Lernens" in Form der Allgemeinen, Beruflichen EB und Betrieblichen Weiterbildung (vgl. NOLDA 2008, 56, 104; ARNOLD -NUISSL - ROHS 2017, 120-121). Damit sind komplexe Fragen im quartären Bildungssektor für Lehrende und Lernende gestellt.

Im Studium geht es im tertiären Bildungsbereich um eine Hinführung und in der Folge Spezialisierung wissenschaftlichen Denkens mit einer ausgesuchten Zielgruppe mit gesetzlicher Studienberechtigung nach einem intern - kodifizierten Studienplan, hochschuldidaktischen und fachdidaktischen Grundsätzen. Zentral ist die Förderung des Verständnisses für wissenschaftliche Forschungsarbeit. Ausgangspunkt ist die Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis des Studiengegenstandes (VO, SE, PS und Praktikum). Ziel ist ein akademischer Studienabschluss mit einem Vorrat an Wissensbeständen und einer Stärkung wissenschaftlicher Weiterbildung (vgl. KRÄMER - KUNZE - KUYPERS 2013, 202-203; WAHL 2020, 173-197).

6. 2 EB/ WB im nationalen Bereich  |  |

EB/ WB ist mit der Allgemeinen EB mit den Volkshochschulen/ VHS, der ARGE Bildungshäuser, dem Büchereiverband und dem Ring Österreichischer Bildungswerke (mit den konfessionsgebundenen Bildungswerken) sowie der Beruflichen EB mit den großen Bildungsträgern der Sozialpartner wie dem Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, dem Ländlichen Fortbildungsinstitut/LFI, dem Wirtschaftsförderungsinstitut/ WIFI und dem Berufsförderungsinstitut/ bfi sowie seinen Bildungsinstitutionen - dem "Bundesinstitut für EB" und der "Weiterbildungsakademie Österreich" - Bestandteil des quartären Bildungssektors (vgl. dazu die verschiedenen Institutionen und Lernorte sowie den Lernort Betrieb bei NOLDA 2008, 104, 109-110; FLEIGE 2011, 53; SCHÄFTER 2007, 355).

Nach ZEUNER (2010) ist es Aufgabe einer EB in einer Demokratie, sachliches Verständnis der Wirklichkeit und wachsame Kritik zu bilden. Verantwortung und Kritik sollen vorgelebt werden. Eine Demokratie lebt aus dem wachsamen Mut ihrer Bürger, aus der Bereitschaft zur Opposition, zur Alternative (vgl. ZEUNER 2010, 59; BORONSKI 1986, 64).

Damit wurde die Hauptaufgabe der EB in einer alltags- und lebensorientierenden und Politischen Bildung gesehen. Erst mit dem Eintritt in die Europäische Union hat sich die Zielsetzung mit einer beruflichen Qualifikation wesentlich erweitert, die politisch-ökonomische Dimension bleibt aktuell.

Mit der theoretischen Diskussion der EB ist die Entwicklung eines spezifischen professionellen Bewusstseins und Handelns der in der Praxis tätigen Personen notwendig. Die verschiedenen Handlungsfelder, die unterschiedliche berufliche Primärsozialisation und die verschiedenen Arbeits- und Beschäftigungsformen erschweren bisher ein theoretisch begründetes professionelles Selbstverständnis und Handeln (vgl. ZEUNER 2010, 62).

Von Interesse sind daher die Bemühungen der Universitäten Graz und Klagenfurt sowie des Bundesinstituts für EB um eine Erwachsenenpädagogik/ -bildung. Der Universitätslehrgang Erwachsenenbildung - Weiterbildung der Universität Klagenfurt bzw. des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung Strobl war beispielhaft. Der Aufgabenbereich erwachsenenpädagogischer Kompetenzerfassung und Qualifikation der Weiterbildungsakademie Österreich/wba ist europaweit vorbildlich.

Im Rahmen der Evangelischen EB/ EEB gibt es neben den Bildungswerken/ EBW und der "Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Bildungswerke/ AEBW" auch "Evangelische Akademien/ EAK". Ihre Aufgaben sind unterschiedlich.

1 EBW vermitteln neben einem theologischen Basiswissen Alltags- und Lebensorientierung, Kulturarbeit, Politische Bildung und zunehmend Interkulturelle Bildung.

2 EAK verstehen sich als Orte des gesellschaftlichen Diskurses im christlichen Kontext.

3 Die AEBW ist der Dachverband der evangelischen erwachsenenpädagogischen Bildungsinstitutionen mit Ziel einer Verbindung zu staatlichen Institutionen, der Allgemeinen Erwachsenenbildung und zur kirchlichen Institution.

Seit den siebziger Jahren gibt es zwei fundamentale gesellschaftliche Neuerungen mit einer gesamtgesellschaftlichen Bildungsverantwortung,

- zum einen eine weltanschauliche Offenheit und

- zum anderen eine Orientierung an der Lebenswelt/ Beruflichkeit der Adressaten.

Zunehmend wird der Bereich der Beruflichen EB forciert, wobei Änderungen auf dem Arbeitsmarkt, die Nachfrage nach Qualifikationen und einem Weiterbildungsangebot eine Rolle spielen (vgl. NOLDA 2008, 33 und 48). In der Folge kommt es zur Einbeziehung von Qualifikationslernen und Weiterbildung/ Höherqualifizierung mit beruflichen, politischen und lebensweltorientierten Bildungsaspekten, das sich in Berufs- und Persönlichkeitsbildung mit Qualifikationen und Kompetenzen (Personalkompetenz/ Selbst-, Fach- und Methodenkompetenz, Sozial- und Handlungskompetenz) darstellt(vgl. HEYSE - ERPENBECK 2009).

NEGT unterscheidet aus kritischer Perspektive eher bildende Aspekte der EB mit alternativen Kompetenzen/ "gesellschaftliche Schlüsselqualifikationen" wie Identitätskompetenz, ökologische -, technologische -, historische -, Gerechtigkeitskompetenz und ökonomische Kompetenz (vgl. NEGT 1991, 11-15 und 1997, 227; LENZ 1999, 72).

EB/ WB benötigt demnach heute

1 Professionalisierungsprozesse und Weiterbildungsmaßnahmen des Weiterbildungspersonals (vgl. NUISSL - LATTKE - PÄTZOLD 2010, 86-93; ARNOLD - NUISSL - ROHS 2017, 179-244),

2 Profitbildung des Programmangebots und Kenntnisse von Betriebswirtschaft (vgl. BUSSE VON COLBE - COENENBERG - KAJÜTER - LINNHOFF - PELLENS 2011) sowie

3 Verbesserung der Ressourcennutzung mit Qualitätssicherung durch Kooperationen in Form von Erfahrungsaustausch, gemeinsames Marketing, Berücksichtigung der Anforderungen und Wünsche der Gesellschaft und des Trägers, der freien Mitarbeiter/innen und der Adressaten (vgl. NOLDA 2008, 117-118).

6.3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen  |  |

Zu den zentralen Veränderungen der demokratischen Gesellschaft gehört die Veränderung der Arbeitsgesellschaft:

1 Die Bedeutung immaterieller Arbeit wächst. Freiwilligkeit gewinnt an Bedeutung und ist insbesondere im Sozial-, Sport- und Kulturbereich nicht wegzudenken.

2 Die subjektiven Interessen der Arbeitenden gewinnen an Bedeutung.

3 Die Arbeitsverhältnisse werden zunehmend dereguliert, damit die Arbeitskräfte flexibler eingesetzt werden (können).

4 Die klassische Form der Berufstätigkeit löst sich auf, die Bedeutung beruflicher Orientierung i.w.S. nimmt zu. SCHMIDT (2000) fasst diese Entwicklung mit der Formel zusammen: vom Produkt zum Projekt > von der Erledigung zum Erfolg > vom Schweiß zum Adrenalin (vgl. SCHMIDT 2000, 59; SCHRÖER 2004, 23).

Die bisherigen Formen von Arbeit - fixer Arbeitsplatz, Arbeitszeitregelungen, Sozialansprüche, Tariflöhne - verändern sich zu anderen Formen wie Telearbeit, mobiler Arbeitsplatz und virtuelle Büros und damit zu einer verschärften Ökonomisierung mit einer Reihe von wirtschaftlichen und sozialen Unsicherheiten. Es ist davon auszugehen, dass künftige Arbeitnehmer/innen voraussichtlich mehrere Arbeitstätigkeiten in mehreren Berufen auszuüben haben(Berufsausbildung > Startberuf > Folgeberufe > ggf. Umschulungen bzw. Folge- und Weiterbildungsmaßnahmen, geänderte Arbeits- und Berufsbedingungen). Arbeitsunterbrechungen - bei Frauen im hohen Ausmaß bereits lange schon eine gesellschaftliche Realität - werden keine Ausnahme sein(vgl. SCHMIDT 2000, 60; SCHRÖER 2004, 23; BEINKE 2006, 11-16; NOLDA 2008, 32-34). Freiwilligenarbeit und soziales Engagement mit Anerkennung werden zunehmend von Bedeutung werden. Der Wert des generationenübergreifenden Engagements mit Hilfsbereitschaft steigt(vgl. OPASCHOWSKI 2006a, 84-107).

Dies hat auf EB/ WB - Einrichtungen Konsequenzen.

1 Zunächst wird ihre Rolle aufgewertet, weil Bildungsmaßnahmen in Form lebensbegleitendem Lernen künftig verstärkt notwendig sein werden. Dieses Lernen soll, so die EU - Forderung, für unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten fit halten, also in verlängerter erwerbsarbeitszeitfreier Zeit auf neue Beschäftigungsfelder vorbereiten (vgl. NOLDA 2008, 12-14). Dies hat für die Allgemeine EB zunächst kaum Konsequenzen.

2 Bildung wird als Dienstleistung auf einem "Bildungsmarkt" verstanden. Ökonomische, inhaltliche und methodische Konkurrenzsituationen sind vorhanden.

3 Gefragt und gefordert ist durch die Pluralisierung der Arbeitsformen und Berufsbilder, Individualisierung von Arbeitsbedingungen und geringe Halbwertzeiten berufsspezifischen Wissens eine berufliche Grundbildung.

4 Bildungseinrichtungen verändern sich durch neue Arbeitsmodelle sowie flexible Lernstile und Lernformen.

Nach TIETGENS/ WEINBERG (1971) lernt man, was etwas ist, aber nicht, was es bedeutet (TIETGENS - WEINBERG 1971, 86).

KOLB (1984, 77) geht im ""experiential learning" vom

1 divergierendem Stil (Betrachtung konkreter Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln/konkrete Erfahrung - reflektierendes Beobachten),

2 konvergierendem Stil (Lösen von Problemen und praktische Umsetzung/ abstrakte Begriffsbildung - aktives Experimentieren) und

3 assimilierendem Stil (Entwicklung theoretischer Modelle/abstrakte Begriffsbildung - reflektierende Beobachtung) und akkomodierendem Stil (Handeln und Umsetzen von Plänen/Bereitschaft neuer Erfahrungen) aus.

Neben diesen Kennzeichen und Notwendigkeiten stellt sich das Problem der Qualitätssicherung (Qualitätsmanagement) (vgl. NOLDA 2008, 108).

1 Anzustreben ist im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der Anbieter in der EB/ WB eine Zertifizierungsmöglichkeit.

2 Probleme bestehen ebenso in den Kompetenzanforderungen, den Tätigkeitsprofilen der Erwachsenenbildner mit unklaren Qualifikationsvoraussetzungen - man denke etwa an die Bezeichnungen Dozent, Coachs, Trainer/innen, Unternehmensberater/innen, Lehrer/innen, Berater/innen und Kursleiter/innen - und den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen beim Personal(vgl. BEER - CREMER - MASSING 1999, 289-323; WITTPOTH 2006, 175-196; NOLDA 2008, 113; ZEUNER 2013, 82 bzw. 85-87; ARNOLD-NUISSL-ROHS? 2017, 193-200).

6.4 Ziele und Zielkonflikte  |  |

Aus dem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ergibt sich eine Begründung für eine EB/ WB.

1 Schulen haben eine selbstverständliche gesamtgesellschaftliche Legitimation für die Vermittlung von Allgemein- und beruflicher Bildung vorrangig im Rahmen von Schulpädagogik und Lehrerbildung (mit Vergabe eines Lehramtes).

2 In der EB ist die Zielsetzung und Orientierung vorrangig an gesellschaftspolitische und bildungspraktische Belangen ausgerichtet.

3 WB orientiert sich an den weiteren Bildungswegen der Klientel, also an Höherqualifizierung.

Fort- und Weiterbildung sind die Kernaufgabe einer EB/ WB, insbesondere unter EU-Bildungsaspekten? geworden (LISSABON 2001).

Bezugswissenschaften sind vorrangig die Erwachsenenpädagogik/-psychologie (Erwachsenenbildungswissenschaft), Soziologie, Geschichte, Berufspädagogik und Politische Bildung sowie Ökonomie (vgl. WITTPOTH 2006, 36-39; ZEUNER 2010, 55). In der konfessionellen EB spielt die Theologie/ Religionspädagogik eine Rolle.

Betriebswirtschaftliche Überlegungen spielen seit der zunehmenden Ökonomisierung und Kommerzialisierung in den neunziger Jahren eine Rolle. Entsprechend kommen verstärkt Aspekte wie Professionalisierungsstrategien, Organisationsentwicklung und Bildungsmarketing zur Geltung.

Die Forderung der EU nach "lebensbegleitendem Lernen" mit Weiterbildung ist in der EEB ausbaufähig.

Inwieweit eine Ehrenamtsausbildung ausreicht, ist klärungsbedürftig, weil es ebenso um die Gruppe der nebenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen als Adressaten/innen geht.

Jedenfalls geht es um die Frage des Nachwuchses und der Verteilung der Tätigkeitsbereiche, um EEB durchführen zu können (vgl. dazu den Beitrag zum Workshop "Ehrenamtlichkeit/Freiwilligkeit in der Erwachsenenbildung"; DICHATSCHEK 2012/2013, 688-692; IT-Autorenhinweise?:  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung).

6.5 Institution, Organisation und Organisationswandel  |  |

"Der neue betriebswirtschaftliche Blick auf Institutionen der Erwachsenenbildung sieht diese als Organisationen, d.h. als soziale Systeme, die das Verhalten ihrer Mitglieder etwa durch Arbeitsteilung und Hierarchien auf das Verfolgen bestimmter Ziele ausrichten" (NOLDA 2008, 107).

Organisationen der EB sehen sich demnach verändernden Bedingungen ausgesetzt.

Dazu gehören etwa

1 die Faktoren der Umwelt (Infrastruktur, Gebäude),

2 Werte/ Normen (Kundenorientierung),

3 gesetzliche Vorschriften (Subventionen),

4 andere soziale Systeme (Universitäten, Fachhochschulen),

5 Finanzierungsmodelle (Budgetkürzungen),

6 demographische Entwicklungen/Gesellschaftsstrukturen und

7 die Adressaten (veränderte Ansprüche).

Institutionen der EB/WB stehen unter starkem Veränderungsdruck, dies betrifft etwa

- eine mögliche oder/ und notwendige Änderung der Rechtsform,

- Fusionierung mit Bildungs- und Kultureinrichtung,

- einer Neupositionierung auf dem Bildungsmarkt oder/ und

- einem Zusammenschluss in Netzwerken (vgl. das Angebot von EPALE; KÜCHLER 2007, 7-29).

Mit der Einführung des Qualitätsmanagements entwickeln sich inzwischen Qualitätskonzepte auf dem Prinzip einer Selbstevaluation oder einer externen Kontrolle.

- Von Bedeutung ist das EFQM ("European Foundation for Quality Management")- Modell als Orientierungslinie oder sogar als handlungsanleitende Vorgabe geworden;

- ebenso auch die lernorientierte Qualitätstestierung (LQT) mit den Bereichen des Leitbilds, der Bedarfsanalyse, Evaluation der Bildungsprozesse, Qualität des Lehrens und der Lerninfrastruktur, der Führung/Leitung/ Entscheidung, Personalentwicklung, Controlling, den Geschäftsbedingungen und Kundenkommunikation, der Angebotsinformation und den strategischen Entwicklungszielen.

Das Modell dient weniger einer Lernkontrolle, vielmehr der Organisationsentwicklung, also Lernprozesse selbstgesteuert zu vollziehen (vgl. EHSES/ HEINEN - TENRICH/ ZECH 2001, 32; ZECH 2003; NOLDA 2008, 108).

6.6 Folgerungen  |  |

Im Folgenden wird auf den Prozess der Professionalisierung, die Weiterbildung im Kontext mit der Personalentwicklung, Thesen zur Weiterbildung und Lerntheorien, Partizipation, Erwachsenenpädagogik und Hochschuldidaktik sowie politische Erwachsenenbildung und eine Buchbesprechung hingewiesen.

Die offizielle Wertschätzung und die inoffizielle Abwertung von EB/ WB entspricht dem Pluralismus der EB -Institutionen, dem Mangel an Personalressourcen und Finanzierungsmodellen.

EB ist der am geringsten öffentlich geförderte Bildungsbereich, wobei die offizielle Bewertung und Bedeutung von "lebensbegleitendem Lernen" kaum im erwachsenenpädagogischen Ausdruck vorkommt (vgl. NOLDA 2008, 124).

In der EEB als konfessionelle Erwachsenenbildung ist zu bemerken, dass innerhalb der Grauzone zwischen Vereinswesen und kirchlicher Institution erwachsenenpädagogische Aktivitäten im Rahmen des Bildungs- und Kirchenmanagements unterschiedlich bewertet werden und so der religiöse Bildungsprozess mit Taufe (Elternbildung), Religionsunterricht (schulischer Bildung), Konfirmation (kirchlicher Bildung) und EEB (EB/WB) kein einheitliches Kontinuum (mehr) darstellt(vgl. zu Kirchenmanagement THOMÉ 1998, HÖHER - HÖHER 1999).

Widersprüchlich sind die offiziellen Bekundungen von personenbezogener und beruflich zweckgebundener EB (Allgemeine vs. Berufliche EB). Es gab immer schon Mischformen, etwa in der Allgemeinen EB beruflich orientierte Angebote (etwa Sprachkurse).

Ausgehend von einer Konzeption der Durchsetzung von Schlüsselqualifikationen ("basic skills") werden heute zusätzlich die fachlichen Voraussetzungen einer Selbststeuerung im Lernprozess mit der Umsetzung des Wissens (Handlungsorientierung) als erforderlich angesehen. SCHULLER spricht daher von der Beeinflussung durch Humankapital (Wissen, erfolgreiche Umsetzung), Identitätskapital (Selbstkontrolle, Selbstbild, Denkvermögen) und Sozialkapital (vgl. SCHULLER 2005, 13; NOLDA 2008, 126).

Vergleicht man die Institutionen der EB/ WB, erkennt man die Veränderungen der Organisation durch

- pädagogische (Erwachsenenpädagogik, Erwachsenenlernen),

- betriebswirtschaftliche (Betriebswirtschaft),

- organisationsentwicklungsbedingte (Organisationsentwicklung) und

- bildungspolitische (Politische Bildung, öffentlicher Bildungsauftrag) Perspektiven.

6.6.1 Professionalisierung  |  |

Damit ist die Debatte einer Professionalisierung von EB/ WB aktualisiert. Nach ZEUNER (2013, 83-85) kreist die Diskussion um die Begriffe

- Profession (Berufsbezug),

- Professionalisierung (Prozess der Beruflichung) und

- Professionalität (Handlungskompetenz).

Eine Herausbildung von Professionen ist mit dem Prozess einer gesellschaftlichen Modernisierung verbunden, der Spezialisierung erfordert. Das bedeutet Fachwissen, Berechtigung zur Berufsausübung, Autonomie, berufliche Identität und Gründung von Berufsverbänden. Erwachsenenbildung bietet qualifizierte Dienstleistung für Klientengruppen an, basiert auf Fachwissen, folgt professionellem Handeln, besitzt arbeitsrechtliche Autonomie und eine anerkannte Berufsethik (vgl. PETERS 2004, 74). Im Vordergrund steht die Qualität des Handelns.

Nach REISCHMANN (2001, 83) haben auch Nicht - Mitglieder der Profession durchaus professionelle Kompetenz. Das Problem der beruflichen Vielfalt Lehrender und damit ihrer Qualifikation bzw. Kompetenz bleibt bestehen.

Die Tätigkeitsbereiche von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner bleiben differenziert, unterscheiden sich von organisatorischen Aufgaben bis zur Lehrtätigkeit (vgl. die Kompetenzermittlung und notwendige Weiterbildung für Bildungsmanagement und Lehre - Training - Gruppenführung der "Weiterbildungsakademie Österreich"; vgl. ZEUNER 2013, 91). Dies berührt unterschiedliche Kompetenzbereiche, die als Fachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale Kompetenz und reflexive Kompetenz definiert werden (vgl. FAULSTICH - ZEUNER 2008, 21-23; ZEUNER 2013, 87).

ZEUNER (2013, 86) ermittelt aus der aktuellen bundesdeutschen Statistik, dass ein Drittel der in der Erwachsenenbildung Tätigen über keine pädagogische Ausbildung verfügen. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass Erwachsenenpädagogik einen anderen Wissensbezug bzw. andere Bezugswissenschaften besitzt als etwa die Schulpädagogik (vgl. die angeführte Fachliteratur). Ein eigener universitärerer Studienbereich "Erwachsenenpädagogik" erhält zunehmend Bedeutung.

In Verbindung damit steht die aktuelle Betonung von nicht-institutionellem Lernen und einer Zertifizierung informell erworbener Kompetenzen (vgl. NOLDA 2008, 128-129).

Die Forderung nach Selbststeuerung und selbstreflexiven Praktiken ("Konzept des selbstgesteuerten Lernens") betrifft Lehrende wie Lernende (vgl. HEROLD - HEROLD 2011, 249-261, 264-270). Neben der Erweiterung und Förderung des Lernbegriffs wird diese Forderung (auch) als subtile Manipulation angesehen (vgl. NOLDA 2008, 130; KLINGOVSKY 2009, 52, 59, 205; FLEIGE 2011, 43, 51; BOLDER 2011, 62-63).

Zu beachten ist jedenfalls in bildungstheoretischer Hinsicht eine (zu) starke Fokussierung auf Selbstorganisation im Sinne einer Bildungsselbst(vor-)sorge, womöglich auch mit steigender finanzieller und zeitlicher Eigeninvestition, wobei der Bildungsmarkt die Adressaten mit entsprechenden Angeboten versorg t(vgl. FLEIGE 2011, 51).

Mit Skepsis ist die Beteiligung/ Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen zu betrachten. In der Begründung für eine Pflicht zum lebensbegleitenden Lernen durch das Memorandum der Europäischen Kommission 2001 wird ein enger Zusammenhang von (Weiter-) Bildung und (Weiter-) Beschäftigung unterstellt. Dem Einzelnen wird die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für eine Kompetenzentwicklung zugeschrieben (vgl. kritisch zur Erwachsenen- bzw. Weiterbildung ERLER 2014, 49-60). Nach einem Jahrzehnt zeigen die Daten eine Weiterbildungsabstinenz bzw. Weiterbildungswiderstand(vgl. HOLZER 2017).

"Festzuhalten bleibt zuerst, dass die Beteiligung an 'beruflicher' Weiterbildung insgesamt im Bezugszeitraum zwar zunächst kontinuierlich angestiegen ist, um dann seit der Jahrtausendwende ähnlich kontinuierlich wieder zurückzugehen. Die an die Erwerbssituation gebundene Segmentierung des Weiterbildungssektors hat währenddessen aber keineswegs abgenommen, sondern sich im Laufe der letzten Jahre eher noch verstärkt" (BOLDER 2011, 54).

1 Als Ursachen (-bündel) gelten die Folgewirkungen der an das Sozialmilieu gebundenen schulischen Vorbildung- je schlechter die formale Vorbildung, desto geringer eine Teilnahme - und die Praxis beruflicher Weiterbildung, die diese Diskrepanz reproduziert und eher verschärft, regionale Lebens- und Arbeitswelten eine Teilnahmewahrscheinlichkeit signifikant beeinflussen (je schwächer die Infrastruktur, desto geringer die Weiterbildungsbeteiligung), eine Motivation zur Weiterbildung an Zeitstrukturen gebunden ist, Dauer und körperliche Belastung mit Arbeitssituationen verbunden ist (damit Bildungsferne wiederum abhält), weniger beruflicher Aufstieg und berufliches Fortkommen als eher eine Sicherung der eigene Qualifikation und des Arbeitsplatzes zentrales Motiv sind und letztlich keine Garantie zu einer Besserung oder Sicherung der Erwerbssituation gegeben ist (vgl. BOLDER 2011, 56-57).

2 "Nicht - Beteiligung an Weiterbildung hat also weniger mit pädagogisch überwindbaren Motivations- und Lernproblemen zu tun als mit dem Stellenwert beruflicher Weiterbildung im Lebenszusammenhang der Einzelnen[...]So erklärt sich am Ende der Lissabon - Strategie - Phase, die Europa zur lebenslang lernenden Wissensgesellschaft und auf die Basis zur führenden Wirtschaftsmacht machen wollte, warum die Verhaltensanweisung des lebenslangen Lernens im Kreise ihrer Adressaten ohne Weiteres im Sande verläuft" (BOLDER 2011, 57).

IT - Hinweis: Hälfte macht keine berufliche Weiterbildung >  http://ooe.orf.at/news/stories/2566227/ (8.1.2013) http://ooe.orf.at/news/stories/2566227/ (8.1.2013)

Bemühungen in Österreich um eine Verbesserung lebensbegleitenden Lernens - in Form eines Strategiepapiers von vier Ministerien - sind von Interesse (vgl. "Strategie im lebenslangen Lernen 2020"/Juli 2011;  http://www.erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=4747 > 1.8.2012). http://www.erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=4747 > 1.8.2012).

Weitere Aufgaben sind

- die Gestaltung des Lernunterstützungssystems (Netzwerke, Ausbau von Lernberatung),

- die Professionalisierung der Mitarbeiter/innen (Fort- und Weiterbildung/ Weiter- bzw. Höherqualifizierung) und

- die Weiterentwicklung der Organisation, wobei die aktuelle Ökonomisierung - bei Rückgang bzw. Beschränkung der finanziellen Mittel - mitunter hemmend auf innovative Bemühungen wirkt.

Der interdisziplinäre Ansatz geht von einer bildungswissenschaftlichen Perspektive aus. Dies zeigt sich daran, dass Lern- und Bildungsprozesse vorrangig die Einzelbiographie betreffen, weshalb EB/ WB als Disziplin mit den vielfältigen Ansätzen und Anforderungen gefordert ist.

"Unabhängig von konjunkturellen Gegebenheiten, kritischen Stimmen zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit steigen die Ausgaben im Weiterbildungsbereich kontinuierlich an" (KAUFFELD 2016, V). Unbestritten ist das Weiterlernen nach einer beruflichen Erstausbildung(vgl. die Notwendigkeit der Erhaltung eines beruflichen Standards, der Innovationsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit sowie die Erhaltung von Wissen und Können).

Fort- und Weiterbildung, in Unternehmen, Organisationen und Betrieben - gemeinhin auch als "Personalentwicklung" bezeichnet - findet nicht nur in Lehr- und Lernsituationen, sondern auch informell in der beruflichen Tätigkeit und selbstorganisierten Lernprozessen statt (vgl. die IT - Autorenbeiträge  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung; Lehre an der Hochschule, Kap. 9). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung; Lehre an der Hochschule, Kap. 9).

Zur Begrifflichkeit gehören die Kompetenzentwicklungsmaßnahmen, die die Unterschiedlichkeiten aufzeigen.

1 Die Berufsausbildung dient der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in der sich verändernden Arbeitswelt mit der Vermittlung grundlegender Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in einem methodisch-didaktisch konzipierten Ausbildungsgang (vgl. die Möglichkeiten eines Lehrganges und eines Seminars der Beruflichen bzw. Betrieblichen Erwachsenenbildung, des Unterrichts in Berufsschulen/mittleren und höheren berufsbildenden Schulen, der Hochschullehre an Fachhochschulen bzw. Universitäten mit ihren Spezialisierungen von Theorie und Praxis).

2 Weiterbildung umfasst Maßnahmen der Fortsetzung und Vertiefung der beruflichen Ausbildung. Es geht um den Erhalt bzw. Anpassung beruflicher Grundbildung in Form von qualifizierter Fortbildung, die Erweiterung und damit die Möglichkeit eines beruflichen Aufstieges (Weiterbildung), aber auch um berufliche Umschulungen. Selbstverständlich gibt es die Kombination von Allgemeinbildung und Berufsbildung, etwa bei der Erweiterung von Sprachkenntnissen, interkultureller Kompetenz und Politischer Bildung.

3 Trainings dienen der verbesserten Leistung in anderer Umgebung mit der systematischen Aneignung von Fähigkeiten, Konzepten und/oder Einstellungen (vgl. GOLDSTEIN - FORD 2002).

4 Ein Seminar wird von Lehrenden mit Sprache und medialer Unterstützung für in einer Gruppe Lernender vermittelt. Die Transformation von Wissen und Fertigkeiten findet effizient zeitgebunden für Teilnehmende statt.

5 Weiterbildung kann ein- bis mehrtägig, mehrere Wochen und nebenberuflich mehrsemestrig als Studium stattfinden.

6 Lehr-und Lernformen können in Präsenzform, Fernlehre/Fernstudium, als IT - gestütztes Lernen, selbstgesteuertes Lernen oder in kombinierter Form angeboten werden.

Thesen zur Weiterbildung  |  |

Die folgenden Thesen sollen die Problembereiche und Möglichkeiten skizzenhaft aufzeigen.

1 Trotz Zweifel der Wirksamkeit gewisser Weiterbildungsangebote in Form von Seminaren und Trainings spielen Lernformen im deutschsprachigen Raum eine große Rolle.

2 Je größer ein Unternehmen, desto höher die Aktivität in der Weiterbildung.

3 Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf und die Kosten für Weiterbildung künftig steigen, die Angebote individualisiert bzw. spezialisiert und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden (vgl. WERNER 2006, 1-19; BECKER - GRACHT 2014).

4 Technologische Veränderungen machen einen Anstieg der Anforderungen notwendig.

5 Human Resources in Form der einzelnen Mitarbeiterkompetenz dienen der Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen/ Betriebe.

6 Kompetenzen der Unternehmungen und Mitarbeiter umfassen mehr als das fachliche Wissen ("know how"), so etwa auch die Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und überfachliche Qualifizierungen sowie das Angebot der Mitarbeiter -Kompetenz, damit das interne und externe Image der Unternehmungen mit den Aktivitäten der Personalentwicklung, des Kompetenz- und Qualitätsmanagements.

7 Die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit steigt mit dem Angebot einer betrieblichen internen und externen Weiterbildung.

8 Die demographische Entwicklung bzw. ihr Wandel bedeutet sinkendes Angebot nachrückender junger Nachwuchskräfte. Das Rentenalter wird weiter angehoben, damit ältere Arbeitskräfte in der Erwerbstätigenquote erhöht. Dies hat Folgen für die Berufsmöglichkeiten des Einzelnen und der Betriebe.

Lerntheorien  |  |

Im Folgenden werden lerntheoretische Ansätze dargelegt, die Lernprozesse beschreiben und erklären (vgl. KAUFFELD 2016, 40-70).

Lernen kann als dauerhafte Änderung eines Verhaltens durch Interaktion einer Person mit ihrer Umwelt verstanden werden. Dies zeigt sich in neuen Anwendungsbereichen. Lernen kann als Voraussetzung für den Transfer von Trainingsinhalten definiert werden.

Zu den bekanntesten Lerntheorien zählen behavioristische, kognitivistische, motivationstheoretische, handlungsorientierte, konstruktivistische, selbst-organisationstheoretische, neurobiologische und erwachsenenpädagogische Ansätze.

1 Behavioristische Ansätze

Hier geht es ausschließlich um das sichtbare Verhalten. Kognitive Vorgänge werden ausgeblendet (vgl. SKINNER 1982). Bedeutsam ist die Verstärkertheorie, wobei die Folgen eines früheren Verhaltens dazu beitragen, Personen zu motivieren, das Verhalten erneut zu zeigen bzw. künftig zu unterlassen. Verhaltenspresse sind die positive Verstärkung, negative Verstärkung, direkte Bestrafung, Bestrafung durch Verlust und primäre sowie sekundäre Verstärker.

Tokens werden nach Abschluss eines Lernprozesses gegen positive Handlungen eingetauscht (vgl. KAUFFELD 2016, 40-42).

Von Interesse ist die Verstärkungstheorie beim E-Learning?, wobei das Erreichen einer höheren Lernebene verstärkt, das Zurückfallen bestraft.

2 Kognitivistische Ansätze

Soziales Lernen beinhaltet ein Lernen am Modell (vgl. WOOD - BANDURA 1989). Die Beobachtung wird durch kognitive Prozesse verarbeitet, wo bei sich ein kognitives Konzept für das eigene Verhalten ergibt (Film, Modellperson; vgl. BANDURA 1977). Merkmale von Lernprozessen sind die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis, die Reproduktion und Motivation mit der Selbstwirksamkeitserwartung (verbale Überzeugung, Beobachtung eines Modells/ Demonstration, bisherige Leistung, Behaltenshilfen/ Gedächtnisstützen, Modelllernen, soziale Verstärkung und Anwendung)

Die Zielsetzungstheorie beinhaltet die Entstehung das Verhaltens aus bewussten Zielen und Absichten eines Menschen (vgl. LOCKE - LATHAM 1990). Bei höherer Selbstwirksamkeit kommt es zu höheren Zielen und stärkerem Engagement (vgl. WOOD - BANDURA 1989, 361-384). Neue Herausforderungen bringen ein höheres Leistungsniveau und umgekehrt.

Die Erwartungs-Mal-Wert-Theorie? beinhaltet Motivation als Produkt von Erwartung (unmittelbare Ergebnisse), Instrumentalität (mittelbare Folgen) und Valenz (Bewertung der Handlungsfolgen).

Die Informationsverarbeitungstheorie beinhaltet die ablaufenden Prozesse beim Lernen im Gehirn (Erfahrungen, Einstellungen, Erinnerungen > eigene Bewertung, Feedback, Umwelt - Sinnesorgane - Kurzzeitgedächtnis - Langzeitgedächtnis) (vgl. NOE 2003).

3 Motivationstheoretische Ansätze

Sie beinhalten die Beweggründe für ein Verhalten. Das Wissen von Motiven hilft Lernprozesse und ihre Anwendungen zu verstehen. Die beiden Ansätze der Bedürfnispyramide und das Rubikon-Modell? werden im Folgenden dargestellt.

- Die Bedürfnistheorie beinhaltet die Annahme, dass jeder Mensch bestimmte Bedürfnisse besitzt. Wird ein Mangel festgestellt, wird er motiviert, diesen abzustellen. MASLOW (1960) stellt ein Vorrang einiger Bedürfnisse fest, die die Handlungsmotivation des Einzelnen beeinflussen.

Diese Hierarchie wird in der Bedürfnispyramide in fünf Ebenen gegliedert: Ebene I - physiologische Bedürfnisse (Essen, Trinken, Schlaf, Kleidung, Haus), Ebene II - Sicherheitsbedürfnis (Geborgenheit), Ebene III - soziale Bedürfnisse (Zugehörigkeit), Ebene IV - Ich - Bedürfnisse (Status, Macht), Ebene V - Selbstverwirklichung.

Es ist selbstverständlich, dass bei der Anwendung dieses Theorieansatzes die Bedürfnisse der Teilnehmenden sich durchaus als unterschiedlich herausstellen können.

- Das Rubikon - Modell (HECKHAUSEN - GOLLWITZER 1986, 1071-1082) beinhaltet vier Handlungsphasen im Motivationsprozess, die von einem Wunsch bis zur Realisierung von Zielen verlaufen.

Prädezisionale Phase > Intensionsbildung > Wählen von Alternativen

Präaktionale Phase > Intensionsinitiierung > Planen

Aktionale Phase > Intensionsrealisierung > Handeln

Postaktionale Phase > Intensionsdeaktivierung > Bewerten

4 Handlungsorientierte Ansätze

Sie beinhalten das Handeln des Einzelnen.

- Merkmal ist der wiederkehrende Soll - Ist - Vergleich (Soll > Veränderung > Ist > Rückmeldung > Soll).

- Handlungsorientiertes Lernen wird als bewusster Lernprozess von Lernenden gesteuert (vgl. KAUFFELD 2016, 55-56).

- Die Handlungsregulationstheorie beinhaltet die psychische Struktur des Handelns in zwei Dimensionen. Die sequenziellen Handlungsweisen betrachten die zeitliche Abfolge (Planen > Ausführten > Kontrolle). Hierarchische Handlungsweisen beinhalten das Verhältnis der Über- und Unterordnung von Tätigkeiten mit ihre Einheiten in zeitlicher Ausdehnung und ihrem Umfang. Die Regulation findet sensomotorisch, perzeptiv-begrifflich und intellektuell statt (vgl. HACKER 1986).

- Das Handlungslernen beinhaltet Learning by Doing, Lernen durch Reflexion(Beteiligung), direktives Handlungslernen (Thematisierung der Entwicklungsrichtungen) und metaphorisches Handlungslernen(Verhaltensänderung vor bzw. während der Aktivität) (vgl. KAUFFELD 2016, 58-60).

5 Konstruktivistische Ansätze

Diese Lernansätze beinhalten als Mittelpunkt den aktiv Lernenden. Ansatz ist der Mensch die Realität durch aktiver Verarbeitung in ihrer Wahrnehmung selbst konstruieren. Damit bedarf es in jedem Lernprozess einer aktiven Konstruktion von Wissen (vgl. KAUFFELD 2016, 61-65).

- Wissen muss selbst erzeugt und nicht passiv nur aufgenommen werden. Ein direkter Transfer von Wissen von Lehrenden zu Lernenden ist unmöglich. Situatives bzw. situiertes Lernen ist an konkrete Situationen gebunden(vgl. Theorie - Praxis - Problem).

- Damit bedarf es realitätsnaher Aufgaben- und Problemstellungen mit komplexen und problemhaltigen Anforderungen. Dieser Lernanspruch, weniger als Methode gedacht, erfordert eine entsprechende Umgebung. Wichtige Faktoren sind Lerngruppen und Arbeiten mit Experten mit der Gestaltung der Lernumgebung, wobei das Gelernte selbst artikuliert und reflektiert werden soll.

- Mit der Abstraktion des Wissens sollen in der Folge andere Probleme angegangen werden können. Damit wird das Wissen selbst abstrahiert(vgl. die Elemente in Form von konkretem Erfahren > Reflexion-Beobachtung? > Abstraktion-Konzeptualisierung? > Überprüfen an der Wirklichkeit). Selbstgesteuertes Lernen ergibt sich damit.

- In der Folge wird dieser Ansatz bei der Aus- und Fortbildung, im Studium und der Erwachsenenbildung eingesetzt.

- Ein Ansatz ist das "Problem-based Learning", weniger eine Methode als eine Situation, bei der Lernende mit einem Problem konfrontiert werden und eine Lösung finden sollen(als Einzel- oder Gruppenarbeit).

- Kognitive Lehre ("Cognitive Apprenticeship") als Methode versucht als weitere Methode die Vorteile einer praktischen Lehre für die theoretische Ausbildung zu nutzen (vgl. die Nutzung bei arbeitsorientiertem Lernen mit dem instruktionspädagogischen Ansatz in der Dualen Ausbildung, im praktischen Fachunterricht bzw. eines Praktikums). Angestrebt wird in diesem Absatz weniger die manuelle Fertigkeit, vielmehr strategisches Wissen, wobei das Wissensniveau der Lernenden berücksichtigt werden muss.

- Konkrete Methoden sind die gestufte Hilfe, Artikulation > Lernende sprechen über ihr Wissen, Denk- und Urteilsprozesse) und Reflexion und Exploration > Selbständigkeit in der Arbeit.

6 Selbstorganisationstheorie

Dieser Lernansatz (Synergetik) beinhaltet die Lehre vom Zusammenwirken von Elementen innerhalb eines komplexen Systems und deren Wechselwirkungen.

- Ausgangspunkt des Lernens ist das Chaos, woraus sich der Vorgang der Selbstorganisation ergibt. Diese zeigt sich in effizienten Verhaltensweisen, Strukturen sowie auch Regeln und Werten (vgl. KAUFFELD 2016, 66).

- Kompetenzen sollen als "Ordner" dienen, die den Anforderungen des Einzelnen gerecht werden sollen.

7 Neurobiologischer Ansatz

Das Gehirn speichert nicht Informationen wie eine PC-Festplatte?, aber erzeugt Wissen durch die Vernetzung und Anwendung. Je öfter eine Verbindung verwendet wird, desto automatisierter wird sie genutzt und umso sicherer und abrufbarer ist sie. Wiederholung ist daher ein wesentliches Kriterium für den Aufbau neuronaler Netze (vgl. HERMANN 2012, 9-17; KAUFFELD 2016, 66-68).

Verknüpfungen festigen zu Bekanntem/ Vorwissen das Neue, wobei eine Vielzahl von Verbindungen zu einem Thema Lernprozesse begünstigt. Lernende sollten daher die Möglichkeit haben, mehrkanalig zu lernen.

Lernimpulse entstehen über Eindrücke, die wiederum Gefühle erzeugen. Wer entspannt und mit Freude lernt, denkt eher kreativ. Mit Angst hält man sich eher an Bekanntem und versucht so, aus der Angstquelle zu entkommen. Angst kann natürlich den Lernprozess hemmen, womit in der Folge Misserfolge sich einstellen.

"Multitasking" wirkt sich auf das Langzeitgedächtnis negativ aus (vgl. SAJIKUMAR-MORRIS-KORTE? 2014).

Freude beim Lernen bedeutet nicht unbedingt ein Vergnügen, Herausforderungen können anstrengend sein und trotzdem Freude bereiten.

Die Beziehung zur Lernsituation spielt eine wesentliche Rolle, etwa motivierend oder erleichternd bzw. umgekehrt (vgl. HERMANN 2012, 9-17; KAUFFELD 2016, 68).

Erfolg fördert Erfolg (vgl. das Prinzip der Selbstverstärkung mit Erfolg > Optimismus (positive Lernhaltung) > Selbstbewusstsein > Motivation bzw. umgekehrt.

Die Abspeicherung von Informationen erfolgt durch hirninterne Belohnungsmechanismen, durch Ausschüttung von Dopamin. Der Lerneffekt ist dann groß, wenn trotz großer Hürden und Anstrengung ein Erfolg sich ergibt.

Frustration ergibt sich, wenn Lernanforderungen ständig nicht erreicht werden. Daher sind grundsätzlich bewältigbare Herausforderungen bzw. Lernprozesse didaktisch anzustreben.

Erwachsenenpädagogische Ansätze  |  |

Lernen hört nicht mit dem Ende der Schulzeit bzw. Hochschule und dem Arbeitsbeginn auf.

Problemzentrierte Ansätze in "lebensbegleitendes Lernen" sind notwendig geworden, der Erkenntnisstand der jeweiligen Einzeldisziplin erfordert Fort- und Weiterbildung. Das Gehirn nimmt immer Informationen auf, es lernt immer (vgl. SPITZER 2006).

Aspekte einer Erwachsenenpädagogik sind demnach (vgl. ausführlich Kap. 4.1)

- die Begründung für den Lerninhalt gegeben,

- selbstgesteuertes Lernen ermöglichen,

- Vorwissen berücksichtigen und in das Arbeitsfeld integrieren,

- problemzentrierte Lernansätze einbringen und

- intrinsische und extrinsische Motivation berücksichtigen.

Partizipation in der EB/ WB wird zunehmend eine zentrale (Kultur-) Aufgabe (vgl. FLEIGE 2011, 64). Dabei unterscheiden sich Lernformen, Lernorganisation, Lernstile und Inhalte von schulischen Formen.