|

Freizeitwissenschaft

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 30c30

Die Gliederung ergibt sich aus dem dem

|

Die Gliederung ergibt sich aus zwei Teilen.

|

Verändert: 34c34

* Teil II Familienwissenschaft/ Familienpolitik gliedert mit einer Einführung, historischen Merkmalen von Familienformen bzw. Beziehungen, Familienkennzeichen des Bürgertums, gegenwärtigen Erscheinungsformen, der Familienpolitik und Aspekten in Österreich, Elternbildung am Fallbeispiel Österreich, Beratungskompetenz und Bildungsberatung für Familien.

|

* Teil II Familienwissenschaft/ Familienpolitik mit einer Einführung, historischen Merkmalen von Familienformen bzw. Beziehungen, Familienkennzeichen des Bürgertums, gegenwärtigen Erscheinungsformen, der Familienpolitik und Aspekten in Österreich, Elternbildung am Fallbeispiel Österreich, Beratungskompetenz und Bildungsberatung für Familien.

|

Reihe Fachwissen 9  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

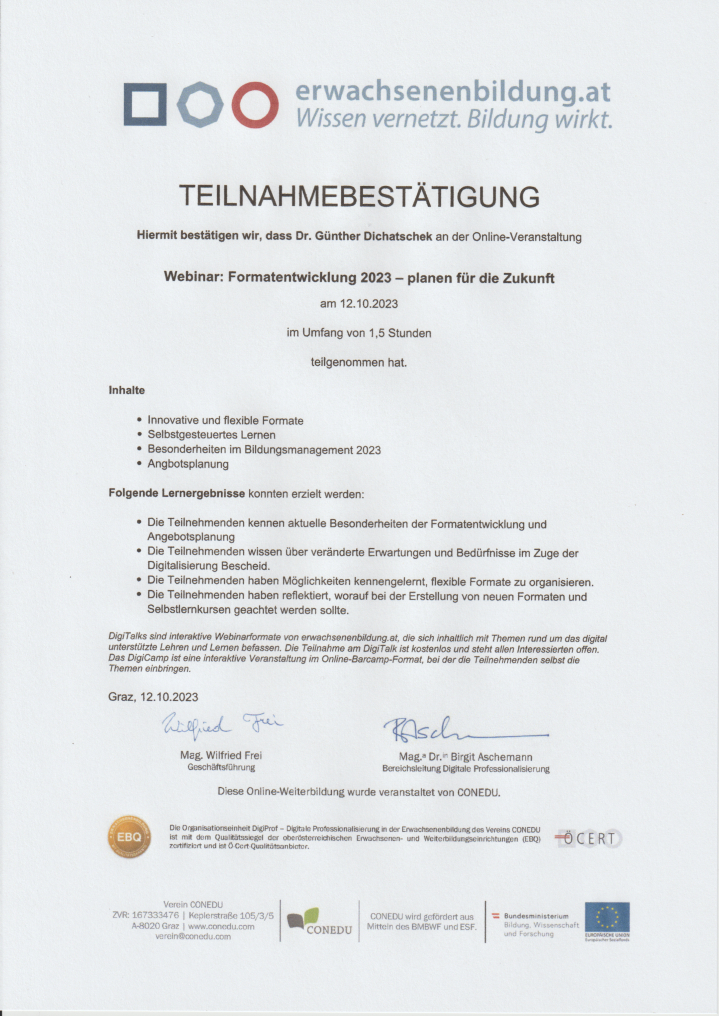

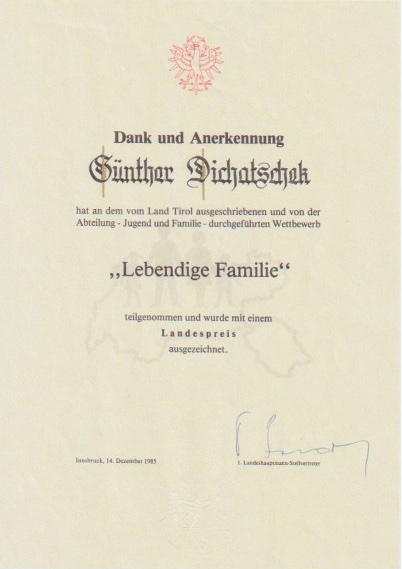

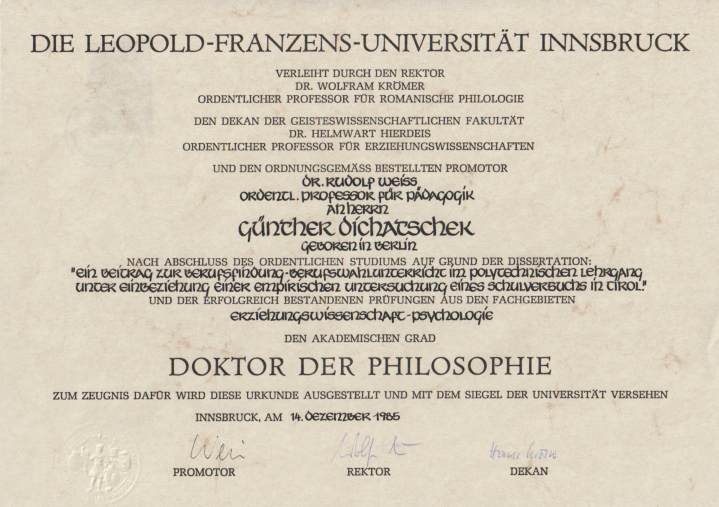

Freizeitwissenschaft und Familienwissenschaft/ Erziehungswissenschaft wurden für den Autor ab dem Jahr 1985 Themenbereiche, die mit der Verleihung des Tiroler Landespreises/ Land Tirol - Abteilung Jugend und Familie/ Wettbewerb "Lebendige Familie" und der Promotion zum Dr. phil./ Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck am 18. Dezember 1985 eine bestimmende Bedeutung erhielten.

2025 ist ein Jubiläumsjahr "40 Jahre Landespreis und Promotion" und wird mit dem Buchprojekt dokumentiert. Ein besonderer Dank gilt der Autorenbetreuung des Akademikerverlages.

Günther Dichatschek

Einleitung  |  |

Als junge Diszipline finden beide Bereiche als Teilbereiche der Erziehungswissenschaft ihre Grundlage.

Freizeitdidaktische und familienpolitische Herausforderungen in den vielfältigen und offenen Angebotsstrukturen bilden das besondere Interesse einer Politischen Bildung. Aus der Bedeutung hat sich ein beachtlicher politischer Anteil entwickelt. Angesichts der Menge von Freizeiterfahrungen und vielfältigen Lebensstilen entstehen höhere gesamtgesellschaftliche Anforderungen.

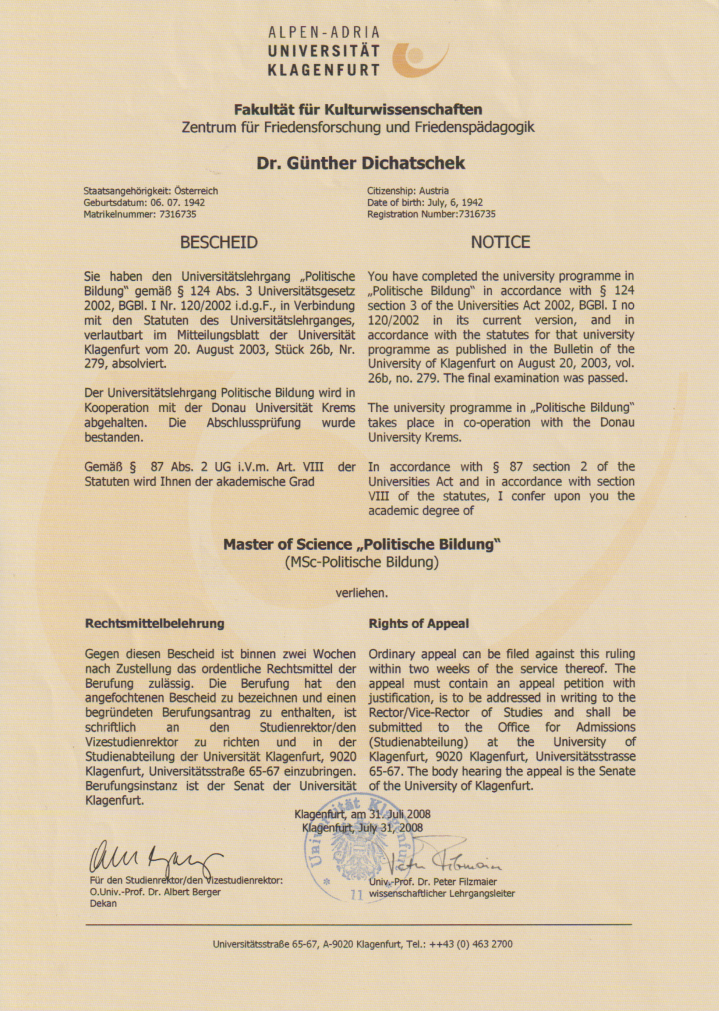

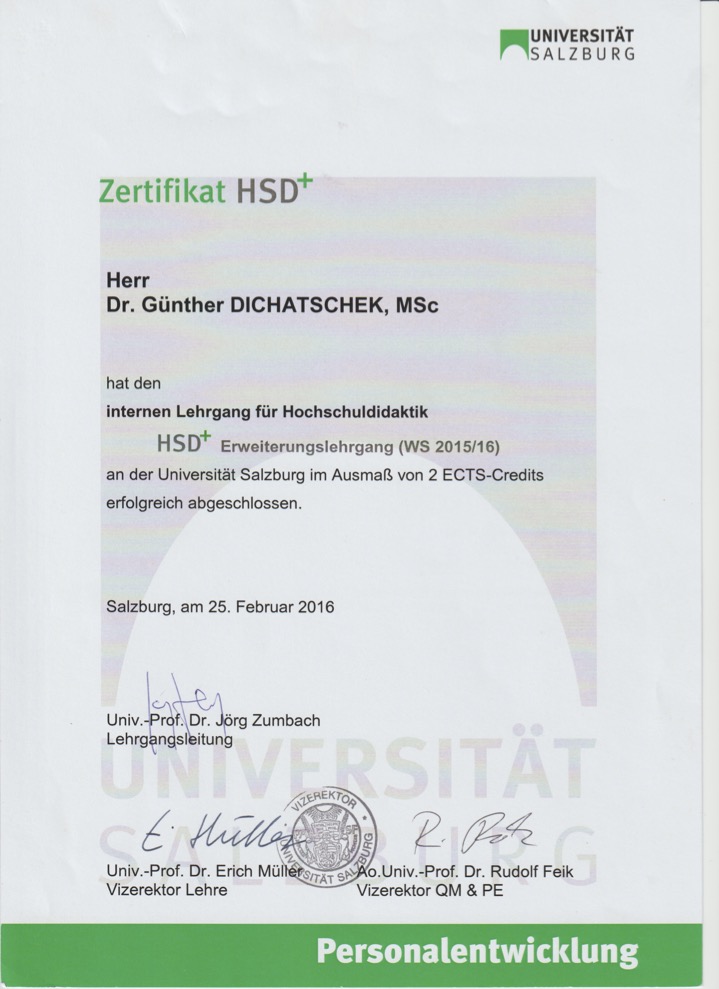

Ausgangspunkt ist die Absolvierung des Studiums der Erziehungswissenschaft (1985), der Universitätslehrgänge Politische Bildung (2008) und

Interkulturelle Kompetenz (2012), des Fernstudiums Nachhaltige Entwicklung (2020) und der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur.

Die Gliederung ergibt sich aus zwei Teilen.

- Teil I Freizeitwissenschaft/ Freizeitpädagogik mit Vorbemerkungen und einer Begriffsbestimmung, dem Lernen und Bildung, der Kultur, dem Sport und Gesundheit, dem Shopping und Gastronomie, der Ökologie und Nachhaltigkeit im Kontext Politischer Bildung. Dazu gehören die Sozialberichte 2024 von Deutschland und Österreich. Das Berufsbild der Freizeitpädagogen/innen und einem Hinweis auf Freizeitpsychologie rundet diesen Teil ab.

- Teil II Familienwissenschaft/ Familienpolitik mit einer Einführung, historischen Merkmalen von Familienformen bzw. Beziehungen, Familienkennzeichen des Bürgertums, gegenwärtigen Erscheinungsformen, der Familienpolitik und Aspekten in Österreich, Elternbildung am Fallbeispiel Österreich, Beratungskompetenz und Bildungsberatung für Familien.

Die Studie beruht auf persönlichem Interesse des Autors mit Fragestellungen zur Lösung von Problembereichen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1 Begriffsbestimmung  |  |

Die folgenden Themenfelder stehen im Zentrum der Studie.

Bezugswissenschaften für die Problemfelder sind die Erziehungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftswissenschaft, Ökologie und Politologie mit einem handlungsorientierten Anteil, es ergibt sich ein interdisziplinärer Ansatz.

Ziel ist die Förderung von Lebensqualität (vgl. OPASCHOWSKI 2008, 323). Freizeit ergibt sich aus ihrer Entstehung.

Als modernes Phänomen ist sie das Produkt einer neuen Organisation des Alltages.

Der Begriff verweist auf die spezifische Form arbeitsfreier Zeit, die es in der Vormoderne nicht gab und beruht auf der Trennung von Arbeit und Alltagsleben, damit der Begrenzung der Erwerbsarbeit (vgl. FROMME 2001, 610; FREERICKS - HARTMANN - STECKER 2010, 19-20). Damit verbunden ergibt sich ein Wandel des Arbeitsbegriffs und eines Zeitbewusstseins. Freizeit wird hier negativ als Nicht - Erwerbsarbeit bestimmt.

Nach FREERICKS - HARTMANN - STECKER (2010, 20-21) gibt es erste Ansätze einer Freizeit bereits in der Reformation als Folge einer religiös - kirchlichen Revolution.

Der Anspruch einer Gegenreaktion nach einer nicht reglementierten Gegenwelt ergibt private Neigungen, Selbstbestimmung und Freiheit auf eine Zeit.

Mit der protestantischen Berufsethik und in der Folge dem modernen Kapitalismus ändert sich die Qualität von Arbeit. Das Mußemonopol des Adels wird abgelöst von einer neuen bürgerlichen Freiheit der Arbeit. Die feudale Abhängigkeit wird nun von der Abhängigkeit von (Arbeits-) Markt ersetzt.

Erweitert wird der Gegensatz von Arbeitszeit und Freizeit um die "Halbfreizeit", die als Zeit für physiologische Notwendigkeiten wie den Schlaf, das Essen und eine Erholung erweitert wird.

Weitere Ansätze einer Unterscheidung von Arbeit und Freizeit ergeben sich aus dem Kontrast zur Arbeit (Kontrasttheorie), der Freizeit als arbeitsähnlichen Lebensbereich (Kongruenztheorie) und aus unabhängigen Lebensbereichen wie der Erholung oder Kompensationszeit (Erholungstheorie).

Mit dem Konzept der Aufklärung und "europäischen Freiheitsidee" kommt die Freiheit über die Zeit (vgl. NAHNRSTEDT 1990, 83). Die Fähigkeit zur selbstbestimmten Gestaltung wird als erziehungswissenschaftliche Perspektive ein zentrales Lernziel.

Die Entstehung der Freizeit wird mit den sozialpolitischen Errungenschaften der Gewerkschaften in der Auseinandersetzung um eine Arbeitszeitverkürzung und in der Folge der Trennung von Wohn- und Arbeitsbereich angesetzt (vgl. LANGE 2004 zur Historischen Politischen Bildung).

1.1 Freizeitumfang - Funktionen  |  |

Mit Beginn der Industrialisierung gab es den 16 Stunden - Tag mit der Konzentrierung auf die Arbeit auf das ganze Leben. Nur der Sonntag war arbeitsfrei.

Mit der Kürzung der Arbeitszeit wurde die Freizeit relevant im sozialen Alltag. In der Zwischenkriegszeit wurden der 8 - Stundentag und die 48 - Stundenwoche gesetzlich geregelt. Um 1950 erfolgte schrittweise die 5 - Tagewoche, 1965 die 40 - Stundenwoche und um 1990 die 38 -Stundenwoche je nach Branche eingeführt.

Die Freizeit entwickelte sich zu einem individuellen und gesellschaftlichen Lebensbereich. Krisenhafte Entwicklungen wie Arbeitslosigkeit, die Finanzkrise und aktuell die Coronakrise weisen auf neue Formen der Verbindung von Arbeit und Freizeit hin.

Als Leitziel wird die Selbstbestimmung und Emanzipation bestimmt.

Funktionen bilden nunmehr die Freizeit als Eigenzeit für persönliche Zeiten, Sozialzeit für gesellige Aktivitäten und Engagement in und für die Gemeinschaft sowie als Bildungszeit für weiterbildende und kulturelle Aktivitäten.

Eine Erweiterung erfährt die Freizeit als Konsumzeit, Aktivzeit, Medienzeit und Eigenzeit (vgl. OPASCHOWSKI 1995, 52-54).

1.2 Zeitautonomie  |  |

Nach der Verfügbarkeit über Zeit und Entscheidungs- und Handlungsfreiheit lässt sich die Lebenszeit als Einheit von drei Zeitabschnitten einteilen (vgl. OPASCHOWSKI 1990, 86; MÜLLER 2002).

Dispositionszeit als freie Zeit mit Selbstbestimmung > hohe Zeitautonomie (Lesen, TV, Veranstaltungen und Treffen)

Obligationszeit als gebundene Zeit mit Zweckbestimmung > mittlere Zeitautonomie (Schlafen, Erwerbsarbeit, Vereinsarbeit) und

Determinationszeit als festgelegte und abhängige Zeit und Fremdbestimmung > geringe Zeitautonomie (Schule, Militär, abhängige Beschäftigung)

Die Begriffsbestimmung wird einem demokratischen Anspruch für alle Bevölkerungsgruppen und einer Zeitflexibilisierung gerecht (vgl. FREERICKS - HARTMANN - STECKER 2010, 25).

Das Konzept bietet einen zeittheoretischen Ansatz für freizeitpädagogische Analysen.

1.3 Zeitflexibilisierung  |  |

Bereits in den neunziger Jahren waren ein hoher Anteil der Beschäftigten in flexiblen Arbeitszeitstrukturen beschäftigt. Zudem arbeiten immer weniger Menschen in festen und langfristigen Anstellungen.

Flexibilität und Mobilität werden als Schlüsselkompetenzen am Arbeitsmarkt gefordert. Die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verwischen, man denke nur an die mitunter schwer definierbare Wochenendfreizeit. Die Freizeit im Wochenlauf kann auch an einem beliebigen Wochentag liegen, je nach Situation der wöchentlichen Arbeitszeit.

Damit entwickelt sich eine neue Zeitkultur wie Gleitzeit, Teilzeit, Schichtarbeit und etwa im "Sabatical Year".

Veränderte Bedürfnislagen ergeben sich zwangsläufig, Öffnungszeiten von Geschäften und Schulen wie Halbtagsschulen, Ganztagsschulen und Einrichtungen mit erweiterten Angebotszeiten ebenso in Kultur-, Weiterbildungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen.

Medien senden Tag und Nacht. Man denke an die "Lange Nacht der Museen" und ähnliche Veranstaltungsmuster.

Daraus ergeben sich neue Bedürfnisse für die Freizeit, in der Kultur und im sozialen Bereich (vgl. DOLLASE - HAMMERICH - TOKARSKI 2000).

Lernen und Bildung findet in der Freizeit in pädagogischen Einrichtungen wie der Schule, Jugendheimen, Institutionen der Erwachsenenbildung und in freizeitpädagogischen Einrichtungen wie Jugendfreizeitstätten, Museen, Kurbetrieben oder Vereinen und Einrichtungen von Freiwilligenorganisationen statt.

Zumeist ergänzen sie sich bei Ansätze gegenseitig.

2.1 Freizeitkompetenz  |  |

Eine sinnvolle Freizeitkompetenz in Verbindung mit dem Ziel, Zeit erfüllt zu erleben, umfasst Lernangebote, das Gelernte für den Alltag und ggf. Berufstätigkeit oder für ihre Freizeit verwenden zu können (vgl. GIESECKE 1983, 129).

Pädagogen als "Lernhelfer" sollen für jede Altersgruppe Lernen ermöglichen (vgl. GIESECKE 1997, 15). Unterschieden werden in der Folge fünf pädagogische Handlungsformen je nach Situation und beruflichem Kontext wie Unterrichten, Informieren, Beraten, Arrangieren und Animieren.

Es versteht sich, dass damit dem tertiären und quartären Bildungsbereich heute zunehmend Bedeutung zukommt.

Zu beachten sind zunehmend die nachhaltige Vermittlung von Wissen und Kompetenzen und eine Veränderung von Handeln im Kontext der Organisation von Vorkenntnissen (vgl. WAHL 2020).

Handlungsleitend für ein pädagogisches Handeln in der Freizeit müssen die didaktischen Strukturmerkmale von Freizeit und Fachpädagogik sein.

Zu gewährleisten sind eine Erreichbarkeit, Offenheit und der Aufforderungscharakter des Angebots.

Nach OPASCHOWSKI (1990, 99) bedeutet dies eine einplanbare Teilnehmerzahl, Freiwilligkeit der Teilnahme, Verweildauer und Teilnahmeintensität, der Erwartungen, Interessen, Altersgruppen und sozialen Herkunft der Teilnehmenden sowie eine Veränderung der spontanen Bedürfnisse (vgl. HUFER 2016, 83-95)

2.2 Bildungsmöglichkeiten  |  |

Die Freizeit verändert Bildungsmöglichkeiten und schafft neue Lernräume (vgl. POPP 2005, 255-266).

Hintergrund ist das verstärkte pädagogische und politische Interesse am informellen Lernen außerhalb formaler Bildungsräume und Abschlüsse.

Aktuell läuft die Diskussion um eine Einrechenbarkeit in Zertifizierungen in der quartären Erwachsenenpädagogik ( vgl. Validierung von Kompetenzen).

Dieses weite Lernverständnis wird mit Begriffen wie "Entgrenzung des Lernens", "Neue Lernkultur" und "Selbstgesteuertes Lernen" umschrieben.

Grundlage ist ein konstruktivistischer Lernbegriff (vgl. KIRCHHÖFER 2004; ARNOLD - NUISSL - ROHS 2017, 101-104). Lernen ist demnach ein aktiver, konstruktiver Prozess, der dem Lernenden die eigene Lebenswelt erschließt.

Interessen, Emotionen und Kontexte spielen eine Rolle und führen zu individuellen Lernwegen und Lernergebnissen.

Für die Freizeitbildung ergibt sich ein Rahmen als

- Bildung in der Freizeit mit Angeboten in Bildungswegen,

- Bildung für die Freizeit mit differenzierten Programmen wie etwa Nordic Walking, Segeln, Tauchen oder Fliegen und

- freizeitgemäße Bildung mit Wecken von Interessen, Animation und Lernen mit allen Sinnen.

Chancen einer Freizeitbildung ergeben sich in einer Vielzahl von Lernorten, Flexibilisierung von Lernzeiten, Vielzahl von Sinnen in den Lernformen, Alltäglichkeit von Lerninhalten und Demokratisierung von Lernzielen wie Offenheit und Selbststeuerung sowie Motivstrukturen wie Erholung, Unterhaltung, Kommunikation und Konsum.

3.1 Begrifflichkeit  |  |

Der Kulturbereich macht einen wesentlichen Teil der Freizeitwirtschaft aus. Nach HANSEN (2003, 11-13) unterscheidet man vier Varianten des Kulturbegriffs.

- Kreativität und Kunst - Kulturbetrieb

- Form der Lebensart - Kultiviertheit vs. Zivilisation

- Gewohnheiten bestimmter Gruppen und Bereiche - Jugendkultur, Freizeitkultur

- Ergebnis von Tätigkeiten - Monokultur, Kulturlandschaft

Kultur bezieht sich auf ein umfassendes Ganzes.

Der erweiterte Kulturbegriff umfasst menschliches Leben und Arbeit, Wohnen, körperliche und geistige Fähigkeiten, Verbringen seiner Freizeit und Beziehungen zu anderen Menschen (vgl. GAU 1990).

Bedeutung hat die Alltagskultur und institutionelle Kultur wie Theater, Oper, Konzerte und Museen.

3.2 Kulturbereiche  |  |

Für eine Vergleichbarkeit hat die UNESCO 1986/ 2007 Rahmenrichtlinien in Form des "Framework for Cultural Statstics" geschaffen.

Es ergibt sich eine Abgrenzung von Kulturbereichen länderspezifisch mit fünf Kernbereichen und einem Randbereich (vgl. UNESCO 2007 > The 2009 UNESCO Framework for Cultural Stastics [Entwurf]).

- Kultur- und Naturerbe,

- Aufführungen und Feste,

- Bildliche Kunst,

- Kunsthandwerk und Design,

- Bücher und Presse sowie

- Audiovisuelle und digitale Medien.

- Randbereich: Tourismus, Sport und Freizeit

3.3 Kulturverständnis  |  |

Das Kulturverständnis hat sich ab den siebziger Jahren in der Hoch- und Populärkultur verändert, Folge ist eine "Integrationskultur" aus der Elite- und Unterhaltungskultur (vgl. FREERICKS - HARTMANN - STECKER 2010, 198-199).

Von Interesse ist die Förderung durch öffentliche Haushalte für Theater und Musik, kulturnahe Bereiche, Museen und Ausstellungen, Bibliotheken, Kulturverwaltung, Kunsthochschulen, Denkmalschutz, kulturelle Angelegenheiten im Ausland und Filmförderung.

Im Folgenden wird auf die Überschneidung von Sport und Gesundheit in der Freizeit und Fragen der Sportethik eingegangen.

"Sport" wurde in den zwanziger Jahren wie viele Sportausdrücke aus dem Englischen in den deutschen Wortschatz übernommen. Bezeichnet wird eine planmäßige Körperschulung und Betätigung. Die englische Bezeichnung von "sport" bedeutet Zerstreuung, Vergnügen, Zeitvertreib und Spiel.

Grundlage des Sports sind ursprünglich körperliche Aktivität, spielerisches handeln, Leistungsprinzip, soziale und ethische Werte (vgl. FRTEERICK - HARTMANN - STECKER 2010, 217).

Sport ist ein heterogenes Gebilde. Es gibt einen aktiven und passiven Konsum. Der Sport hat am Freizeitmarkt einen hohen Konkurrenzdruck mit dem Medienkonsum und der Eventkultur zu bestehen.

KRÜGER - DREYER (2004, 5-22) untersuchten die Struktur des Sports und kamen zur 40 - 20 - 40 Formel, 40 Prozent betreiben Sport, 20 Prozent interessieren sich für den Sport, 40 Prozent haben kein Interesse. Bemerkenswert in der Untersuchung ist der konstante Anteil der Gelegenheitssportler.

Von Interesse sind die einzelnen Sportarten mit der aktiven Betätigung wie etwa Fußball, Wintersport, Tennis, Turnen, Leichtathletik, Handball, Wandern/ Walken, Schwimmen und Radfahren.

Geschlechtsspezifisch bleibt das Radfahren bei beiden Geschlechtern bevorzugt. Bevorzugte "Frauensportarten" sind Reiten und Turnen, dagegen "Männersportarten" Boxsport und Ringen. Zunehmend gibt es und bilden sich "neutrale" Sportarten.

Motive für den Sport sind die deutliche Überschneidung mit einem Gesundheitsbezug mit zunehmendem Alter. Geselligkeitsaspekte spielen eher eine geringere Rolle.

Trends gehen weg vom normierten Spiel wie Streetball und Beachvolleyball. Risikoreichere Trendsportarten sind Mountainbiking, Inline -Skating, Snowboard, Gleitschirmfliegen und Riverrafting. Sie grenzen sich vom mittelfristigen Verbreitungspotential ab (vgl. STUMM 2004, 427-444).

TV - Sportarten bilden Fußball, Motorsport, Leichtathletik, Skisport und Boxen.

Veranstaltungsorte haben sich an die Anforderungen des modernen Mediensports angepasst. Die neuen Arenen für einen "Zuschauersport" werden privatwirtschaftlich betrieben, haben keine Kampfbahn und Stehplätze mehr.

4.2 Gesundheit  |  |

Die Thematik durchdringt fast alle Lebensbereiche wie die Ernährung, Bekleidung bis zum Urlaub und natürlich Sportaktivitäten.

Einstellungen zur Gesundheit unterscheidet sich in

- kritische Interessierte,

- aktive Sportler,

- sorglose Sportler,

- Minimalisten und

- passive Zauderer.

Der Bewegungsmangel und die Forderung nach sportlichen Aktivitäten weisen auf eine Nutzung der Chancen der Erkenntnisse aus der Sport- und Gesundheitswissenschaft bzw. Sportmedizin.

4.3 Sportethik  |  |

Als angewandte Ethik befasst sie sich mit den moralischen Aspekten des Sports.

- Themen sind etwa Fairness, Regeln und Normen (vgl. PAWLENKA 2004, 10).

- Die Beantwortung der moralischen Frage hängt vom persönlichen Selbstverständnis ab.

- Der Wettkampfsport kennzeichnet sich anders durch eindeutige Regeln und kaum eine Rollenfestlegung.

- Im Gesundheitssport und Freizeitsport spielt jeweils der Wertkanon des jeweiligen gesellschaftlichen Umfeldes eine Rolle.

- Zu unterscheiden ist das moralisch richtige Handeln auf der Akteursebene (Sportler, Trainer, Betreuer) und Institutionsebene (Sportstruktur).

Die Rolle des Sports in der Gesamtgesellschaft betrifft etwa Umweltfragen, Körperkultur und die Legitimation des Sports in der Öffentlichkeit und in den Medien.

Daraus ergeben sich Problemfelder wie die Zunahme von Gewalt als Foulspiel, Zuschauerkrawalle und Betrugshandlungen in Form von Doping und Rundenabsprachen.

Aktuell findet das Rollenethos von Trainern eine Beachtung.

Sport ist das Abbild und Spiegelbild der Gesellschaft. Kennzeichen sind die nationale und internationale Sportpolitik, Ökonomisierung, Medialisierung und Leistungsoptimierung (vgl. das pädagogische Prinzip Leistungsprinzip vs. Sozialprinzip).

5 Shopping und Gastronomie  |  |

Shopping und der Gastronomiebesuch stehen ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Freizeitaktivitäten.

5.1 Shopping  |  |

Zu unterscheiden ist zwischen Versorgungs- und Erlebniseinkauf. Einmal geht es um den Einkauf von lebensnotwendigen Gütern, zum Anderen steht der Vergnügungsaspekt als Erlebniseinkauf im Vordergrund (vgl. WIDMANN 2006, 16).

- Zu beachten sind die fließenden Übergänge und Überlappungen verschiedenen Motive.

- Es geht um Spontaneität, Ziellosigkeit, sich treiben lassen, eine attraktive Umgebung, große Produktpalette, Vielfalt in der Gastronomie und Auswahl der Destination.

- Klassische Orte des Erlebniseinkaufs sind die die Innenstädte mit ihren historischen Stadtkernen.

- Daneben sind die kleinen Städte mit Handwerkstradition, landwirtschaftlichen Produkten und auch Shopping-Center? mit großflächigen Versorgungseinrichtungen, Fachgeschäften, Dienstleistungsbetrieben und einem räumlichen Angebot von Gastronomie (vgl. WIDMANN 2006, 27-29).

- Neue Orte sind die "Urban Entertainment Center" als großflächige Einkaufszentren mit Freizeit- und Vergnügungsparks. "Brand Lands" gelten als Orte der Image - Kommunikation von Betrieben, etwa die BMW - Welt in München oder das Legoland Günzberg (vgl. WIDMANN 2006, 37-39).

- "Cross - Border - Shopping" als Sonderform für den grenzüberschreitenden Einkauf mit landesspezifischen Angeboten, wobei die EU -Binnengrenzen zur Nivellierung der Preise und Angebote beitragen.

Zentrale Merkmale der vielen Formen bilden eine Multifunktionalität, ausgeprägte Freizeitorientierung und Convenience als einheitliche Steuerung und Vernetzung der Angebote (vgl. QUACK 2001, 30).

5.2 Gastronomie  |  |

Das Gastgewerbe umfasst alle Angebotsformen einer zahlenden Bewirtung und Beherbung von Gästen. Die Gastronomie befasst sich als Teilbereich der Verköstigung zahlender Gäste in Gastwirtschaften bzw. Gasthäusern oder Restaurants.

Fünf Gruppen unterscheiden sich für den Bereich der Freizeit

- Beherbungsbetriebe mit und ohne Speisenangeboten wie Hotels, Gasthöfe, Hotel garnis und Pensionen,

- sonstige Beherbungsbetriebe "Parahotellerie ohne Relevanz,

- speisengeprägte Gastronomie wie Restaurants, Cafe, Eisdielen, Imbisshallen,

- getränkegeprägte Gastronomie wie Gastwirtschaften bzw. Schankwirtschaften und Gastgärten, Bars und Vergnügungslokale, Discotheken und Tanzlokale, Trinkhallen und

- Kantinen und Caterer abgesehen von betriebsinternen Kantinen für den Freizeitbereich.

Nach WITTERSHEIM (2004, 52) gib es die Individualgastronomie wie Einzelbetriebe oder mehrere Betriebstätten mit uneinheitlichen Leistungen, Systemgastronomie wie Handelsgastronomie, Verkehrsgastronomie an Verkehrsknotenpunkten und Convenience - Gastronomie wie Fast - Food und Take - away - Speisen.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussen die Gastronomie und Essensverhalten wie die Individualisierung, Feminisierung, Multitasking, Lebensphasen und Singelisierung (vgl. RÜTZLER 2003).

Es geht um neue Balancen für eine tragfähige Gestaltung der Freizeit, ihrer Strukturen und Angebot. Relevante Auswirkungen der Handlungsfelder Freizeitverkehr, Erlebniswelten, Großveranstaltungen und großflächigen Freizeitaktivitäten und Freizeitkonsum sind wesentliche Themenfelder.

Sie ergeben sich aus den Fachbereichen Politische Bildung und Nachhaltige Entwicklungen.

Dieser Teil der Studie bezieht sich zum Nachlesen auf die Ausführlichkeit in FREERICKS - HARTMANN - STECKER 2010, 241-352 und den IK -Autorenbeitrag "Nachhaltigkeit" als ein zusammenfassender Teilbereich aus dem Fernstudium "Nachhaltige Entwicklung"/ Comenius Institut Münster (2020) und ist daher nur als Überblick zur Thematik zu verstehen.

- Ursprung in der Forstwirtschaft - Krise im Mittelalter durch den Raubbau der Wälder

- Club of Rome 1972 - Grenzen des Wachstums

- Global 2000 - Bericht an den Präsidenten der USA Jimmy Carter 1980

- Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1983 - Brundlandt - Bericht 1987

- UN - Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 Rio Konferenz Deklaration - Handlungsbedarf in

- Ökologie - Umweltpolitik

- Ökonomie - Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen

- Gesellschaft - gerechte Verteilung der Lebenschancen

- Weltgipfel für Nahhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002

Nachhaltige Freizeitgestaltung

- schonende Nutzung der Naturressourcen - Übernutzung

- wirtschaftliche Nutzung - Arbeitskräfte, Arbeitsmarkt und Einkommensverteilung

- Stabilisierung sozialer Strukturen - Kulturerbe, Identität, Mitbestimmung

6.2 Problemfelder und Dimensionen  |  |

- Umweltprobleme - globale Erwärmung, Klimawandel - Bodennutzung- Wasserverbrauch - Abfall - Lärm

- Wirtschaftsprobleme - Grundversorgung der Menschen, Güterproduktion, Dienstleistungen, Erhaltung des Lebensstandards, Wirtschaftsstruktur - Güterverteilung

- Soziale Probleme - Wohnung, Kleidung, Bildung, politische Rechte - Solidarität, Integrationsfähigkeit, Gemeinwohlorientierung, Gerechtigkeitssinn,

- Freizeitverkehr - Mobilität

- Erlebniswelten - Freizeitzentren

- Großveranstaltungen - Mega - Events

- naturgebundene Freizeitaktivitäten - Naturschutz, Nationalparks, Landschaftsschutz, Biosphärenreservate

- Freizeitkonsum - Konsumzwang

6.4 Handlungsmöglichkeiten  |  |

- Politik und Gesetzgebung - Verkehrspolitik - Gesetzgebung - Umweltverträglichkeitsgesetz, Artenschutzgesetz, Wassergesetz, Waldgesetz, Lärmschutzgesetz, Abfallgesetz

- Planungsrahmen - Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung, Bauplanung

- Umwelttechnologien - regenerative Energien, Biogas, Solarwärme, wassersparende Geräte - Verkehr

- Besucherlenkung - Besucherzentren - Wegeführung, Beobachtungsstände, Informationstafeln

- Labels - Gütesiegel

- Regionale Wirtschaftsförderung - ökonomische Netzwerke, Produktionsketten, Mitbestimmung in der Gestaltung der Lebensumwelt - Naherholungsgebiete

- Bildung und Kommunikation - Gestaltungskompetenz - aktive Teilnahme am Wandel der Gesellschaft, "Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung" 2005-2014 - formale und informelle Bildung/ Validierung - Förderung der Erwachsenenpädagogik - Nutzung von Netzwerken im Bildungsbereich

7 Freizeitgestaltung Deutschland 2024  |  |

Im Folgenden wird auf den Sozialbericht Deutschland 2024 eingegangen.

Was jungen Menschen wichtig ist, lässt sich auch daran ablesen, womit sie ihre Freizeit verbringen, das heißt welchen Hobbys und Interessen sie nachgehen. Freizeitaktivitäten liefern daher neben den sozialen Beziehungen einen zentralen Einblick in die Lebenswelten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Junge Menschen nutzen heutzutage ganz selbstverständlich digitale Medien in ihrer Freizeit. Medien unterschiedlicher Art ermöglichen es, Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und sozialer Anerkennung zu befriedigen, unterstützen die Identitätsentwicklung und bieten Unterhaltung und Information. So verbrachten fast alle jungen Menschen ihre freie Zeit regelmäßig mit Musikhören und Fernsehen beziehungsweise Streaming.

Die Freizeitgestaltung junger Menschen beschränkte sich jedoch nicht auf Aktivitäten mit digitalen Medien. Analoge Aktivitäten spielten in der Freizeitgestaltung von jungen Menschen ebenfalls eine Rolle, wobei dies tendenziell bei queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen häufiger der Fall war als bei cis-heterosexuellen Gleichaltrigen:

- Etwa die Hälfte der queeren jungen Menschen gab an, mindestens ein- bis zweimal pro Woche in der Freizeit Bücher zu lesen oder kreativen Tätigkeiten wie Malen, Fotografieren und Schreiben nachzugehen; bei den cis-heterosexuellen jungen Menschen war es jeweils etwa ein Drittel.

- Auch musikalische Aktivitäten waren unter queeren jungen Menschen häufiger verbreitet: Rund ein Drittel gab an, mindestens ein- bis zweimal pro Woche ein Musikinstrument zu spielen oder zu singen; bei den cis-heterosexuellen jungen Menschen war es nur ein Fünftel.

- Bei sportlichen Aktivitäten zeigte sich dagegen kein Unterschied: Sowohl unter queeren als auch unter cis - heterosexuellen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gaben etwa zwei Drittel an, mindestens ein- bis zweimal pro Woche in ihrer Freizeit Sport zu treiben.

- Freizeit bedeutet für junge Menschen Freiräume, wobei diese nicht immer mit konkreten und zielgerichteten Aktivitäten gefüllt sein müssen. Für junge Menschen sind auch Zeiten des Nichtstuns wichtig, in denen sie "einfach mal rumhängen" können. Zwei Drittel der queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen gaben an, dass sie dies in ihrer Freizeit mindestens ein- bis zweimal pro Woche tun. Der Anteil bei cis-heterosexuellen Gleichaltrigen lag etwas niedriger.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY - NC - ND 4.0 - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International" veröffentlicht.

IT - Hinweis

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553099/freizeitgestaltung/ (19.8.2025) https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553099/freizeitgestaltung/ (19.8.2025)

8 Freizeitverhalten Österreich 2024  |  |

In Österreich ist Freizeit ein wichtiger und jahrelang kontinuierlich wachsender Wirtschaftsfaktor. Im Jahr 2020 gaben die Privathaushalte in Österreich vor dem Hintergrund der Corona - Pandemie rund 16,4 Milliarden Euro für Freizeit, Unterhaltung und Kultur aus und damit -19,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stiegen die Verbraucherpreise im Freizeitsektor mit 1,7 Prozent sogar noch stärker als zuvor.

Insgesamt gab es in Österreich am 31. Oktober 2019 circa 20 200 Unternehmen in der Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung, bei denen etwa 61.800 Beschäftigte tätig waren. Die größten österreichischen Freizeitunternehmen sind in den Bereichen Glücksspiel und Sportartikel aktiv, vor allem der Spielautomatenhersteller und Spielhallenbetreiber Novomatic sticht mit einem Umsatz von ungefähr 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 hervor.

Freizeitaktivitäten von Erwachsenen

Die Freizeit ist für nahezu alle Österreicher ein wichtiger Teil ihres Lebens. Bei einer im September 2020 durchgeführten Umfrage gaben dies 95 Prozent der Befragten an. Laut einer Erhebung aus dem März 2019 würden 22 Prozent der Arbeitnehmer für mehr Freizeit auf Gehalt verzichten; bei weiteren 32 Prozent käme es auf die konkreten Rahmenbedingungen an.

Die häufigsten Freizeitaktivitäten haben mit Medien zu tun: An der Spitze steht das Telefonieren mit dem Handy, gefolgt von Fernsehen und Radio. Dabei haben in der Corona - Krise viele häusliche Freizeitaktivitäten an Bedeutung gewonnen, insbesondere die Internetnutzung. Und die Technologisierung der Freizeit wird sich wohl auch in Zukunft fortsetzen: 35 Prozent der Österreicher waren im September 2020 der Meinung, dass sich die Digitalisierung in den nächsten Jahren positiv auf ihre Freizeitgestaltung auswirken werde; nur 11 Prozent hingegen waren diesbezüglich negativ eingestellt.

Freizeitaktivitäten von Kindern - Jugendlichen

Noch nicht ganz so ausgeprägt ist die Medialisierung bei den jüngeren Altersgruppen: So ist die häufigste Freizeitbeschäftigung von Kindern (6 bis 10 Jahre) mit 80 Prozent das Draußen spielen, gefolgt von Familienaktivitäten mit 76 Prozent; erst an dritter Stelle kommt das Fernsehen mit 73 Prozent. Jugendliche (11 bis 18 Jahre) wiederum treffen sich vor allem mit Freunden (69 Prozent); dahinter rangiert dann die Nutzung von bzw. das Spielen an Computer oder Smartphone mit 67 bzw. 63 Prozent.

IT - Hinweis

https://de.statista.com/themen/4758/freizeitverhalten-in-oesterreich/ (19.8.2025) https://de.statista.com/themen/4758/freizeitverhalten-in-oesterreich/ (19.8.2025)

9 Freizeitpädagoge - Freizeitpädagogin - Berufsbild  |  |

Freizeitpädagogik ist eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaft. Der Fokus liegt auf der Pädagogik der individuellen und gesellschaftlichen Problemlagen im Kontext von Freizeit.

Freizeitpädagogen und Freizeitpädagoginnen sind mit Organisationsaufgaben befasst und auch mit der Gestaltung von Animationsprogrammen - vor allem im touristischen Bereich. Sie planen, vermitteln und führen erlebnis- und outdoorpädagogische Angebote für verschiedene Zielgruppen durch (z.B. auf dem Schulhof, im Wald oder auf heimischen Gewässern).

Sie wenden Methoden der Erlebnispädagogik an, wie etwa die Nutzung des Lebensraumes im Sinne des Konzeptes "Gruppe - Natur - Ich". Ziel ist es, wichtige Persönlichkeitsmerkmale, wie etwa den Umgang mit Risiken sowie die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zu fördern oder Verhaltensdefizite auszugleichen.

Der Bereich der Freizeitpädagogik hat stark an Bedeutung gewonnen. Dem Aufgabengebiet sinnvoller Freizeitgestaltung widmen sich auch Spielpädagog/ innen.

Die Spielpädagogik steht im Zusammenhang mit anderen Formen der Pädagogik, insbesondere der Erlebnispädagogik, Kulturpädagogik, Jugendarbeit und Sonderpädagogik. Eine Unterkategorie der Spielpädagogik ist die Theaterpädagogik, die sich besonders mit dem darstellenden Spiel beschäftigt.

Spielpädagogen und Spielpädagoginnen gestalten die unterschiedlichen Formen des Spiels als symbolisches Spiel, konstruktives Spiel, funktionelles bzw. wiederholendes Spiel oder als Rollenspiel, z.B. Bauspiele, Kooperationsspiele und Abenteuerspiele.

IT - Hinweis

https://www.berufslexikon.at/berufe/2264-Freizeitpaedagoge~Freizeitpaedagogin/ (19.8.2025) https://www.berufslexikon.at/berufe/2264-Freizeitpaedagoge~Freizeitpaedagogin/ (19.8.2025)

10 Freizeitpsychologie  |  |

Gegenstand der Freizeitwissenschaft ist die Analyse und theoretische Erklärung des Freizeitsystems in seinen vielfältigen Ausdifferenzierungen. Innerhalb dessen beschäftigt sich Freizeitpsychologie mit Motivationen, Einstellungen, Verhaltens- und Erlebensweisen sowie Lernvorgängen in der Freizeit und ist neben Freizeitpädagogik, -soziologie, -ökonomie, -philosophie, Geographie und Sozialgeschichte eine der wichtigen freizeitwissenschaftlichen Teildisziplinen.

Sie hat in den letzten fast 50 Jahren, seit dem Freizeit sich als wissenschaftliches Betätigungsfeld etabliert hat, eine Fülle von Daten zu vielen Teilaspekten der Freizeit insbesondere zum Freizeitverhalten erarbeitet; zu den Freizeitmotivationen, Freizeitinteressen und zum Freizeiterleben gibt es deutlich weniger Erkenntnisse.

Nachdem bis in die achtziger Jahre hinein primär quantitative und repräsentative Studien im Zentrum der Betrachtung standen, sind in den letzten 15 Jahren zunehmend neue Erkenntnisbereiche erschlossen worden, die qualitativ untersucht werden.

Die Betrachtung dieser Erkenntnisbereiche erfolgt in erster Linie problemorientiert, so etwa unter den Stichworten Soziale Benachteiligung in der Freizeit, Freizeitrisiken, Freizeitstress, Zeitnot, Freizeit - Umwelt - Konflikt, Freizeit und Gesundheit, Urbane Freizeit, Zeitstrukturen, Freizeitstil - Management.

Bei der Bearbeitung dieser Felder greift Freizeitpsychologie häufig auf existierende allgemeine psychologische Theorien zurück, genuine freizeitpsychologische Ansätze sind bisher nur wenige entwickelt worden; das Gleiche kann für das methodische Vorgehen konstatiert werden.

Literaturhinweise/ Auswahl

Dollase, R. - Hammerich, K. - Tokarski, W. (1999): Temporale Muster. Die ideale Reihenfolge der Tätigkeiten, Opladen.

Opaschowski H.W. (1973): Einführung in die Freizeitwissenschaft. Freizeit- und Tourismusstudien, Opladen

Tokarski W. - Schmitz - Scherzer R. (1985): Freizeit. Studienskripten zur Soziologie 125. Stuttgart

Tokarski W. (1989): Freizeit und Lebensstile älterer Menschen. Kasseler Gerontologische Schriften 10, Kassel

Tokarski W. (Hrsg.) (1993). Freizeit im neuen Europa. Perspektiven in Wissenschaft, Freizeit und Politik. Edition Sport - Freizeit , Aachen

IT - Hinweis

http://www.psychology48.com/deu/d/freizeitpsychologie/freizeitpsychologie.htm (20.8.2025) http://www.psychology48.com/deu/d/freizeitpsychologie/freizeitpsychologie.htm (20.8.2025)

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.

Arnold R. - Nuissl E. - Rohs M. (2017): Erwachsenenbildung. Eine Einführung in Grundlagen, Probleme und Perspektiven, Hohengehren

Dollase R. - Hammerich K. - Tokarski W. (2000): Temporale Muster. Die ideale Reihenfolge der Tätigkeiten, Opladen

Freericks R. - Hartmann R.- Stecker B. (2010): Freizeitwissenschaft. Handbuch für Pädagogik, Management und nachhaltige Entwicklung, München

Fromme J.(2001): Freizeitpädagogik, in: Otto H.W. - Thiersch W.(Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit/ Sozialpädagogik, Neuwied, 610-629

Gau D.(1990): Kultur als Politik. Eine Analyse der Entscheidungsprämissen und des Entscheidungsverhaltens in der kommunalen Kulturpolitik. Beiträge zur Kommunalwissenschaft, Bd. 32, München

Giesecke H. (1983): Leben nach der Arbeit, München

Hansen K.P. (2003): Kultur und Kulturwissenschaft - Eine Einführung, Tübingen

Hufer Kl.-P. (2016): Politische Erwachsenenbildung. Plädoyer für eine vernachlässigte Disziplin, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1787, Bonn

Kirchhöfer D. (2004): Lernkultur Kompetenzentwicklung. Begriffliche Grundlagen, Berlin

Krüger A.- Dreyer A. (Hrsg.) (2004): Sportmanagement. Eine themenbezogene Einführung, München

Lange D. (2004): Historisch - politische Didaktik. Zur Begründung historisch - politischen Lernens, Schwalbach/ Ts.

Müller H. (2002): Freizeit und Tourismus. Eine Einführung in Theorie und Politik, Heft 41/2002, Berner Studien zu Freizeit und Tourismus, Bern

Nahrstedt W. (1990): Leben in Freier Zeit, Darmstadt

Opaschowski H.W. (1990): Pädagogik und Didaktik der Freizeit, Opladen

Opaschowski H.W. (1995): Freizeitökonomie. Marketing von Erlebniswelten, Opladen

Opaschowski H.W. - Pries M.- Reinhardt U. (Hrsg.) (2006): Freizeitwirtschaft. Die Leitökonomie der Zukunft, Hamburg

Opaschowski H.W. (2008): Einführung in die Freizeitwissenschaft, Wiesbaden

Pawelka Cl. (Hrsg.) (2004): Sportethik. Regeln - Fairness - Doping, Paderborn

Popp R. (2005): Zukunft: Freizeit: Wissenschaft, Forschung, Bd. 6, Wien

Quack H.-D. (2001): Freizeit und Konsum im inszenierten Raum. Eine Untersuchung räumlicher Implikationen neuer Orte des Konsums. Paderborner Geographische Studien 14/2001, Paderborn

Rützler H. (2003): Future Food. Die 18 wichtigsten Trends für die Esskultur der Zukunft, Kelkheim

Stumm P. (2004): Trendsportarten, in: Krüger A. - Dreyer A. (Hrsg.): Sportmanagement. Eine themenbezogene Einführung, München, 427-444

Wahl D. (2020): Wirkungsvoll unterrichten in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung, Bad Heilbrunn

Widmann T. (2006): Shoppingtourismus. Wachstumsimpulse für Tourismus und Einzelhandel in Deutschland. Materialien zur Fremdenverkehrsgeographie, Heft 64/2006 der Geographischen Gesellschaft Trier

Wittersheim N:: (2004): Erlebnisgastronomie in Deutschland. Materialien zur Fremdenverkehrsgeographie Heft 61/2004 der Geographische Gesellschaft Trier

Einleitung  |  |

Das Interesse für den Bereich "Familie" und die damit verbundenen Aspekte ergibt sich aus den vielfältigen Fragen der Politischen Bildung und der Auseinandersetzung mit interkulturellen Phänomenen.

Ausgangspunkt der Überlegungen sind

die Etablierung eigener Studiengänge im deutschsprachigen Raum, ausgehend von den USA und dem übrigen angelsächsischen Raum;

die Absolvierung der Universitätslehrgänge "Politische Bildung" (2008) und "Interkulturelle Kompetenz" (2012) sowie der Weiterbildungsakademie Österreich (2010) und

die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur.

Wer sich mit der Sozialgeschichte Europas auseinandersetzt, stößt auf die Geschichte der Familie und erkennt, dass diese ein interessanter Bereich Politischer Bildung darstellt (vgl. KAELBLE 2007, 27-56).

Im Folgenden wird auf die Entwicklung von Familienwissenschaft, historische Merkmale von Formen und Beziehungen von Familien, Familienkonzepte im Bürgertum, Erscheinungsformen gegenwärtiger Familien, Familienpolitik und europäische Aspekte, Elternbildung als Bedeutung und Beratungskonzepte eingegangen.

Im Fokus stehen erziehungs- bzw. bildungswissenschaftliche Aspekte und Elemente einer Politischen Bild

1 Einführung  |  |

Innerwissenschaftliche sozialwissenschaftliche Themenfelder als eigene Studiengänge sind eher selten. Ein neuer Themenbereich als angewandter Wissenschaftszweig ist mit Familienwissenschaft als Studiengang an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg seit dem Sommersemester 2013 eingerichtet (vgl. WEIDTMANN 2013).

Aus der Perspektive der Politischen Bildung bietet sich an, mit dem Phänomen Familie zu beschäftigen. Gefragt ist hier Interdisziplinarität.

Interdisziplinarität wird seit der Bologna - Reform in der Hochschullandschaft vermehrt praktiziert.

Beispielhafte Studienformate entstanden etwa

im Managementbereich,

in European Studies,

Ökonomie,

Ökologie,

Kulturwissenschaften und

im Bildungsbereich (vgl. die vom Autor absolvierten Universitätslehrgänge in Salzburg und Klagenfurt; vgl. NEUE STUDIENGÄNGE AN DEUTSCHEN UNIS).

Vor- und Nachteile werden diskutiert, so etwa als "Studium light" und geringere Fundierung als ein Einzelstudiengang bzw. als Wissen mit gesteigerter Effizienz (Expertenwissen), übergreifenden Fachkenntnissen und Methodenkompetenz.

0

In den USA wächst die Zahl der interdisziplinären Studiengänge seit den neunziger Jahren deutlich (vgl. NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS 2013). Familienwissenschaft ist hier und im übrigen angelsächsischen Raum als "Family Science" oder "Family Studies" etabliert.

Sieht man sich die Entwicklung von Familienwissenschaften an, so erkennt man die sozialen und ökonomischen Veränderungen bereits mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die Stadt - Land - Migration, urbane Vorortentwicklungen, Kinderarmut, Gewalt, die Emanzipation der Frauen, veränderte Berufstätigkeiten, die Technisierung des Haushalts und erhöhte Anforderungen an die Bildung kennzeichnen Faktoren einer Entwicklung der Familienwissenschaft.

Als einer der Meilensteine der Entwicklung der Family Studies wird heute die Studie "The Family: A Dynamic Interpretation" (1938) von Willard WALLERS angesehen. Ernest GROVES hat den Prozess, Familienwissenschaften als interdisziplinäre Disziplin besonders vorangetrieben (vgl. GROVES 1946, 25-26).

Heute gibt es in den USA zahlreiche Studiengänge, besonders an den "State Universities". Mit dem Beitrag von Wesley BURR und Geoffrey LEIGH (1983) etablierte sich die Familienwissenschaft endgültig als eigenständige Disziplin mit einem interdisziplinären Forschungsfeld und eigenen Paradigmen, Methodologien und Aspekten.

Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige Versuche einer Etablierung dieses Wissenschaftsbereichs. Man neigt eher zu Projekten und persönlichen Initiativen von Wissenschaftlern, so etwa die Interdisziplinäre Forschungsstelle Familienwissenschaft (IFF) an der Universität Oldenburg, das Interdisziplinäre Zentrum für Familienforschung an der Ruhr - Universität Bochum und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ohne Lehre wie das Deutsche Jugendinstitut München (DJI) oder das Staatsinstitut für Familienforschung Bamberg (IFB). Gestrichen wurde der 2002 als Hertie -Stiftung eingerichtete Stiftungslehrstuhl für Familienwissenschaft an der Universität Erfurt 2007.

Trotz des Bedarfs für eine Bearbeitung der Bedeutung von Familie, Familienprogrammen und Familieninstitutionen im nationalen und internationalen Bereich existiert kein eigenständiger Studiengang in Österreich (vgl. das Plädoyer von WINGEN 2004, 48). Bemerkenswert auch das Plädoyer von SCHWENZER und AESCHLIMANN (2006, 509-510).

1.2 Forschungsstand deutschsprachiger Raum  |  |

Im deutschsprachigen Raum ergibt sich unter Beachtung der Politischen Bildung ein Forschungsstand, der mit Göran THERNBORN (2004) mit einem ausgezeichneten Überblick über die Familie im 20. Jahrhundert in Form einer Weltgeschichte angesetzt werden kann. Sinnvoll ist die Beschränkung auf die Aspekte des Patriarchalismus, der Heiraten und Fertilität.

Andre BURGUIEREs Weltgeschichte der Familie (1996) und Philippe ARIES und Georges DUBYs "Geschichte des privaten Lebens" (1993) enthalten einzelne Kapitel europäischer Länder, umfassen aber nicht den letzten Teil des 20. Jahrhunderts.

Der Überblick über die europäische Familie von Andreas GESTRICH, Michael MITTERAUER und Jens - Uwe KRAUSE (2003) legt Schwerpunkte auch auf andere Epochen. Ein europäisches Gesamtbild erhält man auch nicht aus nationalen Überblicksdarstellungen (vgl. KAELBLE 2007, 28).

Zu erwähnen sind die ausgezeichnete Geschichte der Frauen von Giesela BOCK (2000), die Geschichte der Kindheit von Egle BECCHI und Dominique JULIA (1998), die Geschichte der Mütter von Yvonne KNIEBIEHLER (2000) und die Geschichte der Unverheirateten von Jean Claude BOLOGNE (2004).

2 Historische Merkmale von Familienformen und Familienbeziehungen  |  |

Im Diskurs über heutige Familien mit ihren Leistungen spielen Vorstellungen über vergangene Familienverhältnisse eine Rolle. ROSENBAUM (1977) erkennt dies als wenig erstaunlich, weil die Besonderheit einer Situation erst dann erfasst wird, wenn man sie von einer davon abweichenden absetzt. Bestimmend ist die Perspektive der Gegenwart.

Die Eltern - Kind - Gruppe in Mittel- und Westeuropa war nicht in große Verwandtschaftsverhältnisse eingebunden.

Die Kleinfamilie war nicht das Ergebnis des Übergangs von einer vormodernen in die moderne Familie. Zudem spielten religiöse Gründe eine Rolle wie etwa das kirchliche Heiratsverbot mit Ehen zwischen Verwandten.

Bestimmend ist ein Verwandtschaftssystem, dass keine der beiden Seiten der Ehepartner bevorzugt. Verwandt ist man mit allen Personen der mütterlichen und väterlichen Seite und bestimmt selbst die Präferenzen. Damit erhält die Kernfamilie eine zentrale Bedeutung.

2.1 Organisation der Arbeit  |  |

Bestimmend ist die Organisation von Arbeit seit dem 11. und 12. Jahrhundert in Form einer Familiarisierung, ergänzt ab dem Hochmittelalter mit Gesinde in Form von Inhabern von Höfen und Handwerksbetrieben. Schon durch die Betriebsgrößen, die zumeist nur eine Familie ernähren konnten, kam es eher selten zu größeren Familien mit mehreren Generationen. Typisch war dagegen die Beschäftigung von Personal, das in den Haushalt integriert war.

Erst im 19. Jahrhundert stieg die Lebenserwartung und damit kam es häufiger zu einer Drei - Generationen - Familie, wobei diese bei Bauern eher verbreitet war. Im mobilen Bürgertum lebten die Generationen weiter entfernt voneinander (vgl. ROSENBAUM 2014, 20-21).

2.2 Familiengründung  |  |

Wer wen heiraten durfte, war sozial und obrigkeitlich kontrolliert. Heirat und Familiengründung waren abhängig vom Eigentum und Vermögen. Nicht - Besitzende mussten ihre Befähigung nachweisen.

Von einer Heiratsbeschränkung besonders betroffen waren Angehörige einer unter - bäuerlichen Gruppe. Hier spielte auch der Charakter und der Lebenswandel eine Rolle. Bis in das 19. Jahrhundert war die Heiratsbeschränkung ein Mittel zum Erhalt von Unterschichten. Eine Heirat blieb ein Privileg und Statussymbol von Besitzenden (vgl. LIPP 1982, 228-598). Mit der zunehmenden ökonomischen Entwicklung mit Manufakturen und Hausindustrie bzw. hausindustrieller Arbeit kam es zu verschiedensten Erwerbsmöglichkeiten und einer leichteren Familiengründung.

Für Angehörige der Unterschicht blieb mitunter die Alternative einer "wilden Ehe" (vgl. ROSENBAUM 2014, 30-32). Zudem galt sie als Alternative zur legitimen, kirchlich und weltlich anerkannten Ehe. Als Ledig - Sein war der Staus vorgegeben, der für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen sowie für alle hausrechtlich Abhängige wie Gesinde, Lehrlinge und Gesellen galt.

Bis in das 19. Jahrhundert unterlagen auch Soldaten und Studenten einem Heiratsverbot (vgl. MÖHLE 1999, 193). Bis in das 19. Jahrhundert war Heirat ein Privileg, das von der Obrigkeit gewährt wurde. Die Genehmigung galt an den Nachweis des Bürgerrechts (Städte), die Erlaubnis der Heimatgemeinde und an den Nachweis von regelmäßigen Einnahmen oder Vermögen sowie den Lebenswandel und Charakter. Kirchliche Vorschriften je nach Konfession waren ebenso gültig (vgl. MÖHLE 1999, 188). Viele "wilde Ehe" waren Zweitbeziehungen. Mitunter entstanden komplexe Familienstrukturen.

In Krisenzeiten kam als letzte Möglichkeit eine Auswanderung in Betracht. Aus heutiger Sicht spielten materialistische Überlegungen eine Rolle.

Hinweise bestätigen, dass die Partnerwahl ohne Druck von außen stattfand. Die Akteure lebten in einem Umfeld, in dem sich gewisse soziale Muster entwickelten. Pierre BOURDIEU (1993, 285) hat bäuerliche Heiratsstrategien in einem Kontext an die Wahrnehmung der Lebenserfahrung gesehen. Früheste Erziehung wird durch soziale Erfahrungen mit Wahrnehmung und Beurteilung verstärkt ("Vorlieben"), die auch für potentielle Partner gelten. Solche Wahrnehmungsmuster sind Ähnlichkeitswahlen, die auch heute unter anderen Bedingungen gelten (vgl. GESTRICH 2003, 503-504).

Das Heiratsalter hing von lokalen und regionalen Arbeitsmöglichkeiten und Einkommensverhältnissen ab. Auch bestimmten Qualifikationsschritte eine Heirat, man denke nur an Handwerker mit der Bedingung der Meisterprüfung für eine Betriebsführung. Altersungleiche Ehen ergaben sich aus der Verbindung zwischen Meisterwitwen und Gesellen (vgl. ROSENBAUM 1982, 151).

2.3 Verhältnis Ehepartner  |  |

Das Verhältnis der Ehepartner wurde durch gemeinsame Arbeit und Verantwortung für den Betrieb geprägt. Feste Vorstellungen für die Arbeitsbereiche von Frauen und Männern regelten den Alltag. Es galt gesellschaftlich normiert, dass der Mann die Arbeiten außerhalb des Hauses, die Frau die Arbeiten im und um das Haus mit der Sorge um die Kinder zu leisten hatten.

Im kleinbäuerlichen Betrieb hatte die Frau am Feld mitzuarbeiten. Jedenfalls konnte man von einem Statusvorsprung des Mannes mit einer patriarchalischen Ordnung, auch in ökonomischer und öffentlicher Funktion, sprechen (vgl. ROSENBAUM 2014, 25-26). Im Handwerk überwachte die Zunft die Einhaltung der Arbeitsteilung. Mitunter waren die Ehebeziehungen konfliktreich, weil bei den beengten Arbeits- und Lebensverhältnissen Rückzugsräume kaum vorhanden waren (vgl. ROSENBAUM 1982, 153-155). Dies betraf damit auch die ehelichen sexuellen Beziehungen, die wenig Intimität zuließen. ILIEN und JEGGLE (1978, 80) verweisen auf den Zusammenhang mit der Existenzsicherung (Härte der Arbeit, Hunger, mangelhafte Räumlichkeiten). Vor- und außereheliche Beziehungen bestanden heimlich und im Verborgenen und hatten den Makel der Sünde (vgl. ROSENBAUM 2014, 26).

In der Regel gab es mehr Schwangerschaften als überlebende Kinder (hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit). Durch Fehl- und Totgeburten bzw. frühe Kindersterblichkeit - bedingt durch hygienische Verhältnisse, bestimmte Traditionen der Säuglingsernährung und Arbeitsbelastung der Mütter - kam es zu großen Altersabständen in der Geschwisterreihe.

Die Notwendigkeit einer Wiederverheiratung beim Tod eines Ehepartners führte zu Halb- und Stiefgeschwistern (vgl. ROSENBAUM 1982, 212-214; GESTRICH 2003, 567-569).

2.4 Stellung von Kindern  |  |

Kinder standen wenig im Interesse und der Aufmerksamkeit der Erwachsenen. Entsprechend ihrem Alter wurden sie in den Alltag integriert. Mit zunehmendem Alter trat die Arbeit in den Vordergrund (Nachahmung - Rollenübernahme - Anerkennung). Bezugspersonen waren die Eltern, Großeltern und die Arbeitskräfte im Betrieb. Unter Umständen waren es auch Nachbarn.

Befehl und Gehorsam sowie körperliche Strafen waren selbstverständlich. Die Schule spielte kaum eine Rolle.

Mit der Schulpflicht kam es zur Übernahme der Arbeitspflicht. Die Jungen verließen bald das Elternhaus. Mädchen blieben allgemein länger - zur Hausarbeit - an das Haus gebunden.

3 Familienkonzepte des Bürgertums  |  |

Mit der Trennung von Familie und Berufstätigkeit bzw. Familie und Erwerb entstanden neue Vorstellungen über Ehe und Familie (vgl. ROSENBAUM 1982, 251-253, 271-273).

Wesentliche Aspekte waren nunmehr

mehr Zuneigung und Liebe und weniger sachliche Erwägungen als Ideal als Austausch von Gedanken und Gefühlen,

eine veränderte Einstellung zu Kindern mit Zuneigung und

einer Abgrenzung der Familie als Einheit nach außen, damit ein Entstehen von Privatsphäre.

3.1 Bürgertum  |  |

Diese Aspekte ergaben sich aus dem entstandenen Bürgertum, das sie auch erst versuchte zu realisieren. In der Monarchie gehörten zum Bürgertum Unternehmer, Freiberufler, höhere Beamte und materiell abgesicherte sonstige Berufe.

Erziehung und Bildung waren im Bürgertum wesentlich, bei Frauen ein wesentlicher Aspekt für eine Ehe. Ein Leben als Unverheiratete war nicht erstrebenswert. Für Männer gehörte die Ehe und Familie zu einer bürgerlichen Existenz. Eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ergab für die Frau den Haushalt und die Kindererziehung, für den Mann das Berufsleben und die Öffentlichkeit mit einer rechtlichen innerfamiliären Autorität und Entscheidungsbefugnis (vgl. ROSENBAUM 1982, 343).

Im Bürgertum hatten Kinder als Arbeitskräfte keine Bedeutung. Unterricht und Erziehung vollzogen sich in Schule bzw. häuslicher Umgebung. Die Bedeutung ergab sich aus der familiären Situation (Partnerwahl) und der Wertschätzung von Bildung. Dies war eine gemeinsame Aufgabe der Eltern und wurde finanziell unterstützt (vgl. ROSENBAUM 1982, 364-365).

Hilfreich war in dieser Entwicklung auch der Rückgang der Kinderzahlen, resultierend aus der zunehmend wertschätzenden Haltung der Gesundheit von Frauen und hohen Ausbildungskosten für Kinder (vgl. GESTRICH 2003, 513-515).

3.2 Trennung Arbeit - Familie  |  |

Kennzeichnend war die Arbeitsteilung, die Frau als Mutter und Leiterin des Personals, der Mann als Vater und Betriebsinhaber, als Randfigur bei der Erziehung der Kinder. Söhne wurde in der Regel mehr gefördert, wollte man doch den sozialen Staus der Familie zumindest halten. Töchter erhielten keine Ausbildung zur selbständigen Lebensführung, vielmehr stand eine Haushaltsführung und gesellschaftliche Konventionen für eine spätere Ehe im Mittelpunkt.

Bedingungen für eine Bildung der bürgerlichen Familie waren demnach die Trennung zwischen Familie und Arbeit sowie eine gesicherte materielle Situation. Hier lag der Unterschied zum Familienmodell der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums.

Erst mit den Bemühungen um eine Verbesserung der ökonomischen Situation und der Bildung von Qualifikationen in der Arbeiterschaft und bei Angestellten realisierte sich das bürgerliche Familienmodell.

4 Erscheinungsformen gegenwärtiger Familien  |  |

Ausgehend von der Definition, dass mit "Familie" die in einem Haushalt lebende Gruppe aus einem oder mehreren Erwachsenen mit Kind bzw. Kindern bezeichnet wird, zeigt es sich, dass Familien im Vergleich zur angeführten historischen Entwicklung vermehrt als Kleinfamilien leben (vgl. ROSENBAUM 2014, 36).

4.1 Kleinfamilie  |  |

Realisiert wird dies durch

getrennte Haushalte,

eine veränderte Position der Frauen,

Bildungsgleichheit von Söhnen und Töchtern,

Erwerbstätigkeit von Frauen, auch bei kleinen Kindern und

gleichbleibender Arbeit im Haushalt (vgl. PFAU - EFFINGER 2000; ROSENBAUM 2014, 36).

Klassen- und Schichtzugehörigkeit spielen nach wie vor eine Rolle, wie es sich bei der Partnerwahl zeigt ("Kulturkapital" als Merkmal, vgl. dazu GESTRICH 2003, 498, 503-504).

4.2 Diskurs Familienstrukturen  |  |

Zur Diskussion stehen

die hohe Quote der Wiederverheiratungen bzw. neue Partnerschaften,

die komplexen Familien- und Verwandtschaftsstrukturen (vgl. STEINBACH 2008, 153-180),

nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit oder ohne Kinder (vgl. diese als Nachfolge von "wilden Ehen") und

damit andere Perspektiven als etwa Folgen einer frühen Verwitwung.

Trennung und Scheidung besitzen andere Emotionalität und Belastungen als schlechte soziale Umstände und Armut.

Ehe und Familie ist kein Privileg mehr, mitunter sehen Menschen in ihr nur mehr eine unnötige Formalität.

Privilegiert ist die Ehe (nur) durch die staatliche Verfassung und das Steuerrecht. Kirchenrechtliche Vorschriften werden unterschiedlich gesehen und ergeben einen privaten Charakter.

5 Familienpolitik  |  |

Im Folgenden geht es um politische Elemente der Gerechtigkeit und des Nachteilausgleichs, der Effizienz von Maßnahmen und der Nachhaltigkeit.

Abschließend soll Familienpolitik im europäischen Kontext diskutiert werden.

5.1 Gerechtigkeitsregeln - Nachteilsausgleich  |  |

Mit der Änderung der Familienverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zu einer Diskussion um die Stellung der Familie in einer demokratischen Gesellschaft.

Es geht grundsätzlich um die Stärkung der Familien, der Elternrechte, die Erziehung der nachwachsenden Generation, die innerfamiliären Beziehungen und aktuell um integrative Maßnahmen von zugezogener Familien. Es geht auch um einen Abbau der patriarchalen Stellung autoritärer Väter als Ursache autoritärer Charakterstrukturen (vgl. ADORNO/ FRENKEL - BRUNSWICK/ LEVINSON/ SANFORD 1950; HENTSCHKE 2001; BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 327-328).

Es geht um den verfassungsgemäßen Schutz von Ehe und Familie.

Es geht um die Erziehung und Pflege der Kinder als Recht und Pflicht der Eltern.

Erziehungsberechtigung bedeutet nur dann einen Eingriff des Staates, wenn diese versagt oder Verwahrlosung droht.

Mütter haben den Anspruch auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft.

Die Gesetzgebung verschafft unehelichen Kindern die gleichen Bedingungen für ihre Entwicklung und gesellschaftliche Stellung wie den ehelichen.

Der Staat wacht über die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten und besitzt das Recht einzugreifen.

Unabhängig von der Lebensform gibt es die Fürsorge- und Erziehungspflicht der Eltern bzw. des/ der Erziehungsberechtigten.

Familienpolitik steht in enger Verbindung mit Sozial-, Frauen-, Bildung-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik.

Nicht nur die Regierung und das Parlament sind in der Pflicht, auch die Rechtsprechung und völkerrechtliche Grundrechte schützen die "Familie", d.h. das Familienleben, das Recht auf Gründung einer Familie, das Erziehungsrecht, das Umgangsrecht der Kinder mit den Eltern bzw. der Eltern mit den Kindern und der rechtliche und wirtschaftliche Schutz von Familien einschließlich des Anspruchs auf Mutterschafts- und Elternurlaub steht unter einem besonderen Schutz.

Dies zeigt sich etwa in der "Grundrechtscharta der EU 2010" in den Kapiteln 7,9,14,24 und 33.

Angesichts des umfassenden parlamentarischen und rechtlichen Rahmens versteht es sich von selbst, dass es ein eigenes Familienministerium gibt.

Familienpolitik, Sozialpolitik und Frauenpolitik ist hier gekennzeichnet durch Gerechtigkeitsregeln und einen Nachteilsausgleich.

In diesem Konzept spielt der Interessensausgleich der Eltern und Kinder eine wesentliche Rolle.

Damit ist die Gleichberechtigung der Ehepartner angesprochen (vgl. beispielhaft in der Erziehung und Arbeitswelt; siehe die IT -Autorenbeiträge  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehung, Vorberufliche Bildung in Österreich, Gender). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehung, Vorberufliche Bildung in Österreich, Gender).

5.2 Effizienz von Maßnahmen - Neoliberalismus  |  |

Familienpolitische Ziele ergeben sich hier

in der Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität von Familien,

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

dem Wohlergehen der Kinder und einer positiven Entwicklung der Fertilität.

Damit soll es zu einer Stärkung und Entwicklung des Humanvermögens kommen (vgl. die wirtschaftlich selbständige Familie und die eigenständige Fürsorgeleistung für ihre Kinder; BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 333).

Man hat ebenfalls in diesem Kontext zu bedenken, dass die Frage einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf sich bei einer allleinerziehenden Mutter anders darstellt als bei einer Familie mit Mutter und Vater oder bei einer Familie mit mehreren Kindern.

Umstritten ist ebenfalls die Fertilitätsrate, wie hoch sie für die Sicherung des Humanvermögens der Gesellschaft sein sollte und in welcher Form überhaupt ein Einfluss der Familienpolitik anzunehmen ist (vgl. LUTZ 2008,17-24; GAUTHIER 2007, 323-346).

Plädiert wird für die Umsetzung von Teilzielen familienpolitischer Maßnahmen und Annahmen für die Wirkung dieser Ziele. "Denn Mütter und Väter haben auch unabhängig von ihren unterschiedlichen Qualifikationen in ihrer Sozialisation bestimmte Präferenzen entwickelt, die die Wirkung von Maßnahmen in erheblichem Umfang beeinflussen können" (BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 334).

Zudem spielen geschlechtsspezifische Sozialisationserfahrungen eine Rolle. Man denke nur an die Tendenz in Europa, dass Mütter Kinder und Beruf als Lebensziel mit der Präferenz für Kinder ansehen, während Väter dem Beruf ein höheres Gewicht geben. In der Praxis wird auf solche Differenzierungen verzichtet. Es kommt eher zu Generalisierungen, etwa erhöhte Kinderleistungen lassen erhöhte Kosten beim Staat entstehen, es kommt zu verringerten Arbeitszeiten von Müttern. Daher kommt es zu geringeren Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen (Reduzierung auf das ökonomische Prinzip).

Der Neoliberalismus unterstellt, dass das menschliche Wohlbefinden dann am größten ist, wenn die Gesellschaft allein durch den Markt reguliert wird. Die staatliche Aufgabe ist daher auf die Herstellung einer Marktfreiheit begrenzt. Es kommt zur paradoxen Annahme, dass das Wohlbefinden der Familie und ihrer Mitglieder dann maximiert wird, wenn sie zunehmend individuell marktabhängig sind. Dem Staat fällt in diesem Modell keine Rolle zu, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Familien ihre Freiheit auch leben können (vgl. BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 335-336).

Im internationalen Vergleich sind die Annahmen über Wirkungen familienpolitischer Maßnahmen umstritten. ADEMA (2012, 487-498) weist im OECD - Vergleich darauf hin, dass Mütter mit mehreren Kindern in allen OECD - Ländern eine geringere Arbeitszeit aufweisen als Mütter mit einem Kind (vgl. Skandinavien, UK und die USA, auch die EU - Staaten im Süden und F). Der Zeitrahmen hängt wesentlich von Alter und der Zahl der Kinder ab.

Es zeigt sich das Dilemma, dass eine neoliberale Familienpolitik die Perspektive der Präsenz der Eltern am Arbeitsmarkt mit Verbesserungen vorrangig betrachtet.

Es wird also deutlich, dass die Wirkung von familienpolitischen Maßnahmen ohne die Berücksichtigung individueller Präferenzen und Lebensentwürfe der Eltern an der Realität der Eltern vorbeigeht (vgl. BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 337).

5.3 Nachhaltige Familienpolitik  |  |

Mit der Einflussnahme von US - Vorstellungen auf die Familienpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, zunächst in Deutschland, folgen Konzepte der OECD mit einer Fülle internationaler Vergleiche zu familienpolitischen Leistungen.

Wesentlich scheint die Erkenntnis, dass nationale Familienpolitik die Basis von internationalen Vergleichsdaten benötigt.

Der Wandel der familiären Lebensformen, alleinerziehende Eltern (-teile), die Konzentration bestimmter Migrantengruppen in bestimmten Regionen, eine zunehmende berufliche Qualifikation von Müttern mit Kindern, ein Wandel ökonomischer Strukturen und der Rückgang der Kinderzahlen sind nicht nur nationale Merkmale.

Europäische Länder führen ebenfalls diese Diskussionen, eine internationale Perspektive erleichtert den Diskurs. Dies ist wichtig, weil die kulturell unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Ländern die Möglichkeit ergibt, Stärken und Schwächen von familienpolitischen Maßnahmen zu prüfen.

Thesen wie die Erhöhung des Kindergeldes bzw. der Familienbeihilfe würden bei schlecht Qualifizierten niedrig bezahlte Arbeit aufgeben, lässt sich ebenso prüfen wie etwa die These, eine größere Präsenz am Arbeitsmarkt verringere die Kinderarmut.

Zudem hat die EU - Grundrechtscharta 2010 eine klare rechtspolitische Struktur geschaffen, mit der nationale Familienpolitik sich in den einzelnen Ländern zu bewegen hat (Schutz der Familie, Mutterschutz, Elternurlaub, Erziehungsrecht; vgl. BERTRAM - DEUFLHARD 2014, 339-340). Damit wird festgestellt, dass ein Mitgliedsstaat der EU sehr wohl Familienpolitik auf die gleichen Grundlagen aufbauen kann, die in anderen EU - Staaten gelten (vgl. MITTERAUER 2003).

5.4 Familienpolitik im europäischen Kontext  |  |

Die knappen Prinzipien einer nachhaltigen Familienpolitik zeigen an, dass Neudefinitionen bzw. neue Überlegungen notwendig werden.

Horizontale Gerechtigkeit sollte das klassische Modell eines sozialen Ausgleichs sicherstellen. Eltern sollen finanziell gegenüber Nicht -Eltern benachteiligt werden. Eine Gesellschaft kann erwarten, dass Mütter und Väter gleichberechtigt ihre Existenz sichern, sie kann aber auch erwarten, fass noch zusätzlich die Existenz des Kindes gesichert ist(vgl. das Leistungsprinzip und Sozialprinzip).

Gleichberechtigung von Frauen und Männern - kodifiziert in der Bundesverfassung und EU - Charta 2010 - ist nur dann realisierbar, wenn eine Familienpolitik sicherstellen kann, dass Fürsorge- und Erziehungsleistung für Kinder und den Lebensvorstellungen der Eltern mit ihrem Können und vermögen am Arbeitsmarkt in den einzelnen Altersphasen des Kindes eine Balance hergestellt wird. Diese "Work - Life - Balance" beinhaltet eine Sicherstellung von Kinderkrippen bis zu infrastrukturellen Angeboten für Kinder und Heranwachsende.

Nachhaltige Familienpolitik wäre in einem Irrtum zu glauben, dass ein solcher Ausbau ausreichend wäre, um die Entwicklung von Kindern und Heranwachsenden sicher zustellen. Ein solcher Prozess benötigt nicht nur institutionelle Orte und die Familie, vielmehr wird er auch positiv durch kommunale und soziale Einrichtungen und dem Elternhaus so gestaltet, dass zu Erziehende im unmittelbaren Nahbereich positive Erfahrungen sammeln können.

Gefordert ist eine konsequente Ablehnung von familialer Gewalt und damit einer Förderung familialer Erziehung und konsequenter Unterstützung familialer Bindung (vgl. SCHREIBER 2015, 162-171).

Gefordert sind Impulse bzw. Initiativen der Bildungs-, Gesundheits-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

Für Randgruppen und Zuwanderer spezifische Angebote sind vermehrt einzufordern.

Fürsorge für andere kostet Zeit. Diskriminierungen ergeben sich, wenn man sich ausschließlich am Muster beruflicher Karrieren orientiert (vgl. die Bemühungen um eine vermehrte Bedeutung und Unterstützung von Freiwilligentätigkeiten/ "Ehrenamtlichkeit" und deren Notwendigkeit einer Koordination > DICHATSCHEK 2012/2013, 688-692).

Die größte Herausforderung von Familienpolitik für die Zukunft dürfte wohl bei der Fürsorge für Kinder und Ältere darin bestehen, die die Lebensverläufe und ihre Fürsorgeleistungen zu keinen Benachteiligungen kommen zu lassen. Erst bei einer vielgestaltigen Organisation der Lebensverläufe ist eine soziale Gerechtigkeit nach dem Verständnis von Nachhaltigkeit erreicht.

Für die Bildungseinrichtungen gelten in jedem Fall, dass Voraussetzungen und Standards, entsprechende Elemente, Methoden und Unterrichtsplanungen sowie Qualitäten einer Inklusion dringend einzufordern sind (vgl. REICH 2014). Damit ist auch der gesamtgesellschaftliche Rahmen abzustecken.

6 "Europäische Familie"  |  |

WALL, LASLETT und MITTERAUER haben die die These einer "europäischen Familie" entwickelt (vgl. MITTERAUER 2004, 140-160; KAELBLE 2007, 52-53).

Kernaussagen sind

die Gründung eigener Haushalte jung verheirateter Ehepaare,

ein höheres Heiratsalter,

niedrigere Geburtsraten und

berufliche Selbständigkeit sowie

eine höhere Zahl lebenslang Unverheirateter.

6.1 Lebensweisen  |  |

Bestimmte Lebensweisen ergeben sich in der Intimität der Familie, dem Ideal der Liebesheirat, der emotionalen Bindung in der Eltern - Kinder - Beziehung, der Verantwortung für die Erziehung durch die Eltern, der starken Orientierung der Kinder an die Eltern und der Vorbereitung einer Trennung von der Herkunftsfamilie in der Jugend etwa durch eine starke Pubertätskrise, den Eintritt in ein Internat, die berufliche Stellung als Lehrling bzw. Bedienstete und den Militärdienst (vgl. MITTERAUER 1986).

Bis zum 19. Jahrhundert gab es diese Entwicklung im nördlichen und westlichen Europa, erst ab dem 19. Jahrhundert entwickelt sich diese Familienkonstellation in ganz Europa allmählich aus.

6.2 Besonderheiten  |  |

Eine europäische Besonderheit entstand in der Vielfalt der Ehe- und Familienmodelle.

Die Scheidungsraten stiegen, blieben aber unter der US-Rate?? und waren höher als in Asien (einschließlich der modernen Gesellschaften in Japan, Singapur, Korea und Honkong; vgl. KAELBLE 2007, 54).

Ebenso war bzw. blieb eine Besonderheit die Ein - Eltern - Familie (vgl. das Extrembeispiel Dänemark).

Außereheliche Geburten blieben in Europa niedriger als in den USA, höher aber als in Asien (vgl. COLEMAN 2002, 319-344).

Zusammenfassend kann man feststellen, dass es zwar unübersehbare Unterschiede und Verschiedenheiten in Europa gibt, daneben aber auch spürbare Annäherungen und bestimmte Eigenarten der europäischen Familie, die sie deutlich von außereuropäischen Familienkonzepten unterscheiden (vgl. KAELBLE 2007, 54).

7 Aspekte einer Familienpolitik in Österreich  |  |

Politik hat immer Auswirkungen auf die Familien. Trotzdem hat sich die Familienpolitik als eigenständiger Politikbereich relativ spät entwickelt. Bis in die sechziger Jahre werden in den einzelnen Bundesministerien Familienreferenten bestellt und vom Referat im Bundeskanzleramt koordiniert.

1967 wird der Familienpolitische Beirat als Beratungsgremium für die Ressortleitung beim damals zuständigen Bundeskanzleramt eingerichtet. Dem Familienpolitischen Beirat, den es bis heute gibt, gehören Vertreter der Familienorganisationen und der Sozialpartner an.

1971 wird im Bundeskanzleramt erstmals ein Staatssekretariat für den Aufgabenbereich Familienpolitik geschaffen, im Jahr 1983 dann ein eigenes Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz errichtet und Familienpolitik damit als eigener Politikbereich etabliert.

7.1 Familienpolitik - Rahmenbedingungen  |  |

Unter Familienpolitik versteht man die Gesamtheit der Maßnahmen, mit denen der Staat regelnd und gestaltend eingreift, um die Rahmenbedingungen für Familien zu beeinflussen. Primäre Aufgabe von Familienpolitik ist es, die in den Familien und durch sie für den einzelnen und die Gesellschaft erbrachten Leistungen anzuerkennen und die familialen Leistungspotenziale zu fördern. Diese These beinhaltet ein gesellschaftspolitisches Verständnis von Familienpolitik. Sie unterscheidet sich u.a. von der weitverbreiteten Vorstellung, Familienpolitik sei in erster Linie Sozialpolitik im Sinne der öffentlichen Fürsorge.

Familienpolitik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit Familien die Kinder, die sie haben wollen, frei von wirtschaftlichen und sozialen Zwängen auch bekommen können. Eltern müssen tatsächlich die freie Entscheidung haben, wie sie Haushaltsführung, Kindererziehung und außerhäuslichen Erwerb untereinander aufteilen, ohne sofort als Rabenmutter oder Hausmütterchen abgestempelt zu werden.

In den Gesellschaften der industrialisierten Welt, vor allem in jenen Gesellschaften, die stark erwerbszentriert sind und deren soziale Absicherung ausschließlich über Erwerbstätigkeit erfolgt, besteht die Gefahr, dass Kinder und jene, die Verantwortung für Kinder übernehmen, zunehmend von der Teilhabe – insbesondere auch vom materiellen Wohlstand –ausgeschlossen werden. Wenn aber gesellschaftlich anerkannte Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit verwirklicht werden sollen, ist es Aufgabe der Politik, hier gegenzusteuern.

7.2 Familienlastenausgleich  |  |

Zentrales Element der Familienpolitik in Österreich ist der Familienlastenausgleich. Familienlastenausgleich bedeutet, dass die finanzielle Mehrbelastung, die durch Ernährung, Bekleidung, häusliche Unterbringung und Erziehung von Kindern verursacht wird, ausgeglichen werden muss. Denn Kinder stellen positive Effekte für die Gesellschaft als Ganzes dar, und sie sichern den Generationenvertrag.

Darüber waren sich Politik und Interessensvertretungen schon zu Beginn Zweiten Republik einig. Einigkeit bestand auch darüber, dass der Ausgleich der Familienlasten zwischen denjenigen zu erfolgen hat, die die Lasten im Interesse der gesamten Gesellschaft tragen, und jenen, die solche Lasten nicht zu tragen haben, jedoch bewusst oder unbewusst daraus Nutzen ziehen, dass es andere tun. Die gesetzliche Basis dafür ist das Familienlastenausgleichsgesetz, das am 1.1.1955 in Kraft trat.

Familienförderung passiert auf zwei Ebenen, einerseits über Direktzahlungen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Kinderabsetzbetrag) und andererseits über steuerpolitische Maßnahmen (Alleinverdienerabsetzbetrag und Kinderzuschläge, Mehrkindzuschlag, Alleinerzieherabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag). Familienförderung wird unabhängig vom Einkommen gewährt, weil – so der Wille des Gesetzgebers – Umverteilung mittels staatlicher Leistungen von Menschen, die aktuell keine Unterhaltsverpflichtung gegenüber Kindern haben zu Familien mit Unterhaltspflichten stattfinden muss.

8 Elternbildung Fallbeispiel Österreich  |  |

8.1 Vorbemerkung  |  |

Die Bildungseinrichtungen nehmen in Österreich ein bedeutende Stellung ein. Elternarbeit, verstanden als ein Beitrag nicht nur in und für Ausbildungseinrichtungen, auch als eine Begegnungsmöglichkeit vieler Menschen im primären und quartären Bildungsbereich.

Vorberufliche Bildung, schulische "Berufsorientierung" - verbunden mit Bildungsinformation - als Teil vorberuflicher Bildung/ Erziehung wird vor dem Hintergrund einer theoretischen, spezialisierten und mobiler gewordenen Arbeits- und Berufswelt heute allgemein als eine wichtige Aufgabe der Schule anerkannt. Eine Hinführung zum Beruf wird unbestritten als Aufgabe der allgemein bildenden Pflichtschule (APS) gesehen, die insbesondere durch Berufsorientierung (Unterricht), Bildungsinformation (Schülerberatung/ Unterricht), Realbegegnungen (Schulveranstaltung/ Erkundungen, Exkursionen, Expertengespräche und berufspraktische Tage) und das Unterrichtsprinzip "Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt mit Schwerpunkten in der 3. und 4. Klasse" wahrzunehmen ist.

Eltern als Faktor schulischer Bemühungen sollen bzw. können ihren Beitrag in Erziehung und Bildungsprozessen leisten.

Zunehmend in einer EU - Wissensgesellschaft spielen auch die erwachsenenpädagogischen Bildungseinrichtungen mit thematischen Schwerpunkten für Eltern eine Rolle ("Erwachsenenschule").

IT - Hinweis

https://tiroler-bildungsforum.at/erwachsenenschulen/ (7.11.2024) https://tiroler-bildungsforum.at/erwachsenenschulen/ (7.11.2024)

Interkulturalität als gesellschaftliche Realität wirkt sich in allen Bildungsbereichen aus. Besonders der Kindergarten und die Schule gelten als Motor des interkulturellen Dialogs und einer Basis des gesellschaftlichen Miteinanders.

Eine Zusammenarbeit mit zugewanderten bzw. geflüchteten Eltern unterscheidet sich nicht grundsätzlich von allgemeiner Elternarbeit. Besondere Aspekte und Herausforderungen können sprachliche Barrieren, falsche Vorannahmen und kulturelle Unkenntnis sein. Elternarbeit kann hier eine schwierige Aufgabe werden und sein.

8.2 Mögliche Begegnungsorte - Aspekte einer Mitwirkung  |  |

Viele Begegnungsorte werden weniger und verschwinden, Neues entsteht nur langsam und ist oft weniger zugänglich. Die Orte, an denen Gesellschaft sich trifft, sie erodieren. Das ist eingebettet in einen längeren, bereits Jahrzehnte laufenden Prozess: dem Abschied von der Massengesellschaft, dem langsamen Verschwinden von Großorganisationen wie Gewerkschaften, Parteien und Kirchen, einer zunehmenden Individualisierung der Lebensgestaltung, gepaart mit einem Abbau staatlicher Infrastrukturen.

Das zunehmende Fehlen von Begegnung schadet der Demokratie. Es lohnt sich deshalb, diesen alltäglichen Begegnungsorten Aufmerksamkeit zu schenken. Der Anteil der Elternarbeit für und in Bildungseinrichtungen und erwachsenenpädagogischer Bildung soll nicht unterschätzt werden.

Demokratien beruhen darauf, dass Menschen sich über die Regeln ihres Zusammenlebens verständigen. Anders als in Autokratien oder Monarchien sind in Demokratien die meisten Mitglieder einer Gesellschaft an der Entscheidungsfindung beteiligt. In liberalen Demokratien werden Abstimmungsregeln ergänzt durch einige Rechte, die Menschen in die Lage versetzen, in Freiheit zu leben, sich zusammenzuschließen und zu artikulieren und so effektiv am Finden von Regeln teilzuhaben. Dafür müssen sie freiwillig Kompromisse eingehen und nicht unbedingt ihre Interessen durchsetzen.

Es gibt gut funktionierende digitale Alternativen zum persönlichen Austausch. Man begegnet tagtäglich online, tauscht sich auf Twitter aus, spricht über Facetime oder Whats App miteinander, lacht miteinander im Freundesvideochat. Auch der Zugang zu Informationen ist im Internet scheinbar grenzenlos. Die Coronapandemie hat viele technische Entwicklungen verstärkt, auch die "digital literacy" der breiten Bevölkerung hat durch sie einen Sprung gemacht. Vor allem Videokommunikation ist für eine breite Masse zugänglich geworden, fast jeder Messenger unterstützt sie heute, ergänzt durch häufig im Arbeitskontext vorkommende Programme wie Teams, Zoom und Co. Das schafft Freiräume, ohne Zweifel. Aber es verändert auch die Art und die Häufigkeit, mit der man einander begegnet.

Eine echte Auseinandersetzung, ein wirklicher Austausch mit den Haltungen, Meinungen und Lebensrealitäten anderer Menschen findet dort nur ganz selten statt. Man erlebt stattdessen Debatten in sozialen Medien, Algorithmen schlagen einem immer radikalere Videos auf Youtube oder Tik Tok vor, man liest skandalisierende Artikel und die Diskussion im Berufskontext beschränkt sich auf die Sachebene.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht so kaum. Die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft durch digitale Vernetzung, sie hat sich bisher nicht erfüllt. Digitale Begegnung ist eben nicht dasselbe wie Begegnung mit voller körperlicher Kopräsenz. Es fehlen die schüchternen Beobachtungen, die unerwarteten Augenblicke, der Zufall der Begegnung, die Eindrucksfülle, die die gleichzeitige Anwesenheit mit sich bringt, die Kreativität der gemeinsamen Mittagspause.

Demokratie fehlt Begegnung. Sie fehlt, weil die Orte weniger, ungepflegter, exklusiver und getrennter geworden sind.

Demokratie braucht Begegnung, um zu funktionieren. Demokratie braucht also auch Begegnung. Sind es doch gut gebildete Eliten, eine funktionierende Zivilgesellschaft, ein Rechtsstaat und repräsentative Parlamente, die entscheidungsfähig sind, die eine Demokratie braucht. Eine Demokratie lebt auch davon, dass ihre Mitglieder sich als legitime Andere anerkennen. Sie lebt von Kompromissen, niemand bekommt seinen Willen. Um damit zu leben, müssen die Interessen der Anderen, mit denen man abstrakt Kompromisse eingeht, anerkennt – und dafür als Personen. Und dafür wiederum muss man sich begegnen – nicht allen, aber doch einigen mehr als einem eigenen Umfeld, einer Auswahl der Menschen sozusagen, mit denen man sich eine Demokratie teilt.

Elternarbeit, verstanden in der Trias Unterstützung - Mitwirkung - Mitentscheidung, gefördert durch Erwachsenenpädagogik/ Elternbildungsmaßnahmen/ etwa "Erwachsenenschulen", bietet sich an und ergibt zusätzliche Dimensionen in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung politischer Bildung.

IT - Hinweis

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7141-4/demokratie-fehlt-begegnung/ (9.10.2024) https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7141-4/demokratie-fehlt-begegnung/ (9.10.2024)