|

Grundwissen Historischer Politischer Bildung 1

Veränderung (letzte Korrektur)

(Autor, Normalansicht)

Entfernt: 625,626d624

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.

|

Grundwissen Historischer Politischer Bildung 3  |  |

Aspekte eines Islam im Kontext Politischer Bildung  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

1 Einleitung  |  |

Von Interesse ist die Thematik aus dem Themenfeld "Migration/ Zuwanderung", hier aus der zeitlichen Zuordnung ab den sechziger Jahren. Österreich ist insofern betroffen, weil die Türkische Community vielfältig sich darstellt und durch aktuelle Bezüge betroffen ist.

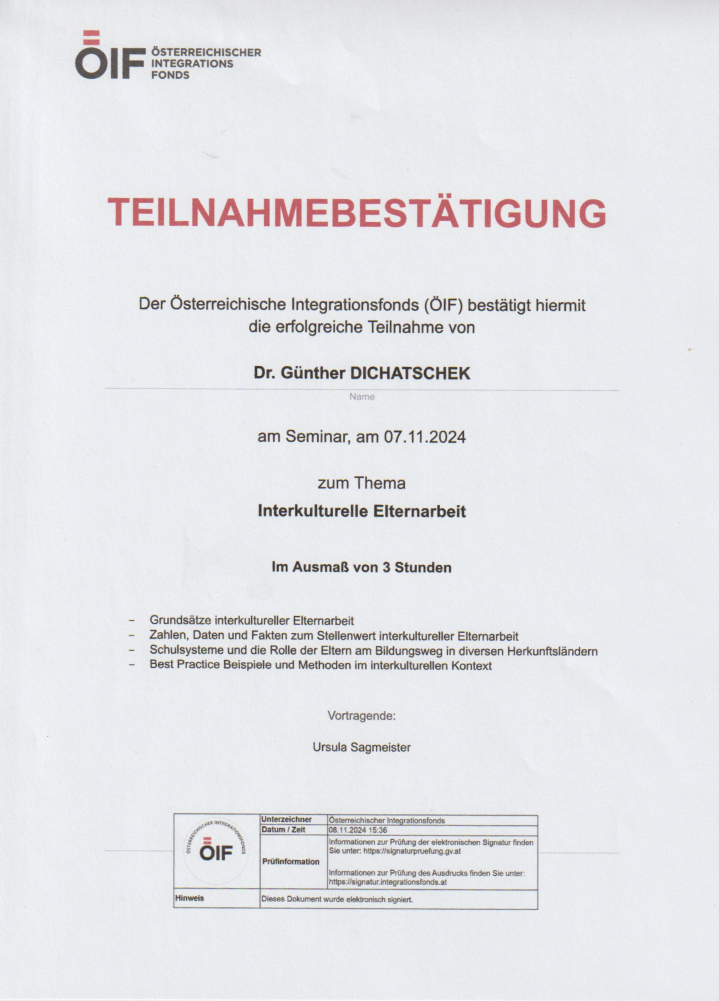

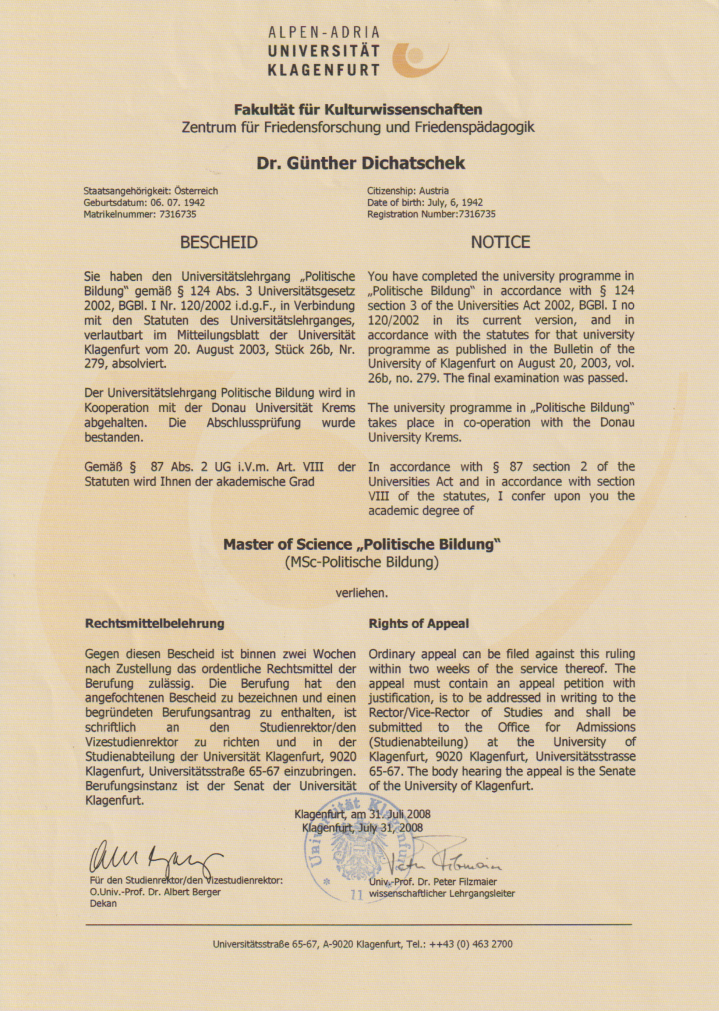

- Der Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg (2006 - 2008) behandelte explizit den Bereich im Modul 9 "Exkursion: Istanbul", implizit war die Aktualität durch den Ort der Lehrveranstaltungen gegeben. In kollegialen Gesprächen wurde die Situation türkischer Migrantinnen und Migranten in Vorarlberg angesprochen und in der Folge auch in Referaten im Lehrgang immer wieder beleuchtet (vgl. IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Migration in Österreich). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Migration in Österreich).

- Im Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg (2011 - 2012) war naturgemäß die Thematik "Migration" fest verankert und Gegenstand einer eigenen Einheit. Religiös - politische Aspekte wurden allerdings nicht behandelt.

- Jahre später wurde der Autor zu zwei Vorträgen der Türkischen Community/ Vorarlberg eingeladen - "Staatsaufbau der Republik Österreich" und "Macht der Medien". Der Islam (und Islamismus) war ein Bereich, der in Österreich nicht ausgespart bleiben kann.

Die Thematik behandelt in der Landeskunde der Politischen Bildung einen Bereich, der didaktisch der "Inhaltsstruktur" zugeordnet wird (vgl. DICHATSCHEK 2017a, 24-25).

Im "Fall" bzw. "Fallprinzip" als möglichst wirklichkeitsnaher Beschreibung einer Begebenheit - etwa eines politischen Problems und seiner Bearbeitung - ergibt sich eine Abfolge von Ereignissen.

- Das Ereignis ergibt sich aus der zeitlichen und räumlichen Abgrenzung, konkret mit Personen, Gruppierungen und Institutionen.

- Im Fallprinzip wird/ kann exemplarisches Lernen durchgeführt werden.

- Ein Vorfall (Konstruktion mit einem Gegenstand) kommt in verschiedenen Formen zur Sprache, etwa in Berichten, Darstellungen, Quellentexten und Dokumenten. Diese lassen eine unterschiedliche bzw. differenzierte Thematisierung entstehen.

- Methodisch geht es um Beteiligungen, Absichten, Mittel der Durchsetzung und den Verlauf bzw. eine Abfolge.

- Der Fall ist in der Politischen Bildung ein Mittel auch des Entscheidungstrainings. In der Folge kommt es zu einer Analyse, der Problemlage und Behandlung mit Schlüsselbegriffen, einem möglichen Lösungskonzept bzw. der Interessenslage. In einem religiös - politischen Thema spielen Glaube, Situationen bzw. Problemlagen und gesamtgesellschaftliche Interessen eine wesentliche Rolle.

Zugeordnet werden kann die Thematik

- schulisch der Sekundarstufe II mit den Fächern Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung, Religion und Geographie - Wirtschaftskunde im Kontext Interkultureller Kompetenz und Medienbildung sowie einer Lehrerbildung.

- In der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung ist die Thematik dem Bereich "Politik und Gesellschaft" zugeordnet (vgl. hier die zunehmende Bedeutung von Politischer Bildung im Kontext mit Interkultureller Kompetenz und Medienbildung; DICHATSCHEK 2017b; vgl. die IT -Autorenbeiträge

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz, Medienarbeit). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz, Medienarbeit).

2 Vorbemerkung  |  |

Als etwa Anfang der sechziger Jahre die ersten Gastarbeiter nach Deutschland und in der Folge nach Österreich kamen, war den Kindern deren Klassifizierung recht einfach: die Italiener trugen ihre Habseligkeiten in der dann sprichwörtlich gewordenen "italienischen Aktentasche", einer dünnen Plastiktüte; die Spanier waren an einer gewissen tänzelnden Eleganz zu erkennen; die Portugiesen verhalfen mit ihrer Nachfrage nach Stockfisch dem Fischhändler zwei Straßenecken weiter zu bescheidenem wirtschaftlichem Erfolg und die Türken waren an ihrem beeindruckenden Schnurrbart zu erkennen und zeigten, wie verwandlungsfähig ein Ford Transit ist, der fortan zum "Türkenkoffer" wurde.

Man erkennt an dieser Aufzählung: es kamen in dieser Anfangsphase hauptsächlich Männer. Erst einige Jahre später prägten auch die Frauen der Gastarbeiter das Straßenbild. In der Folge kamen Kinder mit ihren spezifischen Bedürfnissen und Problembereichen (vgl. den IT -Autorenbeitrag  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Migration in Österreich). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Migration in Österreich).

1992 bereisten Freunde die Türkei und mussten an die sechziger Jahre denken. Denn nun war das Kopftuch auf dem Haupt türkischer Frauen mehr als nur ein Hinweis auf nationale Herkunft. Es zeigte an, so wurde man belehrt: Konservativismus, Religiosität, Provinzialität, Rückschrittlichkeit. Die moderne türkische Frau lebt in der Stadt, geht einem modernen Beruf nach, ist kulturell - religiös interessiert, ohne religiös zu sein - und trägt vor allem eins als Zeichen ihrer Modernität und Unabhängigkeit, offenes, möglichst langes Haar - jedenfalls kein Kopftuch.

Das letzte Streiflicht ist noch recht frisch, Eindrücke von der letzten Türkeireise 2008 im Rahmen des Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg.

- Auf der Tee - Terrasse des Top - Kapi - Palastes, hoch über dem Bosporus in Istanbul, sitzt man in der Sonne und kommt mit zwei jungen Frauen in ein Gespräch. Sie sind Studentinnen einer privaten Computerschule und sie haben zusammen mit ihrer Abschlussklasse einen Tagesausflug unternommen. Und sie tragen nicht nur das Kopftuch, sondern mit der größten Selbstverständlichkeit den aus dem Iran importieren dunkelblauen Shador.

- Andererseits kommt man beim Besuch der Universität Istanbul in das Gespräch und erkennt die Universalität des wissenschaftlichen Personals, die Verbindungen zu Europa und den USA.

Das Kopftuch kommt vermehrt - noch anders als vor rund zehn Jahren - im Straßenbild vor, und es ist völlig egal, ob sich die Straße in Ankara, Istanbul, Konya oder einem Dorf im Taurusgebirge oder in Kappadozien befindet. Es wird sogar mehr und mehr verdrängt vom Schleier, dem Shador, und gelegentlich sogar von der Burka. Der Schleier ist zu einem "Emblem des Islamismus" geworden - und dies gilt nach allgemeinen Erfahrungen auch für Syrien, Jordanien und Ägypten, eigentlich in der gesamten arabischen Welt (vgl. TIBI 2007).

3.1 Islam  |  |

Den Islam als Einheit gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Strömungen, Richtungen, Parteiungen, Gruppen und Splittergruppen, main streams und exotische Sekten.

Der Islam variiert religiös von Ort zu Ort. Spanische Muslime, die im Schatten der Alhambra in der Altstadt von Granada leben, sind anders als etwa schwarze Muslime in einem Chicagoer Ghetto; diese unterscheiden sich ihrerseits von Kosovaren oder tunesischen Tuaregs, und der Islam auf den Philippinen ist ein anderer als der in der südsibirischen Steppe. Der Türschließer der Azam - Moschee in Qom wird seinen Islam anders verstehen als seine Kollegen an der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem oder der Mevlana des Hacibektasch von Konya.

Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, tritt der Islam heute in den folgenden Varianten auf.

Da ist zunächst der orthodoxe Islam, der schriftgläubige, der gegen Reformen ist.

Die nächste und zahlenmäßig vielleicht größte Strömung ist der fundamentalistische Islam, der in allen islamischen Gesellschaften anzutreffen ist. Als herausragende Orte verbindet man damit etwa Assiut in Ägypten, Kerak in Jordanien, die Nordprovinzen von Nigeria.

Der terroristische Islam, wie er in Algerien, im Sudan und in Afghanistan auftritt bzw. auftrat.

Allerdings ist zu bedenken, dass diese Einschätzung stark abhängig ist von der gerade vorherrschenden politischen Meinung.

Als sie gegen die russische Besatzung kämpften, waren die Taliban muslimische Freiheitskämpfer, wenn aber die Polisario - Rebellen Zinn -Minen in der von Marokko annektierten Westsahara angreifen, sind das islamische Terroristen.

Der Sufi - Islam, ein Volksislam, der zwischen Politik und Religion trennt und in vielen arabischen Ländern vertreten ist.

Wegen der starken Verbreitung in Zentralasien nennt ihn etwa Bassam TIBI "Wodka - Islam".

In Syrien zeigen etwa die Alewiten seit Jahrhunderten bereits ähnliche Tendenzen.

Schließlich gibt es den Reformislam, der versucht, den Islam an die Moderne anzupassen. Hier sind vor allem die intellektuellen Kreise der großen Städte zu nennen.

Ganz unterschiedlich wird in diesen verschiedenen Strömungen die religiöse, die gesellschaftliche und die politische Relevanz des Islam gesehen.

Anders stellt sich das beim Islamismus (vgl. KREISER 2008; YOLDAS - GÜNÜS - GIELER 2015).

3.2.1 Niedergang Osmanisches Reich  |  |

Im ausgehenden 19. Jahrhundert kam es im Zusammenhang der letzten Phase des Niedergangs des Osmanischen Reiches zu einer Konfrontation der muslimischen Welt mit der überlegenen wirtschaftlichen und militärischen Macht Europas. Die Folgen sind für die jeweiligen Regionen bekannt; die Öffnung der regionalen Märkte und Volkswirtschaften brachte enorme politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen, in deren Folge die islamischen Gelehrten gezwungen waren, Religion und Ethik in der sich veränderten Umwelt neu zu deuten.

Als Theologen, Juristen und Lehrer waren sie die wichtigsten Vertreter der gebildeten Schichten in den städtischen Zentren und mussten darum eher als andere die Brüche und Gefahren reagieren, die eine Übernahme der säkularen Moderne Europas für die islamische Gesellschaft bedeuten würde. Einige nutzten die sich bieten Chancen einer Liberalisierung, andere besannen sich in einer Gegenbewegung auf die Wurzeln des Islam.

3.2.2 Ägypten  |  |

Es ist kein Wunder, dass besonders in Ägypten (vgl. Standort Suezkanal) die fundamentalistische Bewegung einen ihrer wichtigsten Vordenker fand: den Reformtheologen und Juristen Muhammad Abduh (1849 - 1905). Er sah den Niedergang des Islam darin, dass seit schon Jahrhunderten lediglich die Nachahmung des Überkommenen im Zentrum des intellektuellen Bemühens der islamischen Intelligenz gestanden habe, was sich nun unter den geänderten Herausforderungen als fatal erwiesen habe.

Nur eine Wiederbelebung der frühen, unverfälschten Prinzipien des Islam würde die Muslime - nach Abduh - aus der Krise ihrer Zeit herausführen können. Diese Orientierung am Vorbild der Altvorderen wurde zum Grundmuster für die in unterschiedlichen Ausprägungen von Marokko bis Indonesien wirksame Bewegung des Islamismus.

Abduhs engster Mitarbeiter Raschid Rida (1865 - 1935) und später Hasan al-Banna (1906 - 1949) radikalisierten diese Ideen, was dann 1928 in Ägypten zur Gründung der Gemeinschaft der Muslimbrüder (al-ikhwan al-muslimun) führte.

Es ging diesen frühen Islamisten und ihren Anhängern darum, den wissenschaftlich - technischen Fortschritt nach westlichem Muster mit einer grundlegenden ethischen Erneuerung aus der islamischen Tradition zu verbinden.

3.2.3 Folgen Europäischer Kolonialpolitik  |  |

Ziel war ein Staat, in dem alle gesellschaftlichen Bereiche aus dem Geist bzw. nach dem Buchstaben des Koran geregelt sein sollten. Damit verbunden war eine Abgrenzung, ja teilweise sogar eine Ablehnung der westlichen Werte. Die von den modernen Demokratien gelebte und wohl auch propagierte religiöse Indifferenz, den als geradezu moderne Errungenschaft propagierten Säkularismus lehnte man ab.

Mit der Industrialisierung als wichtigstem Motor von Modernisierung hatten die Muslimbrüder dagegen keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, sie sahen und sehen wohl auch jetzt noch in einer entsprechenden ökonomischen Tätigkeit in Wirtschaftsunternehmen und Sozialeinrichtungen ein wichtiges Feld, in dem sich eine Gesellschaft nach islamistischen Grundsätzen weisen und bewähren kann.

Es ist daher wichtig festzuhalten, dass sich der Islamismus zunächst nicht gegen "die Moderne" oder "den Westen" schlechthin richtet - einmal ganz abgesehen, dass es wohl erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde, diese einigermaßen zu fassen und zu definieren -, sondern zumindest in der Zeit bis zur Iranischen Revolution wehrte sich der Islamismus gegen bestimmte soziale bzw. kulturelle Auswirkungen und Begleiterscheinungen der europäischen Kolonialpolitik im 19. und 20. Jahrhundert und deren späteren Auswirkungen.

Geradezu bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Äußerung des Staatsgründers des heutigen Saudi - Arabien, König Abdul Aziz Ibn Saud, der die damit verbundene Absicht auf die vielzitierte Formel gebracht hat: "Wir wollen Europas Gaben, aber nicht seinen Geist!" Aktuell ließe sich dieser Satz vielleicht noch folgendermaßen umformulieren: "Wir wollen Amerikas Waffen und Soldaten, aber nicht den Playboy oder die Emanzipation der Frau!"

In wieweit diese Teilung der Moderne ("Europas Gaben, aber nicht seinen Geist!") möglich und sinnvoll ist, egal ob unter islamischen oder unter christlichen Vorzeichen, ist dahingestellt.

3.2.4 Islamische Realitäten  |  |

Die Islamwissenschaft kann die politische Erscheinung des Islamismus in der islamischen Zivilisation nicht erklären, gerade weil sie eine Philologie ist, meint Bassam TIBI. Er plädiert in der Folge für seine "Islamologie", die die gesellschaftlichen Realitäten erforscht.

Der Islamismus gehört zu den Basiserscheinungen der islamischen Zeitgeschichte. Der Begriff Islamismus, auf Arabisch al-islamiyya, ist ein neo - arabischer Begriff, der in beiden autoritativen Quellen des Islam – d.h. im Koran und in den Hadithen (schriftliche Überlieferungen des Propheten) – nicht vorkommt. Gleichwohl ist dieser Begriff nicht vom Westen geprägt und zwanghaft als Orientalismus auf den Islam übertragen worden. Denn es war Hassan al-Bana, Begründer der Muslimbruderschaft und damit der ersten islamistischen Bewegung von 1928, der den Begriff geprägt hat. Darunter versteht er, dass der Islam ein "nizam islami" (islamische Staatsordnung) sei, das alle Bereiche des Lebens durchdringt, also sie als Totalität umfasst.

Zentrale These dieses Kapitels ist die schriftbezogene philologische Erforschung des Islam was Islamismus ist. Mit dem Credo "sola scriptura" der Islamwissenschaft als Philologie kommt man kein Stück weiter. Es handelt sich um politische, ökonomische, soziale und kulturelle Erscheinungen (wovon 2 Milliarden Menschen in 57 Staaten betroffen sind), die zwar in islamischen Begriffen vorgetragen werden, aber eben nicht um der Skriptur selbst willen.

Als ein Muslim aus Damaskus, der in Frankfurt neben Sozialwissenschaft, Geschichte und Philosophie im Nebenfach auch Islamwissenschaft studiert hat, kenne ich diese akademische Disziplin sehr gut von innen. In meiner jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit den Islamwissenschaften bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es einen Paradigmenwechsel braucht, um eine akademische Disziplin zu bekommen, die den Islamismus erklären kann. Was meint nun Paradigmenwechsel in Bezug auf den Islamismus?

In seinem Buch Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen hat Thomas KUHN die Auffassung vertreten, dass für eine Wissenschaft, die nicht mehr in der Lage ist, Sachverhalte erklären zu können, ein Paradigmenwechsel notwendig wird. Sowohl bei der Anfertigung meiner Dissertation in den sechziger Jahren als auch meiner Habilitationsschrift in den siebzigerer Jahren war ich im höchsten Maßen unzufrieden mit dem wissenschaftlichen Instrumentarium der Islamwissenschaft. Deswegen habe ich zu Beginn der achtziger Jahre an einem Paradigmenwechsel gearbeitet. Zwischen 1981 und 2012 habe ich drei Buchtrilogien geschrieben und veröffentlicht, in denen ich die Grundlagen der Islamologie festlege, um einen Paradigmenwechsel anzuregen. Der Widerstand dagegen war und ist bis heute noch sehr groß.

Der zentrale Gegenstand dieses Artikels ist die These, dass die Islamwissenschaft die politische Erscheinung des Islamismus in der islamischen Zivilisation nicht erklären kann, gerade weil sie eine Philologie ist. Dagegen kann die entgegengesetzte, auf dem Verständnis von Islam als "fait social" ("sozialer Tatbestand" nach E. Durkheim) basierende Islamologie die Entstehung und Wirkung lokaler islamistischer Bewegungen im Rahmen des überregionalen Phänomens des Islamismus angemessen deuten, weil sie mit sozialwissenschaftlichen und nicht mit philologischen Methoden arbeitet.

Kurzum: der Gegenstand der Islamwissenschaft ist die Skriptur, der Gegenstand der Islamologie ist die gesellschaftliche Realität.

Zunächst möchte ich meine analytischen Ausführungen mit einer Anekdote veranschaulichen und sie mit einer tagespolitischen Beobachtung assoziieren: eine respektable Monatszeitschrift hat mich 2016 im Internet bei der Vorstellung meiner Person und Arbeit als einen "Islamwissenschaftler" vorgestellt. Auf meinen Protest und meine Bitte hin, die falsche Angabe zu korrigieren und mich als Islamologen vorzustellen, reagierte der betreffende Redakteur verständnislos mit folgender Frage: "Warum diese Besessenheit mit Fremdwörtern, denn schließlich ist der deutsche Begriff Islamwissenschaft besser als das behäbige Fremdwort Islamologie". Ich war deshalb irritiert, weil ich seit 36 Jahren nicht nur wissenschaftlich, sondern auch publizistisch meinem Leserpublikum den Unterschied zwischen Islamwissenschaft und Islamologie erklärt habe.

Nicht anders verhält es sich mit dem bereits verwendeten Begriff Paradigma. Dieses von Thomas Kuhn eingeführte Konzept meint einen Corpus von Theorien, Methoden, Gedanken und Hypothesen, die die Denkweise einer Disziplin dominieren, um mit deren Hilfe einen Gegenstand zu erklären. Sobald aber ein Paradigma die wissenschaftliche Leistung einer plausiblen Erklärung nicht mehr erbringen kann, dann entsteht eine Anomalie. Die Kumulation von Anomalien führt zu einer wissenschaftlichen Krise, die schließlich in einem Paradigmenwechsel mündet. In der deutschen Öffentlichkeit wird diese Begrifflichkeit dermaßen verhunzt, dass Zeitungen von einem Paradigmenwechsel schon dann sprechen, wenn ein deutscher Politiker seine Meinung ändert. Mit den Begriffen und Methoden der Islamologie sowie mit dem Verständnis von Paradigma will ich nun an meinen Gegenstand herangehen.

Der Islam ist eine Religion, die die Geburt einer Weltzivilisation anregte und – wie ich in meinem Geschichtsbuch Kreuzzug und Djihad belege – viel mit dem christlichen Abendland zu tun hatte, als Karl der Große die europäische Zivilisation begründet hatte. Zwar gehört der Islam als Religion, Geschichte und Zivilisation – bis auf das andalusische Kapitel in der europäischen Geschichte – nicht zu Europa.

Dennoch hat der Islam mit Europa auf zwei Ebenen viel zu tun.

Die erste Ebene ist die der Interaktion beider Zivilisationen und die gegenseitige Wahrnehmung, sowohl negativ als Bedrohung, als auch positiv als Faszination. Diese Ebene reicht zurück bis ins achte Jahrhundert. Dann die zweite, zeitgeschichtliche Ebene der Migration aus der Welt des Islam nach Europa, auch nach Deutschland. Mit dieser Migration kommt der Islamismus, der seit dem Sechs - Tage - Krieg von 1967 in der Welt des Islam floriert, nach Europa. Seit 2011 schlagen die Völker nicht nur "weit in der Türkei", sondern vor allem in Syrien, Irak und Afghanistan aufeinander ein, mittlerweile reichen diese Konflikte auch bis nach Deutschland.

Was kann die Wissenschaft tun? Sie hat die Aufgabe, den Menschen nicht nur zu helfen, ihre Umwelt, Geschichte, Staat und Gesellschaft zu verstehen, sondern auch positiv zu verändern. Bei der Geburt der deutschen Islamwissenschaft als akademische Disziplin an der deutschen Universität hat sie in erster Linie den deutschen Interessen gedient. Und was ist daraus geworden? Hierfür möchte ich den promovierten deutschen Islamwissenschaftler Michael LÜDERS zitieren, der in einem ZEIT - Artikel vom 06.01.1995 schreibt: "Der Orientalist klassischer Prägung versteht sich in erster Linie als Philologe, er übersetzt den Orient in Grammatik und Lexikographie … die meisten … sind deutlich konservativ, d.h. philologisch ausgerichtet … Orientalisten sind Eigenbrötler und logieren gerne im Elfenbeinturm."

Diese Aussage lässt sich illustrieren an einer der Koryphäen der deutschen Islamwissenschaft: Prof. Tilmann NAGEL. Dieser ruft zur Bewahrung der Philologie in der Islamwissenschaft und gegen die Sozialwissenschaft auf. "Die Philologie ist eine Wissenschaft, die jede Beziehung zwischen uns und den Fremden ausschließt." Und weiter: Philologie "toleriert gewissermaßen die Distanz zwischen uns und den Fremden". Seine Schlussfolgerung lautet: "Philologie statt Soziologie … auch der Fremde wird wieder von Europa fortgerückt, in dem seine Andersheit betont wird." Diese Zitate entstammen einer Rede von Tilmann Nagel auf einer Feier der deutschen Islamwissenschaft an der Universität Göttingen, die in der FAZ vom 10.06.1998 veröffentlicht worden ist.

Vor Nagel hat der Begründer der deutschen Islamwissenschaft C.H. BECKER (1876 - 1933) zusätzlich zum philologisch - kulturwissenschaftlich dominierten Paradigma Anleihen beim Rassismus genommen: Er hat den homo islamicus sowie die Unterschiede zwischen diesem und dem Europäer rassenpsychologisch erklärt. Als Karikatur eines Islamwissenschaftlers erinnere ich mich an eine ARD - Sendung, in der ich als Studiogast mitgewirkt habe, wo es um den von Saddam Hussein erklärten Djihad im Golfkrieg 1991 ging. Der Islamwissenschaftler verwechselte Vorlesung mit Talkshow, zückte seine Zettel und las Zitate aus dem Koran vor, um das Verhalten von Saddam Hussein zu erklären; also: sola scriptura. Das ist die islamwissenschaftliche skriptualistische Methode. Gegen diese führe ich mein historisch - sozialwissenschaftliches Paradigma an, um plausible Erklärungen für die Entstehung des Islamismus bieten zu können.

Die wissenschaftliche Orientierung, die ich hier verfolge, wendet die Methoden der historischen Soziologie an, die in den USA entstanden ist und auf Max Weber als Ziehvater fußt. Die Hauptvertreter dieser Schule sind Barrington Moore und seine Schülerin Theda Skocpol, die Harvard - Professorin wurde, sowie Charles Tilly. Es geht nicht allein darum, den Skriptualismus der Islamwissenschaft, sondern auch die Religionssoziologie zu überwinden, die soziale Erscheinungen ohne Geschichtskenntnisse erklären will. Ein angemessenes Verständnis des Phänomens Islamismus aber erfordert Geschichtskenntnisse und ein begriffliches sozialwissenschaftliches Instrumentarium.

Nicht nur geschichtliche Entwicklung, sondern auch kultureller Wandel sind Bestandteil meines Denkens. Ich bin gegen jede essenzialisierende Ahistorizität. Der zweite Band meiner ersten bei Suhrkamp 1985 erschienenen Islamtrilogie trägt den Titel "Der Islam und das Problem der kulturellen Bewältigung sozialen Wandels". Der Begriff des Wandels ist von zentraler Bedeutung, denn durch ihn wird klar, dass der Islam und die Muslime keine ahistorischen Konstanten sind. Zwanzig Jahre später habe ich als Mitglied des Forschungsteams "The Culture Matter Research Project" (CMRP) an der Fletcher School for Diplomacy in den USA kulturelle Wandlungen innerhalb des Islam erforscht und das zweibändige Werk Developing Cultures (2006 in London und New York erschienen) mitverfasst.

Eines unserer Ergebnisse war auch hier, dass der Wandel in der islamischen Zivilisation in den vergangenen ca. 50 Jahren, besonders seit 1970, krisenhaft war und zur Entstehung des Islamismus führte. Dieser wiederum religionisiert die Politik und politisiert die Religion in einer Krise der islamischen Zivilisation.

Was können Islamwissenschaft bzw. Islamologie leisten, um diese Krise bzw. ihr Produkt des Islamismus zu verstehen? Ich möchte die deutsche Islamwissenschaft, die sich ebenso wie der Islam wandelt, in drei Stufen des Wandels darlegen. Beim Wandel von einer Stufe zur nächsten, so behaupte ich, hat aber leider nur ein Ideologie-, jedoch kein Paradigmenwechsel stattgefunden. Für die drei angesprochenen Stufen steht beispielhaft jeweils ein spezifisches Buch.

Für die erste Stufe steht ein Buch des oben bereits erwähnten Carl Heinrich Becker, des Begründers der deutschen Islamwissenschaft. Er war Rassist, weil er in seinem Buch "Islamstudien" den Muslim als "homo islamicus" rassenpsychologisch definiert, Muslime also rassenpsychologisch von anderen Menschen trennt. Auf dieser Grundlage meinte C.H. Becker, dass Muslime es nicht so weit bringen könnten wie Europäer. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin und heute gibt es in Deutschland genau das Gegenextrem: Professor Thomas BAUER mit seinem Buch "Die Kultur der Ambiguität". Darin geht er vom Extrem der Verteufelung der Muslime als "Gewaltmenschen" zum anderen Extrem der Verherrlichung der Muslime als Super - Kerle der Ambiguität über. Er zeichnet Muslime als edle Wilde, die dem Europäer zudem als bisexuelle Lover überlegen seien. Beide Extreme sind deutsche Projektionen in uns Muslime.

Beckers Buch "Islamstudien" empört mich als Muslim genauso wie jenes über die uns zugeschriebene Kultur der Ambiguität. Wie Bauer zu behaupten, der Muslim sei deshalb ein freier Mensch, weil er die freie Wahl zwischen Mann und Frau bei Erfüllung seiner sexuellen Begierde hat, ist völliger Unfug. Weder ist der Durchschnittsmuslim ein bisexueller Lover, noch gibt es eine freie Sexualität im Orient – genau das Gegenteil ist der Fall, nämlich Repression. Zu behaupten, diese "Kultur der Ambiguität" sei der europäischen Kultur überlegen, ist Orientalismus und heißt, dass wir Muslime besser sein sollen als die Europäer. Das ist der Übergang von einem Extrem der Verteufelung zum anderen der Verherrlichung. Und nun kommt es zu einem weiteren dritten Extrem mit der Behauptung, der Islam habe bei der Erklärung der Migrationsprobleme keinerlei Relevanz. Wer sich daran nicht hält, steht im Verdacht "rechtspopulistisch" oder gar "rechts" zu sein. Das steht im Buch "Die neuen Deutschen" des Ehepaars Münkler. Entweder Verteufelung oder Verherrlichung des Islam oder dessen vollkommene Abschaffung.

Ich fasse zusammen: Für den ersten Fall der Verteufelung steht das Buch von C.H. Becker, für den zweiten Fall der Verherrlichung Thomas Bauer, für den dritten Fall der Abschaffung des Islam als relevante Bezugsgröße steht Münklers Die neuen Deutschen. All diese Bücher sind deutsch und ideologisch, sie verdunkeln statt zu informieren. Der Islam der Muslime ist nicht der Islam, den diese Bücher zum Gegenstand haben.

Die Islamologie hingegen verfährt auch normativ - kritisch, hat jedoch eine andere Denkweise als Edward SAIDs Orientalismus. Auch ich bin Orientalismus - Kritiker, aber eben kein Anhänger von Said. Zwar vertrete ich mit ihm die Schule der Entkolonialisierung der Islamforschung, d.h. Muslime nicht mehr als Objekte westlicher Forschung, sondern als Subjekte zu begreifen, aber Said endet in einer Umkehrung des Orientalismus, d.h. eines "orientalism in reverse". Das ist nicht die Lösung, die wir benötigen, um die "Krise der islamischen Zivilisation", aus der der Islamismus hervorgeht, plausibel zu erklären.

Ich möchte auf vier Bücher verweisen, die meines Erachtens die gegenwärtige Situation der islamischen Welt als Krise des Islam deuten und davon absehen, Muslime zu verteufeln oder als Opfer westlicher Machenschaften zu verherrlichen - sondern vielmehr Muslime und ihre Handlungen verstehen wollen. In meinem Buch "Crisis of Modern Islam" (Utah University Press 1988; dt. Original von 1981) habe ich in den achtziger Jahren eine Krise des modernen Islam diagnostiziert. In den weiteren drei Büchern, die ich nennen möchte – vom Princeton -Historiker Bernard Lewis mit seinem Buch "Crisis of Islam" über den tunesischen Philosophen Hischem Djait mit seinem Buch "The Crisis of Islamic Culture" bis zum Iraker Ali Allawi mit seinem an der Yale University geschriebenen Buch "Crisis of Islamic Civilization" – wird gegen die Opferrolle argumentiert, die die Islamisten unterstellen, ja sogar pflegen. Stattdessen sagen diese Autoren: die Muslime verantworten die Krise selbst, weil sie Subjekte, keine Objekte sind.

Kurz und knapp: der Islamismus hat mit dem Islam und seiner Krise etwas zu tun und das ist der Kontext seiner Entstehung. Dieses Phänomen lässt sich weder mit der rassenpsychologischen Einordnung der Muslime von C.H. Becker noch mit der Sexualisierung des Islam in der These der "Kultur der Ambiguität" von Thomas Bauer erklären. Letzterer entpolitisiert den Islam; er sexualisiert Muslime dadurch, dass er es zur Hauptsorge des Muslims macht, ob dieser sich für die Befriedigung seiner sexuellen Triebe einen Mann oder eine Frau nimmt. Das ist der Inhalt der unterstellten Ambiguität. Zur Dualität der Verteufelung und Verherrlichung kommt noch die These des Ehepaars Münkler, dass der Islam keine Rolle spielt und jeden Bezug hierauf als "Islamisierung der Debatte" ächtet. Der Begriff Islamismus ist nach dieser Logik ein islamophobes Vorurteil, aber keine politische und gesellschaftliche Realität.

Ich schließe diesen Aufsatz orientalisch wie ich ihn oben begonnen habe mit einer Anekdote. Im Sommer 2016 hat mich der Deutschlandfunk über den Islamunterricht interviewt und nach meiner Meinung hierüber gefragt. Ich antwortete, dass ich natürlich für den Islamunterricht bin, damit die Leute wissen, was Islam ist. Ich fügte jedoch ironisch hinzu: Vor allem ist ein solcher Islamunterricht für deutsche Politiker und Kirchenväter erforderlich. Ich füge hier hinzu: auch für deutsche Wissenschaftler, die wie ein "djahil" (Ignorant) über den Islam reden und einer Belehrung bedürfen.

IT - Hinweis

https://www.bpb.de/themen/islamismus/dossier-islamismus/240743/islamologie-sozialwissenschaftliche-erforschung-islamischer-realitaeten/ (17.4.2025) https://www.bpb.de/themen/islamismus/dossier-islamismus/240743/islamologie-sozialwissenschaftliche-erforschung-islamischer-realitaeten/ (17.4.2025)

4 Problembereiche des Islam  |  |

Welche Gaben man haben will und wie man diese in die islamistisch organisierte und geprägte Gesellschaft integriert, ist nun das Problem (vgl. GOTTSCHLICH 2016, 19-35).

Maßstab hierfür kann nur der Koran sein und die "sunna", die als Bezugspunkte für Theologie, Recht und Ethik oberste Priorität genießen.

Aus ihnen und der korrekten Auslegung ihrer Tradition fließen konkrete Handlungsanweisungen, wie sich der einzelne Gläubige in jeder konkreten Situation und insbesondere im Konfliktfall so zu verhalten hat, dass er in seinem Wollen und Tun dem Willen Gottes entspricht.

4.1 Islamische Gesellschaft  |  |

Das Ziel ist die perfekte Gesellschaft, in der jeder von sich heraus den Islam lebt. Es ist vor diesem historischen Hintergrund deutlich, dass der Islamismus die real existierenden Gesellschaften in den islamischen Staaten als zu permissiv, wenn nicht gar als geradezu heidnisch ablehnt.

Um bei der türkischen Gegenwart zu bleiben: westliche Dekadenz der Oberschicht, amerikanischer Kulturimperialismus, unkontrollierter Import von europäischen Werten und Ethiken etwa durch heimkehrende Gastarbeiter und das fast überall zu empfangende Satellitenfernsehen, die ständig massiv fortschreitende Aufweichung der Sitten durch das schlechte Vorbild der Touristen in den türkischen Urlaubsgebieten, fortschreitende Indifferenz gegenüber traditionellen religiösen Traditionen - dies alles wird als Bedrohung der islamistisch geprägten Gesellschaft verstanden und teilweise bekämpft. Und die staatlichen Autoritäten, die solches zulassen, vielleicht sogar fördern, sind wegen ihres Unglaubens zu verurteilen.

Für den rechtgläubigen Moslem gilt es dann, sich aus der bestehenden, verkommenen Gesellschaft zu lösen - gelegentlich wird hier das Bild von Muhammads Auswanderung (hijra) von Mekka nach Medina gebraucht - und sich der wahren "islamischen Gemeinschaft" (al-jamaa al-islamiya) anzuschließen. Dies geschieht zunächst durch eine vorbildliche Lebensführung, kann im Extremfall aber auch bedeuten, dass die bestehende, ungläubige Gesellschaft und insbesondere ihr Herrschaftssystem und deren Repräsentanten mit Gewalt bekämpft werden.

Kritisch anzumerken ist, dass die Islamisten bei ihrem Bezug auf die theologischen Grundlagen und Quellen sehr selektiv vorgehen. Die von ihnen immer wieder behauptete These, der Islam sei "Religion und Staat" als untrennbare Einheit und böte von der Tradition des Koran und der "sunna" her ein umfassendes, alle gesellschaftlichen Fragen regelndes System, kann man bezweifeln.

Gewiss sind im Koran eine Menge gesellschaftsrelevanter Elemente vorhanden, aber er zielt doch in erster Linie auf die Frömmigkeit des Individuums, dessen gesellschaftliches Sein zweitrangig ist, solange sich das Individuum ungestört dem geoffenbarten Willen Allahs ergibt bzw. ergeben kann.

In den fünfziger und sechziger Jahren stellte sich aus verschiedenen Gründen, auf die hier jetzt nicht weiter eingegangen werden soll, heraus, dass die modernistischen Reformmodelle der arabischen Staaten nicht den gewünschten Erfolg haben werden. Nassers "Arabischer Sozialismus" scheiterte ebenfalls, wie sich in der Türkei die Hoffnungen nicht erfüllten, die mit dem Beitritt zur NATO 1952 verbunden waren.

Ein eigener Weg, politisch, wirtschaftlich, militärisch, war nicht gangbar. Auch eine Anknüpfung an die große islamisch - arabisch -osmanische Vergangenheit als "Dritten Weg" in Zeiten des Ost - West - Konfliktes war nicht möglich. So versuchten etwa die verschiedenen türkischen Regierungen aus der geostrategischen Lage der Türkei an der Südost - Flanke? der NATO einen Gewinn zu schlagen, was ihnen auch für eine gewisse Zeit gelang. Die westliche Welt nahm es billigend in Kauf, dass das Militär und die vom Militär manchmal nur widerwillig tolerierten, dann wieder rechtzeitig gewaltsam beseitigten Zivilregierungen mit harter Hand innertürkische Probleme angingen und die Kurdenfrage rigide behandelten.

In den siebziger und verstärkt in den achtziger Jahren kam eine Phase der wirtschaftlichen Liberalisierung hinzu, die aber nur sehr bedingt ihre Ziele erreichte, so dass große Teile der Bevölkerung nur die negativen Auswirkungen zu spüren bekamen. Während eine kleine Schicht offensichtlich von der neuen Politik profitierte und unübersehbar reich wurde und weiter reicher wird, verschlechterten sich für die Mehrzahl anhaltend die Lebensbedingungen. Landflucht und Abwanderung der Gastarbeiter, West - Ost - Gefälle der türkischen Wirtschaft, Verelendung der städtischen Randbezirke, enorme Inflationsraten von teilweise über 60 Prozent seien hier nur als Stichworte genannt.

Besonders hart betroffen waren von dieser Wirtschafts- und Gesellschaftskrise die Angehörigen der unteren Mittelschicht, die sich überwiegend aus Land-Stadt-Migranten?? rekrutierten, die erstmals Zugang zu höherer Bildung hatten und die stark aufstiegsorientiert waren - und die sich nun durch die sozialen Konsequenzen der Liberalisierungspolitik in ihrem (weiteren) sozialen Aufstieg blockiert sahen.

Es wird nun häufig in diesem Zusammenhang die These aufgestellt, dass sich in diesem Milieu, insbesondere auch unter Studenten aus dieser Schicht, in vielen Staaten sich islamische Gruppen zu Trägern einer breiten sozialen Protestbewegung entwickelten, wobei die Islamisten in der Regel dann die traditionelle Linke verdrängten, deren Stern mit dem des real existierenden Sozialismus sank. Der Islamismus war ständig in der modernen islamischen Gesellschaft vorhanden und lediglich durch die soziale und ökonomische Entwicklung begünstigt. In der Türkei etwa gab es den Islamismus als Rekurs auf den Kemalismus verdeckt seit den zwanziger Jahren. Es trifft allerdings zu, dass er erst in den neunziger Jahren zu einer ernsthaften gesellschaftlich relevanten Größe wurde, und dass hierfür die zuvor genannten Gründe eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Dazu gehört, dass der Islamismus - und die jüngsten Wahlerfolge der AK-Partei?? belegen dies eindrücklich - ein politisches Modell, einen Gesellschaftsentwurf dem derzeitigen politischen System entgegenstellt, in dem ein islamistisch geprägtes Staatwesen die Hauptrolle spielt. Auf den Punkt gebracht wird dies etwa in Wahlkampfparolen nach dem Motto: "Der Islam ist die Lösung!"

Der Islamismus in der Türkei stellt sich gegen die laizistischen Prinzipien und Traditionen des Kemalismus.

Allerdings, man höre sich nur zum Beispiel die Situationsbeschreibung der katholischen Schwestern an, die in Konya die St. Paul und Thekla -Kirche betreuen; da ist von Laizismus oder gar religiöser Toleranz, wie Mustafa Kemal Atatürk sie noch verkündete, schon unter den bisherigen Regierungen wenig übriggeblieben.

Auch gespannte Verhältnis des Orthodoxen Patriarchats in Istanbul zu türkischen Regierungsstellen drückt auch einen Problembereich aus.

Aus der Beobachtung der türkischen Politik stellt sich immer deutlicher heraus, dass zur Zeit die Islamisten in der Türkei eine Gesellschaft anstreben, in der Religion und Politik eine untrennbare Einheit bilden. Erdogan und mit ihm die Führungsriege der AKP wollen in der Türkei einen "islamistischen Staat" errichten - ob mit oder ohne Förderung und Unterstützung der AKP. Und das wäre dann das Ende des Kemalismus in der Türkei 80 Jahre nach seinem Beginn (vgl. DENIZ 2016, SCHWEIZER 2016).

Eine Auseinandersetzung mit der politischen Theologie im Islam scheint in der Politischen Bildung im Kontext eines interreligiösen Dialogs hilfreich zu sein (vgl. TSCHETSCH 2017).

5 Aspekte am Beginn des 21. Jahrhunderts  |  |

5.1 Gesellschaftliche Auseinandersetzungen  |  |

Die junge türkische Geschichte ist von heftigen Auseinandersetzungen und einem tiefen Misstrauen geprägt.

Das Militär, das nervös die Politik beobachtet; Parteien, die mehr oder weniger Klientelparteien sind; Gegensätze zwischen Stadt und Land, West- und Osttürkei - um nur einige zu nennen.

Ein starker Islam, der sich entsprechend in der Gesellschaft behaupten und durchsetzen kann, könnte zu einem starken, einigenden Band werden, das einen selbstbewussten Neuanfang der türkischen Gesellschaft ermöglicht, die sich auf die gemeinsamen Wurzeln besinnt.

Sozial könnten auf dem Islam die Hoffnungen ruhen, zu einem Ausgleich in der Gesellschaft Wesentliches beizutragen. Die westliche Orientierung hat die wenigen Reichen immer reicher gemacht, der anatolische Bauer - um dieses Klischee zu gebrauchen - dagegen musste sich erst als Gastarbeiter in Europa verkaufen und füllt jetzt das Proletariat am Rande der großen Städte auf. Eine islamistisch geprägte Gesellschaft, die in weiten Teilen sich selbst genug ist, die allenfalls mit Glaubensbrüdern Handel treibt, die der Globalisierung die gelebten, traditionellen Werte des Islam entgegensetzt, könnte zum Gegenbild werden, zu einer Insel der Seligen in der Weltwirtschaft.

Politisch könnte der Islamismus den Gedanken des "Dritten Weges" aus den fünfziger und sechziger Jahren wiederbeleben.

Unrealistisch ist allerdings ein enge Kooperation der Turku - Völker in Vorder- und Zentralasien. Der Syrien - Konflikt hinterlässt ebenso seine Spuren.

5.2 Regionale Stellung der Türkei  |  |

Es wird immer wieder, gerade vor dem Hintergrund des Irakkrieges, davon gesprochen und darüber spekuliert, wie denn der Nahe Osten nach dem Ende der Regime der alten Männer und ihrer Nachfolger neugeordnet werden könne.

In der überaus vielschichtigen und über die Jahrzehnte gewachsenen Gemengelage der gegenseitigen Abhängigkeiten, angeblichen Freundschaften, mühsam verborgenen Feindschaften, Allianzen und lokalen Konflikte ist die Suche nach "ehrlichen Maklern" im Gange. Es bieten sich nur zwei Staaten an: der Iran und die Türkei. Beide sind keine arabischen Staaten, sind aber dem Raum traditionell vielfältig verbunden.

Beide können diese Rolle nur übernehmen, wenn sie sich den übrigen entsprechend empfehlen. Dazu gehört der Islamismus. Ob dieser beide Staaten verbindet, wird sich zeigen (vgl. den Konflikt um Katar 2017 mit seinen Verflechtungen).

5.3 Das Bild der Türkei  |  |

Schulische und außerschulische Politische Bildung beschäftigt sich auch mit Konturen, wozu auch das Bild der Türkei gehört (vgl. GOTTSCHLICH 2016, 36-66).

Medial kommt so gut wie in jedem politischen Beitrag über das Land der türkische Präsident vor. Anders ist dies in den vielen kulturell geprägten TV - Dokumentationen, wo die vielfältige Landschaft, das reiche Kulturerbe und die Geschichte des Landes dargestellt werden.

Im Folgenden geht es um den politischen Aspekt im Rahmen einer Landeskunde in Politischer Bildung.

Mit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 wird das Land negativ wahrgenommen. Die Türkei wird mit Recep Tayyip Erdogan gleichgesetzt, obwohl rund die Hälfte der Einwohner Erdogan ablehnen. Sie erwarten, dass im Kampf um die Demokratie Europa sie unterstützt.

In der Folge geht es um die Kurden. Die größte ethnische Minderheit des Landes kämpft um Eigenständigkeit und Anerkennung. Dies erzeugt naturgemäß eher Sympathie als Ablehnung. Der Konflikt ist allerdings nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit.

Mit der Türkei werden nach wie vor schöne Strände, bezahlbare Hotels und als einzigartige Metropole Istanbul verbunden.

Als Wiege der Zivilisation gilt die Türkei in der Kulturgeschichte (vgl. ZICK 2013).

Wahrgenommen werden die über viele Jahrzehnte türkischen Einwanderer, die das Bild des Landes in Europa prägen.

Neue Zuwanderungsgruppen werfen allerdings andere Integrationsprobleme aktuell auf (vgl. BAASNER 2010).

Dennoch kommt es zu innenpolitischen Konflikten mit der türkischen Diaspora, wie es sich 2015 bei der Militärkampagne gegen die PKK und noch deutlicher nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 zeigte. Mögliche Auftritte türkischer Politiker in Österreich ergeben politische Konflikte.

Kemal Atatürk prägte das Land mit der Gestaltung der türkischen Republik nach dem Ende des Osmanischen Reiches 1923. Recep Erdogan führt mit der Gestaltung der "neuen Türkei" das Land näher an die osmanische Geschichte in eine angeblich moderne "Islamische Republik". Dies erzeugt nicht nur Zustimmung, auch Ablehnung.

Die Türkei wird zum europäischen Außenposten an der Nahtstelle zum nahöstlichen Krisenbogen. Damit und mit der Mitgliedschaft in der NATO und im Europarat gibt es eine Verbindung zu Europa und Nordamerika.

Am Beispiel Istanbul zeigt sich eine Polarisierung der Gesellschaft, Istanbul ist aber auch der Schmelztiegel des Landes. Daran haben auch die Auseinandersetzungen 2013 um den Gezi - Park nichts geändert.

Letztlich gelang es der kemalistischen Partei Atatürks in den 80 Jahren nicht, aus der Türkei eine säkular - nationalistische Gesellschaft zu formieren.

Ob es Erdogan und der AKP ("Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt") gelingt, das Land aus der laizistischen Weltanschauung zu führen, die Orientierung an Europa vergessen zu machen und einen islamisch - orientalischen Staat zu bilden, bleibt offen.

Jedenfalls bedarf es einer fortlaufenden Analyse innergesellschaftlicher Entscheidungsprozesse (vgl. AYDIN 2017).

6 Fallbeispiel Türkei 2018  |  |

2008 galt Recep Tayyip Erdogan als Hoffnungsträger. Die Türkei galt als Modell für eine Verbindung von Islam und Demokratie (vgl. GOTTSCHLICH 2016, 60-66).

2018 wird Erdogan als Despot, Diktator oder Sultan gesehen. Die Türkei gilt als autoritärer islamischer Staat.

Im Westen wurden die Demonstrationen im Gezi - Park als Wendepunkt gesehen. Die Kritik anzunehmen und auf die Kritiker zu zugehen war schon zu spät. Erdogan sah die Bedrohung seines Plans, sein Land nach seinem Ebenbild zu formen (vgl. ROGG 2018, 9).

Die politische Entwicklung beginnt bei Atatürk, der einen autoritären Staat aufbaute (vgl. ROGG 2018, 11-239).

Jeder Dissens wurde damals unterdrückt (vgl. die Gruppe der Frommen, Minderheiten und Kurden).

Erdogan ist der Letzte in der Reihe jener, die den Staat an sich gerissen haben.

Mit der Polarisierung der Gesellschaft - besonders in Stadt und Land - kam es zur Devise "Wir gegen sie". es einer der Gründe, warum es zum Putsch im Juli 2016 kam, für den die Bewegung um Fethulla Gülen verantwortlich gemacht wurde.

Folgen waren die massiven Verhaftungswellen, etwa Journalisten, Offiziere, Lehrende und Beamte, sogar Ausländer.

Geschlossen oder unter Zwangsverwaltung gestellt wurden Bildungsinstitutionen, Medien, Stiftungen, Bürgerinitiativen und Unternehmen.

Mit dem Referendum 2017 kam es zur Verfassungsänderung und alleinigen Macht Erdogans.

Die "neue Türkei" ist isoliert und gespalten (vgl. die Mitgliedschaft in der UNO, NATO und im Europarat - Kurdenproblem/ PKK, Gefahr der Ausbreitung des Islamischen Staates im Osten des Landes, Konflikte zwischen Religiösen und Kemalisten, Syrienkrieg/ Flüchtlingsproblem).

Die folgenden zehn Schritte hin zu einem autoritär islamischen Staat mit allen Vollmachten für die Staatsspitze sind gegeben.

Geplante Brüche mit der Geschichte kennzeichnen die Entwicklung, ebenso der Wunsch nach einer Umsetzung des historischen Erbes.

Zu beachten ist die politische, ökonomische und strategische Position der Türkei.

Neben der Verankerung in der UNO, im Europarat und der NATO gibt es Probleme mit politischen und religiösen Minderheiten, dem Syrienkrieg, Flüchtlingsströmen und einer notwendigen Verbindung zur EU.

Politische Fragen ergeben sich zukünftig aus dem Verhältnis zu den Gegnern im Land.

Politische Bildung kennzeichnet

- einen kritischen Blick auf das Land am Bosporus,

- vermittelt im Kontext mit der Fachliteratur das notwendige Wissen und

- plädiert für einen interkulturellen Blick.

6.1 Brennpunkt Taksim - Platz  |  |

Bekannt ist der Platz in Istanbul wegen der Demonstrationen um den Gezi - Park. Einst war hier ein großer armenischer Friedhof. Seine Bebauung begann im 19. Jahrhundert. Unter Atatürk wurde der Platz zum Symbol der Republik. Dieses Symbol will Erdogan schleifen.

6.2 Osmanen  |  |

Im religiösen Selbstverständnis ist das Osmanische Reich auf Ausdehnung bedacht. Die Unterwerfung der Nichtmuslime war immer ein Ziel. Allerdings bekriegte und verfolgte man nicht nur die Christen, man integrierte sie auch in das Reich siehe den Istanbuler Stadtteil Peras (vgl. GOTTSCHLICH 2016, 113-117).

6.3 Kemalismus  |  |

Die Vision Atatürks (Mustafa Kemal Pasa), die Türkei in einen westlich modernen Staat als Republik umzugestalten, hatte ihren Preis. Als Kulturrevolution legt sie den Grundstein für Konflikte, die bis heute das Land betreffen.

6.4 Der Aufstieg Erdogans  |  |

Erdogan steht beispielhaft für Kampf und Aufstieg des politischen Islam in der Türkei. Aus einfachsten Verhältnissen arbeitet er sich hoch und wird unumschränkter Herrscher.

6.5 Putsch der Armee 2016  |  |

Teile der Armee versuchen in der Nacht vom 15. zum 16. Juli 2016, die gewählte Regierung zu stürzen. Die Mehrheit der Bevölkerung stellt sich gegen die Putschisten. Erdogan vergibt die Chance einer Einigung des gespaltenen Landes. Er festigt dagegen einen Pakt mit der Rechten und bildetet eine massive Gegnerschaft.

6.6 Prediger und Feind in der Türkei  |  |

Fethullah Gülen ist heute 2018 ein Feind in der Türkei. Als Prediger zusammen mit Erdogan wurde das Militär und die kemalistische Elite entmachtet. Es ist ein Aufstieg und ein Fall eines Mannes, der als Terrorist eingestuft wird (vgl. GOTTSCHLICH 2016, 52-56).

6.7 Erdogan und die PKK  |  |

Der Konflikt dauerte mehr als 30 Jahre. Alte Tabus wurden gebrochen und hoffnungsvolle Schritte zur Konfliktlösung des Kurdenproblems eingeleitet. Am Ende scheiterte Erdogan. Die Angst vor einem Kurdenstaat im Osten der Türkei im Sog des Krieges in Syrien ist groß.

6.8 Führungsnation Türkei  |  |

Die Türkei wollte im Herrschaftsbereich des ehemaligen Osmanischen Reiches eine Führungsmacht werden. In Richtung Asien wollte man die Turku - Völker einigen. Die Ziele Erdogans hatten keine realistische Chance. Vielmehr besteht 2018 die Gefahr einer Sogwirkung in den Syrienkrieg.

6.9 Baumeister der Nation  |  |

Brücken und Autobahnen, Zugtrassen, U -Bahnen, Flughafen, Wohnsiedlungen und Einkaufzentren werden gebaut. Eine Residenz als Regierungssitz, größer als Schloss Versailles, soll den Anspruch der künftigen politische Größe und wirtschaftlichen Bedeutung darstellen.

6.10 Die Generation 2020  |  |

Als die Türkische Republik 1923 gegründet wurde, schuf man ein westlich orientiertes säkulares Bildungswesen. 2018 schlägt das Pendel unter Erdogan zurück. Die Islam und ein türkischer Nationalismus an Schulen und Universitäten sind im Vormarsch.

6.11 Religiöse Symbolpolitik  |  |

Die Hagia Sophia in Istanbul soll 2020 wieder eine Moschee werden. Ein Monument der religiösen Koexistenz der abrahamitischen Religionen wird zerstört (vgl. CICEK 2020, 15).

Die Umwandlung in eine Moschee bedeutet nicht nur einen Angriff auf die Religionsfreiheit in der Türkei, auch auf den interreligiösen Dialog.

Das politische Unternehmen der AKP als islamisch-konservative Politik, ähnlich christlichen Volksparteien in Europa, versucht möglichst alle und viele Ebenen der türkischen Gesellschaft zu durchdringen.

Religionsfreiheit und religionspolitische Neutralität werden nur so lange gewährt, wie Minderheiten keine Forderungen stellen. Am Beispiel der Aleviten sieht man dies. Verweigert wird bis heute eine offizielle Anerkennung. Vielmehr versucht die Religionsbehörde Diyanet mit hoch dotierten Projekten eine Eigenständigkeit der Aleviten zu untergaben.

So versteht es sich, mit der Initiative im Kontext der Hagia Sophia die Vormachtstellung des Islam zu untermauern.

Ebenso werden autoritäre Tendenzen in der Innenpolitik stärker. Polarisierungen zeigen sich in der Verhaftung und im Drängen in ein politisches Abseits von Oppositionellen, Journalisten und Lehrenden bzw. Wissenschaftlern.

Eine steigende soziale Ungerechtigkeit, die von der türkischen Wirtschaft nicht kompensiert werden kann, führt zu weiterer Polarisierung.

Die Umwandlung 1934 der Hagia Sophia unter Atatürk in ein Museum begründet sich in einer religionspolitischen Herausforderung im Zuge der konfessionellen Spannungen des Ersten Weltkrieges und deren Abbau.

Bis heute finden sich die Anhänger eines politischen Islam nicht damit ab, dass ihre Macht in einer fluiden Moderne verloren wurde bzw. geht.

7 Türkei 2023  |  |

Im Folgenden wird auf das Wahlsystem und der staatspolitischen Folgerungen am Beispiel der Wahlen 2023 eingegangen (vgl. AYDIN 2023,1-7).

Bei den Präsidentschaftswahlen verpasste der amtierende Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit der AKP ("Adalet ve Kalkinma Partisi" - Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) mit 49,52 Prozent knapp die absolute Mehrheit, damit den Sieg im ersten Durchgang bei den Präsidentschaftswahlen am 8.Mai 2023. Er muss am 28. Mai sich einer Stichwahl stellen. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu mit der CHP ("Cumhuriyet Halk Partisi") kam auf 44,88 Prozent der Stimmen. Abgeschlagen hinter den beiden Kandidaten konnte Sinan Ogan mit der Ata Ittifaki (Bündnis der Ahnen) 5,17 Prozent der Stimmen erreichen. Bei der Stichwahl könnten seine Wählen entscheidend sein.

In den Parlamentswahlen konnte Erdogans Cumhur Ittifaki (Volksallianz) mit etwa 320 von 600 Sitzen die Mehrheit erreichen, wenngleich die AKP erstmals seit 2002 auf 35,51 Prozent sank. Trotz des Präsidialsystems ist die Parlamentsmehrheit nicht belanglos. Die Nationalversammlung erlässt und ändert Gesetze, hebt sie auf, verabschiedet den Haushalt, eine Kriegserklärung und Auslandseinsätze sowie ratifiziert völkerrechtliche Verträge. Mit einer Zweidrittelmehrheit kann sie selbst sich auflösen und damit Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ansetzen.

Das bestehende Präsidialsystem erlaubt dem Präsidenten auch ohne Mehrheit im Parlament zu regieren, denn das Parlament hat an Macht verloren. Für die Ernennung der Regierung braucht es keine Zustimmung des Parlaments. Der Staatspräsident kann mit Dekret mit Gesetzeskraft regieren und durch Rücktritt Neuwahlen herbeiführen.

Trotz schwacher Wirtschaft und Führungsschwäche gibt es vier Gründe für die günstige Ausgangslage.

Faktor Wirtschaft - Die Krise wurde durch Prestigeobjekte wie Eröffnung des ersten Atomkraftwerkes, Markteinführung von Elektroautos und Erdgasfund im Schwarzen Meer medial überlagert. Wohlstandsverluste wurden durch Wahlgeschenke, Anhebung des Mindestlohns und der Renten, höhere Gehälter für Staatsbedienstete und kostenloses Erdgas im Monat Mai entschärft.

Faktor Identitätspolitik und Lagerdenken - Der Zusammenschluss von nationalen, konservativ - islamischen und links - säkularen Parteien zu einem Wahlbündnis "Allianz der Nation" hat Hoffnungen auf Überwindung eines Lagerdenkens geweckt. Bewährt hat sich die Strategie einer Polarisierung und Stigmatisierung der Opposition.

Faktor Nationalismus - Der Appell an den Nationalstolz wirkte etwa im April an die militärische Stärke mit dem ersten türkischen Flugzeugträger, einem einflussreichen Staatsmann als Schlichter internationaler Konflikte wie beim Getreideabkommen Ukraine-Russland?? und Anwalt nationaler Interessen wie das Veto beim Nato-Beitritt?? Schwedens.

Faktor politischer Zusammenhalt - Der Regierungsblock konnte geschickt sich als Garant der Stabilität und eines nationalen Zusammenhalts darstellen.

- Das Land am Bosporus ist Europas schwieriger Nachbar, verbunden mit vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Verbindungen.

Die Hälfte des Handels wickelt die Türkei mit Europa ab.

Es gibt eine großer türkische Gemeinde in Europa mit innertürkischen Konflikten (vgl. Anhänger und Gegner der Regierung, Konflikte zwischen Türken und Kurden).

Die Türkei ist als Land am Rande des krisenhaften Nahen Ostens für Europa von strategischer Bedeutung.

- In drei Stufen wurde das Land verwandelt.

2013 holte Erdogan nach den Gezipark - Protesten zum Schlag gegen die Verfechter einer liberalen Demokratie aus.

2016 folgte auf dem Putschversuch eine beispiellose Kampagne gegen alle, die nach seiner Auffassung seine Macht antasten könnten.

2017 wurden die Voraussetzungen für ein Präsidialsystem geschaffen.

- Inzwischen ist das Land in eine Wirtschaftskrise gekommen.

Die Türkische Lira verliert an Wert.

Ausländisches Kapital flieht aus dem Land.

Ein Boom auf Pump brachte gigantische Bauprojekte.

- Errichtet wurde ein abhängiges Klientelsystem.

Politisch hat der Präsident die geringer gebildete, konservative und arme Hälfte der Bevölkerung hinter sich.

Die vom kemalistischen Staat vernachlässigten Schichten erhielten eine Stimme und erlebten einen gewissen wirtschaftlichen Aufstieg und eine gewisse politische Macht.

Die andere Hälfte der Bevölkerung rebelliert gegen einen Ein - Mann - Staat.

Das System Erdogan mit der Wahl 2018 hebt die politische Gewaltenteilung/ Demokratie auf.

Mit der Übernahme des Amtes des bisherigen Premierministers ist der Präsident Exekutive.

Als Parteiführer bestimmt der Präsident im geschwächten Parlament die Legislative.

Fachliteratur Islam  |  |

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.

Aydin Y. (2023): Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2023: Eine Wahlanalyse für bpb.de, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn >  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de (29.5.2023) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de (29.5.2023)

Aydin Y. (2017): Türkei. Analyse politischer Systeme, Schwalbach/ Ts.

Baasner Fr. (Hrsg.) (2010): Migration und Integration in Europa, Baden - Baden

Cicek H. (2020): Religiös-populistische Symbolpolitik, in: DER STANDARD, 13.7.2020, 15

Damir - Geilsdorf S. (2023): Islamismus - Eine Einführung, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10898, Bonn

Deniz A.C. (2016): Yeni Türkiye - Die neue Türkei. Von Atatürk bis Erdogan, Wien

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Gottschlich J. (2016): Türkei. Erdogans Griff nach der Alleinherrschaft, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10009, Bonn

Kreiser Kl. (2008): Der Osmanische Staat 1300 - 1922, München

Rogg I. (2018): Türkei, die unfertige Nation. Erdogans Traum vom Osmanischen Reich, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10214, Bonn

Spillmann K.R. (Hrsg.) (1997): Zeitgeschichtliche Hintergründe aktueller Konflikte VI - Vortragsreihe Sommersemester 1997. Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung, No. 44, Zürich

Schweizer G. (2016): Türkei verstehen: Von Atatürk bis Erdogan, Stuttgart

Tibi B. (2007): Mit dem Kopftuch nach Europa?, Darmstadt

Tschetsch H. (2017): Politische Theologie im Islam, Saarbrücken

Yoldas Y. - Gümüs B. - Gieler W. (Hrsg.) (2015): Die Neue Türkei. Eine grundlegende Einführung in die Innen-und Außenpolitik unter Recep Tayyip Erdogan, Frankfurt/ M.

Zick M. (2013): Türkei. Wiege der Zivilisation, Stuttgart

Bestritten wird das Existenzrecht Israels und seine Auflösung gefordert. Der Antisemitismus ist bei Islamisten ein wichtiges Thema. Sie verbinden dabei judenfeindliche Hetze aus Europa mit feindseligen Aussagen aus der Frühgeschichte des Islam.

Benutzt werden Stereotype und Vorurteile, die allgemein mit der judenfeindlichen Hetze in Europa vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert in Verbindung gebracht werden. Gleichzeitig verknüpft der islamistische Diskurs derartige Unterstellungen mit Aussagen über die Juden, welche auf die Frühgeschichte des Islam zurückgehen. In der vor allem gegen den Staat Israel gerichteten antisemitischen Agitation von Islamisten kann man bezüglich der ideengeschichtlichen Perspektive demnach eine Mischung aus externen und internen Bedingungsfaktoren ausmachen. Wie sich derartige Auffassungen in den inhaltlichen Diskursen der Islamisten niederschlagen, soll hier anhand der unterschiedlichsten Gruppen, Netzwerke und Organisationen verdeutlicht werden. Dabei zeigen sich grundlegende inhaltliche Gemeinsamkeiten unabhängig davon, ob man sich eines gewaltfreien oder terroristischen Handlungsstils bedient.

8.1 Frühgeschichte des Islam  |  |

Inhaltliche Bezugspunkte dafür liefert zum einen die Frühgeschichte des Islam. Nach der offiziellen Überlieferung scheiterten Mohammeds Bemühungen, jüdische Stämme in Medina für seinen Glauben zu gewinnen. In der Folge kam es offenbar aus machtpolitischen Gründen zu kriegerischen Konflikten, welche mit der Niederlage dreier dieser Stämme endeten. Deren Angehörige wurden zunächst enteignet und vertrieben bzw. später versklavt und getötet. Dieser historische Hintergrund erklärt wohl mit, warum es im Koran überaus abwertende Kommentare zu den Juden gibt. Man wirft ihnen etwa vor, sie hätten den Bund mit Allah und den Muslimen gebrochen: "Und weil sie ihre Verpflichtung brachen, haben wir sie verflucht" (Sure 5, 13, vgl. auch u.a. 4, 46; 4, 155). Außerdem gelten die Juden als betrügerisch, heißt es doch etwa: "... und (weil sie) Zins nahmen, wo es ihnen doch verboten war, und die Leute in betrügerischer Weise um ihr Vermögen brachten. Für die Ungläubigen von ihnen haben wir (im Jenseits) eine schmerzhafte Strafe bereitet (Sure 4, 161, vgl. u.a. auch 2,100; 9, 34).

Derartige Auffassungen prägten auch das Bild der Juden in der Geschichte des Islam. So erschien ab dem 9. Jahrhundert eine Reihe von Schmähschriften, welche an die Aussagen über die Juden im Koran anknüpften und für ein entsprechendes gesellschaftliches Klima sorgten.

Trotz des Fehlens eines breit verankerten aggressiven Hasses gegen die Angehörigen der religiösen Minderheit kam es auch in der islamischen Welt zu Massakern an Juden. Einige Beispiele seien zur Veranschaulichung genannt: Zwischen 1010 und 1013 wurden Hunderte von Juden in den muslimischen Teilen Spaniens umgebracht; in Fez massakrierte man 1033 mehr als 6.000 Angehörige der religiösen Minderheit; und bei den muslimischen Unruhen 1066 in Granada kamen um die 4.000 Juden ums Leben. Auch gewalttätige Vertreibungen mit allerdings teilweiser Rückkehr prägten das Schicksal der Minderheit, so etwa 1016 in Kairouan, 1145 in Tunis oder 1232 in Marrakesch.

Als Ursache lässt sich eine Mischung aus religiösen und sozialen Ressentiments gegen Andersgläubige und Aufsteiger ausmachen.

Inhaltliche Bezugspunkte für den islamistischen Antisemitismus bestehen zum anderen aber auch in den besonderen Stereotypen des jahrhundertealten europäischen Antisemitismus, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts im Kontext der Kolonialisierung der arabischen bzw. islamischen Welt ebendort Verbreitung fanden. So entstanden etwa Ritualmordvorwürfe in der Folge der "Damaskus - Affäre" 1840: Hier führte man das Verschwinden eines Kapuzinermönchs auf den angeblichen Ritualmord eines jüdischen Barbiers zurück.

In den folgenden Jahrzehnten kam es an zahlreichen Orten - teilweise mit Ausschreitungen gegen die Juden verbunden - zu einschlägigen Diffamierungen und Hetzkampagnen. Eine weitere Behauptung, die dem Agitationsarsenal des europäischen Antisemitismus entstammte, kann im Vorwurf von der "jüdischen Verschwörung" gegen die etablierte Ordnung gesehen werden. In Reaktion auf die 1908 erfolgte Revolution der "Jungtürken" im Osmanischen Reich deuteten deren Gegner diesen Schritt als Folge einer jüdischen Konspiration.

Insofern darf es auch nicht verwundern, dass derartige Auffassungen ab Ende der zwanziger Jahre auch im politisch aktiven und organisierten Islamismus zunehmend an Bedeutung gewannen. Es kam sogar zu einer relativ intensiven Zusammenarbeit islamistischer und nationalistischer Kreise mit Hitler - Partei und NS - Staat, wobei die Initiative zu den Beziehungen ursprünglich von arabischer Seite ausging. Die diesbezüglich bedeutendste historische Figur war der Mufti von Jerusalem Muhammad Amin el-Husseini (1893-1974), der sich während des Zweiten Weltkriegs ganz offen in den propagandistischen Dienst der Nationalsozialisten stellte und im Radio Hetzansprachen gegen Juden hielt.

Auf Konferenzen der "Muslimbruderschaft" fanden schon 1938 Übersetzungen der antisemitischen Fälschung der "Protokolle der Weisen von Zion" Verbreitung. Und der spätere "Chefideologe" der Muslimbruderschaft Sayyid Qutb (1906-1966) veröffentlichte Anfang der fünfziger Jahre seinen Aufsatz "Unser Kampf mit den Juden", worin sie von Beginn an als Feinde des Islam beschrieben wurden.

8.3 Antisemitismus in Publikationen der türkischen "Milli Görüs"- Bewegung  |  |

Spätestens seit Beginn der 1970er Jahre lässt sich bei den meisten islamistischen Organisationen eine Verstärkung der antisemitischen Agitation ausmachen. Das soll hier exemplarisch anhand von verschiedenen Strömungen aufgezeigt werden.

Am Beginn steht die "Milli Görüs" - Bewegung, die in der Türkei über parteipolitisches Engagement politischen Einfluss erlangen will. Ihr bedeutendster Repräsentant, der zeitweilige türkische Ministerpräsident Necmettin Erbakan (1926-2011), hatte etwa in einer auch in deutscher Übersetzung vorliegenden Schrift mit dem Titel "Gerechte Wirtschaftsordnung" (1991) behauptet: Der Zionismus sei ein Glaube und eine Ideologie, dessen Zentrum sich bei den Banken der Wall Street befinde. Die Zionisten hätten den Imperialismus unter ihre Kontrolle gebraucht und beuteten mittels der kapitalistischen Zinswirtschaft die gesamte Menschheit aus. Derartige und andere antisemitische Aussagen findet man auch regelmäßig in der Presse aus dem Umfeld von "Milli Görüs", wofür vor allem die Zeitung "Milli Gazete" steht.

Auch die palästinensische "Hamas" vertritt eine antisemitische Grundposition, was sich aus dem Text ihrer Charta von 1988 gut ablesen lässt. Darin ist etwa bereits zu Beginn die Rede von einem langen und gefährlichen Kampf gegen die Juden, welcher die Hingabe von allen Muslimen nötig mache. Ausdrücklich spricht man von den "Juden", nicht von den "Israelis" oder "Zionisten".

Danach findet sich eine Reihe von Zitaten aus dem Koran, die den islamfeindlichen, korrupten, kriegstreiberischen und verderblichen Charakter der Juden unter Beweis stellen sollen. Weiter heißt es: Der Feind habe für eine lange Zeit geplant und setze sein Geld ein, um im Hintergrund seine Interessen zu verwirklichen. Darüber hinaus stünde er hinter nahezu allen Kriegen und Revolutionen der Vergangenheit und Gegenwart. Es besteht demnach für die "Hamas" eine seit Jahrhunderten existente Verschwörung von Juden, die nach einem bestimmten Konzept vorgehen würden. Der Plan dazu finde sich in den "Protokollen der Weisen von Zion", einer bekannten antisemitischen Fälschung.

8.5 Antisemitische Auffassungen im Diskurs der libanesischen "Hizb Allah"  |  |

Antisemitische Auffassungen findet man nicht nur bei den sunnitisch, sondern auch bei den schiitisch geprägten islamistischen Organisationen wie der libanesischen "Hizb Allah". In Bezug auf Israel vertritt man eine rigorose antizionistische Position. Wie viele islamistische Organisationen in der Region bestreitet "Hizb Allah" grundsätzlich Israels Existenzrecht. Dabei geht der entfaltete Diskurs zwar nicht immer so deutlich wie bei der "Hamas", aber häufig genug mit antisemitischen Auffassungen im Sinne eines Hasses auf alle Juden einher.

In der Agitation führender Funktionäre und in den Publikationsorganen lässt sich ebenfalls eine Verkopplung von Anspielungen auf historische Ereignisse im Zusammenhang mit Mohammeds Konflikten mit den Juden und der gegenwärtigen Situation im Nahost - Konflikt ausmachen: Mit Rekursen auf den Koran werden Juden als hinterhältige und gefährliche Gegner des Islam dargestellt. Zusammen mit den Freimaurern hätten die Juden sich zu Weltverschwörern entwickelt und trügen die Schuld an vielen Übeln.

Auch bei den individuellen Einstellungen und im öffentlichen Diskurs von transnational agierenden islamistischen Terroristen lassen sich antisemitische Positionen ausmachen. Exemplarisch dafür stehen schon frühe Erklärungen von Osama Bin Laden wie etwa ein Brief an einen Rechtsgelehrten von 1994. Darin kritisierte er dessen Plädoyer für einen Friedensschluss mit den Juden, denn der jüdische Feind sei der Verderber des Islam und der Welt. Und in einer Videobotschaft von 2001 sprach Bin Laden davon, es gebe eine lange Kette der jüdischen Verschwörung mit dem Ziel eines Vernichtungskriegs gegen den Islam.

Auch bei den Todespiloten des 11. September 2001 kursierten derartige Auffassungen, wofür Dokumente und Zeugenbefragungen zu Mohammed Atta sprechen: Demnach ging er davon aus, dass die Juden als reiche Strippenzieher hinter den Kriegen der USA auf dem Balkan und am Golf stünden. Das Zentrum des Weltjudentums sei New York. Von dort aus müsse der Befreiungskrieg für die Errichtung eines islamischen Gottesstaat beginnen.

8.7 Antisemitische Aussagen im Diskurs des „Islamischen Staats“  |  |

Antisemitische Aussagen fanden sich auch beim „Islamischen Staat“ (IS), der zunächst eine Abspaltung von „al-Qaida“ war und dann unter seiner eigentlichen Bezeichnung aktiv wurde. Die besondere Brutalität bei den Handlungen wie die Herrschaft über einige Regionen bildeten dessen Spezifika. Bekanntlich mündete sein Agieren in der Ausrufung eines „Kalifats“, womit ein beim IS namensgebendes Modell praktisch umgesetzt wurde. Gleichwohl währte diese formale Herrschaft nicht lange, kam es doch bald zu seiner militärischen Zerschlagung. Die Einstellung zu den Juden bzw. zu Israel war nie ein herausragendes Thema. Indessen fanden sich im Diskurs des IS sehr wohl antisemitische Positionierungen.

So wurde etwa in „Dabiq“, einem auch englischsprachigen IS - Online - Magazin, auf einen Hadith - Text angespielt. Demnach sollten Juden bekämpft und getötet werden. Die gleiche Aussage findet man auch in der Gründungscharta der Hamas, womit sich ein Einklang der Forderungen und Positionierungen ergibt. In beiden Fällen erfuhr die eliminatorische Judenfeindschaft eine religiöse Legitimation.

Und schließlich soll als Beispiel für den islamistischen Antisemitismus noch seine Bedeutung als Staatsideologie anhand eines Regimes dieser politischen Ausrichtung aufgezeigt werden: der Islamischen Republik Iran. Bereits deren Begründer Ayatollah Khomeini bezeichnete nicht nur Israel als "kleinen Satan", er formulierte auch offen eine antizionistische Position, rief er doch zur Zerschlagung des Staates auf. Israel galt ihm als "Feind des Islam" und "Feind der Menschheit".

Darüber hinaus bediente sich der offizielle politische Diskurs ebenso der bekannten antisemitischen Stereotype wie etwa der von den "jüdischen Verschwörungen". Selbst die "Protokolle der Weisen von Zion" fanden über staatliche Stellen Verbreitung. Der frühere Präsident Mahmud Ahmadinejad propagiert ähnliche Auffassungen. Bereits kurz nach seiner Wahl forderte er 2005 öffentlich die Vernichtung des Staates Israel und 2006 leugnete er öffentlich die Massenvernichtung von Juden im Zweiten Weltkrieg. In Teheran fand gar eine "Holocaust - Konferenz" unter Beteiligung rechtsextremistischer Referenten statt.

Der Antisemitismus von Islamisten ist nicht nur auf die erwähnten Organisationen beschränkt, was ein Blick auf einschlägige repräsentative Umfragen veranschaulicht. Demnach bestehen hohe antisemitische Einstellungspotentiale unter in westlichen Ländern lebenden Muslimen. Deren Anteil ist zwischen zwei- bis vierfach höher als in der jeweiligen Gesamtgesellschaft. Da diese Erkenntnis sich durch eine Fülle von entsprechenden Studien hindurchzieht, handelt es sich nicht nur um eine bloße Feststellung für einzelne Länder oder unterschiedliche Zusammenhänge. Grob spricht die sozialwissenschaftliche Forschung hier von zwischen 30 und 50 Prozent. Dementsprechend gehören antisemitische Einstellungen häufig zur Norm im jeweiligen innermuslimischen sozialen Umfeld. Eine auffällige Besonderheit der gemeinten Personen besteht außerdem darin, dass für sie das Ausmaß und die Bedeutung islamischer Identität besonders hoch sind. Damit gibt es für islamistische Agitation mit dem Antisemitismus ein bedeutendes Mobilisierungspotential unter Muslimen, es kann zur Radikalisierung und Rekrutierung im extremistischen Sinne genutzt werden.

8.10 Antisemitische Einstellungen in der sozialen Gruppe der Muslime  |  |

Auch in Deutschland kann man antisemitische Einstellungen bei den Muslimen überdurchschnittlich stark ausmachen. Eine von der Konrad -Adenauer - Stiftung bezogen auf die Gesamtbevölkerung erstellte Studie ermittelte dazu entsprechende Unterschiede: Im Bevölkerungsdurchschnitt meinten vier Prozent, dass Juden hinterhältig seien: Unter Muslimen waren es zwölf Prozent. Die eigentlichen politischen Herrscher seien Juden meinten unter Muslimen 26 Prozent, im Durchschnitt waren es vier Prozent.

Gegen die Existenz von Israel sprachen sich von den Muslimen 16 Prozent aus, beim Bevölkerungsdurchschnitt waren es vier Prozent. Und auch bei der Akzeptanz von Gewalt, gemessen mit dem Einstellungsstatement: „Juden müssen sich nicht wundern, wenn sie einen drauf bekommen“, lassen sich eindeutige Unterschiede erkennen: im Durchschnitt zwei Prozent, bei den Muslimen sieben Prozent mit jeweiliger Zustimmung. Die Anteile liegen somit gegenüber der Gesamtbevölkerung bei den Muslimen drei- bis sechsmal höher. Und nur eines der genannten Einstellungsstatements hat etwas mit Israel zu tun.

Dafür sprechen kontinuierlich Fälle von islamistisch motivierter Gewalt, die nach einer Eskalation im Nahost-Konflikt auszumachen ist.

Idealtypisch lassen sich zwei Handlungsformen bzw. Tätergruppen unterscheiden: Es können Angehörige islamistischer Gruppen sein, die in deren Auftrag geplant derartige Anschläge durchführen. Es können aber auch eigenständige Akteure ohne Organisationszugehörigkeit sein, die aus einer Alltagssituation heraus entsprechende Gewalttaten begehen. Dabei ergibt sich der antisemitische Hintergrund durch den gewählten Ort. Meist sind davon jüdische Gemeindezentren oder Synagogen betroffen, die aber gar keinen direkten Bezug zum israelischen Staat haben müssen.

Gleichwohl erfolgt durch das gewalttätige Agieren eine Identifizierung des fernen Israel mit den hiesigen Juden. Unabhängig von einem subjektiven Bewusstsein wird durch solche Handlungen objektiv eine antisemitische Zielsetzung verfolgt. Denn die in Deutschland lebenden Juden können nichts für die Politik des israelischen Staates, trotzdem sind sie entsprechenden Gefährdungen auch von Islamisten ausgesetzt.

8.12 Islamistische Anschläge auf jüdische Einrichtungen  |  |

Dafür stehen auch immer wieder islamistische Anschläge auf jüdische Einrichtungen aus der jüngeren Geschichte: Bereits kurz nach den Angriffen der Hamas auf Israel kam es noch im Oktober 2023 zu einem Vorfall, wobei in Berlin ein Brandanschlag auf eine Synagoge von unbekannten Tätern verübt wurde. Deren genauer ideologischer Hintergrund ist insofern nicht bekannt, gleichwohl offenbart sich hier der postulierte Zusammenhang: Zufällig ausgewählte Juden werden pauschal für Israels Vorgehensweise verantwortlich gemacht. Es können von derartigen Angriffen auch private Einrichtungen wie etwa Supermärkte für koschere Waren betroffen sein.

Ein Anhänger des „Islamischen Staates“ tötete etwa 2015 vier Juden an einem solchen Ort in Paris. Dass es auch derartige Gewalthandlungen in vom Nahen Osten weit entfernten Orten geben kann, veranschaulicht ein Anschlag in Buenos Aires von 1994. Betroffen davon war dort ein zentrales Gemeindezentrum, wobei 85 Menschen getötet und gegen 300 verletzt wurden. Der Angriff wurde einem libanesischen Islamisten zugerechnet, er soll mit der „Hizb Allah“ in einem engen Kontakt gestanden haben.

8.13 Antisemitische Dimension des Hamas - Massakers von 2023  |  |

Auch das Hamas - Massaker vom 7. Oktober 2023 kann in diesem Zusammenhang gesehen werden. 1200 Menschen wurden ermordet, wovon der überwiegende Anteil jüdische Israelis waren. Die Führung der Hamas hatte das Massaker systematisch vorbereitet, die brutalen Morde, Schändungen und Vergewaltigungen wurden sogar gefilmt. Erkennbar kann von einer genozidalen Dimension gesprochen werden, sollten doch aufgrund ihrer israelischen bzw. jüdischen Identität all diese Menschen sterben.

Bereits in der Gründungscharta der Hamas fand sich ein auch in diesem Sinne ausgerichteter Tötungsaufruf, der zwar in der zweiten Charta von 2017 nicht mehr enthalten war. Gleichwohl bekundete man dort ein vom Fluss bis zum Meer reichendes Palästina anzustreben, was auf die nur gewaltsam vorstellbare Auflösung des jüdischen Staates durch existenzielle Vernichtung hinauslaufen würde. Einem islamistischen Antisemitismus entspricht auch diese ideologische Grundforderung, aber noch mehr die mörderische Praxis. Sie machte außerdem deutlich, dass die in der zweiten Charta anklingende Mäßigung eher für eine Täuschungsabsicht stand.

IT - Hinweis

https://www.bpb.de/themen/islamismus/dossier-islamismus/36356/antisemitismus-im-islamismus/ (17.4.2025) https://www.bpb.de/themen/islamismus/dossier-islamismus/36356/antisemitismus-im-islamismus/ (17.4.2025)

Bauer Y. (2018): Der islamische Antisemitismus. Eine aktuelle Bedrohung, Berlin

Benz W. (2008): Was ist Antisemitismus?, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 455, Bonn

Bensoussan G. (2003): Die Juden der arabischen Welt. Die verbotene Frage, Berlin

Bergmann W. (2020): Geschichte des Antisemitismus, München

Bernstein J. (2018): "Mach mal keine Judenaktion!" Herausforderungen und Lösungsansätze in der professionellen Bildungs- und Soziallarbeit gegen Antisemitismus, Frankfurt/M.

Bernstein J. (2021): Israelbezogener Antisemitismus. Erkennen-Handeln? -Vorbeugen, Weinheim

Brumlik M. (2020): Antisemitismus, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10572, Bonn

Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Themenblätter im Unterricht Nr. 93 "Antisemitismus", Bonn >  http://bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/126535/antisemitismus (27.7.2018) http://bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/126535/antisemitismus (27.7.2018)

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2018): Lernkulturen der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie, Praxis und handlungsspezifischen Herausforderungen im Kontext mit Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2019): Medienarbeit. Aspekte zur Weiterbildung im Kontext der Politischen Bildung/ Medienpädagogik - Medienbildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2020): Lehrerbildung. Theorie und Praxis der Professionalisierung der Ausbildung Lehrender, Schulleitender und des Schulqualitätsmanagements, Saarbrücken

Europäische Kommission: Jüdisches Leben in aller Vielfalt fördern >  https://orf.at/stories/3231252/ (5.10.21) https://orf.at/stories/3231252/ (5.10.21)

Expertenkreis Antisemitismus (Hrsg.) (2017): Antisemitismus in Deutschland - aktuelle Entwicklungen. Zweiter Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Deutscher Bundestag 18. Wahlperiode, Drucksache 18/1970, 2017

Fastenbauer R.- Wolffsohn M. (2021): Grundlagenwissen über Antisemitismus im Kontext von Migration und Integration. Unter besonderer Berücksichtigung des muslimischen Antisemitismus, Forschungsbericht ÖIF, Wien

Grimm M. - Kahmann B. (Hrsg.): Antisemitismus im 21. Jahrhundert. Virulenz einer alten Feindschaft in Zeiten von Islamismus und Terror, Berlin/Boston

Grimm M.- Müller St. (2021): Bildung gegen Antisemitismus. Spannungsfelder der Aufklärung, Frankfurt/M.

Gruberova E. - Zeller H. (2022): Diagnose: Judenhass. Die Wiederkehr einer deutschen Krankheit, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10780, Bonn

Heilbronn Chr.-Rabinovici D.-Sznaider N. (Hrsg.) (2019): Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Berlin

Holz Kl.- Haury Th. (2023): Antisemitismus gegen Israel, Hamburg

Killguss H.P. - Meier M.-Werner S. (Hrsg.) (2019): Bildungsarbeit gegen Antisemitismus, Frankfurt/M.

Kost A.- Massing P. - Reiser M. (Hrsg.) ( 2020): Handbuch Demokratie, Frankfurt/M.