|

Rassismus

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 81c81

Das Jahr 1449 hat zentrale Bedeutung in der Geschichte. Für den Rat von Toledo wurden vom spanischen Großinquisitor Torquemeda "Statuten für die Reinheit des Blutes" (Estatudos de limpieza de sangre) als ein Rassekonstrukt verfasst, das Unterschiede in Wir-Gruppe? und Fremdgruppe als Differenzkriterium verfasst.

|

Das Jahr 1449 hat zentrale Bedeutung in der Geschichte. Für den Rat von Toledo wurden vom spanischen Großinquisitor Torquemeda "Statuten für die Reinheit des Blutes" (Estatudos de limpieza de sangre) als ein Rassekonstrukt verfasst, das Unterschiede in Wir - Gruppe und Fremdgruppe als Differenzkriterium verfasst.

|

Verändert: 89c89

Die Rassendiskurse unterschieden sich in dieser Epoche durch die Einführung des sozialen Konstrukts "Race" mit einer konstruierten "Wir-Gruppe?" und "Fremdgruppe".

|

Die Rassendiskurse unterschieden sich in dieser Epoche durch die Einführung des sozialen Konstrukts "Race" mit einer konstruierten "Wir -Gruppe" und "Fremdgruppe".

|

Fachwissen 15  |  |

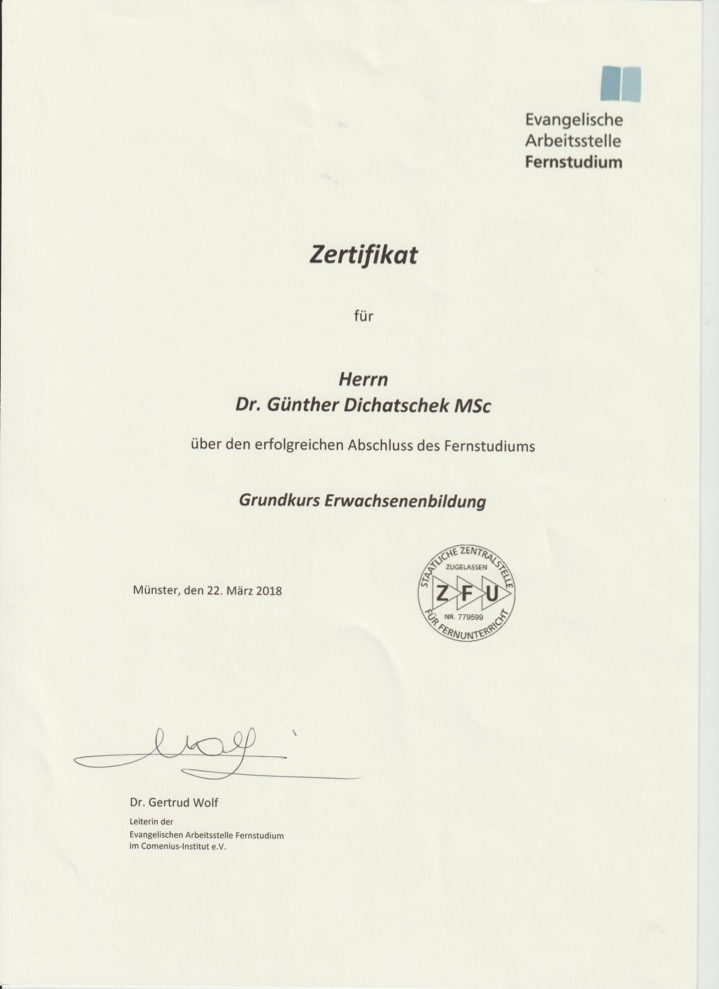

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Rassismus ist kein geschlossenes Konzept und bestimmt Menschen und Gruppen an bestimmten Merkmalen wie Aussehen oder Herkunft in willkürliche Kategorien. Erkennbar ist dies in Denkmustern und Handlungen.

Von Interesse für eine Politische Bildung sind die Begriffe Rasse und Rassismus in ihrer historischen und aktuellen Entwicklung. Ein Überblick über die Sklaverei vervollständigt die Epoche.

Die Studie beruht auf dem Kenntnisstand der Politischen Bildung und Interkulturalität, ausgehend von Überlegungen zum menschlichen Bedürfnis einer Selbstverortung und Abgrenzung.

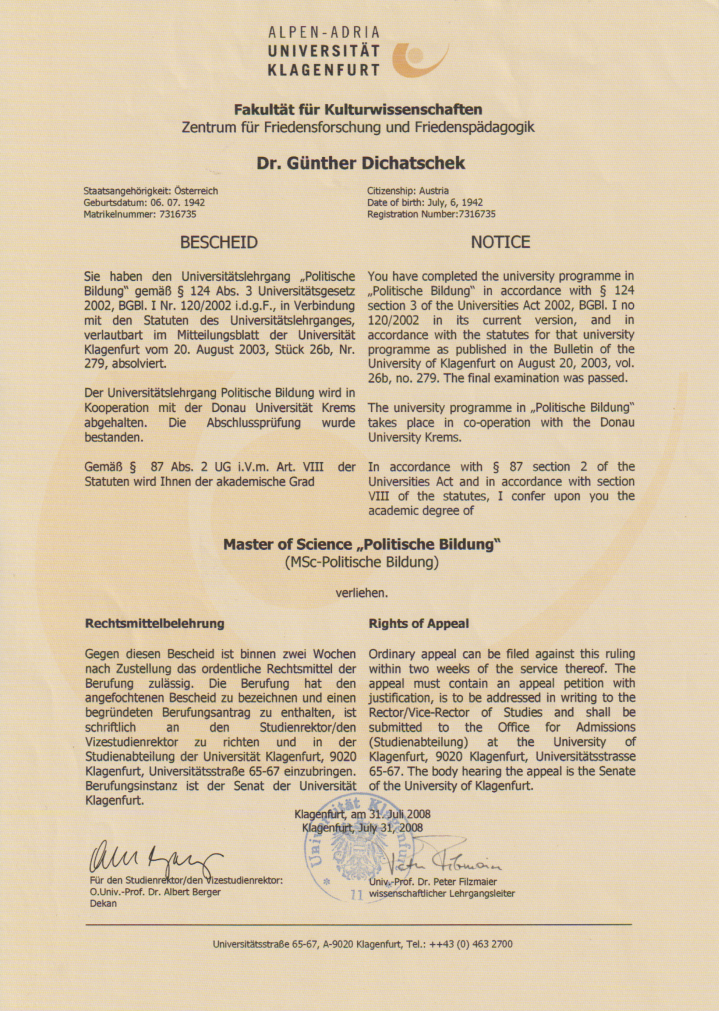

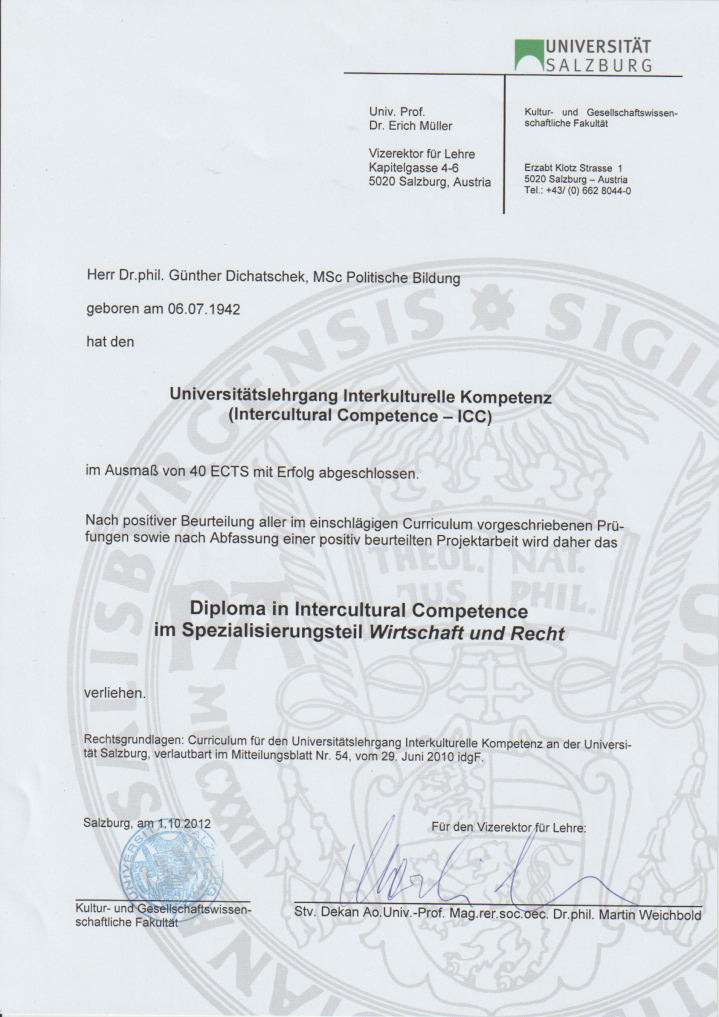

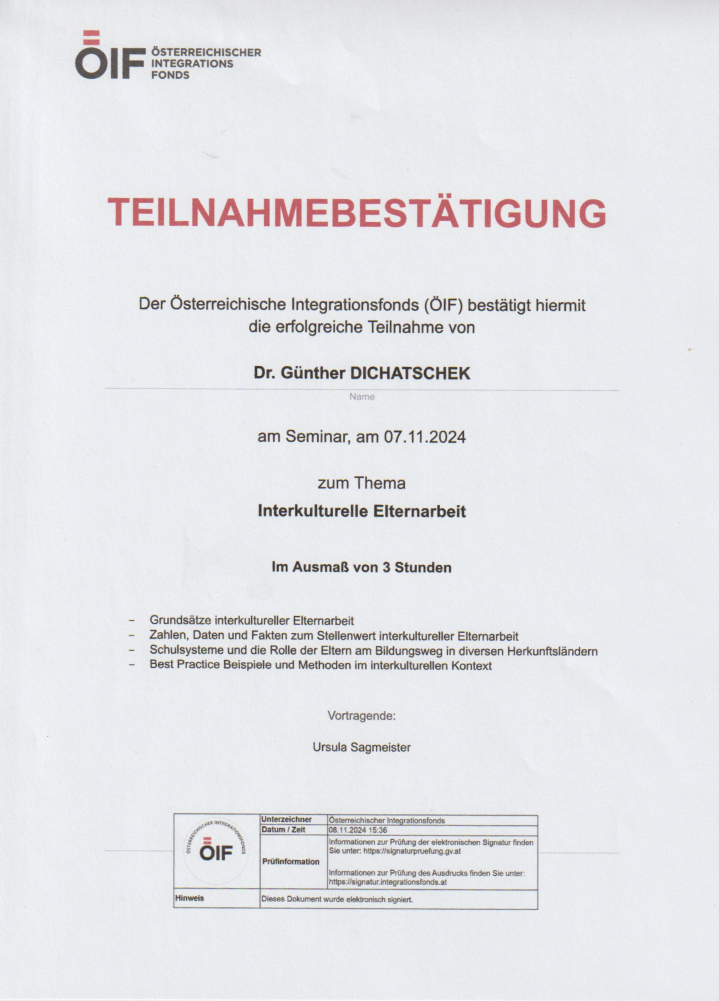

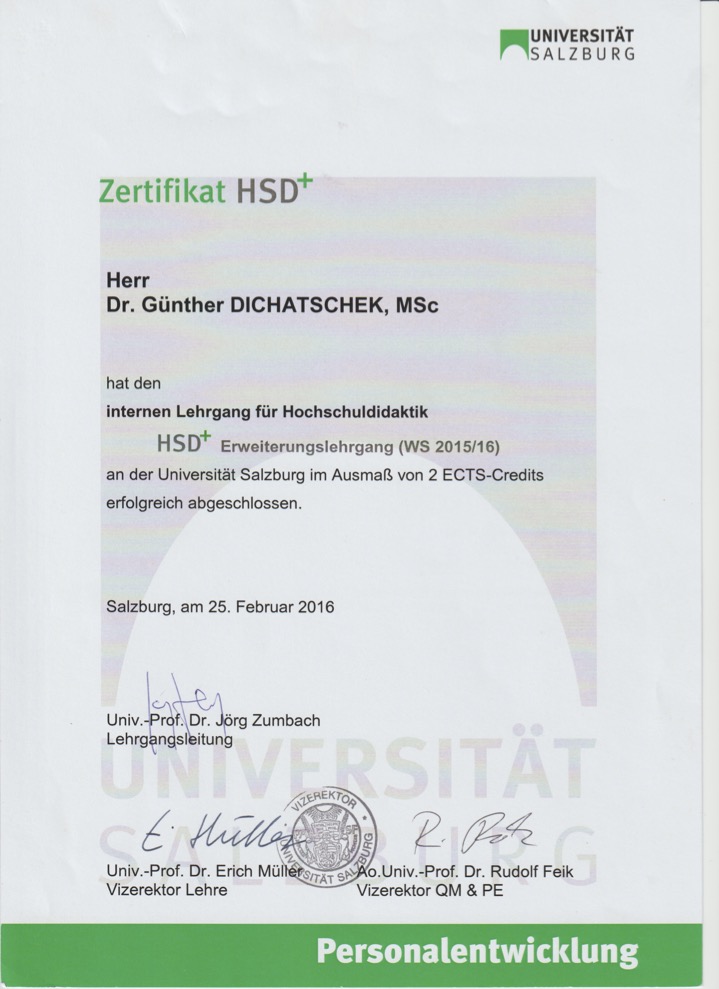

Der Lehrauftrag Didaktik der Politischen Bildung/ Universität Salzburg (2016, 2017) und besonders die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur bestimmen das Interesse (vgl. MILES 1991, MECHERIL - TEO 1997, TERKESSIDIS 1998, FREDRICKSON 2004, HUND 2007, GEULEN 2008, GOMOLLA 2009, NEUMANN - SCHNEIDER 2011, BÜHL 2016, KENDI 2017, WERNSING - GEULEN - VOGEL 2021).

1 Begriff und Entwicklung  |  |

1.1 Begriff  |  |

Rassismus als Begriff bezeichnet eine bestimmte Form der Handlung (Praxis) und eine bestimmte Form des Denkens (Theorie). Beides ist nicht zu trennen, weil bestimmte Praktiken eine bestimmte Motivation, etwa ein Hass auf den "Anderen", beinhaltet.

Damit ist nicht mehr das Handeln, vielmehr die Motivation im Denken entscheidend.

1.2 Historie  |  |

Historisch zeigt eine solche Aufteilung sich hilfreich (vgl. MILES 1991; WERNSING-GEULEN-VOGEL? 2021, 13). Es gehört zu den sich entwickelten Eigenschaften, in bestimmten Zusammenhängen ein bestimmtes Denken und damit Handlungsmuster zu knüpfen.

In Zeiten unsicherer Ordnungen einer Zugehörigkeit bietet der Rassismus die Möglichkeit einer Zugehörigkeit neu zu begründen und praktisch umzusetzen. Ein bestimmtes Wissen beinhaltet eine rechtfertigende Anleitung zum Handeln. Damit wird die Notwendigkeit einer idealen Ordnung erwünscht und handlungsorientiert angepasst (vgl. BÜHL 2016, 80-125) .

1.2.1 Antike  |  |

Der antike Rassismus im alten Griechenland und Rom war vorrangig der Etablierung und Aufrechterhaltung des Sklaventums. Aristoteles (384-322 v.Chr.) bediente sich der Klassifizierung von "Herr" und "Gehorchendem" als natürliches soziales Verhältnis in Gestalt der "Naturalisierung" und dient der Legitimierung der Sklaverei.

Daneben begegnet man der Gestalt der "Eugenik". Platon in der Politeia beschreibt das System einer eugenischen Reproduktionsherrschaft von der staatlichen Heiratsvermittlung und reglementierten Zeugung bis hin zur Kindestötung. In Sparta tötete man schwächliche und behinderte Neugeborene (vgl. BÜHL 2016, 80-85).

Der Antisemitismus gilt als einer der ältesten Rassismen. Die Hebräische Bibel berichtet von der Schändung des Tempels des seleukidischen Herrschers Antiochos IV. Epiphanes, indem er ein Schwein auf dem Altar schlachtete und das Blut auf Schriftrollen fließen ließ. In römischer Zeit liegt der Antisemitismus begründet in der Unterdrückung der eroberten Völker. Feindbilder wurden im Kontext mit "Jüdischen Kriegen" entwickelt (vgl. Publius Cornelius Tacitus 58-120; BÜHL 2016, 83-84).

Die Schriften antiker Philosophen wurden von der europäischen Aufklärung aufgegriffen (vgl. bei Aristoteles vorhandene Vorstellungen aus dem Äußeren des Menschen lassen auf seine seelische Beschaffenheit schließen). Im 4. Jh. prägten die frühchristlichen Kirchenlehrer in ihren Schriften das Judenbild mit dem Vorwurf vom Gottesmord. Ideologisch wurden die Vererbungskonstrukte generiert.

1.2.2 Mittelalter  |  |

Im Spätmittelalter bekam neben der Reinheit des Glaubens und die Reinheit des Blutes als Konzept der Rasse eine zusätzliche Bedeutung, vor allem durch die große Anzahl von Muslimen und Juden wollte man so eine unsicher gewordene Ordnung regeln. Die Fremdgruppe der Nichtchristen wurde als "Heiden" benannt. Die Abweichler der christlichen Rechtsgläubigkeit nannte man "Häretiker" (vgl. BÜHL 2016, 85-89).

Der Antisemitismus wirkte auf die soziale Lage der Juden mit der Ausgrenzung aus der Feudalgesellschaft, die christlich definiert war (vgl. das Verbot einer Mitgliedschaft in den Zünften und eines Erwerbs von Grundbesitz). Die Kreuzzüge verschärften 1096 die Situation mit Plünderungen und Massenmorden (Pogromen) sowie der Unterstellung Verbündete der Muslime zu sein. 1321 wurden Juden in Frankreich der Anstiftung zur Brunnenvergiftung bezichtigt. Der französische König nützte zudem die Stimmung, sich er Güter von Juden zu bemächtigen.

1215 im Laterankonzil führte das von Innozenz III. erlassene Zinsannahmeverbot zum rassistischen Stereotyp des "Wucherjuden". Ritualmordvorwurf und Anklage des Hostienfrevel verfolgten die Motive einer Kriminalisierung. In der Folge wurde das Motiv als "Christusmörder" verbreitet. Bekleidungsvorschriften wieder durch das IV. Laterankonzil 1215, wie der gelbe Stern, mussten seit dem 13. Jh. in vielen Ländern befolgt werden.

Zur Demütigung und Verhöhnung gehörte auch die "Judensau", Skulpturen an Kirchen und in der Folge typographische Motive in Flugschriften, zu sehen eine Sau, an deren Zitzen sich als Juden konstruierte Personen säugen.

Der antimuslimische Rassismus spielte ebenfalls ein Rolle, Muslime benannt als "Sarazenen", "Häretiker" oder "Mauren" und als Rassismus im französischen "Rolandslied" im 12.Jh. und spanischen Heldenlied "Cantar de Mio Cid" im frühen 13.Jh.

Es existierte kein antinegrider Rassismus, allerdings wurden gedanklich erste Grundlagen gelegt. Die Pest wurde als später als "Schwarzer Tod" benannt, die Hölle mit einem dunkelhäutigen Teufel illustriert, Dunkelsein bekam den Charakter von Gottlosigkeit. Hellsein und Weißsein wurde mit dem Himmel verbunden.

Im Spätmittelalter mit dem Drang nach Osten mit der Missionierung und Kolonisierung wurde die Grundlage des Antislawismus gelegt.

Im Mittelalter wurde eine intolerante Dominanzkultur entlang des Religiösen etabliert. Das "Andere" wurde in verschieden Formen verfolgt.

Übergänge von der Fremdgruppe in die Wir-Gruppe? waren noch möglich, allerdings mit der Aufgabe kultureller Identität in Form der Taufe bzw. Widerrufung (vgl. Benennung als noch "Prärassismus").

1.2.3 Frühneuzeit  |  |

Das Jahr 1449 hat zentrale Bedeutung in der Geschichte. Für den Rat von Toledo wurden vom spanischen Großinquisitor Torquemeda "Statuten für die Reinheit des Blutes" (Estatudos de limpieza de sangre) als ein Rassekonstrukt verfasst, das Unterschiede in Wir - Gruppe und Fremdgruppe als Differenzkriterium verfasst.

Die Funktionalität der Staturen war vielfältig in der Vergabe von Ämtern und Positionen in der Kirche, Behörden und beim Militär sowie sogar bei der Zulassung von Zeugenaussagen vor Gericht in Spanien und den Kolonien (vgl. BÜHL 2016, 89-90). Am 31. März 1492 erging das "Alhambra - Edikt" von Isabell I. und Ferdinand II. mit der Vertreibung der Juden (vgl. die Nationalstaatenbildung Spaniens in der Verbindung von Nationalismus und Rassismus in der Fiktion eines kulturell homogenen Staatsvolkes). In der Folge hat sich der Begriff "Race" im Spanischen durchgesetzt.

Relevant ist auch die Reformation mit ihrer Rassismustheorie, wie sie sich antisemitisch vom Judentum und antimuslimisch vom Islam abgrenzt. In der Bußpredigt "Von den Juden und ihren Lügen" 1543 ruft Luther die Fürsten zu Gewalt gegen die Juden auf. In den "Türkenschriften" diffamierte Luther die "Türken" als Antichristen, einem falschen Propheten folgenden, dem Koran als Bibelplagiat, dem Islam als intolerante Religion und Mohammed als Gottesleugner.

Die Reichstage 1496 und 1498 erklären die Roma und Sinti für vogelfrei und bezichtigte sie, Spione der Türken zu sein und mit ihnen zu paktieren (vgl. BÜHL 2016, 92-93).

Die Rassendiskurse unterschieden sich in dieser Epoche durch die Einführung des sozialen Konstrukts "Race" mit einer konstruierten "Wir -Gruppe" und "Fremdgruppe".

1.2.4 18. und 19. Jahrhundert  |  |

Im 18. Jahrhundert bekam der Rassismus eine rechtfertigende Funktion. Die Konzepte der Gleichheit, Freiheit und brüderlichen Menschheit mit globaler Gleichberechtigung widersprachen den kolonialen Bemühungen der Europäer bei den zu kolonisierenden außereuropäischen Kulturen.

Im 19. Jahrhundert weitete sich der koloniale Konkurrenzkampf weiter aus. Die Folge war ein Rassismus mit der Idee, dass die Existenz anderer Rassen eine Gefahr für die eigene sei. Damit war der Grundgedanke eines modernen Rassismus geschaffen. Die Idee, das "Andere" und "Fremde" gefährde das Eigene, auch wenn der Begriff "Rasse" fehlt, bedeutet jedoch Rassismus. Äußere Unterschiede zwischen Menschen als Rassendifferenzen bzw. biologistischer Rassismus zu sehen und zu übersetzen als Fremdheit, Andersartigkeit und Nichtzugehörigkeit, bedeutet vermitteltes Wissen.

Der biologistische Rassismus ist mit dem Zeitalter des Imperialismus eng verbunden. Theoretisch soll die eigene Überlegenheit und die Minderwertigkeit der Eroberten bzw. Unterdrückten begründet werden (vgl. im Folgenden BÜHL 2016, 98-110).

- 1859 wurde das Werk von Charles Darwin "On the origin of species" veröffentlicht. Den vom Soziologen Herbert Spencer übernommene Ausdruck "Überleben des Stärkeren" wurde in die Studie "Die Abstammung des Menschen" 1869 übertragen und behauptet wurde die Existenz verschiedene Menschenrassen und sollte die Überlegenheit des europäischen Mannes legitimieren. Angeführt wurden etwa die mittlere Schädelkapazität des Europäers von 92,3 Kubikzoll, des Amerikaners von 97,5, des Asiaten von 87,1 und des Australiers nur 81,9.

- 1853 verbreitete Arthur Comte de Gobineaun in der Studie "Essai sur il inegalite des races humainines" den Gedanken der Degeneration durch "Rassenmischung" behauptete die Überlegenheit der "arischen Rasse" als "Urrasse".

- Sozialdarwinistisches Gedankengut kommt auch von Ludwig Gumplowicz (1838-1909). Soziale Tätigkeit wird als Selbsterhaltung definiert und die Geschichte der bisherigen Gesellschaften sei eine Geschichte des Rassenkampfes. Der Kolonialismus habe das "Recht des Stärkeren " unter soziologischen Vorzeichen. Rasse wird als eine sozialhistorische Kategorie gesehen.

- Die Gewaltförmigkeit des Imperialismus in seiner Wirtschafts- und Sozialordnung führt zu einer Radikalisierung des Antisemitismus, der offen vom Kulturphilosophen Paul de Lagarde (1827-1891) in Form von elimentierenden Aussagen wie "rumänische Juden nach Madagaskar abschaffen" und "deutschem Lebensraum im Osten als Großgermanien ohne Juden" verbreitet wurde.

- Die Macht des Biologismus hat zur Folge eine Vielzahl von pseudowissenschaftlichen Richtungen. Zu Beginn blühte die Schädelkunde bzw. Phrenologie des Arzte Franz Joseph Gall (1758-1828). Der italienische Mediziner Cesare Lombroso (1835-1909) meinte, es gebe einen angeborenen Hang zum Verbrecher schon im Kindesalter erkennbar an physiologischen Merkmalen wie Schädelformen und zusammengewachsenen Augenbrauen. Roma und Sinti wurden entsprechend eingeordnet. In der Folge setzte die biologische Rassifizierung von Juden ein mit einer Einordnung in eine Art Rangskala. Christoph Meiners setzte "die Juden" unter die "Rasse der Weißen", aber oberhalb von "Negern" und "Mongolen".

- 1803 erschien als Folge der Französischen Revolution von Carl Wilhelm Friedrich Grattenauer die Schrift "Wider die Juden. Ein Wort der Warnung an alle unsere christlichen Mitbürger". In der Folge kam es zu vielen Hetzschriften. Damit wurden einer Emanzipation und juristischen Gleichberechtigung entgegengewirkt. 1871 publizierte der katholische Theologe August Rohling (1839-1931) die Schrift "Der Talmudjude".

- Nach dem Börsenzusammenbruch 1873 und dem Versuch den Juden die Schuld an den Aktienspekulationen zu geben und der Aufkündigung des Bündnisses Bismarcks mit den Liberalen 1878/1879 gründete sich der politische Antisemitismus als "Christlich-soziale Arbeiterpartei" unter dem Hofprediger Adolf Stoecker (1835-1909) und der "Antisemitenliga".

- Ein intellektueller Antisemitismus des Hitorikers Heinrich von Treitschke etablierte sich, der deutsche Juden für eine Gefahr der "inneren Reichsgründung" diffamierte und damit einen Gegensatz zum Kaiserreich wie einer Überfremdung und scheinbarer homogener Nationalkultur konstruierte. Dies führte zum rechtspopulistischen Rassismus im 21. Jahrhundert. Die "Dreyfuss-Affäre?" in Frankreich 1894 und Pogrome in Russland weisen am Ende des 19. Jahrhunderts Phänomene auch auf Phänomene außerhalb Deutschlands.

- 1839 konstruierte der Arzt Samuele George Morton (1799-1851) im erfolgreichen Buch "Crania Americana" den Indianer zur Rasse. Die Studie versuchte die "Minderwertigkeit der Indianer" auf eine (pseudo)wissenschaftliche Basis zu stellen. Die Vertreibungs- und Segregationspolitik sollte ideologisch begleitet werden (vgl. 1830 "Indian Removal Act" und Vertreibung der Cherokee mit äußerstem Zwang). Ab Mitte des 19. Jh. stützte sich der US-Expansionismus? auf die Ideologie des "Manifest Destiny" des Konstrukts des "White Anglo-Saxon? Protestant". Aufgab des "weißen Mannes" sei es, den Kontinent zu erobern und die Zivilisation bis zum Pazifik zu verbreiten als göttlichen Auftrag, als Mission und das "Licht der Freiheit" in die Welt zu tragen.

- Um 1850 kam es Landkonflikten in Australien, als Gold entdeckt wurde. Aboriginal wurden von Eindringlingen verdrängt. Grundlage war die "Terra Nullius Doktrin", die den Ureinwohnern ein Anrecht auf das Land absprach und von einen unbewohnten Kontinent ausging.

- Von einem "Common Sense" ging der antinegride Rassismus im 19. Jh. aus. Francis Galton (1909) stellt den modernen Europäer auf die oberste und die "Schwarzen" auf die unterste Stufe. In der Folge verbreiteten sich in den USA die Baumwollplantagen, inneramerikanisch kam es zu Sklavendeportationen. Trotzdem kam es zu "freien Schwarzen", Gesetze gegen gemischt-ethnische Ehen (auch gegen Asiaten und Native Americans) wurden eingeführt (vgl. erst 1967 verloren sie in den Südstaaten ihre Gültigkeit). Mit dem Ende des Sezessionskrieges (1861-1865) wurde rechtsgültig die Sklaverei abgeschafft.

- In den USA führte der Hass gegen die chinesischen Migranten 1871 zum "Chinesen Massaker" in Los Angeles mit der Verwüstung von Chinatown und 18 toten chinesischen Migranten. Die Westküste war das Hauptgebiet des anti-asiatischen Rassismus. 1882 wurde der "Chinese Exclusion Act" als Bundesgesetz zum Verbot einer Einwanderung verabschiedet.

- Ähnlich war der Antiasiatismus in Australien, chinesische Goldsucher wurden ausgeraubt, verprügelt und vertrieben. Um 1850 beschränkten einige australische Bundesstaaten eine chinesische Migration.

- Zu Beginn des 19. Jh. biologisierte der Rassismus eine "Minderwertigkeit von Frauen" (Antifeminismus) etwa mit einem Züchtigungsrecht des Ehemannes (Abschaffung erst 1928 in der Weimarer Republik, bis 1977 in der BRD die Zustimmung eines Mannes zur Arbeitstätigkeit der Ehefrau).

Literaturhinweise

Galton Francis (1909): Essays in Eugenics, London

Grattenauer Karl Wilhelm Friedrich (1803): Wider die Juden, Berlin

Gumplowicz Ludwig (1883): Der Rassenkampf, Innsbruck

Lagarde Paul de (1924): Schriften für das deutsche Volk, München

Rohling August (1871): Der Talmudjude. Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, Münster

Treitschke Heinrich von (1909): Bilder aus der deutschen Geschichte, Leipzig

Treitschke Heinrich von (1924): Aufsätze, Reden und Briefe, Meersburg

Morton Samuel George (1839): Crania Americana, Philadelphia

1.2.5 20. Jahrhundert  |  |

Die Stereotypen des 20. Jahrhunderts zeigen sich in den Formen von Körperbildern, die Rassenunterschiede belegen sollen. Bedeutung erhalten Ausstellungen, Museumsarbeit und politische Ideologien. Die Verbreitung rassistischer Theorien wird durch moderne Medien unterstützt. Zudem kommen Ausstellungen und Bilder zur Unterstützung einer Rassenpolitik.

2 Fremdbestimmmte Identitäten  |  |

In den letzten Jahrzehnten gab es für die Gruppe einer fremdbestimmten Identität verschiedenste Bezeichnungen, die zu einer Exklusion führten, so Gastarbeiter, Ausländer, Einwanderer, Asylanten, Migranten und Personen mit Migrationshintergrund.

Die Menschen lehnten ihre Zugehörigkeit ab. Mitglieder einer größeren Gruppenanzahl gehören zu einer Staatsangehörigkeit, einem Wohnort, Geschlecht, geographischen Herkunft und einer Berufsgruppe. Jedes Kriterium verleiht eine bestimmte Identität, die als eine einzige Zugehörigkeit verstanden wird.

Dennoch spielen Aussehen, sprachliche Ebene, sozialer - kulturell-religiöser Status und Bildungshintergrund eine Rolle und ergeben persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung, Übergriffen, Benachteiligungen und Alltagsrassismus.

3 Koloniale Gewalt  |  |

3.1 Unterwerfung und Herrschaftspraxis  |  |

Kolonialismus als koloniale Herrschaft beruht auf Unterwerfung der Kolonialisierten durch Europäer. Das Recht auf Selbstbestimmung wurde abgesprochen, "Zivilisierung" war eine gewaltsame Herrschaftspraxis. Dazu gehörten die Prügelstrafe, Zwangsarbeit und die Beschlagnahme von Besitz (vgl. WERNSING-GEULEN-VOGEL? 2021, 106, 110).

Betrachtet haben sich die Europäer als überlegene weiße Rasse (vgl. die angeführten IT - Buchhinweise).

Ein Widerstand der Einheimischen wurde brutal niedergeschlagen. Koloniale Gewalt äußerte sich mit dem Ziel einer Abschreckung.

IT - Buchhinweise

Rassismus in der Geschichte

https://www.wochenschau-verlag.de/Rassismus-in-der-Geschichte-Das-koloniale-Erbe/41622 (21.3.2024) https://www.wochenschau-verlag.de/Rassismus-in-der-Geschichte-Das-koloniale-Erbe/41622 (21.3.2024)

Rassismus in Biographiearbeit

https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/alice-hasters-was-weisse-menschen-nicht-ueber-rassismus-hoeren-wollen-aber-wissen-sollten-9783446270619-t-3465 (22.3.2024) https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/alice-hasters-was-weisse-menschen-nicht-ueber-rassismus-hoeren-wollen-aber-wissen-sollten-9783446270619-t-3465 (22.3.2024)

3.2 Kolonialverbrechen  |  |

Beispielhaft ist das Verhalten deutscher Kolonialsoldaten im ehemaligen "Deutsch - Südwestafrika" (Namibia). Die Kolonialverbrechen europäischer Staaten wurden bisher kaum aufgearbeitet. Besonders gewaltsam ging das Kolonialmilitär, bezeichnet als "Schutztruppe", gegen die ansässigen Nama, Herero, Damara und Sana vor.

1907 erfolgte die Niederschlagung des Widerstandes, historisch der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Im ersten deutschen, offiziell so bezeichnet, Konzentrationslager auf der Halbinsel in der Lüderitzbucht fanden Tausende an Unterernährung und dem rauen Klima den Tod.

Später im Nationalsozialismus gibt es einige Generäle in hoher Position. Das Uniformhemd des Kolonialmilitärs ("Lettow - Hemd") wurde das Vorbild für das "Braunhemd" der Sturmabteilung (SA).

3.3 Sklaverei - Überblick  |  |

Ein Sklave ist ein entrechteter Mensch, der gegen seinen Willen festgehalten, verschleppt, misshandelt und wirtschaftlich ausgebeutet wird. Ein Sklave ist ein Mensch, der zum Eigentum eines anderen Menschen erklärt wird.

- Sklaverei ist ein Ausdruck von Gewalt zwischen Menschen oder menschlichen Gesellschaften. Sklaverei ist ein Akt der Unterwerfung, der bis in die Frühzeit der menschlichen Kulturen zurückreicht.

- Statt etwa nach einem Krieg die besiegten Feinde zu töten, begannen einige Völker und Gruppen, diese gefangen zu nehmen, sie zu verschleppen und auszubeuten. Verschuldung, Bestrafung, Diskriminierung und Gewinnsucht sind die Haupttriebfedern dafür, dass Menschen andere Menschen wie eine Ware in Besitz nehmen und sie versklaven.

- In den antiken Hochkulturen war die Sklaverei weit verbreitet. Die altorientalischen Gesellschaften Mesopotamiens, Ägypten, Griechenland, Rom – die meisten dieser antiken Kulturen wären ohne die systematische Entrechtung und Ausbeutung der Sklavenschicht nicht denkbar gewesen.

- Im antiken Griechenland führte die Sklaverei zu einer Entlastung der athenischen Bürger, die dadurch genügend Muße und Freizeit gewannen, sich um politische Belange zu kümmern und am demokratischen Gesellschaftswesen teilzunehmen.

- Und auch das Römische Reich war eine Sklavenhaltergesellschaft. In der Blütezeit Roms standen 20.000 römischen Bürgern 400.000 Sklaven gegenüber, die in allen Lebensbereichen Arbeit ohne Lohn verrichteten.

- Im Mittelalter wurden hier vor allem Sklaven aus Osteuropa über das Schwarze Meer und aus Mitteleuropa (über Magdeburg, Regensburg, Mainz, Prag, Venedig, Verdun, Narbonne und Barcelona) verschleppt.

- Möglicherweise stammt das Wort "Sklave" ursprünglich von der arabischen Bezeichnung "saqaliba" ab, aus der sich auch die ethnische Bezeichnung "Slawe" ableitet.

- Der islamisch - arabische Raum war zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert eine dynamische Region, die einen großen Bedarf an Sklaven hatte.

- Historiker schätzen, dass der Sklavenhandel im arabischen Raum zwischen dem 7. und dem 20. Jahrhundert etwa in der Größenordnung des Sklavenhandels im atlantisch - amerikanischen Raum zwischen 1450 - 1860 lag.

- In anderen Gebieten Afrikas gab es lange vor der Eroberung Amerikas schon die Sklaverei.

- Da in Afrika Eigentum im traditionellen Verständnis nicht in erster Linie Kontrolle von Land, sondern Kontrolle von Menschen bedeutet, lag es nahe, Menschen zu vertauschen oder zu verkaufen.

- Diese wohl berüchtigtste Phase in der Geschichte der Sklaverei begann mit der Eroberung Amerikas im Jahr 1492. Die schon vorher von den Europäern besetzte afrikanische Westküste wurde in der Folgezeit zum wichtigsten Umschlagplatz für Sklaven.

- Die europäischen Kolonialmächte trieben Millionen von Afrikanern in die Sklaverei, um sie auf die Plantagen in Brasilien, in der Karibik und in den Südstaaten der USA zu verkaufen.

- Rund 400 Jahre währte dieser Sklaventransfer nach Amerika.

- Besonders im 17. Jahrhundert nahm die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften für die Plantagen mit Zuckerrohr, Baumwolle und Tabak auf dem amerikanischen Kontinent große Ausmaße an.

- Durch das Zeitalter der Aufklärung veränderte sich die Stimmung in Europa und erste Proteste gegen die Sklaverei wurden laut. Die Abschaffung der Sklaverei wurde schließlich von mehreren Faktoren eingeleitet,

- von der Selbstbefreiung der Sklaven, etwa während des berühmte Sklavenaufstands auf Saint - Domingue (heutiges Haiti) 1791 - 1803,

- von religiös motivierten Gruppen wie den Quäkern/ USA und dem Pietismus/ Deutschland , die den Sklavenhandel ablehnten, sowie von der Bewegung der Abolitionisten (engl. abolition = Abschaffung, Aufhebung).

- Dänemark verbot den Handel mit Menschen 1722, England schloss sich im Jahr 1807 an. Die Aufhebung der Sklaverei in den Südstaaten der USA zum Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges 1865 markierte das Ende der institutionell legitimierten Sklaverei in den Industrienationen.

- Offiziell haben heute alle Staaten weltweit die Sklaverei abgeschafft, zuletzt der afrikanische Staat Mauretanien im Jahr 1980.

- Doch die Abschaffung existiert nur auf dem Papier – moderne Sklaverei gibt es weiterhin in großem Umfang.

- Formen moderner Sklaverei sind Kinderarbeit, Zwangsprostitution, Rekrutierung von Kindersoldaten sowie die klassischen Formen der Leibeigenschaft und wirtschaftlichen Ausbeutung.

- Der bekannte amerikanische Sklaverei - Forscher Kevin Bales unterscheidet die alte Sklaverei früherer Zeiten von den Erscheinungsformen der modernen Sklaverei, die sich heute jeder juristischen Legalität entziehen.

- Bales schätzt, dass heute mindestens 27 Millionen Menschen in sklavereiähnlichen Verhältnissen leben.

- Der Global Slavery Index geht von 40 Millionen Sklaven aus. Die Dunkelziffer ist wohl erheblich höher.

IT - Hinweise

https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/sklaverei/index.html (2.10.2025) https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/sklaverei/index.html (2.10.2025)

https://www.transparency.de/publikationen/detail/article/kevin-bales-die-neue-sklaverei (2.10.2025) https://www.transparency.de/publikationen/detail/article/kevin-bales-die-neue-sklaverei (2.10.2025)

Literaturhinweis

Kevin Bales (2001): Die neue Sklaverei („Disposable People. New Slavery in the Global Economy“). Kunstmann Verlag, München,  ISBN 3-88897-264-7 (übersetzt von Inge Leipold) ISBN 3-88897-264-7 (übersetzt von Inge Leipold)

4 Reflexion  |  |

4.1 Migration und Globalisierung  |  |

Die heutige Gesellschaft lebt in kultureller, sozialer und religiöser Vielfalt . Zahlreiche Menschen haben eine Migrationsgeschichte und kennen die Phänomene von Migration und Globalisierung (vgl. Flucht, Asyl - EU - Binnenwanderung - ERASMUS - Aufenthalte, internationaler Tourismus - Globalisierung in Wirtschaft, Bildung, Kultur und Medien).

Dennoch gibt das Phänomen des Rassismus im Alltag, in der Politik und in Bildungseinrichtungen. Rassismus ist bequem, eine globalisierte Welt lässt sich in eine scheinbar einfache Ordnung einteilen. Vorurteile, mangelhaftes und kritikloses Wissen sind tief verankert (vgl. EU 2000)

4.2 Interkulturelle Kompetenz  |  |

Die Frage und der Auftrag lautet daher, wie man derartige Strukturen abbauen kann. Neue Denkräume müssen zukunftsträchtige Debatten eröffnen, unterschiedliche Aspekte ermöglichen und neue Verbindungen mit Möglichkeiten aufzeigen.

Gefordert ist eine Politische Bildung und Interkulturelle Kompetenz in einer postmigrantischen Gesellschaft.

IT -Hinweis

Transkulturelles Management

https://integrationsfonds.eyepinnews.com/lw7ZKKjIyz1nkXt7D (21.3.2024) https://integrationsfonds.eyepinnews.com/lw7ZKKjIyz1nkXt7D (21.3.2024)

Die jeweiligen Rassismusberichte am Beispiel Österreich weisen auf die Vielfalt und Notwendigkeit soziokultureller und allgemeiner politischer Maßnahmen hin.

https://www.derstandard.at/story/3000000212503/wie-sich-rassismus-durch-alle-lebensbereiche-zieht?ref=article (21.3.2024) https://www.derstandard.at/story/3000000212503/wie-sich-rassismus-durch-alle-lebensbereiche-zieht?ref=article (21.3.2024)

5 Buchbesprechungen - Onlinekurs "Rassismus verlernen"  |  |

Althoff N: (2006): Die Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen der Rasse und der ethnischen Herkunft in der Europäischen Gemeinschaft ausgehen von Art 13 EG, Frankfurt/ M. - Bern, Peter Lang Verlag der Wissenschaften,  ISBN 3631 5468 23 ISBN 3631 5468 23

Diskriminierungen aus Gründen der "Rasse" und der ethnischen Herkunft sind keine rückläufigen Phänomene, sondern nehmen in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu. Durch die Einführung der Nichtdiskriminierungsklausel des Art 13 EG möchte die Gemeinschaft ein einheitliches Vorgehen und eine potentielle Einwirkungsmöglichkeit entwickeln. So eröffnet Art 13 EG neue Perspektiven für die Nichtdiskriminierungspolitik Europas.

Die Publikation widmet sich insbesondere der Untersuchung des vorhandenen Instrumentariums. Festzustellen ist, inwieweit Art 13 EG und seine bisherige Umsetzung dem dringenden europaweiten Bedarf nach einer bisherigen Umsetzung einer Nichtdiskriminierungspolitik gerecht werden, inwiefern die Gemeinschaft diesbezüglich verbesserungsbedürftig ist und in welcher Weise sie verbessert werden kann.

Benz W: (1995): Der Holocaust, München, C.H. Beck,  ISBN 3 40639822 7 ISBN 3 40639822 7

Als Holocaust - Forscher zeichnet der Autor die Geschichte des Völkermordes an den Juden von der Ausgrenzung und Entrechtung bis zum industrialisierten Massenmord in den Vernichtungslagern nach.

Sein Augenmerk gilt dabei nicht nur den Tätern, sondern vor allem auch den Opfern selbst. Neben die Geschichte der Verfolger tritt die Geschichte der Verfolgten. Ein eigenes Kapitel ist dem oft vernachlässigten anderen Völkermord an den Sinti und Roma gewidmet.

Delacampagne Chr. (2005): Die Geschichte des Rassismus, Düsseldorf, Artemis - Winkler,  ISBN 3-538-07206-X ISBN 3-538-07206-X

Die wichtigsten historischen Etappen des Rassismus seit der Antike werden behandelt, von der Judenfeindschaft im Mittelalter als Vorstufe des modernen Rassismus bis in die Zeit der kolonialen Eroberungen. Opfer sind nun die Indianer und die Schwarzen in Amerika.

Es entsteht die Idee einer weißen oder germanischen "Herrenrasse", die dem Nationalsozialismus die ideologische Rechtfertigung für den millionenfachen Mord an Juden, Sinti und Roma lieferte. Vehement wird der Rassismus der Gegenwart in Europa, auch in den vielen Weltregionen verübte Völkermord aus rassistischen Motiven verurteilt.

Hund W. D. (2007): Rassismus, Bielefeld, Transcript,  ISBN 978-3-89942-310-5 ISBN 978-3-89942-310-5

Eine Rassismusanalyse beschäftigt sich nicht mit dem Rassismus, vielmehr mit unterschiedlichen "Rassismen". Rassismus wird in seinen sozialhistorischen Ausprägungen und Verbindungen mit anderen Formen sozialer Diskriminierung untersucht.

Der Band diskutiert die Ansätze und die damit verbundenen Probleme in drei Kontexten: kategorial im Hinblick auf zentrale Begriffe der Forschung, historisch im Zusammenhang mit den Formen rassistisch bestimmter Inklusion und Exklusion und politisch auf Methoden und Funktionen rassistischer Vergesellschaftung.

Geulen Chr. (2008): Geschichte des Rassismus, Bonn, C.H. Beck,  ISBN 978-3-406-53624-3 ISBN 978-3-406-53624-3

Rassismus begleitet in schriftlicher und bildlicher Überlieferung seit der Antike die Ausgrenzung bestimmter Gruppen. Mit der Entstehung des Begriffs Rasse und der Anwendung auf menschliche Gruppen gegen Ende des 15. Jahrhunderts beginnt die Geschichte des Rassismus.

Die Publikation spannt einen weiten Bogen von der Sklavenhaltung in der Antike über den Umgang mit Juden und Häretikern im Mittelalter. den frühneuzeitlichen Kolonialreichen und den Evolutionismus des 19. Jahrhunderts bis zum 20. Jahrhundert mit der Eskalation rassistisch motivierter Gewalt. Rassismus beginnt, so die zentrale Aussage, wo die Menschen meinen, die Bekämpfung des "Fremden" mache die Welt besser.

Sow N. (2008): Deutschland Schwarz Weiss. Der alltägliche Rassismus, München, Bertelsmann Verlag,  ISBN 3570010082 ISBN 3570010082

Wir wachsen mit vielfältigen Rassismen auf. Kinder spielen "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann" und singen "Zehn kleine Negerlein" im Kindergarten und finden es normal. Wer gefragt wird, ist natürlich gegen Rassismus. Dazu bedarf es eines Verständnisses.

Vorstellungen und Gewissheiten müssen hinterfragt werden. Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrung mit Antirassismusarbeit legt Noha Sow den Finger in die Wunde des unbewussten Rassismus und sorgt für eine Menge erkenntnisreicher Stolpersteine. Die Publikation ist ein Angebot für mehr Fairness und Normalität.

Dichatschek G. (2020): Migration in Österreich, Saarbrücken, Akademiker Verlag,  ISBN 978-620-0-67096-0' ISBN 978-620-0-67096-0'

Sieht man Migration ohne moralische Vorurteile, kommt man bei Beachtung ökonomischer und sozialer Aspekte zu tragfähigen Schlussfolgerungen. Eine mäßige Einwanderung hat ökonomisch günstige und sozial zweideutige Folgen für die einheimische Bevölkerung. Kulturelle Vielfalt steht gegenseitiger Rücksichtnahme und Schwächung des Sozialsystems durch Auslandsgemeinden gegenüber.

Die Publikation weist ausführlich auf ein traditionelles Migrantentum, Interkulturalität und Interkulturelle Kompetenz, Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Konsequenzen, Integrationsbemühungen, Problembereiche der Migration und die Migration im 20. und 21. Jahrhundert hin. Ein eigenes Kapitel ist der "Globalen Migration" gewidmet.

Evangelische Akademie zu Berlin - Onlinekurs Rassismus verlernen

https://www.eaberlin.de/aktuelles/2023/rassismus-verlernen/ (30.3.2024) https://www.eaberlin.de/aktuelles/2023/rassismus-verlernen/ (30.3.2024)

https://www.eaberlin.de/aktuelles/2023/rassismus-verlernen/kurzinformationen.pdf (30.3.2024) https://www.eaberlin.de/aktuelles/2023/rassismus-verlernen/kurzinformationen.pdf (30.3.2024)

II Weiterbildung Interkulturelle Kompetenz/ ICC  |  |

Als pädagogische Herausforderung wird als Grundlage aus Autorensicht eine Interkulturelle Kompetenz/ "Intercultural Competence" (ICC) für Lehrende gesehen und zusammenfassend in Kurzform dargestellt.

6 Interkulturelle Kompetenz  |  |

Die Notwendigkeit einer Interkulturellen Kompetenz/ Interkulturalität (in Verbindung mit interkulturellem Lernen) - definiert vom Autor als Fähigkeit, mit Personen anderer Kulturen selbständig, kultursensibel und wirkungsvoll sowie handlungsbereit interagieren zu können (interkulturelles Wissen, interkulturelle Sensibilität, interkulturelle Handlungskompetenz) - ergibt sich aus dem Zusammenleben und der Kooperation von Menschen unterschiedlicher Herkunft, wobei Orientierungslosigkeit, Unsicherheit, Missverständnisse, Vorurteile und Konfliktbereiche zu vermeiden sind (vgl. HUNFELD 2004, 365-366; PRIES 2001; HERBRAND 2002, 33-34; DEARDORFF 2009; FISCHER - SPRINGER 2011; THOMAS 2016, 266-268).

Der Aneignungsprozess geht über familiäre, schulische, außerschulische, kulturelle, religiöse, politische und berufliche Sozialisation, wobei Grundlagen pädagogische, rechtliche, kulturelle, religiöse, politische und berufliche Werte und Normen entsprechende Kompetenzen - Wissen, Haltungen und Handlungen - mit Aspekten einer Interkulturalität ergeben. Es geht demnach um eine bessere Bewältigung von interkulturellen Lebenszusammenhängen (vgl. BOLTEN 2007, 113).

Wenn Hans HUNFELD von der Normalität des Fremden spricht, so mag das 1991 utopisch geklungen haben. Heute ist "Anderssein" die Regel, nicht die Ausnahme. Interkulturalität gehört zur Norm. "Naheliegend wäre entsprechendes Verhalten: mit der eigenen und der fremden Andersheit unbefangen und wie selbstverständlich umzugehen" (HUNFELD 2004, 365).

In diesem Zusammenhang ist auf den Begriff Kultur einzugehen, damit ein besseres Verständnis von interkultureller Bildung erreicht werden kann.

Kultur ist gesamtgesellschaftlich zu sehen. Bereiche und Ausdrucksformen ergeben sich einmal aus der Auseinandersetzung mit den materiellen Lebensbedingungen (Technik, Arbeit/Organisation - Normen und Wertbildungen) und zum Anderen aus den Qualifikationsanforderungen, dem Konsumverhalten und Lebensstandard. Die Wissenschaft beeinflusst ebenfalls kulturelles Verhalten. Demnach beeinflusst Kultur die Produktionsverhältnisse (Produkte, Formen der Arbeit), die sozialen und politischen Gegebenheiten (Normen, Werte, Riten, Gesetze, Institutionen, Parteien) und die geistigen Äußerungen (Wissenschaft, Kunst, Sprache, Literatur). Diese Gesamtheit ist Ausdruck eines geschichtlich gewachsenen Niveaus in Form der Schaffenskraft von Menschen. Kultur entsteht nicht als Einzelleistung, vielmehr ist sie Ergebnis von Theorien, Kooperationen und Erfindungen/Entdeckungen. Durch Umgestaltung von Lebensbedingungen ändern sich prozesshaft die Kommunikation, soziale Beziehungen und Lebensäußerungen. Traditionen können durchaus in neuen Wertesystemen bestehen bleiben.

Ethnozentrische Haltungen, die eine Kultur zum alleinigen Maßstab ergeben, sind abzulehnen. Ebenso ist ein Kulturrelativismus mit gleichberechtigten Kulturen in einer Gesellschaft nicht förderlich. Eine kritische Überprüfung politischer Kulturen ist notwendig (vgl. die Intentionen Politischer Bildung).

Kultur dient der Deutung und Orientierung menschlichen Handelns. Vermittelt wird sie durch Erziehung und Sozialisation, die von dem sozialen Status, Bildungsteilhabe und gesellschaftlicher Partizipation abhängt. Denkmuster werden unbewusst aufgenommen und verinnerlicht. Dadurch können gedankliche Stereotypen und damit Vorteilsbildungen aufgebaut werden. Damit verläuft die Weitergabe nicht immer reibungslos und erfährt individuelle Aneignungsformen. Kultur ergibt nach der gesellschaftlichen Gruppierung, Schicht, Klasse und Elitenbildung.

Durch internationale Wanderungsbewegungen kommt es zu Vermischungen, Berührungen und ein Ineinandergehen von Kulturen. Dies gilt heute insbesondere auch durch die Massenkommunikation (Massenmedien) und ihre Beeinflussung.

In der interkulturellen Bildung zeigt sich dies in der Kultur des Aufnahmelandes und des Herkunftslandes. Migranten sind überdies nicht nur Arbeitskräfte, vielmehr auch Familienmitglieder, Schüler/Studierende und politisch-kulturell-sozial Interessierte. Demnach geht es um das pädagogische Handeln mit der Andersartigkeit, um kulturelle Identität und kulturelle Stabilität. Dass dies mit Veränderungen im Aufnahmeland zu tun hat, versteht sich von selbst (Tagesablauf, Gemeinschaftsleben - Bildungssystem, Berufsleben). Elemente der Heimatkultur zu bewahren zeigt sich im muttersprachlichen Unterricht in der Schule und/oder im Fach Religion.

Kulturkonflikte zu vermeiden, die Chancen einer Vielfältigkeit zu nützen, ist Aufgabe interkultureller Bildung geworden.

Im Folgenden sollen ausgehend vom Begriff Interkulturelle Kompetenz pädagogische Folgerungen näher ausgeführt und dargestellt werden.

6.1 Kompetenzbegriff  |  |

Die Einführung des Kompetenzbegriffs ist vor dem Hintergrund eines wachsenden Bildungssystems und rasanter Wissensentwicklung mit Fachdisziplinen zu sehen.

Hanspeter MAURER und Beat GARZELER (2005, 148) beschreiben Kompetenzen als "[...]Fertigkeiten, Eigenschaften oder Haltungen, die es ermöglichen, Anforderungen in komplexen Situationen erfolgreich und effizient zu bewältigen." Kompetenzen sind demnach Fähigkeiten, Ressourcen oder Potenziale zielorientiert, kreativ und funktional miteinander zu kombinieren. Fachwissen, methodische Kenntnisse, Zielorientierung, persönliche und soziale Handlungsmotivation und Handlungsfähigkeit zeigen an, dass es hier um mehr geht als um Fertigkeiten("skills").

Kompetenzen ermöglichen in vorher unbekanntem und konkreten Handeln kreative Lösungswege zu finden (vgl. TREICHEL - MAYER 2011, 271). Aktiviert werden demnach Fachkompetenz, Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen, Selbstkompetenzen und Handlungskompetenzen.

"Kulturelle Kompetenz beinhaltet die kognitiven, affektiven, persönlichen und sozialen Fähigkeiten zur Nutzung kultureller Ressourcen" (TREICHEL - MAYER 2011, 272).

Interkulturelle Kompetenz ermöglicht, die Unterschiede zu einer anderen Kultur - Werte, Lebensweisen, Einstellungen - zu erkennen und zu verstehen, die Differenzen zur eigenen Kultur und zu eigenen Ressourcen und Interessen zu definieren, wertschaffende Methoden und Techniken zu entwickeln, um mehrwertorientiert Bedeutungen und Handlungen aktivieren und interagieren zu können (vgl. TREICHEL - MAYER 2011, 273-274). Weil die Wahrnehmung von Unterschieden dazu führt, das eigene Wesen als überlegen bzw. unterlegen einzuschätzen, ergibt sich tendenziell eine Unterscheidung im interkulturellen Kontakt mit Stereotypen, nach BHABHA (2000) stereotyp kolonial.

Interkulturelle Kompetenz wird angewendet in internationalen Interaktionen, innerhalb pluraler Gruppen, Gesellschaftsformen mit kultureller Vielfalt, neuen sozialen Systemen in differenzierten Gesellschaften und im Umgang mit internationaler Migration. Voraussetzung ist die Kenntnis der eigenen Kultur, des eigenen Denkens und eines eigenen Weltbildes. In jedem Fall verbleiben offene Fragen.

Interkulturalität betont eher Aspekte der Differenzen und bemüht sich um das Verstehen des "Fremden" und "Anderen".

Transkulturalität betont die Aspekte des Gemeinsamen und sucht nach Anschlussmöglichkeiten im "Eigenen", im Lernprozess tritt zum Fremdverstehen das Selbstverstehen.

Dieter MERTENS (1974) entwickelte Schlüsselqualifikationen mit dem Ziel einer Vorbereitung auf ein möglichst hohes Transfer und einer Flexibilität auf neue Anforderungen. In der Folge wurden ähnliche Ziele mit den Konzepten von "life-long-learning" und "Lernen des Lernens" eingeführt (vgl. FISCHER 2011, 334).

Eckhard KLIEME (2004, 10-13) kritisiert bei der "Interkulturellen Kompetenz" die unklare Angrenzung von affektiven Aspekten und Einstellungen bei unterschiedlich zu bewertenden Niveaus.

Für bestimmte Teilkompetenzen bedarf es einzelner Lernziele wie etwa die Stärkung von Subjektivität, Selbstverwirklichungsinteressen und Persönlichkeitsbildung, wie sie für Migrantinnen und Migranten notwendig sind.

Von Interesse ist Oskar NEGTs Gegenkonzept (1997, 89-102) mit einer Identitätskompetenz, technologischen Kompetenz, Gerechtigkeitskompetenz, ökologischen Kompetenz, historischen Kompetenz und ökonomischen Kompetenz. In weiten Bereichen des Alltags bedarf es, nicht nur bei Migrantinnen und Migranten, einer interkulturellen Kompetenz, will man im Hinblick auf die zunehmende Internationalität und Globalisierung entsprechende Qualifikationen benennen können.

Alexander THOMAS versteht im interkulturellen Handlungsspiel die Vermeidung von Missverständnissen und die Nutzung einer gemeinsamen Problemlösung von allen beteiligten Personen. Diesem Ansatz wird allerdings Zweckrationalismus vorgeworfen (vgl. THOMAS 2003, 137-141).

Alois WIERLACHERs Gegenposition, interkulturelle Begegnung soll persönlicher Weiterentwicklung aller Beteiligten dienen, wird Idealismus vorgeworfen, da die Position ökonomische, politische, rechtliche und soziale Rahmenbedingungen ignoriere (vgl. WIERLACHER 2003, 216; FISCHER 2011, 338). Die Frage nach der Einordnung kulturspezifischer oder kulturübergreifender Kompetenz geht auf die Tendenz von Kultur nach ethno-nationalen Kriterien ein, was heute nicht mehr haltbar ist.

Paul MECHERIL (2003, 198; 2004, 106-132) definiert demnach interkulturelle Kompetenz als Fähigkeit der Verarbeitung von Erfahrungen von kultureller Differenz und Fremdheit. Es zeigt sich, dass der Kulturbegriff entscheidend ist und letztlich erweitert werden muss (ausführlich dazu und erweiternd Punkt 2.2).

Wolfgang WELSCH hat mit dem Begriff Transkulturalität die Vorstellung einer geschlossenen Nationalkultur einer Kritik unterzogen (vgl. WELSCH 1992, 5-20; 1999, 45-72). Dieses Modell geht davon aus, dass im Gegensatz zu dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden an Nationalität, Ethnie oder einem geographischen Raum orientierten Kulturbegriff Kulturen sich in einer modernen Gesellschaft gegenseitig durchdringen und miteinander verflochten sind (vgl. FISCHER 2011, 33). Der Wortbedeutung von "trans" entsprechend ist die heutige Situation der Kulturen "jenseits" der alten. Es gibt keine klaren Abgrenzungen, vielmehr Verflechtungen und Gemeinsamkeiten (vgl. LANGENOHL - POOLE - WEINBERG 2015).

Verfolgt man den Diskurs in der Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft zum Kulturbegriff, so spricht man nicht von Kultur als nationaler und homogener Einheit, sondern von Kultur als "Konstrukt" bzw. von "Kulturen", die verschiedene Merkmale wie regional, sozial, Geschlecht, Status und Berufsgruppe aufweisen (vgl. NIEKE 1995, 42-43).

Konsequent spricht Hubertus SCHRÖER von Interkulturalität, die das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Lebensformen formuliert, etwa Unterschiede des Geschlechts, der sozioökonomischen Lage, des Alters, Religion, körperlicher Ausstattung und sexuellen Orientierung sowie verschiedenen Betriebs- und Verwaltungskulturen (vgl. SCHRÖER 2011, 307-322).

Hinzuweisen ist auf die "Essentialisierung", die Zuschreibung bestimmter kultureller Merkmale im Sinne von Wesenszügen für Mitglieder einer ethnischen Gruppe. Hier werden häufig der Austauschprozess zwischen den Kulturen und die "Verflüssigung kultureller Muster" nicht berücksichtigt (vgl. FISCHER 2011, 341).

Ebenso findet sich Kritik an der Ausklammerung sozioökonomischer Grundlagen menschlichen Zusammenlebens, die zu Ungleichheiten und Benachteiligungen führt. Migrantinnen und Migranten würden lediglich kulturell verschieden wahrgenommen, verstärkt etwa durch Neigung zur Selbstethnisierung. "Dass sie aber aufgrund ihres benachteiligten ausländerrechtlichen Status, fehlender sozioökonomischer und qualifikatorischer Ressourcen schlechter gestellt sind und daher marginalisiert werden, würde bei einer solchen Sicht ignoriert. Die kulturelle Differenz spiele stattdessen eine primäre Rolle bei der Suche nach Erklärungen für das Anderssein" (FISCHER 2011, 342; vgl. HAMBURGER 2009, 190).

Dieser Diskurs hat demnach Konsequenzen für pädagogische Bemühungen für die Klientel der Zuwanderer, worauf in der Folge einzugehen ist.

6.2 Entwicklung kulturalistischer Ansätzen zu reflexiven Perspektiven  |  |

Mit diesem Ansatz ist Paul MECHERILs Konzept angesprochen, das im Folgenden vorgestellt und referiert wird (vgl. MECHERIL 2004, 106-132).

Ausgehend von Wolfgang KLAFKIs Analyse der "Grundzüge eines neuen Allgemeinbildungskonzepts" (1996) mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf nationale Besonderheit und kulturelle Identität sowie dem Erfordernis interkultureller Offenheit und Verständigung entstand in der Folge eine eigenständige Interkulturelle Pädagogik.

Leitende Motive dazu sind das Eintreten für

- eine Gleichheit aller ungeachtet der Herkunft,

- eine Haltung des Respekts für Andersheit,

- die Befähigung zum interkulturellen Verstehen und

- die Befähigung zum interkulturellen Dialog.

- Interkulturell wird, so die Annahme, mit Differenz- und Fremdheitserfahrung in Verbindung gebracht.

Interkulturelle Kompetenz reagiert auf den Mangel der Fähigkeit, die Fremdheit zu verarbeiten.

Aspekte sind etwa die Konfliktseiten interkultureller Begegnungen und die Kommunikation.

Man geht davon aus, dass ein Defizit in der professionellen Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Fremdheit und Differenz durch den Erwerb und die Bestärkung spezifischer Handlungspotentiale behoben werden kann (vgl. MECHERIL 2004, 108).

Im Folgenden geht es um eine Kritik kulturalistischer Ansätze, reflexiver Konsequenzen aus der Kritik und die interkulturelle Perspektive.

Die Kritik setzt an in der Verwendung der Blickrichtung "Kultur" zur Analyse von Kommunikation zwischen ethnisch - kulturellen Minderheitsangehörigen und ethnisch - kulturellen Mehrheitsangehörigen, zwischen Migrationsanderen und Nicht - Migrationsanderen. Konsequenzen sind zunächst in reflexiver Art zu ziehen. Individuen sind ihrer gesellschaftlichen Position zu betrachten und erst in der Folge sind Absichten zu formulieren sowie Handlungsmöglichkeiten vorzunehmen. Die Frage nach den Gründen für eine Verwendung von Instrumentarien ist zu stellen (vgl. MECHERIL 2004, 114).

Reflexiv besteht die Konsequenz im Deutungsmuster von Kultur, das in der Selbst- und Fremdbeschreibung von Handlungssubjekten vorkommt.

Eine Kulturalisierungskritik hat die folgenden Tendenzen (vgl. MECHERIL 2004, 114-125):

- Essentialisierung kultureller Zugehörigkeit und Differenz,

- kulturalistische Reduktion sozialer Verhältnisse,

- Gleichsetzung kultureller Zugehörigkeit mit nationaler und ethnischer Zugehörigkeit,

- Fest - Stellung des und der Anderen und

- Nicht - Thematisierung der Kennzeichen des Ortes, an dem gehandelt wird.

In diesen Zusammenhang ist die pädagogische Debatte im Kontext interkultureller Kompetenz zu sehen, die folgende Ziele angibt (vgl. MECHERIL 2004, 126),

- die Erkenntnis der Gebundenheit des eigenen Denkens,

- die Erkenntnis der Kulturalität der eigenen Wertemuster,

- eine erhöhte Selbstreflexivität,

- eine Heterogenitätskompetenz mit Offenheit gegenüber Vielfalt und der Fähigkeit zur Thematisierung von Diversität sowie

- eine Konfliktfähigkeitskompetenz mit der Beinhaltung eines eigenen begründbaren Standpunktes.

Das Problem besteht in der Annahme, dass interkulturelles Handeln gelingt, wenn die Handelnden über Wissen über das Gegenüber zum Einsatz bringen.

Alternativ wäre zu bedenken, dass eine Gleichzeitigkeit von Verstehen und Nicht - Verstehen, eine selbstironische Fehlerfreundlichkeit und kulturelle Differenz anzuerkennen sind (vgl. MECHERIL 2004, 127-132).

6.3 Pädagogische Folgerungen  |  |

Die beschriebene interkulturelle Kompetenz realisiert sich demnach auf der Interaktions- und Kommunikationsebene in face - to - face-Kontakten, bei denen die Personen wechselseitig in Kontakt treten. Eine entsprechende Didaktik hat diesem interkulturellen erkenntnistheoretischen Modell Rechnung zu tragen.

Als Kompetenz bedeutet das für pädagogisch Handelnde die Erkenntnis,

- in eine globale Gesellschaft eingebunden zu sein,

- Reichtum und Armut mit allen Widersprüchen und Ungleichgewichten zu sehen,

- Ursachen und Wirkungen von Migration analysieren zu können,

- Biographien und Familiengeschichten in ihrer transnationalen Vernetzung zu verstehen,

- international anerkannte Werte und Normen zu respektieren und

- an internationalen Netzwerken mitzuarbeiten bzw. sie aufzubauen.

Die Fähigkeit, interkulturelles Handeln vor dem Hintergrund einer Einwanderungssituation zu reflektieren und dieses Wissen für ein professionelles Handeln zu nutzen, ist keineswegs selbstverständlich. Es bedarf einer Vermittlung von Fort- und Weiterbildung sowie Studium (vgl. FISCHER 2011, 353).

Als Beispiel in der angelsächsischer Literatur geht es bei "key qualifications" im interkulturellen Kontext um

- "social competence"/skills: Kommunikation, Kooperation, Konfliktlösung und Sensibilität

- "method competence"/skills: Analysefähigkeit, Kreativität, Lernwillen und Rhetorik,

- "self - competence": Produktivität, Motivation, Flexibilität, Reliabilität, Unabhängigkeit, Anpassungsfähigkeit und Stressresistenz/Belastungsfähigkeit sowie

- "action competence": Umsetzung der eigenen Interessen/ "Realisierungsphase" (vgl. DEARDORFF 2009, 210-211).

Es lassen sich bei der dargestellten Systemebene drei Schlüsselthemen für eine interkulturelle Pädagogik mit ihren Teilbereichen - der Autor beschäftigt sich mit Vorberuflicher und Politischer Bildung sowie Erwachsenen- und Weiterbildungspädagogik/Hochschuldidaktik - herausfiltern( vgl. FISCHER 2011, 354):

Gesellschaftliche Ausgrenzungsprozesse im ökonomischen, politischen, rechtlichen, sozialen und kulturellen Bereich verlangen nach Gegensteuerung. Als eine Handlungsstrategie einer Inklusionspolitik/-pädagogik ergibt sich der Teilbereich Politische Bildung.

- Homogenität - Heterogenität:

Ethnonationale Vorstellungen treten in Gegensatz zur tatsächlichen Vielfalt der Bevölkerung. Mehrfachzugehörigkeiten prägen Identitätsentwürfe. Als Handlungsstrategie ergibt sich eine Anerkennungskultur mit der Akzeptanz von Mehrsprachigkeit, Mehrreligiosität und Vielfalt kultureller Deutungsmuster. Als kulturelle Orientierung in der Lebenswelt und bei notwendigen Ressourcen benötigt man einen Aufbau interkultureller Kompetenzen für reflexive und kommunikative Kompetenzen.

- Diskriminierung - Anerkennung:

Stereotype, Vorurteile, Stigmatisierungen, Etikettierungen, Rassismus und Gewalt gefährden einen demokratischen Zusammenhalt der Gesellschaft. Als Handlungsstrategie ergeben sich Strategien des Empowerment mit Stärkung der Autonomie und Selbsthilfepotenziale, vorurteilsfreie Erziehung und Bildung, antirassistische Erziehung und Bildung, Gewaltprävention und Konfliktmanagement sowie Resilienzförderung.

Diese Profile beziehen sich auf die Bewältigung von Problembereichen der Gegenwart mit gesellschaftlichen und individuellen Auswirkungen, damit um einen Beitrag zur Inklusion in der Gesellschaft.

Die Vielfalt kultureller Deutungsmuster soll dazu befähigen, sensibel mit erfahrbaren biographischen, milieuspezifischen, subkulturellen und spezifischen Kulturausdrucksformen umzugehen und Diskriminierungen zu vermeiden.

Personenzentrierte Haltungen wie Empathie, Authentizität, Akzeptanz, Ambiguitätstoleranz und Konfliktfähigkeit sollen den Zugang zu Menschen aus anderen Herkunftskulturen und Milieus erschließen.

Letztlich bedarf es eines Abbaues von Zugangsbarrieren, um Bildung und Öffnung von Organisationen für gesellschaftliche Partizipation, Berufsausübung, Kultur- und Religionsbelange und die Alltagsbewältigung umsetzen zu können.

Dazu bedarf es im Kompetenzbereich

- interkulturellen Wissens (Verständnis des Kulturkonzepts mit dem Orientierungssystem der fremden und eigenen Kultur, Abbau von Unsicherheiten, Kenntnis von Problempotenzialen und interkulturellem Konfliktmanagement sowie länderspezifisches Wissen),

- interkultureller Sensibilität (positive Einstellung zur fremden Kultur, Reduktion von Angst, Sensibilität für kulturbedingte Unterschiede, Motivation zu interkulturellem Leben, realistische Erwartungen, Weiterentwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen/Unvoreingenommenheit-Weltoffenheit-Toleranz und Abbau von unzutreffenden Stereotypen) und

- interkultureller Handlungskompetenz (interkulturelle Handlungssicherheit und Kommunikationsverhalten sowie Fähigkeit zu Zusammenarbeit, Konfliktmanagement und dem Umgang mit einem Kulturschock).

Die drei Ziele ergänzen sich gegenseitig, ihre Grenzen sind fließend (vgl. HERBRAND 2002, 48-54).

Ergänzt wird der interkulturelle Lernprozess durch das Einbringen persönlicher innerer Werte mit den Fähigkeiten der Kreativität einer fremden Kultur und Kenntnis bzw. Möglichkeit und Notwendigkeit anderer Sprachen ("transcording"). Innerhalb der Innovationstheorie ist die "Diffusion" - als Vermittlungsprozess von Innovationen in Form von Ideen, Wissen und Technologien - von Interesse.

Zuständige Instanzen finden sich im Bereich der Wirtschaft und Medien. Besondere Bedeutung kommt

- den Multiplikatoren, Unterrichtenden, Beratern und Experten ("change agents"),

- den Unterstützern, Bildungsinstitutionen, Sozialpartnern und Medien ("change assistens") sowie

- den Betrieben/ Inhabern, dem Öffentlichen Dienst und Leitungsorganen zu ("change champions").

- Diffusionsprozesse werden durch diese Akteure vermittelt.

- Innovationen müssen Vorteile bringen, verständlich und nicht zu komplex sein.

Interkulturalität bezeichnet demnach das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Lebensformen. Der Begriff umfasst über Verhältnis von Einheimischen und Zugewanderten hinaus Unterschiede des Geschlechts, des Alters, der Religion, der sexuellen Orientierung und der sozioökonomischen Lage.

Interkulturelle Öffnung ist zu beachten, ist sie doch die Konsequenz einer solchen neuen Orientierung. Öffnung wendet sich gegen bewusste oder unbewusste Ausgrenzungen. Ziel ist der Abbau von Zugangsbarrieren und Ausgrenzungsmechanismen in den gesellschaftlichen Schichten und Institutionen.

Dazu dient das Konzept des "Diversity Management" mit seinen zwei Wurzeln:

- "Human Ressources Management" mit dem Kosten- und Erfolgsfaktor Mensch und der Anerkennung und Berücksichtigung der Unterschiede der Mitarbeiterschaft. Begründet durch die sozialen Strömungen, insbesondere in den USA, wurden die Unterschiede thematisiert und führten letztlich zur Anerkennung und Gleichberechtigung mit gesetzlichen Verpflichtungen, niemanden zu diskriminieren. "Diversity Management" greift Heterogenität auf und will sie zum Vorteil aller Beteiligten nutzen.

- Dabei geht es nicht um Assimilation und/oder Nivellierung von Unterschieden, vielmehr um Wertschätzung und Förderung. Die Stärke des Konzepts liegt in der Verankerung in allen Bereichen der Organisations- und Personalentwicklung von Betrieben, Unternehmungen und Institutionen, wenngleich in der Praxis häufig nur einzelne Schwerpunkte wie Frauenförderung und Behinderungen verfolgt werden (vgl. DEARDORFF 2009, 219-220).

Quelle: >  http://oesterreich.orf.at/stories/2593570/ (18.7.2013) http://oesterreich.orf.at/stories/2593570/ (18.7.2013)

Für eine interkulturelle Pädagogik muss beachtet werden, dass die Unterschiede nicht verwischt werden und das eigene persönliche und spezielle Profil erhalten bleibt. Eine Herausforderung für das Konzept ist allerdings der Machtaspekt, den Diversity Management eher verdeckt.

- Es fehlt die Thematisierung, dass es um Personen geht, die als Vertreter der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten, etwa Männer gegenüber Frauen, als Vorgesetzte Macht haben, ausüben und mit Sanktionen drohen können.

- Interkulturelle Beziehungen sind fast durchwegs durch Machtasymmetrie - Status-, Rechtsungleichheit, Wohlstandgefälle - gekennzeichnet. Dies bedeutet Dominanzkultur. Pädagogische Bemühungen sind demnach angesagt.

Von Bedeutung als interkultureller Ansatz ist die Theorie der kognitiven Dissonanz. In der interkulturellen Pädagogik geht es um ein Gefühl des Unbehagens, verursacht durch zwei oder mehrere widersprüchliche Kognitionen, in der Folge umgesetzt als Handlung, die einem positiven Selbstbild zuwiderläuft. Kognitive Dissonanz stellt das Unbehagen her und veranlasst die Person zu dem Versuch, dieses Unbehagen zu reduzieren. Es kommt zur Veränderung oder zur Rechtfertigung mit Veränderungen der dissonanten Kognition oder zur Rechtfertigung mit der Veränderung der Hinzufügung einer neuen Kognition. Die Klientel hat sehr wohl das Bedürfnis, eine Dissonanz entweder durch Veränderung ihres Verhaltens oder durch Rechtfertigung ihres früheren Verhaltens zu reduzieren, um dieses in eine positive Sicht zu bringen. Eine Änderung der Einstellung kommt durch einen Prozess der Selbstüberzeugung, womit ein Lernprozess seine Rechtfertigung findet. Damit ist ein Lernprozess mit pädagogischen Bemühungen verbunden.

Für den Bildungsprozess bedeutet Bilingualität einen besonderen Wert. Der Gebrauch von Fremdsprachen hängt von soziolinguistischen Faktoren ab, wobei biographische Einflüsse eine Bevorzugung einer Sprache ergeben. Die Dominanz einer Sprache kann sich durchaus nach Lebensumständen, Einstellungen und Motivationen verändern. Hier spielt die Bildungs- und in der Folge Berufswahl eine Rolle.

Jacques LACANs Forderung nach Einordnung (Verständnis) und der Wertschätzung der Andersartigkeit erklärt dieses Konzept, das über die bisherige Praxis von interkultureller Bildung in homogenen Gruppen hinausgeht. Zu vermeiden sind demnach abwertende Haltungen, Etikettierungen ("labeling") und Einstellungen mit eigenen Aspekten ("resistance").

Im Lebensalltag der Migrationssituation, also um einen äußeren biographischen Wendepunkt bei einer formalen Veränderung und um einen inneren Wendepunkt im Sinne einer Autonomie, geht es um existentielle Fragen einer Person, ihr Milieu und um den Bruch in der Biographie (biographische Diskontinuität). Interkulturelle Pädagogik berücksichtigt das Vorwissen und Kenntnisse aus der Kultur in Verbindung mit Offenheit, Flexibilität, Interesse und kritischer Prüfung der eigenen Bemühungen. Im Diskurs tauschen sich Lernende und Lehrende aus, der in jedem Lern- und Lehrprozess benötigt wird. Michel FOUCAULTs Begriff, definiert als Verständnis in der Sprache von Wirklichkeit, weist auf die Bedeutung der Realität hin. Was darf, was soll, von wem, wie im täglichen Diskurs des Alltags gesagt/nicht gesagt werden? Damit ist auch das Konzept von "power/knowledge" angesprochen. Wie geht man mit Personen mit niedrigem Wissensstand um?

Für die interkulturelle Pädagogik hat dieses Konzept eine Bedeutung, geht es doch um eine Verbindung von Machtverhältnissen und Informationssuche. Wissensproduktion geht in eine bestimmte Richtung und betrifft Menschengruppen, Institutionen und Staaten. Es geht aber auch um Werteproduktion. Damit ist der Teilbereich Politische Bildung angesprochen.

Zu beachten ist jedenfalls, dass die Kenntnis und der Stellenwert eigener Kultur Voraussetzung ist, interkulturell verantwortungsvoll zu handeln. Nur wer die Ideen, Folgerungen für sich und seinen Kulturkreis kennt, ist in der Lage, interkulturell sich einbringen zu können.

6.4 Soziokulturelle Identitätsbildung von Minderheitsgruppen  |  |

Der folgenden Beitrag beruht auf dem Arbeitspapier "Aspekte soziokultureller Identitätsbildung von Minderheitsgruppen - Monique Eckmann/ Genf" 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg (2012)

Die Verfasserin vertritt die These, dass Mehrheits- und Minderheitsidentitäten in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen und nicht nur ein Diskurs über Kultur, Rechte und Identität der Minderheiten, vielmehr auch über die Mehrheit notwendig ist.

Als Vorschlag und Perspektive könnte der Aspekt der Interkulturalisierung eingebracht werden.

Im Punkt "Identität ist Begegnung und Vergleich" (S. 1) wird die These der sozialen Identität erläutert, welche durch die Zugehörigkeiten zu verschiedenen Gruppen entsteht und dadurch Beeinflussungen unterliegt (Wahrnehmungen, Bewertungen, Haltungen der Individuen). In diesen Prozessen strebt jedes Individuum eine positive Bewertung in seinen Kategorien an, welche aber wiederum von der positiven Bewertung der Gruppe abhängig ist. Kommt es zu einer Negativbewertung, wird als Lösungsansatz das Verlassen dieser Kategorie angestrebt bzw. eine Änderung der sozialen Interpretation und/oder eine Verbesserung der objektiven Situation. Somit handelt es sich um eine individuelle soziale Identität und nicht um eine kollektive. Die Kultur einer Gruppe hat eine Spezifität, welche erst durch durch die Begegnung und den Vergleich sowie den daraus resultierende Abgrenzungen von anderen entsteht. Differenzen nach innen und außen kommen zur Geltung.

"Identität als Ausdruck von Dominanzbeziehungen" (S. 1) spielen sich nach Monique ECKMANN in den Beziehungen der Gruppen untereinander im Kontext von Ungleichheit und Macht ab. Dieser Kontext prägt die Minderheits- und Mehrheitsidentitäten. Wenn Monique ECKMANN von Minderheits- und Mehrheitsidentitäten spricht, geht es nicht um numerische Verhältnisse, sondern um dominante bzw. dominierende Positionen unter sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen Aspekten. Sie bezieht sich auf auf die Definition von Colette GUILLAUMIN (1992), in der Minderheiten als Gruppe in der Gesellschaft in einer Situation von minderer Macht sich befinden. Nachteile sind nicht nur im materiellen Bereich vorhanden, vielmehr im Fehlen einer Definitionsmacht, welche der Mehrheit vorbehalten ist. Stellt man die Verknüpfung der Machtquelle her, bildet man die Situation von Dominanz, welche durch Privilegien bzw. Benachteiligungen gekennzeichnet ist. Solche Positionen sind entweder absolut, vereinfachend oder polarisierend. Sie sind entweder diskriminierend oder internalisierend und lassen auf beiden Seiten einen unterschiedlichen Identitätsprozess entstehen. Für die Mehrheitsidentität entsteht eine Norm mit Selbstverständlichkeiten,, für die Minderheitsidentität ein Bewusstsein von Differenz, welche mit Abweichungen und Unterschieden gekennzeichnet ist.

Die "Selbstdefinition und abgestrittene Identität auf Seiten der Mehrheit" (S. 2) sind der Mehrheit immer weniger bewusst. Das Nichtwahrnehmen einer Kultur und Identität wird zur Selbstverständlichkeit. Sie wird als universelle Norm angesehen. Man sieht nur die "Farbe" des Anderen, etwa das Kopftuch, die Religion, Hautfarbe oder Kleidung. Aufmerksamkeit entsteht erst, wenn die Minderheit die Mehrheit darauf hinweist. In der Regel geschieht dies anklagend, wodurch noch mehr Ablehnung bzw. Unbehagen erzeugt wird. Ein moralische Dilemma kommt bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität zur Geltung. Soll es zu einem Prozess einer Bildung einer neuen Autonomie kommen, bedarf es nach Janet HELMS (1990) der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität.

Wenn Monique ECKMANN vom eigentlichen Dilemma spricht, nimmt sie an, dass die Minderheit einer individuellen Selbstentwertung und der Diskriminierung als Gruppenmitglied bis hin einer Selbstverleugnung unterliegt (vgl. ROMMELSPACHER 1995). Um den Prozess einer positiven sozialen Identität zu erlangen, benötigt man die Gemeinschaft als solche, welche den Prozess individuelle und kollektiv unterstützt. Da die Minderheiten keinen Platz in der Gesellschaft erlangen, werden sie zu politischen Kategorien, um auf diesem Weg eine positive Identität zu erlangen. Die Minderheiten werden in allen Bereichen von außen definiert. Wenn Selbstethnisierung externe und negative Definitionen übernimmt, ist dies ein legitimes Mittel zur Anerkennung. Zugewiesene Identitäten und damit Minderheitenpositionen werden stark internalisiert. Dies kann zu einer Opferposition führen (auch als Verteidigungsstrategie) und/oder zur Verinnerlichung der Vorurteile in Form von Selbsthass.

Monique ECKMANN beschreibt den Konflikt zwischen einheimischen Identitäten und Migrantinnen und Migranten als "Diaspora" (S. 3). Als Beispiel nimmt sie die zweite und dritte Generation, bei der man nicht mehr von "Migranten" sprechen kann, der Prozess der Identitätsbildung noch vorhanden ist, aber in einer Diasporasituation. Diese Gruppe hat dort ihre Wurzeln, wo sie leben, allerdings mit verschiedenen Heimaten, ohne eine Rückkehr mit Nostalgievorstellungen. Stuart HALL (1994, 41) spricht von notwendiger Heterogenität, die durch Hybridbildung lebendig ist, etwa bei Kurden, Roma, Juden oder Armenier. aber auch zunehmend bei Spaniern, Türken oder Kosovo-Albanern?.

"Identität als Positionieren in Machtverhältnissen" ist entscheidend dadurch gekennzeichnet, welche Position der/die einzelne in den gesamtgesellschaftlichen Machtverhältnissen einnimmt. Für Monique ECKMANN bedeutet dies, dass nicht die Minderheitspositionen, vielmehr die Mehrheitspositionen thematisiert werden. Stuart HALL (1994) fordert, dass das Positionieren zu einem bewussten Akt werden soll, wobei Herkunft, Zugehörigkeit, sprachliche und kulturelle Codes als zentrale Rolle deklariert werden und diese als unverzichtbare Ressourcen anerkannt werden. Dies gehört als Mussbedingung in die Debatte um die Rechte von Minderheiten.

Monique ECKMANN nimmt die Frage der Interkulturalisierung als Alternative zu kollektiven Minderheitsrechten auf und definiert sie als problematisch. Es geht um eine Umverteilung von Machtverhältnissen, Schutz vor Diskriminierung, vor allem bei "vulnerable groups". Sie stehen einem Staat gegenüber, der Kultur, Religion und Identität verbindet und ihre Definition davon ausschließt. Erst diese Aufhebungen ergeben eine pluralen Staat. Es gilt also wegen/trotz kultureller Differenz Gleichberechtigung, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit zu sichern. Als Alternative bietet sich hier eine Institutionalisierung der Diversität als Möglichkeit an. Für die Mehrheit bedeutet dies, ihre Selbstverständlichkeit von Identität und Normen in Frage zu stellen.

Für Monique ECKMANN bedeutet Pluralität die Anerkennung und Gleichberechtigung aller Religionen (S. 4). Sie bezieht sich dabei auf den kulturellen Konflikt, der bereits im 19. Jahrhundert ein Thema war und weiterhin besteht, gerade wo Migration der nicht-christlichen Zuwanderer im Wachsen begriffen ist. Hier steht die Definitionsmacht bei den Christen. In dieser Mehrheitsposition gilt der Islam aufgrund seiner demographischen und sozialen Realität als Gegner. Diese Ungleichheiten spiegeln sich vor allem in der Bildung wider. Für Monique ECKMANN sind diese Unterschiede nicht nur in der religiösen Praxis vorhanden, vielmehr spricht sie in diesem Zusammenhang von Religion als Kultur. Denn, so die Argumentation, ein nichtreligiöser Muslim wird kein Christ werden, weshalb die Anerkennung dieser bei uns mehrheitlich vorhandenen Personengruppe als dringend notwendig erachtet wird.

Monique ECKMANN fordert neue Denkschemata in Bezug auf die Aufnahme- und Herkunftsgesellschaften in jener Form, dass ein Umdenken der Kategorien "Nationalität" und "Bürger" notwendig ist (S. 5). Nur diese Trennung - im frankphonen Bereich Nationalität vs. Citoyenneté - bietet eine Perspektive mit symbolischer Zugehörigkeit und Recht zur Teilnahme an der Gesellschaft ("Partizipation"/Lebensmittelpunkt-Beruf). Besonderen Schutz gilt jenen Minderheiten, die keinen Herkunftsstaat besitzen.

Gefahr sieht Monique ECKMANN in der intra-kulturellen Unterdrückung. Diese tritt dann in Erscheinung, wenn Kultur als Missbrauch zur Legitimierung für Dominanz missbraucht wird. Eine interne Dominanz richtet sich zumeist gegen Frauen, Kinder und sozial Schwache und verschleiert zumeist die globale Situation und benennt nicht die externe Dominanz als globale Situation. Zu verweisen ist jedenfalls auf die Menschenrechte und Gleichheit aller Individuen.

Das Thema Frauen ist in den Mehrheitsgesellschaften ein latent vorhandener Problembereich, der durch die Konflikte der Minderheitsgesellschaften im Bereich der kulturellen Unterdrückung zurückgeführt wird. Offenkundig ist hier der Missbrauch zur Legitimierung von Dominanz. Weil kulturelle Minderheiten gegen das Vorankommen von Frauenrechten und Kinder wirken, dürfen sie hier nicht unterstützt werden (S. 6). Vielmehr sollen die Interessen von Frauen und Kindern sowie sozial Schwachen/Randgruppen kultureller Minderheiten aktiv geschützt werden.

Theoretischen Rechten muss eine effektive Anwendung folgen, die gesichert wird. So können Einschränkungen und Diskriminierungen aufgehoben werden.

Quotenregelungen werden nicht für sinnvoll gehalten. Monique ECKMANN begründet dies damit, dass solche Regelungen in der Anwendung bei allen Minderheiten nicht möglich bzw. sinnvoll sind. Vielmehr bedarf es einer eindeutigen sozialen Anerkennung als Garant im Sinne von Mitspracherecht und Sichtbarkeit, wobei die Selbstdefinition von kultureller Minderheit garantiert sein muss. Keinesfalls wird eine offizielle Liste von Minderheiten befürwortet. Ausnahmesituationen im Sinne von "vulnerable groups" für einen besonderen Schutz sollte es geben, etwa in der Schweiz für "Fahrende" (S. 7).

Gerade im Hinblick auf institutionelle Positionen der Minderheiten als Voraussetzung etwa für höhere Bildung soll der Zugang von Minderheiten verstärkt werden. Dadurch würden sie sichtbarer werden und könnten sich selbst artikulieren. Minderheitenexperten könnten zugezogen werden, Probleme und Defizite könnten konkret angegangen werden. Voraussetzungen wären entsprechende Strukturen, und eine Selbstorganisation von Minderheiten.

Zur Interkulturalisierung schlägt Monikque ECKMANN Ausgleichsrechte als juristische Anerkennung von kulturellen Minderheiten vor. Antidiskriminierung und vermehrte Aufmerksamkeit für "vulnerable groups" wären ihre Zielvorstellung. Zudem wäre die Anerkennung kultureller Diversität notwendig, im Sinne einer Vielfalt einer modernen Gesellschaft und ihrer Institutionen. Erforderlich wären in der Folge soziale Maßnahmen in den Bereichen Personal, Sprache, Inhalte, kulturell-religiösen Kapitals und Geschichte. Diversität ist nicht Sonderfall, vielmehr Grundsatz.

Dieser Diskurs betrifft nicht nur die Rechte kultureller Minderheiten, ebenso auch das Selbstverständnis der Mehrheitskultur.

Der Prozess der Sensibilisierung benötigt einen gezielten Umgang mit Mehrheits- und Minderheitsidentitäten. Aktive Auseinandersetzung und Infragestellung von Selbstverständlichkeiten gehören zu diesem Prozess, damit die jeweilige Identität und Dominanzbeziehung kritisch hinterfragt werden kann - in einem Prozess von empowerment.

Damit verlagert sich der Diskurs bzw. Prozess um Kultur, Identität und Rechten von Minderheiten zur Diskussion um Mehr- und Minderheit mit kritischem Hinterfragen beider Positionen.

Fachliteratur/ Auswahl

Eckmann M. (2006): Aspekte soziokultureller Identitätsbildung von Minderheitsgruppen, Genf >

http://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/000623_eckmann.pdf#search='Moniqueeckmannintermigra (16.1.2013) http://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/000623_eckmann.pdf#search='Moniqueeckmannintermigra (16.1.2013)

Guillaumin C. (1992): Sexe, race et pratique du pouvoir, Paris

Hall St. (1994): Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften, Hamburg

Hamburger F. (Hrsg.) (1998): Faszination und Realität des Interkulturellen. Schriftenreihe des Pädagogischen Instituts der Johannes Gutenberg-Universität? Mainz

Helms J. (1990): Black and White Racial Identity Theory, research and practice, London

Rommelspacher B. (1995): Dominanzkultur. Texte zur Fremdheit und Macht, Berlin

6.5 Interkulturelle Kompetenzen in einer Migrationsgesellschaft  |  |

"Die Notwendigkeit interkultureller Kompetenz betrifft die Wirtschaft und Politik wie auch die soziale und gesundheitliche Versorgung in Migrationsgesellschaften ebenso wie den internationalen Austausch in einer globalisierten Wirtschaft oder Wissenschaft. Doch wird interkulturelle Kompetenz sehr unterschiedlich bis hoch kontrovers diskutiert. So fällt eine 'Multidisziplinarität' der Debatte auf, an der sich Sozialpsychologen, Soziologen, Anthropologen, Kulturwissenschaftler, Ethnologen, Pädagogen, Philosophen, Linguisten und Wirtschaftswissenschaftler in der Theorie und darüber hinaus Sozialarbeiter, Lehrer, Psychiater und Therapeuten, Mediatoren, Kommunikationstrainer und Personalberater, um nur eine Auswahl zu nennen, beteiligen" (TREICHEL - MAYER 2011, 291-292).

Es versteht sich von selbst, dass es bei der Fülle von unterschiedlichen Ansätzen kein einheitliches Konzept gibt.

Im deutschsprachigen Raum bekam Interkulturelle Kompetenz Ende der achtziger Jahre mit der Globalisierung der Wirtschaft einen Stellenwert. Man beschäftigte sich mit dem Verhalten, mit Motivation, Wertesystemen und kognitiven Aspekten wie Fremdsprachenkompetenz und soziale Kompetenz sowie Kommunikationsfähigkeit.

Interkulturelle Kompetenz findet zwischen nationalen Kulturmustern bzw. Kommunikationsregeln und einer um kulturelle Aspekte erweiterten Sozialkompetenz statt. Unterschiedliche Begrifflichkeiten wie "kulturell", "transkulturell" und "interkulturell" mit Differenzierungen werden verwendet.

Von Interesse für den Bildungsaspekt ist Diversität und Pluralität als Grundlage in der Handlungspraxis. Damit wird auch eine erhöhte Normenflexibilität bei allen Individuen und Gruppierungen erforderlich. Mehrfachzugehörigkeiten ergeben eine heterogene, veränderbare und hybride Kultur. Im Vordergrund steht die Individualität von Ausprägungen von Kultur und Binnendifferenzen innerhalb von Kulturen (vgl. TREICHEL - MAYER 2011, 295; SALZBRUNN 2014). In der Folge ergeben sich Kulturkonzepte mit Kontexten und dynamischen Entwicklungen.

Die angesprochenen Konzepte interkultureller Kompetenzen erklären sich aus den Zielen und Anwendungsgebieten.

- Dauerhafte Kooperationen gelingen, wenn kommunikative und interaktive Kompetenzen durch entsprechende Haltungen des Respekts und einer Anteilnahme für Andere und Anderes getragen werden.

- In jedem Fall bedarf es einer ganzheitlichen interkulturellen Haltung, um Interkulturalität auch umsetzen zu können.

- Dies gilt in einer Migrationsgesellschaft insbesondere für die Versorgung in den bildungsbezogenen, psychosozialen und gesundheitlichen Bereichen, wobei es entsprechende Betriebskulturen zu schaffen bzw. weiterzuentwickeln gilt, damit Personen anderer Kulturen bestmöglich gefördert werden können.

In der öffentliche Diskussion erhalten

- betriebswirtschaftliche, unternehmerische und berufspädagogische Aspekte interkultureller Kompetenz in Form von "Diversity Management" eine Bedeutung (vgl. SALZBRUNN 2014, DICHATSCHEK 2021).

- Zunehmend spielen Genderaspekte im kulturellen Bereich eine Rolle(vgl. das Projekt "Welcome Diversity - Vielfalt, ja bitte" >

http://www.welcome-diversity.at [12.7.2015] und der IT - Autorenbeitrag http://www.welcome-diversity.at [12.7.2015] und der IT - Autorenbeitrag  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vielfalt ja bitte - Welcome Diversity! - Ein Beitrag zur Kampagne 2015 des IZ Wien. Theorie und Praxis von Diversität als Teilbereich der Interkulturellen Kompetenz im Kontext mit Politischer Bildung). Auch hier gilt der ganzheitliche Aspekt, damit nicht Teilbereiche interkultureller Kompetenz ohne die notwendige Grundlage gehandhabt werden. http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vielfalt ja bitte - Welcome Diversity! - Ein Beitrag zur Kampagne 2015 des IZ Wien. Theorie und Praxis von Diversität als Teilbereich der Interkulturellen Kompetenz im Kontext mit Politischer Bildung). Auch hier gilt der ganzheitliche Aspekt, damit nicht Teilbereiche interkultureller Kompetenz ohne die notwendige Grundlage gehandhabt werden.

6.6 Interkulturelle Sensibilität  |  |

Interkulturelle Sensibilität ist der Grad der Empfindlichkeit gegenüber Reizen, die in der eigenen Kultur oder im Umgang im Umgang mit Mitgliedern der eigenen Kultur entweder keine Reize oder anders verstanden bzw. bewertet werden. Im Rahmen der Interkulturellen Kompetenz gilt sie als Voraussetzung für effektive interkulturelle Interaktion (vgl. TREICHEL - MAYER 2011, 298).

Hier wird die Fähigkeit, kritisch kulturelle Unterschiede zu verstehen, angesprochen. Milton BENNETT (1993) verzeichnet drei ethnozentrische - Leugnung, Abwehr und Minimierung kultureller Unterschiede - und drei ethnorelative Phasen - Akzeptanz, Adaption und Integration (vgl. TREICHEL - MAYER 2011, 299-300). Zwar führte die Überprüfung des Modells zu einer Revision mit einer Zusammenführung von Phasen, letztlich zeigt das Modell, dass interkulturelles Lernen tiefgreifende Veränderungen in Selbstverständlichkeiten und bei sozialen Identitäten und im Interpretations- und Werteschema ergibt.

Als Nachteil zeigt sich die Komplexität des Prozesses. Offen bleiben andere Aspekte wie die Verbindungen von Persönlichkeitseigenschaften, Motiven und Selbstbildern.

Kritisch soll vermerkt werden, dass diese Kompetenz als Voraussetzung einer effektiven interkulturellen Interaktion aufzufassen ist, nicht aber als Endziel interkultureller Entwicklung (vgl. TREICHEL - MAYER 2011, 301-302).

6.7 Entwicklungsmodelle interkultureller Fähigkeiten  |  |

Interkulturelle Fähigkeiten im Kontext mit Interkultureller Kompetenz gilt als Schlüsselqualifikation für die Interaktion mit Personen aus anderen Kulturen.

Eine verständnisvolle und wertschätzende Kommunikation und Kooperation ist dann möglich, wenn Persönlichkeitsmerkmale und situative Kontextbedingungen miteinander verbunden sind.