|

Fachdidaktik Deutschunterricht

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Hinzugefügt: 566a567,581

Zielsetzungen des Grammatikunterrichts

* Identifizierung grammatischer Formen und Zuordnung zu einer grammatischen Kategorie

* Perspektiven sprachlicher Formen

* Funktionalität grammatischer Formen für bestimmte Äußerungen und Textsorten

* Sprachkritik auf der Grundlage eines sprachlichen Missbrauchs

|

Reihe Fachwissen 13  |  |

Aspekte der Deutschdidaktik - Konzeption und Lehre  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Die Studie beschäftigt sich durch die unüberschaubare Anzahl didaktisch - methodischer Verfahren als Einführung zur Didaktik im allgemeinen Deutsch-, Sprach-, Schreib- und Literaturunterricht. Die Systematik orientiert sich an den Lern- und Kompetenzbereichen, um eine Unterrichtsplanung zu erleichtern.

Persönlichkeitsbildung im Kontext einer Deutschdidaktik erweitert das Spektrum der Überlegungen im Hinblick auf die Bedeutung von Sprechen und Sprache.

Die Studie versteht sich als Beitrag zur Unterrichtsplanung, gekennzeichnet durch im Einzelfall zu lösende Schwierigkeiten. Eine Beschäftigung mit den Konzeptionen sollte einen Reflexionsprozess in Gang setzen (vgl. HOCHSTADT - KRAFFT - OLSEN 2022, 21).

1 Einleitung  |  |

Deutschdidaktik heißt die Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Deutsch, die sich wissenschaftlich mit Forschungs-, Lehr- und Entwicklungsgegenständen sowie den Lern- und Lehrprozessen des Deutschunterrichts befasst.

Organisatorisch gehört sie an den Universitäten/ Hochschulen zur Germanistik, teilweise auch zur Grundschulpädagogik und Sonderpädagogik. Für Deutsch als Fremdsprache gibt es eigenständige Spezialisten.

Traditionell wird in der Deutschdidaktik

- die Literaturdidaktik (zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Literarisches Lernen) und

- die Sprach-, Sprech- und Schreibdidaktik unterschieden, wobei es auch Bestrebungen zu einer Verbindung (integrativer Ansatz) gibt.

- Daneben steht als eigener Schwerpunkt die Mediendidaktik, die sich etwa mit Phänomen wie Intermedialität in Text und Bild befasst.

Die Deutschdidaktik ist ein oft interdisziplinär angelegtes Fach, das Verbindungen zwischen Bildungs- und Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie bildet und für die Ausgestaltung und Reflexion von Bildungsprozessen im Deutschunterricht einsetzbar macht.

Als Einführung in die Thematik soll dieses Beispiel einer Konzeption aus der schulischen Praxis angeführt werden (vgl. HOCHSTADT - - KRAFFT OLSEN 2022, 15 -16; JANK - MEYER 2014).

- Bedeutung des Inhalts für die Lernenden im Lernprozess

- Bedeutung für die Zukunft

- Struktur des Inhalts auf der Schulstufe

- Problem des Inhalts

Als didaktische Analyse der Fragen aus der Allgemeinen Didaktik bedarf es der Erkenntnisse der Fachdidaktik.

- Sinnvoll wäre es etwa strategiebasiertes oder silbenorientiertes Vorgehen heranzuziehen. Überlegungen ergeben sich im Planen des Deutschunterrichts in einsprachigen Lerngruppen und mit Bedürfnissen mit Deutsch als Zweitsprache.

- Unterrichtsprinzipien/ didaktische Prinzipien mit den konkreten Handlungsanweisungen bilden den festen Bestandteil für eine Orientierung im Unterricht (vgl. SEIBERT 2009, 189 - 195).

- Abzugrenzen sind Bereiche der Forschung wie etwa in der literarischen Sozialisation so beispielsweise in der Genderorientierung, Interkulturalität, Politischen Bildung oder Inklusion (vgl. GARBE - HOLLE - JESCH 2014, 82).

- Der Umgang mit neuen Medien bedarf einer eigenen Konzeption (vgl. JONAS - ROSE 2002).

2 Sprachdidaktik und Lerntheorie  |  |

Wenn Lehrende über Unterricht nachdenken, also Inhalte und Ergebnisse besprechen, benötigen sie Theorie. Man bedenke in diesem Zusammenhang die alte These, " je besser eine Theorie, desto solider die Praxis".

- Ausgehend von der "Berliner Didaktik" (vgl. HEIMANN 1962 und HEIMANN - OTTO - SCHULZ 1965) und ergänzt im Sinne der kritischen Erziehungswissenschaft (vgl. SCHULZ 1972/ 1979, CLAUSSEN - SCARBATH 1979), erweitert mit dem schülerorientierten und situativen Ansatz der "kommunikativen Didaktik", ergeben sich die gegenwärtigen Quellen.

- Darüber hinaus orientiert sich der Unterricht an fünf Schwerpunkten im Kontext der bestehenden Rahmenlehrpläne und der fachdidaktischen Literatur.

- Mündlicher Sprachunterricht - Förderung der Verständigung

- Aufsatzunterricht - Absicht - geleitetes Schreiben von Texten

- Literaturunterricht - Lesen und Verstehen von Texten - Förderung von Textverständnis

- Grammatikunterricht - Regelhaftigkeit und Funktion der Sprache - Förderung sprachlicher Formulierung

- Rechtschreibunterricht - Regelhaftigkeit - Hilfestellungen - Übungen

3 Sprechen und Zuhören  |  |

Sprechen und Zuhören besitzt in allen Bereichen des Deutschunterrichts eine wesentliche Bedeutung wie in kooperativen Schreibprozessen, mündlichen Stellungnahmen - Unterrichtsgespräch, der Literaturanalyse und in allen Unterrichtsfächern (vgl. Im Folgenden HOCHSTADT - KRAFFT - OLSEN 2022, 23 - 56).

- Das Verhältnis zum Fremdsprachunterricht in seiner Besonderheit ist in der Sprecherziehung, dem Rechtschreib- und Grammatikunterricht eklatant vorhanden (vgl. der Bildungswert der Muttersprache im Verhältnis zur Fremdsprache/ Zweitsprache)..

- Gesprochene Sprache wird damit ein Lerngegenstand. Die Weiterentwicklung sprachlicher Kompetenz bedarf weiterführender Rituale und Handlungsmuster/ Gesprächssequenzen wie

- zu anderen sprechen - Wahrnehmungen - Erfahrungen - Erinnerungen - Erfinden von Geschichten

- von anderen sprechen - Sachverhalt in einer Gruppe - Vorstellen bzw. Präsentieren eines Textes

- mit anderen sprechen - Argumentation/ Rederecht - Diskussion im Plenum - Redekontext

- verstehend zuhören - erweitern des Wissensbestandes - neue Information

- Rollenspiel/ szenisch spielen - mündlich Kommunikation - Konfliktspiel - Vorstellungsspiel

- Unterrichtsgespräch - Lerngruppe - Gesprächsverhalten

Unterrichtstipp - Kompetenzen

- mündliche Fähigkeiten als Unterrichtsprinzip - Schulsprache - Standardsprache

- mündliche Produktion ohne Maßstäbe schriftlicher Kommunikationsformen

- Bewertung langfristiger Beobachtung bei bestimmten Formen wie Diskussion - Präsentation - Erklären

- Lehrende als Vorbild

4 Schreiben  |  |

Der Kompetenzbereich Schreiben umfasst sowohl das Rechtschreiben als auch das Verfassen von Texten. Schreiben eigener Texte bestätigt eine Rechtschreibfähigkeit (vgl. Im Folgenden HOCHSTADT - KRAFFT - OLSEN 2022, 57 - 142) .

4.1 Rechtschreiben  |  |

- Rechtschreiben genießt einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Die Debatte um eine Rechtschreibreform in den neunziger Jahren zeigt die Schwierigkeit einer sachlichen Diskussion (vgl. 2025 Neuerungen im "Österreichischen Wörterbuch" >

https://www.oebv.at/produkte/oewb-1-4-9 > https://www.oebv.at/produkte/oewb-1-4-9 >  https://science.orf.at/stories/3231845/ [2.9.2025]). https://science.orf.at/stories/3231845/ [2.9.2025]).

- Eine Rechtschreibkompetenz beinhaltet als Teilkompetenzen Lernende müssen über ein gewisses Repertoire an Wörtern kennen, unbekannte Wörter an Gesetzmäßigkeiten erschließen, Hilfsmittel einsetzen, Fehlschreibungen erkennen können.

- Phonographisch orientierter Rechtschreibunterricht - Beziehung Lauteinheiten - Schriftzeichen

- Wortbild- und grundwortschatzorientierter Rechtschreibunterricht - Abschreiben richtiger Wortbilder - buchstabenweise Zerlegen, Zusammensetzen und Sortieren - Grundwortschatz als Training

- Analytisch - synthetische Verfahren - lautgetreu - alphabetisches Schreiben - Erlesen von Anfang an

- Spracherfahrungsansatz - logographische, alphabetische und orthographische Vorgangsweise - Arbeit mit eigenen Texten/ freies Schreiben - gemeinsames Lesen - Schriftelemente - Grundwortschatz

- Regelorientierter Rechtschreibunterricht - Eigenregeln - Merkhilfen formulieren

- Strategieorientierter Rechtschreibunterricht - prozessorientierte Vorgangsweise - Übungen in Einzelarbeit/ "Stolperwörter", Stufenwörter "Treppengedichte"

- Silbenorientierter Rechtschreibunterricht - rhythmische Verlängerung, Wortfamilienableitungen und Merkwörter

4.2 Schreibformen  |  |

- Produktorientierter Schreibunterricht - "Aufsatzunterricht" - systematisierte Textsorte/ Aufsatzarten - Erzählung, Schilderung, Betrachtung - Bericht, Beschreibung, Abhandlung

- Leser/innenorientierter Schreibunterricht - reale Schreibsituation/ Klassenzeitung, Schriftverkehr, Einladung, klasseneigene Erzählungen

- Schreiber/innenorientierter Schreibunterricht - freier Aufsatz - Ideenfindung, Gruppenarbeit/ Reihum - Geschichte, Schreiben zu literarischen Texten, Schreiben zu Stimuli, Weiterschreiben an kreativen Texten - Verzicht an Vorgaben

5 Lesen  |  |

Ziel des Bildungssystems ist ein Verfügen über Leseerfahrung, Texte erschließen, Lesetechniken beherrschen, ein Textverständnis kennen und anwenden (vgl. im Folgenden HOCHSTADT - KRAFFT - OLSEN 2022, 143 - 184).

- Die gezielte Förderung des Lesens in ihren unterschiedlicher Dimensionen vom Anfangsunterricht, einer Motivation der Leselust, Leseflüssigkeit/ Automatisierung und Lesestrategien bedarf einer gezielten Didaktik und schulischen Praxis.

- Mit Abschluss der Primarstufe sollte sich ein Übergang zu literarischen Texten in höheren Schulstufen entwickeln (vgl. das Umdenken mit dem "PISA - Schock" 2011).

Modell einer Lesekompetenz/ OECD 2011

- primär interne Informationen

- Textteile - Text als Ganzes erfassen

- Einzelinformation - Informationsformen

- Inhalt - Reflexion

- Struktur - Reflexion

Quelle:

modifiziert HOCHSTADT - KRAFFT - OLSEN 2022, 144

Stufen der Lesekompetenz

- Verständnis einfacher Texte

- Herstellen einfacher Verknüpfungen

- Interpretation von Textelementen

- Verständnis komplexer Texte

- Flexible Nutzung komplexer Texte

5.1 Lautlese - Verfahren  |  |

Dieses Verfahren arbeitet an der Leseflüssigkeit, am Vorlesen, einer angemessenen Lesegeschwindigkeit und einer Betonung.

Möglichkeiten der Umsetzung sind etwa

- Vorlesen aus dem Lieblingsbuch

- Gestaltung einer "Radiosendung"

- Erstellung eines Hörbuches

- jüngeren Lernenden einen Text vorlesen

- ein Lesetheater aufführen

Eine Grundform ist das begleitende Lautlesen, das stärker eine positive Auswirkung bewirkt.

Varianten sind

- unterschiedliche Lesepaare in der Lesesicherheit

- Lesetandem in eine Handlung eingebunden

- Hören eines Hörbuches mit begleitendem Lesen eines Textes

5.2 Viellese - Verfahren  |  |

Es geht darum, dass Lernende in der Schule und/ oder sie ein Pensum außerschulisch Lesezeiten aktivieren. So soll die Lesekompetenz gesteigert werden.

- Kritisch wird das Verfahren bei schwachen Lesenden gesehen, wo Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit eingefordert werden muss. Hier bedarf es unterstützender Maßnahmen mit individuellem Förderbedarf.

- Außerschulische Konzepte bedürfen einer notwendigen Begleitung und Unterstützung von Leseprozessen.

Beispiele von Verfahren

- Drei- bis viermal in der Woche freie Lesezeit von etwa 20 Minuten - Schülerbücherei

- Leseolympiade - Lesepass - Kontrolle der Eintragungen regelmäßig

- Einbindung in den fachspezifischen Unterricht/ Schulprojekt "Fächerverbund Lesen"

5.3 Lesestrategien  |  |

Didaktische Strategien zum Textverständnis beinhalten Lesestrategien wie

- vor der Lektüre aktiviert man sein Vorwissen,

- während/ oder nach der Lektüre in ordnende (Textstellen unterstreichen), elaborierende (Absätze in eigenen Worten wiedergeben) und wiederholende (bestimmte Textstellen laut vorlesen) Strategien gliedert (vgl. frühere Methoden wie S Q 3 R).

Motivation zur Nutzung der Strategien

- Autonomieförderung beim Lesen

- sinnvolle Aufgabenstellung

- Förderung positiver Wahrnehmung

- informationsreiche Rückmeldung

- Möglichkeiten sinnvoller Zusammenarbeit

5.4 Unterstützung von Sachtextlektüre  |  |

In der Fachdidaktik unterscheidet man zwischen Sachtexten (Bildungssprache) und literarischen Texten (Literatursprache).

Wenn auch der Zuordnungsversuch problematisch sein kann, es wird in Einzelfällen auch Mischtypen geben.

Es geht um die Aufnahme von Inhalten im Lesen, einmal ein sachgebundenes (zweckgebundene Information), zum anderen ein ästhetisches Lesen (genießendes Erleben).

5.5 Leseanimation  |  |

Häufig wird noch heute der Ausdruck mit "Leseforderung" fälschlicherweise gleichgesetzt. Vielmehr handelt es sich um ein Bemühen, Lernende eine kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

Möglichkeiten einer Leseanimation'

- Unterricht - Einrichtung einer Klassenbücherei/ Lesetagebuch

- Öffentlichkeit - Lesungen - Leseclub - Vorlesetag

- außerschulisch - Vernetzung mit Bibliotheken - Besuch von Buchmessen

Kinder- und Jugendliteratur wird als besonders anregend gesehen. Sachtexte werden in höheren Schulstufen/ Bildungsformen von Interesse sein.

5.6 Literarisches Lesen  |  |

Hier treffen sich die Interessen von Lese- und Literaturdidaktik. Literaturtexte sind meist mehrdeutig.

Das Textverständnis erfordert einen länger entwickelten Leseprozess.

Notwendig sind didaktisch in einer Verstehensebene die/ der

- Begleitung in der Textsortenebene

- Erklärung der Literaturfiguren und

- soziokulturelle Hintergrund.

6 Texte - Medien  |  |

In diesem Kapitel geht es um das Erschließen von Texten, Texte in unterschiedlichen medialer Form, szenische Inszenierungen, Schreiben unterschiedlicher Textformen und Gesprächsführung (vgl. im Folgenden HOCHSTADT - KRAFFT - OLSEN 2022, 185 - 296).

6.1 Textanalyse  |  |

Mit dem Lesen von Texten in der Schule wird von Lernenden oft verlangt, das sie "analysieren" und "interpretieren" sollen. Die scheinbare Klarheit der Begrifflichkeit und Abfolge lässt zu wünschen.

- Analyse bedeutet eine genaue Zerlegung des Textes in seiner Begriffsstruktur (Begriffsgeschichte, Textmerkmale, Inhaltsaussagen).

- Interpretation geht von der Auslegung, Erklärung und Übersetzung des Textes aus.

Es versteht sich, dass beide Begriffe miteinander verbunden sein können.

Theoretischer Hintergrund schulischer Textanalyse

- Werkimmanentes Verfahren - Texte sind autonom - alles ist vorhanden

- Biographisches Verfahren - Verbindung zu Urheber/ in ist vorhanden

- Strukturalistisches Verfahren - Ausdifferenzierung von verschiedenen Ansätzen

- Literatursoziologische Verfahren - Strömungen wie Politische Bildung; interkulturelle Bildung, Gender - Spannungsverhältnis Gesellschaft und Text

Literarische Kompetenz

- Textbedeutung - explizit und implizit

- Semantische Ordnungen - Positionen - Handlungen

- Textstrukturierung - Syntax - Rhetorik - Metrik - Mythologie

6.2 Literaturunterricht  |  |

Der bisherige Unterricht berücksichtigt nur kognitive Fähigkeiten und die sinnliche Dimension wie eine ästhetische Auseinandersetzung vernachlässigt wird. Literaturferne und langsamere Lernende würden übergangen.

Die Reformpädagogik sollte mit ihren Impulsen und Didaktikgut berücksichtigt werden. Angesprochen sind damit erhöhte Aktivität Lernender, Lern- und Prozessorientierung- Einbindung künstlerischer Tätigkeit, Projekt- und Freiarbeit, offener Unterricht.

Literarisches Verständnis - Beispiel Phasenmodell

- Lesen und aufnehmen - Lesevorgang

- subjektive Aneignung - etwa Visualisierung

- textuelle Erarbeitung - etwa andere sprachliche Darstellung

6.3 Szenische Interpretation  |  |

Eine szenische Interpretation nimmt in der Literaturdidaktik eine Sonderstellung ein.

Spieltext und Textspiel können als Schultheater und als Darstellung im Unterricht eingesetzt werden.

Phasenmodell - Textauseinandersetzung

- Einstimmung - Aufgabenstellung - Erwartungshaltung

- Leseprozesse - Inhaltserfassung - Bruchstellen

- Visualisierung - Spielentwicklung

- Rollenspiel - Rollenpersönlichkeit - Erprobung/ Unterricht

- Schultheater - Bühne/ Textdarstellung

Didaktik - Textauseinandersetzung

- Rollentext - Lebenssituationen

- Selbstdarstellung - Rollenbiographie

- Körperhaltungsübungen

- Lesen - Sprechhaltung

- Rollengespräche - Kommunikation der Figuren

- Interpretation - Deutungsvarianten

6.4 Medien und Konzeptionen  |  |

Die Didaktik hat schon früh die Mitwirkung von weiteren Medien neben den Gattungen Epik, Lyrik und Dramatik angesprochen, wie Filmerziehung und Hörspiel. In der Folge werden mit dem medialen Wandel der Einbezug der "neuen Medien" in den Deutschunterricht die digitalen Medien nicht in Frage gestellt (vgl. HOCHSTADT - KRAFFT - OLSEN 2022, 274). Es wird sogar darüber nachgedacht, die Didaktik neu auszurichten etwa als "Medienkulturdidaktik" (vgl. STAIGER 2007).

Beispielhaft soll auf den Band von JONAS - ROSE 2002 hingewiesen werden, der computergestützte Didaktik im Deutschunterricht darstellt. Berücksichtigt werden soll ein instruktionistisches (eng geführtes) und auch konstruktionistisches (selbstgesteuertes) Lernprinzip.

Die intermedial - didaktische Ausrichtung gründet auf Intermedialität (mindestens zweier Medien). Ein Beispiel ist die Rezeption von Märchen in der Grundschule in Spielfilm, Hörspiel, Zeichentrick - Bearbeitung, Videoaufnahme und Hörbuch > Medienverbund in handlungs- und produktionsorientierten Verfahren .

Angesprochen ist eine Medienerziehung mit audiovisuellen und auditiven Medien.

- Akustisch - auditive Medien - Speicherung von Tönen und Schallwellen wie Hörbuch und Hörspiel

- Visuelle Medien/ Bildermedien - Bilderbuch - Comics/ Print - Digital

- Audiovisuelle Medien - Filme - Computerspiele - Theaterinszenierung

- Digitale Medien - Computer - Internet/ Text - Bild - Ton - Film > Symmedien

6.5 Schülerzeitung - Projekt  |  |

Die thematische Planung benötigt für Lehrende und Lernende eine Themenfindung mit einer Sammlung von Vorschlägen.

6.5.1 Struktur der Arbeit  |  |

Eine Strukturierung der Arbeit ist zunächst notwendig.

Strukturierung der Arbeit

- Materialsammlung und Auswertung - Sichtung von früheren Schülerzeitungen

- Inhalte der eigenen Schülerzeitung - Aufgabenverteilung

- Zeitplanung - Arbeitsverfahren

- Druckmöglichkeiten - Digitalisierung

- Finanzierung - Gestaltung und Verkauf von Werbung

- Design des Titelblattes - Covergestaltung - Entwurf

- technische Abwickelung - Verkauf

Allgemeine Vorschläge einer Themensammlung

- Grußworte Schulleitung - Klassenlehrer/ Klassenvorstand

- Ein Interview

- Schulfest - Schulschluss

- Schulforum - Schulgemeinschaftsausschuss/ SGA

- Ein kritischer Artikel

- Rätselseite

- Beitrag zur Pausengestaltung

- Freifächer

- Schülerbücherei

- Schulfeste/ Schulfeiern

- Berichte über eine Klassenfahrt bzw. Exkursion/ Erkundung

- Witze und Scherzgedicht

- Werbeanzeigen

6.5.2 Fachdidaktik  |  |

Die Projektplanung ermöglicht die Ziele einer Fachdidaktik besser umzusetzen.

- Sprachliche Kommunikation - reale Situation

- Informationen - Sammlung der Ereignisse und Probleme / Mitschüler - Lehrende - Eltern

- Bereitstellung von Material

- Textproduktion - Textgestaltung/ Intentionen

- Argumentation - Diskussion - Kritik

- Einsatz von Hilfsmitteln - Schulchronik - Erzählungen - Internet

- Rechtschreibsicherheit

- Sachsprache/ Berichte - Werbeslogans/ Werbung

Das Projekt erzeugt einen hohen Motivationsgrad/ Ziele - Mitgestaltung , erfordert Planungs- und Entscheidungssicherheit. Zu berücksichtigen sind Wünsche und Interessen.

Günstig sind Erfahrungen mit Klassenzeitungen.

7 Sprache und Sprachgebrauch  |  |

Zum Kompetenzenzbereich und Bildungstandards gehören beide Teilbereiche. Entsprechend getrennt werden im Folgenden Wortschatzdidaktik und Grammatikdidaktik behandelt.

7.1 Wortschatzunterricht  |  |

Bearbeitet werden

- Wörter - Wörter strukturieren, Wortbildung kennen,

- Sätze bilden, Sprechweisen und

- Texte analysieren in Verwendungszusammenhängen - Sprachmittel

- Unterschiede von Sprachen entdecken - Deutsch/ Fremdsprache - Standardsprache/ Dialekt - Umgangssprache - Sprachgrenzen - Deutsch/ Zweitsprache Migration - Nachbarsprachen - Fremdwörter untersuchen

- Sprache als rhetorisches Mittel

IT - Hinweis

Online - Wörterbücher >  https://de.langenscheidt.com/ (12.9.2025) https://de.langenscheidt.com/ (12.9.2025)

Methoden - Wortschatzarbeit

- Wortbedeutungen

- Begriffe im Kontext

- Wortschatzerweiterung - Wortlisten

- Wortfamilien - Wortfelder

- Schlüsselwörter erkennen und übersetzen

- Fachwortschatz - Fachtexte

- Wortzusammenhänge

- Redewendungen

- Metaphern anwenden

7.2 Grammatikunterricht  |  |

Der Sinn von Grammatikunterricht in der Deutschdidaktik ergibt sich aus der Kommunikation über syntaktische Strukturen und Merkmale. Der Unterricht arbeitet der Rechtschreibung und der Mehrsprachigkeit zu.

Aufgaben eines Grammatikunterrichts

- Aufgaben erkennen im Spannungsfeld zwischen Da E - und Da Z - Didaktik

- Reflexion der didaktischen Teilbereiche

- Entwicklung eines umfassenden Curriculums

Zielsetzungen des Grammatikunterrichts

- Identifizierung grammatischer Formen und Zuordnung zu einer grammatischen Kategorie

- Perspektiven sprachlicher Formen

- Funktionalität grammatischer Formen für bestimmte Äußerungen und Textsorten

- Sprachkritik auf der Grundlage eines sprachlichen Missbrauchs

8.1 Einleitung  |  |

Die Verlagerung von Lebenswelten von Lernenden in die Schule ergibt den pädagogischen Auftrag, neben einer zeitgemäßen sprachlichen und fachlichen Bildung auch erzieherische Aufgaben in Form einer Persönlichkeitsbildung wahrzunehmen.

Es kommt zu Spannungen zwischen der institutionellen Logik von Schule in ihrem Auftrag in Deutschdidaktik und einer Sozialpädagogik/ soziokulturellen Bildung.

Die Sprache mit ihrem Anspruch von Individualität und Kollektivität in der Gesellschaftsform der Demokratie steht in diesem Spannungsfeld, will sie einen erfolgreichen Beitrag zu Erziehung und Unterricht im pädagogischen Selbstverständnis der österreichischen Schule leisten.

Der Beitrag beschäftigt sich mit

8.2 Verlagerung der Lebenswelten  |  |

In der Folge wird die Umsetzung kaum bearbeitet, vielmehr eine zunehmende Sozial - Pädagogisierung mit neuen Lehr - Lern - Kulturen bearbeitet (man beachte den Paradigmenwechsel von den Geistes- zu den Sozialwissenschaften; vgl. HELSPER - BÖHME - KRAMER - LINGKOST 2001, DEINET 2001). Zu vermerken ist die zunehmende Notwendigkeit der Kulturwissenschaften bzw. Interkulturalität (vgl. DICHATSCHEK 2017c, 21-32).

- Es gilt die Vorstellung, dass neben dem Lebensraum auch die Verlagerung der Lebenswelten Lernender in die Schule mit persönlichkeitsbildenden Erziehungsprozessen eine wesentliche Bedeutung erhält.

- Mit der Ganztagsschul - Entwicklung ergibt sich eine Ausweitung der Aufgaben von Schule (vgl. OTTO 2005; HOLTAPPELS 2008, 495-512; THIEL 2014). Damit kommt es zu einer Annäherung von Schul- und Sozialpädagogik bzw. der Institution von Schule und Sozialinstitutionen.

- Neben dem fachlichen Bildungsauftrag nimmt das Verständnis von Allgemeinbildung zu (vgl. Gesundheitsbildung, Medienerziehung, interkulturelle Erziehung).

- Erzieherische Aufgaben und die Vermittlung von Kompetenzen kommen dazu (vgl. Sexualerziehung, Mobilitätserziehung - Soziale Kompetenz, Lernen lernen).

- Für die Sozialpädagogik und außerschulische Bildungsbereiche etabliert sich eine Verschulung (vgl. die Diskussion um eine Verschulung im universitären Studium; man beachte Tendenzen einer Verschulung in der Weiterbildung). Damit ist Persönlichkeitsbildung betroffen.

- Gekennzeichnet ist eine Spannung von Schulpädagogik und Sozialpädagogik.

- Schule steht für eine Organisation mit gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen mit exemplarischer Vermittlung von Gegenständen und Öffentlichkeit im Kontext gesellschaftlicher Funktionen (Reproduktion - Selektion - Partizipation; vgl. FEND 2006).

- Sozialpädagogik steht für Aspekte einer Einzelfall- und Subjekt - Orientierung, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Freiwilligkeit und Vertrauensbeziehungen (vgl. COELEN 2007, 43-72). Damit ist der Bezug zu einer stärkeren Persönlichkeitsbildung gegeben.

Übersicht über das Handlungsfeld Persönlichkeitsbildung

- Bildung - Gegenstände: Deutsch - Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung, Lebenskunde, Berufsorientierung; Fremdsprachen, Kunstfächer, Ethik, Religion

- Fächerübergreifende Bildungsprinzipien: Soziales Lernen - Demokratieerziehung - Interkulturelle Erziehung

- Beratung: Bildungsberatung, Erziehungsberatung

- Coaching: Kids - Coaching, Lern - Coaching, Konflikt - Coaching, Bewerbungs - Coaching, Gender - Coaching, Diversity - Coaching - Elterncoaching

- Fachdidaktik - Didaktiken der Politischen Bildung, des Sprachunterrichts, der Kunstgegenstände, der Religionspädagogik und des Ethikunterrichts

- Lehrerausbildung - Lehrerfortbildung - Lehrerweiterbildung

- Sozialpädagogik - Erlebnispädagogik, Sozialkompetenztraining

- Soft Skills - Identität - Subjektorientierung

- Personale Kompetenz - Soziale Kompetenz - Fach- und Methodenkompetenz - Medienkompetenz - Interkulturelle Kompetenz

- Unterricht - Erziehungsstil

- Fördermaßnahmen - Anerkennung - Wertschätzung - Beratung (Bildungs-, Erziehungs-) - Coaching

Pädagogisches Dreieck: Schüler_innen - Lehrer_innen - Eltern

modifiziert nach BUDDE - WEUSTER 2018, 18; vgl. zum Bereich "Bildung und Kompetenz" GRUNERT 2012, 19-78''

8.4 Problemlagen  |  |

Es bestehen zwei Problemlagen, die zu beachten sind.

Zwischen Lernenden und Lehrenden gibt es eine Symmetrie- und Machtantinomie.

- Lernende sehen Partizipation als eine Art schulische Handlungsaufgabe.

- Lehrende sind im Spannungsfeld der Eröffnung von Partizipationsmöglichkeiten und einer Einschränkung realer Möglichkeiten durch institutionelle Vorgaben, allerdings mit Möglichkeiten einer standortbezogenenen Schulentwicklung.

Im Folgenden geht es um didaktische Möglichkeitsräume/ Aspekte, um Begrenzungen und Trennlinien.

8.5 Didaktische Umsetzung  |  |

Zur didaktischen Umsetzung zur Persönlichkeitsbildung bieten sich im schulischen Alltag

- alle pädagogischen Angebote der Fächer bzw. Fachkombinationen

- der Berufs- und Lebensplanung und

- Projekte mit (Aspekt-) Erkundungen, Exkursionen und Projektwochen mit Dokumentation und Präsentation an.

- Anzustreben sind begrenzte Bereiche schulischer Selbstverwaltung, möglicherweise in Form einer standortbezogenen Schulentwicklung (vgl. RIHM 2008).

- Notwendig ist in der Leistungsbeurteilung der Abbau des Notendrucks.

- Als Elemente erweisen sich etwa Projekte, ein Lerndialog und/ oder die Dokumentation von zunehmendem Lernfortschritt sowie das Anlegen eines Portfolios (vgl. WINTER 2015).

- Schulrechtlich sind "Verbindliche Übungen " zunehmend von pädagogischem Interesse.

- Möglichkeiten im Bereich des Coachings für Lernenden und ggf. bei Bedarf Eltern - Coaching sind anzubieten (vgl. THIEL 2014).

8.6 Methodische Elemente  |  |

Methodisch für eine Persönlichkeitsbildung sind

- die teilnehmende Beobachtung,

- die Feldbeobachtung mit Feldprotokoll,

- themenzentrierte Interviews (vgl. FRIEBERTSHÄUSER 2010, 371-395) und

- Selbstauskünfte der Befragten

von Interesse.

Für eine schulische Bildung ist die gesellschaftliche und individuelle Dimension von Interesse (vgl. DICHATSCHEK 2017a).

Bildungsarbeit in der Schule, aufbauend auf der didaktischen Struktur der sozio - kulturellen Bildung, ist Bestandteil der Gesamtbildung des Menschen, denn die sogenannte Allgemeinbildung und Berufsbildung bzw. ein Fachmenschentum garantieren noch nicht ein menschenwürdiges Dasein (vgl. FISCHER - HERRMANN - MAHRENHOLZ 1978, 14).

Dem Sprachenunterricht, hier besonders der Deutschunterricht/ Muttersprache bzw. Zweitsprache, kommt eine besondere Bedeutung in der Kommunikationsfähigkeit zu.

8.10 Ziele  |  |

Ziel des Unterrichts bzw. einer Persönlichkeitsbildung ist

- eine Erziehung zur Demokratie bzw. Partizipation (vgl. HIMMELSMANN 2007, 42-70; BUDDE - WEUBSTER 2018, 351-355),

- zu kritischer Urteilsfähigkeit und

- zum Erkennen der politischen, sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge.

- Ziele, die auf einen Ausgleich sozialer Unterschiede ausgerichtet sind, geraten in Einzelfällen in Widerspruch zu vorhandenen gesamtgesellschaftlichen Zielvorstellungen.

8.11 Soziale Aufgabe  |  |

Es ist eine soziale Aufgabe des Bildungssystems eines Staates bzw. einer Gesellschaft,

- Heranwachsende auf ein Leben in der Gesellschaft vorzubereiten.

- Dies bedeutet, dass jede Erziehungs- und Bildungsfunktion sozial bedingt ist. Damit ist eine Persönlichkeitsbildung gegeben.

Bildung und das Bildungswesen sind von der Gesellschaft abhängig, Erziehung wirkt wiederum auf die Gesellschaft.

8.12 Schulsystem und Gesellschaftsordnung  |  |

Das Schulsystem ist Repräsentant der jeweiligen Gesellschaftsordnung, daher reproduziert sie auch diese, wenn auch in einer veränderten Form.

- Bildung und das Bildungswesen können nicht anders als die Grundstruktur der bestehenden Organisation der Gesellschaft sein.

- Dies widerspiegelt sich in der Entwicklung der jeweiligen Persönlichkeiten bzw. Persönlichkeitsbildung.

Eine zeitgemäße Schule wird eine Schule sein müssen, die sich auch die Bildung der Persönlichkeit ihrer Lernenden zur Aufgabe macht (vgl. BUDDE - WEUSTER 2016, 12-13; 2018, 33-45).

Unterschiedliche schulpädagogische Angebote der Schule, auch in der Möglichkeit einer standortbezogenen Schulentwicklung, lassen die Aufgabe, die ihre Begründung im Übergang zur Weiterbildung und in der Folge in das Berufsleben findet, einer zeitgemäßen gesellschaftlichen Transformation erfüllen.

Die Bildung eines Selbstkonzepts der Lernenden gelingt nur in der Gelegenheit zur Perspektivenübernahme.

- Dazu bedarf es schulischer Angebote im Unterricht und in der Beratung (vgl. BREIDENSTEIN 2010, 869-887).

- Notwendig ist eine Fort- und Weiterbildung Lehrender(vgl. BREIDENSTEIN - HELSPER - KÖTTERS 2002, 67-86; HELSPER 2011, 149-171; DICHATSCHEK 2017d, 42-49, 50-51) .

8.15 Grenzen des Sozialkonzepts  |  |

Das Sozialkonzept der Schule ist begrenzt, weil Schule und die Schulklasse öffentlich - rechtlich handelt. Partizipationsmöglichkeiten lassen sich anbieten, die allerdings durch schulische Logiken eingeschränkt werden (vgl. PONGRATZ 2008, 243-259).

- Ganztägige Bildungssysteme können sich ungleich besser einbringen (vgl. OTTO 2005).

- Zunehmend von Bedeutung sind Wissen und Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Interkulturalität, sowohl bei Lernenden und Lehrenden (vgl. DICHATSCHEK 2017b).

- Ein notwendiger Freiraum gilt als wünschenswert.

- Bildungs- und Erziehungspotenziale, die Schule als Institution besitzt, können nur genützt werden, wenn individuelle Entwicklungsprozesse in Form von individuellen Orientierungen, Einstellungen und Handlungen entstehen können (vgl. FUCHS 2001).

- Es bedarf spezieller Formen einer Subjektivierung, etwa in Projekten unter Einbeziehung externer Lehrender bzw. Berater_innen (Modellernen; vgl. FREY 2007), Projektwochen (vgl. KLIPPERT 1994), Übernahme von leistbaren schulischen Verwaltungsaufgaben und (begrenzte) Mitbestimmung bzw. Mitverantwortung) (vgl. BUDDE 2010, 384-402).

- Nicht zu übersehen ist ein Angebot von Coaching zu Förderung, Unterstützung bzw. Begleitung persönlichkeitsfördernder Maßnahmen (vgl. THIEL 2014).

8.16 Reflexion  |  |

Neben dem qualifizierten Fachunterricht und standortbezogenen Schulentwicklungsprojekten sind Schulen gefordert, persönlichkeitsbildende Elemente in ihren Bildungsauftrag aufzunehmen. Daraus entsteht ein eigenständiges Handlungsfeld.

Die Studie dokumentiert das Themenfeld Persönlichkeitsbildung im Kontext mit Aspekten einer Deutschdidaktik, die als Disziplin zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Im österreichischen Kontext sind Unterrichtsgegenstände wie etwa die Sprachfächer und Geographie/ Wirtschaftskunde oder Fächer mit Wert- und Normvorstellungen wie Lebenskunde, der Religions-, Ethik- oder Rechtskundeunterricht für Anwendungen einer Deutschdidaktik wesentlich.

Kontrovers stellt sich die Frage, ob Schule vorrangig Bildung oder Erziehung zu vermitteln hat.

- Im Selbstverständnis der österreichischen Schule steht jedenfalls die Vermittlung beider Elemente.

- Dass dem nicht immer so ist, zeigt sich am Handlungsfeld der Persönlichkeitsbildung. Die vermehrte Nutzung didaktischer Elemente im Kontext einer standortbezogenen Schulentwicklung erscheint wünschenswert.

- Zunehmend sind Kompetenzen der Lehrenden und Lernenden erforderlich.

- Für Lehrende sollten Angebote in der Fort- und Weiterbildung vorhanden sein.

- Für den Unterricht etwa Psychologische Aspekte in Unterricht und Erziehung, Politische Bildung, Interkulturalität und Schulentwicklung.

- Für die Beratung etwa eine Einführung mit Fortbildungsangeboten in der Bildungs- und Berufsberatung sowie für ein Coaching.

Schule vereint gesellschaftliche und individuelle Funktionen. Hier setzt auch die Begründung der pädagogischen Bedeutung der Deutschdidaktik an.

Bauer U. - Bittingmayer U.H.(2007): Unsoziales Lernen. Die schulische Vermittlung von Soft Skills als Reproduktion harter Ungleichheit, in: Kahlert H. - Mansel J.(Hrsg.): Bildung und Berufsorientierung, Weinheim, 59-79

Breidenstein G.(2010): Überlegungen zu einer Theorie des Unterrichts, in: Zeitschrift für Pädagogik 56/6, 869-887

Breidenstein G. - Helsper W. - Kötters C. (Hrsg.)(2002): Die Lehrerbildung der Zukunft. Eine Streitschrift, Opladen

Budde J.(2010): Inszenierte Mitbestimmung?! - soziale und demokratische Kompetenzen im schulischen Alltag, in: Zeitschrift für Pädagogik 2010/3, 384-402

Budde J.-Weuster N.(2016): Was sind gute Schulen? Potential oder Problemfall?, in: Schulpädagogik heute 10/2016, 1-15 >  https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/zentren/zebuss/dokumente/projekte/persoenlichkeitbildung-in-der-schule-potenzial-oder-problemfall.pdf (10.8.2018) https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/zentren/zebuss/dokumente/projekte/persoenlichkeitbildung-in-der-schule-potenzial-oder-problemfall.pdf (10.8.2018)

Budde J. - Weuster N.(2018): Erziehungswissenschaftliche Studien zur Persönlichkeitsbildung. Angebote - Theorien - Analysen, Wiesbaden

Coelen T.(2007): Dimensionen der empirischen Ganztagsschulforschung aus sozialpädagogischer Sicht, in: Bettmer F. - Maykus S. - Prüß F. -Richter E. (Hrsg.): Ganztagsschule als Forschungsfeld, Wiesbaden, 43-72

Deinet U.(Hrsg.)(2001): Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Ein Handbuch für die Praxis, Opladen

Dichatschek G.(2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G.(2017b): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G.(2017c): Interkulturalität. Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G.(2017d): Erwachsenen - Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie und Praxis von Fort- bzw. Weiterbildung, Saarbrücken

Fend (2006): Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen, Wiesbaden

Fischer K.G.-Herrmann K. - Mahrenholz H.(1978): Der politische Unterricht, Bad Homburg - Berlin - Zürich

Frey K.(2007): Die Projektmethode. "Der Weg zum bildenden Tun", Weinheim - Basel

Friebertshäuser B.(2010): Interviewtechniken - ein Überblick, in: Friebertshäuser B. - Langer A. - Prengel A.(Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft, Weinheim - München, 371-395

Fuchs M.(2001): Persönlichkeit und Subjektivität, Opladen

Grunert C.(2012): Bildung und Kompetenz - Begriffliche Präzisierung, in: Grunert C.(Hrsg.): Bildung und Kompetenz, Wiesbaden, 19-78

Harz M.(2012): Erlebnispädagogik. Möglichkeiten und Grenzen bei der Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen, Saarbrücken

Helsper W.(2011): Lehrerprofessionalität - der strukturtheoretische Professionasabsatz zum Lehrerberuf, in: Terhart E.-Bennewitz H.-Rothland M.(Hrsg.): Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf, Münster, 149-171

Helsper W./Böhme J./Kramer R.-T./Lingkost A.(2001): Schulkultur und Schulmythos. Rekonstruktion zur Schulkultur, Opladen

Himmelmann G.(2007): Demokratische Handlungskompetenz."Standards für Mündigkeit", in: Beutel W.-Fauser M.(Hrsg.): Demokratiepädagogik. Lernen für die Zivilgesellschaft, Schwalbach/Ts., 42-70

Holtappels H.G.(2008): Schule und Sozialpädagogik. Chancen, Formen und Probleme der Kooperation, in: Helsper W. - Böhme J. (Hrsg.): Handbuch der Schulforschung, Wiesbaden, 495-512

Humboldt W. v. (1903[1785-1795]): Die Bildung des Menschen. Werk I, Berlin, 282-285

Kahlert H.-Mansel J.(2007): Bildung und Berufsorientierung von Jugendlichen in Schule und informellen Kontexten, in: Kahlert H. - Mansel J.(Hrsg.): Bildung und Berufsorientierung. Der Einfluss von Schule und informellen Kontexten auf die berufliche Identitätsentwicklung, Weinheim - München, 7-16

Kanning U.P.(2002): Soziale Kompetenz - Definition, Strukturen und Prozesse, in: Zeitschrift für Psychologie 210/4, 154-163

Klippert H.(1994): Projektwochen. Arbeitshilfen für Lehrer und Schulkollegien, Weinheim-Basel?

Otto H. - U.(Hrsg.)(2005): Ganztägige Bildungssysteme. Innovation durch Vergleich, Münster

Pongratz L.A.(2004): Freiwillige Selbstkontrolle. Schule zwischen Disziplinar- und Kontrollgesellschaft, in: Rücken N./ Rieger - Ladich M.(Hrsg.): Michel Foucault: Pädagogische Lektüre, Wiesbaden, 243-259

Rihm Th.(Hrsg.)(2008): Teilhaben an Schule. Zu den Chancen wirksamer Einflussnahme auf Schulentwicklung, Wiesbaden

Thiel A.(2014): Kinder coachen: die bessere Pädagogik. Professionale Erziehung und Betreuung, Göttingen

Winter F.(2015): Lerndialog statt Noten. Neue Formen der Leistungsbeurteilung, Weinheim

8.18 Literaturhinweise Didaktik/ Auswahl  |  |

Bredel U. - Pieper I. (2021): Integrative Deutschdidaktik, Paderborn

Garbe C. - Holle K. - Jesch T. (2010): Texte lesen. Lesekompetenz. Textverstehen. Lesedidaktik, Lesesozialisation, Stuttgart

Goer Ch. - Köller K. (Hrsg.) (2023): Fachdidaktik Deutsch. Grundzüge der Sprach- und Literaturdidaktik, UTB 4171, Paderborn

Hochstadt Chr. - Krafft A. - Olsen R. (2022): Deutschdidaktik. Konzeptionen für die Praxis, Tübingen

Jank W. - Meyer H. (2014): Didaktische Modelle, Berlin

Jonas H. - Rose K. (2002): Computerunterstützter Deutschunterricht, Frankfurt/ M.

Kämper - van den Boogaart M. (Hrsg.) (2019): Deutsch - Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin

Lange G. - Weinhold S. (2021): Grundlagen der Deutschdidaktik. Sprachdidaktik – Mediendidaktik – Literaturdidaktik, Hohengehren

Seibert N. (2009): Unterrichtsprinzipien, in: Arnold K.- H./ Sandfuchs U.- Wiechmann J. (Hrsg.): Handbuch Unterricht, Bad Heilbrunn, 189 - 195

Staiger M. (2007): Medienbegriffe - Mediendiskurse - Medienkonzepte. Bausteine einer Deutschdidaktik als Medienkulturdidaktik, Baltmannsweiler

Tymister H.-J. - Balhorn H.- Conrady P.- Wallrabenstein W. (1980): Deutschunterricht 5 - 10, München - Wien - Baltimore

Ulrich W. (Hrsg.) (2008 - 2022): Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP). Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, 12 Bde., Hohengehren

Dokumentation  |  |

Zum Autor  |  |

APS - Lehramt (VS - HS - PL 1970, 1975, 1976), zertifizierter Schülerberater (1975) und Schulentwicklungsberater (1999), Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1993-2002)

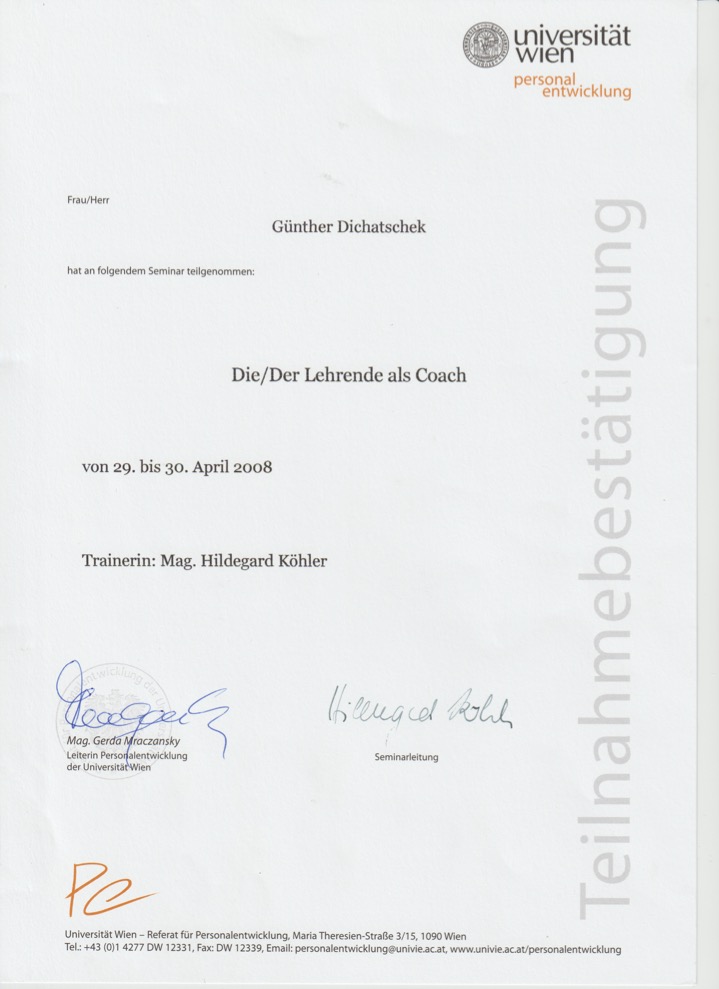

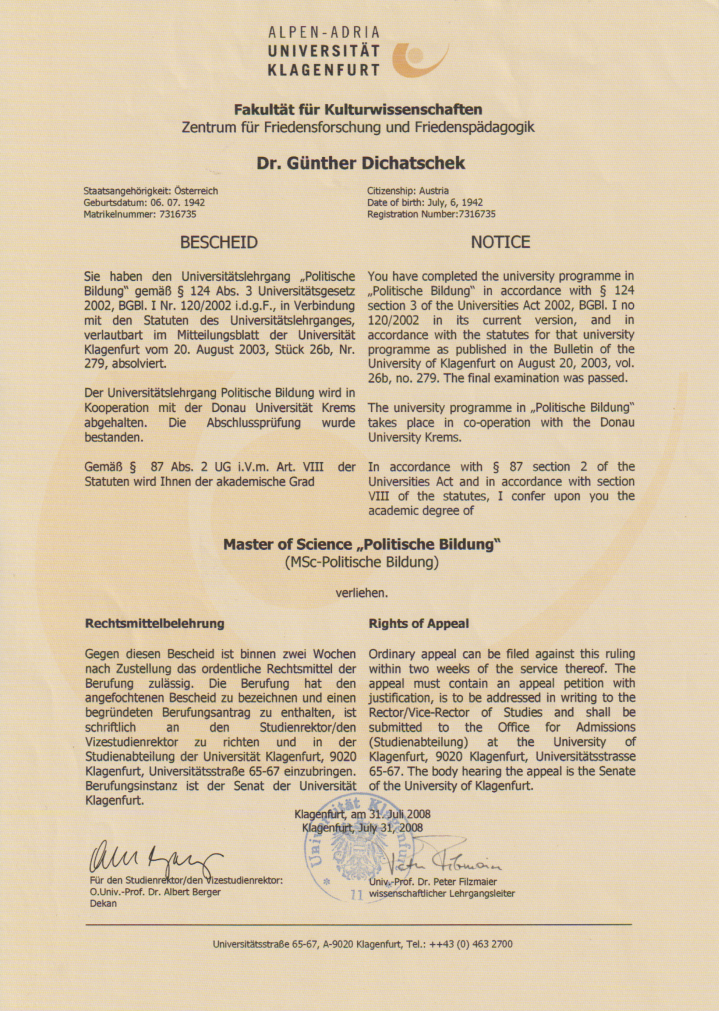

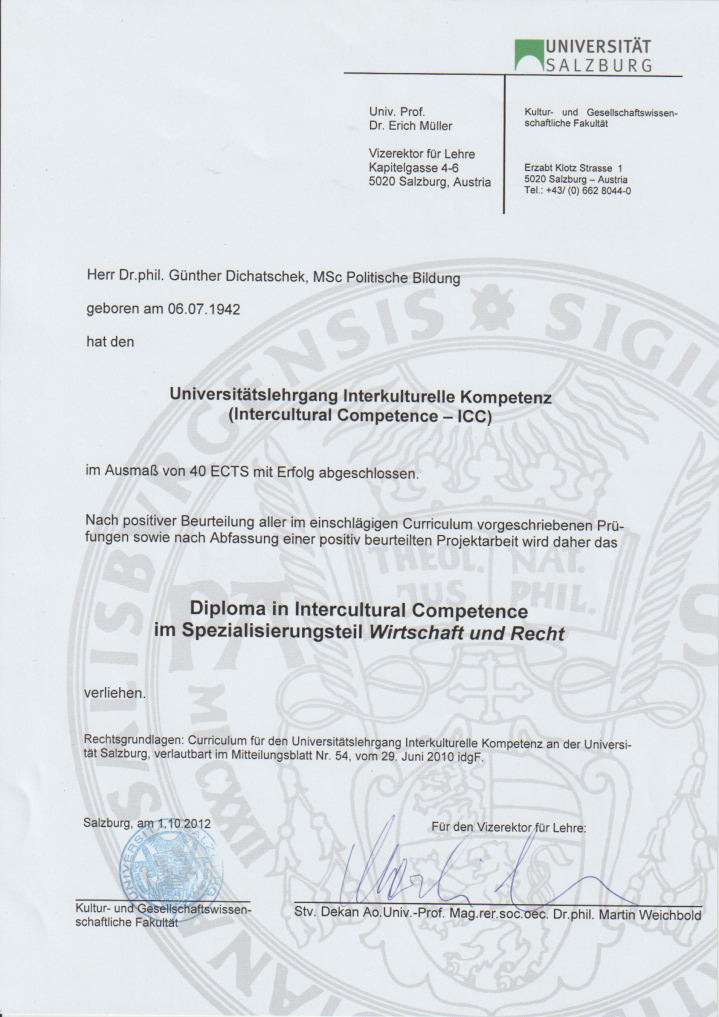

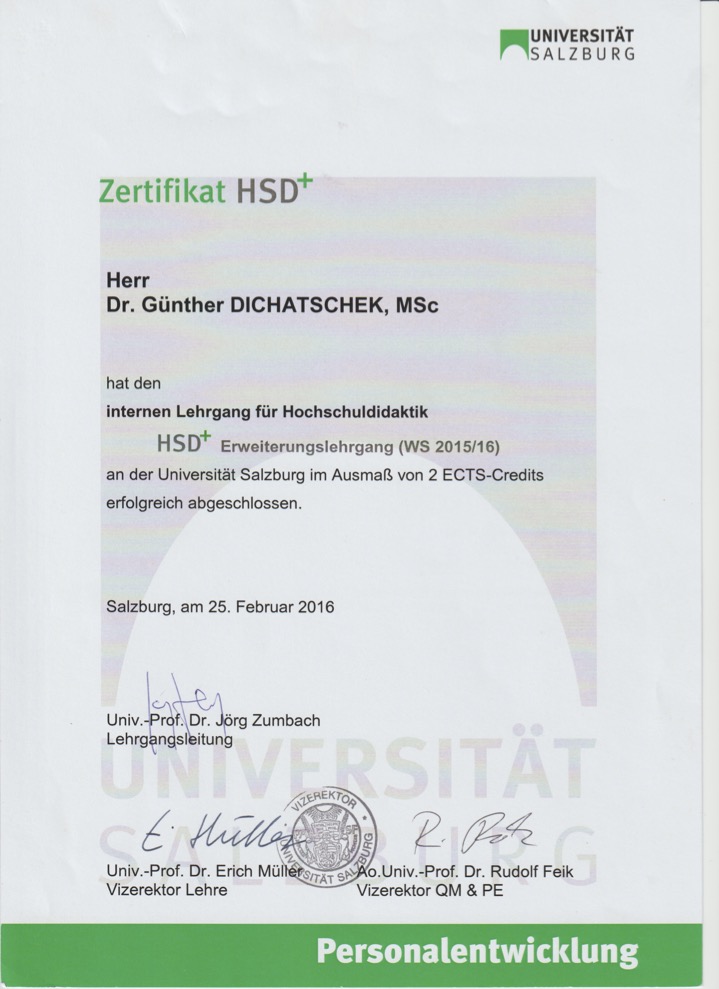

Absolvent Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Ursprung - Klessheim/ Reifeprüfung, Maturantenlehrgang der Lehrerbildungsanstalt Innsbruck/ Reifeprüfung - Studium Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), 1. Lehrgang Ökumene - Kardinal König Akademie/ Wien/ Zertifizierung (2006); 10. Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ MSc (2008), Weiterbildungsakademie Österreich/ Wien/ Diplome (2010), 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), 4. Interner Lehrgang Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg/ Zertifizierung (2016) - Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2018), Fernstudium Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2020), Onlinekurs Grundkurs - Aufbaukurs/ Theologie für Ehrenamtliche - Kolleg für Gemeindedienst/ Bodelschwingh - Studienstiftung Marburg/ Zertifizierung (2025)

Lehrbeauftragter Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Berufspädagogik - Vorberufliche Bildung VO - SE (1990-2011), Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung - SE Didaktik der Politischen Bildung (2026-2017)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019)

Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ "Freude an Bildung" - Politische Bildung (2012 - 2019)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|