|

Landwirtschaft 2

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 264,265c264

Hinzugefügt: 266a266

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

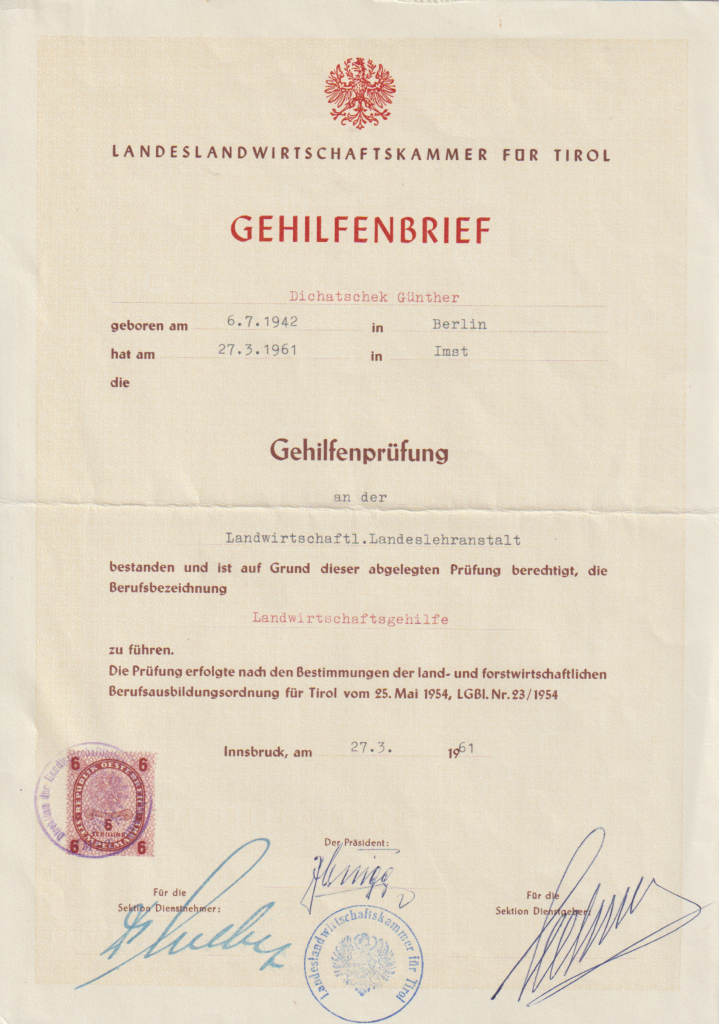

Grundlage der Studie mit ihren Überlegungen ist die Ausbildungsbiographie des Autors im landwirtschaftlichen Bildungswesen in Österreich in Fachschule (Gehilfenbrief) und Höherer Bundeslehranstalt (Reifeprüfung) mit den folgenden Interessen aus der akademischen Weiterbildung in Erziehungswissenschaft, Politischer Bildung und Zusatzqualifikation in Erwachsenenpädagogik (Hochschuldidaktik).

Die Studie gliedert sich in

- Teil I Bildungsmanagement als Basis von Lehr- und Lernprozessen,

- Teil II Basiswissen (Fachschule/ Gehilfenbrief) mit aktuellen Aspekten einer pluralen Ökonomie in Politischer Bildung und

- versteht sich als persönliche Reflexion im Themenbereich nach Jahrzehnten.

1 Gestaltungsfelder  |  |

Bildungsmanagement umfasst ein Gestaltungsfeld des Managements

- der einzelnen Bildungsbereiche,

- deren Dienstleistungen und

- der Bildungsprozesse (vgl. SEUFERT 2013, 1).

Damit sind die Erscheinungsformen von Bildung, Herausforderungen, ihre Bedeutung und die Handlungsfelder mit ihren Zusammenhängen angesprochen. Bildungsangebote unterliegen zunehmend einem Wettbewerbs- und Legitimationsdruck. Damit ist die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung gegeben.

Als relativ neues Themengebiet hat sich die Thematik erst in den neunziger Jahren rasch entwickelt, wobei einige Autoren eine eigenständige Disziplin sehen (vgl. GESSLER 2009, 14). Häufig wird allerdings der Themenbereich sektorenübergreifend definiert. Fallbeispiele weisen auf diese Besonderheit hin (vgl. sektorenspezifisch etwa die Bereiche Schule, Hochschule und Weiterbildung bzw. Erwachsenenbildung).

Bildungsmanagement steht für eine Verbindung von Erziehungswissenschaft und Managementwissenschaft (vgl. den IT -Autorenbeitrag  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehungswissenschaft; Managementwissenschaften/ TU Wien > http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehungswissenschaft; Managementwissenschaften/ TU Wien >  https://www.imw.tuwien.ac.at/DE/ [17.7.2019]). https://www.imw.tuwien.ac.at/DE/ [17.7.2019]).

Daraus ergibt sich das Gestaltungsfeld in der Makroebene mit dem Management der Bildungsorganisation, Mesoebene mit dem Management von Bildungsprogrammen und der Mikroebene mit der Didaktik.

Nicht zu übersehen sind die einzelnen Bildungsbereiche/ Bildungsstufen (Primärbereich/ Grundschule, Sekundärbereich/ Sekundarstufe I und II, tertiärer Bereich/ Fachhochschulen - Universitäten, quartärer Bereich/ Erwachsenenbildung -Weiterbildung)

Die gegenseitige Gewichtung von pädagogischen, organisatorischen und ökonomischen Zielen bildet das Spannungsfeld eines Bildungsmananagements.

2 Bildungsbegriff  |  |

Die Frage, wann jemand gebildet ist, führt zu den Ursprüngen des Bildungsbegriffes (vgl. SEUFERT 2013, 6-7).

- Ursprünglich führt der Begriff zu Meister Eckhart (Eckhart von Hochheim[1260-1328]) und beinhaltet mit der Deutung des Menschen als Abbild Gottes eine religiöse Bedeutung.

- Mit der Hinwendung zum Individuum kommt es zur Wende zur Pädagogik und der Zielsetzung einer menschlichen Vervollkommnung. Johann Gottlieb Fichte (1808) geht von der Harmonie zwischen Herz, Geist und Hand nach dem Vorbild von Johann Heinrich Pestalozzi aus.

- Eine subjektive Wende erfährt der Bildungsbegriff im 19. Jahrhundert mit Wilhelm von Humboldt mit dem Bildungsziel einer Erziehung zum kritischen und selbständigen Staats- und Weltbürger. In der Folge wird Bildung in seiner Begrifflichkeit erweitert.

- Allgemeinbildung wird zum Bildungskanon, wobei den alten Sprachen und Deutsch im Vergleich zu den Naturwissenschaften eine erhöhte Bedeutung zukommt. Es kommt zur Frage der Auseinandersetzung von klassischer und berufsbezogener Bildung.

- Mit Wolfgang Klafki ab den sechziger Jahren entsteht das Konzept der "kategorialen Bildung". Bildung soll materiale und formale Bildung einschließen (vgl. viel Wissen-wichtiges Wissen im Kontext geistiger und körperlicher Fähigkeiten sowie einer Beherrschung bestimmter Methoden). Objektivität der Welt (Wirklichkeit) und Subjektivität der Person (Individualität) sind zu verbinden. Die Didaktik hat die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung sowie exemplarische Bedeutung zu begründen (vgl. KLAFKI 1996, 275).

- Mit Dieter Mertens (1974, 36-43) erhält die berufliche Bildung eine ökonomische Perspektive mit der Bedeutung von Qualifikationen und betrieblichen Anforderungen sowie eine Perspektive des Bildungssystems mit der Zielsetzung der Persönlichkeitsbildung, in der Folge der Ausstattung von Kompetenzen.

Mit dem Konzept der Schlüsselqualifikationen kommt es zu einer Annäherung des Bildungs- und Beschäftigungssystems.

Mit der "realistischen Wende" in den Erziehungswissenschaften folgt eine Hinwendung zu einem anwendungsbezogenen Bildungsbegriff (vgl. EULER - HAHN 2007, 204, 209). Fachliche und fächerübergreifende Kompetenzen werden bedeutsam. Wesentlich ist die Selbst (lern) kompetenz.

Es zeigt sich, dass im Bildungsbereich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert eine konkurrierende Bedeutung von den Geistes- zu den Naturwissenschaften, in der Folge zu den Sozial- und zunehmend den Kulturwissenschaften stattfindet.

Bildungsmanagement an vier Beispielen liefert Beispiele an Bildungsbegrifflichkeit in Lehr- und Lerntheorien zur Vorbereitung auf spezifische Lebenssituationen.

- Wirtschaftserziehung bzw. Wirtschaftsdidaktik/ Politische Ökonomie liefern Lehr- und Lerntheorien zur Vorbereitung auf die Bewältigung sozioökonomischer Lebenssituationen.

- Ebenso liefert dies Politische Bildung/ Erziehung bzw. Didaktik in den sozioökonomischen und soziopolitischen Lebensbereichen (vgl. die IT - Autorenbeiträge

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Wirtschaftserziehung, Politische Ökonomie, Politische Bildung; EULER - HAHN 2007, 75; DICHATSCHEK 2017). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Wirtschaftserziehung, Politische Ökonomie, Politische Bildung; EULER - HAHN 2007, 75; DICHATSCHEK 2017).

- Interkulturelle Kompetenz/ Erziehung bzw. Didaktik als zunehmend wichtiger Bildungsbereich im Alltag liefert soziokulturelle Lehr- und Lernziele (vgl. IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz).

- Vorberufliche Bildung/ Erziehung bzw. Didaktik (schulisch Berufsorientierung) liefert im sozioökonomischen und soziopolitischen Lebensbereich Lehr- und Lerntheorien zur Bewältigung des Lebensalltages und künftiger Herausforderungen in der Arbeits- und Berufswelt (vgl. IT - Autorenbeitrag

http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich).

3 Kompetenzbegriff  |  |

Mit Blick auf die Schulbildung scheint der Kompetenzbegriff einen rasante Verbreitung zu finden, wobei der Bildungsbegriff verdrängt wird. In der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung zeigt es sich, dass die Schwerpunktbildung in der Anwendung erworbener Kompetenzen und weniger zertifizierbarer Qualifikationen liegt.

Wissen ist wichtig, bildet Grundlage für eine notwendige Umsetzung.

Der Schritt vom Wissen zum Tun erfordert pädagogische Bemühungen.

Benötigt werden neben der erforderlichen Routine Flexibilität Know how und Know why.

Für eine Wissensgesellschaft wird demnach Kompetenz und Kompetenzentwicklung gefordert.

Nach ERPENBECK (2007, 35) sind Kompetenzen Handlungsfähigkeiten, selbstorganisiert, in offenen Problemsituationen, unter ungenauen bzw. nicht vorhandenen selbst zu entwickelnden Zielvorgaben.

4 Managementverständnis  |  |

Unter Management versteht man ein System von Aufgaben, die Gestalten, Lenken und Weiterentwickeln zweckorientiert soziotechnischer Organisationen umfasst (vgl. ULRICH 1984).

Der Begriff "Organisation" bezieht sich auch auf andere Organisationen und Institutionen wie Verwaltungen und Vereine.

Die Managementlehre unterscheidet zwei Managementbegriffe (vgl. SEUFERT 2013, 11-12).

- "Institutionell" umfasst das Management alle Personen mit leitenden Aufgaben.

- "Funktionell" umfasst Management alle Aufgaben einer Leitung einer Organisation in allen Bereichen einschließlich der Prozesse und Funktionen (vgl. Schulentwicklung, Qualitätsentwicklung).

5 Aufgabenbereich  |  |

Managementaufgaben sind heute auf allen Ebenen notwendig geworden (vgl. RÜEGG - STÜRM 2004).

Grund ist die Auffassung, dass Mitarbeitende nicht mehr als "Anweisungsempfänger", vielmehr im Sinne von Personalentwicklungskonzepten als "Mitunternehmer" verstanden werden (vgl. WUNDERER 1999, 109-111).

Unternehmerisches Denken ist anspruchsvoller auf Grund gesellschaftlicher, technologischer, wirtschaftlicher und fachlicher Entwicklungen geworden.

Management versteht sich als proaktive Gestaltung und Steuerung in Bildungsorganisationen.

- Es geht um antizipative Haltungen und spezifische Vorüberlegungen, Zielsetzungen und eine Gestaltung von Rahmenbedingungen.

- Der ökonomische Mitteleinsatz ist eng verbunden mit den Ressourcen - materiell und persönlich/ fachlich - im Hinblick auf ein Erreichen der Zielsetzungen.

6 Kritik  |  |

Kritisch zu hinterfragen ist die zunehmende Ökonomisierung im Bildungsbereich.

Die Kritik bezieht sich auf eng gefasste Controlling - Instrumente mit Vorgaben von Outcoming - Zielen.

Ebenfalls bezieht sich die Kritik auf gewinnzentrierte Veranstaltungen bzw. Organisationen vs. Subventionierungen, wobei die kontroverse Diskussion um öffentliche vs. private Institutionen zumeist geführt wird.

Die öffentliche Meinung geht in der Regel davon aus, Bildung sei kein Verkaufsprodukt. Bildungsinstitutionen können Leistungen anbieten, Bildungsprozesse anregen, fördern und unterstützen. Lernende eigenen sich selbständig Bildung an und setzen eigene Anstrengungen ein (vgl. MÜLLER 2009, 76).

7 Besonderheiten von Bildungsleistungen  |  |

Bildungsleistungen haben einen immateriellen Wert. Potenzielle Lernende bedürfen damit vermehrter Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Unterstützung.

Sie müssen von Lernenden selbst in einem Bildungsprozess angeeignet werden. Damit gibt es eine Mitverantwortlichkeit für die Qualität und letztlich den Lernerfolg. Mitverantwortung tragen darüber hinaus die Rahmenbedingungen für einen Transfer des erworbenen Wissens und der Kompetenzen.

Bildungsleistungen sind nicht oder nur eingeschränkt zu standardisieren. Es versteht sich, dass die Diskussion um Bildungsstandards sehr kontrovers geführt wird.

Teilnehmende profitieren in der Regel aus einer Dynamik der Interaktion und einem Austausch zwischen den Beteiligten (vgl. BÖTTCHER - HOGREBE - NEUHAUS 2010, 42). Präsenzphasen, Seminare, Arbeitsgruppentreffen, Gruppen- bzw. Partnerarbeiten, mediale Diskussionsphasen, Präsentationen und allgemein interaktiv - didaktische Elemente nützen den Beteiligten.

8 Erscheinungsformen  |  |

Als Erscheinungsformen ergeben sich alle Bildungsinstitutionen, in denen Bildungsprozesse - Lern- und Lehrprozesse - geplant, durchgeführt und evaluiert werden.

- Bildungsprozesse in Schulen/ Grundschule - Sekundarstufe I und II - Schulentwicklung und Qualitätsvergleiche (etwa PISA, TIMSS)

- Bildungsprozesse in Hochschulen/ Fachhochschulen - Universitäten - Hochschulentwicklung mit gesteigerter Autonomie/ unternehmerischere Initiativen (vgl. PASTERNACK - WISSEL 2010)

- Bildungsprozesse in betrieblicher Bildung - spezifische Kompetenzen des Personals - Wandel der Wettbewerbsbedingungen und Qualifikationsanforderungen der Mitarbeitenden

- Bildungsprozesse in der Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung - Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Netzwerkarbeit, Bildungsmanagement am freien Bildungsmarkt

9 Gesellschaftliche Veränderungen - pädagogische Folgerungen  |  |

Krieg und Frieden - Politische Bildung/ Friedenserziehung

Kulturspezifika und Interkulturalität - Interkulturelle Kompetenz, Politische Bildung

Umwelt und ökologische Fragen/Krisen - Umweltkunde

Soziale Ungleichheit und Lebensbedingungen - Sozialkunde, Politische Bildung

Neue Informations- und Kommunikationsmedien - Informatik, Medienkunde

Arbeits- und Berufswelt, Freizeit - Vorberufliche Bildung

Ökonomie und Globalisierung - Wirtschaftskunde, Politische Bildung/ Politische Ökonomie

Werteveränderung und Handlungskompetenz - Ethik, Politische Bildung, Religion

Demographischer Wandel - Altersbildung

Geschlechterrollen - Politische Bildung, Vorberufliche Bildung

10 Konzept des lebensbegleitenden Lernens  |  |

Als Herausforderung für ein Bildungsmanagement gilt das "Konzept das lebenslangen Lernens/ lebensbegeitenden Lernens"/ LLL.

- Als Konzept ist es bereits im deutschsprachigen Raum in den siebziger Jahren diskutiert worden (vgl. KNUST - HANFT 2009, 44).

- LLL umfasst die persönliche und soziale Entwicklung in allen Formen und Lebenszusammenhängen, in allen Bildungsbereichen und in informellen Formen.

- Modelle der Bildungserneuerung sind nötig.

- Die Erstausbildung stellt einen Ausgangspunkt dar. Es folgen eine Fort- und ggf. Weiterbildung. Entsprechende Angebote sind in den einzelnen Bildungsinstitutionen anzubieten.

- Konsequent hat eine Fort- und Weiterbildung der Lehrenden vorhanden zu sein (vgl. die vermehrte Bedeutung von qualifizierten berufsbegleitenden Kursen und Lehrgängen, Universitätslehrgängen und Kurzstudien).

- Bildungsbiografien der Lernenden und Lehrenden werden vielfältiger.

- LLL bringt das Risiko sozialer Spannungen, individueller und finanzieller Beanspruchung.

- Das Bildungsmanagement ist gefordert, LLL kontrolliert und gezielt anzubieten.

- Die Anforderungen sind weitreichend, etwa die Erhaltung des aktuellen Bildungsstandes, die aktuelle Mitarbeiterschulung und die Höherqualifizierung der Leitungsorgane.

11 Beispiele einer Optimierung und Erneuerung  |  |

Beispiel Schule

Didaktische Leitlinie ergeben Qualitätskriterien

Veränderungen ergeben Akzeptanz bzw. Widerstände

- - - - - -

Beispiel Hochschule

Entwicklung und Implementierung eines Masterprogrammes

begleitende Maßnahmen

Bildungsprogramm als Innovation

- - - - - -

Beispiel Betriebliche Ausbildung

Identifikation und Initiierung einer Bildungsinnovation

Projektbeginn und Überführung in stabilen Zustand

Antizipation von Veränderungen

begleitende Maßnahmen zur Akzeptanz

- - - - - -

Beispiel Erwachsenenbildung

Bestimmung der Qualitätskriterien mit den Anspruchsgruppen

Einbindung in die Bildungsorganisation

Identifikation der Innovation

Analyse von möglichen Veränderungen

Akzeptanz und Umsetzung

Beispiel Schule/ Schulentwicklung

Beispiel Hochschule - Universität/ Hochschuldidaktik

Beispiel Erwachsenenbildung/ Lehren - Gruppenleitung - Training

12 Landwirtschaftliches Schulwesen/ Beispiel Tirol  |  |

Das Tiroler land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, LGBl. Nr. 32/2000 idF. LGBl. Nr. 109/2001 regelt die Berufsausbildung in der Land- und Forstwirtschaft.

Die ziel- und bedarfsorientierte Ausbildung in den verschiedenen landwirtschaftlichen Lehrberufen erfolgt an den Fachschulen (Land- und Hauswirtschaft), den Berufsschulen (Gartenbau, Forstwirtschaft), den Fachschulen für Erwachsene sowie über Vorbereitungslehrgänge und Fachkurse in Zusammenarbeit mit der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle bzw. dem ländlichen Fortbildungsinstitut.

Bildungsziel der Berufs- und Fachschule

Befähigungen zur Ausübung von Facharbeiter/ innentätigkeiten in einem Betrieb, in einem land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf sowie in einem ländlichen Haushalt.

Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur selbständigen Führung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, eines ländlichen Haushaltes sowie die Vorbereitung auf einen einschlägigen, außerlandwirtschaftlichen Beruf.

Bildungsschwerpunkte im landwirtschaftlichen Schulwesen

Eine fundierte fachliche Ausbildung in Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Forstwesen und Gartenbau

Grundausbildung und praktische Fertigkeiten im Handwerk sowie diversen Dienstleistungen, die zu einer Verkürzung der Lehrzeit (Anrechnungszeiten) in anderen Berufen führen

Professionalisierung in Veredelung, Verarbeitung und Vermarktung bäuerlicher Produkte auf qualitativ hohem Niveau

Betonung der Persönlichkeitsbildung zu selbstbewussten, flexiblen und offenen Menschen

Durchlässigkeit in Berufe innerhalb und außerhalb der Landwirtschaft. Aufgrund von Anrechnungen hat die bäuerliche Jugend die Chance, einen zweiten Beruf in einer verkürzten Lehrzeit zu erlernen und dieses Wissen und Können auf dem Hof, im ländlichen Haushalt oder im Nebenerwerb einzusetzen

Zugang zu höherer Bildung:

Besuch eines Aufbaulehrganges (Reifeprüfung) beispielhaft: an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sowie Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol (HBLFA Tirol) oder Berufsreifeprüfung

13 Reflexion  |  |

Für den Autor ist die thematische Ausgangsbasis

- die Jahrzehnte lange Erfahrung in der Lehre (vgl. DICHATSCHEK 2017, 2018, 2019) und

- die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Schul-, Hochschul- und Erwachsenenpädagogik in Verbindung mit Politischer und interkultureller Bildung.

Bildungsmanagement ist ein junges Gebiet in der Kombination von Erziehungswissenschaft und Managementwissenschaft.

Bildungsprozesse in Form einer Umsetzung von Lehr- und Lerntheorien bestimmen die Bildungsbereiche von

Lehrende müssen befähigt werden,

- planende und organisatorische sowie

- pädagogische Herausforderungen aufzugreifen und

- eine Gewichtung angemessen vorzunehmen.

Literaturhinweise/ Auswahl  |  |

Angeführt sind jene Titel, die für die Arbeit verwendet und/ oder direkt zitiert werden.

Altrichter H. - Wiesinger S.(2005): Implementation von Schulinnovationen-aktuelle Hoffnungen und Forschungswissen, in: Journal für Schulentwicklung 9(4), 28-36

Arnold R. (2005): Didaktik der Lehrerbildung. Das Konzept der reflexiven pädagogischen Professionalisierung, GEW -Zeitung Rheinland - Pfalz 2/2005, XVIII - XX

Arnold R. (Hrsg.) (1995): Betriebliche Weiterbildung zwischen Bildung und Qualifizierung, Frankfurt/ M.

Arnold R. - Müller H. (1992): Berufsrollen betrieblicher Weiterbildner, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/1992, 36-41

Arnold R. - Siebert H. (1995): Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von Wirklichkeit, Baltmannsweiler

Baumgartner I.- Häfele W.- Schwarz M.- Sohm K. (2000): OE - Prozesse. Die Prinzipien systematischer Organisationsentwickler, Bern -Stuttgart - Wien

Beher K.- Liebig R.- Rauschenbach Th. (2000): Strukturwandel des Ehrenamts. Gemeinwohlorientierung im Modernisierungsprozess, Weinheim - München

Behrmann D. (2006): Reflexives Bildungsmanagement. Pädagogische Perspektiven und managementtheoretische Implikationen einer strategischen und entwicklungsoritientierten Gestaltung von Transformationsprozessen in Schule und Weiterbildung. Frankfurt/ M.

Bernecker M. (2009): Bildungsmarketing, Bergisch Gladbach

Bleicher K.(2011): Das Konzept Integriertes Management. Visionen - Missionen - Programme, Frankfurt/ M.

Bohnsack R./ Nentwig - Gesemann I./ Nohl A. - M. (Hrsg.) (2013): Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis, Wiesbaden

Böttcher W. - Hogrebe N. - Neuhaus J.M.(2010): Bildungsmarketing. Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, Weinheim

Brahm T.- Jenert T. - Meier C. (2010): Hochschulentwicklung als Gestaltung von Lehr- und Lernkultur. Eine institutionsweite Herangehensweise an lehrbezogene Veränderungsprojekte an Hochschulen, St. Gallen

Dehnbostel P. (2007): Lernen im Prozess der Arbeit, Münster

Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) – Seiverth A. (Hrsg.) (2002): Re - Visionen Evangelischer Erwachsenenbildung. Am Menschen orientiert, Bielefeld

Dichatschek G. (2005a): Evangelisches Bildungswerk neu organisiert, in: SAAT Nr. 2, 20. Februar 2005, 6

Dichatschek G. (2005b): Theorie und Praxis evangelischer Erwachsenenbildung, in: AMT und GEMEINDE, 56. Jahrgang, Heft 7/8, Juli/August 2005, 126-130

Dichatschek G. (2006a): Lebensbegleitendes Lernen in der evangelischen Erwachsenenbildung, in: SAAT Nr. 5, 9. April 2006, 15

Dichatschek G. (2006b): Fort- und Weiterbildung für Ehrenamtliche, in: SAAT Nr. 14, 3. September 2006, 4

Dichatschek G. (2007): Ökumene als Dienst an der Gesellschaft. Abschluss des Lehrgangs Ökumene der Kardinal-König-Akademie?, in: SAAT Nr. 16, 7. Oktober 2007, 11

Dichatschek G. (2008a): Geschichte und Theorieansätze der politischen Bildung/ Erziehung in Österreich – unter besonderer Berücksichtigung vorberuflicher Bildung/ Erziehung, Kap. Erwachsenenbildung, Master Thesis - Universitätslehrgang MSc - Politische Bildung, Universität Klagenfurt, Fakultät für Kulturwissenschaften, 66-77

Dichatschek G. (2008b): Religionskonflikte – ein brennendes Thema unserer Zeit. Eine Tagung in Salzburg, in: SAAT Nr. 12/13, 17. August 2008, 2

Dichatschek G. (2012/2013): Ehrenamtlichkeit in der Erwachsenenbildung, in: Amt und Gemeinde, Heft 4, 688-692

Dichatschek G.(2015): Mitarbeiterführung in der Erwachsenenbildung, Saarbrücken

Dichatschek G.(2017): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G.(2018): Lernkulturen der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie, Praxis und handlungsspezifischen Herausforderungen im Kontext mit Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G.(2019): Lehre an der Hochschule. Ein Beitrag zu Dimensionen der Lehre, Lehrer(innen)bildung, Fort- bzw. Weiterbildung Lehrender und Hochschuldidaktik, Saarbrücken

Erpenbeck J. (Hrsg.) (2007): Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis, Stuttgart

Euler D. - Hahn A. (2007): Wirtschaftsdidaktik, Bern

Fend H. (1998): Qualität im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung, Weinheim

Gessler M.(2009): Strukturmodell der Handlungsfelder, in: Gessler M. (Hrsg.): Handlungsfelder des Bildungsmanagements. Ein Handbuch, Münster, 13-38

Göhlich M.-Sausele I. (2008): Lernbezogene Organisation. Das Mitarbeitergespräch als Link zwischen Personal- und Organisationsentwicklung, in: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 5/2008, 679-690

Gütl B. - Orthey F.M. - Laske St. (Hrsg.) (2006): Bildungsmanagement. Differenzen bilden zwischen System und Umwelt, München und Mering

Höher F. - Höher P. (1999): Handbuch Führungspraxis Kirche: Entwickeln – Leiten - Moderieren in zukunftsorientierten Gemeinden, Gütersloh

Jenert T.- Zellweger F. - Dommen J. -Gebhardt A. (2009): Lernkulturen an Hochschulen. Theoretische Überlegungen zur Betrachtung studentischen Lernens unter individueller, pädagogischer und organisatorischer Perspektive, St. Gallen, Institut für Wirtschaftspädagogik

Klafki W. (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch - konstruktive Didaktik, Weinheim

Knoll J. (2003): Etwas bewegen wollen – Lernunterstützung für ehrenamtliche Vereinsarbeit, Berlin

Knust M. - Hanft A.(2009): Rahmenbedingungen des Bildungsmanagements, in: Gessler M.(Hrsg.): Handlungsfelder des Bildungsmanagements. Ein Handbuch, Münster, 39-66

Kromrey H. - (2004): Qualität und Evaluation im System Hochschule, in: Stockmann R.(Hrsg.): Evaluationsforschung. Grundlagen und ausgewählte Forschungsfelder, Opladen, 233-258

Lievegoed B.C.J. (1974): Organisation im Wandel. Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft, Bern -Stuttgart

Lotmar P. - Tondeur E. (1999): Führen in sozialen Organisationen, Bern - Stuttgart - Wien

Mertens D.(1974): Schlüsselqualifikationen. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 7(1), 36-43

Müller U.(2009): Bildungsmanagement-ein orientierender Einstieg, in: Gessler M. (Hrsg.): Handlungsfelder des Bildungsmanagement. Ein Handbuch, Münster, 67-90

Müller U. - Schweizer G. - Wippermann S. (Hrsg.) (2008): Visionen entwickeln. Bildungsprozesse wirksam steuern. Führung professionell gestalten – Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung Baden -Württemberg, Bielefeld

Nikckolaus R. - Pätzold G.- Reinisch H - Tramm T. (Hrsg.) ( 2010): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Bad Heimbrunn

Pasternack P. - Wissel C. (2010): Programmatische Konzepte der Hochschulentwicklung in Deutschland seit 1945. Demokratische und Soziale Hochschule (Arbeitspapier 204/ Hans Böckler - Stiftung), Düsseldorf

Reifenhäuser C.-Hoffmann S.G.-Kegel T. (2009): Freiwilligen-Management?, Augsburg

Rotering - Steinberg S. (2007): Evaluationsstudien zum Mentoring, in: Gruppendynamik und Organisationsberatung, Vol. 38, Heft 1, 25-42

Rüegg - Stürm J. (2004): Das neue St. Galler Management - Modell, in: Dubs R./ Euler D./ Rüegg - Stürm J./ Wysss C.E.(Hrsg.): Einführung in die Managementlehre, Bd. 1, Bern, 65-141

Schröder B. (2012): Religionspädagogik, Tübingen

Struck O. (1998): Individuenzentrierte Personalentwicklung, Frankfurt/ M.

Seufert S.(2013): Bildungsmanagement. Einführung für Studium und Praxis, Stuttgart

Strichau D. (2002): Leiten, steuern, profilbildend wirken, in: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) - Seiverth A. (Hrsg.): Re - Visionen evangelischer Erwachsenenbildung. Am Menschen orientiert, Bielefeld, 331-343

Terhart E. - Bennewitz H.- Rothland M. (Hrsg.) (2011): Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf, Berlin

Ulrich H. (1984): Management, Bern

Wittpoth J. (2006): Einführung in die Erwachsenenbildung, Opladen & Farmington Hills

Wunderer R. (1999): Mitarbeiter als Mitunternehmer, Neuwied

Teil II Basiswissen - Fachkunde/ Auswahl  |  |

Fächerverteilung Gehilfenbrief - Melkerschule - Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst - Tirol  |  |

Landeslandwirtschaftskammer für Tirol - Melkerschule "Lacknerhof" St. Johann/ T. 1959

- Theoretischer Unterricht - Fütterungslehre und Futterbau, Milchbildung und Melken, Viehaufzucht, und -pflege, Milchwirtschaft, Tiergesundheitslehre, Viehwirtschaft und Tierzucht, Schweinehaltung

- Praktischer Unterricht - Melken (Maschinenmelken), Füttern, Aufzucht, Vieh- und Klauenpflege

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst/ LLA Imst - Tirol 1960/ 1961

Religion

Deutsche Sprache

Rechnen

Heimatkunde

Chemie

Physik und Maschinenkunde

Pflanzenkunde

Ackerbau

Tierzucht

Milchwirtschaft

Obstbau

Bienenzucht

Volkswirtschaft

Praktischer Unterricht

IT - Hinweis: Aktuelle Fächerverteilung LLA Imst

https://www.lla-imst.at/ausbildungsschwerpunkte/landwirtschaft-/-handwerk https://www.lla-imst.at/ausbildungsschwerpunkte/landwirtschaft-/-handwerk

Im Folgenden wird auf ein Grundwissen im Kontext einer Politischen Bildung als persönliches Interesse der Autors auf der Basis einer Fachliteratur für eine Gehilfenprüfung (1961) an einer Fachschule eingegangen.

Ein aktueller Vergleich wird nicht beabsichtigt, vorrangig ist die stark verkürzte Darstellung einer Entwicklung landwirtschaftlicher Fachkunde in den letzten sechs Jahrzehnten für die Politische Bildung (vgl. SCHLIPF 2010).

1 Pflanzenbau  |  |

Thematisch betroffen sind die Kulturpflanzen in ihrer Vermehrung. Samen und knospenartige Gebilde werden in der Landwirtschaft kultiviert (im Folgenden vgl. SCHLIPF 2010, 88 - 280).

Kulturgewächse aus Samen und Teilen der Pflanzen werden vermehrt und gezüchtet.

- Vorbereitung zur Aussaat

- Menge und Zeit der Aussaat

- Arbeiten nach der Bestellung - Düngung, Unkraut- und Bekämpfung schädlicher Tiere

- Schäden - Auswintern und Ernte

- Lagerung

Vergleichender Literaturhinweis UTB

Kaul H.P. - Kautz T. - Leon J. (2022): UTB 2629 Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Wien - Köln - Weimar

1.1 Ackerbau  |  |

Kulturgewächse aus Samen und Teilen der Pflanzen werden vermehrt und gezüchtet.

- Vorbereitung zur Aussaat

- Menge und Zeit der Aussaat

- Arbeiten nach der Bestellung - Düngung, Unkraut- und Bekämpfung schädlicher Tiere

- Schäden - Auswintern und Ernte

- Lagerung

Vergleichender Literaturhinweis UTB

Kaul H.P. - Kautz T. - Leon J. (2022): UTB 2629 Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Wien - Köln - Weimar

1.1.1 Vorbemerkung  |  |

Die Landwirtschaft hat die Aufgabe, die Stoffe des Bodens zu benutzen, Pflanzen und Tiere zu erzeugen, die den menschlichen Bedürfnissen dienen.

Demnach fällt die Tätigkeit des Landwirts in zwei Teile, den Ackerbau - Pflanzenbau, der Tierzucht - Tierhaltung und Tierproduktion.

1.1.2 Wirkung des Klimas  |  |

- Sonne Licht und Wärme

- geographische Lage

- Nähe zum Meer

- Richtung und Hanglage

- Gebirge und Waldungen

- Windsysteme und

- Pflanzengeographie

1.1.3 Boden  |  |

- Oberste Erdschicht für Pflanzen Standort und Lebensgrundlage (Nährstoffe, Wasser).

- Mineralien zur Bodenbildung

- Ursachen der Verwitterung

- Eigenschaften des Kulturbodens

- Sandboden, Tonboden, Lehmboden, Kalkboden, Mergelboden, Humus - Humusboden

- Urbarmachung - Meloration

- Bodenbearbeitung - Bearbeitungsgeräte/ Pflüge, Egge, Walze - Traktor

1.1.4 Düngung  |  |

- Düngung - Pflanzennährstoffe

- Mistarten - Miststätten, Stallmist, Jauche - Gülle

- Handelsdünger

- Düngungszeiten

Schubert S. (2018): UTB 2802 Pflanzenernährung, Wien - Köln - Weimar

Stahr K.- Kandeler E.- Herrmann Th. - Streck H. (2020): UTB 2967 Bodenkunde und Standortlehre, Wien - Köln - Weimar

1.2 Spezieller Pflanzenbau  |  |

1.2.1 Getreidearten - Halmfrüchte  |  |

Stickstoffzehrer

Weizenarten/ Spelzweizen, Dinkel/ Boden, Fruchtfolge, Bestellung, Düngung, Saatzeit, Ernte und Ertrag

Roggen/ Varietäten, Boden - Klima, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saat, Pflege, Ernte und Ertrag

Gerste/ Varietäten, Anbau, Boden - Klima, Fruchtfolge, Düngung, Saat, Pflege, Ernte und Ertrag

Hafer/ Varietäten, Anbau, Boden - Klima, Fruchtfolge, Düngung, Saat, Pflege, Ernte und Ertrag

Mais - Kukurutz - Türkischer Weizen/ Sortenwahl, Anbau, Boden - Klima, Fruchtfolge, Düngung, Saat, Pflege, Ernte und Ertrag

Hirse/ Rispenhirse - Kolbenhirse, Anbau, Boden - Klima, Fruchtfolge, Düngung, Saat, Pflege, Ernte und Ertrag

Buchweizen - Heidekorn/ Anbau, Boden - Klima, Fruchtfolge, Düngung, Saat, Pflege, Ernte und Ertrag

Mischfrüchte - Mengesaaten/ Roggen - Dinkel, Weizen - Roggen, Linsen - Roggen, Roggen - Winterwicken, Roggen/ Hafer - Erbsen, Linsen - Gerste, Gerste - Hafer

1.2.2 Hülsenfrüchte  |  |

Großer Blattansatz und Pfahlwurzel - Stickstoffsammler

Erbse/ Variatäten - Boden - Klima, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saat, Pflege, Ernte und Ertrag

Wicke/ häufig Viehfutter zwischen einzelnen Kleeschnitten

Linse/ Variatäten - Boden - Klima, geringe Erträge

Zwergbohne/ Boden - Bohnenkäfer - nahrhafte Speise

Acker- oder Pferdebohne/ Mastfutter - Klima - Boden, Feldbereitung - Saatzeit, Fruchtfolge - Düngung

Lupine - Wolfsbohnen/ Futtermittel - Gründüngung - Klima, Fruchtfolge - Vorfrucht/ Stickstoffsammler für Winterroggen, Düngung - Saatzeit, Pflege und Ernte

Sojabohne/ Boden - Klima

1.2.3 Kleeartige Futterpflanzen  |  |

ausgezeichnete Vorfrucht, hoher Futtertrag, rationelle Fruchtfolge - Stickstoff aus der Luft

Roter und Wiesenklee/ wichtige Futterpflanze, Klima - Boden, Fruchtfolge - Feldbearbeitung, Düngung - Ernte

sonstige Kleearten/ weißer oder kriechender Klee - Bastardklee- Schwedischer Klee - Inkarnatklee - Wunderklee - Hopfenklee

Luzerne/ Klima - Boden, keine Fruchtfolge - Bodenbearbeitung, Pflege - Düngung - Ertrag

Andere Futterpflanzen/ Wickfutter - Wickhafer - Futterroggen - Mais

1.2.4 Knollen- und Wurzelgewächse  |  |

Kartoffel/ Reifegrad Früh - Mittelfrüh und Spätkartoffel - Sortenvielfalt - Boden - Klima, Fruchtfolge, Pflanzung - Düngung, Pflege - Ernte und Lagerung

Topinambur/ Auslegen von Knollen - Klima - Boden

Runkelrübe/ wichtige Futterpflanze - Klima -Boden - Fruchtfolge wie Zuckerrübe - Düngung - Bearbeitung - Pflege, Ernte und Ertrag

Zuckerrübe/ Klima - Boden, Fruchtfolge - Düngung, Bodenbearbeitung, Ernte - Ertrag, Mieten

Wasserrübe - weiße Rübe/ Farbe - Gestalt - Größe - Geschmack, Boden - Bestellung, Ernte - Ertrag

Kohlrübe - Bodenkohlrabi/ Boden - Klima, Saat - Bearbeitung, Ernte - Lagerung

Kopfkohl - Weißkraut/ Pflanzung der Setzlinge - Fruchtfolge - Düngung - Pflege - Ernte - Lagerung

1.2.5 Handelspflanzen  |  |

Anbau zu technischen Zwecken und Verarbeitung (vgl. Hopfen, Tabak). Au der Sicht der Landwirtschaft sind betriebswirtschaftliche Aspekte vorrangig.

Betroffen sind

- Ölgewächse - Raps und Mohn

- Gespinnpflanzen - Lein und Hanf

- Gewürzpflanzen - Senf und Kümmel

- Sonstige Handelspflanzen - Hopfen und Tabak

1.2.6 Dauergrünland - Wiesen  |  |

Dauerhafte Gräser/ Wiesennarbe für Futterpflanzen - Talwiesen, Höhnwiesen, Bergwiesen - natürliche und künstliche Wiesen - Mahd

Pflege/ Eggen der Flächen - Wegräumen von Steinen und Sträuchern - Förderung des Pflanzenwuchses, Düngung - Nachsaat - Wasserhaushalt

Anlage neuer Wiesen/ Samenmischung Wiesen - Weiden (Raigras - Knaulgras, Schwingel, Rispengras)

2 Obstbau  |  |

Zu den allgemeinen Wissensbereichen gehört der Obstbau (vgl. SCHLIPF 2010, 298 - 327).

2.1 Ansprüche der Obstarten  |  |

Jede Obstart stellt ihre eigenen Ansprüche an Boden und Klima/ Lage - Kernobst - Steinobst - Beerenobst.

2.2 Verwertung  |  |

Tafelobst - Wirtschaftsobst - Dörrobst - Mostobst

2.3 Düngung und Krankheiten der Bäume  |  |

Regelmäßigkeit der Düngung wichtigste Aufgabe - Brand/ Frost - Krebs - Gummifluss - Absterben der Gipfeltriebe

3.4 Feinde der Obstbäume  |  |

Frostspanner - Apfelblütenstecher - Ringelspinner - Blattlaus

2.5 Ernte - Verkauf  |  |

Reifegrad - Pflücken und Abschlagen

Tafelobst - Wirtschaftsobst/ Obsthandel - Genossenschaft

Obstweinbereitung

Obstdörren

Geleebereitung

Obstbranntwein - Brennerei

3 Tierzucht  |  |

Zu den wesentlichen Bereichen der Landwirtschaft gehört die Tierzucht und Tierproduktion (vgl. SCHLIPF 2010, 328 - 506).

Die Lehre umfasst in einen

- allgemeinen Teil und

- speziellen mit Rassen der Haustiere, Züchtung und Fütterung der Haustiere.

William A.- Simianer H. (2017): UTB 3526 Tierzucht, Wien - Köln - Weimar

3.1 Allgemeiner Teil  |  |

3.1.1 Rasse  |  |

Die Rasse ergeben eine eine Gruppe von Tieren innerhalb derselben Art. Die Eigenschaften werden auf die Nachkommen vererbt. Rassen, bei denen die Verhältnisse der Gegend vorwiegen, werden als "Naturrassen" wie Steppenrinder genannt. Gezielte Züchtung auf Leistungsfähigkeit nennt man "Züchtungsrassen".

Schläge sind Unterabteilungen von Rassen, unterscheiden sich durch Größe und Farbe. Originaltiere sind Zuchttiere in einem "Herdbuch" eingetragen.

3.1.2 Fütterung und Pflege  |  |

- Futteraufwand - Erhaltungs- und Produktionsfutter

- Fütterungsnormen - Zweckgebundenheit/ Mastrinder - Ochsen - Milchkühe

3.2 Rinderzucht  |  |

3.2.1 Rinderrassen  |  |

- Osteuropäische Rassen

- Westeuropäische Rassen

- Alpenlandrassen

- Englische Rassen

3.2.2 Trächtigkeit - Geburt  |  |

- Fütterung - Stallhygiene

- Kälberaufzucht - Pflege

3.2.3 Rinderfütterung  |  |

- Winterfütterung - Stallhaltung

- Sommerfütterung - Stall, Weide - Almhaltung

3.2.4 Milcherzeugung  |  |

- Menge und Beschaffenheit des Futters

- Abstammung

- Alter

- Melken - Verfahren - Melkgeschirr

- Verwertung der Milch - Frischmilch - Butterbereitung - Käsebereitung - Magermilch - Sauermilch - Joghurt

3.2.5 Allgemeine Krankheiten  |  |

- Aufblähen

- TBC

- Milzbrand

- Tollwut

- Würmer

- Maul- und Klauenseuche

- Rinderpest

- Räude

3.3 Schafzucht  |  |

Schafzucht und Ziegenzucht, oft organisatorisch zusammengelegt in einem Verband, finden vermehrt Beachtung, weil minderwertiges Futter und räumlich schwieriges Gelände genutzt werden kann. Zudem finden Produkte wie Milch, Käse und Fleisch guten Absatz (vgl. SCHLIPF 2010, 413 - 440;  https://www.vielfalt-farm.com/ziegenzucht). https://www.vielfalt-farm.com/ziegenzucht).

3.3.1 Schafrassen  |  |

Die europäischen Schafrassen bilden die folgenden Gruppen

- kurzschwänziges Schaf - gehörnte Höhen- oder Heideschafe

- Zackelschaf - ungarische, siebenbürgische und südrussische Zackelschafe

- Hängeohrschaf - Oberitalien, Kärnten - Steiermark, Bergamasker Schafe

- Landschaf - Mittel- und Westeuropa, Merinoschaf aus Spanien

- englische Schafrassen

3.3.2 Schafzucht  |  |

Gegenwärtiges Zuchtziel ist ein reichwolliges mit großem Körperbau und mastfähiges Schaf.

- Die Lammung/ Winterlammung im Februar - März benötigt mehr Aufwand und Futter. Die Lammung/ Sommerlammung im Mai - Juni ist günstiger, Schur und ggf. Almzeiten sind zu beachten.

- Die Aufzucht der Lämmer richtet sich nach der Milchleistung des Mutterschafs, der Grünfütterung im Stall und des Weidelandes.

3.3.3 Fütterung und Pflege  |  |

- Eine reiche Fütterung der Milchschafe und

- der Mastung der Hammel - ohne Zuchtziel - benötigen

- eine Pflege / Schafhaltung durch fachkundige Schäfer/ Hirten und eigene Stallung mit Stallpersonal.

3.3.4 Schafschur - Wolle  |  |

- Das Waschen der Wolle wird vor dem Abscheren oder danach vorgenommen.

- Die Schafschur darf und kann erst bei Vorhandensein der Wolle, wenn sie auf allen Teilen des Tieres trocken ist.

3.3.5 Milchnutzung  |  |

Schafmilch ist fettreicher und käsereicher als die Kuhmilch (5,3 Prozent Fett, 4,6 Prozent Käsestoff) . Das Melken der Schafe ist vor der Weide und abends üblich (ein Liter täglich).

3.3.6 Allgemeine Krankheiten  |  |

- Egelkrankheit

- Drehkrankheit/ Bandwurm

- Räude - Krätze

- Blähsucht

- Schafpest

- Maul- und Klauenseuche

3.4 Pferdezucht  |  |

Pferdezucht hat hauptsächlich Bedeutung als Reitpferde und Kutschenpferde in der Landwirtschaft (vgl. SCHLIPF 2010, 440 - 471).

3.4.1 Rassen der Pferde  |  |

- orientalische - arabische, asiatische - mongolische - tatarische

- morgenländische - Pinzgauer, Noriker, Haflinger - englische Pferde - deutsche/ z.B. Holsteiner, Trakener - französische Pferde - Reitpferde und Kutschpferde

3.4.2 Gesundheit  |  |

- Lauf - Kraft - Ausdauer

- gelehrig - folgsam - sanft

- Rotzkrankheit - Kolik - Koller - Krätze - Epilepsie - Augenentzündung - Star

3.4.3 Abfohlen  |  |

- Tragzeit 11 Monate, Geburt im Liegen

- Stutenfütterung nach Geburt - Säugezeiten/ Entwöhnung 3 - 4 Monate

3.5 Schweinezucht  |  |

Bedeutung hat die Schweinzucht in der Landwirtschaft und Hauswirtschaft sowie durch die Verwertung von etwa Küchenabfällen, der Molkerei, Brauereien, Mühlen und Bäckereien (vgl. SCHLIPF 2010, 471 - 489).

3.5.1 Schweinerassen  |  |

- Abstammung vom europäischen Wildschwein - Hausschwein

- indisch - chinesisches Schwein

- englische Rassen - Berkshire - Suffolk - Yorkshire

3.5.2 Ferkelaufzucht - Pflege  |  |

- Die Trächtigkeit dauert 16 - 18 Wochen, die Ferkel kommen in Zwischenräumen von 5 - 10 Minuten.

- Die Säugezeit dauert sechs Wochen.

- Zur Verhinderung der Schweineseuche und Schweinepest hat die Stallhygiene eine große Bedeutung. Festgesetzte Futterzeiten und fressgerechte Futterportionen regeln Aufzucht und Pflege.

Die Lehre von Landwirtschaftsbetrieben (Betriebslehre, Betriebswirtschaftslehre) verfolgt die Anwendung wirtschaftlicher Grundsätze, einer Ökonomie für die Landwirtschaft/ Agrarökonomie (vgl. SCHLIPF 2010, 525 -562).

Dabbert St.- Braun J. (2006): UTB 2792 Landwirtschaftliche Betriebslehre, Wien - Köln - Weimar

4.1 Produktionsfaktoren  |  |

Man unterscheidet im

- Anlagekapital - Grundstücke, Gebäude, Brunnen und Leitungen

- Inventarkapital - Tiere, Geräte, Anpflanzungen und Forstbäume

- Betriebskapital - Vorräte, Bargeld, Versicherungen und Beiträge

- Erwerbsarbeit

- Hausarbeit

- Lohnarbeit

- Sozialarbeit

4.2 Wirtschaftsorganisation  |  |

Die Verbindung von Arbeit und Kapital im Landwirtschaftsunternehmen ergibt sich im Wirtschaftssystem bzw. der Wirtschaftsorganisation.

Der Bezug ist zu allen Wirtschaftszweigen wie

- Ackerbau,

- Pflanzenbau,

- Tierhaltung,

- Obstbau,

- Milchwirtschaft und

- Nebenerwerben mit Verkaufsangeboten.

4.5 Betriebsleitung  |  |

Die Leitung kann der

- Eigentümer,

- Pächter oder

- Verwalter einnehmen.

Erforderlich und hilfreich ist eine

- Buchführung

- Vermögensaufstellung

- Kassenbuch und

- Naturalienbuch

5 Plurale Ökonomie - Aspekte Politischer Bildung  |  |

Die "ökonomische Verhaltenstheorie" als abstrakte Theorie über menschliches Entscheidungsverhalten ist für eine Politische Bildung deswegen von Interesse, weil Menschen nicht nur über Kapazitäten verfügen, auch Entscheidungen in eigenem Interesse treffen und sich in praktischen Belangen entsprechend verhalten (vgl. BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG "Wirtschaft - plural" 2024, 13).

5.1 Merkmale ökonomischer Verhaltenstheorie  |  |

- Nutzenorientierung - individueller Nutzen mit Erfahrungen

- Präferenzen - Wünsche und Bedürfnisse

- Knappheit - unzureichende Mittel für Wünsche

- Grenznutzen - abnehmender Nutzen mit fortlaufendem Konsum

- Informationen - notwendige Informationen für Nutzenmaximierung

- Lösung von Optimierungsproblemen - Ressourcen für nutzenmaximierende Entscheidungen

- Alternativkosten/ Opportunität - Berücksichtigung der Kosten

- Anreizorientierung - Reaktion auf Anreize mit Versuch einer Verhaltensteuerung

Quelle:

modifiziertes Modell MANKIW 2012

5.2 Ethik des Konsums  |  |

Man denke an die großen Einkaufstraßen und Zentren in den Großstädten und den zunehmenden Online - Handel. Der globale Handel mit seinen Standards der Umwelt und Arbeit weist auf die Unterschiede zwischen den westlichen Industrienationen und dem außereuropäischen Raum.

"Greenwashing" bezeichnet den Versuch, durch Marketing und PR - Maßnahmen ein umweltfreundliches Image zu bekommen, ohne entsprechende Maßnahmen für eine Wertschöpfung einzuführen.

Literaturhinweis

KOSLOWSKI - BIRGER 2006, 75 - 90

5.3 Klimawandel  |  |

Maßnahmen den anthropogenen Klimawandel einzudämmen, gehören zu den großen Herausforderungen in der Gegenwart und Zukunft. Wichtig ist der Beitrag aus der Betriebswirtschaft und der Maßnahmen, ökologische Anreize zu schaffen (vgl. WIRTSCHAFT PLURAL 2024, 117).

- Externe Effekte - Aufnahmekapazität der Atmosphäre

- Abwälzung der Schäden auf das Gesamtsystem

- Beseitigung ökologischer Schäden

- Grenzen umweltökonomischer Konzepte

- Klimaschutz als Ermächtigung politischer Mehrheiten

Wachendorf M.- Bürkert A.- Grass R. (Hrsg.) (2022): UTB 4863 Ökologische Landwirtschaft, Stuttgart

Fachbereiche/ Literaturhinweise - Auswahl  |  |

Becker G. S. (1982): Ökonomische Erklärung menschlichen Handelns, Tübingen

Bofinger P. (2020): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Eine Einführung in die Wissenschaft von Märkten, Pearson Studium - Economic VWL, London

Bundeszentrale für politische Bildung (2024): Wirtschaft - plural. Perspektiven Pluraler Ökonomik in der politischen Bildung, Bonn

Dabbert St.- Braun J. (2006): UTB 2792 Landwirtschaftliche Betriebslehre, Wien - Köln - Weimar

Doluschitz R. - Morath Cl. - Pape J. (2011): UTB 3587 Agrarmanagement, Wien - Köln - Weimar

Düwell M.- Hubenthal Chr. Micha W. (Hrsg.) (2011): Handbuch Ethik, Stuttgart

Frambach H.(2013): Basiswissen Mikroökonomik, Konstanz

Kaul H.P. - Kautz T. - Leon J. (2022): UTB 2629 Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Wien - Köln - Weimar

Koslowski P. - Birger P. (Hrsg.) (2006): Ethik des Komsums, Paderborn

Lochner H.- Breker J.- Eff K. (2023): Agrarwirtschaft Grundstufe Landwirt, Stuttgart

Lochner H. - Breker J.- Uhlich A. - Christian Beckmann Chr. - Tino Gmach T.- Düfelsiek A.- Lange C.- A., Launer S. - Pohl B. - Johann Portner J.- Scholz J.- T. - Wolfgang Scholz W. - Würdinger J. (2024): Fachstufe Landwirt, Stuttgart

Mankiw G. (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart

Manstetten R. (2004): Das Menschenbild der Ökonomie, Freiburg - München

Schlipf J.A. (1898/ 1958/ 2010): Handbuch der Landwirtschaft, Waltrop und Leipzig

Schubert S. (2018): UTB 2802 Pflanzenernährung, Wien - Köln - Weimar

Stahr K.- Kandeler E.- Herrmann Th. - Streck H. (2020): UTB 2967 Bodenkunde und Standortlehre, Wien - Köln - Weimar

Wachendorf M.- Bürkert A.- Grass R. (Hrsg.) (2022): UTB 4863 Ökologische Landwirtschaft, Stuttgart

William A.- Simianer H. (2017): UTB 3526 Tierzucht, Wien - Köln - Weimar

Zum Autor  |  |

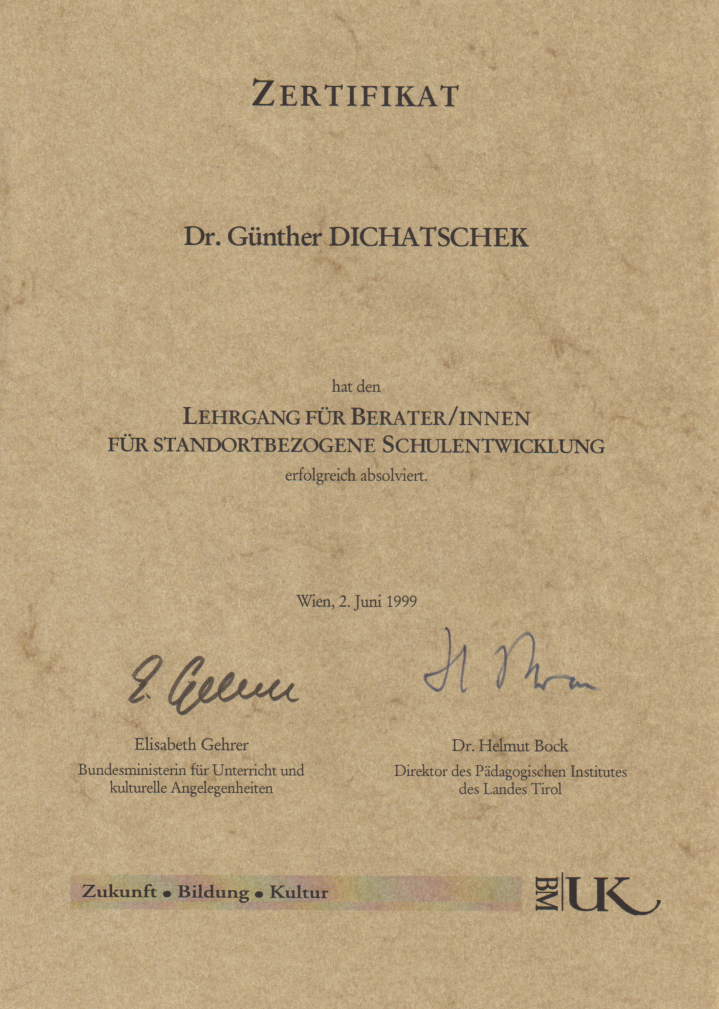

APS - Lehramt (VS - HS - PL 1970, 1975, 1976), zertifizierter Schülerberater (1975) und Schulentwicklungsberater (1999), Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1993-2002)

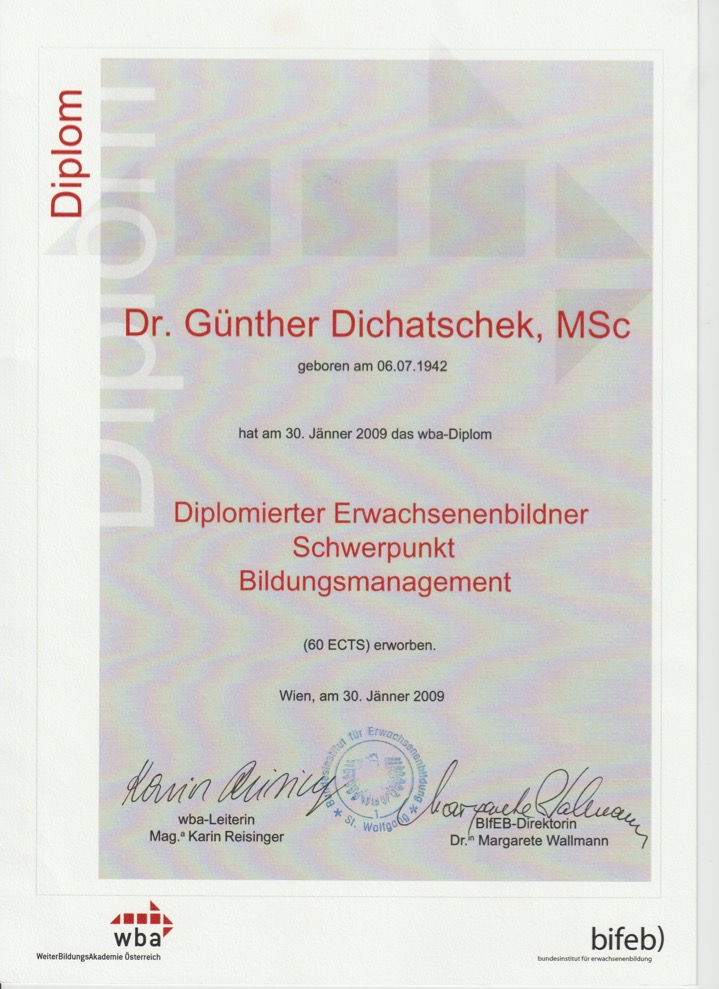

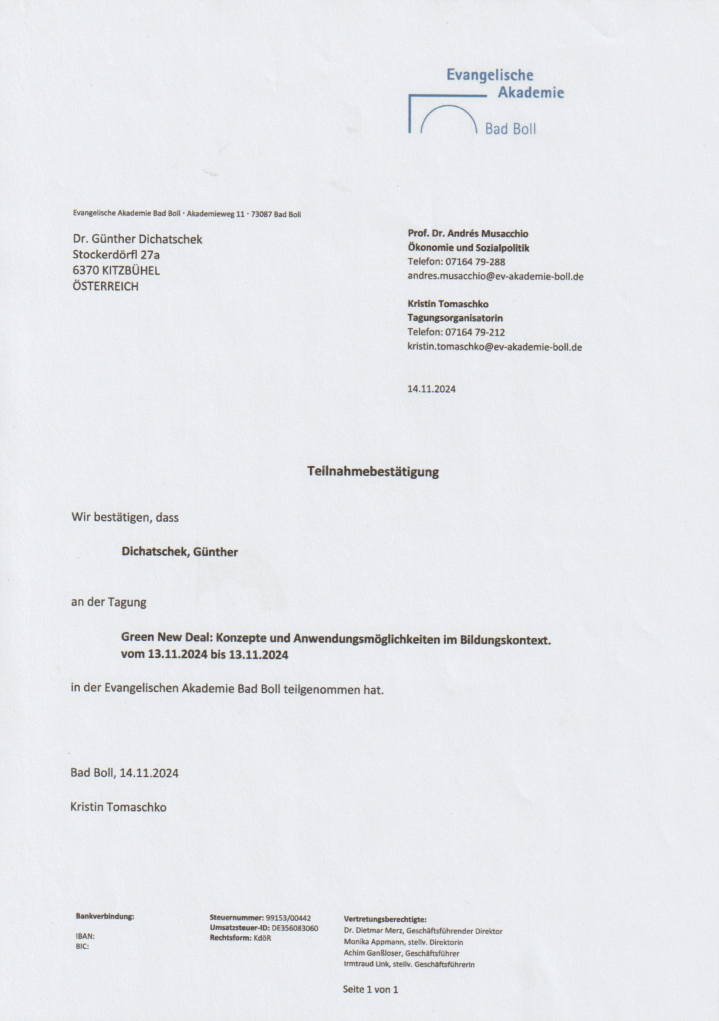

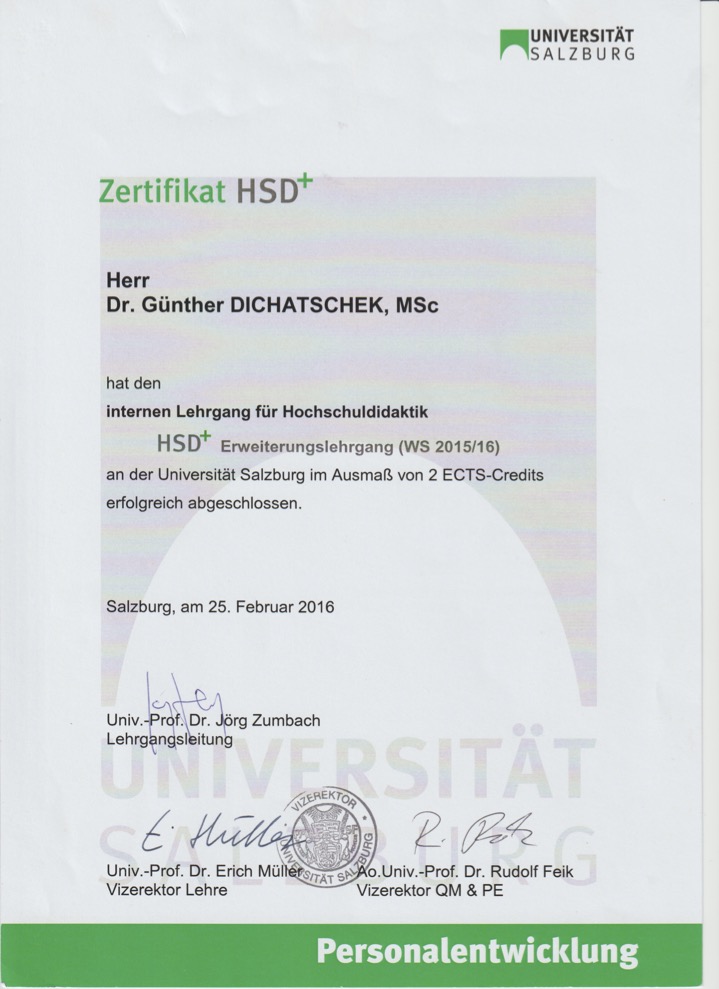

Absolvent Ldw. Landeslehranstalt Imst / Gehilfenbrief, Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Ursprung - Klessheim/ Reifeprüfung, Maturantenlehrgang der Lehrerbildungsanstalt Innsbruck/ Reifeprüfung - Studium Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), 1. Lehrgang Ökumene - Kardinal König Akademie/ Wien/ Zertifizierung (2006); 10. Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ MSc (2008), Weiterbildungsakademie Österreich/ Wien/ Diplome (2010), 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), 4. Interner Lehrgang Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg/ Zertifizierung (2016) - Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2018), Fernstudium Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2020)

Lehrbeauftragter Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Berufspädagogik - Vorberufliche Bildung VO - SE (1990-2011), Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung - SE Didaktik der Politischen Bildung (2016-2017)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019) - Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ "Freude an Bildung" - Politische Bildung (2012 - 2019) und VHS Tirol/ Grundkurs Politische Bildung (2024)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|