|

Politik und Sprache

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 241c241

= Literaturhinweise/ Auswahl =

|

Politik und Sprache  |  |

Handlungsfelder und Sprachgebrauch im Kontext Politischer Bildung  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Wer sich in Politischer Bildung mit Kommunikation und Mobilität in der Gesellschaft beschäftigt, stößt in der eigenen Kommunikation und Diskussion zwangsläufig auf das Verhältnis von Politik und Sprache.

Im Parlament, bei Talkshows, beim Wahlkampf oder in internationalen Verhandlungen, Sprache und Politik begegnen einander. Politiker und Parteien versuchen mit Sprache zu überzeugen, eigene Anhänger zu mobilisieren oder den Gegner anzugreifen. Manchmal sollen Worte aber auch schlichten oder das eigene Image pflegen. Die Funktionen politischer Sprache sind zahlreich. Eine bewusste Wortwahl und Argumentationsstrategie spielen daher eine große Rolle.

Worte können auch verräterisch sein. Denn oft steht hinter bestimmten Wörtern auch eine bestimmte Ideologie. Zum Meinungsstreit gehört deshalb auch die Auseinandersetzung um eine angemessene Ausdrucksweise und die Fähigkeit zwischen Worten und politischen Inhalten differenzieren zu können.

Die Studie gliedert sich in die Schwerpunkte politischer Wortschatz, semantische Auseinandersetzung, Sprachgebrauch, Sprache als Manipulationsinstrument und Bilingualität. Literaturhinweise vervollständigen den Beitrag im Kontext Politischer Bildung.

1 Einleitung  |  |

Sprache ist nicht nur irgendein Instrument der Politik, sondern überhaupt erst die Bedingung ihrer Möglichkeit. Sprache in der Politik bedeutet vor allem sprachliches Handeln.

Eines der grundlegenden Ziele politischer Kommunikation in Demokratien besteht darin, Politik öffentlich zu machen, politisches Handeln zu legitimieren und Zustimmungsbereitschaft zu erlangen. Dies geschieht mit und durch Sprache, die „nicht nur irgendein Instrument der Politik, sondern überhaupt erst die Bedingung ihrer Möglichkeit“ (GIRNTH 2015, 1) ist.

Politische Sprache vollzieht sich im Kommunikationsbereich Politik. Sie umfasst den Sprachgebrauch politischer Funktionsträger und Funktionsträgerinnen (Politiksprache), den Sprachgebrauch in den Medien (politische Mediensprache) sowie das Sprechen einzelner Bürger und Bürgerinnen und Gruppen wie etwa Interessensverbänden oder Nichtregierungsorganisationen über politisch relevante Sachverhalte (Sprechen über Politik).

Damit ergibt sich für eine Politische Bildung ein Aufgabenfeld. In der Folge kommt es zu einem weite Politikbegriff, der sich als „staatliches oder auf den Staat bezogenes Handeln“ (vgl. DIEKMANN 2005, 13) bestimmen lässt und zwar unabhängig von Funktion und Status der Akteure. Politik umfasst verschiedenste Sach- und Handlungsbereiche und kann alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens durchdringen.

Wörter wie Atomkraft, Klimawandel oder Tempolimit zeigen, dass alles, was von öffentlichem Interesse ist, politisch werden kann. Darüber hinaus kann Sprache auch selbst politisch werden, wie das Beispiel der Gender - Debatte zeigt.

1.2 Politisches Handeln  |  |

Sprache in der Politik bedeutet vor allem politisches Handeln. Es ist die Handlungspotenz von Sprache, die für die Politik konstitutiv ist. Sprachverwendung in der Politik ist somit eine zielgerichtete Aktivität, die spezifische Funktionen besitzt. Die wichtigste Funktion sprachlichen Handelns in der Politik ist Überzeugung/ Persuasion, also die Beeinflussung von Meinungen und Einstellungen der Adressatinnen und Adressaten mit Hilfe sprachlicher Mittel.

Die Voraussetzungen, die Persuasion erst ermöglichen, werden schon in der klassischen Rhetorik bei Aristoteles beschrieben. Es sind dies das Vorbringen rationaler Argumente (Logos), die Glaubwürdigkeit des Redners (Ethos) sowie das Hervorbringen von Emotionen (Pathos).

Ein wichtiges Instrument der Persuasion ist der zielgerichtete Gebrauch von Wörtern, um damit die gesellschaftliche Wirklichkeit aus einer interessensgeleiteten und oftmals parteilichen Perspektive zu konzeptualisieren und zu bewerten. Ob von Abschiebung oder Rückführung, von Rundfunkbeitrag oder Zwangsgebühr gesprochen wird oder in Zeiten der Corona - Krise die beabsichtigte Impfung der Bevölkerung gegen das Corona - Virus als Impfzwang, Impfpflicht oder Impfangebot bezeichnet wurde. Immer drücken sich in den unterschiedlichen Bezeichnungen Bewertungen und Einstellungen gegenüber dem Bezeichneten aus. Sprache besitzt realitätskonstruierenden Charakter und bestimmt die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirklichkeit.

So können politische Akteure von Klimawandel, Klimakrise oder Klimanotstand sprechen, was für die Einordnung und Bewertung des Sachverhalts entscheidend sein kann. Während Klimawandel eher neutral einen natürlichen Prozess benennt, werden mit Klimakrise und Klimanotstand akute Bedrohungen, die zum Handeln auffordern, assoziiert.

Wenn auch der politischen Sprache eine entscheidende Rolle zukommt, so ist sie doch nicht die Politik selbst. Öffentlich-politische Kommunikation hat sehr viel mit der Erzeugung von Aufmerksamkeit zu tun und weniger mit den tatsächlichen Entscheidungen. Sie flankiert und ergänzt die Politik, sie organisiert und steuert die Bereitschaft, einer bestimmten Politik zuzustimmen. In diesem Zusammenhang unterscheidet man auch zwischen Darstellungspolitik und Entscheidungspolitik.

Darstellungspolitik ist eine auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Politik, die zum größten Teil medienvermittelt ist. Die Entscheidungspolitik steht gegenüber, die in der Regel nichtöffentlich stattfindet und die bestimmte Verfahren wie zum Beispiel das Gesetzgebungsverfahren beinhaltet. Aber auch in der Entscheidungspolitik spielt Sprache eine wichtige Rolle, da Entscheidungen erst einmal sprachlich vorbereitet und ausgehandelt werden müssen.

2 Der politische Wortschatz  |  |

Der politische Wortschatz ist nur schwer von der Alltagssprache oder anderen Fachsprachen abzugrenzen. Politik erfasst alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens.

Wörter wie Windkrafträder, Atomkraft oder Sterbehilfe erhalten politische Brisanz, da die Sachverhalte, auf die sie Bezug nehmen, Gegenstand strittiger Auseinandersetzungen in der öffentlich - politischen Kommunikation sind. Viele Wörter, die im eigentlichen Sinne nicht politisch sind, werden in bestimmten Zusammenhängen semantisch aufgeladen und erhalten dann eine zusätzliche Bedeutung bzw. Wertung.

Beispielhaft hat das Wort "Heimat" eine andere Bedeutung in dem Kontext die Heimat eines Tieres als in dem Kontext die Heimat der Flüchtlinge. Hinzu kommt, dass bestimmte Wörter durch einen bestimmten historischen Gebrauch, insbesondere im Nationalsozialismus belastet sind, wie etwa völkisch, Blut und Boden oder Selektion.

Der politische Gebrauch von Sprache muss von einem politischen Wortschatz im engeren Sinne unterschieden werden. Hier lassen sich nach GIRNTH 2015 vier größere Gruppen unterscheiden (vgl. GIRNTH 2015, 56 -58).

- Institutionsvokabular

- Ressortvokabular

- Allgemeines Interaktionsvokabular

- Ideologievokabular

2. 1 Institutionsvokabular  |  |

Das Institutionsvokabular umfasst Bezeichnungen für die einzelnen Institutionen, ihre Aufgaben und formale Praktiken wie das Parlament, Entwicklungszusammenarbeit, Misstrauensvotum. Bisweilen lassen sich auch in diesem Wortschatzbereich, bei dem man eher mit förmlichen Bezeichnungen rechnet, alltagssprachliche Bezeichnungen finden.

2.2 Ressortvokabular  |  |

Das Ressortvokabular umfasst Bezeichnungen für die jeweiligen Sachgebiete wie etwa Bruttosozialprodukt, Fristenlösung oder Budget. Es wird vor allem von Expertinnen und Experten aus den Bereichen der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik verwendet. Am Ressortvokabular zeigen sich die Abgrenzungsschwierigkeiten und Überschneidungen zwischen dem politischen Wortschatz und anderen Fachsprachen. Ein wichtiger Bestandteil des Ressortvokabulars sind semi -fachsprachliche Wörter wie Giftmüll, Fristenlösung oder Bürgergeld, mit deren Hilfe komplexe Sachverhalte prägnant und unter Umständen auch in überzeugender Absicht vermittelt werden sollen.

2.3 Interaktionsvokabular  |  |

Das allgemeine Interaktionsvokabular umfasst Bezeichnungen für eine Vielzahl von Handlungen und Handlungszusammenhängen wie Kraftanstrengung, Mobilisierung, Krise. Es sind dies Wörter, die eine hohe Frequenz besitzen und die oft als typisch für den Sprachgebrauch von Politikerinnen und Politikern angesehen werden.

2.4 Ideologievokabular  |  |

Für die politische Kommunikation elementar ist das Ideologievokabular, das aus den Bezeichnungen für die einer politischen Gruppierung bzw. der Gesellschaft zugrunde liegende Wertvorstellungen und Denkmuster wie Meinungsfreiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit oder Frieden besteht. Den Kernbestand des Ideologievokabulars bilden die sogenannten Schlagwörter, die die Funktion haben, die komplexe Wirklichkeit vereinfachend darzustellen. Schlagwörter werben für die eigene Position und bekämpfen und diffamieren den Gegner. Aufgrund ihrer emotionalen Anziehungskraft besitzen sie ein großes Überzeugungspotenzial. Schlagwörtern kann eine gruppenübergreifend/ überparteilich positive bzw. negative Wertung zukommen, als Beispiele können hier Demokratie, Frieden, Terrorismus und Diktatur angeführt werden. Schlagwörter besitzen eine große Bedeutung (vgl. GIRNTH 2015, 60 - 61). Sie bezeichnen etwas, bewerten etwas und fordern zu etwas auf.

Neben den gruppenübergreifend positiv oder negativ konnotierten Schlagwörtern bildet das Abgrenzungsvokabular einen wichtigen Bestandteil des Ideologievokabulars. Das Abgrenzungsvokabular besteht aus Schlagwörtern, die einen parteilichen Standpunkt zum Ausdruck bringen und eine gewisse Brisanz besitzen. Sie können entweder als Fahnenwörter oder als Stigmawörter auftreten (vgl. GIRNTH 2015, 63 - 65).

Fahnenwörter haben eine positive Wertung und ihre Funktion besteht darin, die Eigengruppe aufzuwerten. Beispiele für Fahnenwörter sind Sozialismus, Partei der Mitte und soziale Marktwirtschaft. Oft spiegeln sich in Fahnenwörtern die programmatischen Grundlagen einer Partei wider. Stigmawörter dagegen besitzen negative Wertung und dienen dazu, den politischen Gegner bzw. dessen Standpunkte zu diffamieren. Als Beispiele seien hier soziale Kälte, Lügenpresse oder Neoliberalismus genannt. Wörter können gleichzeitig als Fahnen- und Stigmawort gebraucht werden, wie das Beispiel Sozialismus zeigt.

Schlagwörter mit positiver Wertung sind oft Gegenstand so genannter semantischer Kämpfe. Dabei geht es darum, die Bedeutungshoheit und die Verwendungshoheit über das Schlagwort zu erlangen und es so für die eigene Partei zu vereinnahmen. Ein Beispiel hierfür ist das Schlagwort "soziale Gerechtigkeit", das parteiübergreifend eine positive Wertung hat und das sich jeder an seine Fahne heften will. Was genau unter sozialer Gerechtigkeit zu verstehen ist, was also dieses Schlagwort genau bezeichnet, ist abhängig vom jeweiligen ideologischen Standpunkt.

Zu diesen Zwecken besonders geeignet sind Wortzusammensetzungen (Komposita) und Metaphern. Mit Wortzusammensetzungen bietet sich den politischen Akteuren die Möglichkeit, bestimmte Eigenschaften des thematisierten Sachverhaltes besonders hervorzuheben. Sie enthalten oft bereits verkürzte Urteile, die nur bestimmte, im parteispezifischen Interesse liegende Merkmale hervorheben, wie etwa Solidaritätsabgabe, Öko - Steuer, Umweltprämie oder Rückführung. Metaphern, die auch in Gestalt von Wortzusammensetzungen auftreten können, sind in der politischen Kommunikation unentbehrliche Mittel, um komplexe politische Sachverhalte zu vereinfachen, zu interpretieren und zu bewerten.

IT - Hinweis

https://www.bpb.de/themen/parteien/sprache-und-politik/ https://www.bpb.de/themen/parteien/sprache-und-politik/

3 Semantische Auseinandersetzung  |  |

Das Ziel "semantischer Kämpfe" besteht darin, diskursive Deutungshoheit für sich bzw. die eigene Gruppe zu beanspruchen und zu gewinnen. Dies kann prinzipiell innerhalb aller Themengebiete erfolgen, in denen Umstrittenes verhandelt wird. Eben diese Umstrittenheit wird sprachlich ausgedrückt und spiegelt sich häufig in divergierenden Bezeichnungen wider.

3.1 Bedeutungskonkurrenz  |  |

Grob lassen sich die Verfahren, um diskursive Deutungshoheit für sich zu beanspruchen, danach unterteilen, ob vorrangig die Inhaltsseite („Bedeutungskonkurrenz“) oder aber die Ausdrucksseite („Bezeichnungskonkurrenz“) des Wortes betroffen ist (vgl. KLEIN 2017, NIEHR 2017). Bedeutungskonkurrenz meint, „die Bedeutung eines Begriffs im Rahmen politischer Auseinandersetzungen im eigenen Sinne zu modellieren und diese Bedeutung möglichst als kanonisch zu etablieren“ (KLEIN 2017, 777). Dies geschieht häufig mithilfe von Sprachthematisierungen, mithilfe derer das jeweilige eigene Verständnis der Wortbedeutung nicht nur ausgedrückt, sondern gleichzeitig auch propagiert wird. Häufig geht damit die Behauptung einher, dass der politische Gegner sich eines falschen Sprachgebrauchs bediene. Insbesondere über die Bedeutung abstrakter Begriffe lässt sich trefflich streiten, hier können verschiedene Bedeutungsnuancen gegeneinander ausgespielt werden.

Eine bestimmte Bezeichnung für etwas setzt Bezeichnungskonkurrenz an, indem unterschiedliche Bezeichnungen für den (mehr oder minder) gleichen Sachverhalt gewählt bzw. propagiert werden. Bei der Wahl der Bezeichnung geht es darum, die jeweils eigene Perspektive möglichst deutlich zum Ausdruck zu bringen.

So finden sich für die aktuell zu beobachtende Klimaveränderung verschiedene Ausdrücke in der öffentlichen Kommunikation. Sie reichen von Klimaveränderung und Klimawandel über Klimakrise bis hin zu Klimakatastrophe. Während bei Zusammensetzungen mit -veränderung und -wandel der Bewertungsaspekt (Veränderung/ Wandel zum Guten oder zum Schlechten) nicht im Vordergrund steht oder sogar ganz ausgeblendet wird, ist die negative Bewertung bei den Komposita mit -krise bzw. -katastrophe unzweifelhaft.

Analoge Begriffsbildungen finden wir im Migrationsdiskurs. Während durch Ausdrücke wie Flüchtlingsansturm oder Flüchtlingsinvasion eine Bedrohung durch die nach Europa Geflüchteten ausgedrückt wird, weist der Ausdruck Fluchtbewegung eher auf die Motive der Flüchtenden, die sich wegen Hunger, Verfolgung oder Krieg gezwungen sehen, ihre Länder zu verlassen. Welche Bezeichnungsalternative jemand für mehr oder weniger angemessen hält, hängt sowohl von politischen (wie auch moralischen) Grundpositionen ab. Zum Wesen einer demokratisch verfassten Gesellschaft gehört es jedoch, dass über derartige Positionen kontrovers diskutiert werden kann und dass niemand das Recht (und die Macht) hat, seine Position (und seine Wortwahl) zur einzig legitimen zu erklären.

3.2 Inhalt und Ausdruck  |  |

Die Bedeutung von Ausdrücken kann umstritten sein. Beim Kampf um Wörter geht es darum, die eigene Perspektive als die allein gültige oder zumindest überlegene zu präsentieren und durchzusetzen.

Unter dem Oberbegriff "Semantische Kämpfe" werden in der Linguistik Versuche zusammengefasst, die darauf abzielen, den eigenen Sprachgebrauch durchzusetzen und gleichzeitig gegnerische Sprachkonzepte zu diskreditieren. Die in der Linguistik ursprünglich gebrauchte Bezeichnung Begriffe besetzen wurde zugunsten eines umfassenderen Konzepts ersetzt. Beide Ausdrücke (Semantische Kämpfe wie Begriffe besetzen) sind metaphorisch. Die Kriegsmetaphern (besetzen, Kämpfe) deuten darauf hin, dass die Bedeutung von Ausdrücken umstritten sein kann und keineswegs abschließend feststeht. In diesem Zusammenhang ist manchmal auch vom Streit um Worte die Rede.

Vergleicht man die Bezeichnungen, die verschiedene Sprachen für dieselben Dinge verwenden, so wird deutlich, dass sprachliche Bezeichnungen nichts Naturgegebenes sind. Während das Lebewesen, das wir im Deutschen als "Hund" bezeichnen, im Englischen dog, im Französischen chien und im Schwedischen wiederum hund heißt, nennen Norweger es bikkje, Finnen hingegen koira.

Ferdinand de Saussure, ein Schweizer Sprachforscher des 19./20. Jahrhunderts, prägte in diesem Zusammenhang den Ausdruck Arbitrarität. Gemeint ist damit, dass die Bezeichnungen, die wir für die Dinge in der Welt wählen, offensichtlich nicht naturgegeben, sondern willkürlich sind. Dies zeigt sich besonders deutlich beim Vergleich verschiedener Sprachen, die die gleichen Dinge mit unterschiedlichen Ausdrücken bezeichnen.

Aber auch innerhalb der einzelnen Sprachen stehen uns oft alternative Bezeichnungen zur Verfügung, die meist eine spezielle Wertung enthalten. Man denke an Wörter wie Köter oder Töle für Hunde oder an Ross bzw. Gaul für Pferde. Wenn nun aber innerhalb einer Sprache Bezeichnungsalternativen für denselben Gegenstand zur Verfügung stehen, liegt es nahe, dass man hinsichtlich der jeweils angemessenen Bezeichnung unterschiedlicher Auffassung sein kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Bewertung der bezeichneten Dinge umstritten ist.

Gerade in politischen Zusammenhängen divergieren häufig die Meinungen darüber, wie eine bestimmte Sache, eine Maßnahme oder ein Vorhaben zu bewerten sei. Folglich herrscht auch keine Einigkeit darüber, welche Bezeichnung dafür angemessen ist. Damit sind die Voraussetzungen für semantische Kämpfe erfüllt.

Derartige semantische Kämpfe sprachwissenschaftlich genauer zu betrachten und die dabei angewendeten Strategien zu beschreiben, ist das Kerngeschäft der Politolinguistik. Vertreter/ innen dieser Disziplin haben sowohl theoretische Konzepte vorgelegt, wie die Metapher vom semantischen Kampf sprachwissenschaftlich zu fundieren sei, als auch konkrete Analysen zu semantischen Kämpfen durchgeführt.

Das Ziel semantischer Kämpfe besteht darin, diskursive Deutungshoheit für sich bzw. die eigene Gruppe zu beanspruchen und zu gewinnen. Dies kann prinzipiell innerhalb aller Themengebiete erfolgen, in denen Umstrittenes verhandelt wird. Eben diese Umstrittenheit wird sprachlich ausgedrückt und spiegelt sich häufig in divergierenden Bezeichnungen wider.

So finden sich für die aktuell zu beobachtende Klimaveränderung verschiedene Ausdrücke in der öffentlichen Kommunikation. Sie reichen von Klimaveränderung und Klimawandel über Klimakrise bis hin zu Klimakatastrophe. Während bei Zusammensetzungen mit Klimaveränderung und Klimawandel der Bewertungsaspekt (Veränderung/ Wandel zum Guten oder zum Schlechten) nicht im Vordergrund steht oder sogar ganz ausgeblendet wird, ist die negative Bewertung bei den Komposita mit Krise bzw. Katastrophe unzweifelhaft.

Analoge Begriffsbildungen finden wir im Migrationsdiskurs. Während durch Ausdrücke wie Flüchtlingsansturm oder Klimainvasion eine Bedrohung durch die nach Europa Geflüchteten ausgedrückt wird, fokussiert der Ausdruck Fluchtbewegung eher auf die Motive der Flüchtenden, die sich wegen Hunger, Verfolgung oder Krieg gezwungen sehen, ihre Länder zu verlassen. Welche Bezeichnungsalternative jemand für mehr oder weniger angemessen hält, hängt sowohl von politischen (wie auch moralischen) Grundpositionen ab. Zum Wesen einer demokratisch verfassten Gesellschaft gehört es jedoch, dass über derartige Positionen kontrovers diskutiert werden kann und dass niemand das Recht (und die Macht) hat, seine Position (und seine Wortwahl) zur einzig legitimen zu erklären.

Bei diesen Klärungsversuchen geht es darum, Begriffe zu besetzen und die eigene perspektivische Sicht der Dinge als allein gültige zu legitimieren. Damit einher geht oft der Anspruch, konkurrierende Wirklichkeitssichten und Wirklichkeitsbewertungen zu delegitimieren.

IT - Hinweis

https://www.bpb.de/themen/parteien/sprache-und-politik/545294/semantische-kaempfe/ https://www.bpb.de/themen/parteien/sprache-und-politik/545294/semantische-kaempfe/

4 Sprachgebrauch  |  |

Die Forderung nach einem diskriminierungsfreien, respektvollen Sprachgebrauch ist gut begründet. Die konkrete Umsetzung erweist sich allerdings oft als problematisch und neue Sprachreglementierungen stoßen zum Teil auf erbitterten Widerstand.

In einem alten englischen Kindervers heißt es tröstend: „Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me.“ Die Verfechter/-innen einer „politisch korrekten“ Sprache würden sich einer solchen Auffassung nicht anschließen. Sie argumentieren, „Worte“ – also die Sprache – könnten in bestimmten Situationen ein weitaus wirkungsmächtigeres Instrument als physische Gewalt sein.

Sprache spiegelt nicht nur die Weltsicht der jeweils Sprechenden wider, sondern darüber hinaus lasse sich über Worte sogar eine bestimmte Weltsicht konstruieren. Diese bestimme wiederum konkretes politisches Handeln im Alltag. Als „politically correct“ und damit wünschenswert wird eine Sprachverwendung tituliert, bei der die Sprecher/ innen einen aktuellen Sprachgebrauch auf Grundlage bestimmter Normen kritisch hinterfragen. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse sowie auf historische Verwendungszusammenhänge können dann einzelne Wörter, Redewendungen oder Denkfiguren als unangemessen verworfen und gegebenenfalls durch Alternativen ersetzt werden.

Erstrebt wird eine Sprachverwendung, die sich durch respektvollen Umgang miteinander ohne Diskriminierung auszeichnet. Metasprachliche Reflexion und Sprachkritik, das heißt das Nachdenken über Sprache und über Sprachgebrauch, sind so alt wie die Sprache selbst. Die systematische Bewegung hin zu einer „politischen Korrektheit“ entstand jedoch erst in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Rahmen von Antidiskriminierungsbestrebungen seitens der Neuen Linken in den USA. Die Bewegung hat ihre Wurzeln an den Universitäten und wurde der breiteren US - Öffentlichkeit über die Medien Ende der achtziger Jahre bekannt (vgl. WIERLEMANN 2002). Auch sprachlich sollten Menschen aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit, ihrer sozialen Stellung, ihres Alters oder aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung nicht beleidigt und zurückgesetzt werden.

In der Annahme einer engen Verbindung von Sprache, Denken und damit Handeln entstanden so Sprachreglementierungen, die zum einen den Gebrauch bestimmter Ausdrücke ächten, zum anderen (wenn bestimmte Personen, Dinge oder Sachverhalte doch benannt werden müssen), eine neue, „feinfühligere“ Terminologie vorschlagen oder vorschreiben. Über den Sprachwandel soll ein Bewusstseinswandel und idealerweise auch eine gesellschaftlich-kulturelle Veränderung weg von der kritisierten Diskriminierung erreicht werden. Das ursprünglich also aus dem angelsächsischen Raum stammende, inzwischen aber allgemein verwendete politische Schlagwort Political Correctness (als Kurzwort PC) ist auch gebräuchlich als Adjektiv politically correct und wird für die deutsche Sprache auch mit Politische Korrektheit bzw. politisch korrekt übersetzt.

In Deutschland eingeführt wurde der Ausdruck Anfang der neunziger Jahre durch Zeitungsartikel, die über die amerikanische PC - Debatte und deren Auswirkung auf Kunst, Politik und Gesellschaft berichteten.

4.1 Vorschläge  |  |

Für das Deutsche beispielsweise kritisieren PC - Befürworter/-innen die Verwendung des generischer Maskulinums – der grammatikalisch männlichen Wortform also, wenn Personen beiderlei Geschlechts gemeint sind.

Eine Kritik daran stammt ursprünglich aus der feministischen Sprachwissenschaft (vgl. KILIAN - NIEHR - SCHIEWE 2010, 31/32). Als Alternativen, um Frauen auch sprachlich sichtbar werden zu lassen, so das Argument, werden die Nennung der weiblichen und männlichen Form (Ärztinnen und Ärzte), Genderzeichen im Wort (Politiker/-innen; Sprecher/ innen, Sänger /innen), die Binnen - I- Schreibung (LehrerInnen) oder neutrale Formulierungen (Arbeitnehmende, Studierende) angeregt. Als sogenannter „Genderstern“ kann ein Asterisk in Personenbezeichnungen neben männlichen und weiblichen auch nichtbinäre, diversgeschlechtliche Personen typographisch kenntlich machen (Student*innen).

In der mündlichen Sprache können die Paarformen mit dem sogenannten „Gender Gap“ oder Glottisschlag als kurze Sprechpause im Wortinneren gesprochen werden. Vermieden werden sollen zudem Fremdbezeichnungen bestimmter Volks- und Bevölkerungsgruppen, die abwertende Teilaspekte und/ oder negative Gefühlswerte enthalten. So werden im öffentlichen Sprachraum – durchaus abweichend vom tradierten Sprachgebrauch – Eigenbezeichnungen präferiert: Inuit statt Eskimos (hier basiert die Ablehnung etwa auf einer Worterklärung von Eskimo als "Rohfleischesser", Sinti und Roma statt Zigeuner (hier wird eine durch Verfolgung und Ermordung vorbelastete, abschätzige Fremdbezeichnung beanstandet. Ausländer werden zu Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Zuwanderungsgeschichte. Es wird als höflicher und respektvoller angesehen, die Putzfrau als Raumpflegerin, den Toilettenmann als Facility Manager zu bezeichnen. Berufe mit schlechtem sozialen Prestige werden so zumindest sprachlich aufgewertet.

Generell werden negativ konnotierte Spracheinheiten durch solche ersetzt, die beanstandete Teilaspekte ausblenden, positive Gesichtspunkte betonen oder aber, etwa als noch eher unbekanntes Fremdwort, bislang keinen Nebensinn hervorrufen.

4.2 Öffentliche Diskussion  |  |

Die Überlegungen in der öffentlichen Diskussion konzentrierten sich bald auf die Frage, wie sinnvoll derartige Sprachregelungen sind. Im Zuge einer gehäuft kritischen Berichterstattung wandelt sich die ursprünglich – wenn zum Teil wohl auch früh ironisch verwendete – positive Eigenbeschreibung „politisch korrekt“ seit Beginn dem Beginn zu einem abwertend gebrauchten Kampfbegriff der politischen Gegner/-innen.

PC polarisiert und wird vermehrt mit lächerlicher Euphemisierung und dogmatischer, intoleranter Politik assoziiert. Argumentiert wird von den Kritiker/-innen auf verschiedenen Ebenen: „Politisch korrekte Sprache“ wird als umständlich, unökonomisch und schwer lesbar wahrgenommen, auch lächerlich gemacht. Rechtspopulistische und rechtsextreme, aber auch rechte und konservative Gruppierungen stehen Antidiskriminierungsbemühungen von linker oder liberaler Seite häufig eher ablehnend gegenüber. Daneben existieren Stimmen, die die hinter einer solchen Sprachpolitik stehende Motivation zwar anerkennen, die erwünschte Wirkung jedoch bestreiten. Als Hauptargument wird hierbei angeführt, dass mit der Schöpfung neuer Begriffe keine Veränderung der sozialen Wirklichkeit einhergehe und die tatsächlichen Ursachen von Rassismus, Sexismus sowie anderer Diskriminierung durch Sprachpolitik nicht überwunden werden könnten. Im Gegenteil könne es unter dem Deckmantel mildernder Benennungen sogar zu einer Verharmlosung gesellschaftlicher Missstände, sozialer Ungerechtigkeiten und Vorurteile kommen (zu verschiedenen Positionen vgl. FORSTER 2014, 178 - 180, BÜNGER - CZEJKOWASKA 2020, 10 - 12).

IT - Hinweis

https://www.bpb.de/themen/parteien/sprache-und-politik/42730/political-correctness-politische-korrektheit/ https://www.bpb.de/themen/parteien/sprache-und-politik/42730/political-correctness-politische-korrektheit/

5 Sprache als Instrument zur Manipulation  |  |

Es ist sicherlich richtig, dass der Sprachgebrauch des Menschen Aufschluss über seine Weltsicht gibt. Sprache kann instrumentalisiert werden. Nicht nur diktatorische Staaten versuchen systematisch, die Meinungsbildung zu wichtigen Themen über die Verwendung bestimmter Benennungen bzw. das Verbot anderer Ausdrücke zu steuern. Ob Sprachregelungen allerdings eine solch direkte Auswirkung auf die Denkprozesse und Vorstellungswelten der Menschen haben, wie es George Orwell in seinem Roman „1984“ beschreibt – dort übernehmen die Menschen mit den vorgeschriebenen Wörtern auch die vorgeschriebenen Inhalte – bleibt zu diskutieren.

Vorsicht ist allerdings immer dort geboten, wo gewisse Sprachnormen sich nicht aus einer Sprachgesellschaft heraus entwickeln, sondern von „höherer“ Stelle, etwa einzelnen Organisationen, Verbänden oder Politiker/-innen, vorgegeben werden. Hier sollte hinterfragt werden, was einerseits durch die neue Sprachgestaltung betont und was andererseits ausgeblendet wird – und wer ein Interesse daran hat.

6 Bilingualität - Mehrsprachigkeit  |  |

Viele Kinder wachsen aktuell aufgrund vielfältiger Lebensbedingungen mit mehr als einer Sprache auf. Ist das der Fall, spricht man von Bilingualität oder Mehrsprachigkeit. Es werden zwei Formen der Bilingualität unterschieden(vgl. im Folgenden ESSER 2006 ab).

- Kinder, die während der ersten zwei bis drei Lebensjahre mit zwei Sprachen aufwachsen, werden als simultan bilingual bezeichnet. Dies ist häufig der Fall, wenn beide Elternteile unterschiedliche Muttersprachen haben, die sie mit dem Kind sprechen.

- Es kommt zu der Muttersprache ab dem Alter von ca. drei Jahren eine weitere Sprache dazu, dann wird von sukzessiv zweisprachigen Kindern gesprochen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn muttersprachige nicht - deutsche Kinder ab drei Jahren eine deutschsprachige Kindertagesstätte besuchen.

Bilinguale Kinder verfügen bereits im Vorschulalter über einen reichhaltigen Sprachschatz. Die Mehrsprachigkeit wirkt sich in der Regel unterstützend auf die kognitive (geistige) Entwicklung der Kinder aus. Trotzdem können Schwierigkeiten im Spracherwerb auch bei bilingualen Kindern auftreten und die Sprachentwicklung beeinträchtigen. Kinder, die während der ersten Lebensjahre mit zwei Sprachen aufwachsen, neigen teilweise dazu, beide Sprachen miteinander zu vermischen. Es kommt vor, dass der Wortschatz in einer der beiden Sprachen deutlich geringer ist und die Kinder logopädische Unterstützung benötigen, um diese Barriere zu überwinden.

Unter Mehrsprachigkeit (auch Bilingualität genannt) versteht man die Fähigkeit, mehr als eine Sprache sprechen zu können (vgl. HESSE - GÖBEL - HARTIG 2008).

- Dabei gibt es den Unterschied, ob man von Geburt an mit zwei Sprachen (simultane Bilingualität) aufwächst oder ob man erst eine Sprache erlernt hat und dann (ab ca. drei Jahren) eine zweite Sprache erlernt wurde (sukzessive Bilingualität).

- Wenn der Zweitspracherwerb mit ca. sechs bis zehn Jahren erfolgt, spricht man von einem kindlichen Zweitspracherwerb.

- Außerdem gibt es noch den Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter.

Als Sprachförderung bei Bilingualität gilt es, wenn jedes Elternteil mit dem Kind in seiner eigenen Muttersprache spricht. Dies soll dazu dienen, dass das Kind einerseits das Prinzip erlernt, dass eine Person diese eine Sprache spricht.

- Dadurch wird dem Kind von Geburt an gezeigt, dass es bei dieser Person die Sicherheit gibt, diese eine Sprache zu verstehen und zu verwenden.

- Außerdem wird somit verhindert, dass das Kind den Akzent des Elternteils sowie gegebenenfalls grammatikalische Fehler übernimmt. Eine akzentfreie Sprache ist in der Regel nur gegeben, wenn die Person diese Sprache als Muttersprache erlernt hat.

- Gefordert sind im Sinne einer demokratischen Gesellschaft die Bildungsbereiche Schule und Erwachsenenbildung.

IT - Hinweis

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-91596-8_5 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-91596-8_5

7 Reflexion  |  |

„Politisch korrekte“ Sprache ist ein schwieriges Feld, es gibt viele Unsicherheiten und Fallstricke. Der Grat zwischen verantwortungsvollem Sprachgebrauch und unsinnigen, intoleranten Formulierungen ist ein schmaler.

Sprachwandel ist darstellbar als das Produkt vieler Entscheidungen auf individueller Ebene, die manchmal bewusst, zumeist aber unbewusst getroffen werden.

Im Phänomen „Political Correctness“ zeigen sich diese Verbindungen von Gesellschafts- und Sprachwandel besonders deutlich – ändern sich Werte und Einstellungen, schlägt sich dies auch sprachlich nieder.

Eine unter demokratischen Gesichtspunkten erstrebenswerte offene Verhandlung über die Verwendung bestimmter Ausdrücke führt dabei über die reine Sprachgestaltung hinaus. Gesellschaftliche Konfliktlinien treten hervor und die Diskussion um „Hypermoralismus“ oder diskrimierungsfreien Sprachgebrauch ist politisch hoch aufgeladen.

Bewertungsmaßstab sollte dabei immer die Angemessenheit sein, gefragt ist die eigene Sprachkompetenz. In diesem Zusammengang ist einer Bilingualität/ Mehrsprachigkeit eine vermehrte Bedeutung beizumessen.

Prinzipiell sollten wir unsere Sprachverwendung überprüfen und dort, wo wir mit Sprache Menschen verletzen, alternative Formen wählen.

Literaturhinweise/ Auswahl  |  |

Bünger C. - Czejkowska A. (2020): Political Correctness und pädagogische Kritik. Einleitende Bemerkungen, in: Carsten Bünger C. - Czejkowska A. (Hrsg.): Political Correctness und pädagogische Kritik. Jahrbuch für Pädagogik 1/ 2018, Berlin, 9 - 20

Dieckmann W. (2005): Deutsch: politisch – politische Sprache im Gefüge des Deutschen, in: Jörg Kilian J. (Hrsg.): Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Duden Thema Deutsch, Bd. 6, Mannheim - Leipzig -

Wien - Zürich, 11 - 30 Wien - Zürich, 11 - 30

Esser, Hartmut (2006a): Sprache und Integration. Die sozialen Bedingungen und Folgen des Spracherwerbs von Migranten. Frankfurt/M. und New York

Esser, Hartmut (2006b): Ethnische Ressourcen: Das Beispiel der Bilingualität. In: Berliner Journal für Soziologie, 16. Jg., S. 525-543

Forster I. (2014): Böse Wörter, verbrauchte Wörter, missverständliche Wörter - Sprachkritik als Wortkritik oder: Wem gehört die Sprache?, In: Neef M. - Lang - Groth I. - Borgwaldt S.R. - Forster I. (Hrsg.): Skandal im Sprachbezirk, Frankfurt/ M., 169 - 191

Girnth H. (2015): Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Eine Einführung in die linguistische Analyse öffentlich - politischer Kommunikation. Berlin - Boston, Germanistische Arbeitshefte 39.

Girnth H. - Burggraf St. (2019): Narrative Überzeugungs- und Wirkungsmechanismen der politischen Rede, in: Burkhardt A. (Hrsg.): Handbuch Politische Rhetorik. Berlin - München - Boston, Handbücher Rhetorik 10, 565-582

Hesse H. - G. - Göbel K. - Hartig J. (2008): Sprachliche Kompetenzen von mehrsprachigen Jugendlichen und Jugendlichen nicht - deutscher Erstsprache, in: DESI - Konsortium (2008) (Hrsg.): Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. Ergebnisse der DESI - Studie. Weinheim - Basel, 208 - 230

Gogolin I. - Neumann U. - Roth H. - J. (2003): Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Bonn

Hopf D. (2005): Zweisprachigkeit und Schulleistung bei Migrantenkindern, in: Zeitschrift für Pädagogik, 51. Jg., 236-251

Juchler I. (2020): Politik und Sprache - Handlungsfelder politischer Bildung, Wiesbaden

Kilian J. - Niehr Th. - Schiewe J. (2010): Sprachkritik. Ansätze und Methoden der kritischen Sprachbetrachtung. Berlin - New York (Germanistische Arbeitshefte 43)

Klein, Josef (1991): Kann man „Begriffe besetzen?“ in: Liedtke F.- Wengeler M.- Böke, Karin (Hrsg.): Begriffe besetzen. Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik. Opladen, 44 – 69.

Klein J. (2000): Textsorten im Bereich politischer Institutionen. In Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, in: Brinker Kl. - Antos G. - Heinemann W. - Sager S.F. (Hrsg.): Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 1. Halbband Text- und Gesprächslinguistik, Berlin - New York, 732 - 755

Klein J. (2001): Gespräche in Institutionen, 2. Halbband Text- und Gesprächslinguistik, Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, in: Brinker Kl. - Gerd Antos G. - Wolfgang Heinemann W. - und Sven F. Sager S. F., Berlin - New York, 1589 - 1606

Klein, J. (2015): Ausweichen und Ausweichen Kaschieren. Multimodale Performanz, Framing - Kniffe und Publikumsresonanz, in: Girnth H. - Michel S. (Hrsg.): Polit - Talkshow. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein multimodales Format, Perspektiven Germanistischer Linguistik 12, Stuttgart, 239-283

Mau St. - Lux Th. - Westheuser L. (2023): Triggerpunkte. Konsens und Konflikte in der Gegenwartsgesellschaft, Berlin

Mayer M. (2002): Öffentlicher Sprachgebrauch und Political Correctness. Eine Analyse sprachreflexiver Argumente im politischen Wortstreit, Hamburg

Michel S. (2022): Mediatisierungslinguistik. Theorie und Fallanalysen zur Kommunikation von Politiker/ innen am Beispiel von Twitter - Lang: Wissen – Kompetenz – Text 17, Berlin

Niehr Th. (2017): Lexik – funktional, in: Niehr Th.- Kilian Jörg - Wengeler M. (Hrsg.): Handbuch Sprache und Politik, Bd. 1, Bremen, 149 – 168

Wierlemann S. (2002): Political Correctness in den USA und in Deutschland. Berlin

Zum Autor  |  |

APS - Lehramt (VS - HS - PL 1970, 1975, 1976), zertifizierter Schülerberater (1975) und Schulentwicklungsberater (1999), Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1993-2002)

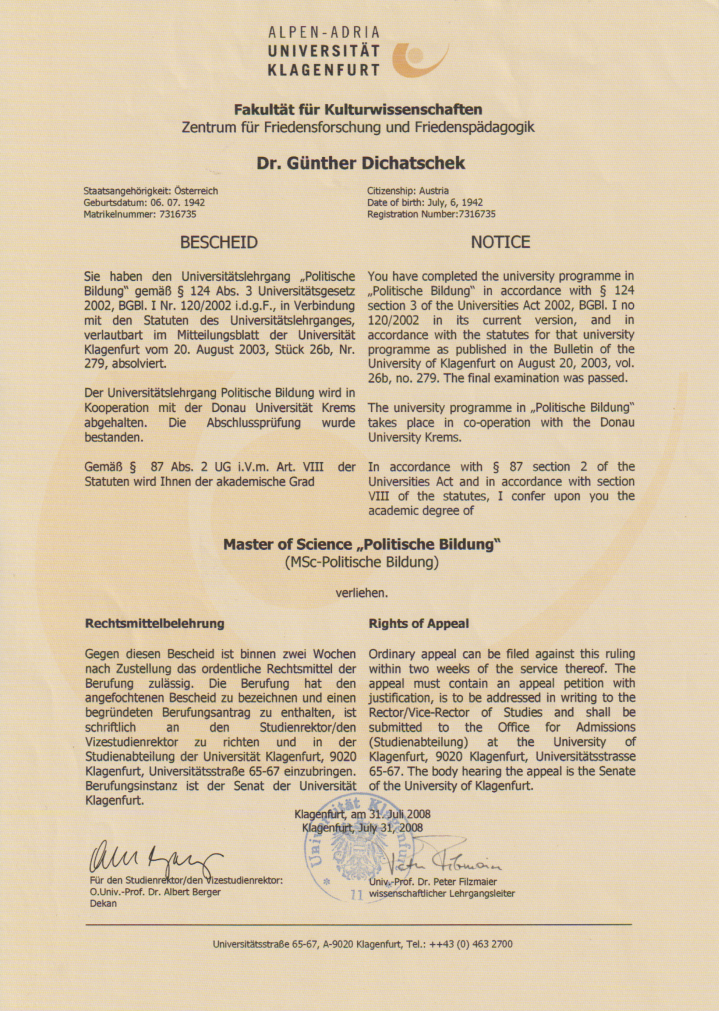

Absolvent Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Ursprung - Klessheim/ Reifeprüfung, Maturantenlehrgang der Lehrerbildungsanstalt Innsbruck/ Reifeprüfung - Studium Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), 1. Lehrgang Ökumene - Kardinal König Akademie/ Wien/ Zertifizierung (2006); 10. Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ MSc (2008), Weiterbildungsakademie Österreich/ Wien/ Diplome (2010), 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), 4. Interner Lehrgang Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg/ Zertifizierung (2016) - Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2018), Fernstudium Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2020)

Lehrbeauftragter Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Berufspädagogik - Vorberufliche Bildung VO - SE (1990-2011), Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung - SE Didaktik der Politischen Bildung (2026-2017)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019)

Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ "Freude an Bildung" - Politische Bildung (2012 - 2019)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|