|

Menschenrechte - Sklaverei

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 776c776

Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ "Freude an Bildung" - Politische Bildung (2012 - 2019)

|

Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ Politische Bildung (2012 - 2019)

|

Reihe Fachwissen 21  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Die Idee, dass der Mensch sich zum Besseren und damit zu etwas Neuem findet, gibt es bereits in der früheren Religionsgeschichte. Über das Christentum hat die Idee in die säkularisierte Moderne gefunden (vgl. ABU AYYASH - FRIEDEL - PIEPENBRINK - SEIBRING 2018, 8; BRIEF DES PAULUS AN DIE EPHESER 4,22-24).

Schwerpunkt des Diskurses über Menschenbilder und einen neuen Menschen finden sich Ende des 19. und im 20. Jahrhundert. Ziel sind neue Sozialutopien.

Im Faschismus und Sowjetkommunismus radikalisieren sich die Ideen und Vorstellungen, gehen bis zur Ausgrenzung und Vernichtung minderwertig betrachteter Menschen.

In der Studentenbewegung der westlichen Industriestaaten findet die Konzeption von Ernesto "Che" Guevara Anhänger.

Mit der Wende 1989/1990 schien ein Ende des Diskurses sich anzubahnen."Neuroenhancement" versucht, Leistungen medizinisch zu steigern. Die Kontroverse Leistungsprinzip vs. Sozialprinzip wird reaktiviert.

Sozialtechnologie wie Erziehung und Politik werden durch Sachtechnologien wie Digitalisierung oder genetische Modifikationen verdrängt. Die Digitalisierung bewirkt eine räumliche Ausdehnung durch technische Geräte. Humanistische Zukunftsvorstellungen richten sich an biotechnologische Eingriffe in den Körper des Menschen. Ziel ist der "homo superior".

Im Kontext vom sozialen System und den verfügbaren Technologien stehen die Menschrechte und die Institutionen.

1 Aspekte einer Ideengeschichte  |  |

Die Idee von Menschenbildern ist uralt. Menschen haben immer schon an Neu - Sein bzw. Anders - Sein gestrebt, kennzeichnend dafür waren Hoffnungsziele und Heilsversprechungen.

Anthropologische Voraussetzungen begründen dies (vgl. KÜENZLEN 1997, 25-40; 2018, 13).

Der Mensch besitzt die Fähigkeit zur Selbsttransdendenz, also der Fähigkeit, sich zu sich selbst zu verhalten.

In dieser Fähigkeit, die Frage nach sich selbst zu stellen, ist die Suche nach einem Anders- und Neu - Sein, nach einem Neuen Menschen, begründet. In der Kulturgeschichte hat ihn diese Frage immer begleitet.

Es geht um ein umformendes Geschehen im menschlichen Sein.

1.1 Aspekte einer Geschichte der Religionen  |  |

Religionsgeschichte war immer eine Geschichte nach einem Streben nach einem neuen Menschenbild. Den Gläubigen ging es um einen neuen Daseinszustand, der augenblicklich bzw. auf Dauer erstrebt oder erlebt wurde. Zu beobachten war dies etwa in

der Heldenverehrung, in der Gemeinschaft von Kriegern,

in einer Kultgemeinschaft, im Gebet oder in Verehrungsgewohnheiten von Göttern,

in Sakramentalsbräuchen, Weihefeiern und wichtigen Abschnitten des Gemeinschaftslebens oder

in Initiationsriten, im Streben nach einer persönlichen Prüfung nach einem neuen Wesen.

Die neuzeitlich - abendländische Kultur ist ohne die christliche Herkunft nicht zu verstehen. Mit der christlichen Herkunftsgeschichte ist die Vorstellung nach einem neuen Menschenbild verbunden.

Bereits der Glaube im Urchristentum bestimmte ein neues Menschenbild, etwa in Christus als Neuen Menschen.

Christliche Verkündigung verheißt ein Kommen eines neuen Menschen und einer neuen Gesellschaft. Die urchristliche Gemeinde lebte von der Zukunft her.

Geblieben ist das christliche Verständnis vom Neuen Menschen, von Verheißung und Erfüllung, vom Streben nach Einsicht (vgl. Martin LUTHER mit seiner Formulierung "Wir sollen Menschen und nicht Gott sein: das ist die summa!"; KÜENZLEN 2018, 16).

1.3 Säkulare Strömungen  |  |

1.3.1 Französische Revolution  |  |

In den Revolutionswirren nach 1789 beschreibt der Marquis de Condorcet den Kern der Idee den Menschenbildes mit der Freiheit des Menschen, den Wegen der Wahrheit, Tugend und des Glücks, seinen Rechten und der Würde seiner Natur.

Dies kann als Bekenntnis zu einem säkularen Glauben bzw. Grundsatz verstanden werden.

Dazu kommt der Glaube an die Wissenschaft.

Geistes- und Sozialwissenschaften erforschen die Verhaltensweisen vom Menschen.

Zu ergänzen ist der Glaube an die Politik,

das Bekenntnis durch politisches Handeln menschliches Dasein zu sichern und zu verbessern sowie das Heil des Menschen zu verwirklichen (vgl. die Macht der Revolution; die Bedeutung von Proletariat, Nation, Volk und später "Rasse"). Es geht um eine diesseitige Realisation.

Das Menschenbild wird durch gesellschaftliches Handeln gedacht.

1.3.2 19. und 20. Jahrhundert  |  |

Revolutionäre Bewegungen des 19. und besonders des 20. Jahrhunderts sind von neuen Menschenbildern bzw. einem neuen Menschentypus angetrieben. Die folgenden Beispiele zeigen die unterschiedlichen ideellen und ideologischen Kontexte.

2 Menschenbild des Nationalsozialismus  |  |

Die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, nach Autonomie, Abenteuern und Erlebnissen erfasste zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele junge Menschen in Deutschland. Der Übergang vom Kaisertum zur demokratischen Republik lässt sich an Gemeinsamkeiten festmachen.

Eine geradezu religiöse Erhöhung, wie es KÜENZLEN ausführt, erfährt die Bedeutung der Gemeinschaft, der Körperkult, die Vorstellung eines Führers, Hingabe, Pflichtbewusstsein und Wahrheitswille.

Nach der Wandervogelbewegung und des Freideutschtums kam es in einer bündischen Phase zu strafferen Bewegungen mit militärischen Gruppenformen. Ziele der Bündischen Jugend deckten sich mit denen der Hitlerjugend (vgl. völkisches Denken, Führertum, Gefolgschaft).

2.1 Doktrin einer "Erneuerung"  |  |

Mit der nationalsozialistischen Doktrin einer "Erneuerung" kam es zu rassistischen Grundannahmen, etwa einer sozial - biologischen Unterscheidung von Menschen nach ihrer Herkunft und Wertigkeit mit einem unterschiedlichen Anspruch auf ein Leben, der Fiktion einer erbbiologisch gesunden Volksgemeinschaft, der Vorstellung einer auf Führer-Gefolgschaft?? vorhandenen Volksordnung und dem Anspruch eines "Herrenvolkes" auf "Lebensraum".

Daraus resultierten in der Folge Erziehungsgrundsätze die die Erhaltung und Pflege der besten rassischen Elemente, deren Züchtung zu wertvollen Gliedern sowie die Neubewertung einer geistigen, körperlichen und charakterlichen Erziehung (vgl. KNOPP 1999, PIPER 2018).

Die staatliche Erziehung der Schule war ausgerichtet auf die Doktrin des Nationalsozialismus. Nachschulische Erziehung gipfelte für die männliche Jugend in militärischer Ausbildung.

Ausdrucks- und Interaktionsformen wie Paraden, Demonstrationen und Rituale wurden in verschiedene gesellschaftliche Bereiche getrennt (Militär, Arbeiterbewegung, Kirche, Werbung).

Die Muster dienten in der Folge anderen Organisationen mit einem politisch - ideologischen Anspruch, etwa der Hitler - Jugend (HJ), dem Bund Deutscher Mädel (BDM) und dem Reichsarbeitsdienst (RAD).

2.2 Organisation des Alltags  |  |

In allen Bereichen wurde das Leben des Einzelnen organisiert.

Dies umfasste die Sozialisation der Kinder und der Heranwachsenden mit dem Alleinvertretungsanspruch in der Erziehung durch den Staat bzw. die Partei, durch die Aufnahme in der Folge in den Verband des Jungvolkes bzw. der Jungmädel, in die HJ und dem BDM. 1939 kam es zur Bildung von Sondereinheiten, etwa die Marine - HJ, die Motor - HJ, die Flieger - HJ und Nachrichten - HJ.

Ebenso wurde das Leben der Erwachsenen durch den Staat bzw. die Partei organisiert, etwa in der Parteimitgliedschaft, in Aktionen der Partei und in der rigorosen Kontrolle im Alltag und Berufsleben.

Der Einzelne war von einem Netz von Organisationen umgeben.

Die Ausbildung individueller Identität wurde verhindert.

Alle Menschen sollten "gleichgeschaltet" werden.

3 Menschenbild des Sowjetkommunismus  |  |

Auch die Revolution von 1917 in der kommenden Sowjetunion und in der westeuropäischen Arbeiterbewegung hatte als Ziel ein neues Menschenbild.

3.1 Dostojewski  |  |

Bereits in Dostojewskis "Dämonen" (1872) zeigten sich Motive eines sozialpolitischen Umbruchs, entstanden aus dem unterdrückten und ungebildeten Volk (vgl. TETZNER 2013).

In der Gestalt des jungen Ingenieurs Kirillow - als Vorläufer eines neuen Menschenbildes - wird in der "Vernichtung Gottes" der Weg zum "Neuen Menschen" bereitet.

Bereits die russischen Vorrevolutionäre übernahmen die Verknüpfung von ethischem Rigorismus und revolutionärer Praxis (vgl. HARING 2018, 32-33).

3.2 Bolschewiki  |  |

Andrej SINJAWKIJ (1989, 19-25) beschreibt die ersten Jahre nach der Revolution, etwa die Laufbahnen jenseits der Klassenstrukturen, allgemeines Angebot von Bildung, Kunst der Futuristen und Wert an sich. Der Sowjetmensch ist mit dem Begriff Überlegenheit verbunden.

Abgelöst wird die Aristokratie vom Bolschewismus.

Die Bolschewiki bilden das neue Menschenbild.

Wichtig ist das, was im Klassenkampf dem Proletariat hilft (vgl. FIGES 2008, 82).

Die Sozialisierung des Kindes bedeutete, eine rationale Liebe mit einer erweiterten sozialen Familie einzusetzen.

Vermittelt wird dies durch die Pioniere und den Komsomol.

Im Erwachsenenleben geschah dies durch Arbeitskommunen und neue technische Berufe für den Aufbau eines Industriestaates, immer im Kontext der Lehre des Marxismus - Leninismus.

4 Revolutionäres Bewusstsein - Ernesto Che Guevara  |  |

Als begabter Taktiker des Guerillakrieges gegen den kubanischen Diktator Fulgencio Batista und Begleiter von Fidel Castro entwickelte er eine eigene Vision für die Zeit nach der Revolution in Kuba und wurde nach seinem Tod zur Ikone der weltweiten Studentenbewegung der sechziger und siebziger Jahre. Er verkörpert bis heute den sozialrevolutionären Typ (vgl. JUCHLER 2018, 67-80).

4.1 Sozial - revolutionäres Konzept  |  |

Neben einem Entwurf als Theoretiker der kubanischen Revolution im militärischen Bereich entwirft Guevara ein wirtschaftspolitisches Konzept in Verbindung mit der Konzeption eines neuen Menschenbildes.

Angestrebt wird ein Finanzierungssystem mit Unternehmen als Konglomerat von Fabriken und Produktionseinheiten mit gemeinsamen Bestimmungen.

Das Geld/Kapital gilt lediglich der Kontrolle.

Die Unternehmen verfügen über eigene Fonds bei Banken. Es gibt eine staatliche Verfügungsgewalt.

Unternehmen unterliegen einer zeitlichen Arbeitsnorm, ein egalitärer Zeitlohn kann bezahlt werden.

In einem gewissen Zweitraum verdient jeder den gleichen Lohn, unabhängig von der Art der Tätigkeit.

An die Stelle des materiellen Anreizes ist ein moralischer Anreiz erforderlich, als Erfüllung der vom Plan vorgegebenen Arbeitsnormen.

Das zentralisierte Planungssystem bzw. Finanzierungssystem scheitert letztlich an unrealistischen Planzielen, wirtschaftlicher Desorganisation und dem Absinken einer Arbeitsproduktivität.

4.2 Politisch - revolutionäres Konzept  |  |

Die folgenden Aspekte in einem Brief an einen Freund gelten als politisches Vermächtnis (vgl. JUCHLER 2018, 69).

Der Guerillakampf galt als Pflicht (vgl. die altruistische Haltung Moral der Kämpfer).

In der Haltung der Kämpfer war bereits der Mensch der Zukunft zu erkennen.

Ziel sei ein neues Bewusstsein zu erzeugen. Das derzeitige Bewusstsein sei noch vom feudalen kapitalistischen System korrumpiert. Für ein neues Bewusstsein soll das Volk in bestimmter Weise erzogen werden.

Vor allem sollte dies in der Arbeitsstelle bzw. im Produktionsprozess geschehen.

Die revolutionären Führer sind Lehrer und Beispiel.

Im Prinzip sei der Neue Mensch ein Guerillero in ziviler Kleidung.

4.3 Studentische Protestbewegung  |  |

Für die studentische Protestbewegung der westlichen Industriestaaten war die Selbststilisierung Guevaras als säkularer Heilsbringer für die Dritte Welt entscheidend.

Die historische Parallele in der Faszination bestimmter Intellektueller in Europa und Nordamerika liegt in den Anstrengungen zur Verwirklichung eines neuen Menschenbildes in der Sowjetunion der zwanziger und dreißiger Jahre.

5 Human Enhancement  |  |

Den zeitgemäßen Ausdruck eines neuen Menschenbildes findet in den Sozialutopien der Moderne statt. Kollektive Werte und Normen bilden die Grundlage. Ziel ist eine Wende zum Besseren (vgl. DICKEL 2018, 85-95).

In den Staatsromamen der frühen Neuzeit wurde eine utopische Ordnung noch auf ferne Inselreiche verlagert (vgl. MORUS 2014).

In den Sozialtechnologien der Moderne gelten als Instrumente für neue Menschenbilder politische Maßnahmen und erzieherische Methoden.

Erst die Gesellschaft bildet ein neues Menschenbild.

Die daraus folgende Erziehung bzw. Bildungsphase bildet den neuen Menschen.

5.1 Human Enhancement  |  |

Mit Francis FUKUYAMA (1999) werden uns Werkzeuge an die Hand gegeben, die uns durch Sachtechnologien Leistungen erbringen können, die durch vergangene Sozialtechnologien nicht gelingen konnten.

Das neue utopische Projekt, von Fukuyana mahnend skizziert, lautet "Human Enhancement", also die Verbesserung des Menschen durch technologische Eingriffe in den Körper wie durch Pharmaka, Implantate, Prothesen, Bio- und Nanotechnologie (vgl. COENEN - GAMMEL - HEIL - WOYKE 2010; zur ethischen Debatte SCHÖNE - SEIFERT/ TALBOT 2009).

Enhancement bedeutet den gesundheitlichen Normalzustand zu verändern.

Dies bedeutet die Konstruktion von Verbesserungsmöglichkeiten, also etwa ästhetische Eingriffe, leistungssteigernde Pharmaka und Implantate für eine Steigerung menschlicher Fähigkeiten anzuwenden.

5.2 Transhumane Pfade  |  |

Das gegenwärtig körperlich Unmögliche soll technologisch möglich gemacht werden. Im bioethischen Diskurs werden derzeit die drei Pfade Designerbabies, Cyborgs und Uploads behandelt.

5.2.1 Designerbabies  |  |

Das "genome editing" - Methode zum Entfernen, Einfügen und Verändern der DNA - erneuert einen Diskurs über biotechnische Interventionen im Rahmen einer "liberalen Eugenik". Keineswegs muss der genetisch Neue Mensch ein Produkt staatlicher Kollektiventscheidungen sein, vielmehr kann er als ein Produkt einer Vielzahl von elterlichen Entscheidungen gedacht werden.

Bestimmt war die Debatte vom der Idee einer Selektion, in der liberalen Fassung einer Selektion der besseren Nachkommen auf der Basis der Präimplantationsdiagnostik. Durch neue Methoden des genome editing gibt es die Möglichkeit genmanipulativer Eingriffe in die Keimbahn.

Utopisten hoffen und Gegner fürchten, dass in solchen Manipulationstechniken Menschen entstehen, die völlig andere Eigenschaften aufweisen wie der Mensch der Gegenwart.

5.2.2 Cyborgs  |  |

Seit Jahrzehnten ist eine andere transhumane Vision in Diskussion, die Prothesen und Implantate verwendet. Der Zusammenschluss von Bio-, Nano- und Informationstechnologie führt zu Verbesserungsmöglichkeiten, die ein Mensch in seinem Leben nutzen kann.

Neuro - Implantate sollen zur Steigerung der Kognition führen.

Ein künstliches Auge kann die Sehkraft steigern und Teile des elektromagnetischen Spektrums wahrnehmen.

Ein künstliches Ohr kann bisher nicht hörbare Töne vermitteln.

Denkbar wäre eine Vernetzung künstlicher Sinnesorgane verschiedener Personen.

Bioelektronik könnte dem Körper zusätzliche Kraft verleihen.

Der implantierte Mensch kann schrittweise zum Cyborg werden, ein Hybrid aus Mensch und Maschine (vgl. DICKEL 2016, 101-115).

5.2.3 Uploads  |  |

Eine radikale Form eines neuen Menschenbildes bzw. eines Neuen Menschen bildet die vollständige Digitalisierung des menschlichen Bewusstseins (Uploading oder Whole Brain Emulation). Die Prämisse geht davon aus, dass sich das Gehirn letztlich als austauschbare Hardware für die Software des Bewusstseins beschreiben lässt. Die Möglichkeit eine Neuroscans scheint gegeben.

Es geht, so die Vorstellung, um eine umfassende Entgrenzung. Der digitale Mensch soll frei von der Biologie seine geistigen Fähigkeiten verbessern und umgestalten können. Er wird so zur sich selbst formenden künstlichen Intelligenz (vgl. KURZWEIL 1999).

5.2.4 Gesellschaftliche Aspekte  |  |

In der Wissenschaft stoßen die drei transhumanen Pfade auf Ablehnung bzw. Skepsis. Ein Paradigmenwechsel von den Naturwissenschaften zum informationstechnischen Denken bzw. ein Umbruch im wissenschaftlichen Weltbild scheint nicht vorhanden zu sein.

Auch wenn das Uploading noch als Phantasie angesehen wird, einige Technikvisionäre sehen diese Technologie in diesem Jahrhundert als Wirklichkeit an. Als der prominenteste Vertreter gilt Ray KURZWEIL, Träger der "National Medal of Technology" und "Director of Engineering" bei Google (vgl. KURZWEIL 1999).

Welche Bedeutung dieser Diskurs besitzt, zeugt sich in den Schlagworten "Industrie 4.0", "Smart Cities", "autonomes Fahren", "künstliche Intelligenz" und "synthetische Biologie".

Im deutschsprachigen Raum ist der Diskurs naturgemäß von der Belastung durch die Eugenik bestimmt (vgl. WEINGART - KROLL - BAYERTZ 1992). Allerdings läuft auch ein Diskurs über "liberale Eugenik" (vgl. HABERMAS 2005).

Damit drängt sich die Vorstellung auf, dass Menschenbilder bzw. der Neue Mensch auch ein Produkt der Gesellschaft sind.

Dies ist eine Gesellschaft, die als primäres Mittel ihrer Selbstgestaltung und Selbsttransformation begreift (vgl. DICKEL 2018, 95).

Individualisierung und Vielfältigkeit sind in kulturelle Wertsysteme, Normen und Wunschbilder eingebettet.

6 Selbstoptimierung im Neoliberalismus  |  |

Menschenbilder bedürfen einer prozesshaften Optimierung, demnach kontinuierlich in einem Veränderungsprozess in den verschiedenen Bereichen des Lebens.

6.1 Veränderungsprozesse  |  |

Nicht ein Idealzustand ist anzustreben, vielmehr das Bestmögliche.

Individualisierung und Vielfältigkeit sind in kulturelle Wertsysteme, Normen und Wunschbilder eingebettet.

Dem Einzelnen ist die Ausformung überlassen, denn es gibt keinen allgemein gültigen Maßstab.

Eine Optimierung des Selbst gestaltet sich zumeist Schritt für Schritt in Modifikationen der Varianten der täglichen Lebensführung (vgl. DUTTWEILER 2018, 107).

6.2 Gouvernementalität  |  |

In Anlehnung an die Analysen vom Michel FOUCAULT zur Gouvernementalität (Regierungstechnologie) der Gegenwart zeigen sich die Wünsche und Interessen der Einzelnen mit politischen Zielen (vgl. FOUCAULT 1993, 24-62).

Für die Politischen Bildung sind diese von wesentlicher Bedeutung.

Praktiken menschlichen Handelns zielen auf den Zusammenhang von Wissen, Macht und Technologie.

Mit "Gouvernementalität" wird der Macht- und Wissenskomplex bezeichnet, in dem die Formen der politischen Regierung auf Formen der Selbstführung zurückgreifen. Der Fokus liegt auf der Führung anderer und der Führung des Selbst. Regierung bedeutet demnach die Verbindung von Selbst- und Fremdführung.

Foucault sieht Regierungstechnologien als spezifische Machtbeziehung zwischen Freiheiten und Herrschaftszuständen.

Damit man dies umsetzen kann, bedarf es einer Vielfalt von Möglichkeiten. Regierungstechniken in diesem Verständnis beziehen sich nicht nur auf das Politische, vielmehr auch auf die Führung jeder Art einer Institution bzw. eines Unternehmens (vgl. Bildungsinstitutionen, Verwaltung, Betriebe oder Vereine).

Gouvernementalität der Gegenwart knüpft an den Liberalismus an, die Freiheit für Markt und Individuum, den Bezug zum Leben des Einzelnen und der Bevölkerung, ihre Sicherheit, der Alters- und Armutsvorsorge (vgl. BRÖCKLING - KRASMANN -LEMKE 2000).

Die Verschiebung zum Neoliberalismus ergibt sich aus dem Verhältnis von Staat und Markt.

Bildung, Gesundheit und Soziales werden als Marktgeschehen gefasst.

Neoliberale Regierungsrationalität produziert und bezieht sich auf ein Wissen vom Menschen, das ihn als Unternehmer sieht.

Die Logik des Unternehmerischen und der Selbstverwirklichung bezieht sich auf das Wissen um eine Menschenführung(vgl. Führung auf Distanz mit Anreiz-, Aktivierungs- und Ermächtigungsprogrammen).

Zu sorgen ist folgerichtig sich um die eigene Gesundheit, Sicherheit, Risikominimierung, Armutsvermeidung, Leistungs- und Arbeitsfähigkeit (vgl. LESSENICH 2008).

6.3 Handlungsfelder einer Selbstoptimierung  |  |

Ein Dauerbrenner der Selbstoptimierung ist die Suche nach Glück.Es stellt eine Augenblickserfahrung dar, die nur subjektiv bestimmbar ist. Glück kann alle Bereiche des Lebens umfassen.

Es verändert das Menschenbild, indem es die Freiheit und Selbstverwirklichung fördert und zu Selbstvertrauen und sozialer Anerkennung führt.

Das Menschenbild benötigt aber nicht zwingend solche subjektive Momente. Es geht auch mit sanften Eingriffen .Ein Beispiel dafür ist der Begriff "Wellness". "well being" und "Fitness" ist eine Sehnsuchtsformel geworden.

Stress gilt als Antagonist. Hier ist man unfähig, mit negativen Bedingungen zufriedenstellend umgehen zu können.

Die Arbeit an der eigenen Balance an seinem Menschenbild verlangt umfassende Selbstführungskompetenz, also Selbstverantwortung, Freiheit und Entscheidungsfähigkeit.

Es bedarf der Verfügung von Ressourcen.

Die alltägliche Selbsttechnologie ist gesellschaftlich bedeutend.

Das Selbst kann zu einem Modell der Rückkoppelung, Regulation und Optimierung führen.

Solche soziokulturelle Ressourcen sind

ökonomisch verwertbar,

stellen Momente einer gesellschaftlichen Integration dar und

tragen zu einer Selbstbestimmung bei, die politisch, kulturell und ökonomisch einsetzbar ist.

Die Digitalisierung ist die jüngste Kulturleistung des Menschen. Die Welt des 21. Jahrhunderts ist von Einrichtungen der Informationstechnologie (IT) im täglichen Leben bestimmt.

Alltägliche Einrichtungen werden von Sensoren mit Datenspeicherung bestimmt.

Messdatenmengen werden gesammelt, die Umwelt des Menschen wird mit einer Umgebungsintelligenz vernetzt. Menschen werden beobachtet, analysiert und prognostiziert, damit man ihnen immer einen Schritt voraus zu scheinen ist.

7.1 Internetfähigkeit  |  |

Die großen Unternehmen der Computerindustrie streben Internetfähigkeit an, präsentieren zunehmend mobile Kleincomputer an und vernetzen die Nutzer (vgl. HOFSTETTER 2018, 135-150).

Die Technik verändert das Menschenbild in einem Ausmaß, das schwer einschätzbar ist.

Es vollziehen sich weltweit Umbrüche in der Mobilität, Kommunikation, in den Kulturleistungen und in gesellschaftlichen Normen.

Mitunter wird von einem Diktat der Digitalisierung mit einem Verlust der Privatautonomie gesprochen (vgl. HOFSTETTER 2018, 139).

Ein neues technologisches Element stellt das "quantifying" dar, das eine zahlenmäßige Bewertung von Menschen, Gegenständen und Verfahren durchführen kann. Diese Messfühler ergeben eine große Datenmenge.

7.2 Messinstrumente  |  |

Smartphones sind solche Messinstrumente, die etwa Helligkeit und Schwerkraft messen, mit Kamera, Mikrofon und GPS ausgerüstet und mit Hilfe von Apps Schlaf, Akustik, Blutdruck und Blutzucker messen (können).

Manche Beobachter meinen, ein mit Smartphone erweiterter Mensch sei als Cyborg zu bezeichnen.

Solche Ausdehnung von Daten erfolgen auch in der virtuellen Welt in Form etwa von Nachrichten, Netzwerken, Fotos, Videoaufnahmen, Geopositionen und sonstigen Aktivitätszeiten.

7.3 Technologiezentren  |  |

Die Erfassung von Datenströmen sind für Technologiezentren von zentraler Bedeutung für ihre Geschäftsmodelle und erbringen enorme finanzielle Gewinne.

Die Zentren erstellen Profile der Nutzer, in der Industrie werden Verbesserungen und neue Produkte entworfen.

Der Mensch soll optimiert werden. Gemeint ist damit die Erfassung und Fusion von menschlichen Daten.

Zur Disposition stehen damit die Selbstbestimmung des Einzelnen und eine technologische Steuerung.

Diese künstliche Intelligenz wird von so manchem schlimmer als die Kernspaltung angesehen.

8 Reflexion  |  |

Konstruiert man das Bild eines typischen Mannes in den dreißiger Jahren, wie ihn Sabine HARING (2008 bzw. 2018, 27) schildert - vom Weltkrieg erschüttert, von Ordnung und Gesetz in Form entweder von Kommunismus oder Nationalsozialismus beeinflusst - zeigt sich die Motivation der Suche nach einem neuen Menschenbild.

Die Übernahme der Ideengeschichte bei der Suche nach dem Menschenbild und dessen Konstruktion weist auf Gottfried KÜENZLENs These - als Theologe, Religions- und Kultursoziologe - einer anthropologischen Voraussetzung auf Selbsttranszendenz.

Die Suche nach einem neuen Menschenbild bzw. einem "Neuen Menschen" wirkt als Befreiung von Daseinsunsicherheit und Daseinsohnmacht.

Wenn das Christentum vom Jenseits ausgeht, so wirken Säkularisierungsprozesse bereits im Diesseits.

Nicht länger wird eine Realisierung auf das Jenseits verschoben.

Die von der Menschheit konstruierte neue Menschenbildung bzw. der Neue Mensch soll als ein irdisches Wesen entstehen lassen.

Die Suche kann als Reaktion auf eine Krise des 19. und 20. Jahrhunderts interpretiert werden.

Gesellschaftliche Umbrüche im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit Phänomenen einer Globalisierung und Digitalisierung lassen neue Menschenbilder entstehen.

Für die Politische Bildung sind unterschiedliche Formen und Interpretationen von Menschenbildern bzw. des Neuen Menschen von wesentlichem Interesse.

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/ oder direkt zitiert werden

Abu Ayyash L./ Friedel A.-S./ Piepenbrink J./ Seibring A. (2018): Der Neue Mensch, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, Bonn

Bröckling U. - Krasmann S. - Lemke Th. (Hrsg.) (2000): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt/ M.

Chomski N. (2006): Profit Over People - War Against People. Neoliberalismus und globale Weltordnung, Menschenrechte und Schurkenstaaten, München

Coenen Chr. - Gammel St. - Heil R. - Woyke A. (Hrsg.) (2010): Die Debatte über "Human Enhancement". Historische, philosophische und ethische Aspekte der technologischen Verbesserung des Menschen, Bielefeld

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Geschichte und Theorieansätze der politischen Bildung in Österreich. Besondere Berücksichtigung vorberuflicher Bildung im Kontext mit Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017c): Interkulturalität - Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dickel S. (2016): Utopische Technologien in technologisierten Gesellschaften, in: Liessmann K.P. (Hrsg.): Neue Menschen! Bilden, optimieren, perfektionieren, Wien, 101-115

Dickel S. (2018): Der Neue Mensch . ein (technik) utopisches Upgrade. Der Traum vom Human Enhancement, in: Abbu Ayyash L./ Friedel A.-S./ Piepenbrink J./ Seibring A. (Hrsg.): Der Neue Mensch, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, Bonn, 85-95

Duttweiler St. (2018): Nicht neu, aber bestmöglich: Alltägliche Selbstoptimierung in neoliberalen Gesellschaften, in: Abbu Ayyash L./ Friedel A.-S./ Piepenbrink J./ Seibring A. (Hrsg.): Der Neue Mensch, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, Bonn, 107-117

Figes O. (2008): Die Flüsterer. Leben in Stalins Russland, Berlin

Foucault M. (1993): Technologien des Selbst, in: Luther H.M./ Huck Gutman/ Hutton P.H. (Hrsg.): Technologien des Selbst, Frankfurt/ M., 24-62

Fromm E. (1961): Der moderne Mensch und seine Zukunft, in: Funk R. (Hrsg.) (1999): Erich - Fromm - Gesamtausgabe, 12 Bände, Band XI, München, 276

Fukuyama F.: Bald schon wird die nachmenschliche Zeit beginnen, 19.6.1999 >  http://www.welt.de/printwelt/article574272/Bald_schon_wir_die_nachmenschliche_Zeit_beginnen.html http://www.welt.de/printwelt/article574272/Bald_schon_wir_die_nachmenschliche_Zeit_beginnen.html

Habermas J. (2005): Die Zukunft der menschlichen Natur - Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt/ M.

Haring S. (2008): Verheißung und Erlösung. Religion und ihre weltlichen Ersatzbildungen in Politik und Wissenschaft, Wien

Haring S. (2018): Der Neue Mensch im Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus, in: Abu Ayyash L./ Friedel A. -S./ Piepenbrink J./ Seibring A. (Hrsg.): Der Neue Mensch, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, Bonn, 27-37

Hofstetter Y. (2018): Neue Welt. Macht. Neue Menschen. Wie die Digitalisierung das Menschenbild verändert, in: Abu Ayyash L./ Friedel A.-S./ Piepenbrink J./ Seibring A. (Hrsg.): Der Neue Mensch, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, Bonn, 135-150

Juchler I. (2018): Ernesto Che Guevaras Konzeption des Neuen Menschen - Revolutionäres Bewusstsein, Pflicht und Opfertod, in: Abu Ayyash L./ Friedel A.-S./ Piepenbrink J./ Seibring A. (Hrsg.): Der Neue Mensch, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, 67-80

Kurzeil R. (1999): Homo Sapiens. Leben im 21. Jahrhundert - was bleibt vom Menschen?, Köln

Knopp G. (1999): Hitlers Helfer. Täter und Vollstrecker, München

Küenzlen G. (1997): Der Neue Mensch. Zur säkularen Religionsgeschichte der Moderne, München

Küenzlen G. (2018): Der alte Traum vom Neuen Menschen: Ideengeschichtliche Perspektiven, in: Abu Ayyash L./ Friedel A.-S./ Piepenbrink J./ Seibring A. (Hrsg.): Der Neue Mensch, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10274, Bonn, 13-23

Lessenich St: (2008): Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus, Bielefeld

Morus Th. (2014): Utopia (De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia 1516), Stuttgart

Piper E. (2018): Geschichte des Nationalsozialismus. Von den Anfängen bis heute, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10291, Bonn

Schöne - Seifert B./ Talbot D. (Hrsg.) (2009): Enhancement. Zur ethischen Debatte, Paderborn

Sinjawoskij A. (1989): Der Traum vom Neuen Menschen oder die Sowjetzivilisation, Frankfurt/ M.

Tetzner Th. (2013): Der kollektive Gott. Zur Ideengeschichte des "Neuen Menschen" in Russland, Göttingen

Weingart P. - Kroll J. - Bayertz K. (Hrsg.) (1992): Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland, Berlin

Teil II Sklaverei  |  |

10 Einleitung  |  |

Ein Sklave ist ein entrechteter Mensch, der gegen seinen Willen festgehalten, verschleppt, misshandelt und wirtschaftlich ausgebeutet wird. Ein Sklave ist ein Mensch, der zum Eigentum eines anderen Menschen erklärt wird.

Sklaverei ist ein Ausdruck von Gewalt zwischen Menschen oder menschlichen Gesellschaften. Sklaverei ist ein Akt der Unterwerfung, der bis in die Frühzeit der menschlichen Kulturen zurückreicht.

Statt etwa nach einem Krieg die besiegten Feinde zu töten, begannen einige Völker und Gruppen, diese gefangen zu nehmen, sie zu verschleppen und auszubeuten.

Verschuldung, Bestrafung, Diskriminierung und Gewinnsucht sind die Haupttriebfedern dafür, dass Menschen andere Menschen wie eine Ware in Besitz nehmen und sie versklaven.

10.1 Antike Hochkulturen  |  |

In den antiken Hochkulturen war die Sklaverei weit verbreitet. Die altorientalischen Gesellschaften Mesopotamiens, Ägypten, Griechenland, Rom – die meisten dieser antiken Kulturen wären ohne die systematische Entrechtung und Ausbeutung der Sklavenschicht nicht denkbar gewesen.

Im antiken Griechenland führte die Sklaverei zu einer Entlastung der athenischen Bürger, die dadurch genügend Muße und Freizeit gewannen, sich um politische Belange zu kümmern und am demokratischen Gesellschaftswesen teilzunehmen. Und auch das Römische Reich war eine Sklavenhaltergesellschaft.

In der Blütezeit Roms standen 20.000 römischen Bürgern 400.000 Sklaven gegenüber, die in allen Lebensbereichen Arbeit ohne Lohn verrichteten.

10.2 Sklaverei in Afrika und den arabischen Ländern  |  |

Der islamisch - arabische Raum war zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert eine dynamische Region, die einen großen Bedarf an Sklaven hatte.

Im Mittelalter wurden hier vor allem Sklaven aus Osteuropa über das Schwarze Meer und aus Mitteleuropa (über Magdeburg, Regensburg, Mainz, Prag, Venedig, Verdun, Narbonne und Barcelona) verschleppt.

Möglicherweise stammt das Wort "Sklave" ursprünglich von der arabischen Bezeichnung "saqaliba" ab, aus der sich auch die ethnische Bezeichnung "Slawe" ableitet.

Historiker schätzen, dass der Sklavenhandel im arabischen Raum zwischen dem 7. und dem 20. Jahrhundert etwa in der Größenordnung des Sklavenhandels im atlantisch-amerikanischen Raum zwischen 1450-1860 lag.

Auch in anderen Gebieten Afrikas gab es lange vor der Eroberung Amerikas schon die Sklaverei. Da in Afrika Eigentum im traditionellen Verständnis nicht in erster Linie Kontrolle von Land, sondern Kontrolle von Menschen bedeutet, lag es nahe, Menschen zu vertauschen oder zu verkaufen.

Zwischen dem 7. und 20. Jahrhundert wurden in Afrika sowohl über den Norden und die Sahara als auch über den Osten – über das Rote Meer und den Indischen Ozean – Millionen von Menschen in die Sklaverei verkauft.

Schließlich begann im Zeitalter der Kolonialisierung auch der Sklavenhandel an den afrikanischen Westküsten, durch den wiederum Millionen Afrikaner auf den amerikanischen Kontinent verkauft und verschleppt wurden.

10.3 Transatlantischer Sklavenhandel  |  |

Diese wohl berüchtigtste Phase in der Geschichte der Sklaverei begann mit der Eroberung Amerikas im Jahr 1492. Die schon vorher von den Europäern besetzte afrikanische Westküste wurde in der Folgezeit zum wichtigsten Umschlagplatz für Sklaven.

Die europäischen Kolonialmächte trieben Millionen von Afrikanern in die Sklaverei, um sie auf die Plantagen in Brasilien, in der Karibik und in den Südstaaten der USA zu verkaufen.

Rund 400 Jahre währte dieser Sklaventransfer nach Amerika. Besonders im 17. Jahrhundert nahm die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften für die Plantagen mit Zuckerrohr, Baumwolle und Tabak auf dem amerikanischen Kontinent große Ausmaße an.

Durch das Zeitalter der Aufklärung veränderte sich die Stimmung in Europa und erste Proteste gegen die Sklaverei wurden laut. Die Abschaffung der Sklaverei wurde schließlich von mehreren Faktoren eingeleitet: von der Selbstbefreiung der Sklaven, etwa während des berühmte Sklavenaufstands auf Saint - Domingue (heutiges Haiti) 1791-1803, von religiös motivierten Gruppen wie den Quäkern, die den Sklavenhandel ablehnten, sowie von der Bewegung der Abolitionisten (engl. abolition = Abschaffung, Aufhebung).

Dänemark verbot den Handel mit Menschen 1722, England schloss sich im Jahr 1807 an. Die Aufhebung der Sklaverei in den Südstaaten der USA zum Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges 1865 markierte das Ende der institutionell legitimierten Sklaverei in den Industrienationen.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Sklavenhandel schließlich auch auf dem afrikanischen Kontinent formell verboten.

10.4 Moderne Sklaverei  |  |

Offiziell haben heute alle Staaten weltweit die Sklaverei abgeschafft, zuletzt der afrikanische Staat Mauretanien im Jahr 1980. Doch die Abschaffung existiert nur auf dem Papier – moderne Sklaverei gibt es weiterhin in großem Umfang.

Formen moderner Sklaverei sind Kinderarbeit, Zwangsprostitution, Rekrutierung von Kindersoldaten sowie die klassischen Formen der Leibeigenschaft und wirtschaftlichen Ausbeutung.

Der renommierte amerikanische Sklaverei - Forscher Kevin Bales unterscheidet die alte Sklaverei früherer Zeiten von den Erscheinungsformen der modernen Sklaverei, die sich heute jeder juristischen Legalität entziehen:

Bales schätzt, dass heute mindestens 27 Millionen Menschen in sklavereiähnlichen Verhältnissen leben. Der Global Slavery Index geht von 40 Millionen Sklaven aus. Die Dunkelziffer ist wohl erheblich höher.

IT - Hinweis - Quelle

https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/sklaverei/index.html (29.10.2025) https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/sklaverei/index.html (29.10.2025)

Teil III Menschenwürde - Menschenrechte  |  |

Diese Norm anzuerkennen, bedeutet anzuerkennen, dass jeder Mensch Person mit der ihr eigenen unveräußerlichen Würde ist. Damit ist kein Mensch hinsichtlich seiner Eigenschaften und seines Verhaltens festgelegt oder kategorisiert. Vielmehr ist damit das normierende, ordnende und begründende Kriterium genannt, das allem individuellen und öffentlichen Handeln Orientierung und Maßstab sein muss.

- Dieses Bild vom Menschen hat auch Einzug gehalten in das deutsche Grundgesetz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."

- Ähnliche Formulierungen finden sich auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Weder der Verweis auf das, was gerade mehrheitsfähig ist, noch auf das, was "man immer schon so gemacht hat", auch nicht auf das, was sich gerade rechnet, kann diese Funktion der Grundorientierung übernehmen.

- Denn die genannten Aspekte stellen Bedingungen und formulieren Restriktionen, was mit der Rede von einer unbedingten Norm unvereinbar ist. Nur eine unbedingte Norm kann auch Grundlage für die unbedingte Geltung von Menschenrechten sein. Diese sind unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde und kommen jedem einzelnen Menschen als angeborene, unveräußerliche Rechte zu, unabhängig irgendeiner Kondition. Die Menschenrechte werden auch nicht vom Staat gewährt (und könnten ebenso wieder genommen werden), sondern sind dem Staat vorgegeben, müssen von ihm anerkannt und geschützt werden.

- Nicht zuletzt der Bezug auf die Menschenrechte verdeutlicht, dass der Mensch in seiner Würde ein Wesen der Freiheit ist – nicht nur externe Freiheiten wie etwa Reisefreiheit oder die Freiheit der Berufswahl, sondern auch interne Freiheiten wie Glaubens- und Gewissensfreiheit gehören unabdingbar zum Katalog. Freiheit meint die Selbstbestimmung des Einzelnen.

- Ethisch meint dies Wahrhaftigkeit und Verantwortung. Er erkennt, dass er herausgefordert ist, den ihm gegebenen Spielraum seiner Freiheit in Verantwortung zu nutzen, seine eigenen Grenzen also auf ein je Größeres hin zu überschreiten. Dieses kann in unserer pluralistischen Gesellschaft durchaus unterschiedliche Namen haben: Gemeinschaft, Solidarität mit den Schwachen, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Lebenssinn.

- Sicher bieten all diese Formen immer auch die Möglichkeit, ideologisch vereinnahmt zu werden. Vor allem aber liegt hier der Ansatzpunkt dafür, dass Menschen – und sei es auch nur in nachträglicher Deutung – dieses Sich - selbst - Überschreiten als im weitesten Sinn religiöse Momente erfahren.

- Der Hinweis des Individuums richtet sich auf die Gemeinschaft, der Mensch ist gleichermaßen Individual- und Sozialwesen. Soziales und politisches Handeln entsteht dort, wo Menschen sich in individueller Verantwortungsübernahme einig sind und gemeinsam auf das Ziel eines allgemeinen Wohls der Gesellschaft hin tätig werden.

- In dieser Selbstbestimmung in Gemeinschaft wird jene Solidarität möglich, die zu einem Strukturprinzip gesellschaftlicher Ordnung wird, sofern diese der Menschenwürde Rechnung zu tragen sucht.

- Die Bereitschaft, seine Fähigkeiten entsprechend einzubringen, muss durch entsprechende Rahmenbedingungen gleichermaßen befördert wie unterstützend flankiert werden. So weit wie nötig, muss von der nächstgrößeren Einheit, letztlich vom Staat, auch Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden.

- Diese Kompetenzanerkennung und Freiheitsermöglichung bezieht sich auf das Subsidiaritätsprinzip.

Quelle

https://www.bpb.de/themen/suche/?global=true&term=Menschenbild, Menschenwürde und Menschenrechte&global-format-main=all&global-year=all&cc-license=all (11.6.2025) https://www.bpb.de/themen/suche/?global=true&term=Menschenbild, Menschenwürde und Menschenrechte&global-format-main=all&global-year=all&cc-license=all (11.6.2025)

11 Naturrecht  |  |

Lehre, die – im Unterschied zum Rechtspositivismus – die These vertritt, dass man Recht und Moral nicht trennen könne. Etwas ist Recht oder Unrecht, weil es der Natur des Menschen bzw. der natürlichen Vernunft entspreche (deshalb auch »Vernunftrecht«) bzw. widerspreche. Daher gebe es auch Recht, welches gelte, ohne dass es in einem Interner enthalten sein muss.

Im Mittelalter galt die göttliche Ordnung als Maßstab des Rechts. Das Naturrecht ergab sich somit aus der gottgewollten Ordnung.

In der Aufklärung erkannte man dann das Problem, den Inhalt des Naturrechts eindeutig, d. h. unabhängig von persönlichen Standpunkten, zu bestimmen.

Weitgehende Einigkeit besteht aber bis heute hinsichtlich der auf dem Gedanken des Naturrechts beruhenden Radbruch’schen Formel.

Der Rechtsphilosoph Gustav Radbruch hatte diese 1946 mit Blick auf den Nationalsozialismus entwickelt, so etwa bei Gesetzen, die grundlegenden Forderungen der Gerechtigkeit widersprechen, handle es sich nicht um geltendes Recht, sondern um „gesetzliches Unrecht“, dem man den Rechtscharakter absprechen müsse und demgegenüber man keinen Gehorsam schuldig sei. Ob die Radbruchformel etwa auf die Todesschützen an der Berliner Mauer übertragen werden kann, ist umstritten.

12 Menschenrechtssystem  |  |

Das Menschenrechtssystem ist kein abgeschlossenes System sondern unterliegt – als Spiegelbild der gesellschaftlichen Herausforderungen und Werte – einem permanenten Entwicklungsprozess.

18. Jahrhundert: Die Verschriftlichung von Menschenrechten ist z.B. eine der Errungenschaften der Aufklärung: Besonders im Rahmen der Unabhängigkeitsbewegung in Amerika und im Zuge der französischen Revolution wurden die ersten Freiheitsrechte (bürgerliche und politische Rechte) erkämpft und in nationalen Verfassungen festgelegt.

19. Jahrhundert: Das soziale Elend der industriellen Revolution hat dazu geführt, dass zunächst Rechte zum Schutze der Arbeitenden, dann aber auch andere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gefordert und verankert wurden.

20. Jahrhundert: Nach den Gräueln des zweiten Weltkriegs wurde eine neue Weltordnung geschaffen, die künftig menschliche Katastrophen wie den Holocaust verhindern sollte. Unter dem Eindruck des Entsetzens über die Geschehnisse wurde auch damit begonnen, Menschenrechte auch international festzuschreiben und Staaten dazu zu verpflichten, diese einzuhalten.

21. Jahrhundert: Schließlich wurde als Bestandteil des Prozesses der Entkolonialisierung in den sechziger Jahren und aufgrund der zunehmenden Kluft zwischen den Staaten des Nordens und des Südens ein Recht auf Entwicklung und Selbstbestimmung der Völker (kollektive Rechte) gefordert und international festgeschrieben.

12.1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte UNO  |  |

Menschenrechte/ Überblick

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte AEMR von 1948 ist das wohl bekannteste Menschenrechtsdokument und stellt gleichzeitig auch den Grundstein für den internationalen Menschenrechtsschutz dar. Denn bis zum Zweiten Weltkrieg waren Menschenrechte und der Schutz der Menschenrechte fast ausschliesslich eine Angelegenheit der nationalen Verfassungen, und nur ganz wenige Fragen wurden auf internationaler Ebene geregelt.

Der nationalsozialistische Terror und die Schrecken des Zweiten Weltkrieges führten jedoch zu einer Wende. Bereits während des Krieges erklärten die gegen Deutschland und seine Verbündeten kämpfenden Alliierten, Bedingungen schaffen zu wollen, damit alle Menschen in Frieden und frei von Furcht und Mangel leben könnten. Deshalb enthält die Charta der 1945 gegründeten Vereinten Nationen den klaren Auftrag an die Staatengemeinschaft, die Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundrechte für jedermann zu fördern.

Der wirkliche Durchbruch der Idee der Menschenrechte für alle gelang dann mit der im Dezember 1948 erfolgten Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der UNO. 48 Staaten stimmten für die Erklärung, 8 enthielten sich der Stimme. Vorangegangen war ein zweijähriger Diskussionsprozess in der gerade erst gegründeten UNO-Menschenrechtskommission??, in der die Vertreter/innen von 18 Staaten unter dem Vorsitz der US -Amerikanerin Eleanor Roosevelt tagten. In den Entstehungsprozess flossen zum einen die westliche Tradition von Menschenrechtserklärungen und Grundrechtskatalogen ein, zum andern aber auch neue Akzentsetzungen vor allem im Bereich der Sozialrechte.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte/ AEMR ist zwar kein juristisch verbindliches Dokument, doch hat sie politisch und moralisch ein sehr grosses Gewicht und gewissen ihrer Garantien kommt heute gewohnheitsrechtlicher Charakter zu. Die AEMR war außerdem ein wichtiger inhaltlicher Bezugspunkt für die Ausarbeitung der verbindlichen UNO -Menschenrechtskonventionen seit den fünfziger Jahren.

Inhalt der AEMR

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte statuiert bürgerliche, politische und soziale Rechte, die den Menschen um ihrer Würde willen zukommen sollen. In 30 Artikeln werden Garantien zum Schutz der menschlichen Person (Recht auf Leben, Verbot der Sklaverei, Verbot der Folter, Verbot willkürlicher Festnahme und Haft, etc.), Verfahrensrechte (Anspruch auf wirksame Rechtsbehelfe, etc.), klassische Freiheitsrechte wie z.B. die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Eigentumsgarantie oder die Ehefreiheit sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Recht auf soziale Sicherheit, Recht auf Arbeit, Recht auf Nahrung und Gesundheit, Recht auf Bildung, etc.) garantiert. Diese Rechte sollen für alle Menschen ungeachtet ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer Nationalität gelten (Art. 2), denn alle Menschen sind frei und an Würde und Rechten gleich geboren (Art. 1).

Präambel

Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräusserlichen Rechte die...

Artikel 1 – Freiheit, Gleichheit, Solidarität «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste...

Artikel 2 – Verbot der Diskriminierung 1. «Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa...

Artikel 3 – Recht auf Leben und Freiheit «Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.» Erläuterung zu Artikel 3 Das Recht auf Leben ist die...

Artikel 4 – Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels «Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen...

Artikel 5 - Verbot der Folter «Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.» Erläuterung...

Artikel 6 – Anerkennung als Rechtsperson «Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson.» Erläuterung zu Artikel 6 Mit der Bestimmung, dass jeder...

Artikel 7 – Gleichheit vor dem Gesetz «Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf den...

Artikel 8 – Anspruch auf Rechtsschutz «Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen alle Handlungen, die seine ihm...

Artikel 9 – Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Ausweisung «Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.» Erläuterung zu Artikel 9 Jeder...

Artikel 10 – Anspruch auf rechtliches Gehör «Jeder Mensch hat in voller Gleichberechtigung Anspruch auf ein der Billigkeit entsprechendes und öffentliches Verfahren vor einem...

Artikel 11 – Unschuldsvermutung; keine Strafe ohne Gesetz 1. «Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem...

Artikel 12 – Schutz der Freiheitssphäre des Einzelnen «Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, sein Heim oder seinen Briefwechsel noch Angriffen auf seine Ehre...

Artikel 13 – Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit 1. «Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates.» 2. «Jeder Mensch...

Artikel 14 – Recht auf Asyl 1. «Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu geniessen.» 2. «Dieses Recht kann...

Artikel 15 – Recht auf Staatsangehörigkeit 1. «Jeder Mensch hat Anspruch auf Staatsangehörigkeit.» 2. «Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich...

Artikel 16 – Ehefreiheit und Schutz der Familie 1. «Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Religion das Recht, eine...

Artikel 17 – Eigentumsgarantie 1. «Jeder Mensch hat allein oder in der Gemeinschaft mit anderen Recht auf Eigentum.» 2. «Niemand darf willkürlich seines...

Artikel 18 – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit «Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine...

Artikel 19 – Meinungs- und Informationsfreiheit «Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und...

Artikel 20 – Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 1. «Jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken.» 2. «Niemand darf gezwungen...

Artikel 21 – Allgemeines und gleiches Wahlrecht; Zulassung zu öffentlichen Ämtern 1. «Jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung öffentlicher Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte...

Artikel 22 – Recht auf soziale Sicherheit «Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche Massnahmen und...

Artikel 23 – Recht auf Arbeit und gleichen Lohn, Koalitionsfreiheit 1. «Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen...

Artikel 24 – Recht auf Erholung und Freizeit «Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit sowie auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf periodischen, bezahlten...

Artikel 25 – Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 1. «Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschliesslich Nahrung,...

Artikel 26 – Recht auf Bildung, Erziehungsziele, Elternrecht 1. «Jeder Mensch hat Recht auf Bildung. Der Unterricht muss wenigstens in den Elementar- und Grundschulen unentgeltlich sein. Der...

Artikel 27 – Freiheit des Kulturlebens 1. «Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen und am...

Artikel 28 – Angemessene Sozial- und internationale Ordnung «Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung angeführten...

Artikel 29 – Grundpflichten und Einschränkungen 1. «Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entwicklung seiner Persönlichkeit...

Artikel 30 – Auslegungsvorschrift «Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärung darf so ausgelegt werden, dass sich daraus für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person...

12.2 Menschenrechte im Europarat  |  |

Der Schutz der Menschenrechte zählt zu den wichtigsten Anliegen des Europarates. Die größte Errungenschaft in diesem Zusammenhang ist die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), ein völkerrechtlicher Vertrag, welcher 1950 geschlossen wurde und 1953 in Kraft trat. Bis heute sind alle 46 Mitgliedstaaten des Europarates der Konvention beigetreten. Österreich ist seit 1958 Vertragspartei der EMRK; die Konvention steht in Österreich im Verfassungsrang. Die EMRK schützt wesentliche Rechte und Freiheiten, wie z.B. das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren, auf Privat- und Familienleben, das Recht auf Meinungs- und Religionsfreiheit, sowie die Versammlungsfreiheit und das Folterverbot. Mittels verschiedener Protokolle wurden weitere Rechte hinzugefügt und die Todesstrafe geächtet.

Alle Staaten, die der EMRK beigetreten sind, verpflichten sich, die enthaltenen Rechte und Freiheiten gesetzlich zu garantieren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) überwacht die Einhaltung der Konvention. Einzelpersonen, gleichgültig welcher Nationalität, aber auch Staaten, können, sobald sie alle innerstaatlichen Rechtsmittel ausgeschöpft haben, beim Gerichtshof Beschwerde einlegen, falls sie Konventionsrechte durch einen Vertragsstaat verletzt sehen. EGMR - Urteile sind für alle Vertragsstaaten bindend. Demgemäß müssen alle Urteile des Gerichtshofes, in denen eine Menschenrechtsverletzung durch die Republik Österreich festgestellt wurde, in Österreich umgesetzt werden, z.B. durch Schadenersatzzahlungen. Die Urteile des Gerichtshofes dienen der österreichischen Bundesregierung auch als Richtschnur zur weiteren Verbesserung des Menschenrechtsschutzes in Österreich. So werden etwa entsprechende Gesetzesänderungen vorgenommen, oder die Weiterbildung im Justizwesen und in der Exekutive angepasst.

Durch das Anwachsen der Mitgliedstaaten des Europarats auf 46 hat der EMGR mit einer Beschwerdeflut zu kämpfen. Durch einen (laufenden) Reformprozess und vor allem interne Effizienzsteigerungsmaßnahmen des EGMR gelingt es nach und nach, den Rückstau bei der Behandlung von Beschwerden zu bewältigen. Österreich hat sich bei der Reform des Gerichtshofs stets für die Beibehaltung des individuellen Beschwerderechts im vollen Umfang eingesetzt. Eine echte Entlastung ist letztlich nur durch einen Rückgang der Beschwerden aufgrund besserer Erfüllung der menschenrechtlichen Verpflichtungen und raschere Umsetzung der Urteile durch die Staaten zu erwarten.

Neben der EMRK gehören die Europäische Konvention zum Schutz vor Folter und unmenschlicher oder entwürdigender Behandlung oder Strafe, die Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten, und die Europäische Sozialcharta und in jüngerer Zeit, Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ("Istanbul - Konvention") zu den wichtigsten Menschenrechtsverträgen des Europarates. Österreich ist allen diesen Verträgen beigetreten. Mit den Überwachungs- und Überprüfungesmechanismen, die für jeden dieser Verträge bestehen, verfügt der Europarat über ein Arsenal an Instrumenten zum Schutz der Menschenrechte in Europa. Eine zentrale Rolle kommt auch dem/ der 1999 geschaffenen Kommissar/ in für Menschenrechte zu. Seine/ Ihre Aufgabe ist es, Mängel beim Schutz der Menschenrechte zu identifizieren, Mitgliedstaaten bei der Verbesserung des Menschenrechtsschutzes zu unterstützen und die Öffentlichkeit für Menschenrechte zu sensibilisieren.

12.3 Menschenrechtsrat  |  |

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges riefen im April 1946 die Vereinten Nationen die UN - Menschenrechtskommission (MRK) ins Leben. Die aus 53 Mitgliedstaaten bestehende Kommission hatte die Aufgabe, Menschenrechte zu fördern und zu schützen.

Die Kommission arbeitete zunächst die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus, die im Dezember 1948 verabschiedet wurde. Später wurde das Mandat der MRK schrittweise erweitert: Über Sonderberichterstatter untersuchte sie, wie Menschenrechtsstandards in einzelnen Staaten implementiert wurden; außerdem sprach die Kommission Verurteilungen und Empfehlungen an einzelne UN - Mitgliedstaaten aus, die allerdings rechtlich nicht bindend waren.

Die Arbeit der MRK war zunehmend geprägt durch Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten und dem Vorwurf der Politisierung: Autoritäre Staaten in Asien und Afrika warfen den westlichen Demokratien vor, in Menschenrechtsfragen aufgrund wirtschaftlicher Interessen doppelte Standards anzulegen. Die westlichen Länder warfen den autoritären Staaten wiederum vor, unter dem Vorwand kultureller Besonderheiten Menschenrechtsrelativismus zu betreiben.

Einige Menschenrechtsgruppen kritisierten, das Interesse am Schutz nationaler Interessen würde die Arbeit der Kommission überschatten. Auch Staaten, in denen sich Menschenrechtsverletzungen häuften – beispielsweise der Sudan, Saudi - Arabien und Kuba – blieben Mitglieder der MRK. Als Libyen 2003 ihren Vorsitz übernahm, verlor die Institution weiter an Glaubwürdigkeit. Auf Empfehlung des damaligen UN - Generalsekretärs Kofi Annan beschloss am 15. März 2006 die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution 60/251, die Kommission aufzulösen und durch den Menschenrechtsrat (MRR) zu ersetzen.

Der MRR mit Sitz in Genf ist kleiner und soll effektiver sein: Die 47 Mitglieder sind nach dem Prinzip geografischer Ausgewogenheit verteilt: 13 Sitze erhält die Gruppe der afrikanischen Staaten, 13 die der asiatischen Staaten, acht die der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, sechs stehen der Gruppe der osteuropäischen Staaten und sieben der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten zur Verfügung. Die Mitglieder werden für je drei Jahre gewählt. Dafür ist eine absolute Mehrheit der Mitgliedstaaten der UN - Generalversammlung erforderlich ; die Mitgliedschaft im MRR kann auf sechs Jahre verlängert werden, für die folgende Amtszeit darf der Mitgliedstaat nicht wiedergewählt werden. Die Generalversammlung kann Mitglieder des Rates suspendieren, falls sie der Ansicht ist, dass diese systematisch und in großem Umfang gegen Menschenrechte verstoßen. So wurde im März 2011 wegen Gewalt gegen die Zivilbevölkerung Libyens Mitgliedschaft im MRR ausgesetzt.

Der MRR hat ein breites Mandat. Er soll sich für die Verbreitung der Menschenrechte weltweit einsetzen und Ratschläge und Empfehlungen zu deren Umsetzung erteilen, außerdem soll er der Generalversammlung Vorschläge machen, wie menschenrechtliche Normen weiterentwickelt werden können. Wie auch bei der MRK kann der Rat unabhängige Berichterstatter zur Überprüfung der Menschenrechte in bestimmten Staaten einsetzen.

Durch ein neues Verfahren, die "Universal Periodic Review" (UPR), überprüft der MRR, ob die UN - Mitgliedstaaten die Menschenrechte einhalten. Ein "Review" wird auf Grundlage von drei Komponenten erstellt: Informationen, die die untersuchten Staaten selbst zusammentragen, Berichte, die unabhängige Expertinnen und Experten oder Menschenrechtsgremien erstellen und Informationen, die von anderen unabhängigen Akteuren wie Menschenrechtsinstitutionen und NGOs stammen. Im Zeitraum zwischen der Gründung des MRR im März 2006 und Oktober 2011 wurden Berichte über alle 193 UN - Mitgliedstaaten verfasst.

Das Verfahren ist kooperativ und die Empfehlungen des Rates sind nicht verbindlich, es liegt also im Ermessen der Staaten, diese umzusetzen. Die Diskussion der Berichte mit den Staaten sowie deren öffentliche Behandlung erzeugt jedoch Druck auf Staaten, sich mit diesen Empfehlungen auseinanderzusetzen.

Wie seine Vorgängerinstitution, die Menschenrechtskommission, sieht sich auch der MRR mit Kritik an der Zusammensetzung konfrontiert. So kritisierte Human Rights Watch 2013, dass mit der Wahl von China, Russland, Algerien und Saudi - Arabien Staaten in den Rat gewählt worden seien, die zuvor UN - Beobachtern den Zutritt verwehrt hätten. Die unabhängige Beobachterorganisation UN Watch hatte diese und andere Staaten wegen ihrer problematischen Menschenrechtsbilanz und ihrer vergangenen UN - Abstimmungen als nicht - qualifiziert für die Mitgliedschaft bezeichnet. UN Watch kritisierte auch, dass der MRR einige Staaten unverhältnismäßig öfter anmahne als andere. So werde Israel regelmäßig wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert, während gegen China, Russland oder Saudi - Arabien jedoch keine kritische Resolution beschlossen werde.

Quellen

https://cdn.amnesty.at/media/6513/allgemeine-erkla-rung-der-menschenrechte-udhr-10dezember-1948.pdf > amnesty international https://cdn.amnesty.at/media/6513/allgemeine-erkla-rung-der-menschenrechte-udhr-10dezember-1948.pdf > amnesty international  https://www.bpb.de/kurz-knapp/suche-kurz-knapp/?global=false&local-themen-main=all&local-format-main=all&local-year=all&term=menschenrechte > Bundeszentrale für politische Bildung Menschenrechte https://www.bpb.de/kurz-knapp/suche-kurz-knapp/?global=false&local-themen-main=all&local-format-main=all&local-year=all&term=menschenrechte > Bundeszentrale für politische Bildung Menschenrechte

https://ishr.ch/ > International Service for Human Rights https://ishr.ch/ > International Service for Human Rights

https://www.politik-lernen.at/dl/krrOJMJKomlKOJqx4kJK/pa_2023_05_Menschenrechte_web_pdf > polis aktuell 5/ 2023 https://www.politik-lernen.at/dl/krrOJMJKomlKOJqx4kJK/pa_2023_05_Menschenrechte_web_pdf > polis aktuell 5/ 2023

Stand 7.10.2024

Dokumentation  |  |

Zum Autor  |  |

APS - Lehramt (VS - HS - PL 1970, 1975, 1976), zertifizierter Schülerberater (1975) und Schulentwicklungsberater (1999), Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1993-2002)

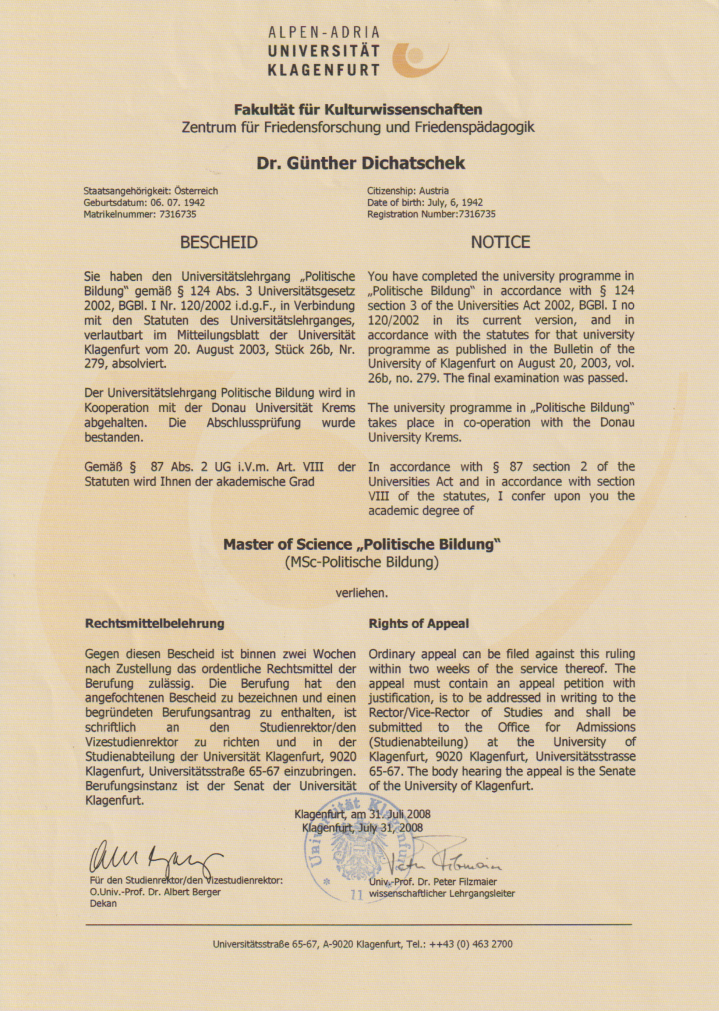

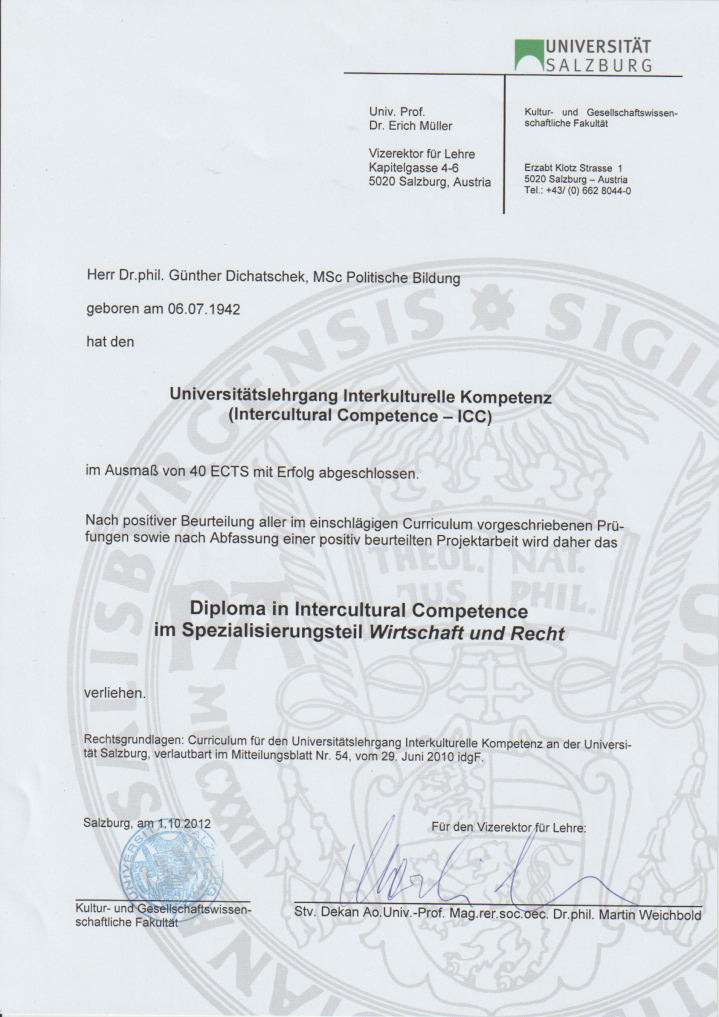

Absolvent Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Ursprung - Klessheim/ Reifeprüfung, Maturantenlehrgang der Lehrerbildungsanstalt Innsbruck/ Reifeprüfung - Studium Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), 1. Lehrgang Ökumene - Kardinal König Akademie/ Wien/ Zertifizierung (2006); 10. Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ MSc (2008), Weiterbildungsakademie Österreich/ Wien/ Diplome (2010), 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), 4. Interner Lehrgang Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg/ Zertifizierung (2016) - Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2018), Fernstudium Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2020)

Lehrbeauftragter Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Berufspädagogik - Vorberufliche Bildung VO - SE (1990-2011), Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung - SE Didaktik der Politischen Bildung (2026-2017)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019)

Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ Politische Bildung (2012 - 2019)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|